近代中国音乐术语的典籍化:音乐类辞书的编纂实践

文◎赵庆文、 龙 伟

术语(terminology)是在特定学科领域用来表示概念的称谓的集合,是通过语音或文字来表达或限定科学概念的约定性语言符号。术语的生成和确立大体要经历创制、传播、典籍化等几个环节。辞典的编纂意味着术语的典籍化和权威化,是术语生成中最重要步骤之一。辞书出版家陆尔奎说过“一国之文化,当与其辞书相比例,国无辞书,无文化可言也。”①陆尔奎《词源·说略》,《东方杂志》1915年第12卷4期。蔡元培指出:“一社会学术之消长,观其各种辞典之有无与多寡而知之。”②蔡元培《植物学大词典·序》,商务印书馆1918年版。音乐辞书的编纂不但是音乐术语系统化、规范化的关键之举,也是现代音乐学科发展程度的直接体现。学术界于近代音乐史研究虽然成果丰硕,然而却甚少关注作为现代学科标志的音乐“术语”相关问题。专门探讨近代音乐术语典籍化问题的研究为数甚少,③就笔者目力所及,目前学界仅有极少数学者专文提及近代的音乐术语问题。其中较有代表性的,如北京外国语大学日语系朱京伟教授,氏著《近现代以来我国音乐术语的形成与确立》《西洋乐器中文译名的形成与演变》两文,系国内较早系统地阐述近代音乐术语问题的专题论文。此外,氏著《近代日中新語の創出と交流:人文科学と自然科学の専門語を中心に》一书亦专列有一章探讨近代音乐术语问题,主要内容与上述两文大体一致。另外,德国哥廷根大学东亚系杰琳德·吉尔德(Gerlinde Gild)的《西方冲击下中国近代音乐理论和术语的演变》一文亦对此有所关注。这提示该领域在近代音乐史研究中尚有较大的开掘空间。本文不揣浅陋,尝试从近代音乐类辞书编纂的视角来审视近代音乐术语确立的进程,进而探求理解近代音乐学科发展的新路径。

一、始于“互译”之沟通:晚清东西洋音乐术语的互译认知

西方音乐虽早在明清之际就已传入中国,但明末清初所传甚少,范围不广,影响亦难言深远,中西方音乐真正全面深入地接触并产生认识论上的深刻意义当在晚清。晚清国门洞开,中西文化交流频率的逐步加快,不仅使得作为物理学的声学知识传入中国,同时作为音乐学基本的西方音乐理论也逐步传入中国。然而,异质文明的交流与沟通,关窍即在于建立一套可以彼此言说的话语体系。随着东西方音乐的接触、交融,如何在中西方音乐间做自由的沟通,即成为跨语际交流的重要问题。

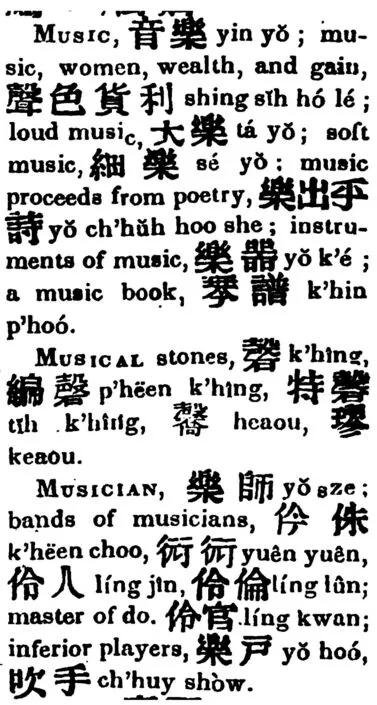

为给传教士提供语言上的便利,马礼逊于1808年开始《华英字典》的编纂。这部最早的英汉词典完成于1823年,其中就收有“音乐”条目。在此条目下,马礼逊不仅介绍了音乐的类别、音阶、音高,也介绍了中国一些乐器的制作、工艺和材料。因为是汉英字典,因此这些内容都是中西一一对应式的,这种体例充分反映出中西方在音乐领域中沟通的可能性中如何建立起来的。例如,在音乐的条目下,马礼逊如此写道:

Music, 乐,y ǒ;音 乐 yiu y ǒ;music with drums,鼓乐 Koo y ǒ;Loud Music,大乐 ta y ǒ;Soft music,细乐,se y ǒ.

Music Proceeds form Poetry,乐出乎诗者也。Y ǒ Chǔh hoo she chay yay.

In the 律 吕 正 义 le ǔ h leu ching e,the European,Ut,re,mi,fa,sol,la,are made by 乌 勒 鸣 乏 朔 拉 Woo,Iih,ming,fǎ,soo,la.

The four parts of European music are called 最高声 tsuy kaou shing,or treble;高声 Kaou shing,or alto;中声 Chung shing,or tenor;下声 hea Shing,or bass.④R. Morrison,D.D.,Dictionary of the Chinese Language in three parts. Macao China:Printed at the Honorable East India Company’s Press,1822. p.286.

可以看到在Music条目下,马礼逊率先对音乐作简单的分类,即鼓乐、大乐、细乐,不过这种分类法既非西方式的、亦非中国式的。因为鼓乐是指以鼓演奏(with drums)的音乐,而大乐、细乐之分则是从声音高低的角度做出的,显然是采取了不同的标准。这种分类方式既不同于当时西方的分类标准,亦和中国传统的分类原则不同,这反映出词典的编纂者对中西方音乐的认识尚停留在较粗浅的层面上。此外不难看到,马礼逊对音阶的认识显然来自于《律吕正义》中的乐理知识,他直接借用《律吕正义》的内容,在“Ut,re,mi,fa,sol,la”与“乌、勒、鸣、乏、朔、拉”之间建立起对应的关系。马礼逊并非专业的音乐家,他对中西方音乐知识的认识和理解事实上都停留在较浅显、传统的层面,然而作为第一本英汉对照的字典,《华英词典》有着较重要的指示、规范的意义,它率先在英、汉语言之间建立起了较为规范的对应性关系,并成为此后西方人学习中文的语言工具书,进而使得东西方之间广泛的沟通与交流成为可能。

作为第一部英汉辞典,《华英字典》不仅是来华传教士、外国人必备的语言工具书,而且也成为此后英汉辞典编纂的重要“蓝本”。继马礼逊之后,1844年卫三畏(W.William)编有《英华韵府历阶》,1848年前后麦都思(W. H. Medhurst)编成《英汉字典》,罗存德(W. Lobscheid)在1866年编有《英华字典》,卢公明(J. Doolittle)于1872年编有《英华萃林韵府》,这一批英汉辞书都不同程度参考了马礼逊的《华英字典》,共同构成了早期英汉语言、词汇、意义沟通的基本规范。

对比马礼逊的《华英字典》、麦都思的《英汉字典》、罗存德的《增订英华字典》中“Music”条目,可以明显看到在字典编排的体例上,三部词典都有一以贯之的相通之处。此外就条目内的解释来看,麦都思、罗存德的字典都依稀能看到马礼逊《华英字典》的影子。比如关于Loud Music和Soft Music的解释,马礼逊将之释为“大乐”和“细乐”,麦都思的《英汉字典》完全移植了马氏的解释,罗存德的字典基本上也遵照了此种解释,唯阐释稍为翔实。

《华英字典》Music条⑤ 同注④。

《英汉字典》Music条⑥ W. H. Medhurst,English and Chinese Dictionary in two Volumes,Vol. II,Shanghai:Printed at the Mission Press,1848,p.865.

《增订英华字典》Music条⑦ W. Lobscheid,An English and Chinese Dictionary,Revised and Enlarged by Tetsujiro Inouye,Bungakusiii,Tokio:Published by J. Fujimoto. 16th Year of Meiji,pp.736-737.

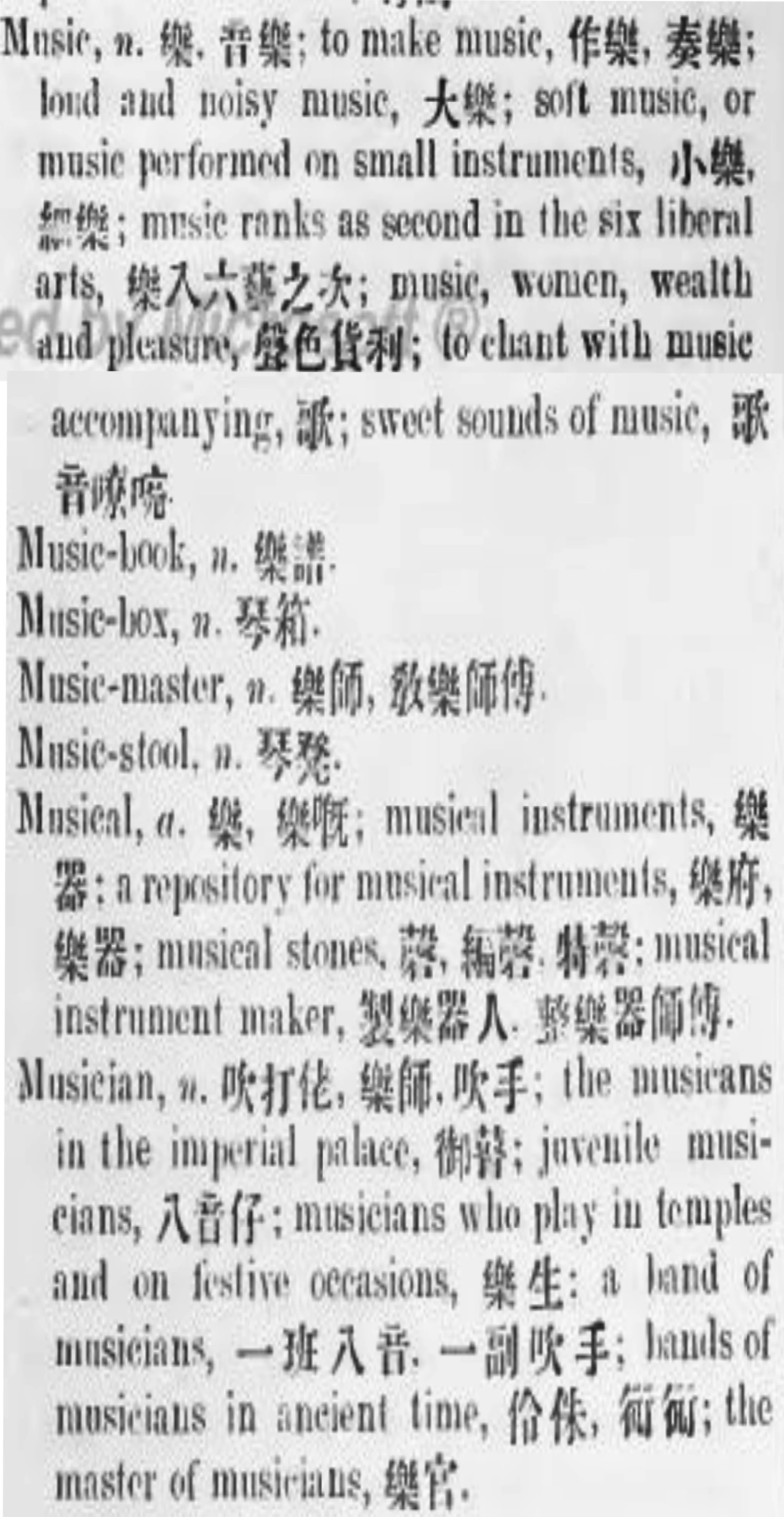

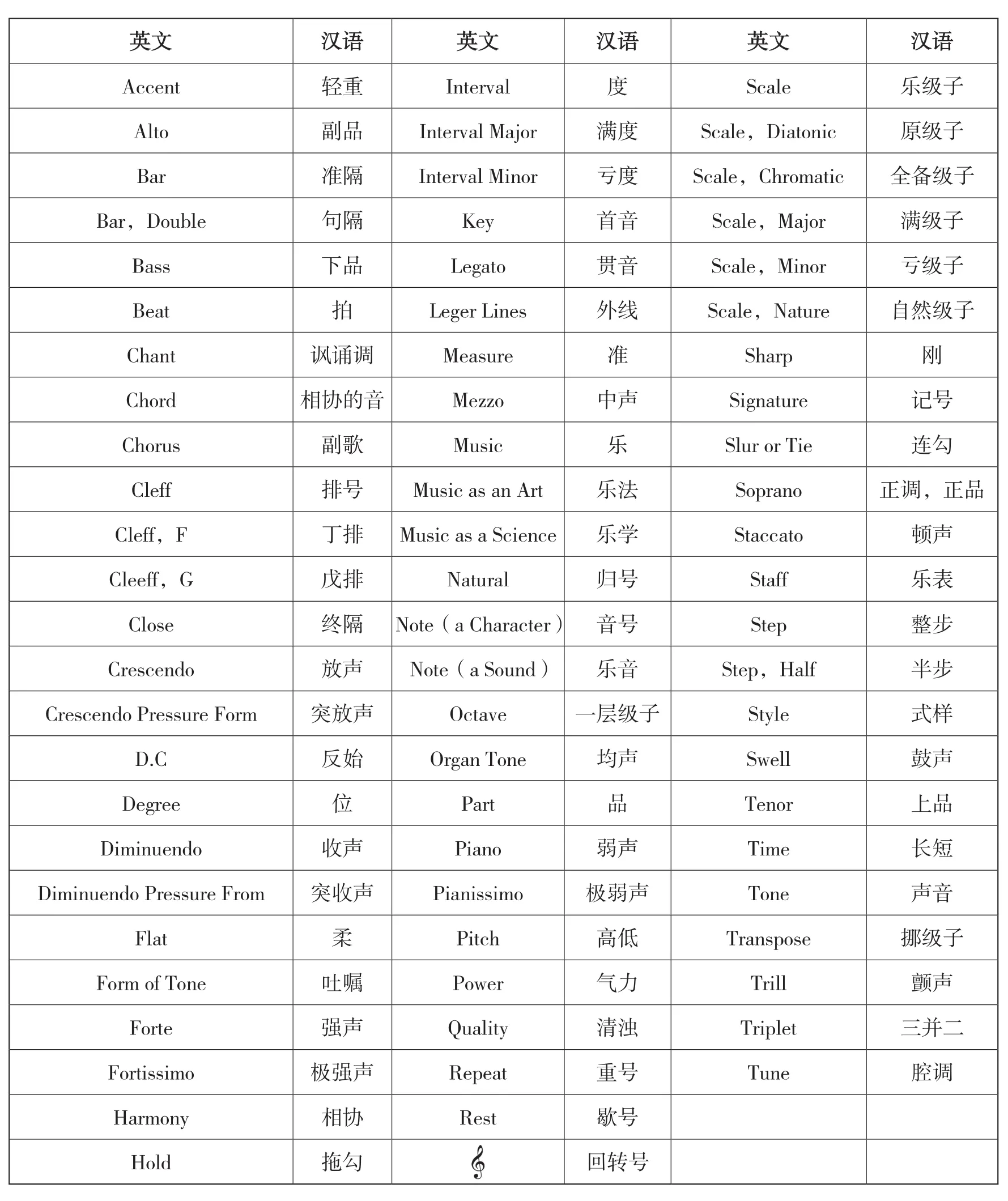

与马礼逊、麦都思等人所编辞典较为不同,卢公明(J. Doolittle)1872年所编《英华萃林韵府》在体例上有较大区别,这部词典的很多条目均是卢公明邀请专业人士撰写。由于这些条目出自当时的专业人士之手,因此大抵代表了其时西方人在该领域的最高水准,《英华萃林韵府》在专业性上也要比马礼逊、麦都思所编的综合辞典更为突出。由于《英华萃林韵府》采取了分类编纂的形式,这也使得该类别词汇颇具有专业辞典的意义。具体就音乐领域而说,《英华萃林韵府》中音乐类的条目乃是由狄考文夫人狄就烈(Julia B. Mateer)完成,基本上反映了晚清外国传教士中对中西方音乐认识的最高水平。⑧关于狄就烈的传记可参见Robert M. Mateer:Character-Building in China:The Life-Story of Julia Brown Mateer,New York,Chicago & Toronto:Fleming H. Rovell Company,1912;朱葆琛《狄夫人邦就烈事略》,《文会馆志》,潍县1913年。有关狄就烈及《乐法启蒙》的研究成果,可以参见宫宏宇《狄就烈、〈乐法启蒙〉、〈圣诗谱〉》,《中国音乐》2008年第4期;宫宏宇《基督教传教士有关中国学校音乐教育之主张与实践——以狄就烈为例》,《音乐探索》2014年第1期。《英华萃林韵府》中,狄就烈编辑列出了75个中西音乐的术语,并在中英文之间搭建起了对应性的关系。兹将《英华萃林韵府》中音乐类的条目列表如下。

《英华萃林韵府》中狄就烈所制音乐术语字典一览表⑨ J. B. Mateer,List of Musical Terms,Justus Doolittle(卢公明):Vocabulary and Hand-Book of the Chinese Language:Romanized in the Mandarin Dialect,Foochow :Razario,Marcal and Company,1872. pp.307-308.

在《英华萃林韵府》原文中,词典编纂者还在狄就烈的基础上于中文右侧附注了拼音注音,本文此处仅列出英文、中文两项。通过前表可以看到,在19世纪70年代西式乐理已有相当程度的输入,然因中文世界难以找到明确的对应术语,故而《英华萃林韵府》不乏新造音乐词汇,一些词的意义也略有变化。例如在马礼逊的字典中,Alto解释为高声,Tenor 解释为中声,Bass解释为低声,而在《英华萃林韵府》中则分别解释为副品、上品、下品(分别对应现代术语中的“女中音”“男高音”“男低音”)。而马礼逊的字典中最高声的“treble”则并没有出现。另外不难发现,《英华萃林韵府》中的中文术语与现代音乐术语还有较大差异,例如(括号中为现代术语):

级子(音阶)、整步(全音)、半步(半音)、歇号(休止符)、亏度(小音程)、满度(大音程)、亏调(小调)、满度(大调)、乐字(音名)、准隔(单纵线)、排号(谱表)、正品(女高音)、副品(女中音)、下品(男低音)、上品(男高音)、挪级子(转调)、二分号(二分音符)、四分号(四分音符)、二分准(二拍子)、三分准(三拍子)、自然级子(自然音阶)

这种差异提示,现代音乐术语的生成有复杂的历史过程,英美音乐术语对现代音乐术语的规范和影响于事实上相对有限。

《英华萃林韵府》以后,亦有《麦嘉湖英厦辞典》(1883)、《鲍康宁汉英分解字典》(1900)、《卫三畏汉英韵府》(1903)、《卫礼贤德英华文科学字典》(1911)、《翟理斯华英字典》(1912)等辞典不断问世,其中虽不乏收录音乐类的术语,显示了西洋音乐的跨语言转换存在着相当漫长的历史过程。不过总的来说,由于这些辞典主要的阅读对象是西方人,中国知识界对这些辞典的接受相当有限,因此从西洋直接译介引入的音乐术语对中国现代音乐学的影响亦相对有限。

二、专业性的尝试:清末日译音乐术语的引入与术语索引的编纂

中日甲午海战之后,中国知识分子前往日本留学渐成热潮。1900年后,从日本转口输入的西学知识急剧增长。据统计,1902年至1904年间共译西书533种,其中从日文译出的占321种,占六成以上。⑩熊月之《西学东渐与晚清社会》,上海人民出版社1994年版,第13页。伴随日文译书的增多,大量日译名词蜂拥而入。音乐学亦不例外,受日本近代音乐学之影响,清末大量的西洋乐理著作得以翻译出版,日译音乐术语大行其道。晚清从日文译出的西洋乐理著作甚多,较重要者如1904年曾志忞据铃木米次郎所译日文《音乐理论》一书译成的《乐典教科书》;1905年陈邦镇等以铃木米次郎的乐理讲义编译而成《音乐学》一书,作为湖北省师范学校学生用教科书出版;1906年辛汉、伍崇明译出的铃木米次郎所著《乐典大意》;1906年倪觉民据日本山田源一郎及多梅稚合著的《初等乐典教科书》为底本编著《初等乐典教科书》;1907年徐傅霖、孙掞同翻译,日人田村虎藏所著的《中学乐典教科书》;1908年沈彭年编辑的《乐理概论》;1909年李燮义编译的《乐典》。这些乐理著作多由日本译入,内容亦不乏相通之处,自成一系统,不但形成了出版上的垄断,更形成了相对独立、前后贯通的语言体系,对中国现代音乐学的发展产生了深远影响。

学术界一般将曾志忞翻译的《乐典教科书》视作系统引入西洋乐理的奠基之作。《乐典教科书》书后附有“乐语索引”,这也是目前所见最早从日文译出的音乐术语索引。曾志忞于1901年进入日本早稻田大学主修法律,1903年进入东京音乐学校学习,随后开始在日本展开广泛的音乐活动。1904年7月,上海广智书局出版曾志忞翻译的《乐典教科书》。此书原是英国拜耳所选编《学校音乐论理教科书》,后由日本高等师范学校铃木米次郎译为日文,改名为《音乐理论》,并经日本文部省审定。曾志忞留日期间,就曾使用这本书作为教材,曾氏注意到该书的重要价值,据日译本译出并改名为《乐典教科书》。是书第三章附有“中国之五声音阶”“中国雅乐之音阶”;第五章附有“关于乐曲奏法之术语”,此部共收术语73条,分为三类:(一)关于速度之语,共收术语23条,如“grave and solem—严格”“slow—缓”“quink—速”;(二)关于势力之语,共收术语16条,如“Soft—弱势”“loud—强势”“losing itself—减势”;(三)关于曲风之语,共收术语34条,如“animated—有精神”“with expression—有感情”“expressive—发想的”“marked—留意”;书末附有“乐语索引”,共附录音乐术语189条。“乐语索引”按英文字母排列,对照中文,并附注文中出现页码,如第一条“Abbreviation——记号——第百四十一”⑪曾志忞译补《乐典教科书》,广智书局1904年版。。

《乐典教科书》与《英华萃林韵府》均有提及的术语共有二十余条,但大多译法不同。举例如下(“/”符号前系《英华萃林韵府》所译,后为《乐语索引》所译):

Accent(轻重 / 强势),Beat(拍 / 波动),Crescendo(放声/渐次增声),Diminuendo(收声/减声),Flat(柔/变),Legato(贯音 / 圆滑),Measure(准 / 小节),Interval(度/音程),Natural(归号/本位记号),octave(一层级子/第八音),Pitch(高低/音度),Quality(清浊/音色),Repeat(重号/再奏),Rest(歇号 / 休止音),Scale Diatonic(原级子/全音阶),Time(长短/拍子)

两者仅有极个别的词汇译法一致,如“Forte”均译为“强声”,“Piano”皆译作“弱声”。不难看到,“乐语索引”术语的译法与《英华萃林韵府》的译法关联度甚小,属于完全不同的两个系统。

“乐语索引”原本为《乐典教科书》一书中出现的术语附录汇编而成,所译术语大抵反映了晚清音乐界对日译音乐术语的接受程度。它虽然主观上并没有术语标准化、规范化的意识,客观上却成为此后西方音乐理论中国化的基础和典范。《乐典教科书》在晚清影响极大,此后不少音乐教科书即以曾氏此书为蓝本,不但内容相近,附录的“索引”更是被反复刊印,反映出后来者对曾译术语的认同。1906年,上海科学书局印行了倪觉民编著的《初等乐典教科书》。此书的编著主要是因为倪觉民认为《乐典教科书》“程度太高,不便初学”⑫倪觉民《初等乐典教科书》“凡例”,科学书局1905年版。,便以日本山田源一郎及多梅稚合著的《初等乐典教科书》为蓝本,参考其他各书编辑而成。有意思的是,该书附记部分明言“采曾氏乐典教科书”而成,共包括四个部分,全系从曾氏《乐典教科书》舶来。具体而言,倪觉民将“曾著”第三章附记之“中国之五声音阶”“中国雅乐之音阶”分别编为附记一、二,第五章“关于乐曲奏法之术语”编为附记三,“乐语索引”编作附记四。⑬同注⑫,第68—93页。作为教科书,倪氏所编《初等乐典教科书》运用颇广。20世纪30年代,河北省立第一师范学校音乐课程曾油印《乐典讲义》一种,然考其版本,其实即据倪氏所编《初等乐典教科书》翻印,仅略去序言、作者及版权页而已。《乐典讲义》一书仍在其后附录“中国之五声音阶”“中国雅乐之音阶”“关于乐曲奏法之术语”“乐语索引”四部,足见曾氏所译术语影响之深远。⑭河北省立第一师范学校编《乐典讲义》,自印,时间不确。

在曾志忞“乐语索引”之后,另一份较重要的术语索引是陈邦镇等人所译的《乐语略解》。此份《乐语略解》亦是作为附录,附载于《音乐学》一书中。《音乐学》于1905年由陈邦镇、傅廷春译出,作为湖北省师范学校学生用教科书出版。是书原系日本铃木米次郎、中岛六郎合著,“专备师范教料之用”,陈邦镇在译时“复采铃木先生及田村虎藏、石原重雄,臼井规矩郎、近森出来治诸君音乐教科书编纂而成”⑮陈邦镇、傅廷春译《音乐学》第14种“凡例”,师范教科丛编,湖北学务处1905年。。《音乐学》分上、下两编,上编为《乐典大意》,下编为《学校唱歌》。上编后附“乐语略解”,按首字母A-Z排列,中西文对照,共收各类音乐术语445条。“乐语略解”在内容上较曾志忞翻译的《乐典教科书》中所列术语要丰富得多。较为特别的是,“乐语略解”在西文后还用括号注明了术语来源,例如“Accelerando(It.)—拍子之速度”、“Bis.(Lat)—二度”、“Brise.(Fr)—装饰音”,分别意味着上述三词来源于意大利语、拉丁语和法语。⑯同注⑮,第47—62页。

对比曾志忞“乐语索引”,两者虽然都从日本教科书译出,但译法略有差异。兹以A部两者均收录的术语略作说明(“/”符号前系曾译,后为陈译):

Acciaccatura(短急倚音/碎音装饰音),Adigo(不急速/甚缓慢之拍子),Allegro(快活/神速快活之拍子),Allegretto(如Allegro而不速/较神速之拍子,较Allegro迟),Andante(更缓徐/缓慢之拍子),Appoggiatura(倚音/倚音装饰音),Arpeggio(全弦神速返动/全弦神速),Augmented intervals(增音程/增音程)

仅以A部收录术语略作对比,可以看到两者所译意思都极近类似,只是曾志忞所译更为简约,而陈邦镇所译稍显繁复。“乐语索引”“乐语略解”在清末的集中刊行,表明晚清音乐界源于日文译出的西方音乐术语的使用已较为普遍,虽然在术语的意义规范上还略有差异,但已获得较普遍的认同。

更重要的是,两种术语索引的出现反映出晚清音乐术语的编纂已逐步从综合性辞书或语言类辞书中独立出来,成为较专门的一个领域。只需简单类比同时期综合性的辞书,“乐语索引”“乐语略解”的专业性即见一斑。东吴大学首任国学教习黄摩西曾于1911年编著《普通百科新大辞典》,是书收录有音乐类术语131条。然观所收术语,不仅数量远逊于前述两书,而且收录诸如二分音符、三角铁、三十二分音符、三连音符、三进拍子、大谱表、上主和弦、上声、手风琴、切分音、比集加都、比各洛、不完全、夫拉几瓦来、反切、中音、中和弦、尺八、卡司登内忒、加线等术语,不仅各类术语夹杂其间,未能条理明晰,而且不少术语译法上也略显生硬。例如,黄氏将“Pizzicato”(拨奏曲)完全音译为“比集加都”,将“Piccolo”(短笛)音译为“比各洛”等,

三、民国时期音乐专业词典的编纂实践

皆属此类。⑰黄人《普通百科新大辞典》,中国词典公司1911年版,第118页。黄摩西所编《普通百科新大辞典》已属晚清各类大百科全书中收罗较为齐备者,更是少有的包含音乐术语的百科全书。但就音乐术语而言,综合性的百科全书显然要逊色于“乐语索引”“乐语略解”这类专门性的术语索引。

民国以降,在新音乐运动的激进狂飙之中,如何翻译、欣赏、理解西洋音乐成为非常关键的问题。大量的西洋音乐新名词的引入,对新名词进行较为系统的分类、整理显得尤为紧迫。由于各种术语纷歧舛错,术语的统一和规范成为中国音乐学发展的紧迫任务,民国音乐学人开始有意识地整理、编纂音乐辞典。1938年,时教育部音乐教育委员会甚至专门提出厘定音乐通用名词并编辑音乐辞典的方案,这显示出音乐辞典的编纂成为音乐学界的共识。民国音乐辞典的编纂、出版无疑有助于音乐术语的规范化和标准化,而规范、统一的术语也使得现代音乐学确立了相对严谨的话语系统,是其趋向成熟的显性标志之一。

从文本上,民国音乐辞典大致可以分为论著类术语索引及对照表、期刊连载术语、单选本音乐辞典三类。

(一)论著类术语索引及对照表

论著类术语索引及对照表即指在近代音乐学著作之后,附录相关术语的索引及中英文对照表。严格意义而言,这类术语索引及对照表并不能算音乐辞典,只是作者为方便读者阅读而对论著中涉及的音乐术语略作索引。然而,在规范的音乐辞典产生之前,这些术语索引及对照表事实上扮演了语义规范的角色。

(1)《口琴吹奏法》所附“乐语辞典”

《口琴吹奏法》系潘金声1929年所著,上海北新书局1933年初版。潘金声系中国近代口琴之父,《口琴吹奏法》旨在普及口琴,提高国人音乐水准。书后所附“乐语辞典”,按英文字母顺序排列,对应中文,共收各类音乐术语377条。该书内容虽主要在介绍口琴吹奏法,但“乐语辞典”所载却是音乐学的常用术语,并不局限于口琴之用。潘氏在序言中明确指出:“本书后面附有‘乐语辞典’,完全是音乐上的常用语,这部书是用了十几种参考书,费了数月光阴,才编辑成功的,即口琴以外,他种音乐,也可适用。”⑱潘金声《口琴吹奏法》“序”,北新书局1929年版,第1页。

(2)柯政和编《音乐通论》所附“音乐辞典”

柯政和所著《音乐通论》,1930年2月由北平中华乐社发行。正文凡33章,372页,后附“音乐辞典”,另起编页,共133页,收录术语5000余条。从体量上看,书后附的“辞典”虽说是附录,但事实上已足可与单选本的音乐辞典媲美。柯氏当时正在着手编辑《最新音乐辞典》,然“惟恐一时不易付梓”,故而“先选出日常最须要的用语五千余语”,附于书末以供急需。⑲柯政和《音乐通论》“凡例”,中华乐社1930年版。“音乐辞典”按首字母从A-Z排序,标注词源并对应中文译文,例如“Aballate(意)—如舞曲”,“Abandon(法)—自由,无拘束”。

(3)朱稣典著《音乐概论》两种

朱稣典先后出过不同版本的《音乐概论》,一种出版于1934年,后附“中、西文名词索引”,收中文术语约556条,西文名词370条。另一种书后附有“音乐名词对照表”,系中英文术语对照,共收220条。

1934年版《音乐概论》,由上海中华书局出版,系中华书局“中华百科丛书”之一种。这套丛书是舒新城与中华书局陆费逵共同主持,旨在“供中等学生课外阅读或失学青年自修研究之用”⑳舒新城“总序”,载朱稣典《音乐概论》,上海中华书局1939年版,第4页。。有鉴于丛书的目的,编者主要是“把音乐的全般知识,总括地说明一下,以供爱好音乐者的展望”。全书内分八章,叙述音的产生、种类、性质以及音阶、音程等。书末附有中文名词索引和西文名词索引。中文名词索引以笔画多少为序,共收词556条。西文名词索引按首字母A-Z排序,共收词370条。遗憾的是,中、英文之间并没有对照互译,因此仅仅是为方便阅读的检索。

此外,朱稣典还在中华书局另出一种针对师范学校的《音乐概论》,笔者所见是1948年8月第5版。是书封面题首标注“新课程标准师范学校、乡村师范适用”,可见是一本针对师范学校教授音乐理论的教材。编辑大意中明确指出:“本书的编制,完全依照课程标准中的教材大纲。”㉑“编辑大意”,同注⑳。这本书共有十章,208个小段落,供三年之学。除介绍乐谱、节拍、音程等音乐理论外,还介绍了唱歌指挥法、音乐大家简史。书末附有“音乐名词对照表”,按章节顺序,将各章中出现的重要术语以中外文对照的形式分别标注,共收术语220余条。对照表多采英文,习惯上通用他国语者,均另注明,并排斜体字母以资识别。㉒“音乐名词对照表”,同注⑳。

(4)郑志著《乐学大纲》后附“音乐小辞典”

上海世界书局1936年6月印行,全书分章叙述基本乐理,声乐、器乐、管弦乐、歌剧等起源和种类,西洋音乐简史,著名小提琴家、钢琴家、歌唱家等,共29章,后附“音乐小辞典”。该“小辞典”按英文首字母A-Z排列,另起编页,共58页,收术语4600余条。㉓“音乐小辞典”,载郑志《乐学大纲》,上海世界书局1936年版。

(二)期刊连载术语

20世纪20年代开始,中国知识界开始有意识地对音乐术语进行分类、整理,在一些音乐类的专业期刊上,以连载的形式刊载。然而术语整理往往篇幅较大,受制于期刊出版的客观原因,很多连载并不能坚持,以致大多连载最终都半途而废。查阅近代音乐类期刊,连载有音乐术语的主要有以下几种。

(1)杨祖锡编《西洋音乐词典》

杨祖锡,亦名杨仲子。光绪十一年(1885)生于南京一个家道中落的书香门第。1904年以官费(庚子赔款)留学法国,先后入贡德省理学院、土鲁士大学理学院攻读化学,分别获学士、工程师学位。卒业之后,杨氏得知归国必难展所学,遂又考入瑞士日内瓦音乐学院,学习钢琴、音乐理论、作曲达十年之久。1920年底,他在北京大学《音乐杂志》上刊载《西洋音乐词典》㉔杨仲子《西洋音乐词典》,《音乐杂志》第1卷第9、10期合刊,1920年12月。,先后连载五期,共收词1035条。从已刊载的五次来看,他计划编纂的《西洋音乐词典》规模较为宏大,《音乐杂志》五次只刊载到首字母C的部分,之后的是否编纂出版则不详。

(2)柯政和编《音乐用语解说》

柯政和,原名柯丁丑,1889年出生于中国台湾嘉义,早年留学日本学习音乐。1923年起任北京师范大学音乐学教习。1927年至1928年,柯政和在北平爱美乐社《新乐潮》(第1卷第2期起)上连载《音乐用语解说》。从柯政和载于用语解说篇首的“解说”可见,柯氏共辑录了音乐术语15000余条,主要参考有西人贝克(Baker)、埃尔森(Elson)、格罗夫(Grove)、胡戈·里曼(Riemann)所编音乐辞典,日人伊庭孝、吉田恒三以及乐报会、白眉社所编《音乐辞典》,综合而成。㉕柯政和《音乐用语解说》,《新乐潮》1927年第1卷第2期,第1—3页。但遗憾的是,是文只连载了五次,所载术语全系首字A部,共收录词条1230条。然不知何故,最终并未完全刊出。

(3)萧而化编《简要音乐字典》

萧而化编《简要音乐字典》连载于江西省推行音乐教育委员会会刊《音乐教育》。自1933年第1卷第6—7期开始连载,迄于1935年第3卷第11期止,共连载22次,首字A-Z字收词约3980条。㉖《简要音乐词典》自1933年第1卷6—7期开始连载,迄于1935年第3卷11期止,共连载22次。首次刊载情况参见萧而化《简要音乐词典》(附歌谱),《音乐教育》,1933年第6、7期合刊,第106—117页。萧而化先以美术为专业,1930年接触西洋音乐后始转而研习音乐。萧而化从上海外国书店购买一套英美学校用的音乐理论教科书和一本商务出版的英中大字典以“自学”“苦读”的方式钻研和声学等音乐理论。1933年,江西省教育厅成立江西省推行音乐教育委员会,萧而化受聘为委员会会刊《音乐教育》编辑,出任江西音乐师资训练班教席。萧而化所编《简要音乐字典》是唯一在期刊上刊载完毕的音乐字典,全书从A-Z,共收术语3980条。

(4)薛良编《实用音乐词汇》

1943年在桂林音乐知识社《音乐知识》连载七次,以首字母顺序排列,A-F部共收词约1161条。《实用音乐词汇》主要是根据当时英美出版的几本“音乐手册”所编译,取材以实用为原则。整个词汇的编排与前几种连载的术语词典类似,都按照英语字母次序排列。㉗薛良《实用音乐词汇》,《音乐知识》1943年第1卷第2期,第43—60页。

(三)单选本音乐辞典

单选本音乐辞典的编纂与出版最能反映音乐学的发展水平。直到20世纪30年代,方才有真正意义上的单选本音乐辞典问世。民国时期,中国音乐学界至少出版过单选本的音乐辞典,分别是梁得所著《音乐辞典》、刘诚甫著《音乐辞典》、林路著《音乐小辞典》、胡江非著《音乐字典》。以下就各辞典情况略述如下。

(1)梁得所编《音乐词典》

梁得所,广东连县人,1926年任上海良友图书印刷公司《良友画报》总编辑。1932年5月,梁得所编《音乐词典》在良友图书印刷公司出版。该辞典印刷精美小巧,收术语6000余条,420页。辞典主要参考《布莱克音乐和音乐家词典》(Black’s Dictionary of Music and Musician,1924)、《布雷默-施拉德音乐手册》( Bremer-Schraders Handlexikon der Musik,1919);埃尔森音乐词典(Elson’s Music Dictionary,1905)及日本塩入亀辅的《最新音乐辞典》(Nichieido’s New Dictionary of Musical Terms,1930) 编纂而成。《音乐词典》以西文字母为顺排列,音乐术语大致齐备,但各词之解释较为简单。书末附有“世界音乐家姓名表”,列举古今音乐家凡六百余人,注其生平略历。㉘梁得所《音乐辞典》,上海良友图书印刷公司1932年版。

(2)刘诚甫编《音乐辞典》

收词4900余条,1935年12月商务印书馆出版。全书600余页,大32开,红色硬封面精装,印制十分精美。㉙刘诚甫《音乐辞典》,上海商务印书馆1935年版。1936年2月商务印书馆出版修订版,编者署名刘朴庵,实际即是刘诚甫。㉚刘朴庵《音乐辞典》,上海商务印书馆1936年修订版。此外,宏文书局还曾木刻刊印过一版,约540余页,内有诸多黑白照片,唯封面采用彩印,封面插图系一西人家族在钢琴前的家庭生活写照。㉛刘诚甫《音乐辞典》,上海宏文书局1932年木刻版。

这本字典由于质量欠佳,受到学界的一致批评。钱仁康评价其“内容之荒唐,令人啼笑皆非”,“由于所抄书刊中的译名极不统一,这本辞典中竟出现了四个Beethoven,即贝多芬、悲多汶、裴德芬、白堤火粉,被编者当成四个不同的音乐家;还有四个Schubert:苏柏、叔伯特、许伯提、修裴尔德”。㉜《钱仁康音乐文选》(上册),上海音乐出版社1997年版,第354—355页。林路曾评价,“那是一本十分引人注意的东西,因为它几乎错得一塌糊涂,错得太伟大,使每一个买的人都不得不买它抛弃了。现在,恐怕连商务印书馆都一无所存,甚至版也毁了吧”。㉝“序”,载林路《袖珍音乐辞典》,桂林立体出版社1943年版。

(3)林路编《袖珍音乐辞典》

1943年2月桂林立体出版社出版,32开本,约124页。该书以美国纽约的卡尔·菲舍尔(Carl Fischer)公司出版的库恩(Oscar Coon)所著《袖珍音乐术语词典》(The Pocket Standard Dictionary of Musical Terms)为底本翻译。然因其时内地制版困难,因此不得已将原本前面所载记谱法略去。辞典后附有“世界音乐名家略传”,主要是据梁得所编《音乐辞典》修补而成,另附有作者自编的“中国已故音乐家略传”㉞林路《袖珍音乐辞典》,桂林立体出版社1943年版。。

(4)胡江非编《音乐字典》

1948年7月在东南音乐馆出版,64开本,130页,收词2500余条。字典以《布莱克音乐和音乐家词典》(Black’s Dictionary of Music and Musician)为底本,参考梁得所编《音乐辞典》、萧而化编《简要音乐字典》等译成。㉟胡江非《音乐字典》,东南音乐馆1948年版。

除上述专业性辞典外,民国综合性辞书中较早列有音乐词目的是商务印书馆出版的《辞源》。外来音乐词目只收录有“五线谱”“音符”“音阶”“音程”等寥寥数条。1931年刊出续编,才加收了“和声学”“对谱音乐”“歌剧”“管弦乐”“弦乐队”以及“巴哈”“海顿”“贝多芬”等条。㊱《音乐辞书纵横谈》,《钱仁康音乐文选》,上海音乐出版社2013年版,第108页。1936年,中华书局出版《辞海》,朱稣典参加编辑条目,收“奏鸣曲”“交响曲”“前奏曲”“轮唱”“门努厄”“窝尔 兹”“坡尔卡”“加罗普”“马赛曲”“弦乐器”“管乐器”“钢琴”“外奥林”等条。㊲同注㊱。

结 语

近代以来,东西方知识界针对音乐术语曾编纂各种索引、辞典。这些索引、辞典主要分为三种类型:一类是早期英美传教士、汉学家编纂的各类英汉双语类辞典,其中包含部分的音乐术语。二是晚清留日学生群体借鉴日本近代音乐理论编译的音乐术语索引。三是20世纪以来国人自编的音乐专业辞典。辞书是术语的集合,体现了术语的标准化、规范化历程。近代音乐辞书的三种类型也大致展示了音乐辞书编纂经历的三个阶段:一是在近代以来东西方音乐的相互接触中,西人试图通过贯通中西的方式以实现跨语际的音乐交流,这一阶段辞书编著主要以西人综合性语言类辞书为主。二是晚清以降受到日译音乐词汇的影响,音乐术语辞书的编纂开始朝向专业化方向发展,从原来的综合性的语言类辞书中脱离而出,但由于音乐学发展尚不充分,故而形制上仍以音乐术语索引、中西文对照表此类为主。三是民国时期,近现代音乐的快速发展促使中国音乐学界开始有意识地自我选择,试图通过统一、标准的术语构建中国音乐学独立的话语体系。这一阶段出现了多种形式的术语辞典,而独立意义的单行本辞典出现代表了近代音乐术语编纂的高峰。

“术语”构成“学科”的语言系统,是学科成其为“学科”的重要标志之一。托马斯·库恩在他经典的作品《科学革命的结构》中曾用“范式”(Paradigm)和“学科基质”(disciplinary matrix)来界定“学科”,他认为一门学科就有“一个范式支配,或称‘学科基质’规定”,学科基质的主要成分包括“符号概括、模型、共有价值和范例”㊳托马斯·库恩著,金吾伦、胡新和译《科学革命的结构》(第四版),北京大学出版社2003年版,第152—157页。。音乐学学科地位的获取显然与近代音乐学术语的生成、演进、规范及其系统化表达息息相关。近代以来,音乐术语的确立经历漫长的典籍化过程,这一历程既反映音乐术语的整理、统一过程,同样也映射出中国现代音乐学科漫长而曲折的成长历程。