胡笳、箛、篍、簌、、筚篥名实辨

文◎陈文革

筚篥作为乐器名在云冈石窟开凿前已经出现,南朝何承天《纂天》对此有记载,曰:“必栗者,羌胡乐器名也。经文作筚篥也。”①《纂天》已佚失,此条两次出现在两种《一切经音义》(唐贞观、元和间书)所引《佛本行集经》中,分别见载《玄应音义》卷19和《慧琳音义》卷56,参阅徐时仪《一切经音义三种校本合刊》,上海古籍出版社2008年版,第393、1491页。汉时未见筚篥之名,只《说文》载言曰羌人所吹角屠觱以惊马,似乎所指为筚篥。②林谦三认为此处“屠觱”与后世筚篥并无任何关系,〔日〕林谦三著,钱稻孙译《东亚乐器考》,人民音乐出版社1999年版,第380页。六朝时,“必栗”作为乐器名多见于佛经中,值得关注的是未见其在世俗间传播。隋唐时筚篥方多见于世。云冈第6窟与第8窟塑像所持乐器似为无簧吹管(见图1、2)。③管身较长,延长至演奏者腹部,演奏方法为演奏者口微张,管斜向下竖吹,管口贴近口唇。从乐器构造和演奏方式上看,其与云冈石窟中以竹管为体,芦茎为簧组合而成的筚篥形制有所不同(见下页图3④彭适凡、王子初编《中国音乐文物大系·山西卷》,大象出版社2009年版,第313页。),似与流传在中亚的非簧类竖吹乐器有关。

图1

图3

那么云冈石窟里的竖吹乐器又该怎样称谓?这些乐器与汉代出现的笳、箛、篍、簌、又有何关系?这些字音与丝路沿线同类乐器又有什么关联?这些乐器又有怎样的传承?本文依据传世文献,结合考古材料及田野调查资料,对以上问题做出新的研讨。

一、西域双声管乐器的历史与活态传承

林谦三指出,胡笳的形制基础有三类:“一仅是卷起的芦叶(相当于复簧乐器的簧);二是芦叶卷成圆锥管状(类乎后世用刨花制的笛);三是芦叶或芦茎做复簧,装在管端(有指孔和无指孔的长、短管)。”⑤〔日〕林谦三著,钱稻孙译《东亚乐器考》,人民音乐出版社1999年,第366页。林谦三没有关注到仅在吹管口上端产生边棱音的非簧类胡笳的存在,其所言胡笳形制之第一、三类恰恰都可能是以这种方式发音的。林谦三认为卷芦作笳之说不必照字面解释,⑥同注⑤,第367页。然而今天我们仍然能够在中亚找到这种卷纸为圆锥管状,以舌尖控制风口大小,从管口边棱音中获得美妙乐声的表演(见图4)。

图4

卷起芦叶不必作簧就能吹出音声,而古人也可能以芦叶卷为圆锥管,吹出音声。如此,所谓胡笳的形制基础就只有两类:一是卷起的芦叶成圆锥管状,或者直接以芦茎作有指孔或无指孔的长、短管,其长管即孙楚所谓“衔长葭以泛吹”。二是芦叶或芦茎做复簧,装在管端的有指孔或无指孔的长、短芦管,可能变芦管为竹管的筚篥。前者为靠吹响边棱出声的胡笳,后者为靠吹响簧出声的笳管、筚篥。

20世纪80年代,有学者结合新疆哈萨克族吹管乐器斯布斯额,及曹魏文献《与文帝书》中所描写的“喉啭引声,与笳同音”,即 “持续喉音和笳音同时发音”的现象,提出曹魏时期,就有一种“双声型”胡笳演奏法由西域传入中原的观点。⑦王曾婉《汉代胡笳与斯布斯额》,《新疆艺术》1983年第6期,第4页。尽管也有学者对这种观点提出质疑,⑧周菁葆《斯布孜额是汉代胡笳吗?——与王曾婉同志商榷》,《新疆艺术》1984年第3期,第16—19页笔者则认同流传在中亚地区的乐器斯布斯额、楚吾尔、冒顿潮尔等保留了汉代胡笳的遗传基因。

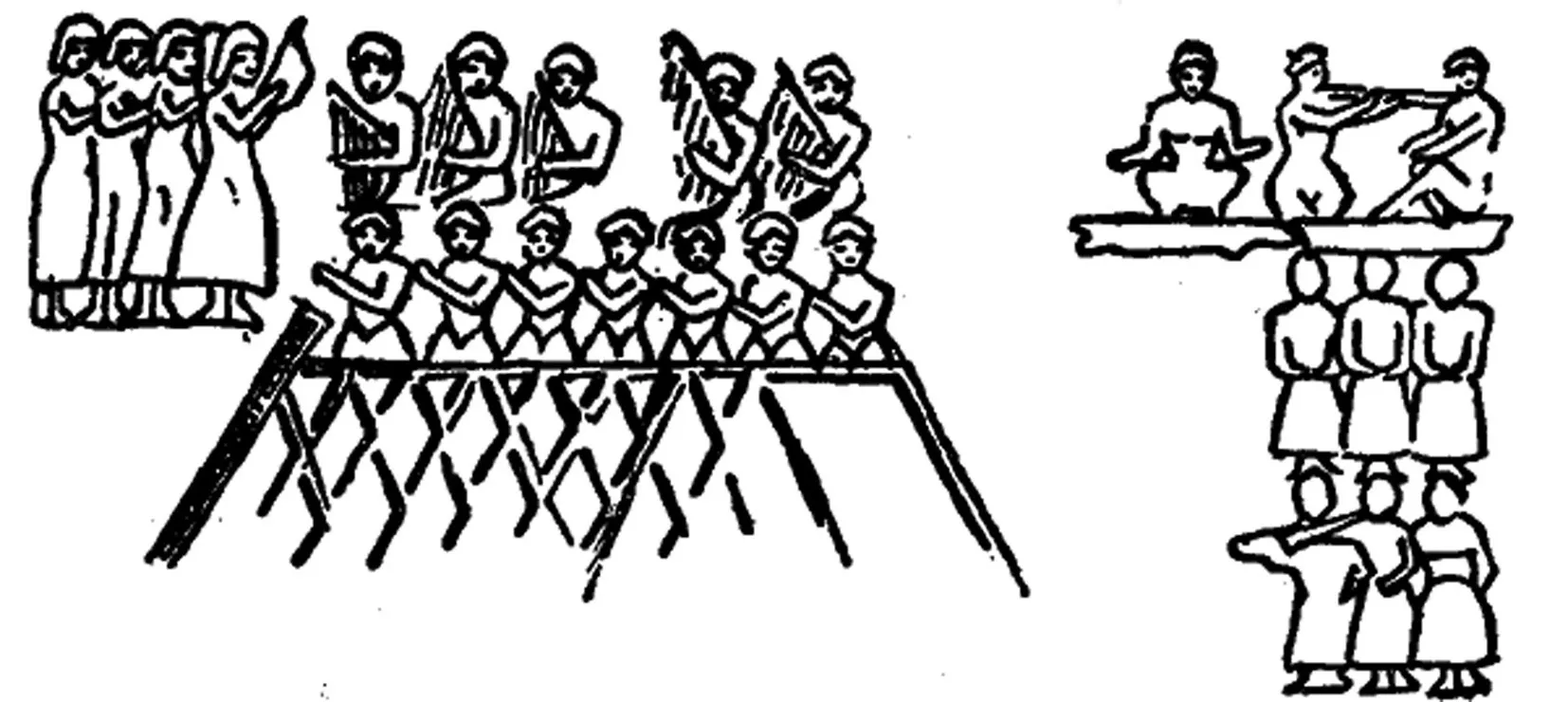

单管竖吹乐器在西亚、中亚有悠久的历史。开罗博物馆所藏的古王国乐舞图,其中的竖长笛即埃及民间音乐和艺术音乐中的奈(Ney)。⑨〔德〕汉斯·希克曼《古埃及的音乐文化》,载《上古时代的音乐——古埃及、美索不达米亚和古印度的音乐文化》,文化艺术出版社1989年版,第29页。萨卡拉巴特涅哈布墓出土的石灰岩浮雕(1580年制作),描绘了一位女乐人执长笛竖吹的形象(见图5)。有学者称这种存在于古王国时期、中王国时期的吹口为斜状,演奏时斜持管身成四十五度角的乐器为“耐依”。⑩周菁葆《丝绸之路的音乐文化》,新疆人民出版社1987年版,第29页。塔克·依·波斯坦遗迹(萨珊王朝)中的雕刻上有一只手支撑着和两只手拿着吹的竖笛(见图6),岸边成雄认为其与同一雕刻上的竖琴一样,属于亚述系统。⑪〔日〕岸边成雄《伊斯兰音乐》,上海文艺出版社1983年版,第11—12页。也有学者指出,腓尼基人的管乐器中有上开吹口的一根竹管的“纳依”,还有一种双管并吹的“双纳依”⑫同注⑩,第21页。,只是不知形制如何。当代希伯来人乐器卡尔法特,形制同“纳依”,两头敞开,口部无簧片,⑬同注⑩,第24页。发声原理应该也是边棱音型。类似的图像还有在巴基斯坦发现的犍陀罗石雕(见图7)和土耳其细密画中的竖笛演奏(见图8)。虽然我们不能否定这些分布不同时期的竖笛一定是与斯布斯额、楚吾尔、冒顿潮尔等乐器一样是人声与笛声构成的双声,但从图像上看,皆与本文所述吹管的吹奏法相似,即以口半含,从嘴角斜出而吹。相关的乐器还包括,阿拉伯国家中为木卡姆伴奏的乐器Ney的发声也是典型的双声,俾路支人也用这种技巧演奏Ney,⑭周吉《木卡姆》,文化艺术出版社2016年版,第43页.俞人豪、陈自明《东方音乐文化》,中央音乐学院出版社2013年版,第218页。俾路支还有双管乐器ney(两管绑在一起)。在许多国家还有类似的ney,如土耳其、波斯、埃及和西伯利亚称ney(与“阿拉伯”奈伊相同),保加利亚称nay。

图5

图6

图7

图8

与中亚的 tsuur(蒙古族),chuur(图瓦),Sibusie(哈萨克族)、kurai(巴什基尔)一样,这些乐器可能都是运用人的喉音与管声结合演奏双声。东欧和中亚部分地区的民间音乐中也常见这种用嘴哼出低音部的持续音同时吹奏高音旋律的技巧,其中声乐演唱的风格类似于伊朗的波兹拉克的牧歌风格。⑮张欢《丝绸之路上的中亚地区乐舞艺术》,《新疆艺术学院学报》2014年第3期,第1—7页。

二、双声管乐器及人声复音的传播

与之相应,出土这些乐器的地区与吹奏双声乐器和人声合唱构成的人声复音所分布的地区正好重合。双声乐器包括同音(或相关八度)双声、平行双声(简称平行型双声)和持续音型双声(一支管吹持续长音,另一支演奏旋律)。

(一)双声管乐器

埃及古王国时期(约公元前 2686—前2181 )有一幅有关乐器的浮雕:左面为一个正在演奏长颈琵琶的男子形象,右边则是一位演奏两支双簧管乐器的女性(见图9)。其中的两支双簧管乐器叫做 “祖马拉”(Zumarah),其形制与后来的亚述同类乐器基本相似。从壁画的描绘来看,这件女性经常演奏的乐器长 50—70厘米,有四个指孔。亚述纳西拔二世从西方掠夺来的战利品中的象牙盒子刻着一些女乐师的图像。由于曾经镶嵌在罗马皇帝路德维希御座的《路德维希宝座浮雕》(约公元前 470—前460),其左右两侧两块浮雕的面积是相同的(高 0.84 米)。左侧雕刻着一个焚香的妇女,右侧雕刻着一个吹阿夫洛斯管的裸体妇女(见图10)。与埃及和巴勒斯坦传统乐 器 arghul( 也 拼 argul、arghoul、arghool、argol,或以色列的yarghul,见图11)的构造和发音一样,这种双管也是持续长音配合旋律声的双声型乐器。

图9

图10

图11

这些乐器的共性是由两支单簧木管乐器构成:一支有五、七孔的旋律管和一个较长的持续低音管(阿拉伯语ardiyya “地”)。古埃及时代已在使用,埃及和巴勒斯坦等地现在仍然在使用这种传统乐器。双管阿夫洛斯管同样也属于这类乐器。

流传于意大利撒丁岛的launeddas(也称三单簧管或三管),是由一个具有持续低音功能的长管和两支演奏旋律的短管组成。与由四个不同声部组成(三个声部作为持续音,一个声部唱旋律)的萨丁尼亚田园歌曲类似,launeddas所奏出的三个声部显然与本文所指双声有发生学联系。

类似的还有土耳其民间乐器Çifte(chifte),其中 Demli Çifte由一支只演奏背景声音的无孔管和另一支吹奏主旋律的芦苇组成,这种乐器在不同地区还被称为Argun、argul、Karg或Zambir。属于同样形式的伊朗乐器dozaleh常用于庆典演出。土耳其gargy tuyduk的演奏也是由几乎听不见的嗡嗡声构成低声部,并依随清晰的旋律声部形成。亚美尼亚duduk通常由一人演奏旋律,另一人演奏持续低音。在罗多彼山脉西南,两支kavals(又称为chifte kavali)一起演奏,一支演奏旋律,另一支演奏持续低音。流行于巴尔干半岛及中亚安纳托利亚的民间音乐中的zurna在演奏旋律时,用低音鼓代替持续低音,通常以davul(低音鼓)伴奏。马来西亚皮影演出中也有这种双声形式。

(二)人声复音

人声复音中持续音型合唱的例子可谓洋洋大观。据约瑟夫·乔丹尼亚(Joseph Jordania)的研究,非洲撒哈拉沙漠地区和欧洲许多地区普遍存在着持续音型的合唱,其中在东欧除孤立分散在俄罗斯几个地区外,主要分布在乌克兰和白俄罗斯的波莱谢森林地带、伏尔加河与乌拉尔山之间、北高加索地区和东格鲁吉亚地区,北欧的拉脱维亚、爱沙尼亚西部也有分布。西欧撒丁岛的复音由四声组成,持续音和特殊音色占重要地位。在亚洲,波斯湾巴林采摘渔民保留了由一群渔夫唱低的持续音配合高的花腔旋律线的合唱;一些中东犹太族群的撒玛利亚人(samaritans)及阿富汗东部兴都库什山上的努里斯坦人(nuristanians)也保留了持续音型复音。至少在一个世纪以前,有一例西藏持续音型合唱为欧洲学者所知,印度北方的查谟(jammu)、克什米尔及库马翁(kumaon)地区也流传有持续音型合唱,东南亚如越南中部北部山区、印度尼西亚的弗洛勒斯、苏拉威西岛屿及中国台湾的山区部落也有持续音型合唱。美洲大陆上,美国西南原住民雅基族(yaqui)等部分民族中的持续音被置于旋律之上。据早期资料显示,波利尼西亚有持续音型合唱,美拉尼西亚复音也是以持续音为基础的二声部歌唱。澳大利亚唯一带有复音传统的是由其北端的迪吉里杜长号(didgeridoo)演奏持续音与人声产生二声部,这类似本文所述的笳、Ney等演奏。⑯〔澳〕约瑟夫·乔丹尼亚著,吕钰秀等编译《人类进化中的音乐:人为何歌唱》,上海音乐学院出版社2014年版,第11—24页。

约瑟夫·乔丹尼亚(Joseph Jordania)假设世界复音源于古代欧洲(即前印—欧人)再向世界各地传播,但笔者将管乐双声文化与古埃及文明及古代巴比伦文明联系起来看,更倾向认为双声可能是人类早期的共同文化习俗,因为在另文的研究中发现,双声与欧亚大陆上许多早期歌舞、戏剧表演,如傀儡戏、萨提洛斯剧、农神节等文化相伴生,并共同维护着一些稳定的文化功能,其源头可能上溯至古代巴比伦、埃及的神话时代。这样看来,双声型单管乐器和双管乐器及其文化作为传播媒介促进了丝路这一“世界文化的大运河”的文化交流。

三、胡笳、箛、篍、簌、筚篥与西域双声管乐器

语言学方法有助于我们解开汉代出现的胡笳类乐器拥有诸多繁复名称的疑问。胡笳的“笳”最早称“”,此外胡笳还称箛、篍、等。马端临《文献通考》曰:“大胡笳,大箛”。杜挚云:“李伯阳入西戎所造”(《笳赋》)。《汉书》旧注曰:“箛,号曰吹鞭。”晋《先蚕仪注》:“车驾住,吹小箛;发,吹大箛。箛即笳也。又有胡笳。汉旧《筝笛录》有其曲,不记所出本末。大胡笳似觱栗而无孔,后世卤部用之。”⑰(元)马端临《文献通考》卷138,乐11,中华书局1986年版,第1225页。张揖《广雅》曰“,谓之箛枪”。箛,音孤。服虔《通俗文》曰“剡苇,伤盗谓之枪”。何承天《纂文》曰 “,箛枪也”。⑱(宋)李昉编纂,孙雍长、熊毓兰校点《太平御览》卷337,河北教育出版社1994年版,第996页意思是箛枪乃用削尖的芦苇做的防盗武器,可见“箛”与“笳”同用苇制作而成。《急就章》有“箛、篍起居课后先”。⑲(汉)史游著,曾仲珊校点《急就篇》,岳麓书社1989年版,第307页。《风俗通义》曰,《汉书》注:“篍,筩也,言其声音篍篍,名自定也。”⑳(汉)应劭撰,王利器校注《风俗通义校注》,中华书局1981年版,第313页。清段玉裁《说文解字注》曰:“吹鞭盖葭为之,吹筩,盖竹为之。”㉑(汉)许慎撰,(清)段玉裁注,许惟贤整理《说文解字·竹部》,凤凰出版社2015年版,第352页。“ 篍”也应当与“箛”一样,与苇、竹等制作管乐器的原材料有关。总之,笳、箛、篍、都因用芦苇,即等(先芦苇,后改竹)材料制作而得名。

(二)中古精母(ts):篍,七由切,中古拟作tshiæu(周法高);,广韵无,“就”中古拟作dziəu(周法高),但字上古为千绣切,谓之笡,而千字在中古拟作tshiæn(周法高),可见上古时与篍音相近。

如果站在丝路文化交流的大背景上看,上古见(k-)母的笳音为krar或kraal,似可在中亚找到同源。土耳其称长芦笛为gargy tuyduk,土耳其语Karg义为芦苇(芦竹,又名巨藤条)。其起源与马其顿的亚力山大东征有关,与古埃及的类似乐器有联系。需要注意的是“gargy”的词源,在突厥人的语言中,从gargysh、gargamak、gargysha galmak到gargysh etmek都是“诅咒”的意思。也有人说kargyra和kharkhira与北方突厥语民族(khakass,雅库特、图瓦人)的喉音相关,gargy tuyduk的声音与双声kargyra有许多共同之处。地处中亚的新疆、蒙古地区的吹管乐器卡奈依(Kanaiyi)、双管笛括诗奈依(Koshinaiyi)的得名应该与之相关。葭为芦苇名,先秦已有。《诗经》有“蒹葭苍苍,白露为霜”,《尔雅·释草》有“葭、芦”,《说文》谓:“葭,苇之未秀者,从竹叚声,古牙切。”㉕(汉)许慎撰,徐铉等校《说文解字·竹部》,中华书局1985年版,第30页。假如笳与土耳其的长芦笛gargy同源,该乐器应该是以制作原料芦苇命名的。葭的汉语读音可能经匈奴、鲜卑和柔然的辗转引渡影响了土耳其。因为突厥是继匈奴、鲜卑和柔然之后游牧中亚的民族,8世纪初西突厥在阿拉伯帝国攻占中亚各地时被纳入了土耳其的统治。

胡笳另有“吹鞭”之名。《说文·竹部》:“箛,吹鞭也。”㉖(汉)许慎撰,徐铉等校《说文解字·竹部》,中华书局1985年版,第146页。马端临《文献通考》曰:“吹鞭,汉有吹鞭之号,笳之类也,其状大类鞭马者。今牧童多卷芦叶吹之。”㉗(元)马端临《文献通考》,中华书局1986年版,第1222页。此处“吹”应指乐器,《文选·颜延年〈三月三日曲水诗序〉》:“摇玉鸾,发流吹。”李周翰注:“流吹,笳、箫之类也。”㉘参见罗竹风主编《汉语大词典》(第5卷),汉语大词典出版社1986年版,第1261页。《续高僧传》有“笳吹”,《一切经义》释为“双管小筚篥也,即胡笳名”。㉙徐时仪《一切经音义三种校本合刊》,第2106页。“鞭”在此甚难理解,马融《长笛赋》曰:“剡其上孔通洞之,裁以当簻便易持”,这里的“簻”,即策,是马鞭的意思。可见,汉人已经对吹鞭来历说不清了。林谦三据语音指出吹鞭为拉丁语的tibia(罗马人的笛)。㉚〔日〕林谦三著,钱稻孙译,曾维德、张思睿校注《东亚乐器考》,上海书店出版社2013年版,第395页。笔者以为可再申论。据周菁葆的研究,不丹语中,Pi-Pi指管(据《不丹语词典》)。史密斯说古代藏语中的Pi-Pi是一种管笛乐器(据《藏德辞典》)。维吾尔族受羌藏语影响也把筚篥称为皮皮。羌藏人自古以来在塔里木盆地南部居住。地名也有用羌藏语命名的,如“诺羌”。㉛同注⑫,第90—91页。笔者联想古代埃及将芦管称为“memet”,西北地区将类羌笛乐器“咪咪”又称为“毕毕”,从发音部位来讲,p、b 、m都属于“唇音”,作为上古汉语的规律,发音部分相同的塞音可以互谐,其中唇塞音互谐不常跟鼻音(明)相谐。㉜同注㉒,第10页。如此,“吹鞭”可释为“可吹奏音乐的管乐器Pi-Pi”。“筚篥”一词的读音当源于西亚对芦管的统谓,中国西南将类似的乐器称筚giao、筚阿劳、筚得挂等。这样看来,胡笳与筚篥具有发生学联系。本来,筚篥就是笳管,二者似乎难分你我,陈旸《乐书》所载的大小胡笳与筚篥无异,前述胡笳有非簧类管和簧类管两种,后者在唐以后只称筚篥,但筚篥的语源并不分有簧、无簧,看来筚篥作为最终统一的管乐器名只是中国人的做法,也许当初乐人并不严格区分他们,只是胡笳后来被筚篥之名所夺,后人只闻筚篥而不知笳、筚篥在特定时空中曾为一物。

与之相关,在中国文献中也出现过另一种与乐器Ney的名称相近的字。据《文献通考》(卷138乐考11):庄周曰,“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已。”郭璞谓:“箫,一名籁”,《广雅》亦曰:“籁谓之箫,盖箫籁比竹而成声,犹天地之籁,籁风窍而怒号也。许慎以箭为籁,是不知箭如篴而三窍,未尝比竹为之。《吕氏春秋》有吹籁见越王者,上下宫商和,而越王不喜,未为知音者也。”㉝同注㉗,第1222页。可是籁为多管的箫,Ney应当另有起源。南朝王叔斋《籁纪》:“边笳者,边人卷芦叶吹之,作声也。”㉞(南朝)王叔斋《籁记》卷7,四库全书本。此处的籁当为西域对胡笳的另一称谓,即Ney。周菁葆认为“纳依”是波斯语,㉟同注⑩,第24页。俞人豪则认为Ney可能来自古代苏美尔人对笛的称谓na。㊱俞人豪《先伊斯兰时代西亚北非的音乐文化》,《交响》1985年第4期,第13—20页。

东汉至晋处于上古语向中古语的过渡,即汉语语音激烈变化的时期,中原汉语与北邻民族语言交汇是汉语变化的主要动因之一,胡笳类乐器名称的多源性既表现出北邻民族语言的汉语化,如大批鲜卑人以鲜卑语习惯换用汉语,以致出现了“隔垣而听其语,北方朝野终日难分”㊲(南北朝)颜之推著《颜氏家训》,中华书局2007年版,第201页。的局面。笳类名称外传,笳由上古的krar或kraal向单辅音化和辅音尾失落,向有声调的ka和kuo演变,在丝路交流中,经印欧语系的转换,演变出潮尔(chor)类乐器。同样,这种多源性也表现为中古汉语的阿尔泰化,《颜氏家训·音辞篇》曰“南染吴越,北杂夷虏”㊳同注㊲,第201页。,筚篥、吹鞭、篍、等名称皆为内传所致。

四、双声及双管乐器在中国的传承及影响

从乐器名、形制及吹奏方法来看,胡笳、箛、篍、簌这些乐器在历代均有传承。朱载堉《律吕精义》曰:“篴之吹处,类今之楚。”㊴(明)朱载堉著,冯文慈点注《律吕精义》,人民音乐出版社2006年版, 第645页这里的篴见于《周礼·春官》,曰:“笙师掌教龡竽、笙、埙、鑰、箫、箎、篴、管,舂牍应雅,以教祴乐。”㊵李学勤主编《周礼注疏》,北京大学出版社1999年版,第626页。古代学者多认为篴为竖吹乐器,这里 “类楚”指的也是楚的竖吹特点。但是楚作为一种乐器在明代才第一次出现,从名称和竖吹特点看,这里的“楚”与楚吾尔、绰尔、筹的读音应有联系。

及至清代,《钦定皇舆西域图志》曰:“绰尔,形如内地之箫。以竹为之。通体长二尺三寸九分六厘,凡四孔。最下一孔。距管端二尺一寸三分……以舌侧抵管之上口,吹以成音。”㊶(清)刘统勋等辑《钦定皇舆西域图志》卷40,武英殿本。这与本文前述笳的演奏方法是相同的。

今天流传在河南、安徽佛道两界的,一种叫做“筹”的乐器被认为与胡笳有渊源关系。㊷尼树仁《“筹”的辩正与辨析》,《中国音乐》1988年第3期,第89页。其器,无簧片,无吹孔,演奏时自筒的上端以唇堵住吹口的约三分之一,使乐器与演奏者呈约四十度角,俗称“歪嘴筹”,并且早期的筹演奏与楚吾尔等相似。1958年周吉先生在上海民乐团曾听到一个来自安徽的盲艺人在吹箫的同时从喉中发出一声与旋律相和,西安等各地都有过相近的演奏方法。㊸道尔加拉(蒙古族)、周吉(执笔)《关于摩顿楚吾尔的研究》,《音乐研究》1987年第3期,第105页。这种“歪嘴筹”出现在宋代佛教音乐中,并留存于开封铁塔伎乐筹雕砖上(见图12)㊹彭适凡、王子初编《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社2009年版,第293页。。图中第五人吹奏时与今天的楚吾尔相似,嘴唇与筹管呈四十度的倾斜角,用嘴唇堵住管端(楚吾尔以舌堵管端)的三分之二,留住三分之一作为吹口。而胎藏曼陀罗中所见之迦楼罗(即金翅鸟)吹纵笛图可能提供了这类乐器从佛教传入中国的中间环节(见图13)㊺〔日〕田边尚雄《中国音乐史》,商务印书馆1937年版,第166页。。

图12

图13

其实从汉唐文献看,西亚、中亚的双管乐器也可能在中原有传播。汉代马融《长笛赋》有 “近世双笛从羌起”㊻(汉)马融《长笛赋》,李善注《文选》,上海古籍出版社1986年版,第807—823页。,而《风俗通义》则谓:“羌笛……有三孔,大小异,故谓之双笛。”㊼(汉)应劭《风俗通义》,(元)大德新刊本,上海古籍出版社1990年版,第48页。可知汉代的羌笛在由大小各异的双笛组合而成,形制应该类似双管阿夫洛斯管。另据《桂苑丛谈》(《新唐书·艺文志》著录)记载:“唐咸通中,丞相李蔚自大梁移镇淮海,尝构池亭,目曰赏心。有小校薛杨因献朱崖李相、陆畅、元、白所撰芦管歌篇一轴,次出其管,兹亭奏之,盖其管绝微,每于一篥管中常容三管。”㊽同注㉗,第1222页。这个常容三管的篥管不禁让人联想到今流行于意大利撒丁岛的三单簧管或三管launeddas。

前述晋《先蚕仪注》提到的大箛即无孔的大胡笳,小箛当为有孔的小胡笳,那么二者是否就像本文图11的一件乐器那样分开演奏呢?

需注意的是,中国传统音乐是单声旋律发展为特征,但持续音型双管乐器肯定在我国传统音乐中流行过,持续音型多声思维也得到了广泛应用,只是未引起我们足够的重视。在我国西北地区的陕北,两支唢呐加上三件打击乐器组成的演奏形式具有特定的符号意义,只要听到这种音响就意味着音响的发生处发生了重大的事情。这两支唢呐中,一支奏高音,称上手,又叫“吹自道”;一支吹低音,称下手,又叫“拉筒筒”。“吹自道”即“吹自己的道”,根据自己的技术和自己的想法,相对自由地吹,而“拉筒筒”意为对上手的华彩性曲调以筒音为持续音的支持。㊾田耀农《陕北礼俗音乐的考察与研究》 ,上海音乐学院出版社2005年版,第226页。持续音型多声部也是我国戏曲、说唱、民歌及器乐等方面的多声部因素之一。㊿姜元禄《我国民间音乐中的多声部因素》,《音乐研究》1960年第1期,第31—45页。例如,在戏曲音乐中,以持续的不同节奏形式构成的持续音来衬托主旋律的织体形式为数甚多,应用范围相当广泛。“依据持续音之间有无休止符的区别,节奏性持续音又可分为连续式和断续式两种”樊祖荫《中国多声部民歌概论》,人民音乐出版社1994年版,第528页。。

持续音型双声管乐器在我国西南地区以“主副管”相称。如云南德宏傣族景颇族自治州的“锐左”“盏西”“比格”(前二者又称比总)都是由主管和副管并列而成,主管长副管短,主管多孔,奏旋律,副管不设孔,奏持续音(音高多处在低音区,但锐左的持续音处在高音区)。傈僳族乐器阿恰决篥或决篥杰(前者又称景颇笛子),结构与“锐左”等相似,显然系其变体,这些变体还包括被称为筚朗叨(傣族)、泼勒翁(阿昌族)、拜洪廖(佤族)、布赖(德昂族)的“主副管”乐器。与之相伴生的是,贵州省荔波和广西壮族自治区环江等县的“波哓呼”。类似的吹奏法还有中国台湾省高山族吹管乐器:双管鼻笛和双管竖笛(口吹)。二者结构类似,一种径、长短、按孔数和间距相同的两支管;另一种两笛分开吹奏,有一管无按孔,奏筒音作为持续音,另一管有按孔,吹奏主旋律。还有一种类似西北地区双唢呐的组合吹双笛,即两只管可以分别吹,但有时也以固定组合形式出现。如佤族的嗯就-瓦格洛组合,其中嗯就吹持续低声,瓦格洛又称小独笛,吹旋律高声。流行于蒙古族和藏族的吹管乐器筒钦-嘉令组合也应当属于这种类型,内蒙古自治区的这种组合应该是16世纪随西藏地区藏传佛教传入的,其中筒钦常常用循环呼吸法吹奏。维吾尔族吹管乐器卡奈依(Kanaiyi)管身无孔,只能奏筒音及五度泛音,是唢呐乐队的低音乐器,可见卡奈依-唢呐组合与嗯就-瓦格洛组合、筒钦-嘉令都具有持续音双声的特征。

正如樊祖荫所指出的那样,持续音衬托式织体,即由低音部以持续音方式衬托主要声部旋律的多声结构形式,属于主调型织体的范畴。在这种织体形式中,持续的低音部以长音形式出现,处于“静止”状态,上方主唱声部可以不受低音部的制约而自由发挥。这种形式也同样存在于蒙古族的“潮尔音道”、广西汉族和仫佬族的土拐话山歌及壮、侗等民族的部分民歌中。樊祖荫《旋律在多声部民歌中的作用与形态特征》,《草原艺术》1996年第1期,第85页。可见从类似笳之类的单管乐、西北和西南地区的双管乐,到少数民族地区的合唱,持续音型双声在汉唐之后仍如草蛇灰线,伏行千里。

余 论

张振涛在解读俗字及为俗字谱辨名时,发现“正”体和“通”(用)体应该用于文人的著述,而“俗字”通行于底层的某些行业之中。颜元孙《千禄字书》提到的“籍账、文案、券契、药方”是这样,我们今天所提到胡笳、箛、篍、簌、筚篥等名称也是这样。当初人们会根据不同信息和乐器的不同用途来称谓这些外来乐器的名字,或者同一物件有不同地方的方言称谓,文人要用正字来记录这些乐器,没有名的依据俗称再运用中国字造字法造出一个新字来,于是产生了胡笳、箛、篍、簌、筚篥这些“看起来难解”,而听起来却是地地道道的所谓“正字”来。也许,当初人们对其名实是心知肚明的,但“官方提倡,废弃俗字,以垂令范,使规范字与俗写字横亘了一条鸿沟。时间一长,两厢脱离,后人对前人习以为常的俗字也越来越陌生了”。张振涛《俗字与俗字谱辨名》,《音乐研究》2017年第4期,第47—58页。吹鞭误为马鞭,胡笳与筚篥相混,“笳、箛、篍、簌、筚篥”这些经文人规范的“正字”,何尝不是如此呢?