《石渠宝笈初编》“附录”完稿时间与成因考论

□楼秋华

有清代宫史研究者在论及乾隆时期重华宫的使用功能中,引用以下两条清宫“活计档”谕旨材料:

(乾隆十三年)七月二十五日,太监朱邦兴来说,太监胡世杰交重华宫续入《石渠宝笈》国朝人、列朝人上等字画手卷一百五十卷。传旨:“着照前七色袱子样配做袱子,刻字玉别子交南边成做,钦此。”

(乾隆二十年)四月初三日,太监朱邦兴来说,太监胡世杰交重华宫续入《石渠宝笈》上等手卷三十卷。传旨:“着换各做袱子,刻字玉别子,照前七色袱子样交南边成做送来,钦此。”①

令人深感遗憾的是,有人竟然据此误认为《石渠宝笈初编》一直处于“续入”状态,且撰奇文“戏剧性的一幕——《秋葵图》续入《石渠宝笈》年代考”,流传亦广②。

显然,他们并不熟悉《石渠宝笈》编纂的具体情形,要知道《石渠宝笈初编》始于乾隆九年(1744)二月,成于乾隆十年(1745)十月,这在初编的“凡例”中有明确记载:“一、是编始于乾隆甲子仲春,成于乙丑冬十月。”③

尽管《石渠宝笈初编》除了著录乾清宫(8卷)、养心殿(8卷)、重华宫(8卷)、御书房(12卷)等四处计36卷共逾千件藏品之外,也曾增补了35件作品的相关著录④,但只是作为“附录”放在末尾,并最终成为完稿,这在乾隆朝《石渠宝笈初编》的多种抄本中清晰可辨⑤。

根据相关御题诗跋可知,附录中35件作品的著录时间大体分布在乾隆十一年丙寅(1746)初春至十三年戊辰(1748)夏五月之间。其中王羲之名下的《快雪时晴帖》、王献之名下的《中秋帖》、顾恺之名下的《女史箴图》等三件作品此前已分别著录在《初编》正文⑥。因此,我们可以肯定,除附录中其余新增的32件作品之外,其它所有著录在《石渠宝笈初编》各卷的作品,均已在乾隆十年乙丑冬十月以前收藏在内府,这是无可置疑的客观事实。诸如上述奇文中所提及著录于《石渠宝笈初编》“贮重华宫”卷七,千字文编号为“辰一”的明人商祚名下《秋葵图》自然也早已在乾隆十年十月前收入宫内,并藏于重华宫之中⑦。

图1 [清]阮元《石渠随笔》 嘉庆年间阮亨刊本

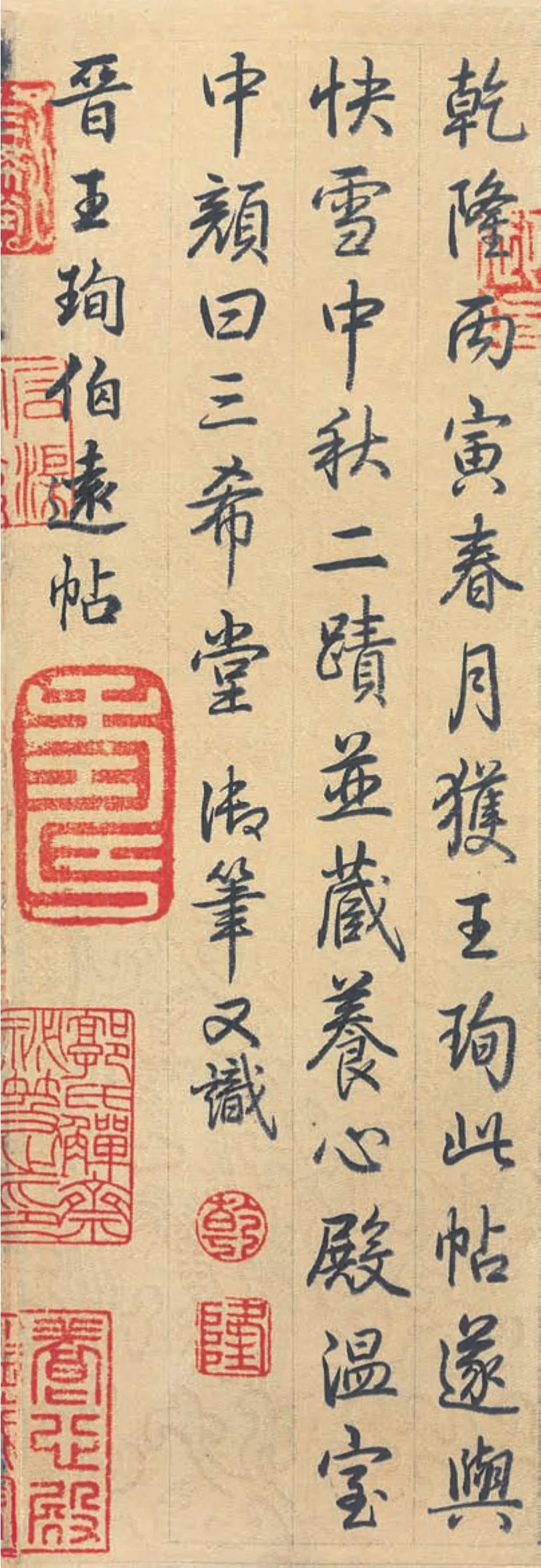

图2 王羲之《快雪时晴帖》尾跋

图3 《富春山居图》(子明本)中乾隆题跋

而且,此件《秋葵图》画幅右上有乾隆癸未(1763)秋日御题诗跋,并钤印“石渠继鉴”,正表明此作已在乾隆十年十月以前著录于《石渠宝笈初编》,之后又加题此跋。这在曾参与《石渠宝笈续编》的阮元(1764-1849)《石渠随笔》卷八“论钤宝”中有明确记录:“至于乾隆十年以前先入《石渠宝笈》之件,则无‘石渠定鉴’‘宝笈重编’二玺。而间有‘石渠继鉴’者,乃已入前书而复加题证者也。”⑧(图1)阮氏所记,不仅准确地阐述了“石渠继鉴”一玺之本意,同时也从另一角度确认了《秋葵图》在《石渠宝笈》中的著录时间。

无独有偶,在涉及《石渠宝笈初编》的其他论述中同样也存在各种误见。譬如,有研究者认为:“目前,故宫博物院图书馆现藏‘宝笈’初编三部,乾隆九年抄本。其中分别钤‘玉书房宝’‘宁寿宫宝’”者两部。”⑨其误有三:首先,“宝笈”初编抄本只能在乾隆十年十月以后,不可能有乾隆九年抄本;其次,“玉书房宝”应作“御书房宝”;第三,“宁寿宫宝”抄本已晚至乾隆五十三年(1788)。

又有学者指出:“《快雪时晴帖》……因《石渠宝笈初编》,既然成于乾隆十年,‘附’也只记录到十一年,那乾隆十一年以后的题跋,当然不及备载了。”⑩然而,考察《初编》附录,则可知《快雪时晴帖》中乾隆十二年丁卯(1747)嘉平之望的题跋也已载入。

应该说,过往画史研究者通常依据《石渠宝笈初编》“凡例”的相关记载,对《初编》起始时间并无异议。但由于在乾隆十年十月编成之后,还有附录部分。因此,《初编》的最后“完稿”时间仍然值得进一步追索。同时,既然《初编》“凡例”中有“我皇上宸翰富有日新,又御府后此所收古今名迹亦未可概以起讫,并拟另入续集,再为编次”之说,那么,突破凡例而迫不及待地增补附录的原因也无疑值得我们予以深究。

鉴于《石渠宝笈》在古代书画鉴藏史上的重要意义,于此,我们不妨对附录增补的成因以及相关时间等诸多细节再作进一步考述。

一

问题首先回到《石渠宝笈初编》增补附录之缘由。

而正是在《快雪时晴帖》册后尾段,负责编纂《石渠宝笈初编》的梁诗正、励宗万、张若霭、裘曰修、陈邦彦、董邦达等人作合跋如此:

臣等奉敕编纂《石渠宝笈》,获见内府所藏右军墨翰,斯为第一……丙寅春正,清宴是娱,复临兹帖。御制七言断句五章,题于册首。因副页宋笺古润可爱,更濡笔作云林小景,传示臣等。伏惟右军书为千古艺林神品,得逢稽古右文之主,默契薪传,鉴赏珍重;金壶墨汁,亲洒简端;睿藻古香,辉联璧合。臣等敬观之余,曷胜庆幸?因《石渠宝笈》成于乙丑之秋,是以御笔诗画未及恭载云。(图2)

由此,我们可以初步识见当年在《石渠宝笈初编》“成于乙丑冬十月”之后,为何又增附了35件作品,以致稍稍突破了《初编》“凡例”中曾予以明确的“并拟另入续集,再为编次”的范畴。

依据《石渠宝笈初编》的所有作品著录,我们不难发现在乾隆十年以前,弘历对历代书画名迹的“御题”大多只是限于题签,极少诗跋。而且,这些零星诗跋其中不少也往往由陈邦彦(1678-1752)、张照(1691-1745)、梁诗正(1697-1763)等人代写。

然而,随着《秘殿珠林初编》《石渠宝笈初编》分别在乾隆九年五月、十年十月相继完成,这一状况发生了根本性改变。正如上述七位词臣的合跋所言“金壶墨汁,亲洒简端”一般,在乾隆十一年(1746)前后,弘历开始热衷于对历代书画名迹题诗作跋,屡加品评。仅仅在丙寅(1746)春天,他在《快雪时晴帖》与子明本中御题、御画便达十余处之多。到了冬天,随着安岐后人将《富春山居图》(无用本)经傅恒之手呈入内府,他不仅于次日亲自主持了对子明本与无用本的真伪考辨,甚至还一再考订,认为“奚啻德潜、高士奇、王鸿绪辈之侈赏鉴之精,贾直之重,以为豪举者均误也”、“高、王目迷何足云,压倒德潜谈天口”,充分显示其对古书画鉴别的自信。

面对这一局面,梁诗正等人在“敬观之余”,认为“是以御笔诗画未及恭载云”。那么,为刚刚编成的《初编》增补附录也就成了这些词臣难以回避的弥补之举。

同样是丙寅春日,弘历不仅在王翚(1632-1717)《山水册》第八幅副页上“御笔画山水”,并在题跋中直接表露其遗憾之意,他写道:“……惜《石渠宝笈》编次已竣,异日续编,当以此为翚作之冠。丙寅春正。”显然,参与此番唱和的梁诗正、励宗万、裘曰修、董邦达等奉敕编纂《初编》的词臣们自然深知圣意之“惜”!

图4 王珣《伯远帖》中乾隆题跋

稍后的清和月,弘历在御题《富春山居图》(子明本)的诗跋中也再次表达了同样的心结:

画家贵正不贵奇,大痴此卷三昧知……《石渠宝笈》惜未载,行幐书笥常相随。(图3)

在此诗的末尾,他还写道:

每阅此卷,爱玩不置。因命学士沈德潜题其后,而自纪以诗。

显然,弘历对这些古今名迹未能及时著录在《石渠宝笈初编》,一再表露遗憾之意。同时,君臣之间也在唱和中互通声气,为增补附录达成了共识。

另一个重要方面,便是在《初编》“成于乙丑冬十月”之后不久,内府相继收入附录中除《快雪时晴帖》《中秋帖》《女史箴图》之外的其余32件重要作品,不仅均列为“上等”,而且其中就包括弘历倾慕已久的《富春山居图》(子明本)等,为之兴奋不已。由此,新增设了三希堂、长春书屋、随安室、攸芋斋、翠云馆、淑芳斋、静怡轩、三友轩、画禅室等九处收藏。譬如,当他在丙寅春(1746)喜获王珣《伯远帖》,特在养心殿温室中专设“三希堂”(图4),与《快雪时晴帖》《中秋帖》一起什袭以藏之。稍后,弘历收得《唐宋元名画大观》一册,其中第一幅便是王维名下的《雪溪图》,令他欣喜无喻。约在丁卯(1747)仲春与暮春之际,于咸福宫西室,仿董其昌而设“画禅室”,并在《雪溪图》与子明本上题以内容完全相同的“御识”,颇可见其当日心迹:

唐王维《雪溪》、元黄公望《富春山居》二图,为千古名笔……后得嘉迹,的系画禅室当日鉴赏之物,有香光题识可据者,将皆归之。

至此,乾隆帝“清宴之余,偶一披阅,悦心研虑,左图右史,古人岂其远哉”的旨趣,已然如愿以偿了。

作为弘历书画鉴赏专用帐册的《石渠宝笈》,从《初编》“凡例”即可见,其中一个重要目的便是为方便其于万几余暇取阅品鉴。因此,对上述九处35件重要藏品同样分别按照收藏地予以登载著录,最后以“石渠宝笈·附”的方式与《初编》正文合并成册,也就毫不为怪了。

事实也正是如此,在丙寅与丁卯短短两年间乾隆先后十七次御题并二次御画的《快雪时晴帖》,与《中秋帖》《女史箴图》皆因收藏地的改变,而再次登录《石渠宝笈初编》,出现在末尾的附录之中。只不过这三件作品与其它32件增补的作品一样,没有千字文编号(新增设九处收藏,每处作品不过三至五件,因此也无需编号)。

随着丙寅稍后三希堂、画禅室等重要收藏之所的增设,众多传世名作的入藏,亦使得增补附录成为及时弥补《初编》缺憾的唯一作法。值得一提的是,附录35件中个别藏品日后随着收藏地的改变,在以后的抄本中也及时予以调整,并加以说明。这仍然秉承了方便弘历鉴赏之本意。

除了以上几方面的原因之外,由于《石渠宝笈初编》编成之后,未予刻印,只有极少量的抄本供大内备览,客观上也为增补附录提供了方便。

笔者认为,发生在丙寅冬《富春山居图》的真伪之辨,亦是其中促成附录增补又一方面的重要因素,并且在一定程度上决定了附录的截止时间。

乙丑冬(1745),当弘历得到子明本之后,他将画卷作为黄公望的“山居图”真迹在一年之中屡加题识,并曾疑心该卷就是他为之期盼已久的《富春山居图》。因此,当丙寅冬经时任户部侍郎的傅恒之手,他从安岐后人处收得无用本(即《富春山居图》真迹),“剪烛粗观,则居然黄子久《富春山居图》也”,但由于“偶忆董跋与予旧题所谓《山居图》者同”,“则命内侍出旧图视之,果同”,所以次日便召令梁诗正等人鉴别真伪,于是“乃咸以旧为真而新为伪。反复详览,始知灯下骇以为更得《富春》者乃误也”。

众所周知,弘历雅好书画,但水平尚属一般。这从其在丙寅春在《快雪时晴帖》《伯远帖》册中御画作品中也不难得见,所作笔墨枯硬、呆板(图5、图6)。而由于他在真伪论辨之前曾在赝本(子明本)上再三褒扬御题,也因此失却了纠正错误的机会。所以,尽管弘历认为无用本“惟画格秀润可喜,亦如双钩下真迹一等”,但在丁卯(1747)春月,他仍然在子明本上连续题跋,并为真伪论辨作了了结。他认为:

还续长言当自讼,庶使此图更因寿。余既辨明此图即《富春山居图》,乃叠旧韵,更为长歌以书其后。

予既辨明此卷为子久《富春山居》真迹,近又得摩诘《雪溪图》。

不仅如此,他还敕令多年前曾见过无用本并记录、作跋的老臣沈德潜,在子明本卷后再次恭和题识,沈氏跋云:

丁卯夏日,恭和御制元韵。山居有图传子久,敕命赋诗日在柳……艺苑遭逢会有时,好配右丞千载寿。

虽然《富春山居图》的真赝之辨,成为弘历日后难以平息的心结,但至少丁卯仲春以后他在子明本上的题跋几乎不再论及真伪。这在戊辰(1748)夏的再次御题中,也是如此。而这一题跋也是附录中有明确纪年的最晚著录。

图5 王羲之《快雪时晴帖》中乾隆画作

二

前几年,曾有人主要根据“合编本”对《秘殿珠林、石渠宝笈》初、续、三编之编纂及版本情况进行考述,其中对《初编》增附部分取得了以下较为清晰的结论:

将此9处收藏地点35件书画,作为附录增补于《石渠宝笈》之后。此部分所收入书画中有明确纪年之题跋共计54条,纪年均在乾隆十年《初编》成书时间之后,时间基本分布在乾隆十一年和十二年,其中纪年时间最迟者为《元黄公望富春山居图》中题跋,为乾隆十三年夏五。也可由此推知,附录增补时间在乾隆十三年夏五月之后。

文章最后指出:

四库本中对原为附录的部分进行分卷,合入正文之中……合编本中附录内容合入正文后,却仍无补加千字文编号,此亦保留其曾作为附录存在的痕迹。

四库本校完于乾隆四十六(1781)年十一月,距合编本附录增补约有33年,其间在内容上再无增补,只有局部微调,最终形成《石渠宝笈初编》44卷之规模。

该文在上述两个方面已经涉及了《初编》的完稿时间,尽管作者只是认为“附录增补时间在乾隆十三年夏五月之后”,而对增补时间的下限稍嫌模糊,未予确考。

于此,我们不妨依据弘历在《快雪时晴帖》、子明本等相关作品中的御题纪年,通过这些直接清晰的明证,对增补附录的时间下限作进一步追溯。

同样,在《初编》附录最后一件即子明本的著录中,情形也是如此。仅仅包括了15处乾隆御题(包括题签),有纪年最晚的一处为“戊辰夏五”(图7)。而从“己巳长至后三日”直至丙辰春正退位“以后展玩亦不复题识矣”共计41处题跋,亦均未录入。

事实上,晚至乾隆五十三年(1788)《石渠宝笈初编》的抄本中,相关著录在内容上也仍无增补变化。唯有变动之处,仅仅是将附录中的两件作品重新标注贮藏地而已。其中,《宋马和之〈豳风〉七篇一卷》由“贮随安室”改注为“贮学诗堂”;《唐虞世南临〈兰亭帖〉一卷》由“贮画禅室”改注为“贮《兰亭》八柱帖插屏匣内,设重华宫漱芳斋榻上”。当然,这两件作品在附录中的位置仍然与40年前保持一致,著录内容也无任何变化。由此可见,《石渠宝笈初编》及其附录在乾隆己巳冬以前完稿后,所有著录内容不再有增补,可谓铁证如山。

图6 王珣《伯远帖》中乾隆画作

至此,我们可以作如下结论:《石渠宝笈初编》增补附录在戊辰(1748)夏五与己巳(1749)冬之间已告结束,并最终得以完稿。而直至乾隆四十六年(1781)十一月完校的四库本,并形成《石渠宝笈初编》44卷,33年间“在内容上再无增补”,正是这一论断的又一直接反映。

所以,本文开头曾提及有人所引用的那两条清宫“活计档”材料,实不可误解为《石渠宝笈初编》一直处于“续入”状态,宜解读其本意如此:

重华宫入《石渠宝笈续编》国朝人、列朝人上等字画手卷一百五十卷。

重华宫入《石渠宝笈续编》上等手卷三十卷。

即上述乾隆十三年、二十年两次共计一百八十卷手卷,作为重华宫藏品的一部分将录入《石渠宝笈续编》,而与《石渠宝笈初编》无关。正如前引《初编》所明确的“凡例”之一“并拟另入续集,再为编次”。

其实我们不难设想,倘若《石渠宝笈初编》一直处于续入增补的状态,那么日后自乾隆辛亥(1791)春正至癸丑(1793)长至之间编成《石渠宝笈续编》一事也就无从谈起了。

为此,我们还可以分别从《初编》与《续编》中有关“重华宫”所有手卷藏品著录入手,进一步加以确考。

考察《石渠宝笈初编》“重华宫”藏品,手卷合计仅68卷,其中列为“上等”者更只有区区26卷。这显然无法与上述“活计档”中重华宫两次“续入《石渠宝笈》”上等手卷合计180卷相对应,也即否定了其中“续入”《初编》的可能性。而考察《石渠宝笈续编》“重华宫”所藏手卷,合计为212卷,则自可将180卷纳入其中。这一实证再次揭示那两条“活计档”谕旨的真实本意。

图7《富春山居图》(子明本)中乾隆“戊辰夏五”题跋

《石渠宝笈初编》的附录部分,乃是清宫书画收藏的重要方面,其成因与完稿时间以及相关细节也有着上述异乎寻常的背景与历程。

注释:

①分别见中国第一历史档案馆、香港中文大学文物馆合编《清宫内务府造办处档案总汇》第16册第187页、第21册第464页,2005年。又,支运亭主编《清代皇宫礼俗》“乾隆时期重华宫的使用功能”一文引述为:“十三年(1748)七月二十五日,重华宫续入《石渠宝笈》、国朝人、列朝人上等字画手卷一百五十卷。传旨:‘着照前七色袱子样配做袱子,刻玉别字交南达成做。钦此。’”“二十年(1755)四月三日,重华宫续《石渠宝笈》上等手卷三十卷,传旨:‘着俱各做袱子、刻玉别子,照七色袱子样交南达成做送来,钦此。’”辽宁民族出版社,2003年,第27页。可见其中字句出入较多。

②参见《〈人民日报〉海外版》2005年3月31日第七版,以及相关网络博文。

③《秘殿珠林、石渠宝笈合编》第一册,上海书店,1988年10月,第248页下(据台北故宫博物院1969年影印本翻印)。以下简称“《合编本》”。

④其中一件为《唐宋元明画大观》册,包括王维、李成、赵孟頫、王蒙、陆广、巨然、范宽、黄公望、卫九鼎、方方壶等人名下共12幅作品,参见《合编本》第二册,第1222-1230页。按此册董其昌原题名《唐宋元画册》,《石渠宝笈初编》著录时更名为“唐宋元名画大观”,《合编本》此处系抄录者将“名”误为“明”。可参见故宫博物院编《故宫珍本丛刊》第439册(《石渠宝笈》第三册),2001年1月,海南出版社,第347页。又,此本《石渠宝笈初编》为乾隆五十三年“宁寿宫宝”抄本,晚于《合编本》。

⑤分别见《合编本》第二册,第1167-1245页;《故宫珍本丛刊》第439册(《石渠宝笈》第三册),第322-418页。

⑥按王羲之名下《快雪时晴帖》,首次著录在《初编》“贮养心殿”卷一,千文编号为“天一”,《合编本》第一册,第456页下、第457页下—459页上;王献之名下的《中秋帖》首次著录在“贮御书房”卷三,千文编号为“地一”,《合编本》第二册,第873、874页;顾恺之名下的《女史箴图》首次著录在“贮御书房”卷八,千文编号为“天一”,《合编本》第二册,第1074、1075页。

⑦《合编本》第二册,第790、798页。按《石渠宝笈初编》凡例“书画既区上次攸别,各以周兴嗣《千文》中一字编记”,参见《合编本》第一册,第246页下。又图像可参见台北故宫博物院编《故宫书画图录》第六册,1991年9月,第175页。

⑧参见[清]阮元《石渠随笔》卷八“论钤宝”,嘉庆年间阮亨刊本。按乾隆五十六年大考翰詹,阮元获弘历赏识,随后得以擢任南书房行走詹事并参与《石渠宝笈续编》。又,《石渠随笔》卷前署“南书房行走詹事臣阮元”,而阮氏在乾隆五十八年夏转任山东学政,可见此书约成稿于乾隆五十六年至五十八年间。

⑨齐秀梅、杨玉良等著《清宫藏书》,紫禁城出版社,2005年4月,第270页。

⑩王耀庭《古书古画今日看》,台北故宫博物院,2012年3月,第83页中段。

——以《明仿米芾行书明道观壁记卷》为例