“双心”护理干预对行经皮冠状动脉介入治疗的冠心病合并焦虑/抑郁患者的影响研究

李盈,韦彬,李珍珍

近年来随着我国经济快速发展,人们生活压力增加﹑饮食结构改变及不良生活习惯增多,冠心病发病率呈逐年上升趋势,已严重威胁到人们的生命安全[1]。经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)是冠心病的主要治疗方式之一,可有效改善患者预后,但患者术后易发生支架内再狭窄﹑冠状动脉微循环障碍及不良心血管事件,给患者带来沉重的心理负担。既往研究表明,心理障碍性疾病会导致冠心病患者PCI后社会能力下降,影响心脏康复,增加心血管疾病发生率及病死率[2]。“双心”医学又称为“精神病心脏病学”,是研究心脏疾病与心理疾病相关性的学科。目前,“双心”医学已用于心脏神经官能症及中青年急性心肌梗死患者心脏康复治疗并取得较好的临床疗效,但其在冠心病合并心理障碍患者PCI后应用效果的研究报道较少[3]。本研究旨在探讨“双心”护理干预对行PCI的冠心病合并焦虑/抑郁患者的影响,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 纳入与排除标准 纳入标准:(1)冠心病病程≥1年;(2)纽约心脏病协会(NYHA)分级Ⅰ~Ⅲ级。排除标准:(1)合并严重肝肾功能不全﹑肿瘤及皮质醇增多症者;(2)近6个月内发生严重脑血管疾病者;(3)近6个月内滥用吗啡类药物或乙醇者;(4)存在双向情感障碍﹑痴呆及有自杀倾向者。

1.2 研究对象 选取2015年2月—2017年2月在武汉大学中南医院心内科行PCI的冠心病合并焦虑/抑郁患者130例,均符合第3版《内科学》[4]中的冠心病诊断标准及《医院焦虑抑郁量表》中的焦虑/抑郁诊断标准[5]。按照入院顺序将所有患者分为对照组和观察组,每组65例。对照组中男37例,女28例;年龄54~77岁,平均年龄(65.1±5.1)岁;焦虑/抑郁类型:焦虑18例,抑郁26例,焦虑伴抑郁21例。观察组中男35例,女30例;年龄56~75岁,平均年龄(65.1±5.1)岁;焦虑/抑郁类型:焦虑19例,抑郁27例,焦虑伴抑郁19例。两组患者性别(χ2=0.136)﹑年龄(t=0.056)﹑焦虑/抑郁类型(χ2=0.146)比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者及其家属知情同意并签署知情同意书。

1.3 方法

1.3.1 治疗方法 两组患者均于PCI后给予冠心病常规治疗,包括硝酸酯类药物﹑抗凝药物(如阿司匹林﹑氯吡格雷)﹑β-受体阻滞剂﹑血管紧张素转换酶抑制剂﹑钙离子拮抗剂﹑他汀类药物等,有心绞痛发作者给予硝酸甘油舌下含服。

1.3.2 护理方法

1.3.2.1 对照组 对照组患者给予常规护理干预,包括入院后责任护士进行常规护理及健康指导,出院时进行常规心内科出院指导。

1.3.2.2 观察组 观察组患者在对照组基础上给予“双心”护理干预,具体如下:(1)组织并培训“双心”医疗护理小组:由1名心理医师﹑2名心内科医师﹑若干名护士组成“双心”医疗护理小组,心理医师负责培训心内科医师及护士心理学知识。PCI后评估患者需求及存在的问题,制定﹑实施治疗与护理计划并评估护理效果。(2)个性化心理干预:制定个性化心理干预方案,由专职护士给予患者心理干预,尽量采用倾听﹑安慰﹑疏导﹑启发﹑鼓励﹑解释等方式给患者提供心理同情及支持,根据患者个体差异及情绪波动情况给予动机性访谈,如性格内向者鼓励其说出内心疑虑,以帮助其正确认识问题。(3)认知干预:每周通过举办专科知识讲座或发放健康宣教材料对患者进行认知干预,科学地向其介绍冠心病的病因﹑病程﹑治疗与康复过程,教会其识别冠心病与心肌梗死,学会紧急处理;纠正患者对心血管疾病的错误认知,使其积极主动配合治疗与护理。(4)适量运动﹑陶冶情操:根据患者身体状况帮助其制定规律性心脏康复有氧运动计划,运动项目包括热身运动﹑蹬功率车﹑步行﹑液体阻力摇臂等,45~60 min/次,3次/周,通过运动分散患者注意力,减轻其对疾病的恐惧﹑焦虑﹑抑郁程度,提高心脏耐受力。(5)家庭及社会支持:对家属进行疾病健康宣教,鼓励其在生活中多关心体贴患者,保持家庭氛围和谐,纠正患者不良生活习惯,提高患者生活自理能力;此外,告知家属尽量在安静﹑舒适的环境中播放一些旋律优美﹑声音和谐的音乐,以分散患者注意力,减轻患者焦虑/抑郁情绪。两组患者均持续干预2个月。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 比较两组患者临床疗效,临床疗效判定标准:临床症状消失﹑心电图恢复正常为显效;临床症状部分消失﹑心电图心肌缺血表现改善为好转;临床症状及心电图心肌缺血表现改善不明显甚至出现加重为无效。

1.4.2 冠状动脉微循环功能指标 比较两组患者干预前后冠状动脉微循环功能指标,采用冠状动脉造影检测冠状动脉微循环抵抗指数(IMR)。

1.4.3 心功能指标 比较两组患者干预前后心功能指标,采用彩色多普勒超声诊断仪检测左心室射血分数(LVEF),采用酶联免疫吸附试验检测脑钠肽(BNP)。

1.4.4 心绞痛严重程度 采用西雅图心绞痛量表(SAQ)评估两组患者干预前后心绞痛严重程度,该量表包括躯体活动受限程度﹑心绞痛稳定状态﹑心绞痛发作频率﹑治疗满意程度﹑疾病认知5个维度,标准评分=(实际评分-维度最低评分)/(维度最高评分-维度最低评分)×100%,评分越高提示心绞痛严重程度越重。

1.4.5 焦虑﹑抑郁程度 采用汉密尔顿焦虑量表(HAMA)评估两组患者干预前后焦虑程度,该量表包含14个条目,每个条目按症状由轻至重计1~4分,1分为症状轻微;2分为症状肯定,但不影响生活和活动;3分为症状严重,需加以处理,或已影响生活和活动;4分为症状极严重,已严重影响到生活。总分14~56分,评分越高提示焦虑程度越重。采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)评估两组患者干预前后抑郁程度,该量表包含17个条目,总分17~53分,评分越高提示抑郁程度越重。

1.4.6 生活质量 采用日常生活能力量表(ADL)评估两组患者干预前后生活质量,总分100分,评分越高提示生活质量越好。

1.4.7 不良心血管事件 出院后两组患者均每月来院复诊或电话随访,以了解患者病情变化,共随访3个月,记录两组患者不良心血管事件发生情况,包括再发心绞痛﹑心肌梗死﹑脑血管意外﹑恶性心律失常等。

1.5 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据处理,计量资料以(x ±s)表示,采用两独立样本t检验;计数资料分析采用χ2检验;等级资料分析采用Wilcoxon秩和检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

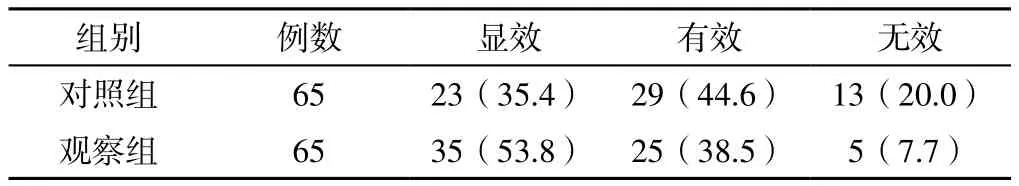

2.1 临床疗效 观察组患者临床疗效优于对照组,差异有统计学意义(Z=5.971,P=0.015,见表1)。

表1 两组患者临床疗效比较〔n(%)〕Table 1 Comparison of clinical effect between the two groups

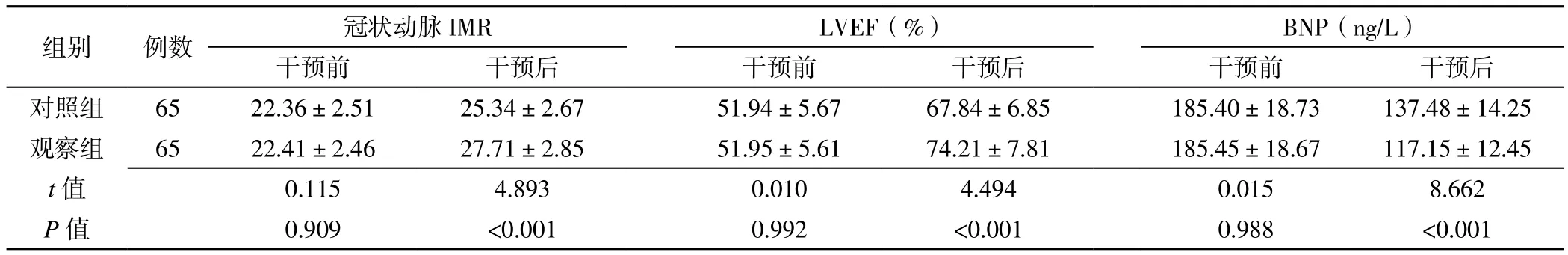

2.2 冠状动脉IMR及心功能指标 干预前两组患者冠状动脉IMR﹑LVEF﹑BNP比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后观察组患者冠状动脉IMR﹑LVEF高于对照组,BNP低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

2.3 SAQ评分﹑HAMD评分﹑HAMA评分﹑ADL评分 干预前两组患者SAQ评分﹑HAMD评分﹑HAMA评分﹑ADL评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后观察组患者SAQ评分﹑HAMD评分﹑HAMA评分低于对照组,ADL评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05,见表3)。

2.4 不良心血管事件发生率 随访期间,对照组患者出现再发心绞痛3例,心肌梗死2例,脑血管意外2例,恶性心律失常1例,不良心血管事件发生率为12.3%;观察组患者出现再发心绞痛1例,脑血管意外1例,不良心血管事件发生率为3.1%。观察组患者随访期间不良心血管事件发生率低于对照组,差异有统计学意义(χ2=3.900,P<0.05)。

3 讨论

冠心病是目前严重危害人们身体健康的常见心血管疾病之一,尤其是老年人,因合并多种基础疾病及焦虑﹑抑郁等心理问题而导致不良心血管事件发生风险增加[6]。PCI是目前冠心病患者血运重建的最有效方式,可有效改善患者心肌供血,但患者术后易出现焦虑﹑抑郁等负性情绪,进而影响患者心脏康复,故及时给予心理干预对改善冠心病患者PCI后心功能﹑促进心脏康复具有重要意义[7-9]。ROTHENBACHER等[10]研究表明,抑郁症状与冠心病患者不良心血管事件有关,且抑郁症状可导致患者体力缺乏,进而影响长期预后。

近年来随着社会发展及科技进步,生物医学模式逐渐向生物-心理-社会医学模式过渡,人们逐渐意识到健康不仅包括身体健康,也包括心理健康,故“双心”医学模式应运而生。“双心”护理干预是基于“双心”医学模式的护理方法,即除对疾病进行生物性治疗及护理外,还要加强心理护理,通过语言﹑行为影响并指导患者纠正不良生活方式,调整心理状态,达到“身心同治”的目的。陈佳洁等[11]研究结果显示,通过实施个体化心理干预﹑认知干预﹑情绪调整训练﹑运动干预﹑建立健康心理平衡机制及心理护理等措施实现“双心治疗”,有助于促进患者心脏康复。目前“双心”护理干预模式已用于中青年急性心肌梗死患者心脏康复治疗;此外,有研究表明,“双心”护理干预有助于改善冠心病合并糖尿病患者不良情绪,提高其疾病管理能力及生活质量[12-13]。

表2 两组患者干预前后冠状动脉IMR及心功能指标比较()Table 2 Comparison of coronary IMR and index of cardiac function between the two groups before and after intervention

表2 两组患者干预前后冠状动脉IMR及心功能指标比较()Table 2 Comparison of coronary IMR and index of cardiac function between the two groups before and after intervention

注:IMR=微循环抵抗指数,LVEF=左心室射血分数,BNP=脑钠肽

组别 例数 冠状动脉IMR LVEF(%) BNP(ng/L)干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后对照组 65 22.36±2.51 25.34±2.67 51.94±5.67 67.84±6.85 185.40±18.73 137.48±14.25观察组 65 22.41±2.46 27.71±2.85 51.95±5.61 74.21±7.81 185.45±18.67 117.15±12.45 t值 0.115 4.893 0.010 4.494 0.015 8.662 P值 0.909 <0.001 0.992 <0.001 0.988 <0.001

表3 两组患者干预前后SAQ评分﹑HAMA评分﹑HAMD评分及ADL评分比较(,分)Table 3 Comparison of SAQ score,HAMA score,HAMD score and ADL score between the two groups before and after intervention

表3 两组患者干预前后SAQ评分﹑HAMA评分﹑HAMD评分及ADL评分比较(,分)Table 3 Comparison of SAQ score,HAMA score,HAMD score and ADL score between the two groups before and after intervention

注:SAQ=西雅图心绞痛量表,HAMA=汉密尔顿焦虑量表,HAMD=汉密尔顿抑郁量表,ADL=日常生活能力量表

组别 例数 SAQ评分 HAMA评分 HAMD评分 ADL评分干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后 干预前 干预后对照组 65 64.32±7.24 31.78±3.25 29.27±2.16 17.65±1.86 25.98±2.56 16.19±1.76 57.47±5.89 72.66±7.35观察组 65 64.41±7.16 24.15±2.67 29.33±3.10 12.11±1.42 26.23±2.71 10.44±1.25 56.10±5.73 81.18±8.22 t值 0.072 14.625 0.128 19.087 0.541 21.475 1.344 6.229 P值 0.943 <0.001 0.898 <0.001 0.590 <0.001 0.181 <0.001

本研究对行PCI的冠心病合并焦虑/抑郁患者采取“双心”护理干预,其中个性化心理干预是针对不同症状患者给予个体化健康教育﹑情志护理;加强健康宣教有利于调动患者主观能动性,提高其自护能力,促进疾病好转;认知干预可增加患者对疾病的了解,在出现紧急情况时妥善处理,减少因对疾病错误认知或认知不足而导致的不良结果及负性情绪;规律性心脏康复有氧运动则有助于促进心肌毛细血管增生,增加冠状动脉血流量,有利于改善患者冠状动脉微循环;充分利用社会﹑家庭的支持作用,帮助患者缓解紧张﹑焦虑﹑恐惧等不良情绪。本研究结果显示,观察组患者临床疗效优于对照组,与陈志红等[14]﹑靳秀芝等[15]研究结果相似,提示“双心”护理干预有助于提高冠心病合并焦虑/抑郁患者PCI后临床疗效;干预后观察组患者冠状动脉IMR﹑LVEF高于对照组,BNP低于对照组,提示“双心”护理干预可有效改善冠心病合并焦虑/抑郁患者PCI后冠状动脉微循环功能及心功能;干预后观察组患者SAQ评分﹑HAMD评分﹑HAMA评分低于对照组,ADL评分高于对照组,与马春兰等[16]﹑劳丽霞[17]研究结果相一致,提示“双心”护理干预可有效减轻冠心病合并焦虑/抑郁患者PCI后心绞痛严重程度,缓解焦虑﹑抑郁情绪,提高患者生活质量;观察组患者随访期间不良心血管事件发生率低于对照组,究其原因为焦虑﹑抑郁易促发支架内再狭窄﹑冠状动脉痉挛及恶性心律失常,而“双心”护理干预可帮助患者建立规律的生活,缓解其焦虑﹑抑郁情绪。

综上所述,“双心”护理干预有助于提高冠心病合并焦虑/抑郁患者PCI后临床疗效,改善患者冠状动脉微循环功能及心功能,减轻心绞痛严重程度,缓解患者焦虑﹑抑郁情绪,提高患者生活质量,减少不良心血管事件的发生,值得临床推广应用。