水月镜花鉴古今

——由古戏楼文化到交城县阳渠永福寺古戏台初探

褚建安

戏台的产生源于古代祭祀酬神,最早在秦汉时期就出现了露台的建筑形制。到宋金时期,随着乐舞、百戏的发展,戏曲文化已成熟。戏曲演出场所也经历了漫长的演变过程最终形成。北宋建立政权后,有针对性地在全国推行“重文轻武”政策,使戏曲的创作和表演日渐繁荣,更有力地推动了戏台的建设,并在元代达到高潮。同时,戏台的修建离不开强有力的经济支撑,宋代城市商品经济的发展为修建戏台提供了坚实的物质基础。此外人们价值观的转变,在娱神的同时也注重了人的身心愉悦。于是在市肆酒楼内修建戏台甚至专门的戏场蔚然成风,从而推动了戏台的修建和完善。

山西清代文人宋廷魁在《介山记》中说:“庸人孺子,目不识丁,而论以礼乐之义,则不可晓,一旦登场演剧,目击古忠者、孝者、廉者、义者,行且为之太息,为之不平,为之扼腕而流涕,亦不必问古人实有是事否,而触目感怀,啼笑与俱,甚至引为佳话,据为口实。”形象地说明了戏曲对人们所产生的强烈道德感染作用。随着剧本的多样化和灵活化,同时让更多的人在休闲娱乐之时,接受仁、义、礼、智、信等道德教育。戏剧有着强烈的社会教化作用,利于统治者实行道德教化,因此修建戏台也就得到了统治者的倡导和支持。

明清两代,尤其是在清代,广大的农村地区戏台分布已极为广泛。很多地方达到村村有戏台的程度,而这些农村戏台几乎毫无例外都依附于庙宇或祠堂。在古代,庙宇和祠堂本来就是乡土环境中最神圣、最壮观、最华丽的建筑,它们是一方匠师们最有代表性的杰作。杰作总要把最好的一面放在人们看得见的位子上,所以,对着观众的戏台是匠师们最要下功夫的地方。这也是各地古戏台用料上乘,做工考究,建造精美的主要因素。

山西交城县阳渠永福寺戏台位于永福寺主体建筑中轴线南端,与天王殿遥相呼应,是永福寺附属建筑。据碑文记载,其原为隋唐时期佛寺内的“佛乐场”,是佛寺演奏梵乐的延伸载体,也是僧侣们为了宣传佛法,吸引更多信徒而采取“本土化”措施的集聚地。而宋代以后,各地佛寺已不是盛唐时期的唯佛独尊的供奉格局,偶也增供一些地方俗神,如永福寺内曾供有七郎、雨师、龙王、狐爷等神像。随着宋代城市商品经济的日益发展,戏曲的创作和表演也逐渐繁荣。与此同时永福寺戏台演戏既是祭祀的外延,也是四众用来酬神的主要方式。到清朝初年,该戏台由娱神功能逐渐转化为娱人的教化作用。由于功能的转化,原寺前以酬神祭祀活动为主的广场已不合时宜亟待扩增。清乾隆三十一年(1766 年)重修永福寺时将原戏台向南推移4 米(即今戏台位置),有效地扩增了寺外广场。

改建后的永福寺戏台,面阔三间(11 米)、进深二间(8 米),建筑面积约95 平方米,前为单檐歇山顶,后为悬山顶,属小三面观形制戏台。梁架高耸,举折(即屋顶坡度)陡峭,宏丽精巧,是典型清式结构戏台。台以条石筑基,高2.5 米,基座左右向外延伸,与山墙形成夹角,整个台基呈凸字形,前后区域自然可分,后台两立柱承载着舞台整个梁架,两柱间条屏式隔扇玲珑剔透,做工精美(现更改为实心木隔扇)。东西掖门原分别题有“鉴古”“传今”匾额,现更改为“出将”“入相”。掖门将舞台分为前台后室,正梁下邑举张凤翔题写的“神听和平”与两掖门栏额上“水中月”“镜内花”(此三匾毁于上世纪50 年代)横匾字迹隽秀、笔道流畅、错落有致、气象雍容。左右山墙末端与台基外延处各建微型砖雕耳壁一座,玲珑别致,独具匠心。阳刻行楷体“假”“奏”二字镶嵌于耳壁中央,格外引人注目。它形制虽小,但飞、檐、脊、拱等建筑元素一应俱全。耳壁上题额楹联寓理深刻,堪称一绝。左边“假”字壁题额为“日光照”,联文“青山吹打随心鼓,绿水畅弹如意琴”。右边“奏”字壁,联文为“击鼓弹琴歌盛世,夺魁登榜贺丰年”配以“月亮明”题额,与“假”“奏”二字相映成趣,相得益彰,浑然一幅歌舞升平图。古人借用日、月、假、奏来寓意戏曲中虚与实、强与弱、文与武、静与动的法则。这些联体不仅是戏楼的文化标志,它还是历代文人对事理、文理、戏理、物理的深刻感悟。

由两掖门进入后台,粉墙题记映入眼帘。在长约8 米、高4 米的山墙上,从左至右写满了舞台题记。这些题记位置或高或低,字体或行或楷,比较随意无法可章。以墨记最多,偶尔也有朱砂或胭脂题记夹杂其中,字迹清晰可辨。永福寺戏台的题记记载了从大清光绪元年(1875 年)到民国三十四年(1945 年),近70 年间曾在该戏台演出的19 个戏剧班社,21 个掌班人,76 出老剧目。一款赶台时日去向单,二款当时演出戏价俸禄表和该台全年古会活动启末日记,以及清末到民国时期戏剧演出水牌的写法、格式等。2012 年永福寺舞台题壁被载入《吕梁市文学艺术大系·戏剧卷》。永福寺舞台题壁是山西戏曲演变、发展的活化石,是一代代山西戏曲人演绎人生的历史印记,是戏曲文化与佛教文化完美结合的实物佐证。

永福寺戏台数百年来几度风雨、几经沧桑,它随着戏曲的诞生而诞生,也随着戏曲的发展而发展,是戏曲的载体和活标本。据题壁记载,曾在该台演出过的戏曲班社有:太谷锦霓园、万福园、自诚园、聚梨园、荣梨园、荣庆园、祝丰园、双梨园、会荣班、汾州聚魁园、永仪班、龙虎富贵班、介邑同盛园、祁邑聚云园、榆邑兴盛班、文邑永胜园等。名老艺人毛毛旦(王云山)、三儿生(孟珍卿)、田贵旦(王天贵)、狮子黑(乔国瑞)、万盏灯(王应锦)、晒鞋旦(尹有生)、舍命红(张月英)、刘芝兰、刘春凤、南玉英、冀兰香等曾在此登台献艺。新中国成立后这里曾是阳渠村俱乐部及毛泽东思想宣传队剧目排练的“主战场”。1951 年全县调演一等奖获得剧目《李巧梅》《赤叶河》《婚姻泪》《兄妹开荒》等曾在该台排练及首演。1985 年中央电视台录制的电视剧《西厢记》选该台做外景拍摄。1997 年大型电视连续剧《郭兰英》在该台拍摄,并根据剧情需要在寺前广场增设草台、看棚为第二拍摄点。草台周围临时搭建的酒肆茶坊、各式摊点招牌林立,旗幌迎风。古戏台上梆声流水板至晚犹敲,戏楼丝弦声、商贩叫卖声、导演喊话声……各种声音交织成一种穿越时空的音符。古戏台上摄制组复原的“鉴古”“传今”方额及“水中月”“镜内花”横匾在上下场门锦缎幔帘的映衬下,古风雅韵相得益彰,仿佛乾隆三十一年的“开光戏”正在首演。真到假时假亦真,假到真时真亦假的戏谚充分印证了永福寺古戏台上“假”“奏”二字的真正内涵。

永福寺古戏台以其精美独特的建筑风格,寓理深刻的楹联文化,丰厚详实的舞台题记,亘古不变的教化功能,成为山西古戏楼中的一枝奇葩。它是数百年来永福寺建筑中不可或缺的精神文化载体,是阳渠人世世代代的精神家园。

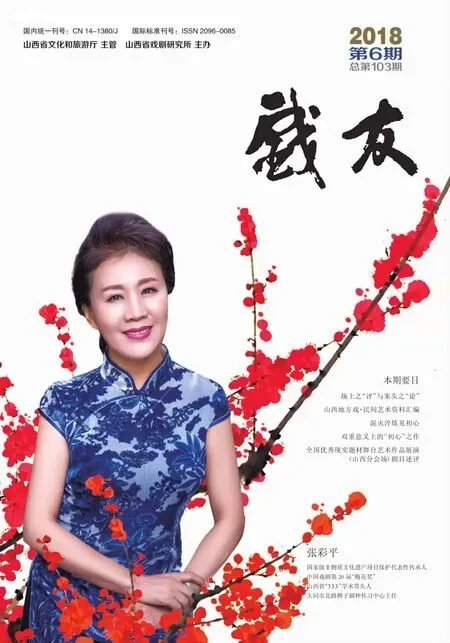

进入21 世纪,永福寺古戏台出现了不同程度的险情。单檐式屋顶椽檐糟朽,瓦砾剥落,后山墙坍塌,屋面渗水漏雨等,给古建筑保护带来极大的隐患。2010 年经县文物局向省级文物管理部门申请,并详细勘察、规划、设计,由交城县义望铁合金厂出资近100 万元完成了永福寺古戏台的揭顶维修、隔扇掖门、耳壁题额等8 项复原加固及彩绘工程。2016 年永福寺又列入山水交城文化旅游重点景区。永福寺古戏台又焕发出了勃勃生机。