坚守本心,生命如歌

——董怀玉访谈录

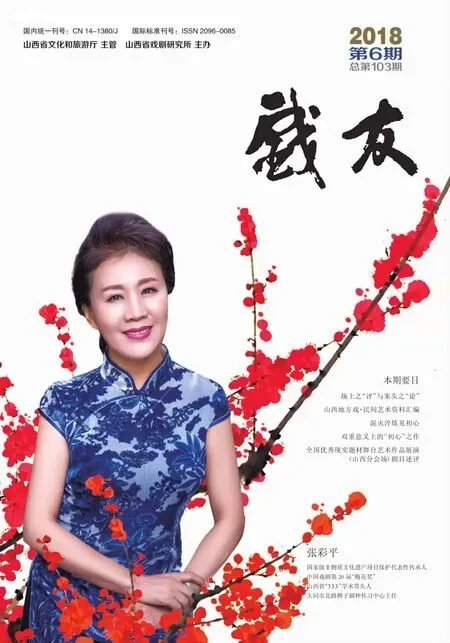

张 芬

我与董怀玉老师相识在1995 年的一个夏天,因为拍摄电视剧在一起相处了几个月,尽管后来一直再没有机会合作,但他豁达睿智的品格和宅心仁厚的长者风范给我留下了很深的印象。十多年来,先后看过董老师主演的话剧《立秋》和《生命如歌》,每一次都觉得耳目一新,每一次都有一种感动。总想找董老师聊聊他的戏,因为我有不少疑惑,70 多岁的人为什么还是马不停蹄、乐此不疲地奔波,为什么放弃名利丰厚的电视剧创作,反而在许多人不看好的话剧创作上一发而不可收拾。今年7 月的一天,得知董老师“高雅艺术进校园”全国巡演告一段落,回到了太原,终于在山西省话剧院的会客室完成了我酝酿已久的、漫谈式的采访。

(以下访谈中笔者简称“张”,董怀玉老师简称“董”)

宽敞的会客室,我一落座董老师便快人快语:我演的两部话剧你都看过了?

张:很认真的看过,所以今天想和您聊一聊。

董:那就从《立秋》开始吧。

张:为什么要从《立秋》开始?

董:因为没有《立秋》,就没有今天的董怀玉。

张:也未必,记得您在好多影视剧中饰演过主要角色,比如《天网》《百团大战》《汉刘邦》《孙子》等等。您还独立执导了《风流唐伯虎》《响水河的故事》《姐妹情》《普通开拓者》等电视连续剧,您合作编导的720 集电视教学片《汉字宫》还获得过美国好莱坞首届国际电影电视节“最佳电视系列片创意奖”。您可以说是编、导、演样样精通,当时能够在影视圈占有一席地位,那是多少人梦寐以求的,您却轻轻松松就放弃了。

董:都挤破脑袋往影视圈里钻,那谁来演话剧。从排演《立秋》以后,我基本上就脱离影视圈了。

张:但是话剧既没有市场,又没有多少收入,您为什么非要回到话剧舞台?

董:话剧是我的事业,它是我心目中的殿堂。在突飞猛进的高科技时代,话剧也和戏曲一样,遇到了前所未有的危机。在咱们山西,其实话剧还不及戏曲的光景好过。

张:既然那么难,您为什么非要迎难而上?

董老师招牌式的笑容,爽朗又充满了善意:这是正式采访吗?

张:就算是吧。

董:好,那我就言无不尽。

我赶紧给老师把茶杯倒满水,掏出了笔和纸开始认真聆听。

董:其实当时我也没有那么高的思想境界,也没想要拯救话剧呀,要奉献终身什么的,只是潜意识里有一种本能。我在影视圈确实是打拼了很多年,虽然取得了那么一点点成绩,但总觉得那些都不是我想要的,所以我一直在等。

张:等什么?

董:等话剧的机会,等我的机会。我热爱话剧艺术,因为从事其他职业,只能经历自己的人生。而话剧演员通过饰演的N 个角色,可以演绎N 个人物形象的人生百味。而且话剧最大的魅力是当众表演,面对面给观众塑造鲜活的舞台形象,这是一个演员的最高境界,这是具有生命价值和生命意义的职业!但没想到的是,这一等就是20 多年。

张:我记得您曾经主演过好多部话剧。

董:是的,演过不少话剧,但几乎都是昙花一现,我不甘心就这样退出舞台。但是时间很无情,它不让我再等了,我不得已将写好的退休报告交给了院部。当时我很失落、很失望,觉得这辈子就永远离开舞台了。就在这时贾茂盛院长把《立秋》的剧本给了我,让我看看。

张:那是哪年?

董:2003 年底。当时省话剧院要创作一部反映晋商题材的剧目,剧本又是咱们省著名编剧姚宝瑄创作的,我猜想这应该是个好剧本。果不其然,剧中展现的诚信为本、不畏艰难、自强不息的晋商精神深深打动了我;山西丰德票号马洪瀚家族,面对新兴银行的冲击,深陷困境,为保住信誉,恪守祖训不惜血本、散尽家财,从内外交困、危机四伏到彻底没落的故事深深感染了我;尤其是男主角马洪瀚这个人物,丰满、立体,是一个集正气、骨气、霸气于一身的,战败的晋商末路英雄。他让我心潮澎湃,热血沸腾。突然有一种从未有过的创作冲动和激情,我认定属于我的机会终于来了。

张:您终于等到了这一天。

董:是的,我觉得在我退休之际,突然遇到了这么个机会,也许是上天对我的眷顾。我不会钻营获得机会,但机会一旦来临,我就要紧紧抓住,并且做到极致。

张:是什么样的际遇让您如愿以偿的?

董:当时,贾院长为了把《立秋》打造成精品剧目,几进北京,终于把国家话剧院著名话剧艺术家陈颙请来担纲导演。陈导是第一次给省话排戏,对演员不太熟悉,在北京就对贾院长提出要求,在她没有见到演员之前,不许分配任何角色,她要试戏以后“竞争上岗”。所以,我们所有的演员都是站在同一起跑线上,都是公平竞争。陈导非常认真,她让我们一个一个地说台词、演片段,不管资历高低,不论年龄大小,一视同仁。

张:当时有压力吗?

董:有啊。那时我已经58 岁了,颜值又不高,一点把握都没有。其他演员都卯足了劲,都在精心准备。那几天,我是寝食难安啊。

张:退一步海空天空,您非要知难而上。

董:是的,因为我已经喜欢上了“马洪翰”,欲罢不能。其实大家觉得我每天乐呵呵的,嘴里常常哼个小曲,变着花样地玩,就是个“老顽童”。但至今我不会打麻将,也不会跳广场舞,我有个最大的爱好,就是收藏古钱币。

张:想不到您喜欢的是“孔方兄”啊!

董:是的,从上世纪80 年代后期,我迷上了古钱币的收藏。除了在古玩市场寻宝捡漏,我还利用下去拍电视的机会走村串户,在老乡家里“见钱眼开”“谈钱论价”。

张:收到过假货吗?

董:一开始也是摸着石头过河,难免“失手”。要想练就“火眼金睛”必须学习。收藏古钱币,必然要涉及中国金融发展史,而中国乃至世界银行的鼻祖就是山西票号。随着收藏品的日积月累,我对晋商票号文化逐渐有了清晰的认识、认知。但怎么也没想到,这些兴趣爱好竟然和我的演艺事业连在了一起。

张:机会永远都是给有准备的人。

董:我赞成这句话。《立秋》反映的是晋商文化,而我对晋商已经是情有独钟。在熟读剧本后,我想到了以巧制胜。

张:把孙子兵法也用上了。

董:我在认真阅读剧本后,连夜写下一份七千余字的“请战书”。从山西票号发展的兴起、鼎盛、衰亡三个阶段,到票号的体制、号规、制度等来分析剧情脉络和人物形象,进行毛遂自荐。陈导看完我的“请战书”后十分感动,她没想到我对人物的理解和感悟这么深刻。她对全体演员说:“我当了45 年的导演,第一次遇到这么认真的演员,他的精神令我感动……”当然,有好马还要有伯乐,我感激陈颙导演最终选定了我。

张:很兴奋吧。

董:当你真正得到这个角色后,才觉得不是那么轻松。面对著名的国家级大导演,我觉得自己就像是个小学生,每天超负荷地学习、排练、再学习。因为我不能失败,否则,不仅对不起陈导,更对不起宣传部、文化厅、话剧院所有领导和老师前辈们的厚望。

张:有那么严重吗?

董:当时话剧院作为山西省文化体制改革试点单位,以创作话剧《立秋》为突破口,用精品生产带动体制改革和机制创新,所以《立秋》只能成功。可以说《立秋》艰辛的创作生产过程,就是省话剧院机制创新的破冰之旅。所以,我必须竭尽全力。记得从宣布角色到进入实战排练,只有4 天的准备时间。我已经熟记台词,从来没有看着剧本排戏。48 天排练结束,我得到了大家的一致赞许。

张:您终究是不负众望,一举成名。

董:我也没想到《立秋》取得了如此强烈的轰动效应,专家和观众给予了很高的评价,《立秋》也囊括了中国话剧界所有重大奖项,被誉为是“新世纪中国话剧的里程碑”。

张:《立秋》为山西争了光,成为了山西文化的一个品牌,省话也因此走出了困境,而您也是收获颇丰。获得文化部“文华大奖”、上海白玉兰戏剧奖、中国话剧金狮奖等诸多国家级奖项。

董:这些荣誉不应该属于我一个人,是大家集体付出、共同努力的结果。是好剧本、好导演才有了今天的马洪翰,是好团队、好后盾才有了久演不衰的《立秋》。

张:所以您才说,没有《立秋》,就没有今天的董怀玉。

董:是《立秋》让我焕发了第二次青春。本来想《立秋》调演结束,我也该告老还乡,安度晚年了。没想到从2004 年4 月27 日首演至今,我与《立秋》一起度过了整整14 年,演出共计768 场,创下近年来中国话剧演出的奇迹。

张:据说,北京人艺创作的话剧《雷雨》,从1935 年至今演出了600 场,《茶馆》从1958 年首演至今,演出了700 场,而且是由几代艺术家接力棒式完成的。《立秋》到目前为止已演出接近800 场,历经14 年,主要角色全部是原班人马,这在话剧界确实是个奇迹。

董:我们《立秋》的几个主要演员,基本上都已退休,但只要剧院有演出任务,我们就竭力克服所有的困难,一场演出都没有耽误过。

张:是什么样神奇的力量能够让您风雨无阻地坚持14 年的演出。您已经退休了,完全可以颐养天年。

董:其实我没有你们想像的那样,有多么崇高的境界,多么伟大的理想。我就是一个普普通通的演员,只是做了一个演员应该做的事情。舞台演出确实很累很辛苦,但只要观众需要,我就不能离开阵地。14 年,我生命中七分之一的时间给了它,这也是可遇不可求的机遇。当年陈导选中了我,我就有责任把这部戏传承下去。《立秋》是用话剧人的心血甚至生命换来的,75 岁的陈颙导演在《立秋》座谈会上辞世,让我们所有的人都很悲痛、惋惜,我们坚守《立秋》就是对陈导最好的怀念。

张:我们都很怀念她老人家。

董:这14 年来,我一直怀揣着一颗感恩的心,丝毫不敢懈怠。14 年来,每年的4 月18 日,不管我身在何处,都要祭奠陈导。每年都要写一首小诗,以寄哀思。

董老师打开微信:这是我今年写的,在网上和微信朋友圈都能看到。

我接过手机,细细品读。全诗共有一千余字,字里行间充满了对陈导的追忆和思念,情景交融、情深意切。节选了其中的几句,以飨读者:

岁月如梭,时光荏苒,

转眼又是四月十八日。

十四个春夏秋冬,十四个酷暑严寒,

却湮灭不了我对您的那份思念。

……

永生难忘,十四年前的因戏结缘,

刻骨铭心,四十八天的《立秋》排练。

……

您没顾上和亲人说上一句离别的话,也没看到《立秋》艺术的盛况空前。

您的生命戛然而止,定格在那一瞬间。……

四月十八日,成了山西话剧人的咏叹,

四月十八日,也成了我艺术人生中的痛点。

……

感恩,您的知遇之恩,

感恩,您的大师风范!

……

不知陈导想到没有,14 年了,《立秋》还在诉说着晋商的荣辱,足迹踏遍祖国大江南北,跨越海峡两岸,走遍全国32 个省、市、自治区的124个城市。14 年了,《立秋》人还在日夜思念着陈颙。已是70 多岁的“马洪瀚”老人,用自己独特的方式怀念着他心中的艺术大师,并写下了情真意切的十四首悼念诗词。相信陈导能感应到!

董老师打断我的思绪:这些诗也是我对陈导的一个念想。

我把手机还给老师:《立秋》之后,您可以说是功成名就。一级演员,山西省文化界的高级专家,山东鲁东大学兼职教授,山西戏剧职业学院专业带头人,山西大学音乐学院客座教授,中国戏剧艺术家协会会员,中国电视艺术家协会会员等等。您完全可以“完美收官”,为什么又来个《生命如歌》?说实话,大家真担心您难以超越“马洪瀚”。

董:《生命如歌》也是让我感动的一个好剧本。在接到任务后,我就想必须突破《立秋》,必须在表演上区别于“马洪翰”。所以我除了不厌其烦地练习台词,推敲调度,精炼动作,我还研究近代史、恶补戍边史、体验兵团生活、写剧本体会。我扮演过诸多不同年龄和身份的人物,为了让每一个角色都能有独特的性格特征,我专门请同事作为特别观众,在排练时时刻提醒我,表演中是不是有上一个人物的影子,如果有就马上改正。我这个70 岁的老头,要演好90 多岁的老头也真是不容易啊。

张:您又一次成功地诠释了“陈旭刚”,《生命如歌》同样得到了观众和专家的一致好评,可以说是主旋律话剧作品的典范。

董:是的,不同于《立秋》,《生命如歌》是小故事大主题,小人物大情怀。虽然是主旋律作品,但不是干巴巴的说教,话说出来能直透人心。比如,陈旭刚说:“我是越老越想家,越老越想喝我娘熬的小米粥,越想回我的太行山。”这是人性,但话锋一转他又说:“我死也要埋在这,我不回去了。”死守是老兵的一种情怀,这是党性,让人感动敬佩。尤其是现在的观众特别喜欢。所以主旋律的作品,要看用什么形式来展现,选好形式,观众同样会喜欢。主要是你一定要“说人话,人说话”,就能打动人心。

张:您扮演的陈旭刚惟妙惟肖,把一个90 多岁老人的形态、神态刻画的入木三分,给观众留下了深刻的印象。

董:我在省建一公司宣传队上班时曾经扮演过评剧《收租院》里70 多岁的瞎爷爷。那时我刚20 来岁,是初生牛犊不怕虎,什么角色都敢演。对艺术充满了好奇,戏曲、舞蹈、吹拉弹唱样样都想学会。

张:怪不得您演谁像谁,原来是有“奶奶功”啊。

董:成功看似偶然,其实也是必然。除了你对艺术专业知识的积累,还要源于你对生活的体味和积淀。梁启超先生说得好:“凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值”。30 年的收藏爱好,不仅给我的生活增添了无穷的乐趣,也给我的演艺事业充了“电”。我虽然已步入老年,但还是童心未泯,对生活充满了好奇。

张:我知道您不仅爱好广泛,而且多才多艺,没想过要中途改行什么的?

董:古话说“艺多不养人”,也都仅仅是爱好,心里的初衷还是话剧,不能见异思迁,认准的路就要走下去。

张:我在“陈旭刚”身上似乎看到了您的影子,坚守、执着、永不放弃。您也称得上“生命如歌”啊。

董:我在努力向“陈旭刚”学习。

张:现在好多话剧演员都去演影视剧了,这对话剧艺术的传承和发展是一个挑战。

董:我们舞台剧演员的付出和所得是不成正比的。但我坚信,话剧作为一种独特的艺术门类,不仅不会消亡,而且还会传承发展。要做好话剧演员就要耐得住清贫,经得住诱惑,还要守得住寂寞。坚守信念,才能坚守住舞台。

张:实话说,您放弃影视创作后悔过吗?

董:不是唱高调,我还真没有后悔过。我在排《立秋》的时候,就拒绝了电视剧《神雕侠侣》的邀请。后来,还有好多剧组约我去,甚至好多广告商都来叫我,我都推掉了。

张:损失挺大的,不可以兼顾吗?

董:没有时间,也没有精力,你以为我是神仙啊。《立秋》从2004 年开始演出至今没有停下,2010 年至2016 年又参加了全国“高雅艺术进校园”活动,先后走进全国101 所高校,受到广大学子的喜爱和赞誉。从去年开始,《生命如歌》也开始了进校园演出活动,已经演出了174 场。看到那些年轻的大学生,不仅喜欢咱们的话剧,而且还排演了《立秋》。我就想,不仅要培养话剧观众,更紧迫的是要培养年轻的话剧演员。

张:确实是应该培养接班人了。省话一定有不少能耐得住清贫与寂寞的优秀年轻演员吧?

董:有,而且他们都是各个艺术院校毕业的,理论很棒,就是还欠缺生活的积累。所以,要排演适合他们的作品,让他们多锻炼、多实践。国家艺术基金曾资助话剧《立秋》青年表演人才培养项目,并排演了青春版。后来又摄制成胶片电影,作为我省文化产业和山西省话剧院的一个品牌永久保留下去。我就是希望《立秋》《生命如歌》能够传承下去,更主要的是发扬它的精神,总结它的成功之道。一个剧院必须有一帮人把戏剧视为生命,视为终身奋斗的目标,你的剧院才能有活力,才能有经典。市场是无情的也是有情的,关键在于能否真正打动观众,走进他们的心里。

我还想趁现在自己有点精力,再创作一部话剧,反映晋商的会馆文化。我就想省话若能像省歌舞剧院当年的“黄河三部曲”那样,再推出一部话剧精品就更完美了。于是我就和禹宝东一起写了话剧《山右会馆》,目前已改至第六稿,最近刚申报了国家扶持基金。我就是拼了老命也想把这件事做好。

张:您要自编自导自演吗?

董:我暂时只是编剧,如果需要我可以导,如果需要我还可以演。“天地生人,有一人应有一人之业;人生在世,生一日当尽一日之勤”。这是《立秋》贯穿全剧的祖训,它曾震撼无数人的心灵,也成了我的座右铭。我已经72 岁了,剩余的时间不多了,现在更感觉到时间是那么的宝贵,恨不得一天掰成两天用。所以,我要身体力行,要为传播话剧知识,培养话剧观众,繁荣话剧事业尽我微薄之力。

张:听说您曾经两次受到过国家领导人的接见,是不是感到非常荣幸。

董:是的,可以说是受宠若惊。2007 年4 月18 日因演出《立秋》,受到国家领导人的接见。2016 年《生命如歌》进京参加第六届全国少数民族文艺汇演,我作为剧组唯一代表受到习总书记及其他党和国家领导人的接见,并与他们合影留念。这对我来说真是至高无上的荣誉啊!

张:我们为您感到骄傲。我常在想,国家培养了那么多好演员,他们一旦获得大奖,评上职称,当了领导,甚至享受着国务院特殊津贴,观众再难看到他们的演出。而您却几十年如一日坚守在舞台上,更可贵的是在荣誉面前没有迷失,没有停止,还要继续。

董:人啊,往往在荣誉面前把持不住,我也在时刻提醒自己,不能骄傲。有好多观众不记得我的真名,叫我“马老板”或者“马洪瀚”,我就把网名改成“老马识途”,就是告诫自己,不管有多高的荣誉,一定要知道回家的路,我们永远走在踏踏实实的地面上。

张:您才是真正的“德艺双馨”艺术家,是我们永远学习的榜样。

董:人无完人,我也有缺点。我还在努力地学习,不断完善自己。

张:我们看到您的都是鲜花和掌声,您有过挫折、困苦或者委屈吗?

董:我从艺快40 年了,没有一个人的道路是一帆风顺的,既然从事了这个职业,就要体味其中的酸甜苦辣。我是乐观主义者,所以会“苦中作乐”。自带阳光走天下,生命如歌音绕梁!