苏州市新型农业经营主体发展现状及其特征分析

——基于320个调查样本

王志斌,程培堽,殷志扬

(苏州农业职业技术学院,江苏苏州 215008)

改革开放后,我国的农业经营主体已由改革初期相对同质性的家庭经营农户占主导的格局向现阶段多类型经营主体并存的格局转变[1]。新型农业经营主体日益成为我国农村的重要市场参与主体,其概念可以定义为通过土地流转形成的、直接从事第一产业生产经营活动的农业经济组织,主要包括专业大户、家庭农场、农民合作社和农业企业等[2]。苏州市农村改革步伐一直走在全国前列,在改革开放之初,苏州市农村乡镇企业异军突起,推进了苏州市农村的工业化和城镇化,也使得大部分农民转变为兼业农民。到了20世纪90年代,随着农民非农收入的增加,有的农户放弃自己耕种,将土地流转到大户手中,形成了一批种田专业大户。

进入21世纪后,苏州市农村大力发展新型股份合作经济,于2002年出台了《关于发展农村专业合作经济组织的意见》(苏办发[2002]74号),2004年在江苏省率先设立了农民专业合作组织财政专项扶持资金,并在2005年3月12日,苏州市吴中区工商局向西山衙甪里村38位农民共同发起设立的茶叶股份合作社颁发了江苏省第1张农民专业合作社营业执照[3]。从此苏州市农民专业合作社的发展走上了快车道,至2015年底苏州市注册登记的农民专业合作社总数已达3 831家,出资总额为149.2亿元[4]。苏州市家庭农场的发展是从2013年中央一号文件出台之后开始的,至2015年末,共有家庭农场317户,注册资金总额2.08亿元[4-5]。

可见,苏州市新型农业经营主体的发展规模已经形成,苏州市在新型农业经营主体培育上已经取得了明显成效[6]。从微观角度考虑,目前苏州市新型农业经营主体的发展现状又如何呢?本研究以来自苏州吴江、常熟和张家港地区的320家新型农业经营主体为研究样本,分析其经营者基本特征、要素供给(土地、资金、劳动力)和经营管理(销售渠道、品牌与质量认证、固定资产投资、农业保险)等方面的发展现状,以期发现苏州市新型农业经营主体发展过程中存在的问题,为政策的制定提供实证依据。

1 调查样本与问卷设计

1.1 样本选择

苏州市最早的农民专业合作组织产生于家庭联产承包推行之初,当时主要从事技术交流和推广活动[4],之后逐渐演化为专业合作组织。经过30多年的发展,苏州市新型农业经营主体类型涵盖了专业大户、家庭农场、农民专业合作社和农业企业。限于农业企业调查难度比较大,本研究以专业大户、家庭农场和农民专业合作社为调查对象,于2016年7—8月到苏州市下辖的吴江区、常熟市和张家港市进行实地发放问卷和访谈调研。具体流程为先与当地农办负责人联系,进行预调查访谈,主要目的是摸清该地区3类新型农业经营主体的总体发展情况,排除一个经营主体挂多块牌子的情况,以及一部分“名不副实”的专业合作社。然后根据各地区具体的发展规模确定调查样本量,共发放问卷402份,其中专业大户150份(吴江区50份、常熟市50份、张家港市50份),家庭农场112份(吴江区42份、常熟市50份、张家港市20份),农民专业合作社140份(吴江区50份、常熟市50份、张家港市40份),共回收问卷320份,其中专业大户107份,家庭农场91份,农民专业合作社122份。

1.2 问卷设计

调查问卷按类型分别设计,总体分为3个部分,分别是经营者基本特征、要素供给情况和经营管理情况。经营者基本特征主要包括性别(“1”代表男性,“2”代表女性)、年龄(“1”代表20~29岁,“2”代表30~39岁,“3”代表40~49岁,“4”代表50~59岁,“5”代表60岁及以上)、培训经历(“1”代表是,“2”代表否)、非农工作经历(“1”代表是,“2”代表否),具体非农工作经历包括务工经历、个体工商经历、创办企业的经历、担任干部的经历(包括在政府相关公务或事业单位就职或担任村干部)、军队服役经历和其他,选择就以“1”表示,未选择就以“0”表示。要素供给情况主要包括土地面积(总面积、租赁的面积)、资金来源渠道(自有资金、银行或信用社贷款、个人或单位借款、政府补贴或扶持资金、工商企业投资和其他)和雇工情况(是否雇工、长期还是短期、长期工人数和月工资、短期工人数、短期工雇佣天数和总费用)。经营管理情况包括销售渠道、品牌与质量认证、固定资产投资和农业保险。

2 苏州市新型农业经营主体经营者基本特征分析

任何一个经济组织,管理者及其管理技能对经济组织的经营效率和效益起着决定性作用。通过对专业大户的户主、农民专业合作社的理事长和家庭农场总经理(农场主)个体情况的调查,可以发现现阶段新型农业经营主体经营者的基本特征及其差异。

2.1 基本特征的描述性分析

2.1.1 性别和年龄分析 在性别方面,总体而言,78.4%的经营者为男性,女性经营者占比只有21.6%,男性经营者数量要远多于女性经营者数量。就不同类型经营主体来说,农民专业合作社经营者中女性占比最高,为34.4%,而专业大户、家庭农场女性经营者占比分别只有13.1%、14.3%。

在年龄方面,总体而言,20~29岁经营者占总数的8.4%,30~39岁经营者占总数的18.5%,40~49岁经营者占总数的35.6%,50~59岁经营者占总数的32.3%,60岁及以上经营者占总数的5.3%。可以看出,经营者年龄集中在40~59岁之间,人数占比接近70%。就不同类型经营主体而言,农民专业合作社40岁以下经营者占比最高,达到36.9%,而专业大户、家庭农场40岁以下经营者占比分别只有26.2%、14.3%,这说明农民专业合作社经营者相对年轻一些,专业大户和家庭农场经营者老龄化现象明显。

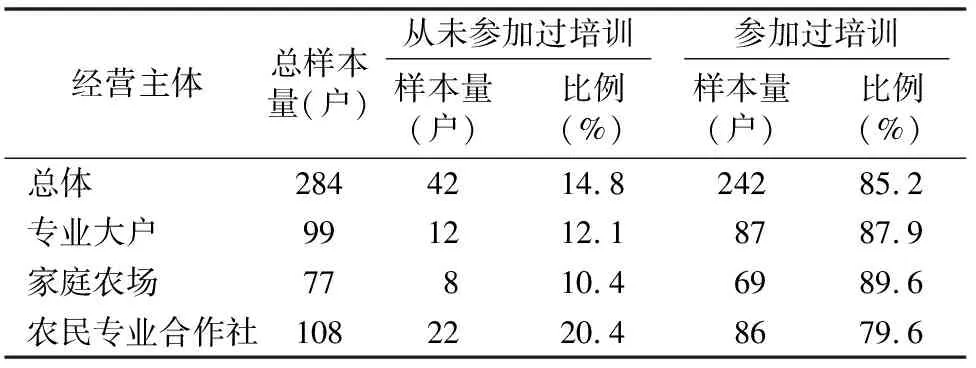

2.1.2 培训经历分析 本研究将培训内容分成5类,分别是“‘三农’政策理论”“现代农业发展的理念、思路和模式”“农业信息化的应用”“农产品市场动态和营销策略”和“农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式”。就培训参加率(表1)而言,85.2%的经营者参加过培训,只有14.8%的经营者从未参加过培训。对于不同类型经营主体而言,农民专业合作社经营者参加培训的比例低于专业大户和家庭农场,但相差不是很大。

就不同培训内容而言,71.1%的经营者参加过“三农”政策理论培训,比例最高;70.4%的经营者参加过农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式培训;59.5%的经营者参加过现代农业发展理论思路和模式培训;55.3%的经营者参加过农业信息化的应用培训;52.1%的经营者参加过农产品市场动态和营销策略培训。可以看出,经营者偏向于参加有关政策理论和创新技术方面的培训,这可能与经营者比较关注农业类补贴政策和改进农业生产技术的实际需要有关。就不同类型经营主体来说,专业大户和家庭农场经营者更偏向于参加农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式培训,而农民专业合作社经营者更偏向于参加“三农”政策理论培训。

表1 被调查者参加培训的人数与比例

注:数据根据样本调查结果整理得到(下同),有36个样本缺乏该部分数据,所以此处总体样本量为284个。

就经营者对培训重要性的感知而言,89.9%的经营者认为“三农”政策理论培训是非常重要的;87.7%的经营者认为现代农业发展理论思路和模式培训是非常重要的;81.2%的经营者认为农业信息化的应用培训是非常重要的;85.6%的经营者认为农产品市场动态和营销策略培训是非常重要的;94.2% 的经营者认为农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式培训是非常重要的。这也印证了经营者偏向于参加“三农”政策理论培训和农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式培训,可能这些培训有利于经营主体享受政策红利和改进农业生产技术、模式。对于不同类型经营主体而言,农民专业合作社经营者对现代农业发展理论思路和模式、农业信息化的应用和农产品市场动态和营销策略培训更加青睐。

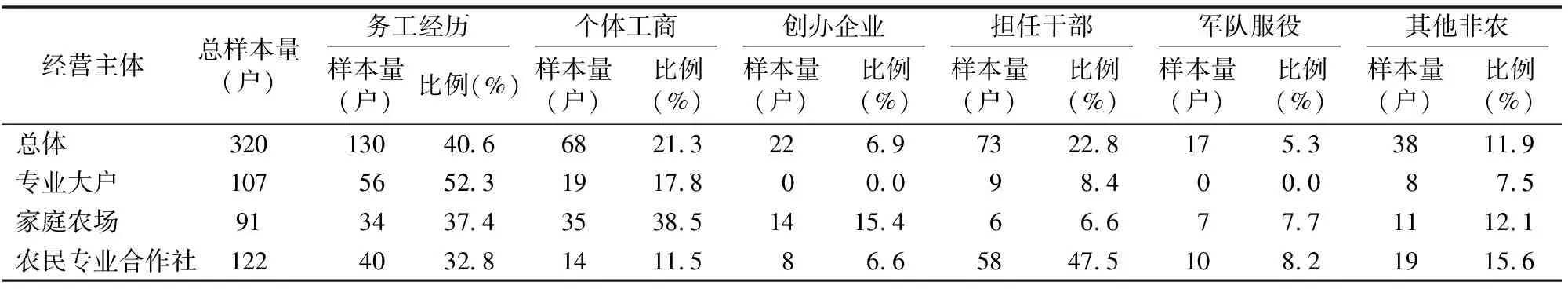

2.1.3 非农工作经历分析 非农工作经历是指经营者曾经有过的诸如务工、个体工商经营、创办企业、担任干部(包括在政府相关公务或事业单位就职或担任村级干部)、军队服役的经历等。调查结果显示,72.5%的经营者有过非农工作经历,农民专业合作社经营者有非农工作经历的比例最高,达76.2%。

就不同非农工作经历而言,总体上有务工经历的人数所占比例最高,为40.6%;其次是有担任干部经历的人,比例为22.8%;再次是有个体工商经历的人,比例为21.3%(表2)。

就不同类型经营主体而言,农民专业合作社经营者中76.2%的人有过非农工作经历,比例最高,这一比例在专业大户和家庭农场中分别是71.0%和68.1%。由表2可知,专业大户经营者最多的非农工作经历是务工经历,占比为 52.3%;家庭农场经营者最多的非农工作经历是个体工商经历,占比为38.5%;农民专业合作社经营者最多的非农工作经历是担任干部的经历,占比为47.5%,这与黄祖辉等的调查结果[1]相同,原因可能与当前我国农民专业合作社政府主导的组建方式有关。

2.2 不同类型主体经营者的特征差异

通过前文分析,可以发现不同类型经营主体之间在性别、年龄、培训经历、非农工作经历方面存在一定的差异,为了进一步验证这种差异的存在性,本研究采用单因素方差分析的方法对不同类型经营主体经营者的特征进行均值比较分析,结果见表3、表4。

表3是不同类型经营主体特征变量单因素方差分析结果,置信水平为95%。可以看出,性别、年龄、务工经历、个体工商经历、创办企业经历、担任干部经历、军队服役经历在3类不同类型经营主体之间差异显著。同时,方差齐性检验结果显示,不同类型经营主体的基本特征都不具有方差齐性,针对这一情况,本研究采用Tamhane’s T2后续检验方法,对专业大户、家庭农场和农民专业合作社3类经营主体经营者的特征变量进行两两对比检验,结果如表4所示。在95%置信水平下,专业大户与家庭农场经营者在个体工商经历、创办企业经历和军队服役经历3个方面存在显著差异;专业大户与农民专业合作社经营者在性别、年龄、务工经历、创办企业经历、担任干部经历、军队服役经历方面都存在显著差异;家庭农场与农民专业合作社经营者在年龄、个体工商经历和担任干部经历方面存在显著差异。具体而言,在性别方面,专业大户经营者中男性占比要显著高于农民专业合作社经营者;在年龄方面,专业大户和家庭农场经营者都显著高于农民专业合作社经营者;在务工经历方面,专业大户经营者显著高于农民专业合作社;在个体工商经历方面,家庭农场经营者显著多于专业大户和农民专业合作社经营者;在创办企业经历和军队服役经历方面,专业大户经营者要显著少于家庭农场和农民专业合作社经营者;在担任干部经历方面,农民专业合作社经营者要显著多于专业大户和家庭农场经营者。

表2 被调查者不同非农工作经历样本量与比例

注:由于被调查者存在多种非农工作经历,所以各列中不同非农工作经历的样本数之和应大于或者等于各类主体样本总数。

表3 不同类型经营主体经营者特征单因素方差分析

表4 3类经营主体两两比较分析

3 苏州市新型农业经营主体要素供给分析

新型农业经营主体的有序发展,离不开必要的生产要素的供给,以下从土地、资金和劳动力3个方面来分析苏州市新型农业经营主体要素供给情况。

3.1 土地要素分析

新型农业经营主体的土地除一小部分属于自己承包获得外,绝大部分土地都是由流转租赁获得的。数据显示,专业大户与家庭农场的平均土地经营面积整体差别不是很大。其中专业大户全部面积平均值为14.85 hm2,租赁面积平均值为 14.62 hm2,租赁比例为98.45%。家庭农场全部面积平均值为13.6 hm2,租赁面积平均值为13.45 hm2,租赁比例为 98.89%。农民专业合作社的土地经营规模要比前两者大很多,其全部面积的平均值为76.4 hm2,租赁面积平均值为 66.49 hm2,租赁比例为87.03%。

冯淑怡等的报告[7]显示,2013年苏州市普通小农户的户均耕地面积只有0.21 hm2,这与本研究中专业大户和家庭农场平均自有耕地面积基本相同(专业大户为 0.23 hm2/户,家庭农场为0.15 hm2/户)。冯淑怡等的报告[8]还显示,2012年江苏省专业大户的户均经营耕地面积为11.01 hm2/户,同年苏南地区专业大户户均耕地面积为 11.45 hm2/户。可见苏州市专业大户的户均经营面积要大于全省平均水平和苏南平均水平。上述数据表明,通过培育和发展各类新型经营主体,引导了农村土地经营权有序流转,推进了农业适度规模经营。

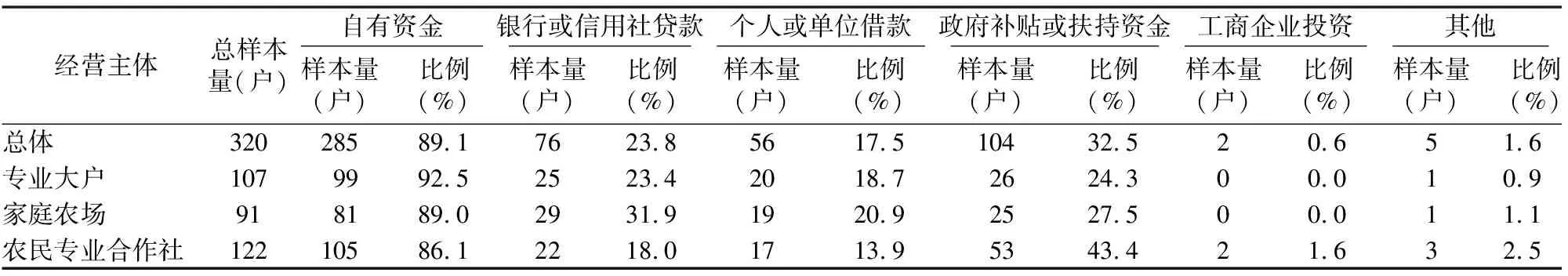

3.2 资金要素分析

新型农业经营主体的资金来源是多元化的。由表5可以看出,89.1%的经营者选择自有资金,23.8%的经营者选择银行或信用社贷款,17.5%的经营者选择个人或单位借款,32.5% 的经营者选择政府补贴或扶持资金,只有0.6%的经营者选择工商企业投资,另外有1.6%的经营者选择了其他。这说明,目前苏州市新型农业经营主体的资金来源主要还是自有资金,其次是政府补贴或扶持资金;银行或信用社贷款、个人或单位借款和工商企业投资比例不高,这也说明当前新型农业经营主体存在融资约束,融资可获性不高。

就不同类型经营主体而言,专业大户的资金绝大部分来自自有资金,其次是政府补贴或扶持资金;家庭农场的资金绝大部分也是自有资金,其次是银行或信用社贷款;农民专业合作社的资金主要也是自有资金,其次是政府补贴或扶持资金,占比达到43.4%,是3类主体中最高的,同时已经有2家合作社有工商企业投资。

表5 被调查者资金来源分析

注:由于被调查者存在多种资金来源,所以各列中不同资金来源的样本数之和应大于或者等于各类主体样本总数。

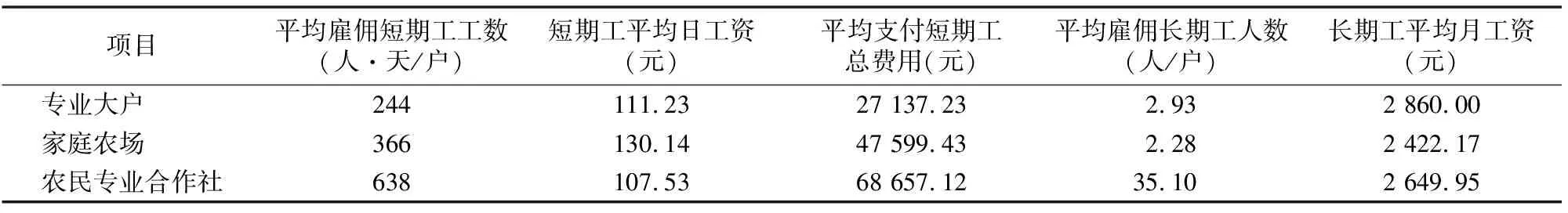

3.3 劳动力要素分析

由表6可知,在雇佣短期工方面,专业大户短期工平均日工资为111.23元,平均支付短期工总费用为27 137.23元,因此平均雇佣短期工工数为244人·天/户。家庭农场短期工平均日工资为130.14元,平均支付短期工总费用为 47 599.43元,因此平均雇佣短期工工数为366人·天/户。农民专业合作社短期工平均日工资为107.53元,平均支付短期工总费用为68 657.12元,因此平均雇佣短期工工数为 638人·天/户。可以看出,农民专业合作社雇佣短期工的量是最大的,这也与其经营规模大有关。就雇佣长期工来说,专业大户中平均雇佣人数为2.93人,每人平均月工资为 2 860.00元;家庭农场平均雇佣人数为2.28人,每人平均月工资为2 422.17元;农民专业合作社平均雇佣人数为35.10人,每人平均月工资为2 649.95元。可以看出,农民专业合作社平均雇佣长期工人数也最多。

表6 雇工情况分析

4 苏州市新型农业经营主体经营管理分析

新型农业经营主体在销售渠道、品牌建设、固定资产投资、农业保险等方面相对传统小农户都具有很强的优势,经营管理能力和市场竞争能力更强。

4.1 销售渠道分析

新型农业经营主体具有多元化的销售渠道,主要包括下游加工企业、专业合作社(专业大户和家庭农场与合作社合作)、自有专卖店、批发市场、超市、集团客户(如单位食堂)、客商上门和其他。调查数据显示,总体而言,依照选择数量多少排列,依次是批发市场、其他、专业合作社、下游加工企业、自有专卖店、集团客户、客商上门、超市,占样本总数的比例分别为40.4%、31.0%、17.2%、12.9%、12.2%、11.6%、10.3%、6.6%。其中其他销售渠道主要是粮站和粮管所,由他们统一收购粮食,这主要是受现行粮食购销政策的影响。

就不同类型经营主体而言(排除其他渠道),专业大户主要通过批发市场、专业合作社来销售农产品,分别占 36.4%、37.4%。家庭农场主要通过批发市场、自有专卖店销售农产品,分别占41.8%、18.7%。农民专业合作社主要通过批发市场、客商上门销售农产品,分别占43.0%、27.3%。可以看出,现阶段3类新型农业经营主体选择的销售渠道中,最多的还是批发市场,这也是比较传统的销售渠道,而选择下游加工企业和超市的比例不高。

4.2 品牌建设和质量认证分析

调查数据显示,10.4%的专业大户拥有自己的品牌,但只有4.6%的专业大户拥有1种苏州市级以上的知名商标;31.5%的家庭农场拥有自己的品牌,但只有11.0%的家庭农场有1种苏州市级以上的知名商标;30.8%的农民专业合作社拥有自己的品牌,但只有12.7%的农民专业合作社拥有1种苏州市级以上的知名商标。这说明新型农业经营主体对品牌的重视度还不高。

由表7可知,在产品质量认证方面,33.8%的经营主体进行了产品质量认证,在进行产品质量认证的样本中,有 67.6%的经营主体进行了无公害产品认证,50.9%的经营主体进行了绿色产品认证,13.0%的经营主体进行了有机产品认证。就不同类型经营主体而言,农民专业合作社进行产品质量认证的比例最高,达到48.4%,专业大户、家庭农场进行产品质量认证的比例不高,分别为25.2%、24.2%。在进行产品质量认证的样本中,专业大户主要进行无公害产品认证,占比为77.8%;家庭农场主要进行绿色产品认证,占比为63.6%;农民专业合作社也主要进行无公害产品认证,占比为 67.8%。这说明,农民专业合作社进行产品质量认证的意愿更强,也更重视产品质量认证所能带来的价值提升和无形资产效益。

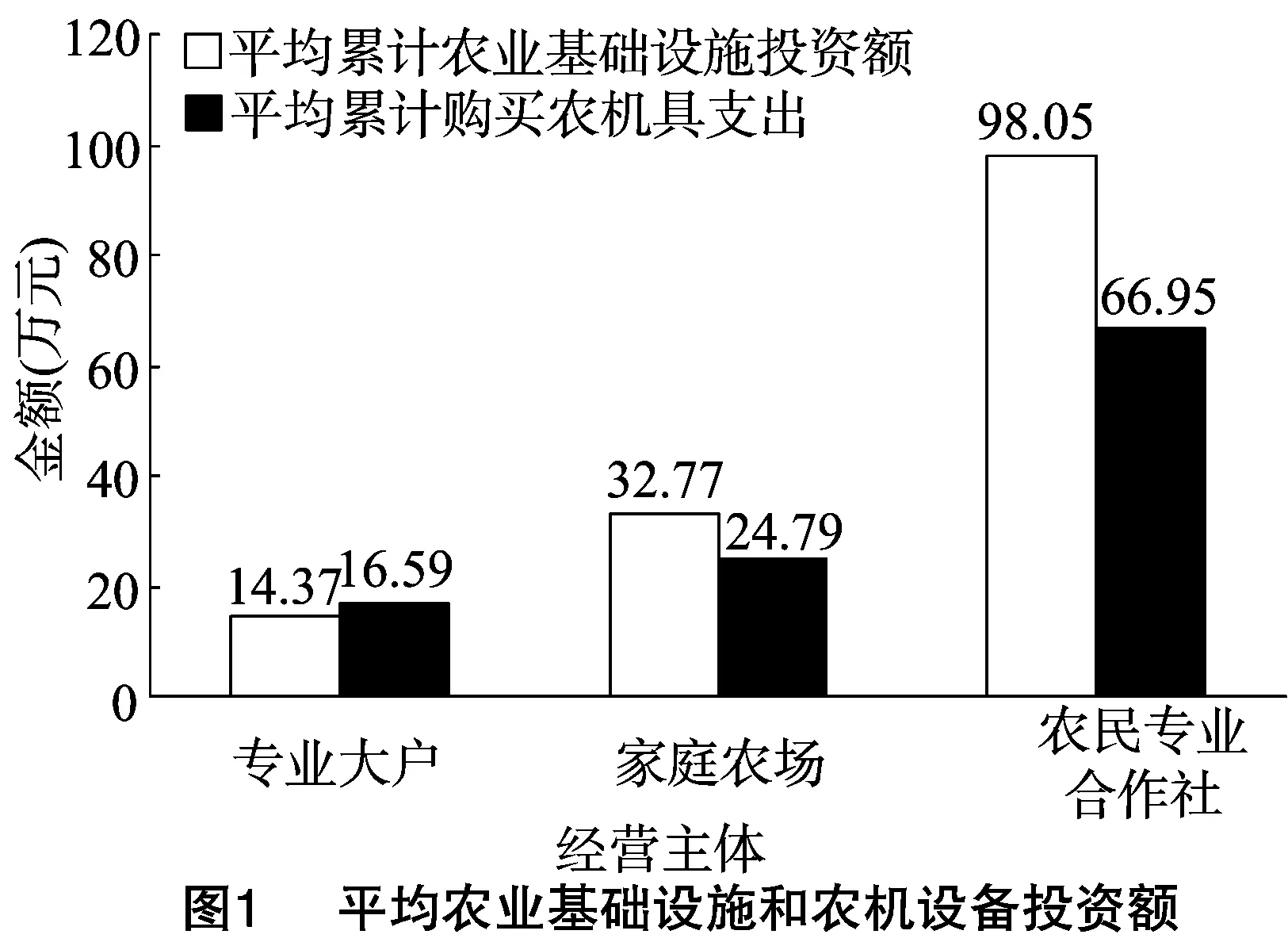

4.3 固定资产投资分析

新型农业经营主体在生产经营过程中,农田水利设施、农产品流通重点设施、农业教育、科研、技术推广等基础服务设施大部分可能是由政府或村集体进行投资建设的,但就个体而言,也会进行部分投资,尤其在农机设备购置方面,除了政府补贴一部分外,自己也须要投入一部分资金。图1调查数据显示,专业大户中35.5%的主体进行了农业基础设施投资,平均累计投资额为14.37万元;70.1%的主体购买了农机具,平均累计购买农机具支出为16.59万元。家庭农场中46.2%的主体进行了农业基础设施投资,平均累计投资额为32.77万元;72.5%的主体购买了农机具,平均累计购买农机具支出为24.79万元。农民专业合作社中50.0%的主体进行了农业基础设施投资,平均累计投资额为98.05万元;60.7% 的主体购买了农机具,平均累计购买农机具支出为66.95万元。可见,无论是平均累计农业基础设施投资额还是平均累计购买农机具支出,农民专业合作社是金额最大的,其次是家庭农场,再次是专业大户。这说明农民专业合作社在基础设施投资和农机具采购方面具有比较强的意愿,也愿意投入较多的资金,这也可能与农民专业合作社的规模效应有关。

表7 被调查者产品质量认证情况分析

注:由于被调查者存在多种产品质量认证,所以各列中不同产品质量认证的样本数之和应大于或者等于各类主体进行产品质量认证的样本数;各类主体不同产品质量认证的百分比为该类产品质量认证样本数与对应进行产品质量论证样本数的比值。

4.4 农业保险分析

调查数据显示,79.2%的专业大户参加了农业保险,参加险种主要是水稻小麦类政策性保险;69.2%的家庭农场参加了农业保险,要低于专业大户,参加的险种也主要是水稻小麦类政策性保险;79.3%的农民专业合作社参加了农业保险,是三者中最高的,参加的险种除了水稻小麦类保险外,还有蔬菜大棚保险,可以看出,农民专业合作社参加农业保险的意愿最高,险种也更加多元化。

5 结论与启示

5.1 结论

根据前述分析,可以得出以下3点结论:(1)经营者特征方面。苏州市现阶段新型农业经营主体的经营者主要是男性,年龄集中在40~59岁之间,总体年龄偏大,老龄化趋势明显。绝大部分经营者都参加过相关培训,总体上倾向于参加“三农”政策理论和农业生产的新品种、新技术、新方法和新模式培训,且认为这2项培训的重要性最强,原因可能在于这2项培训更有利于经营主体获取政策扶持和技术支撑。绝大部分经营者都有非农工作经历,最普遍的非农工作经历是务工经历,不同类型经营主体经营者的非农工作经历存在一定差异,专业大户经营者有务工经历的最多,家庭农场经营者有个体工商经历的最多,农民专业合作社经营者有担任干部经历的最多。(2)要素供给方面。对于土地要素,苏州市现阶段新型农业经营主体中专业大户和家庭农场平均土地面积为15 hm2左右,而农民专业合作社的土地面积要大很多,平均为 75 hm2左右,且各类经营主体的土地主要是租赁得来的。根据笔者在吴江区齐心村粮食生产专业合作社、家和蚕业专业合作社、小龙果品专业合作社和松陵朱毛根水产合作社以及张家港市维良家庭农场和盛丰稻麦专业合作社实地调研发现,土地租赁合同期限普遍比较短,一般都只是1年,这不利于新型农业经营主体的长远稳定发展。对于资金要素,现阶段苏州市新型农业经营主体的投入资金主要是自有资金,从银行或信用社获取贷款、向个人或单位借款的能力还比较弱。农民专业合作社更倾向于获取政府补贴和扶持资金,并已有合作社引入了工商资本,说明农民专业合作社的融资渠道更加多元化。对于劳动力要素,经营主体会根据自身农业生产的实际需要雇佣短期工和长期工,短期工平均日工资已经超过100元,长期工平均月工资在2 600元左右,劳动力成本支出压力比较大。(3)经营管理方面。苏州市新型农业经营主体的销售渠道还主要是批发市场、客商上门等传统类型,自有专卖店、农超对接、专业合作社渠道还有待进一步加强建设。家庭农场和农民专业合作社大约有1/3的主体拥有自己的品牌,专业大户这一比例比较低,只有1/10,农民专业合作社进行产品质量认证比例相对较高,但总体而言苏州市新型农业经营主体拥有自有品牌的比例及品牌的知名度还不高。农民专业合作社相对专业大户和家庭农场更倾向于投资农业基础设施建设和农机设备购买。整体上,各类经营主体政策性农业保险参与率比较高,但保险产品种类比较单一。

5.2 启示

在当前经济新常态背景下,新型农业经营主体已经成为实现农业供给侧结构性改革的重要主体,是通过产业融合进而带动农民收入持续增长的“领头雁”,新型农业经营主体的发展已经成为各界关注的焦点[9]。苏州市也应该狠抓机遇,进一步培育和壮大各类新型农业经营主体。(1)要进一步加强新型职业农民的培育,定向培养年轻一代投身现代农业,鼓励大学生到农村就业和创业;(2)要不断创新土地流转方式,适当延长土地租赁合同期限;(3)要努力拓宽新型农业经营主体的融资渠道,鼓励银行创新涉农信贷产品,在保证农民利益不受侵害的前提下吸引工商资本投资农业;(4)要引导新型农业经营主体创新销售渠道,改变现有被动局面,有条件的主体应该主动与超市对接或自建专卖店;(5)要逐步提升品牌价值和产品质量认证等级,增加新型农业经营主体的无形资产价值。