“敦煌伤心史”上的民族感情和学术气度

——以陈垣、傅斯年、陈寅恪与伯希和的交往为中心

石兴泽

聊城大学

1931年,享有世界声誉的历史学家陈垣在傅斯年的积极推助下出版了《敦煌劫余录》,陈寅恪应邀为之作序。在这篇著名的序中,陈寅恪写下了那句颇有影响的话:“敦煌者,吾国学术之伤心史也。”多少年过去,“敦煌伤心史”屡屡被人提起,甚至将其刻在“敦煌藏经洞陈列馆”门外的大石头上,并且署名“陈寅恪”三字,提醒参观考察者记住那段屈辱的历史。其实,这是对陈寅恪本意的过度阐释。这原本是陈寅恪对当时学人“乡愿式”爱国感慨的概括,他本人对这种感慨并不欣赏,这很容易从上下文关系中得到明证。但陈寅恪的概括实在过于精辟,遂在误解中广泛流传。我们在此借用,钩沉史籍,对“伤心史”早期中外学者的交往做些梳理,借以管窥20世纪二三十年代史学大师们的民族感情和学术气度。

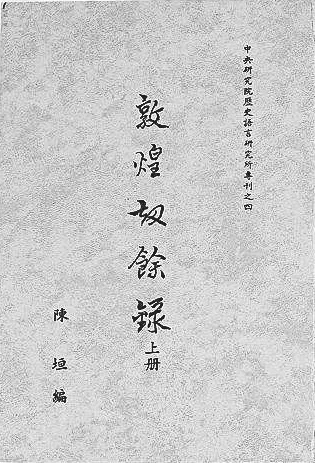

陈垣出版《敦煌劫余录》

陈垣《敦煌劫余录》的内容,如书名所示,是敦煌文献“劫掠”后剩余部分的整理编目。他略仿宋代金石学家赵明诚《金石录》前十卷本体式,对京师图书馆藏八千余轴敦煌文献进行整理,“每轴著其原号、起止、纸数、行数及其内容”,“分别部居,稽核同异”,编辑成册。从1925年着手到1931年出版,断断续续,花费了五六年的心血。整理这些文献的过程,也是他心火燃烧的过程,因为面对的只是稀世文物的“劫余”部分,而精品珍品大都被外国人“劫掠”去了。作为一个民族意识极强的爱国学人,他为之痛心和愤怒。书稿完成后,他余怒未消,遂在“序”中愤愤地追述“匈人斯坦因,法人伯希和相继至敦煌载遗书遗器而西”的事实,倾吐块垒,立此存照。有朋友劝他不要指名道姓,说大家日后还要见面,面子上过不去;也有人觉得“劫余”二字刺眼,建议换用温和的书名。陈垣坚持点名道姓,“用‘劫余’尚未足说明我们的愤慨之思,怎能更改!”愤懑之言,掷地有声,表现了一代史学家的民族感情。

《敦煌劫余录》所提到的伯希和是法国人,20世纪著名汉学家。在他的汉学成就里,“敦煌学”占据重要位置。20世纪前几十年他经常来华,与中国史学界进行广泛的学术交流。陈垣“序”中所说的“载遗书遗器而西”发生在20世纪初。当时清朝政府羸弱无能,正为内政外交搞得晕头转向,无暇顾及敦煌文物。地方官员或者不懂其价值予以漠视,或者知其价值却趁机中饱私囊,无力也无心保护这些文物。道士王圆箓多方奔走再三呼吁,终得不到响应。稀世文物得不到起码的保护。俄国人勃奥鲁切夫、匈牙利人斯坦因、法国人伯希和、日本人吉川小一郎和橘瑞超先后来到敦煌,将大批文书经卷、织绢绘画甚至塑像“劫掠”而去,这便是中国学术之“伤心史”的始源。事情发生后,国人为之惊骇且愤懑。但国事衰败,学术亦衰败,“惊骇”“愤懑”都没有改变文物的命运,眼看着稀世之宝流落异国。“劫余”部分运抵北京后,也没引起足够重视。到陈垣发现并着手整理时,敦煌研究已经成为世界汉学研究的“显学”,“劫掠者”伯希和更是名声大噪,成为享誉世界的汉学家。而中国则很少有人进行整理和研究,多年后陈寅恪为《敦煌劫余录》作序,仍感叹“吾国学者,其撰述得列于世界敦煌学著作之林者,仅三数人而已”。

伯希和具有丰富的东方学知识和深厚的古汉语造诣,精通梵文、回鹘文、藏文、西夏文、希伯来文、龟兹文、于阗文、粟特文等十多种文字,多是已经消失或濒临消失的古文字。当年他为巨量的敦煌文物深感震惊,也为那些珍贵的文物堆放在千年洞窟感到痛惜。他知道敦煌文物的价值,也知道怎样运用和发掘其价值。经看管者王道士同意,他编号、抄录、登记造册,对各种文物作了初步整理之后,也打定了将部分文物运往法国的主意。在与王道士进行了讨价还价之后,他用五百两银子的价钱取走了7000余卷写本和画卷,打包装车,运往法国。伯希和精心护送运载车辆行程数千里,一路跋山涉水,历经硝烟战火,文物毫发无损。

伯希和在敦煌藏经洞(1908年)

文物运抵法国后,伯希和登记造册,妥善地收藏在法国博物馆,供世人观赏和研究。敦煌文物“惊艳”世界,很多人前往观赏,越来越多的艺术家和学者投入研究,中国学人也开始走进这个原本属于自己的学术领域。伯希和明智大度,他提出凡参观研究者,均无偿地提供方便,中国人可以自由地观览和照相。开放的举措立竿见影,敦煌文物迅速走向世界,研究领域硕果累累。伯希和“劫掠”,是功是过?众说纷纭。

在当时乃至后来很多国人心目中,斯坦因、伯希和的行为属于“盗取”,提及此事便愤愤然,戚戚然。几十年后,著名作家余秋雨撰写《道士塔》,仍乡愿盛厚,愤慨之言溢于言表,甚至说到他写散文的“今天”,敦煌研究院的专家们还有“从外国博物馆买取敦煌文献的微缩胶卷”的“屈辱”和“叹息”。宽泛地说,斯坦因、伯希和等人的行为的确是乘虚而入、趁火“打劫”,但还须具体分析。斯坦因将“劫取”的文物据为“己有”,其行径违背国际公理,极大地伤害了中国人的感情;而伯希和始终包含着抢救和保护、整理和流布的主观意图。他将“购买”的文物运往法国是经过当时政府同意的,走的是合法程序;运往法国后,没有当作私人或者“私国”的物品和藏品,而是将其作为世界文化遗产“存放于”法国博物馆,他不仅自己整理研究,也希望和鼓励其他国家的学者进行研究。从某种意义上说,正是经过他的推助,无人问津的“废纸”重见天日,濒临散失毁坏的文物得到保护,世间罕见的文献得以在世界范围内发挥作用。伯希和坚信自己的选择无私心且有益于国际学术事业,故没有“劫掠者”和“盗窃者”的心虚胆怯,反倒为自己所做感到坦然,甚至有些自豪。在此后的日子里,他常来中国,与中国史学界如罗振玉、王国维和陈垣、陈寅恪、傅斯年、胡适等众多著名学者进行文化交流,并保持着密切的学术友谊。

中国学者,尤其是位居史学顶端、具有世界眼光的学者,也表现出宽厚的学术襟怀和精神气度。陈寅恪殊不赞成“伤心史”的感慨,视其为“聊寄愤慨之思”,这是基于世纪初中国社会现实和文物命运——“其发见之佳品,不流入于异国,即秘藏于私家”的认识。“流入于异国”固然痛惜,但留在国内、“秘藏于私家”未必就好,这是学界都清楚的事实。在将敦煌文物“劫余”部分运往北京途中,或者因保护措施不得力、装载运输不尽心而导致大量文物破碎毁坏,永久地消失于世间;或者被沿途官吏中饱私囊——千里长途,每经一关都被截留,经手者众,几乎每个经手者都要雁过拔毛。据说,当时供职甘肃或清廷学部而爱好古董者,大都藏有精品,有人因此成为大收藏家。就数量而言,敦煌“劫余”部分数倍于“外流”,而运往北京者只剩陈垣整理的八千余轴!更让学界伤感痛心的是,某大收藏家“秘藏于私家”,既不研究也不播布,日本人可以随便影印,却不给中国人看。缘此,陈寅恪殊不赞赏“伤心史”的感慨。即便是情绪激愤者如陈垣,虽然愤慨于外国人的“劫掠”,但对伯希和“劫掠”后的表现也表示欣赏。他欣赏伯希和的学术胸怀,并与其保持友好关系。他和伯希和都对摩尼教有深入研究,交流切磋,彼此互助。伯希和听说福建乌山有两通摩尼教碑文,刻有《二宗经》和《三宗经》。但他没见到实物,既无法确定存无,也不敢妄自评判,就写信求助于陈垣,请其帮助调查寻访。当时陈垣远在北京,无法前往稽核,但伯希和求助,他不推脱,不敷衍,委托助手樊守执便中帮助调查,竭尽朋友之谊。

敦煌石窟中的华严三圣(伯希和摄)

《敦煌劫余录》出版两年后,1933年1月,伯希和来华,中国史学界给予热烈欢迎。中央在北京的学术机关和学术团体、国立大学及私立大学国学发达者,如中央研究院历史语言研究所、燕京大学和辅仁大学以及中国营造学社,或者邀其参观访问,或者请其座谈讲学,“皆尽礼推诚”,就连喜欢独处、轻易不参与社交活动的陈寅恪也热情参加接待,多次陪同参观宴请。陈垣则或者设宴招待,或者参与陪同,表示了满满的热情和笃厚的情谊。他曾以辅仁大学的名义宴请,邀请陈寅恪等众多知名学者作陪——这似乎还是当时的文化事件,《晨报》发布了宴请消息,题目是“辅大欢宴伯希和”,透露了宴会气氛和学者情谊。在此期间,陈垣将《敦煌劫余录》赠送给伯希和——在现代学者中,陈垣年纪稍长,身上颇有些老知识分子品位,且对中国的“忌讳”文化做过专门研究,为人处世周全得体,现在当面把带有情绪的著作送给当事人,丝毫不觉唐突,也没想到会出现尴尬。概因民族感情深厚,胸怀大度,谴责归谴责,友谊是友谊,不因民族感情影响学术交流,也不因友谊丧失民族立场。这是学者的坦诚和气度。

赠者真诚,受者“坦然”。因为伯希和也是一个纯正且有境界的学者。他此次来华,目的之一是为他所供职的法兰西学院购买书籍。离开中国前,他将购买的书籍统统交给中国古物保管会的主持人马衡办理托运事宜,以表明他遵守中国有关规定,不带走一册善本书。其实,他若托法国使馆直接运回,像日本人那样,即使盗走违禁书刊,中国也没有办法——当时虽然已不是清朝末期,但国民党政府忙于内政外交,没有时间和心思关注外国学者购买图书的事情,也不会因为伯希和带走违禁书刊而开罪法国领事馆。但他不那样做。他知道陈垣在《敦煌劫余录》里指责了他,也清楚“劫余”二字的含义,但没有计较,也不辩解——心里有些不愉快,但没有表示不满,更没有因此影响业已建立起来的友情。他理解陈垣的民族情感,敬佩他的学问,在他心目中,“中国近代之世界学者,惟王国维及陈先生两人”。为表达对陈垣的敬重,也为促进国际汉学交流,他曾将自己所著《伯希和敦煌石窟图录》《伯希和敦煌石窟笔记》等寄赠给陈垣和王国维;为成就陈垣的研究事业,抑或包含着表示“攫取”中国史料的“歉意”,他特意将俄苏国家学院所藏《元秘史》的影印本,赠给京师图书馆。陈垣治元史,也注意到《元秘史》,伯希和所赠影印本对他来说无疑具有重要参考价值。

傅斯年撰写《论伯希和教授》

与陈垣相比,陈寅恪、傅斯年等学者更能理解伯希和选择的意义,因而对“伤心史”的感受更富有理性内容。如陈寅恪,既不赞同“伤心史”的感慨,也不太同意陈著的“劫余”二字,尽管他在序中充分肯定了著作的意义。他在其序中特意历数重要者高调评点,充分肯定陈著之价值,说“比于异国及私家之所藏,又何多让焉”、“今后斯录既出,国人获兹凭藉,宜益能取用材料以研究问题,免做敦煌学之预流。庶几内可以不负此历劫仅存之国宝,外有以襄世界之学术于将来”,均暗含着冲淡“劫余”的意思。

而陈著编撰和出版最有力的推助者傅斯年则对“伤心史”的感受包含着更丰富、更具有建设性的内容。概略地说,陈寅恪与伯希和关系“最近”,交往“最”直接,他们都精通十多种古代中亚语言,是当时世界上顶尖学者之间的沟通、交流和友谊;陈垣“最”受伯希和推崇,其与伯希和的联系是陈寅恪提供的通信地址;傅斯年“最”理解伯希和在敦煌文物问题上的姿态,也“最”看重伯希和,希望与其建立无障碍联系,这与他的学术抱负密切相关。

傅斯年在欧洲读书的时候,伯希和已经是国际汉学界名人。其时,他读书兴趣驳杂,而语言历史始终是关注的重点。他熟悉伯希和的研究情况,或许与其有过接触——虽无史料记载,但依照傅斯年的性格,这应该是情理之中的事。对伯希和,傅斯年既推崇佩服,也“忧愤深广”。他推崇伯希和在汉学研究、尤其敦煌学建设方面的卓越成就,说伯希和“将中国文史研究流布,发现已湮没之光荣,明辨将灭之文物”,为国际敦煌学发展做出了巨大贡献。

同时,傅斯年又愤愤不平。其缘由,或许包含一般学人的民族心理情结——中国文物被欧洲人“窃之掠之研究之”,大凡中国人都会心存芥蒂,但这种心理占很小比重。因为他对伯希和“攫取”敦煌文物的背景和过程有客观而理性的认识,对“存余”部分运往北京途中遭遇的愤慨远胜于伯希和的“攫取”——他说运输途中的毁坏和官员的瓜分是“浩劫”。最重要的是,作为学术志向远大和民族情感强烈的青年学者,他最愤慨的是汉学研究的“中土摇落”,是“东方学正统”不在中国。这是他“忧愤深广”的症结所在——“是可忍,孰不可忍”,傅斯年常常摇晃着他那硕大的头颅感慨叹息。他是情感型的人,每念及此就情绪躁动,寝食难安。

这种急切的心情,也表现在陈垣身上。他曾多次呼吁重视史料整理,“我们若是自己不来整理……而外人却越俎代庖来替我们整理了,那才是我们的大耻辱呢!”他希望青年学子努力,把汉学中心夺回到北京。而陈寅恪感慨于国内敦煌学有世界价值的成果稀少,希望中国学者运用新材料,加入“时代学术之新潮流”,也包含着这种用心。二陈和傅斯年的学术共识,既是他们崇高的学术情怀,也是高度自觉的民族情怀。所不同的是,二陈缺少傅斯年那般学术领袖的魄力,而转心致力于学术研究;傅斯年则大气磅礴,显示出学术领袖的风采。回国不到一年时间,他就建立了中山大学语言历史研究所,半年后又积极活动成立了中央研究院历史语言研究所,为改变“中土摇落”的学术现状、构建“东方学正统”、实现学术理想铸就了组织和人才高地。

在此基础上,傅斯年高举构建“东方学正统”的大旗,高调引进人才,组织起强大的学术研究阵容。在人员配置方面,国内延聘蔡元培、胡适、陈垣、陈寅恪、赵元任、李济、李方桂、刘半农等众多一流学者,还曾经大胆设想,请“外国人助力”——即延聘欧洲有声望的汉学家担任史语所研究员,借助他们的经验和力量振兴中国学术事业。在他看来,这对史语所亦即对“东方学正统”的建设和发展非常重要,在给蔡元培、杨杏佛的报告中强调说“此格断不可泛”。在开列的拟聘请名单中,他将伯希和排在三个“外国所员”之首——排名第二的是陈寅恪在德国留学时的老师缪勒,而已在世界汉学界崭露头角的瑞典汉学家高本汉(珂罗倔伦)却排在末位。因延聘外国所员不符合中央研究院的章程,宏大招聘计划没法实现后,傅斯年仍不甘心,改聘伯希和为外国通讯员,但按月付工资——名堂变了,延聘的事实没变。可见,伯希和在他心目中所处的位置多么尊崇。30年代伯希和两次来华,傅斯年均热情款待,时常陪伴左右,并以史语所的名义设宴款待,表现出足够的热忱。

但在当时——“吾国学术之伤心史”的初始阶段,并不是所有学者都具有陈寅恪、陈垣和傅斯年这般学术气度和认识境界。在对待伯希和的态度上,有些学者表现得强硬而激烈。1935年英国伦敦举办中国艺术展,伯希和是组委会五个成员之一。国民政府决定将故宫博物院的藏品运往伦敦参展,请伯希和为文物挑选委员。此举引起学术界一些人的强烈不满,王力、梁思成、林徽因、金岳霖、张奚若、熊佛西等近三十位学者联名发表公开信,反对将文物运往英国参加展览,其中有涉及伯希和的内容,说“伯希和向与英人斯坦因至甘肃敦煌,行贿当地道士,发掘古室,盗取无数唐代以前古物,至今犹存巴黎国书馆与英伦博物馆中,不知凡几。前岁斯坦因卷土重来,举国上下监视其行动,一是彼境无所措其手足,今若欢迎伯希和参加此顶挑选工作,不免前后歧视,自贬尊严。英国之推此人来华,或有用意”。1935年5月,伯希和来华的时候,还有学者发表文章,说像伯希和这样的欧洲学者,抢掠中国文物,属于“不受欢迎”的人,应该把他赶出去!而在他离开的时候,甚至有人提出,把他扣下,要他交回“盗走”的敦煌文物。

陈寅恪和陈垣均不赞成这种态度。他们一如既往,热情款待,竭尽热诚;傅斯年的反应更激烈。他亲自陪同伯希和去安阳考察殷墟考古发掘现场,参观出土文物,向伯希和介绍殷墟发掘的收获,以及重要发掘的学术价值,希望借此将殷墟研究推向世界。而针对王力等学人的公开信,他还特意撰写了《论伯希和教授》,替伯希和澄清某些事实,希望国人客观地认识伯希和的“攫取”行为。傅斯年回顾了伯希和“攫取”敦煌文物的过程,指出伯希和运走文物曾经报告当时的中国政府及学人,是“攫取”而非“盗窃”——“攫取”虽然含有“巧取豪夺”“非法获取”的意思,但既非“盗取”“劫取”,也非“掠夺”。并且说,作为学者,伯希和与斯坦因不同,英国的斯坦因,以“暂借”之名行掠夺之实,将中国文物据为自己国家所有,拒绝外国人观展,更进行“垄断”性研究。傅斯年称他为“古董商”“博物院之典守官”。对斯坦因,傅斯年殊无好感。前些年斯坦因冒领旅游护照到新疆发掘文物,并扬言中国无学问,引起学界公愤。傅斯年更是愤慨异常,他搜集其“劣迹”印成小册子,广为散发,并打报告,走南京,直到将其驱逐出境。傅斯年说,斯坦因与伯希和的“原始要终”,皆不可“混为一谈”。与斯坦因的自私狭隘相比,伯希和将“攫取”的敦煌文物公开,使之成为世界性的文化遗产,各国人均“可以自由观览照相编目”,北平图书馆就已影印照回。伯希和的这些作为,推动了敦煌学研究和国际汉学发展。

1935年,傅斯年与梁思永(右一)、法国汉学家伯希和(右二)在安阳第十一次发掘现场合影

傅斯年向有憎者欲其死、爱者欲其生的偏激,难免因偏激导致事实失误。在替伯希和辩护中自然也因溢美而存在失实的地方,但基本事实相差不远。他高度评价伯希和在汉学研究方面的成就和贡献,说他在巴黎建立的汉学派,已经被“中国以外,全世界汉学者奉为祭酒者”符合实际。他特别希望中国学者从巴黎学派中学习治学经验,发扬光大中国学术。“学术之进步,甚赖国际间之合作、影响、与竟胜。”“国人如愿此后文史学之光大,固应存战胜外国人之心,而努力赴之,亦应借镜于西方汉学之特长,此非自贬实自广也。”在傅斯年看来,这才是中国学者应该做的,且是当务之急。傅斯年超越了“伤心”,其识见进入别一境界,而与二陈拥有同等襟怀——陈寅恪不赞成国内学者忽视新材料、新问题,沿袭“闭门造车”的治学方法,正与陈垣呼吁重视史料整理一样,都希望中国学者“不负历劫仅存之国宝”、对世界学术之林有所贡献。

更让傅斯年钦佩的是,伯希和对中国的友好立场。1933年伯希和来华的时候,中国发生了“九一八”事变。傅斯年遂问伯希和,游中国后是否去日本?伯希和答曰:“日本固多吾之友,日本近来东方学工作固有可观,吾此次东来,日本因请吾顺道一游,然自沈阳事变之后,日本人之行为吾甚不满,不欲于此时见之也。”态度十分明确。傅斯年又问:是否将往大连同罗振玉见面?——罗振玉是著名学者,对敦煌文物的保护和研究均有贡献,被视为“中国敦煌学的奠基人”,伯希和与他是学术好友,以往来中国,他们总要见面交流。但“九一八”之后,罗当上“满洲国”临时赈务督办,积极参与成立“满洲国”的活动。傅斯年斥之为汉奸卖国行为,公开表示与其势不两立;伯希和对罗振玉的行为也十分不满,明确告诉傅斯年:“吾亦不欲见之。”傅斯年问得直接,伯希和回答得干脆,且说到做到,他海道来,海道走,不去日本,也不去东北。伯希和的正义立场赢得中国学者的赞赏。他走的时候,陈寅恪、陈垣、傅斯年、胡适等众学者均到车站送行。

从某种意义上说,伯希和的这种态度,才是赢得傅斯年和“二陈”敬重的原因。因为他们确切地知道而且十分痛心:有些中国人士,“长城战血未干,遽然东渡攀交”!

而这,才是中国学术的“伤心史”。