普遍主义与地方自治:瑞典“福利市镇”的经验

潘文悦

20世纪70、80年代始,经过大量对福利国家的比较研究,“北欧模式”这一概念进入了政界、学界和大众传媒的视野。根据世界经济论坛的报告,从2004年开始北欧国家的综合竞争力一直稳居世界前十,在性别平等、可持续发展、创新能力等各项指标中,北欧国家也始终居于前列。2008年,当其他发达国家深陷世界性金融危机之时,北欧却俨然“危机中的天堂”,2011年,“北欧经验”成为当年达沃斯年会的重要主题。如果将人民能够“养生丧死无憾”作为政府管理和服务的基本要求,以人民生活幸福作为政府存在的目的和矢志不渝的追求,那么北欧国家似乎提供了最好的样板,它们展现的是一幅经济增长稳定、劳动力市场和谐、收入分配公平、社会团结的图景。

长期以来,北欧的福利制度一直吸引着学者的关注。不过,以普遍主义(universalism)为核心精神的北欧模式并非建立在中央权力高度集中的基础之上,地方自治既是北欧国家的长期传统,也在福利的提供方面发挥了重要作用,以至于有学者指出,将北欧国家的福利体制称为“福利市镇”(welfare municipalities)而不是“福利国家”(welfare state)可能更为恰切。平均来看,北欧劳动力总数中有约20%受雇于当地政府部门。2015年,丹麦地方政府的公共开支占全国总额的62%,瑞典的这一数据为48%,芬兰为40%,挪威为33%,而OECD国家的平均比重为24%①Nordic local government. Retrieved May 9, 2018 from https://www.munifin.fi/sites/default/files/content_block/field_file/nordic_local_governments_0.pdf。集权与分权、全国性与地方性、普遍性与特殊性的互动,促使北欧国家不断对福利制度安排作出调整,重新寻找普遍主义与自治权的平衡点。给地方更多自治权是20世纪90年代北欧地方政府改革的核心,而近年来福利的区域性不平等问题的加剧使得国家开始承担更多的统筹协调职责。在北欧地区,瑞典的福利模式最为成熟,也最具代表性,其发展演变对于其他北欧国家具有示范效应。本文以瑞典为例,首先阐述“福利市镇”的概念和关键特征,其次对瑞典地方政府的设置及其承担的福利职能进行概述,最后分析瑞典中央政府应对福利的区域性不平等的平衡措施。

一、“福利市镇”的概念与核心特征

“福利”的概念具有丰富的内涵,在不同的历史阶段、社会制度和文化传统中有着对它不尽相同的界定。从最普遍的意义来说,福利是指一种良好的生活状态;从政治体功能的角度来说,福利是一种利益的再分配方式,这种再分配既可以发放现金津贴和补助的方式完成,也可以通过为改善个人福利所提供的劳务性服务完成,即社会服务。北欧国家强调福利的普惠性和去家庭化、去市场化,因此,政府在福利制度的安排和现金性福利与社会服务的供给中居于核心地位。

很多研究将北欧的社会民主主义福利体制归因于集权化的决策机制和资源配置方式,但事实上,北欧国家的学者普遍认为地方的政策选择和参与、地方化的治理模式才是北欧模式的 关 键(Baldersheim & Rose, 2010:282-306;Blom-Hansen & Heeager, 2010:221-240)。现金性福利可以通过中央政府与地方政府之间的财政转移发放,但社会服务的提供必须依靠地方政府的参与。而且,从以下两个原因来看,平等普惠的福利国家可能比其他类型的福利模式更加依赖具有活力的地方政府:首先,唯有强大的地方政府才能对抗资本自发造成的社会性和空间性的不平等,为不同区域、职业、不同利益的人群提供国家标准的各项服务;其次,获得当地社区支持的强大的地方政府,能够为平等的福利项目确保相应的政治资源,特别是居民缴更多税的意愿(Sellers & Lidstro¨m,2007:611)。福利国家的发展和地方政府规模与功能的变革有三个阶段:第一阶段是国家有能力应对福利国家的任务;第二阶段是合理化国家控制宏观经济的手段;第三阶段是合理化国家控制公共部门财政的手段。这些阶段紧密相连,并且每一个阶段都需要地方政府的参与:组织建构、多层规划的引进、对当地税收和支出的政府间控制等(Kjellberg, 1988:39-69)。

北欧国家地方政府的历史最早可以追溯到19世纪早期或中期,它们的建立某种程度上是受南来的“自由”意识形态之风的熏染,同时也需要本地的政治和社会结构支持才能落地生根。丹麦和挪威分别在1837年和1841年通过了针对城市和农村的市政法,瑞典则在1862年通过市政法,四国中最晚的芬兰也在1865年和1873年通过了针对乡村和城市的市政法(Bäck,Johansson & Larsen, 2000:31-32)。二战以后至20世纪80年代,北欧国家地方政府的作用逐渐增强,这表现在三个方面:一是地方政府活动领域的扩大,特别是在社会福利方面地方政府承担了更多的职责,这表现在地方政府公共支出的大幅度上升;二是地方政府由单一的政策执行机构向政策规划和执行机构转变,对于区域内公民普遍关心的问题,地方政府拥有一定的决策权,中央政府也不再详尽规定部分政策的细节,从而给地方留下变通的空间;三是减少基层政府机构的数量,在地方层面形成行政管理权的相对集中(竺乾威,1989:38-39)。事实上这些变革的内在动力也是为了让地方政府能够更好地实现其所承担的福利职能。1954年至1970年间,丹麦的政府数量减少了80%,挪威减少了50%,瑞典地方政府的数量由原来的大约2500个减少到不到280个(Bäck,Johansson & Larsen, 2000:34)。

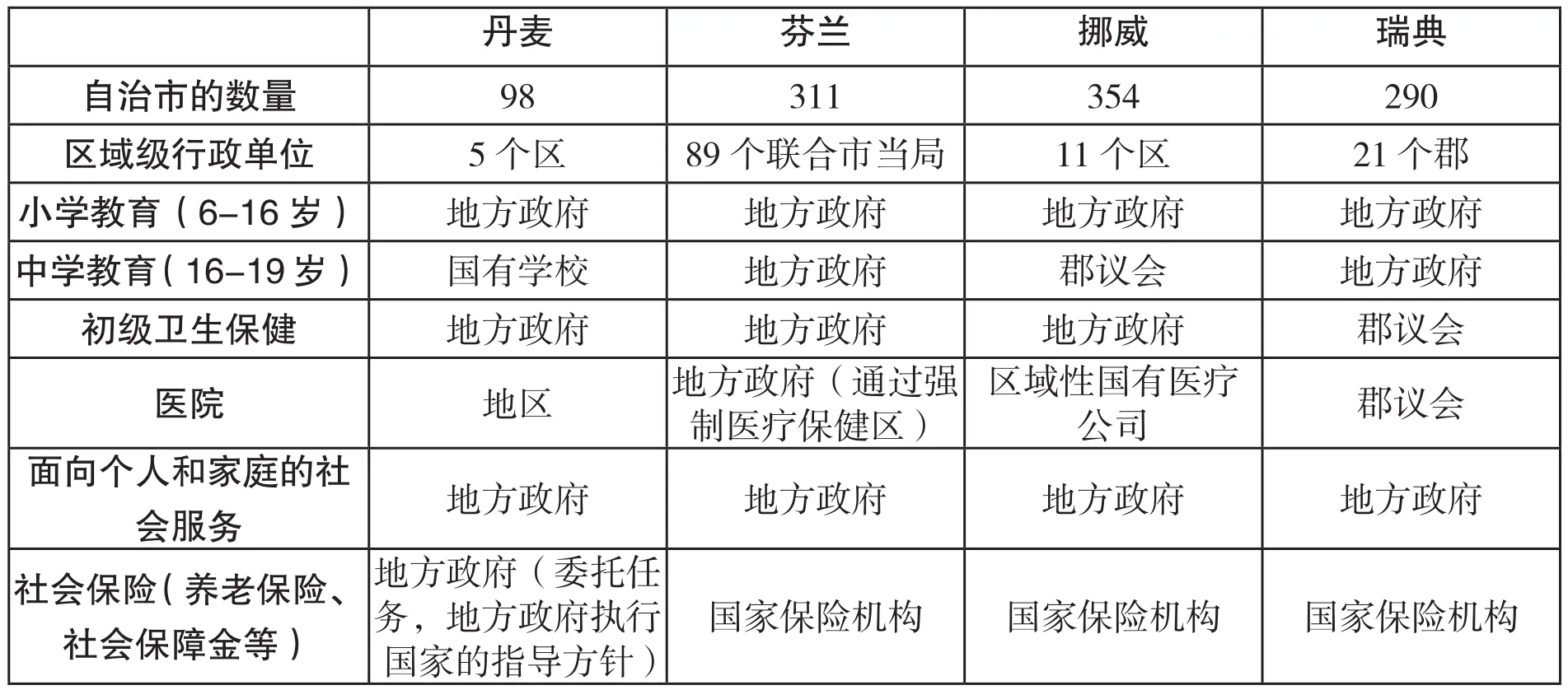

上世纪90年代过后,“新公共管理运动”的浪潮兴起,去集权化成为各国地方政府改革的潮流。在这一潮流的影响下,北欧国家再次对地方政府进行了改革,这直接体现在地方政府区划的新调整。很多政府任务都被移交给区域或地方层级的政府,同时,资金和人力资源也被从中央层面转移到地方层面,只有当低一级政府不足以承担其职能时,高一级政府才会接管。丹麦、挪威和瑞典的政府都由三级组成,即中央、地区和地方。北欧国家中间层级地方政府的设置并不是出于监督和控制更低层级的基层地方政府的目的,而是为了让地方政府能够更好地承担与较大人口规模相适应的职能。中间层级政府与基层政府之间是平行而非上下级的关系,两者承担不同的责任。其中,芬兰并不存在郡议会,但是存在由好几个市组成的联合市当局来处理那些单个市无法解决的公共服务提供问题。北欧四国各级地方政府的数量及其承担的福利职能如下表所示:

表1: 北欧四国地方政府的数量和福利职能

由上表可知,北欧国家间对于地方政府福利职能的划分方式不尽相同,在实际的制度运行层面和策略层面也存在区别。北欧国家的领土和人口规模有相当的差异:领土规模最大的瑞典约为45万平方千米,最小的丹麦约为4万平方千米;人口规模最大的瑞典约有1000万人口,最小的挪威约有500万人口。各市的人口规模也不一样,以瑞典为例,最大的市拥有居民约935,000人,最小的市只有2,400人,平均各市的居民数量则为34,500人①Population in the country, counties and municipalities on 31/12/2016 and population change in 2016.Retrieved May 10, 2018 from http://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/population/population-composition/population-statistics/pong/tables-and-graphs/yearly-statistics--municipalities-counties-and-the-whole-country/population-in-the-country-counties-and-municipalities-and-population-change/。可以想见,不同的国家和不同的市镇在福利提供方面必然不会毫无区别。实证研究表明,各市政府的福利慷慨程度受到下列因素的影响:就福利接受者的数量而言,它与每个自治市社会问题的严重程度紧密相关,涉及人口流动率、残疾人口的比例、失业人口的比例、移民的比例、单亲家庭的比例等指标;就福利支持的力度和发放津贴的数额来说,社会党代表和女性代表在议会中数量越多的市往往会给福利接受者提供持续时间更长、数额更多的补贴;自治市的富裕程度和人口规模也会对福利产生影响(Lien & Pettersen, 2004:344-365)。政策制定的“路径依赖”则意味着当地的福利传统和历史延续性是地方政府决定社会政策的重要依据(Trydega°rd, 2000:571-597)。

不过,相比于其他地区的地方政府,北欧国家的地方政府之间仍然具有大量的共性特征,因而构成了一种独特的地方政府类型,即“福利市镇”。其主要特点包括:

1.地方政府几乎承担了所有的福利职能,并且福利职能被认为是地方政府最重要的职能。地方政府的主要福利职责包括儿童保育、教育、初级的卫生保健和社会服务。

2.地方政府是劳动力的主要雇佣者之一。在北欧国家,地方政府雇佣了20%-30%的国家总就业人数,大量劳动力在地方政府工作。

3.地方政府享有广泛的自治权。地方政府拥有高度的税收自主权,有权设定本地的所得税税率。要指出的是,税收自主权只涉及征税的标准问题,而不涉及税收的来源。地方选举产生的政客能够对其责任范围内的各项政策做出决定,由市议会和委员会为当地政府的运作制定指导性方案。在公共服务方面,地方政府拥有充分的自由,负责地方规划、设置公共基础设施、建立学校和医院、决定公共服务的准入资质和收费标准等。

4.地方政府拥有集体决策的传统。虽然存在一些特殊的强人市长,但是在北欧地方政府中更加普遍的是共识型、合作型的决策方式,而持续生产和提供高质量的福利服务则是这种共识的题中之义。

5.强调均衡与合作。地方政府与中央政府的关系并不是一场零和博弈,而是相互协调、相互信任的关系:一方面,地方政府拥有较大的自主权;另一方面,中央政府可以通过对地方政府的决策进行法律审查(经由区域级行政法庭实现)、财政控制和提出区域经济发展倡议等方式来影响地方政府的行为。在本地层面,地方政府还与社区合作提供公共服务。

二、瑞典“福利市镇”的基本职能

瑞典宪法明文规定:“瑞典民主建立在意见的自由形成和普遍平等的选举权之上。它应当通过代议制的和议会制的政策及地方自治来实现”①The constitution. Retrieved May 10, 2018 from http://www.riksdagen.se/en/how-the-riksdag-works/democracy/the-constitution/。。在民主和地方自治的理念之下,大量的权责被下放到地方政府,瑞典中央政府还任命成立了公共部门责任委员会(Committee on Public Sector Responsibilities)以监督各级政府的责任划分及履职情况。目前,瑞典全国分为21个郡。郡内的事务由郡议会和郡行政委员会共同完成,其中郡议会为决策机构,其成员由本郡居民选举产生,而郡行政委员会则是政府的分支机构,是郡一级政府。郡议会有颁布本地的管理规章的权力和征税权。在全国的290个自治市中,每个市都有选举产生的市议会和经市议会任命的市行政委员会②哥特兰岛郡(Gotland)是唯一只下辖一个自治市的郡,因而在哥特兰,郡与县的组织机构是完全重合的。此外,瑞典全国还分为2512个教区,这些教区是瑞典教会的传统区划,不承担任何正式的政治职能,但仍是重要的人口普查单位。。另外,各市郡又组成了瑞典地方当局及区域协会(Swedish Association of Local Authorities and Regions,SALAR),该协会可以作为所有地方政府的代表与中央政府及其机构、瑞典议会和欧盟等机构对话,其宗旨即为增加地方政府行动的自由度,为地方政府的自治提供更好的条件,推动福利体系和服务的发展③Swedish association of local authorities and regions. Retrieved April 10, 2018 from https://skl.se/tjanster/englishpages.411.html。。瑞典地方政府承担的福利职能包括儿童保育、初等教育、老人看护、初级保健和家政服务等。

(一)儿童保育

北欧国家的儿童保育历史可以追溯到19世纪初,当时的儿童保育主要是一项慈善措施,因为只有穷苦家庭中的女性需要外出工作,而托儿所就用于照顾这些家庭中无人照看的孩子。瑞典最早的托儿所建于19世纪中期,目的是为孩子们在父母工作时提供最基本的安置和接受教育的场所。入学费用的降低及开放时间的延长,吸引了越来越多工人阶级的孩子进入托儿所,但直到20世纪30年代,机制化的儿童保育设施仍主要针对贫穷家庭的孩子。

1934年,瑞典的人口出生率极低,人口危机已经初露端倪,在此背景之下,两位瑞典人口学家贡纳(Gunnar)和米达尔(Myrdal)呼吁,必须重视儿童,儿童的抚育不能仅仅靠家庭的力量单独完成,国家应该设立幼儿园、制定确保有孩子的家庭能够负担得起的住房政策和支持妇女参与劳动力市场的政策。由此,照顾儿童成为政府必须承担的公共责任。随着二战后社会结构的变化,特别是在60年代女性在劳动力市场地位的上升,越来越多的女性在婚后仍然选择继续工作。这不仅改变了男性和女性之间的经济关系,还对70年代女权运动的诞生起到了促进作用,同时也从根本上改变了家庭本身以及家庭和国家之间的关系,幼儿园逐步从一个面向穷人的慈善机构演化为面向所有公民的教育机构。

由于瑞典在1970年代中期延长了育婴假,当时几乎没有1岁以下的儿童需要公共保育服务(Ploug, 2012: 520)。根据规定,所有儿童从6岁起就能享受免费教育,1至5岁儿童的学前教育由市政府提供。1975年,瑞典通过了《国家学前教育法案》(National Preschool Act),要求地方政府扩展公共儿童保育服务,自治市必须为所有的六岁儿童提供至少525小时的免费学前教育(Bergqvist & Nyberg, 2002:289)。在20世纪90年代早期,瑞典只有约65%的3-5岁儿童在幼儿园接受教育。随后,北欧国家纷纷开始引进“幼儿园保障”计划(“kindergarten guarantee”),即向父母保证,育婴假结束后,他们的孩子可以在幼儿园中受到照顾和教育。到2013年,3-5岁儿童的入园比例已经接近100%。

(二)养老服务

出生率的降低和人均寿命的延长使得老龄化现象在北欧尤为突出。养老服务的宗旨是根据老年人的需要,确保他们的经济安全和基本的住房条件,并且能够享受到必要的服务和照顾。瑞典地方政府提供的养老服务包括两种,一种是满足大部分居家养老的老人需求的日常养老服务,另一种则是设立和运营专门的养老住宅。在瑞典,大约90%的老人都选择居家养老,并且超过一半以上都住在自有房中,这些房屋都配有现代化的设置(包括设施完备的厨房、冷热两种自来水、室内厕所等),地方政府的职责就是帮助部分残疾或有特殊需求的老人改造房子中的部分设施。大多数自治市还经由日间护理中心为老年人提供理发、送餐、交通、安全警报、除雪、园艺等服务。日间护理中心也是老人社交和集体活动的场所(Johansson,1993:392)。

1992年“ÄDEL”改革之后,自治市承担起了老年人长期护理的职能,这主要是通过特殊的具有照顾和服务功能的住所来实现的,包括能够实现居家养老的住房和公寓、养老院、集体住宅和私人疗养院等。这些服务型住宅(servicehus)归地方政府所有,由地方政府管理,租住的老人必须和地方政府签订租房协议,住宅的分配和准租条件都由政府制定。租房的老人能够和住在自有房中的老人一样享受政府补贴的帮助服务。随着选择居家养老的老人越来越多,传统的养老院(ålderdomshem)的数量在近年来正不断下降。集体住宅(gruppboende)能够满足一些对照顾和监护有特殊需求的老人,通常是为老年痴呆症患者提供的,一般6-8名老人居住在一起,看护人员和老人们住在一起,使得全天候的照顾成为可能。1992年的改革之后,原有的私人养老院(sjukhem)也转为由地方政府主办,致力于为老人的长期护理营造类似居家养老的条件(Johansson, 1993:394-395)。

(三)家政服务

北欧国家奉行家庭友好政策。北欧的家庭政策以其“自由主义”而著称,例如在瑞典,私生子的非法地位在1917年被废除,自由离婚改革在1920年得以实施,1944年同性恋被非罪化,随后,1956年学校开始开展强制性的性教育和节育教育。公众对单身母亲及其子女的支持越来越普遍化,人们对未婚同居现象也更为宽容。这些自由主义价值深深根植于瑞典的文化和社会经济历史之中。据调查显示,2012年,瑞典每1000个有孩子的家庭中,78%的家庭是孩子的父母双方已经结婚、具有合法夫妻身份的(Nordic Statistical Yearbook 2014:43)。

最初,北欧国家的公共家务帮助体系主要面向有需要的妇女,尤其是单身母亲。在瑞典,家务服务者和儿童照顾者是五大职业之一。毫无疑问,这些公共服务具有极为深远的影响:对于女性来说,它不仅减轻了妇女做家务、照顾家庭成员的负担,而且它使女性能够在劳动力市场上和男性公平竞争,同时有足够的时间和精力结成组织、参与社团活动和公共事务(林卡、唐琳,2006:58-59)。到了20世纪90年代,正如前面所提到的,这种帮助体系已将服务对象转向了老年人,其服务范围也更为全面。这些家政服务包括,上门送餐、安全警报、交通服务、日常照顾、除雪和园艺等等。其中,交通服务与公共交通系统相辅相成,可以帮助那些出行有困难的残疾人自助出行;安全警报能让他们在有紧急需要的情况下快速向他人求助。在偏远的农村地区,邮政服务可以在某种程度上弥补家政服务的相对缺位,邮差可以为独自居住、没有邻居的老年人提供特定的帮助。访视护士使得居家的医疗服务成为可能。而这些服务都是由地方政府的最低一级单位,即自治市,来实现的(Trydeågrd & Thorslund, 2001:175)。

从上述对儿童保育、养老服务和家政服务的制度安排及其具体实践的梳理中可以看到,地方政府在基础公共服务的提供中起着主导作用,并且由于国家权力的下放,地方政府不断扩大自己的服务范围、丰富服务的内容,为社会风险承受度极低的人群提供了较高水平的生活保障。当然,除此之外,公共治安、城市规划、供水供电、垃圾处理、道路交通等等也是政府公共服务的重要内容。另外值得注意的是,瑞典地方政府的公共服务与当地社区的社区服务并非对立的关系,而是相互交融、浑然一体的。即使是对家庭日托机构和休闲中心,地方政府也会提供工作规范、技术指导和资金支持,因而制度化的公共服务与非制度化的社区服务之间的界限并不十分清晰,两者的有机结合为当地的居民提供了更加有效的福利服务(林卡、仲鑫,2008:199-206)。

三、普遍主义与地方自治的平衡机制

二战后初期至20世纪70年代早期,北欧国家的地方政府经历了一个整合时期。这一时期,现代化的官僚机构在乡村建立起来,专业化的社会服务也得以延伸至这些地区。瑞典也不例外。经历过两轮政府改革之后,瑞典地方行政单位的数目减少了90%,改革的目标是为当地的民众提供更加高效的服务,其背后的逻辑是十分清晰的:在税收自给自足的地方单位的基础上建立一个个立足于本地的“福利国家”。这不仅意味着,福利领域的专业人士和半专业人士逐渐在政府中占据主流,与此同时,各项公共服务领域的事务处理方式也更加合理化、标准化。但到了80年代,日益严峻的专业化和官僚化问题引发了公民和政客的不满,1984年瑞典率先兴起自由市镇试验,允许地方政府根据当地民众的需求灵活地实行中央政府制定的组织和政策标准,并且试验其它的服务模式以提高政府的回应性。改革者认为,中央政府对地方政府的活动做出了过多的、不必要的细节性规定,反而过犹不及。此外,大量市镇开始重新划分次级区域,市场的力量也参与到福利的提供中来。实际上,政府将服务外包在瑞典并不是一件晚近的事,建筑业、街道维护、垃圾清洁等方面早就普遍采用了外包的方法,但将照顾弱势群体的任务外包给营利性的私人公司则被视为是非法的和不道德的。只是到了20世纪80年代,在福利国家自身陷入困境和英美进行紧缩改革的内外双重影响下,瑞典社会民主党才提出了竞争性外包的主张。通过职权下放、财政权限调整和政府间竞争这些举措实现的公共服务地方化改革和政府购买服务的民营化改革,有利于地方政府根据本地的情况切实为民众提供服务,却也使得各地的福利水平出现了更大的差异。

以养老服务的变迁为例,在该领域,社会公共服务权责的下放及其所带来的地方自主性与普遍性的矛盾问题体现得尤为鲜明。1982年的《社会服务法案》对社会服务的要求做出了原则性规定,它指出,每一个人都有权通过帮助过上合理水平的生活,不过,该法案在本质上是一个目标导向的框架性法案,并没有提出详细的规则,而使用哪些方法来达成这些目标完全由地方政府决定,这就给法案的落实留下了极大的弹性空间。就养老服务而言,中央政府和议会只负责制定指导性的原则,规定养老服务的基本方式和责任主体,具体的养老服务职责则由地方政府承担——自治市提供家政服务,郡议会提供保健和医疗服务。某个老年人应该接受什么形式、数量多少的帮助和服务是由社会福利委员会授权的地方社会服务人员决定的,这些服务人员又在相当程度上受到当地政府制定的规则的影响。1992年的“ÄDEL”改革进一步将为老年人提供长期保健和公共服务的职责从郡一级转移到市一级。1990年代中期,国家津贴拨款的形式经历了从指定用途拨款向一揽子拨款的转变,同时,国家的拨款数额由对该市的税收和预计支出的计算得出,并且充分考虑当地人口的年龄、生活水平以及经济社会情况。强调拨付社会服务资金的“综合性原则”使得国家不再控制资金的具体使用方式,因而给了地方政府更大的自主权。监管层面,国家对地方的监督主要是通过国家卫生福利局(National Board of Health and Welfare, NBHW)和其他国家机构实现的,但这种监督是咨询性的,不具有强制力(Trydeågrd & Thorslund,2010:498-499)。地方自主性凸显、普遍性削弱的趋势在其他福利领域中同样存在。例如,在城市地区,社会救济是福利领域最大的一笔支出;在有子女的年轻家庭占多数的地区,教育和儿童保育的支出最高;而在老年人集中居住的地区,政府支出主要集中在养老服务及其相关机构。在中央政府统筹社会救济的情况下,类似的区别仍然存在,而在职能分权到地方时,这种区别就变得更为明显(Lotz, 2006:249)。

对差异进行平衡显得迫在眉睫,这也是进入21世纪以后北欧福利体系改革和地方政府发展呈现的新趋势。中央政府平衡地区间福利水平差异的手段主要有以下几种:

第一,制定更加详细的全国性法律规定。如前所述,《社会服务法》阐述了地方政府提供公共服务的基本原则和要求,该法案规定:“公共服务必须建立在民主和团结的基础上,致力于提高人民的经济社会安全、生活质量和参与社区生活的积极性。出于对个人自身及他人社会状况的关注,社会服务必须以解放和发展个人与集体的固有资源为目标”。法案还规定了社会服务必须在尊重公民的隐私和自主性的基础上进行。但这些只是对原则笼统的阐述,不具备实际的操作性,真正可用来作为政府机构行为准绳的法律规定必须指向更加具体的人群,对执行程序做出更加细致的阐述,同时规定可量化评估的标准。为了解决这一问题,以养老服务为例,瑞典于1990年代中期以后在国家层面制定了更加详细的关于严重残疾人士的服务立法,还对养老服务的最高费用做出了规定,并为特定的优先性措施提供定向拨款(Trydeågrd & Thorslund, 2010:499)。

第二,财政再平衡。财政收入是地方政府履行公共职能的物质基础,财政收入的主要来源是居民的个人所得税,并以居民为各种服务支付的费用为补充。瑞典各市政府规定的个人所得税税率不尽相同,平均为30%左右,其中的约20%归入自治市,约10%归入郡。作为地方政府征税对象的居民收入和财产的不同,必然导致各地财政收入的差异,加之各地不尽相同的财政支出需求,这就进一步加剧了财政水平的横向不均衡。为了缓和各地的支出需求和税收能力的矛盾及其相互差异,北欧国家奉行团结模式。在该模式中,尽管中央政府对贫穷的地方政府的拨款也起到了平衡作用,但发挥的作用较小,平衡更主要的是通过较富裕的地方政府将资源向较穷的地方政府转移而实现的,故而也被称为“兄弟型”的转移支付,与更加强调纵向转移支付的“家长型”相对。这种独特的平衡体系也存在于另外三个北欧国家,并且该体系在瑞典发展得最为完善(Lotz,2006:249-252)。另外,每年中央政府都要与地方政府联盟(SALAR)就纳税额进行谈判,谈判达成的协议会对地方政府的公共支出、预算赤字和地方债务等进行规范,这也在一定程度上减少了地方政府享有的财政自主权,进而有助于财政平衡的实现。

第三,加强监管。在国家层面,瑞典卫生和社会事务部主管社会福利领域,下辖17个政府部门和两大国营企业,包括国家卫生福利局(负责社会服务、公共卫生、传染病防治等)、儿童监察专员(宣传儿童和青少年的权利及需要)、机构照顾局(负责为有心理疾病的青少年和滥用药物的成年人提供强制看护)等。这些中央政府机构对地方政府的建议和指导是一般化的、倡导性的,近年来瑞典政府着力加强这些全国性管理机构的权威。例如,在养老服务领域,国家卫生福利局已经得到政府授权,每年可发布一项全国范围内养老服务水平的公开比较报告,以作为监管的依据。

第四,推进对话与协商。与前述三种具体的举措不同,对话协商是处理央地关系的基本方式,也是央地互动的基本机制。这是中央政府与地方政府合作、信任的关系在政治实践中的体现,以地方政府享有的自治权力和中央政府对地方政府自治权力的尊重为基础,由瑞典的社会传统、文化观念所塑造。对话协商不仅适用于政府系统内部,对于社会也是如此,因而形成了瑞典开放的政治结构和政府与社会的权力分享机制,在福利领域则形成了开放的福利决策和执行体制,通常的手段是由政策涉及的人员或组织机构所属的委员会进行协商谈判。

四、结语

北欧国家的地方政府在社会服务的提供中居于基础性地位,这既根源于北欧地区长期存在的地方自治传统,又在于地方政府与民众生活紧密相关的特性,也就是说,福利国家的愿景必须依靠地方政府对本地区的治理和在本地区的福利供给来实现。对政府福利职能的强调、广泛的自治权力、关注合作和突出共识的集体决策方式等特点,使得北欧国家的地方政府共同构成了“福利市镇”这一与众不同的地方政府类型。

北欧福利模式的本质在于普遍主义,其基本目标是面向社会全体人群、确保全国福利服务的平等化和标准化,地方自治则会不可避免地导致差异化和多样化。概而言之,从福利的需求端来说,各地居民的人口构成、经济社会地位和身心状况各异;从福利的供给端来说,根据国家层面的原则性规定,各地能够较为灵活地制定适用于本地的具体规则,此外,各地的税收水平也有高低之别,而税收是福利服务的物质基础。普遍主义与地方自治之间的矛盾和张力需要北欧国家时刻调整自己的政策以维持两者精妙的平衡。进入21世纪以来,瑞典通过制定更加详细的全国性法律规定、财政再平衡、加强监管和推进对话与协商等多种手段,有效地弥合了由地方自治引发的福利国家碎片化的趋势。当然,这并不意味着制度设计和政策手段之外的其他因素对于平衡的维持并不重要。事实上,北欧国家的历史、文化和偏远苦寒的地理环境为它们对福利本身、政府的职能和国家与社会关系的理解打上了深刻的烙印,正是这些因素的综合作用铸就了适宜的整体环境。总的来说,普遍主义与地方自治的矛盾是北欧模式发展变化重要的内在源头之一,它从根本上决定了北欧模式不是静止不动的,而是生机勃勃的——该模式需要在灵活多变中实现高度分权的政治体系与普遍主义福利体系的结合。