观宗学社的天台宗学教育实践

苏 畅

(台州学院马克思主义学院,天台山文化研究院和合文化研究所,浙江 临海 317000)

一、前言:近代佛教教育现代化与建立宗学

黄宗羲《明夷待访录·学校》论理想之儒教国家学校制度言:

学宫以外凡在城在野寺观庵堂,大者改为书院,经师领之。小者改为小学,蒙师领之。以分处诸生守业,其寺产既隶于学,以赡诸生之贫者。二氏之徒分别其有学行者,归之学宫,其余则各还其业。[1]

清季国衰,意欲振衰起弊之士人如康、梁,以黄氏所言多切时宜,故极为推崇《明夷待访录》一书,时儒风从,其书针对佛教之策如上所引者,亦屡有施行的意愿。部分有西洋学术背景之人,以旧学为痈疥,视为进步之患,传统的汉传佛教,既然已经被视为旧文化的重要部分,又坐拥庙产,则必在简汰之列,故清季与民初,有针对佛教教团和寺院的“庙产兴学运动”,其理论远追韩愈,近则诉诸梨洲。

此举虽不敢直接倡导消灭佛教文明,有保留典籍庙宇之说,但废除僧团,以寺为世俗学校及风景名胜之地,则有溽灭依旧存活之佛教传统,将信仰归于陈死遗迹的实际功效,无有佛教活动,供社会人士研究之佛学,无非知识考古,不复有源头活水。

若放宽视野,着眼19世纪末20世纪初中国政治文化阵痛期,“庙产兴学”给佛教带来一大冲击同时,亦是推动传统形式佛教走向现代宗教之动力,中国佛教若要生存,不得不接受新鲜且异质之物,以符合新社会运行机制。

正如王雷泉所言:“由于权力真空和价值世界的失范对佛教带来前所未有的危机,正是由于这种危机的出现,迫使佛教界奋起,在民族社会和宗教等各种矛盾的夹缝中,争取自己生存的权力,寻求自己发展的契机。”[2]

中国由王朝国家向现代民族国家转化过程,必然伴随体制、社会、文化诸方面演变,已与王朝体制完全适应而渐失活力的佛教,面临生存挑战,需在不失佛陀本怀前提下适应新情势,换句话说,佛教经历上千年的“中国化”之后,又逢“千年未有之变局”,故需再“现代化。”

然佛教之现代化,不能是最核心教义的“现代化”,若失去佛教包含超越故可指导时代之智慧的信念,竟为适应时代而改变根本教理,佛教则不能成为佛教。佛教之“现在化”必在其传播、主持佛法形式之现代化,更关键在于僧团之现代化,而旧僧团正是在新旧社会转变过程中,首当其冲生存权受到威胁的一方。因此一方面,需要保护佛教“体”的一贯性,不能使其失去自我之特性,另一方面则需要使佛教之“用”适应时代更新,不能使护持正法之团体失去生存的条件。新佛教必须在传承与革新的张力中保持巧妙平衡,才可复兴。而当务之急则在佛教教育,提升僧伽素质。

太虚《僧教育之目的与程序》:

余以为假使今后仍有佛寺僧产之存在则应规定寺僧为宗教师,僧寺为佛教教化之机关,在国民中取得相当之地位,不被国民再视为废物,佛寺僧产始有巩固之希望,国民亦可藉以明了佛教之真相。[3]

太虚身处时局,而有切实之言,教育使僧人有专攻之术,可以立足新型社会,成为有用的份子,得到民众之认可,佛法由此保存。其实在古代中国,寺僧未无专攻,明清时代,即为超度仪式专家,但在新社会环境下,对宗教之需求有所不同,需要佛教发挥更为“现实”的作用,培养新的宗教专家,势在必行。太虚意识到在新社会,佛教需重回化世导俗的本职(如在佛陀时代和唐宋佛教兴盛时期),而摆脱明清以降荐度宗教的形象,以重新确认存在价值。王雷泉统言当时佛教教育之目标,总结道:“兴办新型佛教教育的目标非常明确,即提高僧伽的自身素质,训练僧人传播佛法的水平和能力,同时也是为了更广泛的教育社会大众使他们知道佛教是值得维护的中国文化的一个组成部分。通过新培养出来的佛教徒的弘法活动和社会福利工作,反驳那些批评僧人懒惰冷漠并以此作为没收庙产口实的人。”[2]

以此为目标,近代以来诸多高僧和居士,进行了各种理论实践探索。

太虚在《佛教应办之教育与僧教育》以及《现在需要的僧教育》等文章中,致力于设计新的佛教教育体系:

表1:

太虚看来,教育体系为“用”,而“体”是了达佛法实义。由用达体则在于深入专宗之学然后返博为约地专修。这正是建立“高等教理院”与“参学处”之内在精神。

太虚的《建立僧伽制度论》有“宗学”一章:

问曰:分河饮水,佛祖所戒,真源一本,何须张为八宗,启乖诤乎?答曰:初学贵在一门深造,乃能精义入神,久修自知殊途同归,宁虑局道相斫?所谓方便有多门,归源无二路者也。数百年来,学者病在汗漫,唯汗漫乃适成纷。佛法深广,人智浅狭,取舍莫定,茫昧无归。以故学不精察,心不明了;不精滞迹,不明封情,滞迹封情生疑诤,此正好为颟顸侗之调和所致也,今者欲去斯病,则端在分宗专究耳。[4]

此言切中数百十年间佛教义学衰落要害,专宗学术不精,初学即调和各宗,看似圆通高明,却容易颟顸含混,故通习一般佛理后,必有宗学阶段,专学精察后方可融汇,即需经历“看山水不是山水”之分河饮水阶段,方可顿时悟入佛法一味的“看山水还是山水”境地。

太虚此言或是当时有识僧俗之共识。因此除太虚有“八宗并弘”全面革新汉传佛教之愿望外,各宗学者也都努力实现自宗之“复兴”,以办学为手段,而见闻于当时者,如创办“华严大学”之月霞法师、支那内学院之欧阳渐、曾与太虚共同“大闹金山寺”而后创办“天台学院”的仁山法师等[5],而与仁山属台宗创办“观宗学社”的谛闲法师,是其中极为重要者。

二、“观宗学社”之缘起

谛闲与太虚这两位近代高僧,年龄、个性、背景不同①太虚算是谛闲的学生辈,太虚《自传》曾提及其与华山、净宽去宁波七塔寺听谛闲法师讲《天台四教仪》事,据印顺《太虚大师年谱》,此在光绪三十四年,其时谛闲51岁,太虚20岁。次年即宣统元年,太虚入学杨仁山居士南京洹精舍,谛闲任精舍学监,仍是太虚的老师。,却面临相同的时代问题,都怀抱继佛正法的宏愿,两者的行为轨迹必然异中有同,同中见异。如果说太虚是具有革命精神的佛教理论家,意图开创佛教适应新时代的“用”以保全佛陀教法的“体”;那么谛闲则是珍视传承的实践家,试图以传承教理之“体”,使教化之“用”重新得以确立。

谛闲的佛教复兴努力表现在建立天台宗专宗教研机构“观宗学社”②本文用“观宗学社”一词统称民国初观宗寺内所办之僧伽教育,并非特指某一实体机构。。方祖猷《天台宗观宗讲寺志》:“观宗讲寺所办高级僧伽教育机构,经过观宗研究社——观宗学舍——观宗弘法社——观宗弘法研究学社——四明观宗佛学院,五个酝酿、产生、发展、兴隆和衰退阶段,而以第二、第三和第四阶段为最重要。”[6]

这五个阶段中,观宗研究社(1913-1918)和观宗学舍(1919-1922)是在谛闲主导下进行的,体现谛闲的教育理念。第三、四阶段即观宗弘法社(1922-1928)和观宗弘法研究社(1928-1940)阶段是宝静法师从观宗学舍毕业后,谛闲希望他能够成为学舍新主导力量而让他参与观宗僧学规划以及谛闲逝世后宝静独立主持观宗僧学工作的阶段。第五个阶段即四明观宗佛学院(1945-1946)则是在抗战之后,慧根法师重建观宗僧学努力的结果,时间持续较短,本文暂不讨论。

观宗学社之缘起,在于观宗寺之建立及以寺为基地创办僧学之动议。民国元年(1912),宁波延庆寺观堂,为不良僧人占据,地方政府将之驱逐,希望建立一个正法道场,此事谛闲和太虚两人都有参与,但终因为理念不同而分道扬镳。

《太虚自传》:

清末民初间,宁波的延庆观堂,是僧众中最恶劣的马流僧巢穴。民元冬,观堂以寺僧的腐败不良,被地方官厅封闭,所有的僧众尽皆驱逐离寺,令中华佛教总会鄞县分部另选妥僧住持。时主持鄞县分部的是七塔寺岐昌和尚,即水月法师。被推举为住持的,有心恺、谛闲等四人,心恺等皆辞绝不来,而谛闲法师亦逡巡未敢接任。[7]

中华佛教总会鄞县分部以观堂为台宗法流,决定请谛闲主持[8],谛闲其时正在上海留云寺参与新创的佛学研究社,佛教总会希望他离沪抵甬,意味着放弃较为有利的弘法环境而去还时时为马流僧骚扰的未安之地,谛闲之犹豫故可想见。然而在众人的劝请下,谛闲最终还是就任,《太虚自传》:

时式海法师在平湖报恩寺,领导着佛教弘誓会的桂明、志恒、英修、静安等一班人,闻观堂事,深以可据为弘誓会会众道场;静安等走叩谛闲于上海,极力怂恿他去担任方丈的名义,关于实际、则不论财力上、人力上,概由会众负责,以免谛闲法师的顾虑。谛闲因此乃于民二的正月接任观堂住持,式海、静安等以从前被逐的马流僧常来骚扰,乃请曾率僧军的玉皇坐镇客堂,又邀我为计划弘誓会的一切进行事宜,我因与谛闲法师及式海、静安、玉皇等在观堂同住了一个多月,为撰定佛教弘誓会的缘起及章程。而我与玉皇的友谊亦从此深缔。[8]

静安向谛闲承诺人力物力之支持,打消其顾虑。然而谛闲愿意放弃在上海弘法的大好局面,而去建设宁波环境极为不安定的新寺院,必定有着更深层次的原因。或者因为延庆观堂是天台宗四明知礼大师弘扬教观遗迹,身为台宗法脉之谛闲觉有不得不承担之责任。宝静回忆的谛闲自述云:

闲早闻延庆观堂腐败情形,自愧力弱胆怯,恐难收拾,不敢承命,至再至三,后为式海、志恒、静安等诸师所催迫,谊不容己,仍于十二月的九日来甬。先到延庆寺,询问详情。承二会长告以大义,不敢允可。择于十五日云集诸山长老,暨当道长官证明,正式进观堂主持。午斋毕,闲对众宣言谓:承诸公为佛法前途计,为本常住恢复计,请闲接住。唯闲自揣德寡力弱,无能报效。窃以观堂之名义,久被尘霾,拟欲更易一字,未敢自专,兹承诸公在座,不审能否允许?冯会长应曰可,众均赞同,乃命名“观宗”[9]

《谛闲大师年谱》亦言:

自师受任住持后,仰体四明大师遗意以三观为宗,说法为用遂改称观宗讲寺也。[10]

乃至数年后谛闲写给宝静的信,仍谈到其在观宗建立僧学的初衷:

老人办学之本旨,务以专宗为学,开佛法真知正见,即所谓真正传受也。[11]

谛闲之同意克服困难主持观堂事务,是得到式海等人全力支持的保证,希望凭借祖庭复兴天台宗学,此点无可疑问。其初来即改寺名为“观宗”,即是对此愿望的明确表达,大概亦有绝不做“名义上的方丈”,而要切实决定此台宗遗迹复兴后发展方向之意。而这与太虚“(使谛闲)担任方丈的名义,关于实际,则不论财力上、人力上,概由会(弘誓会)众负责”之想法全然不同。民国元年,也就是在此前一年,太虚欲成立“佛教协进会”而有“大闹金山寺”[12]之举,震动整个旧佛教界,太虚此次来宁波,希望弘誓会实际掌舵新寺,其纲领办法和协进会并无本质不同,是其激进的佛教教制、教产革命的一部分,乃统一整个中国佛教形成全国性机构的一个步骤。对于这样的计划,思想传统且希望保持独立性的谛闲自然不会太感兴趣,也不希望自己放弃上海留云弘法而来宁波复兴祖庭宗学的愿望,被太虚等年轻僧人裹胁,因此两者必然产生意见的分歧,结果如《太虚自传》中所说:

不久观堂改称观宗寺,基础稳固,谛闲法师的法徒等,不愿有弘誓会全权独揽的支配其中,与式海、静安、桂明等势不相容。旋式海等相让退出,我则已先离去,而玉皇未几亦因与谛闲法师大起冲突,脱离观宗寺来依我住,我时住在奘老所住持的宁波西河沿观音寺。[8]

印顺《太虚大师年谱》:

谛老雅不愿寺有佛教弘誓会,诤议时生,式海、静安、玉皇等相率离去。观宗寺遂成台宗法派门庭,住持进退,不复受佛会选任(自传七)。大师主改法派为佛教公有,谛老主改佛教公有为法派,二老间之异议自此始。[13]

印顺之叙述,以太虚立场为依据,然谛闲既“雅不愿寺有佛教弘誓会”,何以之前会接受“主由谛老任方丈,而式海等办弘誓研究会其中”的建议,在“自愧力弱胆怯,恐难收拾”情况下来宁波主持一个曾是“马流僧巢穴”的“腐败”寺庙呢?其中最大了理由,还是在“主由谛老任方丈”一事。式海给谛闲的承诺中,宣称会全力支持谛闲计划,后者在“先到延庆寺,询问详情”并确认自己能够主导寺院建设之后才入主观堂。太虚此时希望通过弘誓会来将观宗寺纳入自己的改制轨道,从而领导教制革命的想法自然和谛闲的本愿不能融合,若依太虚,谛闲离沪抵甬全无意义,只是被借用了一个名头,他断然不肯。太虚愿景未能实现,不得不退出,而和太虚“友谊深缔”的玉皇法师难免有孤掌难鸣之叹,故“大起冲突”,离寺亦是可以理解之事,自此以后谛闲的想法和教育理念自可在观宗寺得到贯彻。

印顺言太虚“改派为公”,谛闲“改公为派”的分野,颇值得注意:谛闲对太虚“公有佛教”之理念无疑心存疑虑,将庙产移交国家办学校,固然是对佛教之伤害,而将宗派之产全归入一个太虚所设计的“佛教全国性统一机构”未必就不是对佛教固有传统的破坏,谛闲此一忧虑,未必全然无的放矢。保存宗派自主性和独特性正是谛闲整个佛教教育思想一直所关心贯彻之事。

三、谛闲时期的观宗寺学

太虚等人退出后,谛闲开始投入到建立宗寺和宗学的实践中。民国三年(1914年)旧驻观堂的营兵撤出,谛闲筹备在观宗寺建立“法华学堂”,后来因为资金问题,未能办成,但其自订的“四明观宗寺法华学堂简章”无疑反映了他此一阶段的教育理念。其后,谛闲自北京还,得到北京叶恭绰,蒯若木等居士支持而正式办的“观宗学舍”,在某种程度上试图实践此章程。现将此简章略为整理,列要点如下[14]:

第一章:宗旨:本堂绍隆佛教,依《法华》大经,演扬三乘,会归一乘,以阐教观修,融通三谛,自度度人,翊赞共和为宗旨。

第二章:定名:本堂天台法派,以《法华》全经,摄三藏,教观并重,普利群生,故定名法华学堂。

第三章:地址:本堂设在浙省宁波府城内观宗讲寺。

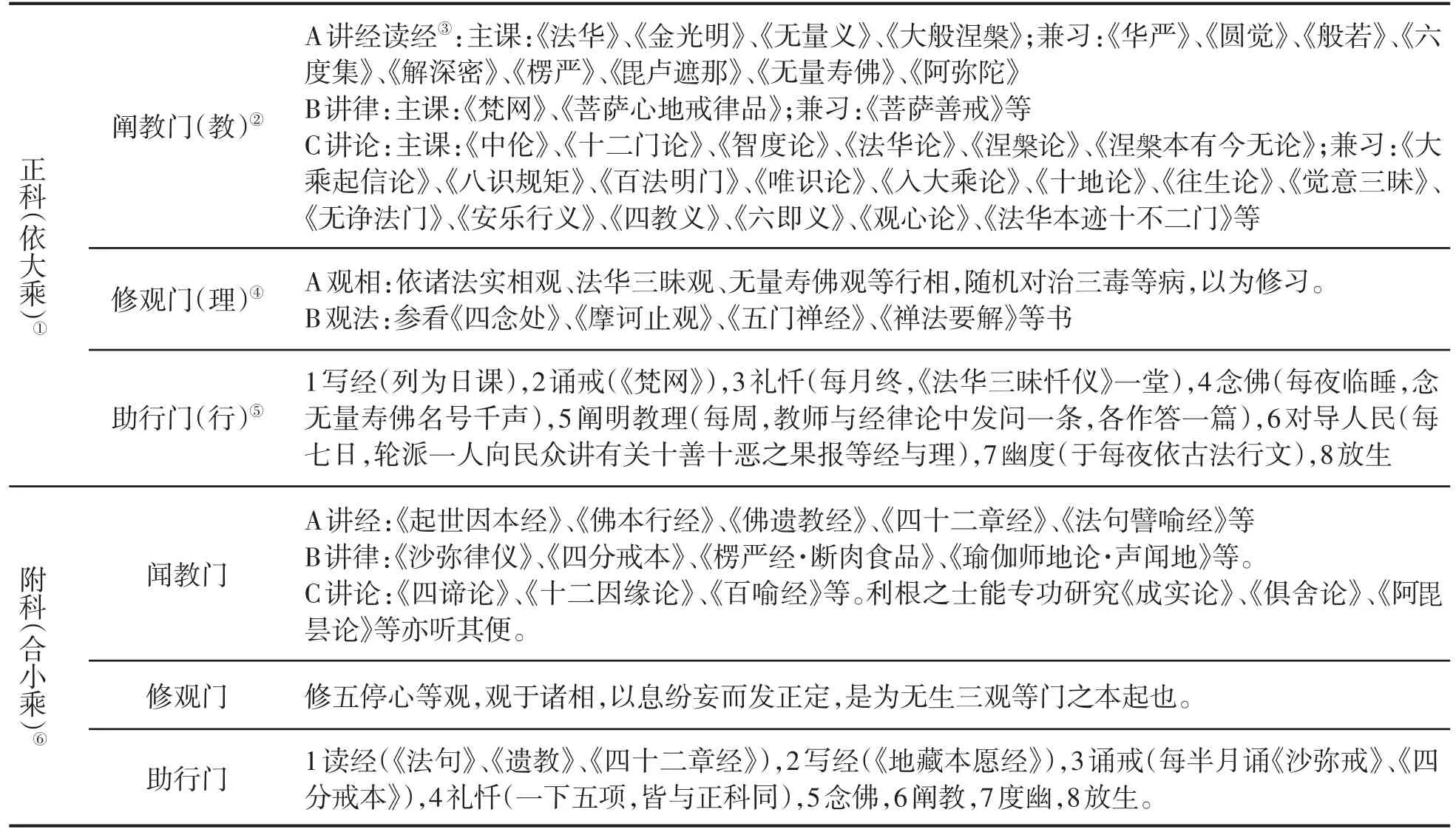

第四章:课程:本堂学生分正附两科,故课程亦分两级。正科大乘,附科小乘,大小分习,如印度旧例。(课程大略见“表二”[14])

第十章:管理及教授:

(一)堂长一人:主持全堂事宜。(二)监院一人:总理全堂各务。(三)监学一人:监视学生出入,巡查全堂。(四)干事一人:干理全堂杂务。(五)书记一人:任堂内一切缮写。(六)讲经师一人,讲演诸经。(七)讲律师一人,讲说戒律。(八)讲论师一人,演扬论义。(九)副讲经师一人,助讲经师讲演。(十)知客一人(兼任学监),接待来宾。

第十三章:考试:

(一)常考:每月终举行。(二)期考:每月末举行。(三)大考:三年期满举行。

第十五章:进升:

本堂附科学生,本习小乘,倘有发大乘心者,如果志愿恳切,言行相应,亦许升入正科,预习大乘教义,以副如来接引小乘进趣大乘之意。

表2:

① 《简章》有如下说明:“正科课程,依大乘教、行、理三经,到为三门:阐教,教也;修观,理也;助行,行也。三行圆具,于佛一期大法,思过半矣。”

② 《简章》有如下说明:“佛无二道,教育多门,本宗所依,以山家教要部为主,余者作为兼习。然虽有正有兼,其经义仍复通贯,而归本于畅演一乘,圆修三德,以巩固利生之基础。其讲演之法,仍依三藏为三科。”

③ 《简章》有如下说明:“经贵读诵,圣训昭垂。古人与讲经之前,多先读白文以领其旨趣,今特于讲经之前,加入读经半点钟,以为常课。”

④ 《简章》有如下说明:“有教无关,如有灯无火,本宗教观双运,故于讲习之后,特立此止观一门。”

⑤ 《简章》有如下说明:“有教有观而无行,如有灯有火而无照用。本堂特立助行八门,随人抉择修持,以为进趣六度万行之助。”

⑥ 《简章》有如下说明:“附科课程,此科合小乘程度,亦依前例,列为三门。竺师旧《传》、小乘学人,资格不深者,不得滥听大乘深法。故此科均依小乘,立为附课。”

第十六章:毕业:

本堂讲习,分三年授业,至第三年期满,依世界学堂通例,作为毕业。考试合格者发给文凭,弘法十方,上报佛恩,下资群有。其不及格者,仍令补习半年,期满,再试合格,补给文凭如前,以资激劝。

通过此章程,可以看到谛闲已经形成较为完整的宗学教学方针和课程设计。其特色,首先在于将佛教教理研读、止观修行和宗教实践(如忏法,放生等)三者结合,纳入教育体系中,从而使学与修成为一体。第二,就教理研读言,设计完整方案,试图主附兼顾天台与他宗,但值得注意的是,在阐教门读论一节,主修之论皆为印度之论,兼习之中也是印度在先,乃至如智者大师之《觉义三昧》等竟然排在《八识》,《唯识》、《十地》之后。此受当时风气之影响。第三,此简章反映出一些新时代的特色,表明谛闲亦意识到佛教教育维新之必要,比如学堂宗旨有“翊赞共和”一条,以及建立“考试合格者发给文凭”的具有现代特色的制度。

民国七年(1918年)谛闲北上讲经,得到北京叶、蒯诸居士资助,回观宗寺开办观宗学舍,正式对外招生,这才算开始真正的僧伽教育,“专门研究佛经”,“分正预两科,正科二十名,预科二十名,一共四十几个人”。据虚回忆,与之同寮的学员有仁山、妙真,宝静[15]。

上学期的功课是《十不二门》,所以下学期还是接讲《十不二门》。把十不二门讲完之后,又接讲《教观纲宗》,第二年(一九一九年)上半年讲《法华经》,后半年讲《法华玄义》……到了暑假,谛老要考试,说实在话,我感觉到谛老虽然对教义和经中大义很精通,但是他对教授法上,还没体验到很好,考的时候讲多少就考多少,也不论范围大小,都是挨个的问一问,向来也不作文。[15]64

尽管“法华学堂章程”制定了详细的学习计划,阶段分明,目的明确,但观宗学舍对其实践的程度,大打折扣,大小乘经论并未见教,最先的课程是《十不二门》,该论是湛然对智《法华玄义》一段核心文字的解释,从《释笺》中节出,又有知礼的《指要钞》这样经典的注释,加之历代台宗耆宿之注解,堪称天台学最核心精深的文献,但此书是否适于初学,乃至置于公认的台宗入门教材《教观纲宗》之前讲述,大成问题。同时更为基本的《法华经》被置于第二学期,这样的教学范围和教学次第,可能限于学舍师资,可能出自谛闲本人独特的考虑,但就学员的接受程度和教学效果而论,是颇可商榷的。

(净玉)的精神有限,聪明也有限,用过劲一定要受伤。果不然到了第三年,累的病重吐血,后至一九二二年至观音阁,在仁山法师的小庙内病故。因为他用工很纯,谛老听说疼的心里很难过,直吊泪惋惜!前年有一位静安法师,(前说过)累的吐血,告假走了,从此不敢再用功。[15]65

压力太大而至身体出现严重的状况,是教育的方式和僧人基础薄弱,无法适应学习内容的深度和方式的强度两方面合力的结果,不能因材施教和过于传统的教学方式一直是观宗学社教育中存在的问题。观宗寺的经教教学相当严格,习教、修观和宗教实践三者结合的教学理念,被努力贯彻着,但“训练”和“修行”的成分要远大于“研究”与“学习”,关于现代僧人必备技能的书写作文,也不加措意。谛闲的行为方式和对僧团的要求体现了他对古代教下学修制度的传承意识,但这对于培养具有现代观念的学僧,则未必有良好的效果。

四、宝静时代的观宗弘法研究社

民国十一年(1922年)观宗学舍三年期满,寺学之后的发展,根据方祖猷整理的寺志,大致情形如下:“才毕业之宝静法师和授松法师,共‘商承谛公,改组为弘法社’决定继续招生。原预科恢复旧名为研究社,正科改称弘法社,由此原观宗学社分为两个不同等级的学社。”“是年观宗学舍改组为弘法,仁山法师为主讲,讲《摩诃止观》……仁师《止观》圆后即他去。仁山法师离寺在1923年,则是年接任者为静权法师。静权法师任主讲至1927年。”“1928年,大师召正在港粤弘法之宝静法师,回观宗讲寺任学社主讲重职,并将观宗弘法社、研究社二社合并为弘法研究社”“1928年夏,观宗弘法研究社成立,宝静法师为主讲,此后主讲一直未变。宝静法师为主讲后,对课程稍作改革,增文学一科,设文学教员并设书记及会计……谛闲大师圆寂(1932)后,由主讲宝静法师继任社长,增设助讲。”[7]147、155

此观宗寺学平稳发展阶段,宝静回寺后,定立新的教学简章,内容有所拓展,即《观宗弘法研究社简章》。[16]略如下:

(一)定名:欲传弘正法,须以妙观为宗,名与实符,心与言合,固定名为观宗弘法研究社。

(二)宗旨:敷扬法化,接引后昆,续焰传灯,唯人是赖,本社专以造就弘法人才为宗旨。

(三)地址:本社以浙江鄞县观宗寺为永远基础。

(四)组织:本社原有研究社为副级,另设立弘法社为正级。另又设预科为出入之先容。其弘法社所有学员,均由研究社升选。研究社所有学员,由预科升选。

(五)职员:主讲一人,副讲二人,督学二人,会计一人,书记一人。

(六)额数:弘法社二十名,研究社四十名。预科不限额,多少皆可。

(七)经费:社经费,均有观宗常住负担

(八)年限:弘法大教,硕赖机缘,教诲渊深,研究莫底,故年限不拘。

(九)年龄:在四十岁以下,十八岁以上,与本社宗旨泯合者选。

(十)祖源:去圣时遥,智难胜习,兢攻群典,必见分歧。先学天台一宗,为专门学,务必教观双修,俟有心得益,然后博览余宗。

(十一)课程:本社研学《法华》为主,须多讲《法华》,读《教观纲宗》、《始终心要》,阅《法华玄义》、《摩诃止观》、《法华文句》等三大部,及五小部。余如《大乘止观宗圆记》、《四教义集注》、《四念处》、《起信论》、《裂网疏》等随力研究。暇时兼习文学,作初心学经之前方便,亦为将来弘法时之用。

(十二)日课:晨昏功课,二时饭后念佛,随众上堂为助修。午前微研教义,午后修观听讲为正课。

(十三)例规:本寺年终建期静七,随众进堂,为自利。中元盂兰盆供,冬月普利七,为利他。

(中略)

(十九)升进:入研究社三年满足,升进弘法社,为平等员。三年圆满,升优等员。又三年升超等员。如程度高尚,资格可嘉,特别升进不例。

另观宗弘法研究社课程:[17]260

(一)经学科。专研天台教理,学习经论讲法(每日下午大座,午前抽签覆座)。

(二)行持科。重于真德实行,定时礼忏修观(除讲经前修观外,朝暮课诵随众,以笃精进)。(弘法部学员,每晚礼大悲忏以自修。)

(三)文学科。教授讲读文艺,练习佛界文学(逢三、六、九日午前,授文学科,每月二次作文,在例假日)。

此章程与法华学堂相比,宗学色彩更为突出。教学要求除强调多讲《法华》外,天台本宗祖师的著作如带有入门性质的《教观纲宗》、《始终心要》以及天台最核心的“天台三大部”皆被放在显要位置,不似法华学堂简章,祖师之论竟位在兼习且置于印度他宗论之后。法华学堂简章中的教、理、行三科,也有改动:原来分属理和行的止观修行和拜忏放生等宗教实践,合为行持一科,又增设文学,练习作文。注重习文,是天台宗的重要传统,此亦是适应时代对僧伽教育要求而生。总的来讲,弘法研究社的章程比法华学堂更突出宗派特色,课程设计更合理,可操作性提高,是一份更为成熟的教学大纲。

此是理念层面的规定,至于实际情况,演培法师的回忆可让我们略知一二,他本欲亲近谛闲老法师,但去时(1924年)法师已经圆寂,此时正是观宗学社在宝静领导下继续发展的时期:

住经单,除我还有其他诸位同参,早晚上殿,晨午过堂,都要随众,不得例外。每日午后二时,经单同住诸师,集合同到斋堂,听宝静法师讲经……经期结束,请求入学,时为大知客的,亦是弘法研究社的副讲,问我一些佛理,知我不曾听过什么佛法,要我先入学戒堂,从初步开始学习……在学戒堂读一学期,期终同样需要考试,但学僧的升学,不是规定在学戒堂要读几年,而是看你考试的成绩如何,考试的法师认为成绩不错,就可使你升级,我即因此而被升入研究社。时研究社开讲《四教仪集注》,为初学天台的一部重要著作。主讲宝静法师先讲,记得很清楚,是讲五时八教图,图中,一条线牵到这里、一条线牵到那里,主讲讲得津津有味,而且讲得非常圆熟,证知他对天台教理有相当认识,但我听来好像在听天书,不知法师究竟讲些什么。主讲讲完如蜘蛛网似的五时八教图,就到他处弘法利生,以下就由副讲继续讲解。

副讲对天台教理亦有相当研究,讲来同样头头是道,但线装本《四教仪集注》有四册,讲完最初两册,我真仍然不懂,不能不说我是相当愚笨,幸我对求法有很大兴趣,不论怎样听不懂,仍继续的听下去,未萌退学的意念。听到第三册一半,开始有点儿了解,到第四册全讲完,对天台思想较有领会,抽签抽到我覆讲。虽不如老同学讲得那么好,但已不像以前一句讲不出。[17]

此一节言初到寺,先入学戒堂,开始进行佛学训练,然后通过考试进入研究社过程,可见寺学依然坚持着初期教、观、仪式三位一体的原则。主讲副讲的学问水平得到了演培的充分认可,教学也是从入门级的《四教仪集注》开始,已经较《十不二门》切要,可知此时教学状况有所改进。但考试与进阶的方式较谛闲时代并未有实质改变:

二十四年快要结束,主讲宝静弘化回来,既与寺众同度新岁,又为学众举行考试。由于平时只讲《四教仪集注》一课,所以不如其他佛院有很多科目可考,就是所考集注,既不是列出几个问题,要学僧笔答,亦不是出一论文题目,要学僧写文,实如平时覆讲那样,主讲读一段原文,抽到那个就那个讲。讲时所重视于学僧的:声音是不是洪亮、口齿是不是清楚、消文有没有条理、显义有没有错误。在这几方面,主讲认为满意,就算成绩不错,有望升入弘法部。[17]46-47

观宗寺学仍然以为弘法人才的最主要技能在讲经,故对此格外注意,考试进阶皆以之为导向。但对于符合新时代精神的各种训练如写作和多元化的知识结构的建立,则不甚措意。教学方法也体现出这样的理念:

观宗寺的教学方法,全不依于教育原则,是天台一家的独特风格。不论讲什么经论,或天台教理思想:假定夏历五月初十下午讲大座,由主讲或副讲讲,晚上七时半,由弘法部学员讲偏座,即将下午主讲或副讲所讲的,从头至尾对预科及研究社同学讲一遍。这样,既使弘法部学员学习讲说,亦使预科及研究社同学更得深刻的入于脑海,到明天上午九时覆小座。昨日讲大座的法师,同样坐在法座上面,由他从签筒中抽出某支签,签上写的那个名字,就由那个同学覆讲。经过昨天午后及晚上两次讲解,照理应能多少覆讲一点,可是仍有少数同学,一动不动的默然而立。覆讲不出并不受到怎样责罚,但必须站在原位,等另一同学覆讲完毕,才许坐下。这本没有什么,但讲不出同学,总觉不好意思。有的经过多次,就离开研究社,是不是到别处参学,那就非我所知。至于文学,每月只讲《古文观止》一次,从不教学生怎样作文,对文学全不重视,也许是认文字属于葛藤,弘法并不怎样需要。[17]47-48

观宗寺学全然用旧时代“讲寺”培养法师的方法进行教学,尽管章程和理念都有了新时代教育的色彩,但实质的教学活动依旧在强大惯性下进行,来求学的僧人或者因为不适应这样的教学方式,或者无法得到自己希望学到的技能而退出:

在观宗寺住过多年的法友,每日受到佛法的薰陶,不论是个怎样根钝慧浅的,能讲几句佛法是没有问题的,但写不通一封信的亦不在少,我就因感到如此,难以安心的再续住下去。经常向学友探听到什么地方学文字较好,很多学友都这样告诉我:“你如真的想学文字,最好到闽南佛学院,那儿相当注重文字,在那儿学的僧青年,不但会写很通顺的信件,文章亦都写得相当不错。”听后就想转学闽院,在此不但没有文字可学,就是报纸亦不准看,甚至太虚大师主办弘扬佛法的《海潮音》,如有学僧看了,可能会被迁单(开除)。限制这样严格,怎能学到世俗文字?[17]48

这样的教学方式,已然引起学员的不满,而演培也产生转投闽南佛学院的念头。更有甚者,学社还不许学员阅读太虚系统创办的广受僧众欢迎的《海潮音》杂志。众学院只有从隔壁的延庆寺借来偷看,阅读热情愈高,当然也就有对学社思想控制太过的抱怨。此事宝静听闻,向学员解释道:

佛教大小乘各宗各派的典籍,没有一种不可看,因各宗各派的思想理论皆是佛法,现在你们在此学习天台,是要你们先对天台教理有个确切的定解,然后再看其他各宗祖师的著述,不论他们讲得与本宗所讲有什么不同,或与本宗思想根本对立,就不会动摇对本宗的见解,不然,看看这宗的理论,看看那宗的理论,不能辨别那宗理论的胜义,怎能出去弘扬正法?为此,凡是来此学习天台教理的,总不让他们去看其他各宗理论。到了自宗思想搞通,要看那宗典籍,没有什么不可,不要误会对你们思想控制!中国各宗各派既然皆是佛法,当可自由阅读。[17]48-50

演培认为宝静的说法,细想有理,各宗思想互相破斥,初学者就难得正论,不过他最终还是决定离开观宗寺,前往闽南佛学院,接受更新派的佛教训练。

在学习阶段是否应该博览诸多宗思想的问题上,宝静希望学僧在自宗通达之前不要受其他佛学思想影响,如此才能一门专精,由深入博,自然有理,这和太虚之极力避免“颟顸侗之调和”有相通处,但学社因为缺少了太虚所言的“普通教理院”阶段(见本文第一节),学生没有对佛法各宗的概观和对自宗信心定见,自然有接触新事物的好奇,反倒不能一心于钻研自宗了。此亦是观宗学社教育思想所包含之悖论。

五、结语:观宗学社的遗产

观宗弘法研究社最终由于日本侵华战争的升级和宝静法师的英年早逝而事业停顿,这座在东南乃至全国僧学界都影响巨大的宗学重镇,未能存续,自然是一种遗憾,但谛闲和宝静两代人复兴天台宗学的实践获得的经验仍然非常有价值。观宗学社至少在三个方面具有不可替代的历史地位:

首先,造就了一批弘法人才、佛门龙象,遍及中国南北及海外,其中杰出的,如仁山、虚、宝静、常惺、演培等,为中国佛教作出杰出贡献。

第二,它和其他一些台宗寺院一起为保存和延续的天台宗的学脉作出贡献,使得天台宗在社会剧烈变动中,得以保存教学和修行传统。

第三,与激进的走现代化道路的太虚人间佛教系统不同,其保存了更多的中国古典佛教的传统,为以后中国佛教多样化的发展提供了可能。

太虚和谛闲被认为走了两条不同的复兴佛教道路,一者代表创新,一者代表传统,他们面对相同的时代问题,采取不同的应对手段,但目的都是通过重兴佛教教育来振兴时代巨变环境下的中国佛教。太虚长于理论和体系的构建,但过于超前,其想法往往脱离实际而难以实现,构建的一套完整合理的宗学教育方案,由于过于宏伟,非一人一时可以实现;谛闲立足于本宗,集中力量建立专宗之学,但由于教学理念和方法未能完全与时代相应,流于保守,限制了教学的效果。他们的佛教教育努力,皆未能取得彻底的成功,但是,都为我们留下了宝贵的遗产,从理论和实践上为建立宗学的佛教教育提供了卓越的思想和宝贵的经验。