基于空间句法的多尺度空间结构

杨 滔

YANG Tao

1 概 述

自2015年12月中央城市工作会议召开以来[1],以人的城镇化为出发点,优化城市空间结构,提升城市空间品质,逐步成为我国新型城镇化转型的趋势。当前的实践项目往往包括宏观区域尺度、城市尺度以及中微观社区尺度的城市设计等,这些都将涉及如何去观测、设计、评估以及优化那些不同尺度的空间结构。例如,大到北京城市副中心155km2和雄安新区100km2的空间结构布局,小到北京或上海等城市中心区0.2公顷左右较小规模的空间结构更新等。特别是,当前城市总体规划改革中提出针对城市空间结构的体检和评估工作,急需建立起面向实践的方法体系。不过,如何定义空间结构并没有固定的方法或模式,这导致对其优化的方法存在模糊性。总体而言,一方面,研究空间形态的结构,即物质空间是如何布局的;另一方面,探索社会经济环境等要素的空间分布与关联而构成的结构,即非空间要素在空间中是如何布局的。不管哪一种研究,结构往往被认为是表面现象或形式之下的深层次内容、机制或本质,支撑着整体空间系统的构成和运营,并不断地变化或演进,乃至突变[2]。因此,优化空间结构被认为将会带动完善各种类型的城镇化进程,缓解不同阶段的城市病,促进不同尺度的高质量与精细化发展,使得城镇良好而高效地运转。

然而,任何一个尺度的设计都必然会涉及其他尺度的问题,而且不同尺度上的设计内容如何层层传导或迭代也是不可回避的话题。从空间结构和功能效益的角度,深入研究城市空间结构在不同尺度上的互动机制,将有助于设计或优化城市之中的空间结构,提供一套可行且可推广的方法体系。以往基于静态的或者单一尺度的空间形状或功能的研究,已经不能解决上述跨尺度的空间结构的识别与设计。因此,就多尺度的空间形态本身,深入探索新的研究范式,剖析城市空间结构的构成机制和尺度互动,从而解决我国新型城镇化转型过程之中面临的设计实践问题,将是必要的。

2 范式的转型

从城市空间结构及相关领域研究的国内外发展来看,随着以人为中心理念的转变、网络思维方式的普及以及大数据分析方法的兴起,特别是更为精细的大量实时动态数据以及人工智能技术的出现,空间结构研究的范式发生了深刻的变化:从构图形式,转向场所,再转向空间网络;从整体格局,转向个体空间体验,再转向个体与整体的互动;从静态的形式,转向动态的系统,再转向多维的分析。这些范式的变化促进了不同学派的出现与发展。这些研究范式的变迁起源于社会学、生物学、信息学、电力学等学科对于社会网络、生物网络、互联网、电力网络等深入的研究;同时也源于网络理论本身的出现,对于解决复杂性的问题有突破性的进展[3-4]。

新的研究范式也越来越关注多尺度“流动”与“联系”,包括整体空间各个局部之间在城市、片区、社区上的联系,物质空间结构与诸如能耗、社会人口、交通物流、环境污染等之间的关联,而这些不同维度和尺度的关联构成了描述城市空间结构的基础。例如,麦克·巴蒂(Mike Batty)于2013年的《城市新科学》(The New Science of Cities)一书中明确了研究范式从传统意义上的区位(location)转向了网络(network),认为区位源于交流(interaction),即不同尺度的社会经济等活动中的交流关系决定了那些不同规模活动的空间区位[5]。此外,物质空间结构也被认为是那些社会经济环境等要素在不同尺度空间之中关联的折射。特别是近十年,“网络”的概念进一步启发了城市空间结构研究的新方向[5-7]。因此,将城市空间形态视为多尺度变化的网络结构,这种研究范式也成为新的趋势。

3 空间句法的发展

在新的研究趋势之中,空间句法(Space Syntax)是从网络思维的角度研究空间形态及其认知与功能的一个学派,这是该研究主要的理论基础和方法。此处特指英国伦敦大学学院的比尔·希利尔(Bill Hillier)教授及其同事们于20世纪70年代建立的关于空间形态的理论和方法,剖析了不同尺度下不同空间之间的复杂联系及其和人们活动模式的相互关系,来直观定量地揭示空间现象下那些无法言表的社会逻辑和空间规则,提出了自组织的空间结构及其演变模型[8-9]。例如,亚历山大(Christopher Alexander)后期的著作《自然的秩序》[10]以及巴蒂(Mike Batty)后期的著作《城市的新科学》[5]对空间句法早期的研究案例都有详细的评论,并加以借鉴与推广。

与之同时,空间句法的基本理念还是强调:空间布局或空间序列的模式对于区位、行为、社会经济等方面的决定性影响[11-12]。空间句法的这些研究由伦敦大学学院(UCL)传播到了世界300多个高校和研究机构,并在美国、法国、德国、挪威、日本、巴西等国家形成了关于空间句法的研究中心。在我国,空间句法也逐步进入不少高校的教学和科研之中,并先后在北京交通大学、东南大学以及深圳大学举办了3届空间句法研讨会议。根据知网全文检索,最近3年关于空间句法的文献共计1,166篇,在国内形成较为活跃的研究氛围。因此,从学术研究的角度而言,空间句法为城市空间结构方面的研究提供了一条新的路径,值得我们继续探索。

基于网络科学和个体行为模式研究以及大数据和机器学习技术的发展,空间句法理论本身也面临范式的转换。不同文化下的城镇空间结构具有明显的异质性(图1),而这些特色空间是如何在不同尺度的空间文化作用下形成的,它们又是如何彼此关联的,这也是该理论需要进一步研究的方向。因此,针对多尺度互动和变化的空间句法研究,将有助于我们从基础研究的角度,为国际空间句法理论和方法的创新发展做出应有的贡献。

图1 / Figure 1不同文化下的城市空间机构Urban Spatial Structures Generated in Different Cultures

4 从静态的空间结构到“空间流”

空间句法研究的核心对象是城市空间结构,这一直都是城市研究中经久不衰的话题。空间结构一词大概于19世纪初被地理学者运用到城市研究之中,目的是将城市作为有机体来研究,揭示其本质性的系统性关联,形成城市空间发展的理论和方法[13]。用空间形态的方法分析和研究城市的物质形式和社会经济等结构性问题,都可认为是城市空间结构研究的一部分。其研究与实践的内容也多种多样,至少根据“尺度”与“时间”的不同而有不同内涵,如从区域的形态到个体建筑的风格,从一个到多个国家的城市形态演变等。

随着历史的发展,城市空间结构研究与实践的范畴逐步扩展:古典的城市形态更多地与美学、几何以及社会象征意义相关,如图底关系、几何形状所体现的“乌托邦”或者“宇宙秩序”等;随后,西方城市形态与经济社会联系起来,如老欧洲的多个学派对街坊块、绿地、公共空间、建筑高度等方面的研究[14-15],美国芝加哥学派伯吉斯(Burgess)等根据用地、人种、经济状况等绘制的城市同心圆模式[16],以及不同研究与实践总结的带型城市、网格城市、单中心或者多中心模式等[17-21];进而,城市空间结构研究与心理学、环境行为、交通、环保、节能、城市管理等各个相关领域彼此交融,形成了新的研究范畴与对象[15]。

随着20世纪末可持续发展和网络理念的提出,近年来评估与创新城市空间结构这个话题又逐步成为了国际研究热点之一。一方面,近现代城乡规划和设计发展史上,伴随机器大生产、机动车普及、住宅工业化、互联网诞生等,关于城市空间结构的新想法被一次次提出来,也反复遇到各种新挑战。例如,凯文·林奇(Kevin Lynch)从认知和感知的角度,提出物质空间结构的连续性与可读性[22]。基于地块、街区、用地、时间等因素,康泽恩学派的杰弗里·怀特汉德(Jeremy Whitehand)提出了城镇空间结构的演进机制,即租地权周期和经济发展周期在空间形态变化上的折射[14]。

与之同时,从社会学和历史学的角度,人们对空间的异质性和复杂性有了更多的关注。1989年社会学家和地理学家爱德华·W·苏贾(Edward W Soja)以洛杉矶为例提出的后工业化模型,强调了空间性(spatiality)在社会学和历史学中的重要地位以及第三空间的理论,平衡了空间、历史、社会这3方面的维度[23-24]。2001年社会学家曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)的网络社会模型等,明确地区别了两种空间,即空间流动( fl ows)和空间场所(places)[6]。最近几年,麦克·巴蒂(Mike Batty)认为城市空间结构研究面临新的挑战,即网络(network)、流动( fl ow)、交流(interexchange)等概念使得区位(location)只是流( fl ow)的结果,甚至全球化也可视为更大尺度的空间链接[5]。

当今,由于西方能源危机和全球极端气候的出现,可持续发展,或弹性、或活力的空间结构的议题频繁出现在国际论坛之上,如新城市主义(new urbanism)、新都市乡村(new urban village)、精明增长(smart growth)、慢行城市(slow city)、紧凑城市(compact city)、基于形态的导则(form-based code)等明确涉及物质空间结构的各种新理念,这是物质形态空间结构在21世纪初重新得以重视的原因之一[25]。然而,其评估或优化的标准、方法、指标等并未达成共识[26]。这是由于新理念提出的更多是关于规范性的要求,而非分析性的内容,反而在一定程度上导致了对空间结构内在构成机制缺乏深入的研究。于是,对于空间结构的研究及其评估体系和方法依然是各国城市研究领域的学者们努力探索的方向[26-27]。

空间句法从1990年起就从空间彼此连接的角度,探索城市空间结构对交通和用地的影响。对欧美城市的大量研究表明,不同尺度的空间组织,让不同出行距离的交通出行恰当地交织在同一空间中,推动了不同功能的涌现,形成真正的混合用地模式与多元化的交流活动,促进社会、经济与环境的可持续发展[28-31]。基于欧盟24国的研究,他们提出了“无所不在的中心性”,即城市中心性的功能将遍布在城市的各个角落,这不是一种简单的多中心模式或区位等级,而是多尺度中心的复杂而精致的交织和互动,构成了城镇的一种普遍性功能[30,32]。

5 多尺度的空间结构

另一方面,在过往的研究之中,空间结构涉及空间格局、空间区位、中心与边缘、单元规模、空间价值、有机序列、发展方向、演变机制等方面,其中对于社会经济环境等多尺度机制的探索变得越来越重要,这是由于假设前提是那些空间结构的建设都是由不同尺度的社会经济环境要素推动的[15]。然而,社会经济环境等要素需要落位到空间结构建设之中,真正地转化为人们的空间活动,城镇空间的运作才能顺畅,从而促进能源节约与公共空间资源公正化,真正地推动可持续发展。

特别是近十年,“网络”的概念进一步启发了城市空间结构研究的新方向[5],例如空间句法研究理念逐步被接受。因此,将城市空间结构视为网络结构的研究方法也成为新的趋势。然而,真实世界中各种要素之间的关联比城市空间模型更为精细、更为动态,从而使得整个由那些要素构成的网络系统变得更为复杂,不确定性由此而更为明显,出现了不可预测的方面。因此,在绝大部分研究之中,城市空间各个部分之间在各个尺度上的关联机制并未充分揭示,而更多关注特定尺度的社会经济环境等要素的空间结构化特征[5]。

因此,对于特定城市或片区,空间形态结构和空间功能结构在哪个(些)尺度层面上才显著性地相互影响?为什么会这样?这并未定量地揭示出来,而往往采用“综合性”这种定性的词汇来描述[33-35]。除此之外,目前的研究更多是偏向于宏观研究,如全球化和地方化两个层面的功能对于世界城市或多中心空间形态的影响[7,36];对于空间结构的中微观尺度互动的研究偏少,也存在一定技术瓶颈,因为中微观的尺度变化机制更为精致而细微,常常难以精确捕捉[37-38]。即使空间句法这种国际公认的应用于中微观空间多尺度分析的理论和技术,识别出从区域直到社区尺度的不同空间关联特征,仍未完全解释多尺度互动机制[39-40]。这种机制的明确将有助于决策者在多重尺度(如区域、城市、片区、社区或街道)互动中,客观地判读出某种形态和功能因素的重要性[41-42],如旧城更新之中辨别“微循环”的路径[43]。因此,从多尺度互动角度,对于城市空间结构中形态与功能之间互动机制的研究,不仅是国际城市规划和设计界研究的新趋势,而且有助于丰富我国城市空间结构的多尺度理论体系和技术方法。

6 我国的研究动向

我国规划和设计学界对已建或新建城市空间结构的特质化、集约化、高效化等也开展了不少理论研究和实践探索。很大一部分是从地理学的角度,进行研究社会经济因素的地理空间布局及其对于城市空间模式或结构的影响[44-47];最近空间句法的理念也被借用到社会经济的空间分布研究之中[48]。还有一部分研究是从传统意义的建筑学角度,研究物质空间的构成方式及其功能或象征意义内涵[49-53];其中,一部分学者如龙瀛和杨俊宴运用了新兴信息技术和大数据挖掘方法等,对城市空间结构进行了不同尺度的精细化探索,特别关注人的感知对于大尺度空间结构的影响[54-56]。针对这一新趋势,王建国提出了“城市多重尺度的全链空间体验性把握”的新概念,并结合中央城市工作会议公报提到的“空间立体性、平面协调性、风貌整体性、文脉延续性”等进行了深入的剖析[57]。研究的范式从关注形式本身的分类,逐步转而去探索形式形成的内部机制以及与其他社会经济环境等因素的互动关系。然而,从空间网络的角度,对于我国城市空间结构的特征、建构机制以及内在的形态和功能机制的研究仍有很大的空间,这也是建构城市空间评估与优化技术的基础,具备广泛的实践意义。特别是最近几年,在数字化集成技术的支持下,对于不同尺度、不同时间精度的空间形态属性可进行快速而较为准确的认知,从而可以去识别我国快速城镇化进程之中更为精细的空间协同、联动、迭代过程。

与此同时,自从空间句法理论和方法于20世纪80年代进入我国[34,58],我国学者借助这个理论和方法,对城市空间结构展开了一系列研究工作。例如,杨滔分析了清代北京城以及1949年之后北京旧城的历时性变化,分辨出北京旧城礼仪空间和日常生活空间的特征[59]。朱东风分析了苏州空间结构的变迁,提出了中心结构体系[60]。王浩锋和叶珉对于西递传统村落空间结构形态进行了分析,探讨了其空间形态对于村落生活的影响[61];之后,王浩锋深入地研究了深圳市的空间结构与商业用地之间的关系,发现这两者之间有明显的正相关关系[62]。段进对于相关理论进行辩论,针对苏州、南京、嘉兴、天津等地案例应用进行过较为系统的梳理,从空间结构、交通、用地等方面指出了空间句法在中国城市应用的优劣[63-64]。王静文、毛其智和党安荣也构建了北京不同时期的空间结构模型,详细分析了空间、用地以及社会经济之间的关系,揭示了北京空间体系运行的机制以及演变规律[65]。盛强和韩林飞更详细地分析了北京中微观层面的商业中心形态,发现北京历史城市中道路等级划分、铺装方式等技术因素与空间拓扑形态高度吻合[66]。吕斌和陈圆圆将空间句法的方法应用到城市结构更新之中,认为空间句法在方案设计指导和评估问题中,使得规划过程和空间社会性预期结果得到可观的呈现[67]。杨滔采用空间句法的方法对北京、上海、伦敦、东京等10个城市的空间结构进行了比较,认为这提供了一种较为精确而直观的评估方法[68-69]。上述这些研究基于对空间形态的识别,或多或少地研究了空间结构与功能使用之间的多尺度联系,然而多尺度的空间联系还未完全揭示清楚[70]。进一步完善多尺度的空间句法技术,有助于多方位地考虑以人为本的设计策略,同时多层次地关注物质形态设计品质。

总之,随着复杂网络科学发展、大数据和人工智能技术成熟,以及城市实体空间结构和虚拟空间结构互动的强化,从多尺度的角度,去探索空间形态与空间功能结构之间的关系,总结其深层次的特征,并和西方城市的空间结构进行对比研究,无疑有助于在全球视野下,发掘我国城市空间结构的形成机制,为优化空间结构提供一种多尺度的理论依据和技术支持。

7 全尺度的聚集与分散

空间句法首先从城市空间结构的构成入手,研究每一条街道是如何彼此相互连接,从局部到整体,最终逐步构成整个城市空间网络,以此去明确哪些空间因素决定了城市空间网络跨越所有尺度的建构过程;进而思辨城市空间的整合程度,即每个空间距离其他空间的远近程度,与空间网络所覆盖的范围之间是否影响了空间网络本身的形成。结果表明:双参数的韦伯累计函数控制了每条街道嵌入整个城市空间网络的全尺度过程;且规模参数和形状参数分别为全局总深度的均值和嵌入速率的均值。

一方面,韦伯累计函数本身说明了城市空间网络形态的构成不是无序的,而是有序且复杂的迭代变化过程。然而,这种有序并不是自上而下地强加在空间形态之上的,而是基于每条街道与其他街道彼此自下而上的连接而一步步形成的,每一步都基于前一步的建构方式,最终在不同尺度上涌现出空间模式。不过,随着尺度的增加,较大规模的子网路或当时的整体网络将会限制新增街道的嵌入过程,这体现为自上而下的作用,或路径依赖作用中的局限性。另一方面,双参数实际上分别代表了空间的整合程度以及新增空间的数量。

这表明,城市空间网络的构成目标是:每个空间尽可能地靠近其他所有空间,即靠近目标空间;与之同时,每个空间尽可能地连接到更多的其他空间,即占据的目标空间。不过,这两个目标是相互矛盾的,因为在每次新增的特定尺度下,占据了更多的其他空间,也就意味着在该尺度之下获得了比前一个尺度更多的空间深度,于是系统的总深度就会增加。不过,正是这种在各个尺度上都相互制约的因素,导致了城市空间网络形态不会是无序的生长。

不严谨地说,城市空间网络是嵌入或映射到二维的地面之上,那么这个二维平面本身就限定了每个空间连接到其他空间的方式,这是一种物理几何空间的限制。正如小世界网络理论中,限制因素还包括物质空间上的限制。这使得任意空间不可能在较短的距离内无限制地连接到其他尽可能多的空间。于是,这种几何维度上的限制使得某些空间必须远离那些起点空间,其表现为分散的行为。从这种意义上,空间上的聚集与分散就体现在那两个变量之上,即整合度表示聚集,而嵌入速率则表示分散。

不过,这两个变量在全尺度上都受制于空间网络的几何本体在二维平面上的映射。同时,考虑到人们行走的模式一般是线性的,也就是一维空间。那么,整合度可视为人们对空间静态的占据,而嵌入速率则可视为人们在空间中的穿行,即人们在一维空间的出行方式。在这种意义上,聚集和分散也对应为占据和穿行。于是,城市在二维平面上进行空间建构,可以视为城市空间网络本身选择了不同的空间维度,去适应人们出行对一维空间的偏好,同时也适应于人们占据对二维空间的偏好,最终体现为多尺度的“空间维度的波动”,即穿行和占据这两种空间行为在不同空间尺度中的映射。

8 不均匀空间网络原型

基于上述城市空间网络构成的统计规律,从形态的视角探索空间网络是否非匀质化,是否影响了空间网络聚集或分散的空间效率,以期进一步揭示空间网络内在的空间机制,并从中发展度量城市空间效率的方法与变量。这种聚集和分散的空间趋势导致了不均匀空间网络的形成。首先,对总深度的优化体现为空间网络的聚集,而对穿行度的分布模式优化,则体现为空间网络的分散。从几何构成上来说,空间聚集程度较高的是放射状的中心(星型结构)和正交方格网结构,而空间分散程度较高的是环和线;随尺度增加,这种区别越明显。那么,当城镇规模小的时候,往往是线状或环状,因为总深度还不至于过大;而当城镇规模大的时候,往往是方格状(如北京),或放射状(如伦敦),或两者结合(如东京)。不过,规模大的城镇空间网络中都存在断裂点,如死胡同或尽端路,这样使得线状的结构可以折叠起来(如威尼斯),从而既保持更好的聚集效应,又促进穿行度的均匀分布。因此,断裂的方格网可作为较大城镇的空间原型。

其次,不同尺度的整合度优化导致了复杂的、疏密相间的不均匀空间网络形态。整个城市在总体层面上都保持“中心—边缘”模式,即中心的街坊块较小,而四周的则较大;而在中小尺度上保持两种模式,即“边缘—中心”和“中心—边缘”模式,前者即为中心的街坊块较大,而四周的则较小。这也是保持不同尺度上聚集和分散,即一部分空间网络的密集化,而另一部分空间网络的稀疏化。在这种意义上,聚集和分散本身都对应于空间形态。这体现为:城市空间网络在发展之初,往往呈现“一张皮”的发展模式,寻求较小尺度的整合性;而在城市空间网络发展成熟之后,将会向“一张皮”的两翼发展,形成疏密相间的片区,最终形成多中心的格局,以此综合性地优化不同尺度的整合程度,实现跨越尺度的“均衡式”空间优化机制。

最后,空间效率的概念是将聚集和分散统一在一起,形成空间影响力不均匀的前景和背景网络。一方面,根据定义,穿行度可视为从其他空间穿越某个空间的潜力。换言之,如果人们停留在该空间内,不用移动,就可以接受其他空间人们的到访,这体现为一种由空间带来的信息或交往收益,即提供了更多不用外出就能获得的交流机会。某个空间的穿行度越高,该空间所能获得被访问的概率越高,这表明该空间的收益越大。那么,穿行度均匀分布的目的是使得尽可能多的空间具有更多的收益。另一方面,总深度则可视为从某个空间到达其他所有空间所消耗的总距离。可解释为,为了获得在其他空间的交流机会,而需要跨越其他空间所付出的空间距离或时间等。这可称之为空间成本。那么,穿行度与总深度之间的比值可视为空间效率。该指标消除了两个变量之间的悖论,运用一个公式统一了空间的聚集和分散,也可视为空间的占据和穿行活动。

此外,不同尺度下涌现的前景和背景网络的影响力各有不同,因城市而异。例如,曼哈顿、雅典、东京的前景网络在城市层面上具有最高的空间效率,而在社区层面上具有最低的空间效率;上海、北京、伦敦、威尼斯的前景网络则在社区层面上具有最高的空间效率,而在片区层面上具有最低的空间效率。可认为,空间的整合性与空间的穿行度(或嵌入速率)体现了城市空间网络在不同尺度上发挥着内在的几何平衡机制,实现空间效率在不同尺度上的最优,而不是在某个单一尺度上的最大。

9 跨越尺度的立体联动

基于对城市空间效率的度量,可以剖析出不同尺度的空间效率结构,判断这些结构之间是否存在复杂关联及其稳定性。除了在全尺度下,韦伯累计规律更好地描述了城市空间网络构成的规律之外,在中小尺度之下,那些不均匀的空间网络存在幂律规律或分形规律。例如,曼哈顿、芝加哥、雅典、北京、伊斯坦布尔、伦敦、东京、上海、巴西利亚、威尼斯10个城市、京津冀和长三角区域以及3个超大区域均存在幂律规律。这证实了过去对于城市空间网络分形的研究结果[5,39]。不过上述研究案例跨越的范围和尺度更大,充分说明了从社区、片区、城市、区域不同层级之间的空间网络形态存在相似的规律,或彼此互动。

然而,同一城市不同尺度的前景网络,即高效率空间所形成中心性空间网络,并不一样,存在一定的差别;而不同城市中,这种差别又各自不完全相同。例如,东京社区级前景网络在城市层面上也交织成为网状,而芝加哥社区级的前景网络更为分散。这又说明:对于真实城市,幂律法则之中还存在着细微变化,社区、片区、城市、区域等并不是完全的嵌套关系,而呈现出更为复杂的关联。实际上,亚历山大的《城市不是一颗树》(A City is Not a Tree)[71]以及空间句法对于模糊边界的研究[72]中就表达了类似的观点。城市空间网络的局部和整体之间存在类似的地方,然而不可能完全一样,即不是完全自相似。正是由于不同层级的局部之间存在相互重叠的部分,使得局部的边界并不是完全清晰界定的,导致了不同层级的局部都彼此存在密切的联系。

那些不同层级的联系使得跨越不同尺度的高效空间彼此相互协同,并在空间位置上彼此相互连接,于是这就构成了跨尺度的“立体”网络,它们共同支撑着稳定的空间结构,使得整个系统能够容纳不同尺度、不同规模、不同类型的功能性活动,这称之为空间网络形态的厚度。这也表明了不同城市、不同城镇群、不同超大区域空间网络形态的厚度各自也不完全一样,使得它们的前景网络和背景网络存在一定的差异,构成了这些城市、城镇群或超大区域的空间特色(图2)。

这些城市空间结构依赖于不同尺度的高效率空间彼此有机地连接在一起,同时在同一尺度下不同效率的空间适度协同,形成空间效率精细叠加的空间结构。这体现了同尺度空间联系的丰富程度和稳定程度,可视为城市空间网络形态的厚度。在城镇群和超大区域中的研究,也可发现不同尺度的空间效率之间的协同,对于空间结构的识别非常关键。在这种意义上,可认为城市空间结构是基于空间网络形态的厚度而产生的。随不同尺度之间的交互作用,城市空间结构并不是固定不变的,而是随尺度的变化,不断地涌现出来的。当不同尺度的高效率空间彼此能更多地叠加在一起,那么城市结构会根据其强弱程度而涌现,而不是完全由自上而下的空间形式而决定的。因此,由不同尺度的空间效率图组合的空间图谱为深入理解动态的空间结构提供了可视化的工具。

图2 / Figure 2长三角不同尺度的空间结构的融合An integrated and multi-scaled spatial structure of Yangtze River

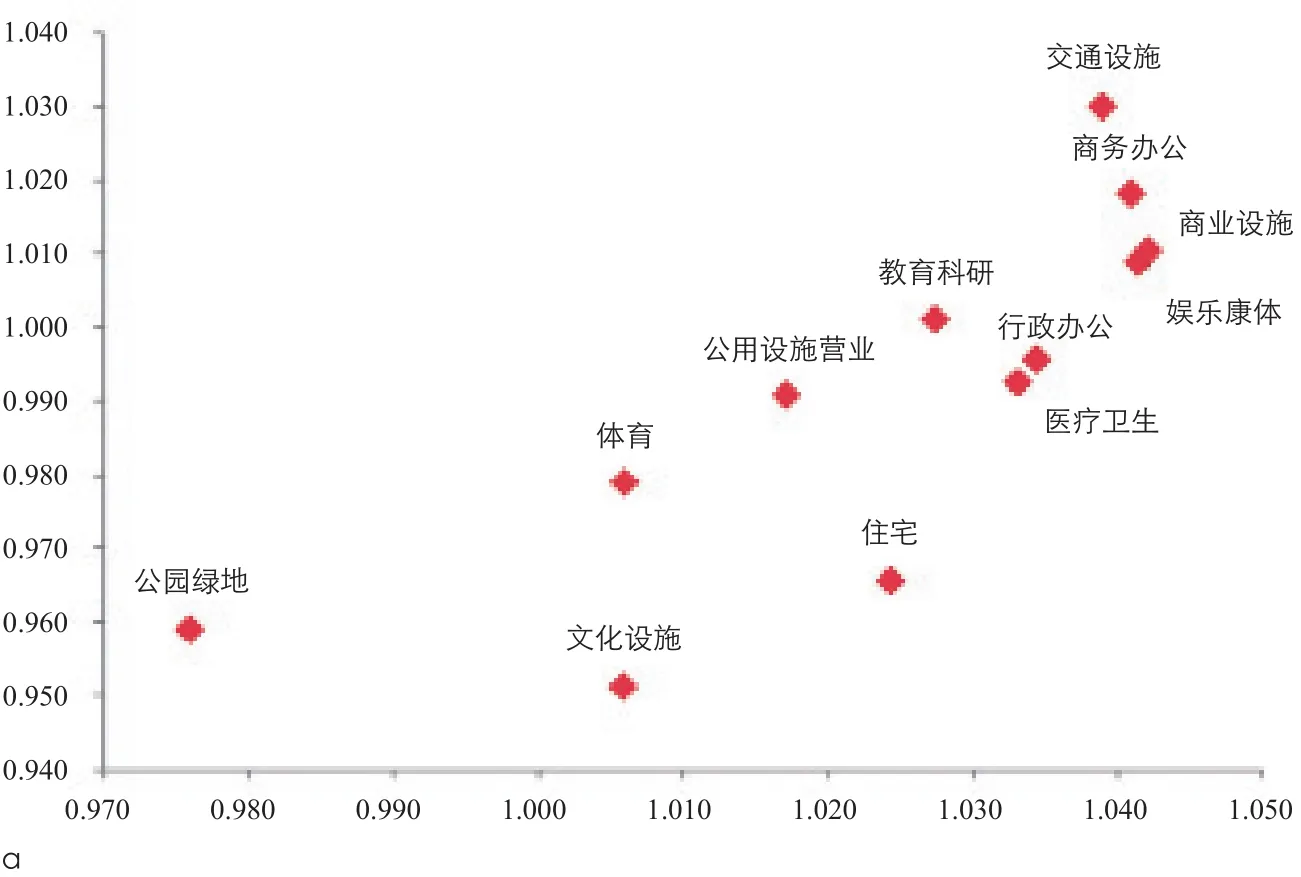

图3 / Figure 3上海(a)与成都(b)不同城市功能对城市不同区位的需求(横轴表示城市尺度的区位,纵轴表示社区尺度的区位) / Different spatial locations corresponding to different urban functions of Shanghai (Left) and Chengdu (Right) (The horizontal axis represents urban scale location, and the vertical axis denotes community scale location)

10 城市功能的空间适应

不同尺度的空间效率图谱也反映了空间区位的好坏,这对于城市功能在城市空间网络之中的选址和布局非常关键(图3)。空间句法对于北京的研究表明:中小商店和低档宾馆不仅选择空间区位较好的地方,而且城市空间形态影响了它们的空间布局;连锁宾馆的空间区位虽然相对较差,然而城市空间形态仍然影响了它们的空间布局;高档宾馆的空间区位虽然相对较好,然而它们的布局并不受到城市空间形态的影响;贸易市场的空间区位相对较差,且其布局完全不依赖于城市空间形态。这表明了城市中不同类型功能具有不同尺度的空间区位和布局需求,然而某些大型设施,如贸易批发市场等,并不依赖于空间区位或空间结构的好坏。

因此,可认为城市活力中心(如中小商业区)的区位好、布局相关度高;一般性中心(如连锁酒店区)的区位一般、布局相关度高;品牌中心(如高档宾馆区)的区位好、布局相关度低;而特殊中心(如贸易市场区)的区位差、布局相关度低。这可称之为北京的“空间形态—功能性”中心体系。在这种体系之中,不同的功能对应于不同的空间形态和空间区位。一方面,全局空间效率对一般商业分布模式影响大,而局部空间效率对较小型的设施分布模式影响大;且北京的空间效率对行政机构的分布模式有一定的影响,体现了北京作为行政中心的特色。另一方面,越小型的盈利型设施,越靠近(全局或局部)空间区位较好的场所;而大部分公共型的设施稍微远离空间区位较好的地段。

然而,上述的分析明显表明:除了空间结构因素之外,还存在诸如规模大小等因素对于城市功能选址的影响。这说明部分城市功能并不依赖于空间因素,从而带来了吸引点与空间结构的重要性之争。不过,以往研究表明,大部分功能还是受到了空间因素的影响,这在于吸引点和空间结构之间的作用力是相辅相成的,甚至由于规模大而形成的吸引点在发展过程之中会逐步影响到空间结构的变化。基于此,可认为不同的功能需要根据其规模大小、消费或服务人群、文化或品牌、运作方式等非空间因素,去适应不同尺度的空间布局及其形成的空间区位。这可称之为“城市功能的空间适应”,即非空间的功能因素在空间选择过程之中逐步去适应空间的物化过程,并最终体现在空间区位与布局之上。

此外,大数据为我们提供了更为细致的设计工具,使得合适的功能有可能更为精巧地体现在合适的空间形态之中,从而有利于根据物质空间网络形态的评估和调整辅助城市的精细化设计和管理。从理论上来说,今后大数据的实时交互功能的发展,将会进一步推动吸引点与空间结构之争,因为大数据本身的实时交互提供了更多的非空间联系的方法。不过,一些学者的研究表明:过去信息技术的发展对实体空间的影响不是削弱,反而是增强[73-74]。本质上,城市空间网络形态是否匀质?如果我们对实体空间的出行没有需求,那么这种匀质的空间网络将会出现。然而,作为生物人,我们至少暂时还生活在实体空间之中,对于出行的远近仍然有考虑,那么物质空间网络的形态还很可能不会变得均匀,从而空间效率和区位之间的差别仍将存在。不过,大数据的实时互动技术对于城市物质空间形态的影响仍然是一种重要的研究课题。正如彼得·霍尔(Peter Hall)曾多次谈到,只要空间距离没有消失,那么城市规划设计将不会消失[7]。

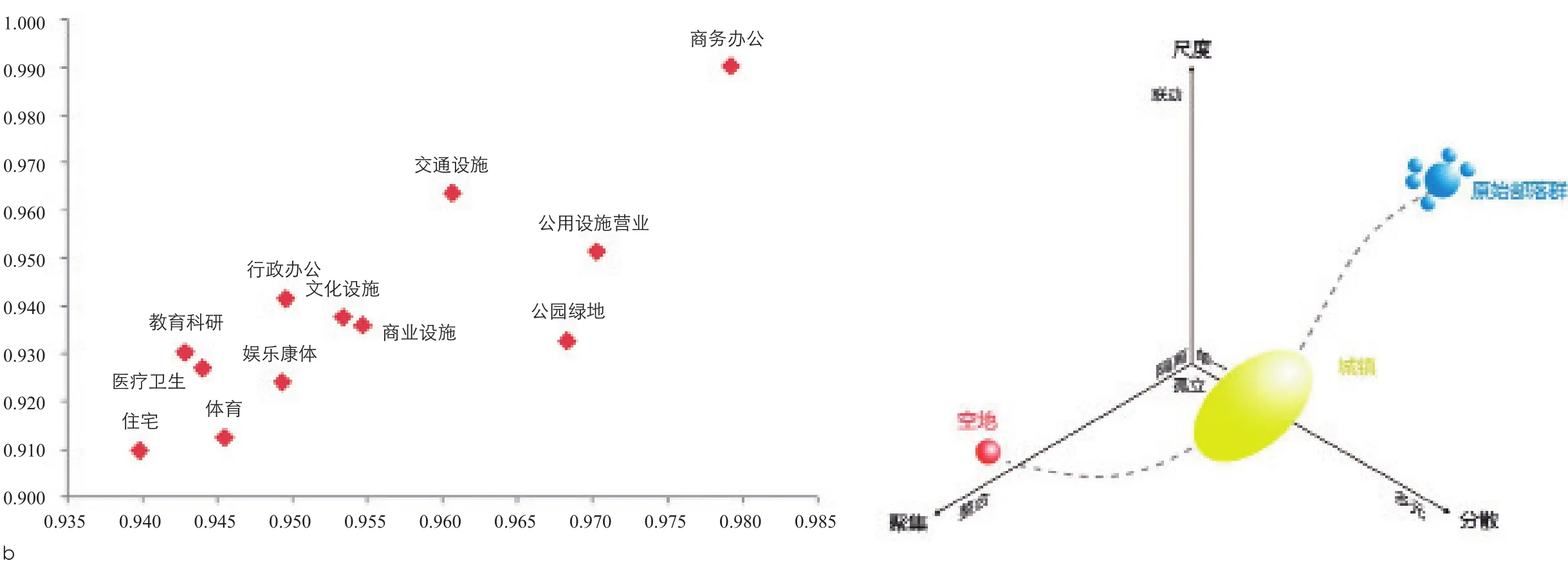

图4 / Figure 4概念性框架(红色:空地;黄色:城镇;蓝色:原始部落群) / A conceptual framework of multi-scale spatial effect (Red: empty space; Yellow: urban areas; Blue: primitive tribes)来源 / Source: 作者自绘 / Illustrated by the author

11 结 语

上述的总结与讨论使得我们可进行理论性的综合,建立初步的概念性理论框架和模型,以此去描述多尺度的城市空间网络形态的特征。如图4所示,这个概念性理论框架包括3个空间维度:聚集、分散以及尺度。对于聚集,这体现为空间的整合与隔离这两个极端,表现为城市分区,即面,或称之为背景空间网络;对于分散,这体现为空间的多元与单一这两个极端,表现为城市骨架,即线,或称之为前景空间网络;对于尺度,这体现为联动与孤立这两个极端,表现为空间网络厚度,即层次。回归到凯文·林奇对城市空间的两个基本标准,即效率与公平[19],聚集在一定程度上体现了效率,然而单一尺度的过度聚集又使得效率降低,如交通拥堵;而分散在一定程度上体现了公平,然而多尺度的适度分散同时又促进了效率的提高。因此,在不同尺度上聚集与分散的物质空间形态的平衡体现了效率与公平之间的理念平衡。在不同尺度的聚集和分散折射出不同尺度的效率与公平,它们彼此之间也许在形态上是完全不一样的,形成了空间形态上的彼此叠加,因此最终体现为非均匀的空间形态。

考虑极端案例,即空地和原始部落群;并从视线的角度来分析这两个案例。对于空地而言,每个空间点尽可能地聚集起来,其整合程度最高。不过每个空间都能一眼望尽,其空间单一;同时所有空间之间彼此完全联系,尺度完全扁平化,因此只存在一个尺度。对于原始部落群而言,每个部落彼此完全隔离,其整合程度最低。然而,每个部落都各不一样,其空间丰富,从信息熵的角度而言,可最大化;此外部落之间没有联系,在理论上尺度是无限大,即提供了尺度互动的无限种可能性。这两个案例其实是城镇演变的起始情况之一。

当空地向分散的维度演变,那么线性空间将会出现,往往是城镇的主要道路,如“一张皮”的发展模式,包括路边发展起来的村镇或商业街;当原始部落群向聚集的维度演变,那么面状空间将会出现,往往是某个居住点的增大,甚至融合了周边的部落。正常城镇的空间网络形态位于这3个维度的中间部分(如图4的黄色部分)。不同尺度下的聚集和分散的空间机制使得城市空间结构涌现出来,这包括整合程度的涌现以及多元程度的涌现,这些特征并不是完全自上而下地强加给物质空间形态之上,而是在空间之间自下而上地连接,并根据尺度的变化而互动,在每个尺度上自然地形成空间效率较高的中心,而且尽可能地分散开来,保持整体系统的均好性。这些中心又彼此连接,共同形成了前景网络,即城市空间的骨架或结构。这称之为空间结构的涌现现象。与之同时,中小尺度的空间聚集,其中一部分空间是在中小尺度上效率较高但在较大尺度上效率较低的部分,而另外一部分空间在各种尺度上效率都较高。前者对应“边缘—中心”模式,而后者对应于“中心—边缘”模式。于是,这形成了城市的不同尺度之下的分区,共同构成了背景网络。这也是涌现出来的现象。因此,总体而言,城市空间网络形态会表现为不均匀的空间网络,从而形成空间效率不一的区位。在此基础上,城市功能会根据不同尺度城市空间网络所涌现的区位强弱,选择不同尺度的空间场所,于是构成了功能与空间之间的尺度互动和配置。

Multi-scaled Spatial Structure from the Perspective of Space Syntax

YANG Tao

How are the forms of urban spatial network generated? This is one of the key issues addressed by urban morphological studies. Although various researches have tackled this question from the perspectives of sociology, economy, culture and cognition, it remains important to investigate it from the angle of physical geometry. With the rises of human-focused strategy, network thinking and big-data analysis, the paradigm of studying physical form of urban network has been altered from aesthetic composition to place making and then to spatial networking, from the wholeness of structure to individual experience and then to a combination of both strands, from static form to dynamic system and then to multi-scaled analysis. Considering the national policies, newly issued by Central Urbanism Work Conference, of shifting from the planning preferring urban expansion to the planning limiting urban boundaries and optimizing spatial structure, to tackle the question of how to enhance the quality of the forms of space network,with the aims of optimizing urban structure and implementing fi ne-scaled design and management,is becoming a necessary task.

This article starts with reviewing the relative theories on spatial form, complex network, big-data,as well as the studies of space syntax on physical forms, in order to clarify smaller questions developed from the big question focusing on the role of scale in spatial structuring. How is each street connected into the surroundings with an increase of scale? Why is such street network, generated from the bottom to the up, not an evenly intensi fi ed grid? Why does cul-de-sac appear? Are there any multi-scaled laws of complex networks? How do the dierent types of multi-scale structuring coordinate to from static structures? And how do different functional activities adapt to dierent scaled of spatial structures? The article then proposes four themes, namely full-scaled embeddedness process, multi-scaled spatial efficiency, multi-scaled thickness of networking, as well as multi-scaled optimization of location choice. It identifies the two-parameter Weibull distribution function can be

used to describe the formation of urban network,one parameter focusing on integration and another looking into the change rate of node count. It oers the constricted mechanism of agglomeration and decentralization, based on which, it solves a paradox of total depth and choice and suggests the concept of multi-scaled space efficiency aiming to explain the clustering coefficient of 50 cities across the world. The concept of space eciency is coined to seek to establish a theoretical framework of interpreting spatial structures with regards to the extent to which urban spaces are accommodated by dierent kinds of activities.

Then, it illustrates a series of the patterns of multi-scaled space eciency, with an aim of identifying the emergency of urban structures sustained by interaction among scales. It proposes the idea of thickness of spatial structures, which reveals resilient foreground structures with various centres that identified at different scales, ranging community centres to regional centres. Finally, it, by analyzing the POI data representing urban functions, proposes an idea of functional spatiality that urban functions seek locations according to space efficiency. The empirical studies suggest that small scale activities prefer to choose locally and globally more ecient spaces, but large scale activities seem to select globally more efficient spaces, although other non-spatial factors like brands have impacts on the location choice as well.

Based on the above studies, the article suggests a conceptual framework of describing the forms of urban spatial network, in which geometric features of urban networks can be explained from three dimensions of agglomeration, decentralization and scale. A real town or city emerges from the spatial forces embodied in the mechanisms of agglomeration and decentralization at different scales. It argues that the formation of real cities would be influenced by the scale effect. This basic study might make a step towards contributing to urban form studies in China.