指向表达的阅读教学备课三思

彭慧琴 特级教师

湖南省未来教育家培养对象,教育部“国培计划”骨干教师,湖南省长沙县盼盼教育集团教研部部长,盼盼小学副校长。出版《中国历史一本通》《新课程标准无障碍阅读》等书籍60多本,发表论文及教辅类文章450多篇,担任多家品牌作文指导书籍主编及编委。倡导“发现语文——让每个孩子成为发现者”,在言语实践中发展语言,发展思维。先后荣获全国、省、市级奖励近百次,人民网、中国教育新闻网、央视网、湖南教育网等多家媒体报道其个人教育事迹。

吴忠豪教授认为:要想使中国语文教学有实质性的推进和突破,就必须在课程目标设置上,变“阅读核心”为“读写并重”并朝向“表达”;在教材编写上,变阅读本位的“阅读教材”为听说读写并重的“语文教材”;在教学时间分配上,变“阅读主导”为“表达主导”;在教学内容上,变“理解课文”为注重“读写结合”的实践活动。语文教学一定要更新观念,从重视语言的理解转变为重视语言的表达。如何设计指向表达的阅读教学?不妨在备课中三思:

一、思目标——是否指向表达

好的阅读教学目标有三个维度:指向表达、目标集中、具体明确。教学目标要体现语言的积累和运用。每堂课,集中落实一至两项言语训练,教学目标的表述要具体、可操作。

(一)关注文本表达

备课时,教师首先要读懂文本“写什么”“怎么写”,发现文本的表达特点,提炼文本的教学价值,思考“教什么”“怎么教”,实现用教材教表达、教语文。

1.发现文本中有特点的词句表达及标点符号的运用。结合语境体会词语的准确运用及其表达效果;体会感叹句、疑问句、祈使句等的表达效果;辨别比喻、修辞、反问、拟人、排比、反复、夸张等修辞方法的表达效果等。

如统编版三年级上册《秋天的雨》中的“你看,它把黄色给了银杏树,黄黄的叶子像一把把小扇子,扇哪扇哪,扇走了夏天的炎热”,运用了拟人+比喻+拟人的修辞结构,形象地描写出秋雨下银杏叶的色彩美、形状美、姿态美,语言生动有趣,充满诗意。“扇哪扇哪”是ABAB式叠词,表现出秋叶的轻柔美与动感美。教师可以将仿写句式定为教学目标之一,引导学生练习表达:“秋雨把红色给了枫树,红红的枫叶像一枚枚邮票,飘哇飘哇,邮来了秋天的凉爽;它把金黄色给了田野,金黄的稻穗像一串串金色的珍珠,摇啊摇啊,摇来了秋天的喜悦……”

2.发现文本中有特点的表达方式。可以结合不同文体,学习记叙、描写、抒情、说明、议论等表达方式;结合具体语境,体会顺叙、倒叙、插叙等表达效果;辨别语言描写、外貌描写、动作描写等表达效果;认识情景交融、借景抒情等表达效果;体会场面描写、细节描写等表达效果;了解举例子、列数字、打比方等说明方法的表达效果。

如人教版六年级上册《山中访友》是篇散文,对山中的朋友,作者开始以第三人称叙写,感情强烈时又巧妙地转换成第二人称,营造出人景对话的美好情境:“这山中的一切,哪个不是我的朋友?我热切地跟他们打招呼:你好,清凉的山泉!你捧出一面明镜,是要我重新梳妆吗?你好,汩汩的溪流!你吟诵着一首首小诗,是邀我与你唱和吗?”两种人称变换使用,将叙述、描写和抒情有机结合的表达方式,使感情的表达更加充分,表现出人与山中景物亲密无间、情义深厚,产生奇特的感染力。根据文本的这一表达特点,教师可以制订教学目标:通过对比阅读和片段仿写,学习人称转换的写作方法。

3.发现文本中有特点的篇章结构。辨识课文的结构顺序(承接、并列、总分等),体会其表达效果;辨识文章的详写和略写、开头和结尾、过渡和照应方法及其表达效果。

如人教版四年级上册《颐和园》是篇游记,对于刚刚接触游记的四年级学生来说,是篇很好的入门范本。教师在研读文本时可以发现,作者按照浏览顺序,运用移步换景的方法,依次描写了长廊、万寿山、昆明湖;每个自然段开头都有一个点明游踪变化的句子,如“走完长廊,就来到了万寿山下”,清清楚楚告诉人们作者是怎么走的、到了哪里,这些句子起到了承上启下的过渡作用。根据这一表达特点,教师可以制订指向表达的目标:“初步认识和学习游记类文章移步换景的写法,并尝试迁移运用”。

(二)适应学段要求

不同学段的教学内容有不同的侧重点,教师需要准确把握年段要求,明确“教到什么程度,学到什么水平”,既不要增加学生的学习负担,也不能达不到年段目标。

第一学段教学内容重点:1.朗读方法的训练;2.认读能力的培养;3.词语理解与积累。

第二学段教学内容重点:1.默读能力的训练;2.段落的结构、句法与大意的理解;3.品味语言,感悟形象,表达感受。

第三学段教学内容重点:1.厘清文章结构,培养概括能力;2.品味语言,培养评鉴能力;3.读写结合,培养表达能力。

三个学段的语文教学内容重点均指向表达。如读的训练:一年级上学期侧重指导读准确,一年级下学期侧重指导读流利。到了二年级,重在指导有感情地朗读。学生要掌握好语调、节奏、停顿、速度等朗读技能。通过朗读的训练,使学生积累运用文中新鲜的词句,练习规范的、生动的语言表达。到了第二学段,要指导学生默读。要加强段的教学,使学生初步把握自然段的主要意思;了解段落的整体结构,如总分段式、承接段式、因果段式、并列段式等,让学生理解怎样把话一句一句连起来表示一个主要意思等。第三学段,要在读中评判文章的思想内容:内容的可信性、整体价值与读者相关性等;评判文章的表现形式:文章结构、表达方法、表达顺序等。要选好读写结合点,实现读与写的相互迁移。

教学目标的设计是否突出年级教学内容重点,可以采取网格式对比的方法进行评测。如人教版五年级上册《穷人》是篇经典的“老”课文,以下教学目标的设计,较好地突出了年段教学重点:

教学目标 高段语文教学内容重点会读“搁板、埋怨、掀起、抱怨、魁梧、黎黑、倒霉、寡妇”8个词,理解“勉强、寡妇”的意思推想词义,体会表达效果能概括课文主要内容 厘清文章结构,培养概括能力认识课文抓住心理描写刻画人物品质的表达方法 品味语言,培养评鉴能力完成心理描写的小练笔 读写结合,培养表达能力

(三)落实课后练习

精读课文的课后练习题具有很强的导向性,能帮助教师确定具体明确的教学目标;略读课文的课前导读,对于确定教学目标也提供了参考。如统编教材二年级上册《曹冲称象》,课后习题要求如下:

(1)朗读课文。画出课文中提到的几种称象的方法,说说为什么曹冲称象的办法好。(2)读课文第4自然段,给下面内容排排序,说说曹冲称象的过程。(3)读一读,体会每组句子意思的不同,再用加点词“才、到底”说句子。

根据以上课后习题的要求,以及第一学段教学重点和故事类文体的教学内容,可以确定本课的教学目标如下:

(1)正确认读14个生字,会写10个生字;(2)能把课文读正确、读连贯;(3)练习复述曹冲称象的办法,能用“才、到底”练习说话;(4)能借助图文阅读,体会曹冲称象的办法好在哪里,进而明白解决生活中实际问题需要学会转化思维。

二、思学法——是否注重实践

围绕教学目标,教学环节的设计要体现点线分明、循序渐进、充分实践。即言语训练点明确,教学思路流畅;教学内容由易到难,呈递进关系;课堂上,学生有着充分的听、说、读、写、思的言语实践。

如人教版四年级下册《生命 生命》教学时,可以将原文引入教学,聚焦“以小见大”的三段式写作方法:提炼文章结构,聚焦写作方法;多元角度感悟,运用表达方法;对比阅读品语言,读中有悟促思考。

(一)提炼文章结构,发现一种写法

1.从写作的维度来看,“生命”是个沉重、深刻的话题,杏林子的原文只用560个字进行了生动的诠释。从文中找找,她发现了哪些生命现象?又想到了什么?

交流板书:飞蛾求生——令我震惊瓜苗生长——肃然起敬心脏跳动——极大震撼

2.从板书上我们可以看出,杏林子的写作思路是什么?

交流小结:作者运用三段式写法——现象+思考,连续三个段落描写弱小生命顽强求生的现象,以及自己的思考,激起读者对生命的深刻思考。

(二)多元角度感悟,运用表达方法

1.(出示杏林子的图文介绍)杏林子的个人成长,就是一部与命运顽强拼搏的战斗史,如果她把自己的故事写下来,也能让人感受到生命的力量。但她实际上写的是什么?这三种现象有什么特点?

交流小结:小视角,往往能表达大的主题。这是杏林子用到的一种写法——以小见大。

2.观看2008年北京奥运会的宣传片,思考:为了表现美好中国的大主题,导演选取了哪些小的视角来表达?

3.如果也让你写下对生命的理解,你会把视角对准谁呢?请试着写下你的发现。

4.像这样的例子还有很多,杏林子在《生命 生命》这篇文章中为什么只写三种现象?

5.再次走进文本,诵读杏林子关于生命的思考,关于生命的誓言。

(三)对比阅读品语言,读中有悟促思考

1.学生快速阅读克伦关于生命的文章《生命 生命》,对比杏林子的同题文章,发现两篇文章的异同。

交流小结:克伦只写了一个事例,而杏林子写了三个事例。杏林子主要写自己对生命的思考,而克伦对于生命的思考就藏在“跪了好久”之中。

2.这两篇同主题的文章一繁一简,风格各异,但有一个共同点,即都是从非常弱小的生命中去发现生命的力量,都是对生命的颂歌,而杏林子因为身体的残疾,她更渴望拥有这种力量。再次引导学生诵读,感受杏林子对生命的思考:

虽然肉体的生命短暂/生老病死也往往令人无法捉摸/但是,让有限的生命发挥出无限的价值/……我都愿意为它奋斗/勇敢地活下去。

3.思辨:杏林子用诗一般错落有致的语言,写下的是自己对生命的誓言。但是也有人说“听天由命”“万般都是命,半点不由人”,你觉得这话对吗?

4.课后拓展练习:(1)通过本课的学习,你对生命有哪些新的思考,请写下来;(2)观看电影《爱·回家》或《摔跤吧,爸爸》,思考作者怎样以小见大,练写一个电影片段;(3)选择“感恩、亲情、友谊”中的一个主题写下自己的思考,运用以小见大的写法。

这三项练习呈递进关系,以课堂为起点,形成一个指导写作的微课程,对于学生的表达能力、思维品质的提升提供较好的帮助。

三、思效果——是否提升能力

学生是学习的主体,设计一堂课,要关注是否面向全体学生,让学生在“语言+文字”“语言+文章”或“语言+文化”等方面有积累和熏陶,口语或书面表达能力有所提升,且提升的结果可评价、可检测,让每个学生在课堂上有不同程度的收获。

《富饶的西沙群岛》是人教版三年级上册的一篇精读课文。教学用书中设计的教学目标有4个:

1.会认10个生字,会写13个生字。能正确读写“风景优美、物产丰富、五光十色、深蓝、杏黄、交错、高低不平、各种各样、懒洋洋、披甲、威武、成群结队、飘飘摇摇、颜色、形状、千奇百怪、渔业工人、四脚朝天、茂密、肥料、祖祖辈辈”等词语。

2.有感情地朗读课文,背诵自己喜欢的段落。

3.读懂课文主要内容,了解西沙群岛是个美丽、富饶的地方,培养学生热爱祖国的思想感情。

4.摘抄课文中的优美词句,丰富语言的积累。

这四个目标,很明确地指向了积累。词语的积累量达21个,另外还有段落的背诵和摘抄。积累的目的是为了运用,而这几条教学目标明确指向表达了吗?突出文本特点了吗?突出年段特点了吗?这样的教学目标,《桂林山水》《草原》《七月的天山》《颐和园》等写景类文章都可以通用,没有体现《富饶的西沙群岛》独特的教学价值。

写景类作品的教学内容,一般选择文本的景语、情语、画面、构段、谋篇、详略、衔接等方面的独特之处,教学方法为诵读、想象、读写迁移等。中年级重在段的写作指导,积累丰富的词汇并内化成自己的语言。而这份教学目标语焉不详、目标模糊,对于教到什么程度、学到什么水平,没说清楚,可操作性不强。

怎么设计科学明确、可操作、可检测的教学目标,做到有的放矢地进行语言表达训练呢?这是三年级写景文读写能力评价指标:

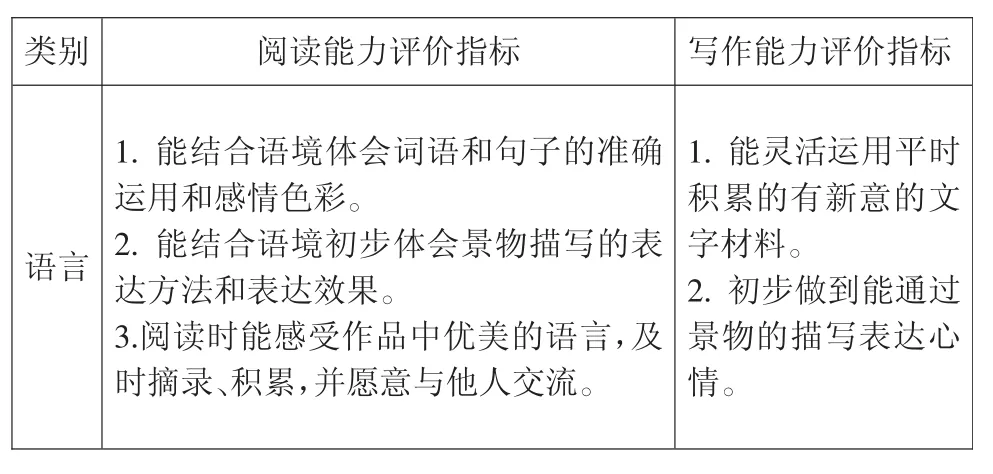

三年级写景文读写能力评价指标

类别 阅读能力评价指标 写作能力评价指标语言1.能结合语境体会词语和句子的准确运用和感情色彩。2.能结合语境初步体会景物描写的表达方法和表达效果。3.阅读时能感受作品中优美的语言,及时摘录、积累,并愿意与他人交流。1.能灵活运用平时积累的有新意的文字材料。2.初步做到能通过景物的描写表达心情。

对应以上评价标准,本文第二课时教学目标确定为:

1.品味文章的语言美,练习用生动形象的语言写具体。

2.发现文章的结构美,练习总分总的构段方式。

3.读中悟情,体会西沙群岛的富饶和美丽,激发热爱祖国、向往美好生活的感情。

如落实“感受文章的结构美,练习总分总的构段方式”这一目标,可以第四段为例,学习总分总的构段方式,体会先总后分的结构美及语言的形象生动。教学片断如下:

1.哪一段描写了鱼?课件出示第4自然段。

2.数一数,这段一共几句话?(提醒学生注意有分号的句子不是完整句)

3.这四句话分别说了三层意思,你能分清楚吗?请你在书上画出层次。

师生交流概括:第一层:总述鱼多,好看极了。第二层:分别说明鱼怎么好看。第三层:多得数不清。

小结:这种段落的结构叫总—分—总。这样写的好处是,能让表达的意思更加清楚,层次分明,别人一看就明白。

4.分组朗读句段,体会段落结构的清晰,感受西沙群岛海里的鱼又多又好看。

5.作者是怎样把这些鱼写得这么好看的呢?(出示“有的……有的……”文段)你发现了作者哪些写作的秘诀?

交流:(1)运用了比喻。像红缨,像扇子,像皮球……写得很形象。

(2)抓住了鱼长得最特别的地方,写出了不同种类的鱼的特点。

6.课件出示图片,小组合作练写:

鱼成群结队地在珊瑚丛中穿来穿去,好看极了。有的_____;有的_____;有的_____;有的_____。各种各样的鱼多得数不清。正像人们说的那样,西沙群岛的海里一半是水,一半是鱼。