中国制造业企业500强总部区位格局与演化①

刘雨晨 王含笑 常媛媛

摘 要:本文运用Arc GIS10.3软件从城市、城市群、行业角度分析了2007—2015年中国制造业企业500强总部区位格局与演化。结果表明:从城市角度,四大直辖市九年来排名一直位于全国前十;东营、无锡、宁波等专业化城市地位不断提高;杭州在七年稳居第二,2015年超过北京成为第一。从城市群角度,京津冀、长三角始终是总部热点区位;辽中南总部经济发展缓慢,地位下降。从行业角度,电子通讯行业主要分布在东部;电气与机汽行业总部以特大城市为主导;化工行业以资源型和交通枢纽城市为集中地;食品加工和纺织化纤行业分布以消费市场和原材料地为主导,分布较分散。

关键词:制造业500强 总部区位 区位演化 空间可视化

中图分类号:F279.23 文献标识码:A 文章编号:2096-0298(2018)04(c)-162-03

总部经济是经济全球化和区域经济一体化发展到一定程度的结果。随着经济全球化越演越烈和中国经济体制改革的深化,我国许多城市先后出台了关于加快总部经济发展的政策与意见,把发展总部经济作为拉动产业转型升级的重要引擎。近年来总部区位的研究主要有两方面:一是从公司层面,考察总部区位选择对经营状况和管理决策的影响。廖理发现位于相同省市的上市公司股票收益有明显的共同运动模式[1];Baaij研究发现跨国公司总是把总部核心部分转移到国外,以加深与海外战略利益相关者的交流合作[2];Lawrence认为企业总部选址会对高管薪酬产生直接影响[3];而Alam认为总部地理位置会影响信息成本进而影响管理层决策[4]。二是从总部区位格局角度,研究其特征和影响因素。潘华峰、马旭飞发现城市政治级别会对总部区位选择产生重要影响[5-7];张永庆则用博弈论方法分析各国、各地区对跨国公司总部入驻的吸引力[8]。姜海宁、武前波发现企业总部集中在长三角和珠三角地区[9-10]。综上所述,学者们对总部区位的研究聚焦于影响要素的挖掘和证实上,而结合GIS对总部区位特征、演化趋势和行业发展的可视化研究并不多。

《2016年全球制造业竞争力指数》报告指出,中国是全球最具竞争力的制造业国家,每500个产品中,就有220个产自中国。2013年以来中国经济发展进入“新常态”,工业部门尤其是制造业在国民经济中的作用更加表现为创新驱动和高端要素承载。尽管在工业化推进过程中,制造业比重会不断下降,但制造业永远是国民经济中最活跃、承载创新资源最多的部门[11]。本文将以中国制造业企业500强为研究对象,从经济地理角度梳理2007—2015年间企业总部区位,揭示制造业企业总部区位分布及演化特征。

1 研究方法与数据来源

本文以2007—2015年中国制造业企业500强为研究对象,所涉及企业数据以中国企业联合会、中国企业家协会评选的中国制造业企业500强为依据,并查询相关企业网站,完善統计信息。本文采用的研究方法以中国地级行政区城市为统计单元,将县辖区内的总部归类于所属地级市单元。原始数据处理后利用Arc Gis10.3软件进行空间可视化分析,并在此基础上进行时序演变分析。

2 基于城市角度的总部区位格局与演化

本文对中国制造业企业500强总部个数排名前30的城市进行分析,发现总部分布格局有以下主要特征。

2.1 直辖市总部经济实力雄厚

从数量上看,四个直辖市始终处于前10名,2015年直辖市共有97家总部,500强比重19.4%,2011年90家,占比18%,2015年总计77家,占比15.4%,总部数量有所下降,但总部经济实力依然雄厚。其中,北京以拥有30家以上的总部数量前七年稳居榜首;天津在前五年全国第三,2015年下降至第六;上海始终在第六名上下波动,总部经济平稳优良;重庆从第十上升至第八,即使在前十的激烈竞争中,也显有进步。

2.2 专业化城市占据优势地位

观察发现,有些非省会非经济特区的城市,排名十分靠前。他们的支柱产业明确,专业化程度高,例如:东营在2009年上升至第六,此后保持前十成绩,2015年上升至第四,19家企业中有18家属于石油化工和装备制造业;无锡连续九年排名前四,2015年22家企业中有12家企业主营金属加工制造业,尤其是导体、半导体生产加工。

2.3 杭州高水平下量变转向质变

2009年杭州从第五上升至第二,2015年超越北京摘得榜首,九年来其总部数量明显增多。研究发现:2007年杭州26家企业中有20家连续九年保持500强地位;2009年新进入5家企业,其中3家在随后7年保持500强地位;2013年新进入4家企业,其中3家在随后3年保持500强地位。杭州虽然每年入选榜单的企业不同,但新进入榜单的企业能保持500强地位,这种良性发展使得杭州总部数量持续增加,总部实力不断增强。

3 基于城市群角度的总部区位格局与演化

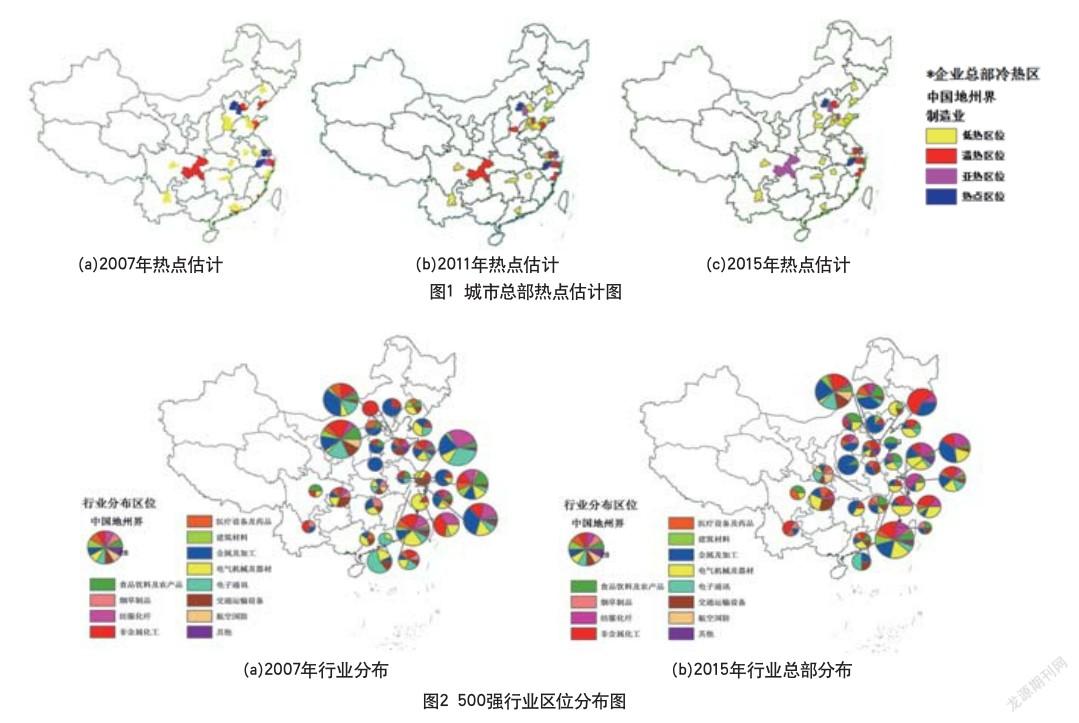

本部分以《中国城市群发展报告2016》的城市群为研究对象,利用Arc GIS软件中的热点分析法测算总部区位的空间演化特征,以最佳自然断裂法将各年份的Gi*统计量从高到低分成四类,绘制了城市总部热点估计图,如图1所示。

3.1 热点区位以京津冀、长三角城市群为主导

总体看,2007—2015年间津京冀、长三角城市群表现持续热点的区位特征。2007年前30城市共有343家企业总部,京津冀有6个城市进入前30,共90家总部,占前30城市总部之和的26.24%;长三角有9个城市入选,共133家总部,占比38.78%。2011年前30城市拥有325家企业总部,京津冀有5个城市进入前30,共80家总部,占比24.62%;长三角有8个城市入选,共120家总部,占比36.92%。2015年前30城市拥有324家企业总部,京津冀有5个城市入选,共72家总部,占比22.22%;长三角有7个城市入选,共123家总部,占比37.96%。由此可见九年来,制造业总部分布以京津冀、长三角城市为主导。

3.2 成渝城市群实现温热—亚热区位转变

成渝城市群在2007—2011年表现温热区位特点,而在2013开始上升为亚热区位。这种上升主要是重庆市总部数量的增多:2007年重庆有10家企业总部,8家保持500强地位,其中3家主营汽车及其零部件制造;2013年总部数量增长到15家,其中7家企业从事汽车及其零部件制造,覆盖了商务、农用、工程等多元化汽车生产[12]。

3.3 辽中南城市群总部发展衰退

辽中南城市群总部区位呈现衰退的趋势。以沈阳为例,2007年沈阳有6家企业总部,其中4家装备制造业企业;2015年沈阳6家总部企业中有5家从事装备制造业,包括汽车、机床、鼓风机、电梯等。辽中南城市的产业类型单一,这些企业的创新能力和专业化程度又很低,随着国家产业转型升级的不断推进,许多企业被竞争对手超越,甚至被市场淘汰[13]。

4 基于城市行业角度的总部格局与演化

本文根据《国民经济行业分类》并参考武前波的企业总部行业分布[8],将制造业分为12个主要行业部门,即:食品饮料及农产品、烟草制品、纺服化纤、非金属化工、医疗设备及药品、建筑材料、金属及加工、电气机械及器材、电子通讯、交通运输设备、航空国防和其他,并据此绘制制造业500强的行业区位分布图,如图2所示。

4.1 电子通讯行业总部集聚东部地区

电子通讯行业分布以京津冀、长三角、珠三角地区为主,2007年苏州以10家份额占行业分布榜首,北京、深圳分别以8家、7家紧随其后;而到2015年,苏州行業龙头地位不再,北京、深圳分别以5家、4家总部挑起大梁。行业中心集中到北京、杭州—上海、深圳。科技创新是电子通讯行业发展的关键,北京杭州、深圳作为近年来创新驱动型城市典范,其电子通讯行业的飞速进步有据可依[14]。

4.2 电气与机汽行业总部集聚特大城市

电气机械行业分布零散,但少数城市具有强大竞争力:2015年形成杭州为核心的长三角区域性机电总部优势;而重庆机电行业发展迅速,2015年以4家总部追平无锡、绍兴。交运设备行业集中于北京、天津、上海、广州等特大城市,中国一汽、天津汽车、上海汽车、广州汽车等龙头企业带动当地交通运输制 造业稳健发展;工程类机械总部集聚在重庆、沈阳、徐州等老工业基地,以国有企业为基础,契合国家发展战略,总部实力不断提升。

4.3 化工行业总部以资源型和交通枢纽城市为主导

化工行业始终占据制造业绝大份额,无论是非金属化工还是金属化工,总部区位都表现出以资源型城市或交通枢纽城市为导向的特征,以提供充足的矿产资源或极佳的交通运输条件。金属化工业以钢铁化工为主,首钢、宝钢、武钢总部位于北京、上海、武汉,是华北、华东、华中地区的交通核心;非金属化工以石油化工为主,总部依托原料产地呈现点状分布特征,以青岛、东营、无锡为代表。

4.4 消费市场决定食品加工和纺服化纤企业总部分布

食品饮料及农副产品加工业总部分布广泛,京津沪、青岛、杭州、石家庄等城市每年都有该类企业进入制造业500强,这与商品粮基地和巨大的消费市场密切相关。纺服化纤行业总部以京津冀、长江三角洲、山东半岛城市群为主,其中又以长三角地区为集中地,多属私营企业。苏州、无锡、宁波每年都有过半企业主营纺服化纤制造。这一集聚现象应是纺织服装制造传统、纺服化纤原料产地、劳动力密集地共同作用的结果。

5 结语

本文从城市、城市群、行业角度对2007—2015年间制造业企业500强总部区位分布特征及演化趋势进行了分析,并利用Arc GIS软件对数据进行空间可视化处理,结果表明。

(1)基于城市角度,四大直辖市总部经济区位优势始终明显;一些专业化城市依托本土企业发展,总部经济实力不断增强;杭州总部实力一直稳居高位,在激烈的竞争环境下总部数量仍能不断上升,总部经济前景良好。

(2)基于城市群角度,总部热点区位以京津冀、长江三角洲城市群为主导;成渝城市群总部经济发展小有进步;辽中南城市群则有衰退。

(3)从行业角度来看,东部地区为电子通讯行业总部集中地;电气机械和汽交设备行业依然以北上广等大城市为核心;化工行业以资源型和交通枢纽城市为主导;而食品饮料及农副产品加工、纺服化纤等劳动密集型行业主要以消费市场为导向,分布较分散。

本文仍存在诸多需要完善和深入研究之处。比如研究对象仅为制造业500强企业总部数量前30的城市,虽具代表性但在全面性上有所缺失。除此,在总部区位选择的影响因素方面未能进行深入研究,也无法为广大低热区位和冷点区位城市的总部经济发展提供可靠的参考建议,这些不足还有待今后进一步深入研究。

参考文献

[1] Li D,Liao L,Luo Y,et al.Firm headquarters location, ownership structure,and stock return co-movements[J]. Pacific-Basin Finance Journal,2014(30).

[2] Baaij M G,Mom T J M,Bosch F A J V D,et al.Why Do Multinational Corporations Relocate Core Parts of Their Corporate Headquarters Abroad?[J].Long Range Planning,2015,48(1).

[3] Lawrence R D T.Firm Headquarters Location and Corporate Decisions:An Analysis of the Influence of Socio-Economic Factors on Executive Compensation[D]. University of Otago,2014.

[4] Alam Z S,Chen M A,Ciccotello C S,et al. Does the Location of Directors Matter?Information Acquisition and Board Decisions[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2014,49(1).

[5] Pan F,Xia Y.Location and agglomeration of headquarters of publicly listed firms within China’s urban system[J].Geographical Research,2013,35(5).

[6] Ma X,Delios A,Lau C M. Beijing or Shanghai?The strategic location choice of large MNEs’host-country headquarters in China[J].Journal of International Business Studies,2013,44(9).

[7] 王俊松,潘峰華,郭洁.上海市上市企业总部的区位分布与影响机制[J].地理研究,2015,34(10).

[8] 张永庆,唐文敏.基于区位选址理论视角下跨国公司总部的“吸引”博弈研究[J].江苏大学学报(社会科学版),2015(1).

[9] 武前波,宁越敏.中国制造业企业500强总部区位特征分析[J].地理学报,2010,65(2).

[10] 姜海宁,谷人旭,李广斌.中国制造业企业500强总部空间格局及区位选择[J].经济地理,2011,31(10).

[11] 张彬,桑百川.中国制造业参与国际分工对升级的影响与升级路径选择——基于出口垂直专业化视角的研究[J].产业经济研究,2015(5).

[12] 尤朝忠,段龙龙.成渝经济区门户城市产业空间梯度转移研究[J].世界地理研究,2014,23(2).

[13] 马延吉.辽中南城市群产业集聚发展与格局[J].经济地理, 2010,30(8).

[14] 文东伟,冼国明.中国制造业产业集聚的程度及其演变趋势:1998~2009年[J].世界经济,2014(3).

①基金项目:合肥工业大学2016年国家级大学生创新创业训练计划项目资助(201610359042)。