语言统一的奋斗:民国时期小学国语教育实际效果评价*①

朱季康

( 扬州大学 社会发展学院,江苏 扬州,225002 )

一、汉族区域小学校的情况

对于民国时期小学国语教学的效果评估,从整体上看是呈上升态势的。1914年,李启元曾评价当时的小学国文教学不但费力费时,而且效果不佳,他认为“取近来小学毕业之国文成绩观察之,几至一年不如一年”*李启元:《论小学国语教授宜特别注意》,《京师教育报》1914年第4期。。黎劭西认为,潮流虽然轰轰烈烈,但影响还未达于乡村。在1916年的广大乡村中,仍有很多小学未知晓国文教学的意义并进行实践。到1920年,这种情况还是很明显。“在民国九年一月以前,只有江苏几个特别的小学校教语体文,以外的,把语体文都认为奇怪的东西,乡村的小学,连听都没有听到。”*黎劭西:《国语教育底三步》,《国语月刊》1922年第6期。

对于小学国语教育的推行,民国学者们也有一些理想。如1919年,在《国语统一筹备会议案》中,有人推想:“二十年以后,国音普及全国;穷乡僻壤里种田的男子,养蚕的女人,因为附近的小学校里用国音教授国语,以致他们也能讲国语、读国音;到那时候,就是他们看的浅俗书报,也可以用国语国音编撰,无须更用方言方音了。”*《国语统一筹备会议案三件》,《北京大学月刊》1919年第4期。这份推想不但描绘了小学国语教育对全体国民国语普及的贡献,还提到了国语推广普及后,各地方言的存续情况,字里行间满是自信。“但国语国音,可以用人力强迫全国早日普及,而国语国音普及以后,方言方音必无即日灭亡之理,并且也不能用人力强迫他定期灭亡。”*《国语统一筹备会议案三件》,《北京大学月刊》1919年第4期。黎巾卉认为,自1918年起,不是官话区域的东南各省中,很多热心国语的人士都在努力,安庆、芜湖、南京、上海、宝山、南通、杭州、松江、宁波、镇海、福州、厦门、广州、琼州等地皆是如此。“并且《小学用国语读本》的销行,差不多东南各省占有全国二分之一,所以我敢说,国语在东南各省的宣传,比官话区域要上紧些,成绩也多些,当真的,并非谬奖!”*黎巾卉:《国语在东南各省的发展》,《晨报五周年纪念增刊》1923年第23期。

有人对于国语教育的未来并不那么乐观。1920年,有人评价:“这件事,单靠着教育部慢慢儿做去。不知何年何月方才普及,全靠各省高级的行政机关和公共团体,大家筹办,才有些希望呀。”*我一:《提倡国语的难关怎样过渡呢?》,《教育杂志》1920年第4期。范祥善就对国语教育推行的难度有清楚的认识。他说:“不过从前有句话:‘言之匪艰,行之惟艰’。现在学校里的教师,正是犯了这个毛病。你想教授国语一句话,说来很便,试问如何实行呢?据我所知道的:著名的各学校,正在那里研究教授顺序,教授案……等种种细功夫;次一些,虽是也在摇旗擂鼓,闹得惊天动地,待到角色出场,怕要被看客喝倒采呢?再次一些,就是形式上用了一本国语教科书,实际上依旧是挨腔挨板的朗读,这真所谓‘换汤不换药’的一句俗话了。然而这种学校,倒占一个大多数,至于顽固派的反对国语,我也不屑和他辩论了。”*范祥善:《怎样教授国语》,《教育杂志》1920年第4期。即使是在强力坚持国语教育推广的这些学者心里,这种感觉,也常萦绕他们的心头。在现实中,他们既自慰于大家做了一些事情,但同时又深刻地感受到民初社会对于国语教育的排斥,以至于有的学校为了教授国语,竟被家庭反对,社会唾弃。实际上,他们自己也常常陷入使用国语的纠结。“自己做的这些文章,都还脱不了绅士的架子,总觉得‘之乎者也’不能不用,而‘的么哪呢’究竟不是我们用的,而是他们——高小以下的学生们和粗实文字的平民用的,充其量也不过是我们对他们于必要时用的,而不是我们自己用的。”*黎锦熙:《国语运动史纲》,北京:商务印书馆,2001年,第134页。有人还建议在推广国语教育的同时,不能减少方言方音的演讲、方言方音的书报。虽然这些建议有其理由,但也可见社会对于国语推广的障碍。“我国自教育部国语统一筹备委员会议,决以北平语为标准语以来,各小学并不注意实行,仍以方言教育。”*《教育部厉行国语教育》,《时事月报》1930年第2期。直至1935年,民国政府一项统计表明,全国识字的人不超过20%。*途友:《拉丁化与方言统一》,《大同月刊》1935年第3期。而在国语普及上,各地极大多数的人还是用着各地的方言。有人曾讲过这样一个故事:相传有一个乡下孩子,到北京去学买卖。整学了三年,才功行圆满,回家省亲。他一进家门,首先看见自己的父亲。他急忙走向前,施了一礼,说一声“爸爸您好!”谁知“您好”二字,尚未脱口,“拍!”的一下,他父亲给了他个大嘴巴,他正在莫名其妙,就听得他父亲说:“你居然叫我‘爸爸’!好小子!跟你‘爹’都撇起京腔来了!”他这才恍然大悟,原来是“爸爸”得罪了“爹”。他赶紧谢过,说:“你老人家不必生气。我在北京待了三年之久,叫‘爸爸’,叫惯了。”他父亲一听,更是“怒不可遏”,高声叫骂:“你在北京都是管谁叫‘爸爸’,叫惯了?”*老向:《论小学国语中的爸爸妈妈等》,《众志月刊》1934年第2期。由这个故事,作者提出在亲戚称呼上,教科书没有必要改变学生的习惯。一些人以为,国语普及并不是方言的结束,所谓“目的并不是在反对国语统一,而是在说明用一个方言来削平群雄定于一尊以使溥天之下莫非王土的这种方法是行不通的”*陈丹企:《略论国语与方言》,《中国语文》(上海)1941年第3-4期。。这也是一种观点。

到了小学国语教学的实质性推广阶段,尤其是教育部通令全国各小学校改国文为语体文后,全国各地小学校终于开始都要学习国语了。黎劭西说:“好了,照章办事的乡村小学校,现在也知道了,也要改国文为语体文了。所以,我从前说这道命令,实在是中国历史一大改革。”*黎劭西:《国语教育底三步》,《国语周刊》1922年第6期。

这段时期,民国教育界除了积极推行国语教学外,也开始对教学效果开展了一些评价工作。如1929年1月7日,民国教育部下发指令380号给予了客观评价:“前国语统一筹备会前后办理国语讲习所四次,也并传授注音字母。十年以后,中小学校大都能利用注音字母作语音字音的标准,不可谓非此等传习之功。”有人说,推行国语,“学校方面,不过阅读几本国语教科书,模仿几句四不像的蓝青官话,一般先生们学生们,已觉得心满意足了”*云六:《教育评坛推行国语教育的我见》,《教育杂志》1922年第2期。。这是对国语教育推行不力学校的评价。各地也有一些相关的汇报。如上海崇明朱有成报告说崇明本地人将国民学校国音练习视为外国书,“他们对于外国有一种天然憎恶心,所以他们看了像外国书似的书,极端的不赞成”;而“国语的语音和声调,大都根据北京话,语调不同,还没有多大的关系,语音不同,是个极大的难题,……这是乡人脑筋中最反对的”*朱有成:《乡村地方推行国语的难处和救济的方法》,《国语月刊》1922年第8期。。欧阳润说湖南隆中在国语推行方面遭受到民间的巨大阻力。“而对于国语一科,不惟不甚发展,且或加以诽谤哪!我们当表白意思的时候,若去掉方言,他们必笑我们是‘敲竹脑壳’。”*欧阳润:《湖南宝庆隆中团的国语状况》,《国语月刊》1922年第8期。综合来看,很多地区的小学校虽然改了国语教学,但文字障碍仍旧存在。在很多少数民聚居区,这样的情况更加普遍。“其能应用现代学校教育方式传授民族语言者,只有新疆之突厥系各族,其历史亦不过十年,教材缺乏,字母使用及拼音标准尚多不能一致。”*芮逸夫:《中国边疆民族之语言文字及其传授方法》,《中国边疆》1948年第11期。

一些观察从宏观上指出,小学国语教育还需要时间的积淀以及强有力的监督制度才能有实效。“国语教育,亦一重大问题,近来各县小学,各师范,各中等学校,改授国语科者,类多有名无实;设非省有专员,随时视察,周历指导,分别奖惩,恐十年二十年,国语空气,不得浓密。”*《国语统一筹备会第四次大会议案全文》,《国语月刊》1922年第9期。有人说民国虽然有种种小学国语教育推行的措施,但在实施上,却并不如人意。“除却城市小学以外,在一个县份是很少有实施的,至于谈到乡村小学中的语言统一训练,那更是不足道了。”*叶霖:《国语教学上的语言统一训练问题的研讨》,《安徽教育辅导旬刊》1936年第28期。

在很多较为闭塞的地区,即使学生在小学中学习了国语,回到家中后,他们所学习的国音也无使用之地,因为在家庭里,一家人谈话间是不会用国语的,而是习惯地用方言。家长们往往以为国音难懂,而依旧逼迫孩子讲习方言。“做父母的不肯改。要做子弟的先改。一家的人不全改。要一部份人先改。这就是难事。”*我一:《提倡国语的难关怎样过渡呢?》,《教育杂志》1920年第4期。从学生自身来说,对于从小就说习惯了的方言,很不容易改口。在这样的语言环境下,学生的国语学习效果很难得到巩固。“今使一出校门。而入于耳者,仍尽是娓娓之乡谈。则每周数小时之教课。果能奏若干之效果也耶。”*罗重民:《国民之统一与国语之统一》,《学艺》1917年第2期。赵廷为就坦承道:“倘然儿童在校内和校外的实际生活中仍然应用土语而不应用国语,那末,儿童虽读熟了一百部汉字注音的教科书,也是不中用的。”*赵廷为:《小学国语教学问题》,《国立中央大学教育丛刊》1935年第2期。所以,也有时人评价,要完成中国的语言统一绝不是一个短期的工作。“这工作至少也得经过三个世纪以上的时期才能收效。而且,照这样,这一件统一工作还是发展得很不自然。”*希行:《也来谈谈关于方言剧》,《中国语文》(上海)1941年第3、4期。而如果没有其他条件,尤其是交通条件的配合,这样的工作则更加艰难。首先要建设好全国的基础交通设施,然后才能使各地语言得到充分的接触。如果没有这样的交通基础设施,没有达到全国各个语言、方言间的民众的自然接触,仍旧是割裂、封闭的状态,是不可能实现国语的通行的。

在当前的新媒体时代的发展下,档案文化充分借助新媒体进行广泛传播。随着当前现代先进的科学信息技术的发展以及人工智能化的不断进步,新媒体成功地运用了现代互联网作为信息传播的媒介,极大地受到了大众的喜爱。而档案文化也已经成功的借助了新媒体时代下的新兴的传播媒介建立了更加庞大的档案文化资源管理数据库,有效地提高了档案管理的工作效率。并且由于新媒体自身带有的即时性以及便捷性的特点,能够使得大众在第一时间获得政府所发放的最新关于档案文化信息的相关内容,与此同时企业也能够及时的受到群众的反馈意见,进而迅速采取行之有效的解决方案。

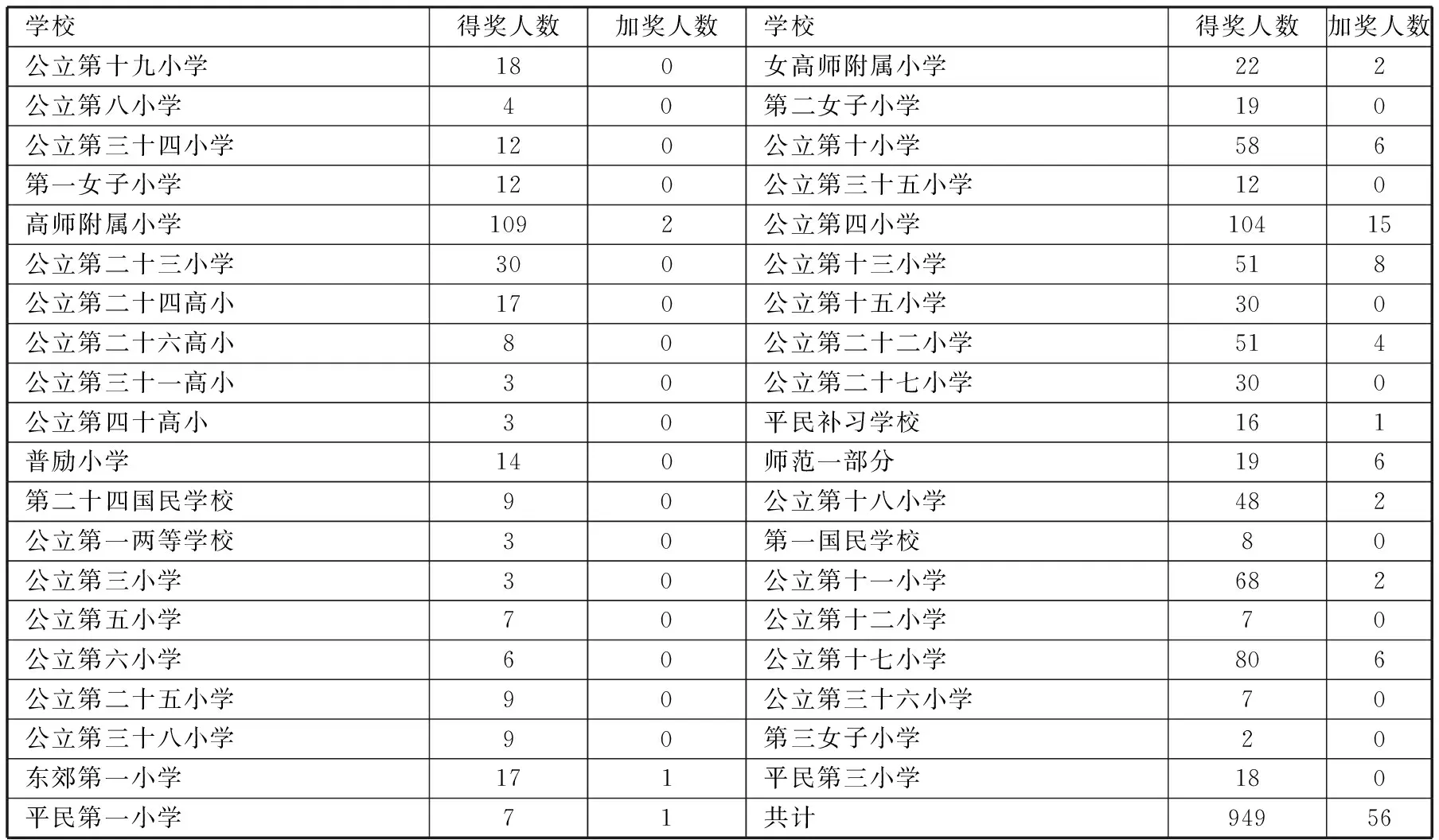

也有一些评价具有现实与指导意义。如1922年,北京国语总会就对全市的小学国音字母的教学效果进行了测试。其结果如下表*《国语界消息》,《国语月刊》1922年第11期。:

学校得奖人数加奖人数学校得奖人数加奖人数公立第十九小学180女高师附属小学222公立第八小学40第二女子小学190公立第三十四小学120公立第十小学586第一女子小学120公立第三十五小学120高师附属小学1092公立第四小学10415公立第二十三小学300公立第十三小学518公立第二十四高小170公立第十五小学300公立第二十六高小80公立第二十二小学514公立第三十一高小30公立第二十七小学300公立第四十高小30平民补习学校161普励小学140师范一部分196第二十四国民学校90公立第十八小学482公立第一两等学校30第一国民学校80公立第三小学30公立第十一小学682公立第五小学70公立第十二小学70公立第六小学60公立第十七小学806公立第二十五小学90公立第三十六小学70公立第三十八小学90第三女子小学20东郊第一小学171平民第三小学180平民第一小学71共计94956

从上表可见,尽管同是北京市的学校,其在小学国语教学方面的效果差异还是很大的,并不均衡。再如吴县地区各高等小学中,每个星期用于国语会话教育的时间仅有一二小时,其余仍旧是“之乎者也”地闹个不轻。这种情况普遍存在于全国的小学中,王家鳌称:“据我的朋友说,方才知道不单是我们吴县高等小学是这样的,各处差不多都是这样。”*王家鳌:《高等小学的国文应该快改国语》,《国语月刊》1922年第3期。范祥善就评判各地小学的国语教育很难达到教育部的基本要求,指出:“就是毕业最低限度内所定的初级小学识普通的文字二千个左右,高级小学识字累计三千五百个左右,也是一种虚构之谈,并没有经过甚么调查统计的工夫,严格说起来,那里可以信得过?”*范祥善:《小学国语教学法的将来》,《新教育》1925年第3期。何仲英说:“有人说得好:‘为什么一个人进学校,在上海要学苏白;在北京要学京腔’”*何仲英:《提倡国语与研究方言》,《约翰声》1923年第2期。。

师资问题是很多学者所关注到的因素,他们认为小学国语教学推行不力的一个重要因素就是合格的国语教师的缺乏。赵廷为就直述:“与其努力于汉字注音的运动,还不如先努力来解决这更根本的师资问题。”*赵廷为:《小学国语教学问题》,《国立中央大学教育丛刊》1935年第2期。而师资是否合格,对于国语注音的教学效果又有极大的影响。没有合格的小学国语教师,不可能娴熟地教授汉字注音的教科书,其教学效果难以保障。有些乡村小学教师自己还不懂注音符号,如何去从事国语教学呢?“然而可惜的是:领导这个运动的人们没有注意语言同化的自然规律,不知道从各地方言的交互影响,因势利导,而只是机械的片面的推行法定的国语,即那已经失去全国中心都市地位的北平的方言。于是注音符号除了在小学教科书的生字旁边和国音字典上注国音以外,便没有别的用处了。……就小学的国语正音教育来说,因为缺乏说北平话的师资,也就大半不能实施。”*伯韩:《方言的使用和研究》,《文化杂志(桂林)》1942年第3期。

注音教学与实际国语教学效果也紧密相关。小学国语教育中常使用每字注音的方式,以简化、熟练学生学习的过程,促进学生的学习。在课堂教学中,这种做法有其有利之处,但亦存在不利之处,因为在社会生活中所阅读的材料,绝不会是每个字都标有注音的。由于在课堂教学时每个字都注音,导致学生产生了依赖。在小学国语教学中,因为教者难以达到统一的标准国音教授的水准,学生也得不到标准国音的受教。尤其是在与国音标准差异较大的南方方言区内,这种情况更加明显。恰如黄德安所说:“现在各地短期小学对于注音教学,有的拘守课本上的注音,厉行国音平调,有的变更课本的注音,仍用方音乡调。有的对于国音与方音,平调与乡调,踌躇不定,无所适从。有的根本上不知道注音,或不注意注音,对于注音符号,视同赘疣,不加理会。”*黄德安:《短期义教如何注意国语的统一与普及》,《湖南义教》1936年第38期。

以上这些情况,为民国小学国语教学评估带来了动力。很多学校还自发组织参与与国语教学有关的比赛。1921年,山车辋坂小学每周都组织小型的演讲会、辩论会,“起先的时候,大家觉得很不高兴,后来也惯常了”*王家鳌:《试行国语教学后的大略报告》,《教育杂志》1921年第8期。。1922年1月11日晚上7点,在上海的宁波同乡会会馆里,上海很多学校联合组织了国语运动学艺大会。加入表演的,有坤范女中学、民生女学、国民公学、北区公学、万竹女校、国语专修学校、奉贤女校、开智小学、紫金小学、养正小学、养性女学、飞虹小学等众多学校。*《国语界消息略志》,《国语月刊》1922年第1期。演讲是最能直接反映学生国语综合素质的项目,所以演讲比赛在很多学校都有开展。如1931年,集美男小学为了鼓励学生练习口才及国语,进行了国语演讲比赛,由高年级每班推出3名选手参加。比赛开始前30分钟,由校长亲自揭示演讲题目《集小学生应否学习英语》。“各演员接到题目后,均聚精会神,预抒发表意见。届时即相继登台发挥,态度声音,俱颇自然清晰。”*《男小学校消息甲组国语演讲比赛》,《集美周刊》1931年第274期。各地小学国语教育的比赛活动此起彼伏,精彩不断,也启发了全国性的相关活动。如1934年9月,教育部就向全国各地的教育厅发布了《全国小学国语文竞赛会办法》,在全国范围内组织国语文竞赛活动,其宗旨是“竞赛国语文,促进国语普及”,其参与者“以全国公私立小学校学生为限”*《全国小学国语文竞赛会办法》,《河北教育公报》1934年第27-29期。。这些活动的组织与开展在一定程度上有助于小学国语教学的发展。

1947年,有人曾对台湾省国语教育运动的效果进行评价,指出有了长足的进步,而其中进步最快的就是小学生。“台湾的国语运动,自光复以来,总算有了长足的进步。说得最好的是小学生,其次是中学生,再次恐怕就要算商人了。”*味橄:《台湾的国语运动》,《台湾文化》1947年第7期。台湾省由于长期遭受日本语言殖民政策的影响,日语成为台湾光复前当地民众的主流语言。但在台湾光复后,政府采取了一系列强化国语的措施,使得台湾省国语通行状况有了明显的改变,尤其是小学国语教育起到了积极的作用。

二、少数民族地区小学母语教育的评价

(一)区域性差异

民国时期小学国语教育的推行,使少数民族地区小学国语教育亦有一定的进步。根据20世纪30年代的统计,民国教育部在1935-1938年间,设立了2375所边疆小学,具体分布为:甘肃省55所,青海省143所,宁夏省14所,西康省5所,云南省35所,贵州省12所,四川省15所,湖南省100所,新疆省1412所,绥远省29所,察哈尔省13所,广西省541所,西藏1所。其中,新疆建设的最多,占了一半以上,而西藏则仅有1所,可见边疆小学在建设数量上存在着区域差异。在这些边疆小学中,基本都设有少数民族语言课程与国语课程,承担着小学国语教育的任务。到了1949年,梁素人评价:“十八年来为少数民族而设的国营边疆学校仅有四二校,三〇五班,九、六一一(原文如此,引者注)学生,却散布在面积辽阔的十五省区,二千万人口里,真是凤毛麟角,渺小可怜的数字。”*梁素人:《新中国的少数民族教育问题》,《中华教育界》1949年第9期。

在少数民族小学国语教育推广评价上,区域性差异非常明显。如1938年设立的国立拉萨小学,有藏文班、回文(即阿拉伯文)班、国(汉)藏文班,设有藏文、国语、算术、历史、地理、公民、常识、音乐、图画、体育、习字和阿拉伯文等课程。该校初期仅有不足百人的学生规模,除了少数藏族学生外,大部分是维吾尔族、汉族及外商、尼泊尔官员的子弟。该校于1949年停办,但全部高小毕业生仅有12人。从小学国语教育的推广效果上看,这所学校几乎没有建树。在新疆地区,则有相对更多的努力。在教育部令的要求下,凡是有办学条件的县城学校都在努力贯彻相关命令,疏勒、莎车、泽普、麦盖提、巴楚、伽师、阿图什等少数民族聚居地区先后建立起了学校。1932年,新疆的各个县仅有一两所小学,短短4年后,仅莎车一地,学校数目即达199所,学生22000多人。这些学校基本都有汉语课程;如柯坪县学校内设有国文(汉语)、修身、算术、维吾尔文等语言课程;塔尔迪吐然学校(后改为伊犁区立巩乃斯学校)开设了哈萨克文、汉语等课程。1934年起,维吾尔、哈萨克等族民族文化促进会陆续建立并创办了不少小学,在这些会立小学中,基本上都有汉语课程。仅1937年哈萨克文化会即创办了学校275所,学生规模达到14322人,开设有语文课程,小学高年级则有汉语课程。至1940年,新疆公立与会立小学中的少数民族学生已经达到210019名,含维吾尔族学生162378名,哈萨克、柯尔克族学生34412名,回族学生4723名,蒙古族学生1868名,塔塔尔族学生1151名,乌孜别克族学生721名,俄罗斯族学生2458名,满族学生182名,塔吉克族学生46名。许景灏在《新疆志略》中称,1942年,新疆仅会立学校即达1883所,学生180035人。少数民族地区小学的开办数量也对小学国语教育的推广有直接影响。如1936年,经过努力,云南省已设立省立小学34所,虽然这些小学的国语教育还存在着课本选择的困惑,但是其规模及效果已有客观呈现。1938年,宁夏全省已有小学200余所。同年,青海全省也有回民小学15所,学生有2000人左右,初级小学76所,学生有4000人左右。这些少数民族聚居区域的小学数量与密度虽然不能与内地或汉族地区相比,但纵向比较,进步十分明显。

(二)有利于少数民族小学国语教育开展的原因

首先是这些地区普遍实行了有利于小学国语教育推广的教育政策。

早在清末,新疆就在推广汉语教育。到了民国时期,在杨增新执政新疆时,他虽然认同强迫维吾尔族儿童直接接受汉语授课,给开发维吾尔族儿童早期的智慧带来了一定的损失,但也坚持认为这种政策有利于民族的交流与理解。民国政府还在宁夏、贵州、西康、西藏等地设立了实验中心学校,“以迎合其特殊环境与实际需要”,“其语言文字教学方法,均与内地小学不同”*《教育部边疆教育现状》,《边疆服务》1943年第5期。。1946年,新疆伊犁就根据《和平条款》,实行了维文与汉文并行的行文政策。1949年7月,新疆省政府再次发文,通令各单位公文国文通用。*李儒忠、曹春梅:《新疆少数民族“双语”教育前年大事年表(之一)》,《新疆教育学院学报》2009年第2期。

新疆与西藏地区之所以存在着如此巨大的差异,除了两地少数民族语言学习环境、习惯之外,一个重要原因就是双语师资的培养。

1935年,新疆省立师范即开设了维吾尔族师范班,三年制。1939年又开始开设哈萨克族3年制师范班。新疆学院以语文系国语专修科(两年制)招生,培养维吾尔、哈萨克族学生学习汉语,毕业生大都作为双语师资而进入各级学校。

外国传教士在我国边疆少数民族地区进行的传道教育虽然具有文化侵略的性质,但在客观上也推动了这些地区少数民族接受国语教育。他们所创办的学校,尤其是小学阶段的学校教育,对于少数民族学生接受汉语教育有很大的帮助。如在西南地区,无论是云南的澜沧、车里,还是汉越铁路沿线,都有英法传教士所创办的学校。如在卡瓦山一带有学校17所,福音宣讲所90处;在罗黑山一带有学校14所,福音宣讲所136处。

(三)不利于少数民族小学国语教育开展的原因

首先是少数民族聚居区域的教育基础较内地薄弱。单薄的基础教育事业无论在体量规模上,还是质量上,都难以担当小学国语教育推广的重任。如西北的甘肃、宁夏、青海等省份,是回族聚居区域,但回民教育仍较内地各省落后,小学校数量也很少。在一些地区,因为经费紧张,也经常挪用小学教育经费。

其次是一些少数民族聚居区流行着漠视教育的风气,尤其是不愿意接受汉族所主导的教育模式。曾在西北藏区从事教育工作多年的俞湘文就明显地感受到当地藏民在为子女选择教育内容时,对于接受汉族文字教育有受压迫的感觉。其最大原因在于心理层面,因为一个民族有他们固有的文字,若是外界强迫他们去学另一民族的文字,会使他们思想上意识到压迫而产生反感。他举例说,1943年初,当地的康根小学成立时,受到了当地藏民的反对,民众反对设立学校的原因有三:一是孩子是家庭中的一份生产力,孩子去当学生,如同抽去了这个家庭的一份劳动力;二是该地区文化落后,生活简单,大部分民众觉得接受教育没有必要;三是藏族民众以为学习另一民族的文字会丧失他们民族的自尊心。可见,除了对于汉语教育的排斥,这些民众由于生活环境、家庭情况以及教育回报期待等原因,也对子女教育本身缺少兴趣和动力。回族学者艾沙曾对新疆教育有一定了解,他总结回民不愿意接受汉族语言教育的原因有四点:一是回民们的宗教信仰浓厚,认为接受了汉族语言教育及汉族文化教育,就会不知不觉中失去对宗教的信心。这一观点在阿訇中十分流行,也成为他们积极反对汉语语言教育的借口。所以,在社会上无形中形成一种风气,以读汉书为耻。二是回民们普遍对汉族文化存在着鄙视的姿态,以为汉族文化中没有什么学问,所以不愿意去了解与学习。三是回民从清末开始,即对汉族怀有戒心,总以为汉族语言教育与文化教育带有民族同化的阴谋。而越是汉族教育官员催逼回民子弟学习汉语,越造成回民的抵触情绪,两种极相反的心理交互作用,遂使回民不学汉语的问题更为复杂化。四是他们认为学习了汉族语言的回民大多会与汉族官员相联系,“学者愈多,民族基础,愈趋动摇”*艾沙作、矫如述:《新疆回民教育之回顾与瞻望》,《边铎》1934年第2期。。一些少数民族地区出现了强征少数民族学生来学习,而非他们自愿求学的情况。这些地区小学的学生多数是接近少数民族聚居区的汉族子弟,而不是少数民族子弟。而其中来入学的少数民族子弟,大都是以强制手段征来的。一些地区甚至以官位与俸禄相引诱,乃至采取强迫摊派的手段,但自愿入学者依旧是凤毛麟角。

即使是一些所谓的“教育”,其实质却是宗教教育,与世俗教育有很大区别。如在新疆地区,很多家庭在其孩子实行割礼以后,就送到宗教场所进行学习。但在这些场所进行的教育,完全是为培养孩子的宗教信仰而服务的。在这些宗教场所进行的学习内容,主要是将一些阿拉伯语的宗教经典进行背诵,方法十分机械。很多孩子经过几年学习,即使能够背诵得很熟练,对于阿拉伯语的字母拼音、意义等也仍很不明白。而在西藏地区,实际上缺乏宗教内容以外的藏文书籍。如果要将藏文教育作为普及教育的途径,其成本是浩大的,因为需要将宗教之外讲述新知识的书籍翻译为藏文,这不但是一个巨大的工程,而且因为这种翻译工作的人才不易寻求,很难完成。此外,因为当时藏族的平民几乎都是文盲,即使翻译成功这些藏文书籍,对于藏民来说,仍是无济于事。还是要从基本的识字阶段开始,所以要用边民自己的文字来推广教育,并不是短时间可能实现的事情。而藏文也大多只有宗教界人士才能掌握,平民中掌握藏文的也不多。

即使一些少数民族小学生接受了学校教育,学习了汉语,但在一些少数民族语言环境的限制下,也很难在生活中使用汉语。尤其是一些少数民族语言使用正常、有较大影响力的少数民族聚居区域中,汉语的使用空间十分狭小。王一影就评价道:“除土司土目阶级外,民族民间是很少能讲说汉语的。然而各地的边民学校,大部份是用国语或土语教授汉字,在整个国家教育方针上说,固然不错,不过在教学的方法上说,来入学的夷族青年子弟既不易听懂,而不科学的方块汉字,更使夷族学生感觉得记忆是非常的困难,所以夷族青年子弟,视读书为畏途。……就是夷族青年子弟,在学校中努力记得几个汉字,学会几句汉话,回到家中,无处应用,一顷刻也都忘了。”*王一影:《泛论边疆夷族青年的教育与训练》,《边政公论》1941年第3-4期。长此以往,这些学生觉得学习汉语没有用处,也对学习产生了抗拒的情感。往往少数民族学生觉得学习是可怕的事情。汉语没有成为当地少数民族必不可少的交际工具,自然失去了对少数民族子弟的吸引力。1944年,新疆警务处曾经做过一个调查,称新疆人口占前三位的维吾尔族、蒙古族、哈萨克族共有人口400万左右,其中绝大部分使用本民族语言。而使用汉语的主要是汉族、回族、满族等,其总人口不过33万。从民族分布情况来看,汉语的使用范围也是有限的,主要分布在北疆地区。

在小学国语教育实施的同时,对于国语标准的争论依然在持续,这些争论也影响到了民国时期小学国语教育的进行。“由方言的分化到民族共同语的形成,这是一个复杂的过程,这里伴随着古老民族的不断融合与混合,同时政治与经济的集中,使语言形成一种向心的运动,同离心的运动(方言不断分化)作斗争,经过漫长的历史时期才会形成与稳定下来。”*周双利:《马克思、恩格斯论民族与民族语的形成》,《内蒙古民族大学学报(社会科学版)》1983年第1期。方言区的一些小学教师对方言怀有感情,在教学过程中,自觉不自觉地使用方言的情况十分普遍。“在提倡统一国语的声浪之下,每一个学生不得不对于每一个汉字,兼学一个土音和一个国音。”*赵廷为:《小学国语教学问题》,《国立中央大学教育丛刊》1935年第2期。有人说:“文字在方言变成普通话的过程中不是不曾起过作用,但主要的不是那种国音字典和注了国音的小学教本,而是用北方口头话写的小说、剧本和杂志文等。”*伯韩:《方言的使用和研究》,《文化杂志》1942年第3期。而更加复杂的是,民国时期小学国语教育的推行,还引起了民众语言心理上的变化。“受不同方言习惯的影响,推行国语亦引起民众方言观念上的文化冲突,这一集体群像充分体现了中国现代文化转型过程中复杂的社会面相。”*贾猛、崔明海:《认同与困惑:近代白话文推行的社会反应力》,《学术界》2011年第6期。

民国时期小学国语教育的推行,本质上是中国语言界对于推广标准语言奋斗的一个重要组成部分。在民国时期小学国语教育的实际效果评价上,无论是对汉族小学校,还是对少数民族小学校,其结果都不尽如人意,其中原因很多。但民国时期小学国语教育的实施,为中国语言统一进行了有益的尝试,亦有其价值。