素养本位的综合实践活动课程

唐彩斌 孔慰 王云英 章秀花

浙江省杭州市时代小学尝试构建“素养本位的时代课程3.0”,在发挥各学科独特育人功能的基础上,充分发掘学科间综合育人功能,开展跨学科主题教育教学活动,尤其强化教学的实践育人功能,落实综合实践活动课程的实施。

一、基于核心素养,并列设置综合实践活动课程与学科课程

2016年9月《中国学生发展核心素养》总体框架正式发布,时代小学以此为目标,结合学校办学理念、区域教育特色,集体探讨了学生核心素养的校本化表达,拟定为“身心健康、品德优良、学得扎实、玩出名堂”。

“身心健康、品德优良”是时代小学所在的杭州上城区的教育要求,“学得扎实,玩出名堂”则是学校创办时由教育家吕型伟等专家提炼,延续至今,深人人心。

根据核心素养培育的需要,时代课程3.0体系努力实现素养与课程之间的实质性连接。整个学校课程体系由基础类课程和拓展类课程两部分组成,其中基础类课程分为奠基性基础课程和资优性基础课程,拓展类课程分为体艺类拓展课程和综合实践类拓展课程,把知识技能的学习、创新精神和实践能力的培养与学生健全的身心、优良品质的培育有机结合起来。

基础类课程是指面向全体学生开设的国家和地方课程标准规定的统一学习内容,由道德与法治、语文、数学、英语、科学、体育、艺术等课程组成,占比85%。其中奠基性基础课程(约占70%)保证落实国家课程标准规定的小学生必须储备的知识能力要求,其内容与课堂组织形式相对固定。资优性基础课程(约占15%)则关注到每一个学生不同学科素养的发展,实行教师走班和学生走班两种方式,让不同学生获得更优发展。在素养本位的学科教学中,学校也强调学科整合,致力于跨学科素养的培养,组织落实学科的综合实践活动。

拓展类课程是指以核心素养培养为目标,满足每一个学生的个性化学习需求而设计的课程。体艺类拓展课程(约占8%)重在发现学生的体艺特长,培养学生“玩出名堂”的体艺素养。这是一类根据学生自身体育、艺术、科技等方面的爱好、特长可供学生自主选择的课程,从内容到形式,甚至到开设与开发,都严格遵循“以学生发展为中心”的原则,完全从学生需求人手,内容与组织形式在各类课程中最为灵动。时代小学现有36门体艺类课程,统一安排在周五下午。综合实践类拓展课程(约占7%)既有在学校创办历史中不断传承与积累的校园文化特色课程,又有聚焦学生跨学科素养培育的创新项目课程(时代四季课程),引导学生探究自然、体验生活、了解社会。一部分安排在周二下午(60-80分钟),一部分则利用午间15-20分钟短课,还有一部分无固定课时的游学研习、节曰课程。综合实践类拓展课程将实践项目及传统的育人活动以课程的方式纳人课表,实现了实践活动与德育活动课程化的落地实施,使得时代学生核心素养的培养有了实实在在的课程载体。

二、依靠有机整合,多种方式开发综合实践活动课程

我们尝试整合校内外资源开发综合实践活动课程,把教育从课堂延伸拓展到社会,鼓励儿童走出校园,走进社区、走进大自然、走向生活,让学生从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社会和自我之间的内在联系的整体认识。

将综合实践活动课程延伸到第二课堂场馆。时代小学规划小学六年让学生走遍杭城的各类博物馆、纪念馆、地标建筑等,在行走中了解杭州,再从杭州放眼全球,培养学生的天下情怀。通过多年实践,学校对不同特色的场馆活动有了深人了解,开始尝试设计了主题研学手册,将场馆活动系列化、课程化。研学活动中,不仅对学生的文化底蕴进行了考察,也对学生的实践行为加以评价。

提升学校传统特色活动。学校创办16年来,立足于学校的办学理念、培养目标传承,积累了许多优秀的学生活动资源。这些活动既有利于学生核心素养的发展,又能凸显学校的特色,是校园文化的有机组成部分。学校通过整合开发,让这部分有条件有基础的学生活动按照学校课程整体规划进行课程化提升,使之形成常态,从而逐步形成与学校其他课程有同等地位的学校课程。“口袋里的鸡蛋”活动发展成为“生命课程”,“国庆诗歌朗诵会”发展成为“经典诵读课程”,传统科技节活动发展成为“冬天的雪课程”……一批深受学生喜爱的鲜活课程成为课程开发中新的生长点。

除全校性特色课程外,我们还有年级特色课程给不同年龄段的学生提供个性化课程内容:一年级“手心里的生命”、二年级国粹经典进课堂、三年级“十岁天空”成长教育、四年级珍爱生命主题教育、五年级学军国防教育、六年级学农活动,等等。

整合跨学科课程。时代课程体系中有两个下午的拓展性课程学习,就是想打破学科间的壁垒,拆除学科与生活之间的藩篱,让儿童能围绕某一主题整合各学科的资源,全面选择信息,综合运用知识,提升学生在真实的生活情境中问题解决、实践创新的能力。“时代TED”是一个跨学科整合的短课程,是专门为学生搭建的综合展示核心素养的演说交流平台,鼓励孩子异想天开,展示各种爱好、思想和观点。“时代STEM”是致力于多学科整合,多感官参与,多样形式,多元评价,致力于解决现实问题的课程。教师在参考借鉴国内外资料的基础上,选择有趣、具有挑战性、与学生生活息息相关的问题进行学习研究,例如制作太阳能热水器、热水冷却器、搭建承重框架结构、制作承重小船、水果音乐会、数学之花……

三、倡导项目学习,建设时代特色“四季课程”

时代“四季课程”致力于儿童跨学科的问题解决、实践能力和创新思维的养成,我们从一年四季大自然中最熟悉的植物和自然现象中选取部分主题,让全校师生進行选择,确定主题后开展项目学习。

2015学年的四季课程,子项目包含:春天的花、夏天的水、秋天的叶和冬天的雪。2015年秋季,全校师生经历了为日寸一个月的“秋天的叶”项目学习。围绕“落叶”主题,全校学生以小组为单位,自主开发了55个叶项目进行跨学科研究学习。孩子们基于主题、寻找问题、开发项目、小组合作、探索实践、研究量规、调整尝试、展示成果,感受着前所未有的学习乐趣。

我们在实践中坚持做到“主题、目标、资源、组织、指导、课时、去处、评价”等关键要素课程化提升,规范了项目学习的基本步骤:确定项目、拟订计划、实践探究、成果评价、展示交流。

我们还试图厘清各年级项目课程学习目标,赋予不同年级不同水平的要求,同样是“信息收集”,要赋予不同年级不同的目标要求。我们还发现了项目学习内容的生长点:基于学科、基于活动和基于生活,找到了一般的方法,让课程的研发具有可持续性。

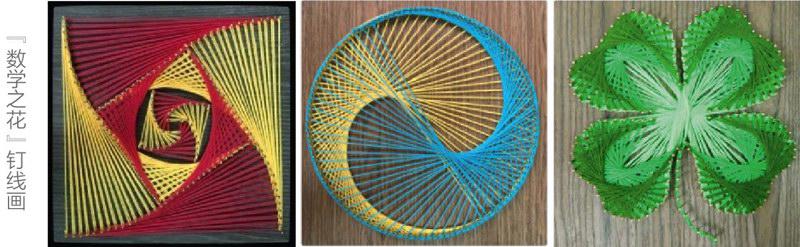

以学科领域为基础的生长。这一类学生研究的项目选题有一个或两个比较明确的学科作为背景,它突破了基础性课程原有的体系,以学生兴趣人手,贯穿课程学习整个过程,学生不断被自己的好奇心牵弓丨,研究步步深人,在一个或两个学科领域积累自己的认识。如研究花与古诗词、花与音乐、花与绘画、花色在酸碱溶液中的变化……以教师杨洁指导的“花序研究”为例,五年级学生从感兴趣的花瓣数量人手,通过调查、分析发现花王国神秘的数学特性一看似平常的花瓣,其实都是按照一定的顺序和特定的角度排列的,与神奇的斐波那契数列相符。这样螺旋形的序列可以让植物最充分地利用空间和阳光,吸引蜜蜂、蝴蝶这些传播花粉的昆虫。孩子们既感受到了花朵为适应大自然而进化的奇迹,也对数学之美产生了浓烈的好奇,并学习了用钉线画的方式钉出螺旋形几何图形来记录数学之花(如上图)。

以活动体验为基础的生长。这一类项目主题需要学生调动自己的综合能力,解决在项目情境中遇到的各种问题。如策划一次花知识竞赛、排练一个花主题节目、安排一次小型花展、策划“春天的花”展示活动的游览线路……以“花样运动会”人场式解说组为例,从确定解说词的固定格式到收集各个项目组的解说词,从统筹人场式时间到录制配套音乐,从彩排练习到正式表演……学生们通过一次次的讨论、修改、磨合,甚至经历过争吵和哭鼻子,统筹协调、信息技能、问题解决以及随机应变能力都有了很大的提升。研究“秋天的果”时,学生收集了百种水果的削皮方法、文字说明、图片辅助、微课演示、二维码导读,整合了学生的综合技能。在活动中,一个个项目巧妙地把学生置身于真实的任务情境中,激发他们挑战未知、解决问题,创造性地完成任务。

以生活经验为基础的生长。这一类学生研究的项目选题直接来源于生活,很难一下子发现与某一门或某几门学科相关,但又恰恰是最贴近学生生活经验的一种研究,非常有助于学生自主意识、问题意识的培养。如研究制作花的服饰、鲜花旅游胜地、花的纪念品、花的装饰工艺品……以“花的美食”研究为例,三至五年级的一群“小吃货”聚在一起,從自己喜爱的与花相关的美食“桂花糕”“洛神梅红茶”人手,通过资料检索、材料预算、尝试制作、不断改善,发现了这两道点心的历史、配料、养生效果以及制作工艺和小诀窍,一个个大大咧咧的男孩子也开始了解米价、菜价,学着精打细算,学着为自己做的美食定价。孩子们在这样真实的项目情境中,体验真实的生活,解决实际的问题,获取最直接的生活经验。

在综合实践活动课程的探索实践过程中,我们发现“只要给学生时间和空间,他们总会给我们惊喜,从来都不会让我们失望”,在倡导减轻学生过重课业负担的背景下,综合实践活动的开展是解放学生的有力举措。在综合实践活动过程中,我们可以找到活动成效与学业提升的正相关依据,但更令人欣喜的是,综合实践活动唤起了孩子们对身边事物的好奇,并学会了对事物的持续专注、深度思考,在活动中学生展示的综合素养也越发丰富而多样,让学生真切地体会到学习的快乐和生命生活的非凡意义。