洗钱罪的案例考察与治理路径

汪恭政

(武汉大学法学院,湖北武汉 430072)

自1997年《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)确立洗钱罪以来,历经2001年《刑法修正案(三)》、2006年《刑法修正案(六)》、2009年最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称2009年《关于审理洗钱的解释》)等规范的变迁,调整洗钱罪的罪刑规范开始进入“休眠期”,而在同时,洗钱罪出现的新问题、新变化给先前治理体系带来了挑战。据此,以案例研究为基本方法,借助“中国裁判文书网”,对司法实践中公开的洗钱罪裁判文书展开研究,尝试总结出既有规范适用的不足,以完善洗钱罪的治理。

一、案例考察:洗钱罪的裁判现状

从2012年1月1日开始,截至2018年5月30日,在中国裁判文书网上以“洗钱”为刑事案由共检索出51份可用裁判文书。其中,文书类型上,判决书最多,有42份,占比82.4%,裁定书有9份,占比17.6%;裁判年份上,洗钱案件数除2018年有2份外,呈逐年递增趋势,其中2012年1份,2013年1份,2014年2份,2015年10份,2016年15份,2017年20份;按各省文书数量由高到低排列为,浙江省11份,江西省8份,广东省7份,湖南省5份,河北省和福建省各有4份,江苏省、山东省、陕西省各有2份,黑龙江、上海市、四川省、天津市、云南省、重庆市各有1份。通过对所收集的裁判文书进行整理发现,其一定程度上反映了洗钱罪的实际状况,基本具备统计学上的“随机抽样”效果,可较为客观地揭示洗钱罪的裁判现状。

(一)洗钱罪的犯罪现状

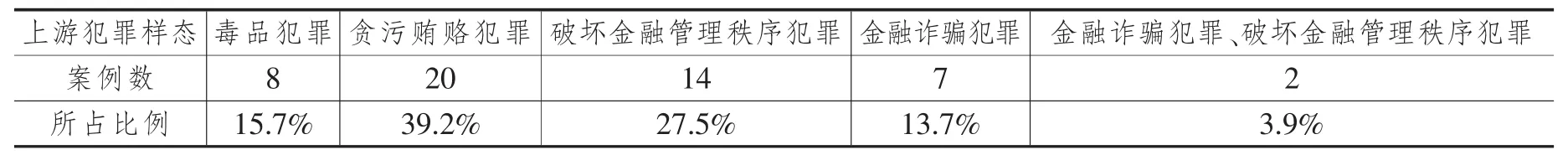

第一,上游犯罪的样态。经梳理发现,贪污贿赂犯罪案件数最多,共有20起,比例高达39.2%,其次是破坏金融管理秩序犯罪,有14起,占27.5%,毒品犯罪有8起,占15.7%,金融诈骗犯罪7起,比例为13.7%,另外还有2起案件涉及的上游犯罪样态既涉及金融诈骗犯罪,也包括破坏金融管理秩序犯罪,见表1。

第二,洗钱的行为方式。各地法院认定的洗钱行为方式多样,具体有:为转移贿赂款成立公司以虚构实体交易掩饰犯罪所得①参见湖南省华容县人民法院(2016)湘0623刑初114号刑事判决书。;利用“经济互助会”所得会款购置房产、车辆,并协助办理房产过户手续掩饰犯罪所得①参见浙江省温州市洞头区人民法院(2016)浙0305刑初122号刑事判决书。;以现金方式收购国家工作人员利用职务之便收受的购物卡、加油卡②参见台州市椒江区人民法院(2015)台椒刑初字第953号刑事判决书。;以出具虚假收款收据方式协助资金转移③参见河北省蠡县人民法院(2017)冀0635刑初205号刑事判决书。;提供资金账户转移他人通过冒名填制贷款借据进行贷款诈骗的所得④参见云南省师宗县人民法院(2015)师刑初字第65号刑事判决书。;利用取现及转账方式转移他人非法吸收公众存款的犯罪所得及收益⑤参见陕西省榆林市中级人民法院(2016)陕08刑终192号刑事裁定书。;通过提供银行账户、在不同银行账户之间频繁划转等方式取现、转账他人破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪的所得⑥参见绍兴市柯桥区人民法院(2016)浙0603刑初638号刑事判决书。;提供个人账户为他人收取受贿款⑦参见广东省珠海市中级人民法院(2014)珠中法刑终字第97号刑事裁定书。;利用本人或他人银行账户帮助转移毒品犯罪所得及收益⑧参见浙江省龙泉市人民法院(2015)丽龙刑初字第186号刑事判决书。;伪造合同签订日期隐匿他人非法吸收公众存款犯罪所得及其产生的收益⑨参见浙江省乐清市人民法院(2013)温乐刑初字第1427号刑事判决书。;利用支付宝收款二维码收取毒资,并转移至游戏账号⑩参见江西省吉安市吉州区人民法院(2018)赣0802刑初73号刑事判决书。,等等。

表1 上游犯罪样态的分布情况

归纳起来,洗钱主要有三种途径:一是通过金融机构洗钱,多数案例中被告人主要借助银行、信用社的账户转移上游犯罪所得及其收益。二是利用“地下钱庄”⑪“地下钱庄”是游离于金融监管体系之外从事非法金融业务的组织,其业务范围主要涉及非法的跨境汇款、汇兑、放贷、吸储、高利贷和抵押等。等非金融机构洗钱[1],例如:“被告人黄某在明知该860万系盗刷他人银行卡的赃款后仍帮助陈某丙、王某乙等人将该笔钱中的839万元汇入其提供的地下钱庄罗加进等人账户进行洗钱。”⑫参见山东省临沂市罗庄区人民法院(2016)鲁1311刑初72号刑事判决书。三是多数案例并非只利用一种洗钱方式,而是多种方式并用,以达掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的目的。

(二)洗钱罪的司法认定

第一,上游犯罪事实的确认。洗钱罪的构成须存在上游犯罪。上游犯罪事实的认定,实践中作法有:一是以生效的刑事判决为依据,如“本案所涉及的1 500万元系贿赂款的证据,有岳阳市中级人民法院的(2014)岳中刑二初字第05号生效判决书证明⑬参见湖南省华容县人民法院(2016)湘0623刑初114号刑事判决书。。”二是对于上游犯罪未作判决的,以相关证据证明存在上游犯罪中的具体犯罪事实为依据,有的以证人证言证明存在受贿的上游犯罪⑭参见台州市椒江区人民法院(2015)台椒刑初字第953号刑事判决书。,有些以书证、物证证明存在贷款诈骗的上游犯罪⑮参见云南省师宗县人民法院(2015)师刑初字第65号刑事判决书。。三是对于上游犯罪未作判决的,仅以相关证据证明存在洗钱罪上游7大类罪名的犯罪事实为依据,如下文论述的陈志刚案和韩建龙案。

第二,主观明知的司法认定。明知,按行为人对犯罪事实知晓的程度,将其分为确知和应知。行为人必须明知是上游犯罪所得及其产生的收益,并具有掩饰、隐瞒其来源与性质的目的。根据既有案件发现,法院在认定“明知”时,主要有三种方式:一是结合被告人供述和获取犯罪收益的情况认定,如“高管局要以融资顾问费的名义付给何某和朱某等一笔感谢费,找到自己成立有交通建筑材料供应资质××公司,到时以合作经营建筑材料支付利润的名义向何某、朱某等人支付好处费,也会给自己好处。从找相关资质的单位、变更登记等全部过程都是由丁某安排,自己具体经办……”①参见湖南省华容县人民法院(2016)湘0623刑初114号刑事判决书。二是根据被告人与上游犯罪人之间的紧密生活关系如父子关系②参见福建省建瓯市人民法院(2015)瓯刑初字第387号刑事判决书。、母子关系③参见浙江省温州市洞头区人民法院(2016)浙0305刑初字17号刑事判决书。、兄弟关系④参见广东省珠海市中级人民法院(2014)珠中法刑终字第74号刑事判决书。、男女朋友关系⑤参见广东省茂名市电白区人民法院(2015)茂电法刑初字第1057号刑事判决书。予以认定。三是结合被告人供述、证人证言以及银行卡进出款记录认定。

(三)洗钱罪的刑罚适用

关于洗钱罪的刑罚适用,整理既有裁判文书发现:主刑方面,仅2件未判主刑,占比3.9%;3件判处拘役,41件判处5年以下有期徒刑,比例高达80.4%,且有19件案件判处缓期执行;仅5件在法定刑升格中判处5年以上有期徒刑,其中,3件判处5年有期徒刑,2件判处7年有期徒刑。附加刑方面,除1案件未判处罚金外,其他50件案件都判处罚金,但罚金数额波动较大,其中,最高的判处4000万元⑥参见江苏省南京市中级人民法院(2017)苏01刑终653号刑事裁定书。,最低仅判处20元和40元⑦参见江西省于都县人民法院(2017)赣0731刑初201号刑事判决书和江西省吉安市吉州区人民法院(2018)赣0802刑初73号刑事判决书。。

二、适用问题:治理洗钱罪面临的困境

从1997年《刑法》设立洗钱罪开始,再到《刑法修正案(七)》扩大上游犯罪类别以来,治理洗钱罪的力度明显加大。诚如有论者所言:“经过我国刑事立法的变迁,我国刑法已形成了区别打击洗钱犯罪的罪名体系,从而为遏制洗钱犯罪提供了较为完备的刑法武器。”[2]从对既有公开的洗钱犯罪案例的深入研究发现,治理洗钱罪尽管已取得些积极效果,但在定罪、刑罚适用、事实认定等方面仍面临诸多问题。

(一)定罪方面的问题

一是入罪标准认定模糊。洗钱罪的成立须以存在毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪与金融诈骗犯罪等上游犯罪为前提。2009年《关于审理洗钱的解释》第四条规定:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪⑧最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》将“上游犯罪”界定为“产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。”事实成立为认定前提。”而实践争议的焦点便是上游犯罪的认定,对已作生效判决的尚容易判别,但对未作有效判决的上游犯罪认定却缺乏明确的指引。尽管2009年《关于审理洗钱的解释》指出,“上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判”,但问题的关键是“查证属实”缺乏清晰的标准。有些案件以涉嫌的上游犯罪提出公诉,但并非当然构成上游犯罪,贸然断定下游行为人构成洗钱罪有失偏颇。此外,有的案件对上游犯罪性质的判断直接依赖于上述7种类罪名,并未交待具体涉案罪名,明显有“草率”之嫌,如陈志刚洗钱案中,法院直接将上游犯罪人张某利用“经济互助会”取财的行为认定为破坏金融管理秩序犯罪,而非破坏金融管理秩序罪中的具体罪名⑨参见浙江省温州市洞头区人民法院(2016)浙0305刑初122号刑事判决书。。有的甚至对7种罪名作模糊处理,如韩建龙洗钱案中,仅用证据证明“韩建龙于同月13日后明知倪小永汇入其银行账户的款项是倪小永破坏金融管理秩序犯罪或金融诈骗犯罪的所得”①参见绍兴市柯桥区人民法院(2016)浙0603刑初638号刑事判决书。。

关于明知,2009年《关于审理洗钱的解释》第一条以大篇幅规定,应结合被告人的认知能力、犯罪所得及其收益的种类与数额、犯罪所得收益的转换或转移方式以及被告人的供述等主客观因素进行认定。该解释表明认识“明知”应从两方面入手:一是主观上对上游犯罪所得及其收益形成认知;二是客观上实施了掩饰、隐瞒行为。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条对实施掩饰、隐瞒行为作了规定,而且以兜底条款明示“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的”,2009年《关于审理洗钱的解释》第二条也作了较为完善的解答,相对容易判断。但主观上对上游犯罪所得及其收益的认知,却存在不一致。尽管既有文书主要围绕“犯罪所得或其收益的性质”“犯罪所得或其收益的来源”举证、质证,但有些案件证据形式相对单一,有的甚至仅有一人的证人证言,在无其他证据印证的情况下便判处洗钱罪②参见台州市椒江区人民法院(2015)台椒刑初字第953号刑事判决书。。

二是罪名适用存在争议。洗钱罪,作为依附于“上游犯罪”的“下游犯罪”,掩饰、隐瞒了上游犯罪违法所得的性质,使之披上了“合法的外衣”[3]。根据前述,毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等7种犯罪是构成洗钱罪的前提,无上游犯罪所获收益,便无下游犯罪的行为对象,也就无洗钱罪的可能。本质上而言,洗钱罪属于掩饰、隐瞒型的犯罪类型。为此,有论者以洗钱罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪为基础提出三足鼎立的洗钱罪体系[4]。与此同时,关于上游犯罪,也并非以这7种类罪名作具体适用。详言之:“毒品犯罪”,指刑法分则第六章第七节规定的各种毒品犯罪;“黑社会性质的组织犯罪”,涉及恐怖活动组织实施的各种犯罪;“恐怖活动犯罪”,是恐怖活动组织实施的各种犯罪;“贪污贿赂犯罪”主要是刑法分则第八章规定的具体犯罪;“破坏金融管理秩序犯罪”指刑法分则第三章第四节规定的犯罪;“金融诈骗犯罪”则是刑法分则第三章第五节规定的犯罪。有论者统计:“洗钱罪的上游犯罪在1997年《刑法》中只有25个罪名,2001年《刑法修正案(三)》颁布后增至33个罪名,2006年《刑法修正案(六)》则再次扩充了48个罪名,使罪名总数达到81个,占全部罪名的18.6%[5]。”显然,在众多的具体罪名中,若对行为分工、作用大小以及上下游犯罪主体关系的认定存有“差池”,便易造成罪名适用的混淆。如有的案件起初以洗钱罪提出公诉,最后判决却为掩饰、隐瞒犯罪所得罪③参见江苏省太仓市人民法院(2015)太刑二初字第00007号刑事判决书。。有的在破坏金融管理秩序犯罪中,辩护人认为“被告人兰某某的行为不构成洗钱罪,应当认定为非法吸收公众存款罪的从犯”④参见福建省宁德市蕉城区人民法院(2016)闽0902刑初144号刑事判决书。。

(二)刑罚适用方面的问题

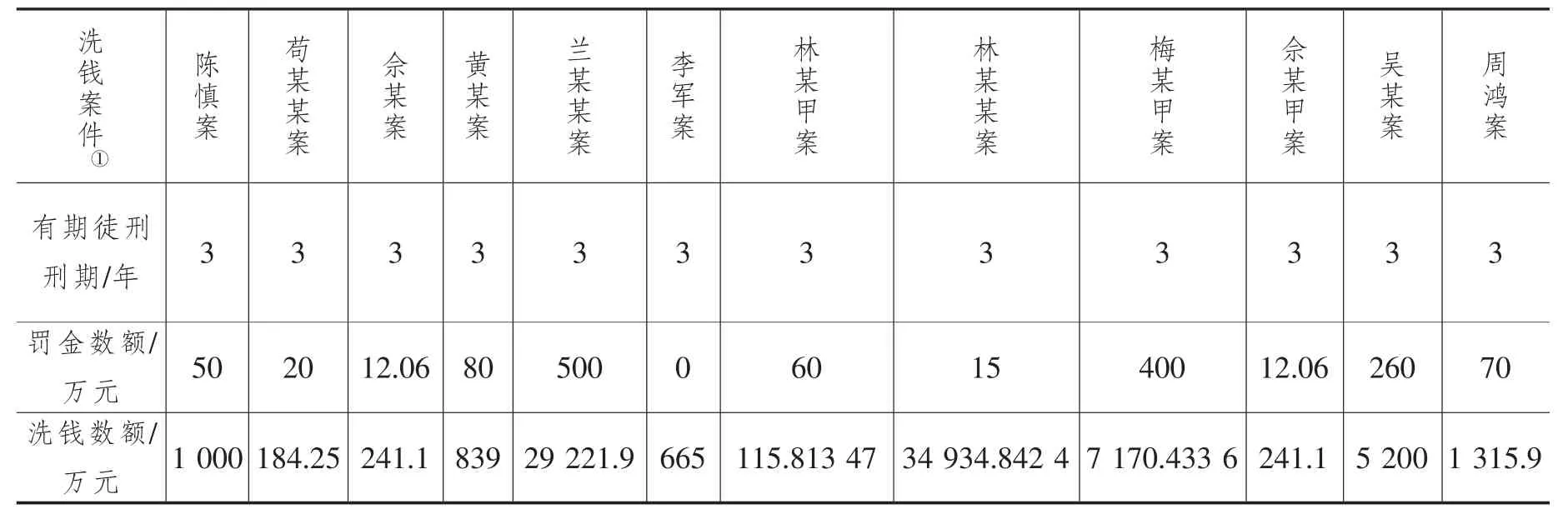

前述案件的刑罚适用存在不合理之处。首先,主刑刑期和罚金刑的配置面临失衡。展开而言,对于判处5年以上有期徒刑的案件,由于案情严重、性质恶劣,罚金刑的判处应较高,但却出现罚金数额判处较低的情形,如王某洗钱案仅判处被告人罚金30万元⑤参见天津市河东区人民法院(2017)津0102刑初102号刑事判决书。。对于判处5年以下有期徒刑的案件,当主刑判处相同时,反映洗钱危害程度的洗钱数额并未与罚金数额呈正相关关系。其中,判处有期徒刑3年的案件最具代表性,如有的涉嫌洗钱数额5 200万元的案件判处罚金260万元,但涉嫌洗钱34 934.842 4万元的却只判15万元罚金,其他详情如下表所示。

表2 判处三年有期徒刑洗钱案件的罚金数额与洗钱数额的对比情况

其次,《刑法》第一百九十一条规定的“情节严重”是作为法定刑升格的前提,但情节过于抽象,且未出台相关司法解释加以界定,导致适用模糊。为了解决这一问题,实践中各高级人民法院出台指导意见作出认定,但认定的标准不一,特别是洗钱的数额标准差异较大,如2002年四川省高级人民法院《关于刑法部分条款数额执行标准和情节认定标准的意见》规定为20万元以上,2011年天津市高级人民法院《关于刑法分则部分条款犯罪数额和情节认定标准的意见》规定为50万元以上,2012年《陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见(上)》规定为洗钱数额10万元以上或获利1万元以上,1998年河南省高级人民法院《关于我省适用新刑法有关条款中犯罪数额、情节规定的座谈纪要》规定为洗钱数额10万元以上,单位洗钱数额20万元以上。另外,在涉及其他认定因素方面各地也有不同,如四川省从洗钱次数、是否引起新犯罪和是否影响要案侦破角度考量;天津市则在考虑洗钱次数的同时,也将个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务列为考虑因素;陕西省则在考虑洗钱数额、洗钱次数之外增加了洗钱手段、洗钱主体与身份、洗钱后果,如“手段恶劣的;以犯罪集团的成员身份实施洗钱行为的;造成局部金融秩序紊乱或金融危机的;导致重大的犯罪无法及时破获的;银行或者其他金融机构工作人员利用职务便利为犯罪分子洗钱提供方便的”②参见《陕西省高级人民法院关于适用刑法有关条款数额、情节标准的意见(上)》关于洗钱罪情节严重的认定。。

(三)事实认定方面的问题

通常而言,洗钱由处置阶段(Placement Stage)、离析阶段(Layering Stage)和融合阶段(Integration Stage)③处置阶段,指将犯罪所得投入清洗系统的过程,犯罪分子利用金融机构或非金融机构,将犯罪所得存入银行或转换为银行票据、国债、信用证以及股票、保险单证或其他形式的资产;离析阶段,指通过复杂的金融交易分开犯罪所得及其来源;融合阶段,指将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得的利用提供合法的掩饰。组成[6],具体围绕金融机构或非金融机构整合、操作。众所周知,洗钱行为始终与上游犯罪存在关联性,从前述案件的审理过程来看,大多数案件是在上游犯罪查获之后才处理,如此一来,在实践中易形成洗钱罪的追究是以上游犯罪定案为前提的司法惯例,反过来不利于洗钱罪的治理。诚如有论者所言,“如果要求所有的洗钱罪都必须等到相应的上游犯罪处理完毕后再处理,会造成对这类犯罪打击不力的后果,如一律要求上游犯罪已经定罪判刑才能认定洗钱罪成立既不符合刑法规定,也不符合打击洗钱罪的实际需要”[7]。本文赞同此种说法,洗钱罪属于下游犯罪,认识洗钱罪需要厘清其与上游犯罪的关系,但实际上,两罪的事实常交织在一起,上游犯罪的性质若未把握清楚,则不利于将其与掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益和共犯参与中的事后不可罚做出区分,进而无法有效规制洗钱罪。

从洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪法益依存的事实来看,洗钱罪置于刑法分则第三章第四节,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪处于刑法分则第六章第二节,前者重在对金融管理秩序的保护,而后者是从司法秩序维护的角度考量。既有多数文书并未对两者法益依存的事实做梳理、定性,从而导致名为洗钱罪,实为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪情形的出现,如台州市椒江区人民法院审理的被告人收购他人利用职务之便收受的购物卡、加油卡一案定为洗钱罪便饱受争议①。法律离不开事实与价值,缺乏对事实的区分就难以形成对价值的理性判别,也就很难起到定分止争的作用。

三、问题应对:洗钱罪的完善路径

“不理解犯罪的性质就不可能正确地制定和适用犯罪规范”。[8]因此,为应对洗钱罪的适用问题,应以明确洗钱罪的法益为基础,从强化证明法则的严格作用、厘清明知的认定范围和完善该罪的处罚规定上具体展开。

(一)明确洗钱罪的法益

法益乃法律保护之利益,是研讨罪名绕不开的话题。关于洗钱罪的法益,学界有不同观点:一是“单一法益说”,该说认为洗钱罪侵犯的法益是单一的,具体又分侵犯金融管理秩序说[9]和侵犯司法机关正常活动说两种情形;二是“双重或多重法益说”,具体包括“国家的金融管理制度和司法机关的正常活动”[10],“国家对金融的管理制度和社会治安管理秩序”[11],“破坏金融管理秩序、公共安全秩序和司法机关的正常活动”[12];三是“不确定法益说”,该说认为洗钱罪既可能侵害国家金融管理秩序,又可能妨害司法机关的正常活动,同时也可能妨害社会管理秩序,以致洗钱罪侵犯的客体总处于不确定的状态[9]。

本文认为,应坚持“单一法益说”中的金融管理秩序说,因为该罪处于刑法分则第三章“破坏金融管理秩序”这一节,实施洗钱便侵害了金融管理秩序。但是,由于该法益界定抽象,有必要对其细化解读,具体而言,不仅包括围绕金融机构洗钱引发的金融管理秩序的侵害,也包括围绕非法金融机构洗钱引发的金融管理秩序的侵害。比如,利用第三方支付平台洗钱也视作金融管理秩序的侵害。

(二)强化证明法则的严格作用

面对上游犯罪“查证属实”缺乏清晰标准这一难题,应推行严格化的证明法则。具体而言,对于事实的查证,一要确保对证据方法的严格规制;二要对事实的查证程序做严格规定。“审判程序中关于犯罪事实的调查与证明,须在法律规定所准许的证据方法范围之内,并且以法律规定的调查证据程序践行,两者同时具备时才是经过合法调查的证据,才能够取得证据能力。”[13]本文同意此种说法,细化“查证属实”标准应坚持“两条线”:一是证据方法,该方法作为“调查证据资料并证明待证事实的手段”[13],必须依法行使;二是查证程序,该程序要求查证的主体、资格、权限应严格符合法律规定,“据以定案的证据均经法定程序查证属实”[14],防止越权、损及公正性与公信力。而在同时,侦查机关采用的证据方法和实施的查证程序应符合现有刑事法律的规定,以此方能更好地对尚未作出裁判的上游犯罪事实作属实性查证。

(三)厘清明知的认定范围

“明知”强调对构成要件要素的事实性认识,“认为故意所认识的内容应以某种构成要件规定的事实为限[15]。”明知,本质上指确实知道,但为了避免罪圈过窄放纵放罪,根据2009年《关于审理洗钱的解释》第一条的规定,部分“可能知道”①参见台州市椒江区人民法院(2015)台椒刑初字第953号刑事判决书。或“应当知道”也纳入调整范围,而且该条仅第一项规定确实知道外,其他的都是以客观推定方式来认定“可能知道”或“应当知道”。尽管客观推定方式值得肯定,但对该条第二项至第五项中的“没有正当理由”应做明确界定。通常而言,推定的明知常以日常经验法则为落脚点,具有盖然性,其范围界定不当会引发司法工作人员认定的恣意。基于此,一要对该解释中已规定的内容重新定位,从洗钱罪侵犯的法益出发,当举证存在客观障碍以致诉讼僵局时方可适用;二要充实客观推定的事实内容,除案件中涉及的情形以外,也应增加利用第三方支付平台账户、虚拟货币、销售点终端机具转换或转移财物的规定。

(四)完善洗钱罪的处罚规定

充实洗钱罪的处罚规定,具体应从以下两方面展开:第一,明确主刑刑期与罚金数额的关联关系。根据《刑法》第五十二条规定,罚金数额受犯罪情节的影响。主刑越重表明犯罪情节越恶劣,针对前述案件主刑刑期与罚金数额配置失衡的问题,在量刑时应明确主刑刑期与罚金数额的正相关关系,当判处被告人越高的主刑刑期时,也应对其判处越多的罚金数额。第二,确定洗钱罪法定刑升格中“情节严重”的内容,建议最高人民法院出台司法解释,具体“情节严重”的内容可从如下角度考虑:从洗钱数额上考虑,如规定洗钱数额100万元以上;从洗钱次数上考虑,如洗钱次数达3次以上的;从洗钱主体身份上考虑,如金融机构或从事资金支付结算业务的非金融机构及其工作人员利用职业便利洗钱的;从洗钱行为性质上考虑,如个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的;从洗钱造成的后果上考虑,如造成重大犯罪无法及时侦破的,等等。在司法解释未出台之前,针对各省认定“情节严重”标准不一的现状,建议以案件审理所在省份的“情节严重”为准作具体认定。

[1]付雄.网络洗钱现状分析及对策研究[M].北京:中国社会科学出版社,2012:3.

[2]王新.国际视野中的我国反洗钱罪名体系研究[J].中外法学,2009(3):375-389.

[3]张军.破坏金融管理秩序罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,2003:460.

[4]李云飞.我国广义洗钱罪概念下的体系混乱及成因分析[J].政治与法律,2014(8):30-41.

[5]阴建峰.论洗钱罪上游犯罪之再扩容[J].法学,2010(12):71-80.

[6]William C.Gilmore.Dirty Money:The Evolution of Money Laundering Counter-measures[M].Brussels:Council of Europe Press,1995:37.

[7]陈兴良.协助他人掩饰毒品犯罪所得行为之定性研究——以汪照洗钱案为例的分析[J].北方法学,2009(4):35-44.

[8]杜里奥·帕多瓦尼.意大利刑法学原理(注评版)[M].陈忠林,译.北京:中国人民大学出版社,2004:71.

[9]刘宪权.金融犯罪刑法理论与实践[M].北京:北京大学出版社,2008:417.

[10]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2000:425.

[11]周道鸾,张军.刑法罪名精释[M].北京:人民法院出版社,2013:309.

[12]周振想.金融犯罪的理论与实务[M].北京:中国人民公安大学出版社,1998:217.

[13]林钰雄.刑事诉讼法[M].台北:元照出版社,2013:478-479.

[14]万旭.我国定罪标准的操作性解释——兼评对定罪标准的三种误读[J].西部法学评论,2014(5):115.

[15]姜伟.犯罪故意与犯罪过失[M].北京:群众出版社,1992:100.