孤独感与智能手机过度使用的关系:动机的中介作用

申 曦

(西华师范大学体育学院,南充 637000)

1 问题提出

CNNIC发布的第41次《中国互联网发展状况统计报告》指出,截止2017年12月,我国网民规模达7.72亿,其中使用手机上网人群的占比达到97.5%,手机不断挤占其他个人上网设备的使用,成为“万物互联”的基础。由于其便捷性、瞬时性和互联性的特点,智能手机为人们提供着方方面面的便利,例如手机购物、手机游戏、手机支付及微信等。但与之相伴的是,越来越多的人成为“低头族”,成为智能手机的“奴隶”,出现智能手机过度使用行为。手机过度使用又称“手机成瘾”、“手机依赖”、“手机成瘾倾向”及“无手机焦虑症”(Billieux, Van Der Linden, & Rochat, 2008; Ezoe, Toda, Yoshimura, Naritomi, Den, & Morimoto, 2009; Hong, Chiu, & Huang, 2012),在本研究中我们使用“智能手机过度使用”这一术语,即由于对智能手机的滥用而导致手机使用者出现问题心理或行为(苏双, 潘婷婷, 刘勤学, 陈潇雯, 王宇静, 李明月, 2014)。

前人的研究发现体验到孤独的个体更易导致对智能手机的过度使用(李苑文, 2013; Bian & Leung, 2015; Morahan-Martin & Schumacher, 2000)。作为社交情绪体验的重要变量,孤独感即为个体体验到个人预期交往和实际社会关系不一致的痛苦(Cacioppo & Patrick, 2008)。特别对于大学生而言,那些易感孤独的个体更可能使用智能手机来放松,并且寻求与他们有共同兴趣的线上朋友的支持。鉴于网络能够提供时刻变化的社交模式,他们更愿通过使用手机来缓解与孤独感相关的情绪(Morahan-Martin & Schumacher, 2000)。同时,他们也更可能表现为关系无能,他们不愿与人面对面的沟通,很可能通过短信或智能手机上的其他应用与他人沟通,也更容易造成手机成瘾(Bian & Leung, 2015)。随着这种沉迷的加剧,他们会用网络行为去代替解决实际问题的积极行为,也会加重孤独感或其他消极情绪(李苑文, 2013)。

而前人对于手机使用动机与智能手机过度使用关系的探讨则更多地基于使用与满足理论(Uses and Gratification Theory)。该理论认为使用者在选择媒体时会评估潜在的收益或满足感(Lee & Ma, 2012),当通过使用媒体获得这些满足感时,他们对媒体的积极态度就会形成,它会影响使用者的使用行为并导致对媒体的连续使用。Park(2003)最早将手机使用动机分为习惯性使用动机和工具性使用动机两大类,其中习惯性使用动机包括消磨时间和逃避,而工具性使用动机包括获取信息和娱乐;Khang等(2013)的研究结果表明社会关系、消度时间及自我呈现是手机成瘾的预测因子;而Wei(2008)则认为那些使用手机进行交流互动或各项娱乐活动的使用者,他们更易对手机产生依赖。

鉴于智能手机过度使用形成原因的复杂性,当我们去探讨这些变量与过度使用的关系时,需要着重去推测造成个体过度使用的原因,而作为个体内部倾向变量的动机可通过建立与其他变量的联系来使这一原因进一步明晰。现有研究大多为孤独感及手机使用动机对智能手机直接效应的探讨(李苑文, 2013; Bian & Leung, 2015; Khang, Kim, & Kim, 2013; Morahan-Martin & Schumacher, 2000; Park, 2003; Wei, 2008),但是很少有研究将二者纳入同一模型中。网络补偿理论为探讨这些变量的关系奠定了基础,它认为心理幸福感水平较低的个体更可能过度使用网络,由于他们会通过使用网络来缓解其生活中的消极情绪状态。并且低心理幸福感会导致个体花费大量时间上网来应对生活中的问题,但同时他们会遭受一些消极后果,即低心理幸福感的个体更可能基于某种使用动机来使用网络(Kardefelt-Winther, 2014)。刘红和王洪礼(2011)先前对大学生手机成瘾、孤独感与手机使用动机的关系进行了探究,他们发现孤独感除直接预测手机成瘾外,还通过网娱动机间接预测手机成瘾。随着智能手机功能的开发,它能提供的功能越来越多,也更能满足人们的多方面需求,故手机不同类型的使用动机在智能手机使用中的重要性会发生变化。有研究者指出成瘾行为的主要动机是减轻痛苦、焦虑等负性情绪状态,即为了逃避(Peele, 1985)。另外,也有研究者认为,娱乐自身及逃避现实是智能手机的两个主要功能,并且也可帮助人们放松(Lowry, Gaskin, & Moody, 2015)。故本研究选取娱乐和逃避动机两个功能,并在此基础上提出本研究的研究假设为:

(1)孤独感、手机使用动机与智能手机过度使用显著相关;

(2)娱乐动机在孤独感与智能手机过度使用间起部分中介作用;

(3)逃避动机在孤独感与智能手机过度使用间起部分中介作用。

2 方法

2.1 被试

本研究选取重庆市两所高校的大学生作为测量对象,共发放问卷600份,回收问卷560份,其中有效问卷为549份,问卷有效回收率为90%。在这549份有效问卷中,被试的平均年龄为18.39岁。就性别而言,男生191人,占总数的34.8%,女生358人,占总数的65.2%;就专业而言,52.5%的被试的专业为自然科学(例如,数学、化学、生命科学及计算机科学等),而46.7%则为社会科学专业(例如,经济、工商管理、教育、法学及哲学等)。我们所获取的有效被试均为智能手机使用者,其中一年级占总数的62.7%,二年级为13.3%,三年级为23.7%,四年级为0.4%。

2.2 工具

2.2.1 大学生智能手机成瘾量表(SAS-C)

采用苏双等(苏双, 潘婷婷, 刘勤学, 陈潇雯, 王宇静, 李明月, 2014)编制的大学生智能手机成瘾量表来评估大学生的手机使用情况。该量表共有22个题项,分为戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、APP使用及APP更新6个分量表。它采用Likert5点计分,1分代表“非常不符合”,5分代表“非常符合”,总分越高,表明其手机成瘾水平也越高。典型的题项包括“同学、朋友常说我花了太多时间在我的手机上”和“我感到需要花更多时间在手机上才能得到满足”等。本研究中该量表的克隆巴赫α系数为0.88,验证性因素分析结果为χ2/df=1.57,CFI=0.92,IFI=0.93,RMSEA=0.05,SRMR<0.001,表明该量表具有良好的信效度。

2.2.2 智能手机使用动机量表

选取Wang等研究者编制的社交媒体使用动机量表(Social Media Usage Motivation Scale)中的娱乐和逃避分量表来测量娱乐与逃避需要。此后,他们对题项进行修订来符合智能手机的研究背景(Wang, Jackson, Wang, & Gaskin, 2015)。该量表采用Likert 5点计分,分量表的得分越高,表明该分量表所对应的动机在智能手机使用中的重要性就越强。就放松娱乐动机而言,它包含5个题项,典型的题项包括“我使用智能手机来放松”,其α系数为0.89;而逃避动机则包含3个题项,典型的题项包括“我使用智能手机可以逃离学业或其他的一些事情”,其α系数为0.84。此外,该量表也具有良好的结构效度,测量模型的评估结果为χ2/df=3.54,CFI=0.93,IFI=0.93,RMSEA=0.07,SRMR<0.001。

2.2.3 UCLA孤独感自评量表

采用Russell等编制的UCLA孤独量表,来评估个体对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感(Russell, 1996)。该量表共有20个项目,其中11项为正向计分,9项为反向计分。采用Likert5点计分方式,1代表“从不”,5代表“一直”,得分越高,表明孤独感越高。典型的题项包括“你常感到与周围人的关系和谐吗?”和“你常感到缺少伙伴吗?”等。它具有良好的信效度,本研究中该量表的克隆巴赫α系数为0.87,且具有良好的结构效度,测量模型的评估结果为χ2/df=3.26,CFI=0.87,IFI=0.87,RMSEA=0.06,SRMR<0.001。

2.3 数据处理

采用SPSS19.0进行描述性统计和相关分析,以及Mplus7.4进行结构方程建模。

3 结果

3.1 描述性统计及相关分析

对孤独感、手机使用动机及智能手机过度使用三个变量进行描述性统计和相关分析的结果如表1所示。除孤独感与娱乐动机呈显著负相关外,孤独感、娱乐和逃避动机及智能手机过度使用间均两两显著正相关。

表1 孤独感、手机使用动机与智能手机过度使用的描述统计和相关矩阵(N=549)

MSD12341 过度使用2.760.65—2 娱乐动机3.250.790.24 —3 逃避动机2.311.020.41 0.22 —4 孤独感2.520.490.24 -0.17 0.20 —

注:**p<0.01,下同

3.2 中介效应分析及检验

将娱乐和逃避动机共同纳入模型中,通过Mplus7.4进行结构方程模型建模,模型的拟合指数为χ2/df=3.94,CFI=0.90,TLI=0.88,RMSEA=0.07,SRMR=0.07,模型拟合较好。

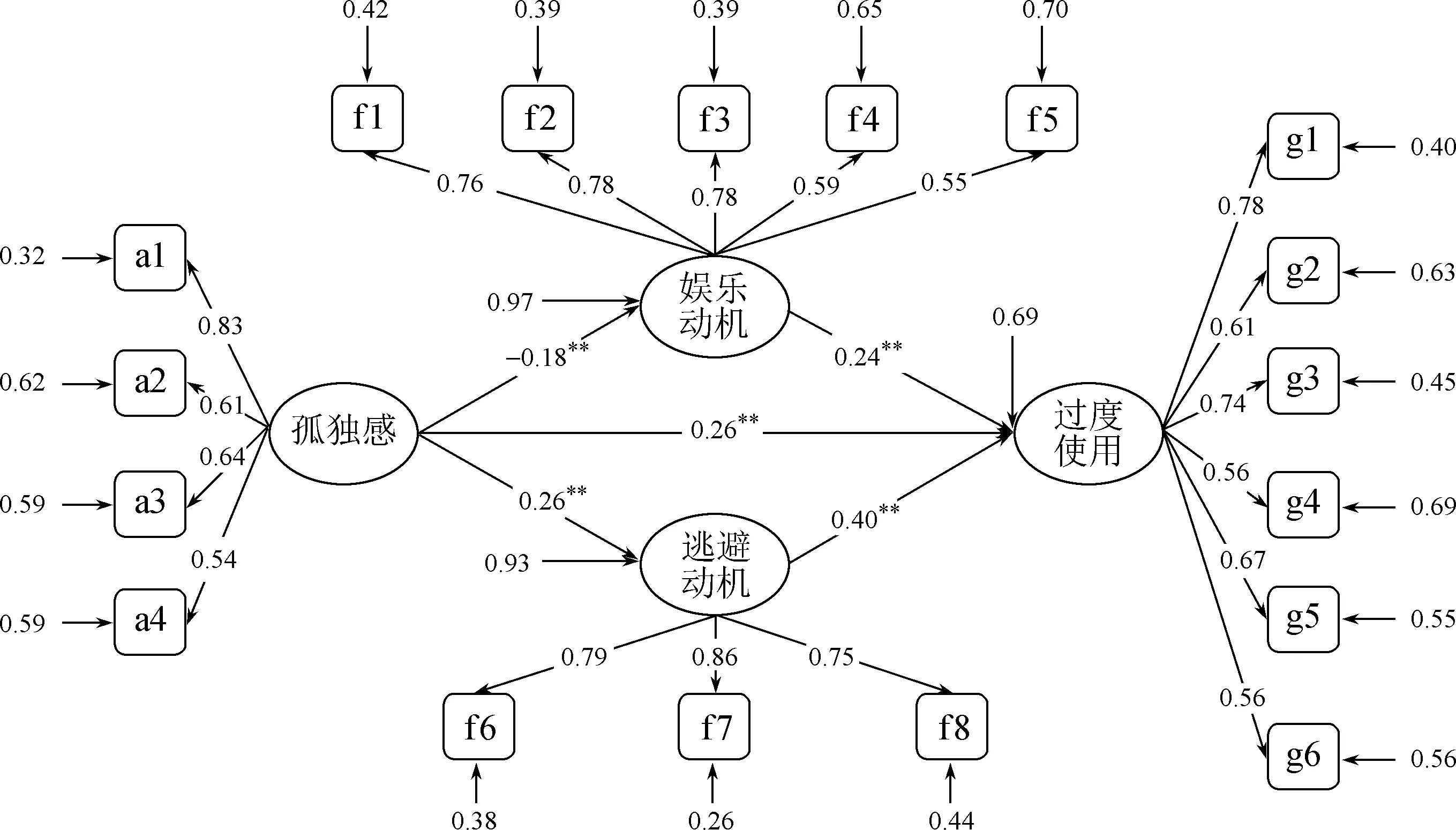

对娱乐和逃避动机的中介效应分析结果表明,除孤独感可直接影响智能手机过度使用外(β=0.26,p=0.000),娱乐和逃避动机均在孤独感和智能手机过度使用间起部分中介效应,中介效应量分别为-0.04与0.10,即孤独感可通过娱乐和逃避动机来影响智能手机过度使用,分别验证了研究假设2和3,中介效应模型图见图1。综合前述的三条路径,孤独感对智能手机过度使用的预测总效应为0.32。而后采用偏差校正非参数百分比Bootstrap程序检验中介效应的显著性,取95%的置信区间,从表2可知,各条路径对应的置信区间均不包含0,验证了娱乐动机和逃避动机分别在孤独感与智能手机过度使用间的部分中介作用。

表2 娱乐及逃避动机的中介效应分析

路径间接效应值标准化解(S.E.)置信区间(95%)低 高Lon-Ent-Use-0.04(0.02)-0.09-0.01Lon-Esc-Use0.10(0.02)0.060.16

注:Ent=娱乐动机, Lon=孤独感, Esc=逃避动机, Use=智能手机过度使用

图1 孤独感、娱乐动机、逃避动机和智能手机过度使用模型结果注:a1-a4为对孤独感量表进行项目组合的结果,f1-f5为娱乐动机的五个题项,f6-f8为逃避动机的三个题项,g1-g6为智能手机过度使用的六个维度。

4 讨论

4.1 大学生孤独感、手机使用动机与智能手机过度使用的关系

相关分析结果表明,大学生孤独感及手机使用动机均与智能手机过度使用显著相关,验证了假设1。我们的研究结果证实孤独感能正向预测智能手机过度使用,表明孤独感是智能手机过度使用的重要预测因子。这一正相关的结果可能由于大学生正处于获得亲密感和避免孤独感的关键时期,他们强烈的社会性和情感性需求无法得到满足(韦耀阳, 2010),因此高孤独感的个体更易将这种需求转移到智能手机上,并导致自己对智能手机的过度使用。另一方面,智能手机过度使用可作为不良情绪的缓解器以及满足感的来源(Roberts & Pirog, 2012; Takao, Takahashi, & Kitamura, 2009)。对于高孤独感的个体而言,他们对人际交往过程极端敏感,会使用网络作为真实世界人际接触的替代品,他们也更容易在网络使用上出现问题。

对解释智能手机过度使用及其与娱乐、逃避动机关系重要的一点是个体在媒体使用中是积极和目标导向的,并且会有目的地选择媒体和内容来满足自己的心理需要或特定的动机(Blumler, Katz, & Blumler, 1974)。大量研究已经证实媒体使用动机在塑造使用者网络行为中的重要作用(Chou & Hsiao, 2000; Park, Kee, & Valenzuela, 2009; Raacke & Bonds-Raacke, 2008; Smock, Ellison, Lampe, & Wohn, 2011)。同样地,本研究也得到了娱乐和逃避动机与智能手机过度使用显著正相关的结果,表明娱乐和逃避动机也是智能手机过度使用的重要预测因子。因此,那些出于娱乐或逃避动机的个体也更容易对智能手机产生依赖。随着科技的发展和智能手机功能的不断开发,它的诸多用途(例如,手机游戏、访问社交网站、阅读等)能够满足使用者的多方面需要,动机的类型及其在智能手机使用中的作用也在发生变化,并且当这些动机被激发时,使用者会花费更多的时间来使用手机。

4.2 娱乐和逃避动机的中介作用

在孤独感与智能手机过度使用显著相关的基础上,我们将娱乐和逃避动机共同纳入模型中。对于娱乐动机而言,它在孤独感和智能手机过度使用间起部分中介作用,假设2得到验证,即孤独感除直接影响智能手机过度使用外,还通过娱乐动机间接影响智能手机过度使用。但我们的研究却发现孤独感与娱乐动机的相关负向显著,这一结果与刘红和王洪礼(2011)发现二者显著的正相关不同,即我们发现孤独感水平较低的个体更易因娱乐动机导致对智能手机的过度使用,这一结果有其独特的意义。一方面,现实生活中孤独感水平较低的个体,他们更合群、开放,也更易通过智能手机来娱乐并体验到满足感,这种满足感会导致他们对智能手机的连续使用(Lee & Ma, 2012);另一方面,孤独感水平较高的个体由于极易体验到现实社会交往的不良情绪体验,他们更可能通过使用手机来补偿社交功能的不足或缺失。

同样地,对于逃避动机而言,它在孤独感和智能手机过度使用间也起部分中介作用,验证了假设3。表明孤独感水平较高的个体更易因逃避动机来使用智能手机并导致过度使用,该结果对刘红等(2011)的研究是一个补充,也进一步证实了孤独感和逃避动机在导致智能手机过度使用中的重要作用(Lowry, Gaskin, & Moody, 2015; Peele, 1985)。由于人们会利用工具来回避对生活问题的应对,这些孤独感较高的个体会通过使用智能手机来逃避其现实交往的不足进而导致过度使用(Kardefelt-Winther, 2014)。

综上,在加入动机变量后,我们发现孤独感影响智能手机过度使用的路径有三条:除了对智能手机过度使用的直接影响外,孤独感可通过娱乐动机来影响智能手机过度使用。此外,孤独感还可通过逃避动机的部分中介作用对智能手机过度使用产生影响。我们的研究结果着重就个体的动机层面及社交情绪体验对智能手机过度使用的产生原因进行了进一步的阐释,也进一步证实了网络补偿理论。但本研究也存在一些局限,样本较小及相关研究的本质使得四者间的中介效应模型并不可靠,在未来的研究中应使用大样本及更客观的实验或纵向研究来帮助我们更好地了解智能手机过度使用的形成原因。此外,详细地调查特定的媒体内容如何对特定的生活问题提供应对是极其重要的(Knobloch-Westerwick, Hastall, & Rossmann, 2009),未来的研究者应考虑不同使用者对智能手机不同功能的使用,使用的功能从另一方面也反映了手机的使用动机,因此,对功能的细分对了解智能手机过度使用的机制更有裨益。

黄洁华 (1999). 人本主义对孤独感的相关研究综述. 广州医学院学报, 8(s1), 96-98.

李苑文 (2013). 网络, 手机成瘾青少年的同伴依恋与孤独感的特点及其关系研究. 硕士学位论文, 华中师范大学.

刘红, 王洪礼 (2011). 大学生手机成瘾与孤独感, 手机使用动机的关系. 心理科学, 34(6), 1453-1457.

苏双, 潘婷婷, 刘勤学, 陈潇雯, 王宇静, 李明月 (2014). 大学生智能手机成瘾量表的初步编制. 中国心理卫生杂志, 28(5), 392-397.

韦耀阳 (2010). 影响大学生孤独感的因素及对策. 牡丹江大学学报, (6), 150-152.

Bian, M. W., & Leung, L. (2015). Linking Loneliness, Shyness, Smartphone Addiction Symptoms, and Patterns of Smartphone Use to Social Capital. Social Science Computer Review, 33(1), 61-79.

Billieux, J., Van Der Linden, M., & Rochat, L. (2008). The Role of Impulsivity in Actual and Problematic Use of the Mobile Phone. Applied Cognitive Psychology, 22(9), 1195-1210.

Blumler, J. G., Katz, E., & Blumler, J. G. (1974). The uses of mass communications: Current perspectives on gratifications research (Vol. 3): Sage publications Beverly Hills, CA.

Cacioppo, J. T., & Patrick, W. (2008). Loneliness: Human nature and the need for social connection. Library Journal, 19(3), 71-89.

Chou, C., & Hsiao, M. C. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’ case. Computers & Education, 35(1), 65-80.

Ezoe, S., Toda, M., Yoshimura, K., Naritomi, A., Den, R., & Morimoto, K. (2009). Relationships Of Personality And Lifestyle with Mobile Phone Dependence among Female Nursing Students. Social Behavior And Personality, 37(2), 231-238.

Hong, F. -Y., Chiu, S. -I., & Huang, D. -H. (2012). A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2152-2159.

Kardefelt-Winther, D. (2014). A conceptual and methodological critique of internet addiction research: Towards a model of compensatory internet use. Computers in Human Behavior, 31, 351-354.

Khang, H., Kim, J. K., & Kim, Y. (2013). Self-traits and motivations as antecedents of digital media flow and addiction: The Internet, mobile phones, and video games. Computers in Human Behavior, 29(6), 2416-2424.

Knobloch-Westerwick, S., Hastall, M. R., & Rossmann, M. (2009). Coping or escaping? Effects of life dissatisfaction on selective exposure. Communication Research, 36(2), 207-228.

Lee, C. S., & Ma, L. (2012). News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience. Computers in Human Behavior, 28(2), 331-339.

Lowry, P. B., Gaskin, J., & Moody, G. D. (2015). Proposing the Multi-Motive Information Systems Continuance Model (MISC) to Better Explain End-User System Evaluations and Continuance Intentions. Journal of the Association for Information Systems, 16(7), 515-579.

Morahan-Martin, J., & Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.

Park, N., Kee, K. F., & Valenzuela, S. (2009). Being immersed in social networking environment: Facebook groups, uses and gratifications, and social outcomes. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 729-733.

Park, W. K. (2003). The mobile phone addiction among Korean college students. Korean Society for Journalism & Communication Studies, 47(2), 250-281.

Peele, S. (1985). The meaning of addiction: Compulsive experience and its interpretation. Lexington Books.

Raacke, J., & Bonds-Raacke, J. (2008). MySpace and Facebook: Applying the uses and gratifications theory to exploring friend-networking sites. Cyberpsychology & behavior, 11(2), 169-174.

Roberts, J., & Pirog, S. (2012). A preliminary investigation of materialism and impulsiveness as predictors of technological addictions among young adults. Journal of Behavioral Addictions, 2(1), 56-62.

Russell, D. W. (1996). UCLA Loneliness Scale (Version 3): reliability, validity, and factor structure. J Pers Assess, 66(1), 20-40.

Smock, A. D., Ellison, N. B., Lampe, C., & Wohn, D. Y. (2011). Facebook as a toolkit: A uses and gratification approach to unbundling feature use. Computers in Human Behavior, 27(6), 2322-2329.

Takao, M., Takahashi, S., & Kitamura, M. (2009). Addictive personality and problematic mobile phone use. CyberPsychology & Behavior, 12(5), 501-507.

Wang, J. -L., Jackson, L. A., Wang, H. -Z., & Gaskin, J. (2015). Predicting Social Networking Site (SNS) use: Personality, attitudes, motivation and Internet self-efficacy. Personality and Individual Differences, 80, 119-124.

Wei, R. (2008). Motivations for using the mobile phone for mass communications and entertainment. Telematics and Informatics, 25(1), 36-46.