牙璋的起源与龙蛇崇拜

——以二里头、三星堆、石寨山遗址为例

谷 斌

(湖北恩施电视台,湖北 恩施 445000)

一、牙璋研究的现状及存在的问题

在东亚大陆灿若繁星的史前玉器中,有一种造型奇特、做工精细的玉器格外引人瞩目,这种器物呈扁平长条形,短边有刃,因此有学者称之为端刃器、玉铲、大钺、玉立刀等,不过目前学术界的主流称呼还是“牙璋”,本文也将沿用这一名称。

“牙璋”本是先秦古籍《周礼》记载的的一种玉器,十九世纪末,清末学者吴大澂根据《周礼》记载将自己收藏的一件古玉器命名为“牙璋”,认为“牙璋”是古代用于“以起军旅,以治兵守”的一种兵符。但是随着考古发掘出土的“牙璋”越来越多,不少现代学者对“牙璋”的命名和用途提出质疑,已故考古学家夏鼐直言,将“牙璋”暂称为“刀形端刃器”可能更恰当一些,“它的古名和用途,我们最好承认我们还不清楚。”[1]

中国牙璋的分布范围很广,最北端的牙璋出土点在陕北石茆遗址,最东端在山东半岛,最南端在香港南丫岛大湾遗址以及越南北部地区,最西端在成都平原的三星堆及金沙遗址。牙璋存续的时间也很长,在龙山文化早期就已出现,兴盛于夏商时期,与中华文明起源的时间几乎同步。作为一种长时间、大范围分布的史前礼器,牙璋研究的重要性不言而喻。

实际上,牙璋一直受到海内外学术界的高度重视,也取得了丰硕的成果,但在牙璋的起源、研究方法等方面还存在诸多疑问。

1.牙璋的起源问题

牙璋是由什么器物演变而来的呢?目前学术界的主流观点认为,牙璋是由一种名叫“耒耜”的原始农具演变而来的,持这种观点的学者很多,如台湾学者邓淑萍,日本学者林已奈夫,大陆学者李学勤、郑光、王永波等均持类似看法,日本学者林已奈夫更是言明“牙璋”源自农具中的“骨铲”(耒耜中的一种),新石器时期的骨铲与牙璋确有几分相似之处,但是少有学者说清二者之间的内在联系。

王永波先生取夏鼐、林已奈夫“两家之长”,名之为“耜形端刃器”,并进一步解释道:“此类玉器(牙璋)应是原始农作工具耒耜的异化形态,由于耒耜为早期农业经济的主要工具,在播种、开渠、凿井、筑城、修路等方面起着不可替代的作用,遂成为籍田、祈年、拜日、报天等重大典礼的专用‘道具’。”[2]

这种观点同样令人难以信服,目前没有足够的材料证明“国之大祀”就是“籍田祈年、朝日报天”。夏商周三代时期,最核心的祭祀内容就是祭祀先祖,在殷墟出土的甲骨卜辞中,有不少是商王祭祀历代先王先公的内容,然而令人费解的是,王永波先生所称的“国之大祀”竟然与祭祖无关。

无论是从考古学、民族学或是民俗学的角度考察,都无法证明古代中国曾经长时间出现过原始的农具崇拜。很难想象,在广袤的东亚大陆盛行了1500余年的牙璋,竟然像一阵掠过原野的风,没有给后世留下任何蛛丝马迹。

2.研究方法的问题

牙璋一直是海内外学术界关注的热点课题,2016年10月31日,“东亚牙璋学术研讨会”在郑州举行,海内外50多位专家参会,香港中文大学教授邓聪在会上说:“随着玉牙璋不断在我国和东亚地区出土面世,其在中华文明起源过程中的礼器地位日渐明确。玉牙璋向周边广阔地区传播扩散的路线也能清晰表明,当时中华文明形成发展过程中开始出现王朝认同、文化认同和礼制认同的强势格局面貌。”北京大学教授孙庆伟也表达了类似的观点:“牙璋最新的研究已能确认,它是我国历史上第一种被普遍接受并具有强烈礼制意义的政权象征物。”

从研究方法上来看,将牙璋硬生生地往夏王朝的模子里面塞,无异于削足适履,对牙璋的深入研究并无益处。现有资料证明,牙璋在距今4500年前的龙山文化早期就已经出现,与夏王朝的建立时间并不同步,将牙璋与夏王朝的“政权象征物”联系起来显然依据不足,牙璋的出现并不意味当时的方国或族群出现“王朝认同”。作为一种礼器,牙璋在广阔的地域出现并长时间流行,首先体现的应该是“信仰认同”,然后才是“文化认同”和“礼制认同”。

在东亚牙璋学术研讨会上,日本金泽大学秦小丽的发言给人启迪,“关于牙璋的研究不仅仅应是关注牙璋的起源、用途和工艺等重要课题,还应重点关注与玉牙璋共存的其他玉器及遗物,并要试图通过这些共存关系来理解玉牙璋出现的意义以及在中国初期形成过程中的重要性。”其实,牙璋的起源和用途也可以在与其共存的遗物中寻找答案。换言之,我们要依据与牙璋共存的遗物弄清华夏先民的祭祀对象,了解他们最核心的原始宗教信仰,在此基础上对牙璋才会有一个科学的解释。

本文尝试以出土过较多牙璋或璋类器物的二里头、三星堆、石寨山等遗址为例,通过比较牙璋与同出遗物的共存关系来探讨牙璋起源之谜,希望能为牙璋研究提供一种新的观点和思路。

二、牙璋(璋类器)与同出遗物之关系

从新近出土或新近发布的考古材料来看,牙璋似与史前时期华夏先民的“龙蛇崇拜”存在密切关系,如果仅从外形分析,牙璋极有可能由蛇信演变而来,理由有三:

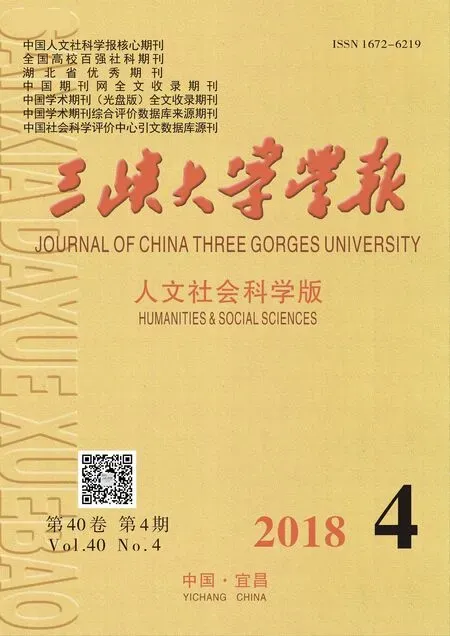

(1)牙璋的歧尖与分叉的蛇信更为接近(见图一,1),在东亚大陆常见的动物中,只有蛇类具有这种细长分叉的舌头。

(2)几乎所有的牙璋歧尖都会磨成锋利的薄刃,这意味着它具有一种攻击性和防卫能力,远古人类由于认知有限,认为蛇类(尤其是毒蛇)的舌头与毒牙一样具有致人死命的能力,因此将其当作蛇的化身并祈求得到它的护佑。

(3)牙璋侧面靠近柄部的地方,一般有数量不等的小齿(或称扉牙、澜或鉏牙),将扉牙与歧刃联系起来看,就像是一根放大若干倍的分叉舌头伸出蛇嘴齿外,参见云南石寨山遗址出土的蛇首铜叉(图一,2),这说明中国古代先民有突出蛇信表现“蛇崇拜”的习俗(后详)。

当然,以上三个方面只是浅层次的理由,我们要判定牙璋由细长分叉的蛇信变化而来,还需要一个关键的大背景,即夏商时期的东亚大陆是否普遍存在“蛇崇拜”现象,只有这个大前提存在,牙璋源于蛇信的观点才可能成立。

1.二里头遗址出土的遗物与“龙蛇崇拜”

二里头遗址是夏代或先商时期的一个重要遗址,这一时期的牙璋呈现出大型化、扉牙兽头化等趋势,与蛇相关的重要遗物也不少,且在众多随葬品中处于核心地位。

(1)二里头牙璋与绿松石龙形器的比较研究。

在河南偃师二里头遗址,与蛇相关的最有名的器物当属“绿松石龙形器”。2002年初,中国社科院考古研究所二里头工作队在清理二里头文化早期(二期)大型夯土基址(3号基址)院内的墓葬时,于其中一座高等级贵族墓中,发现一件大型绿松石器,全器长约70厘米,由2000余片形状各异的绿松石片粘嵌而成,这就是后来被确认为“超级国宝”的“绿松石龙形器”(见图二,1)。我们现在从现场照片来看,这条所谓的“龙”其实既没有腿爪,头上也没有龙角,与自然界的蛇没有任何区别。

我们首先关注绿松石龙形器在3号墓中的位置,它斜置于墓主人的骨架之上,由肩部至髋骨处,龙头在胸前偏右,尾部在腿骨之左,按照发掘者的说法,“这件龙形器应该是斜放于墓主人右臂之上,呈拥揽状,一件铜铃置于龙身之上,原应放在墓主人手边或者系于腕上。此外,墓主人颈部还出现了由90余枚海贝组成的项饰。”[3]149-205这件绿松石龙形器用工之巨,制作之精,体量之大,在同类型器物中都十分罕见。下面我们将其与二里头遗址VM3墓葬出土的2件牙璋进行比较。

二里头遗址迄今共出土了4件牙璋,其中VM3墓葬出土的2件牙璋属于第三期遗存,一件(VM3:4)柄与器身一侧各钻一圆孔,器身一侧的圆孔嵌一圆绿松石片。另一件(VM3:5)器体略小,器身无钻孔。从VM3墓坑平面图来看(见图二,2),一对玉牙璋与玉钺位于墓室的中央位置,两件牙璋柄部相对,大约与墓主人手掌位置平齐,VM3:4牙璋置于墓主人的胸前,VM3:5牙璋置于墓主人的下肢,从遗存的髌骨位置看,刃尖大约与墓主人的膝部平齐。随葬的陶爵杯、陶盉、陶盆、陶罐等陶器则分别置于墓室两侧,更直观地凸显出一对牙璋的核心礼器地位[4]。

通过比较绿松石龙形器与VM3墓牙璋出土时在各自墓室所处的位置,我们会发现它们都位于墓室的中央位置,下葬时它们都放置在墓主人的身体上,与其它随葬品相比,牙璋或龙形器显然是墓主人及其后裔最为看重的一类器物,二者之间应该存在比较密切的亲缘关系。

笔者推测,也许在二里头先民的视域中,“蛇崇拜”与“祖先崇拜”是一体的,即祖先是蛇变来的,自己或自己的长辈死后又变成了蛇。因此当墓主人抱着蛇或蛇的象征物下葬,去见他们早已故去的列祖列宗的时候,这条蛇就变成了他们认祖归宗的“神物”。换言之,龙形器和牙璋(蛇)是祖先的象征,是族群的标志和保护神。

二里头遗址发现的绿松石器并非个例,发掘者介绍,以前在清理龙山时代至二里头时代的贵族墓葬时,也曾在墓室发现大量的绿松石片,但是由于墓室塌陷或是粘嵌绿松石片的有机物腐朽等原因,出土时绿松石片大多散乱而无法恢复其原貌,因此3号墓发现保存相对完好的绿松石龙形器就显得更加弥足珍贵,这也是截至目前,我们所能追溯到的与商周龙纹有直接承续关系的最早龙形器物(后详)。

(2)二里头遗址其它遗物上的蛇纹饰。

为什么龙形器要用绿松石片粘嵌而成?一方面绿松石是二里头时代文化意义上的“玉”,能象征拥有者的地位身份;另一方面,将绿松石切割磨制成细小的薄片,能够形象地表现蛇身的鳞片。

绿松石龙形器有一个容易被人忽视的细节,其体背正中嵌入一行(12个)连续的大菱形纹(见图三,1),和多数绿松石片平行于龙身不同,构成大菱形纹的绿松石片与龙身呈45度夹角,这显然是制作者故意为之,这说明在华夏先民眼中,作为“神物”的蛇除了有鳞片,还有特有的标志——菱形纹。

二里头遗址的陶器上也出现蛇纹装饰,且多饰于一种名叫“透底器”的祭祀用器上,“宫殿区以东出土的两件透底陶器的肩腹部,都立体雕塑有数条小蛇,呈昂首游动状,身上饰菱形花纹。”[3]157这种陶塑蛇身上的菱形纹与绿松石龙身上的菱形纹基本相似。另一件透底器残陶片上,用粗阴线刻画了一条一首双身蛇纹,“其额部饰菱形纹,鼻吻凸出,也是梭目圆睛,与绿松石龙颇为相近,龙身自颈部开始分为左右伸展的双身,龙身细线阴刻不规则菱形花纹和双曲线。”[3]158一首双身的造型、额部的单个菱形纹以及龙身连续的菱形斑块纹在殷商时期青铜龙纹中经常出现。

在二里头遗址,蛇纹装饰多出现在重要的地点或器物上,但发掘者一般将其认作是龙的形象。“从出土地点看,这些装饰有龙形象的器物,基本上仅见于二里头遗址,且都发现于二里头都邑的宫殿区,或其周围的重要地点,如祭祀遗存区、贵族墓地和官营作坊区等处,这说明龙形象器物为社会上层所专有,地位崇高。”[3]156-158

鉴于绿松石龙或是陶塑蛇均有菱形斑纹,我们不难推断,二里头遗址出土的铜器、玉器等器物上常见的菱形雷纹应该与蛇(龙)身斑纹有关,比如说在ⅢM2墓葬出土的一件玉圭(ⅢM2:5),近柄部有二圆孔,两孔间饰带状菱形雷纹;在87YLVM1墓葬出土的青铜鼎(87YLVM1:2),器腹饰带状网格纹;另有一件雕琢精美的大型七孔玉刀,两侧有对称的锯齿和精细的菱形花纹[5]。这些器物都属于礼器的范畴,其菱形纹并不仅仅是装饰纹,而是一种与蛇相关的具有象征意味的形式(见图三)。

(3)从蛇崇拜到龙崇拜。

二里头时代的“蛇崇拜”后来去向何方?要回答这个问题,我们需要在继承了二里头礼制文化的二里岗和殷商文化中寻找答案,看看它与商代中晚期兴起的龙文化是什么关系。

我们在早商阶段仍能看到“蛇崇拜”的迹象,郑州商城出土过一件有“虎噬人”图案的残陶片(见图四1),图中左侧的浅色部分为复原者所绘,图案左右对称,人物头部两侧各有一兽首。最近有细心的学者撰文指出,“兽首不是虎头而应是蛇头,分叉的舌头即是证据。”[6]将人或其它动物奉献给蛇的器物造型,在其它遗址并不鲜见,而这件“蛇噬人”的陶片,也拉开了商代大规模使用人牲的序幕。

商代中期全身龙蛇纹也不多见,上世纪90年代,郑州小双桥遗址出土了两件青铜铸造的建筑构件,年代属商代中期偏早阶段,构件的正面是阴刻的兽面纹,两个侧面各饰一条全身龙纹,无足,蛇类特征明显,其眼角线上扬形成龙头轮廓,像是没有角,又像是有一对卷形角,但与商代晚期龙的“且”形钝角明显不同。龙身饰连续的菱形套叠纹(见图五,1)[3]160,这种龙身斑纹以及龙头饰单个菱形纹的风格,与之前的二里头龙蛇纹及后续的殷商龙纹一脉相承。

到了商代晚期,“龙崇拜”已经成为一种跨越广阔地域的强势文化。安徽、山西、河南等省市出土的青铜器上均出现大量立体全身龙纹,这一时期的龙纹除了具有蛇身的特征外,龙头上的“且”形钝角(有学者称长颈鹿角、祖角、蘑菇形角等)以及龙身上连续的菱形套叠纹均为商代晚期龙纹的标准配置。

以河南安阳殷墟妇好墓为例,该遗址青铜器上出现的立体全身龙纹均饰于有“妇好”铭文的重器上,如三联甗(标本790)案面饰有蟠龙纹三条,二件司母方壶有4条一头两身的龙(标本794),二件司母辛四足觥的盖面饰龙纹一条(标本803),一件“妇好”铜盘的内底饰蟠龙纹一条(标本777,见图五,2)。以上七件青铜重器上,有六件器物上的龙纹身披连续的菱形套叠纹,仅一件器物龙身饰鳞纹(标本853)[7],由此可见,殷商时期的龙饰菱形纹也是一种普遍现象。

从二里岗文化到殷墟文化,虽然遗址中很少发现牙璋的踪迹,但是二里头时期最核心的“蛇崇拜”还是继承下来,并将其发展成为绵延至今的中华龙文化。

2.三星堆遗址出土的遗物与“龙蛇崇拜”

中原地区的牙璋日渐式微时,牙璋在西南一隅的四川盆地却迎来了兴盛期,三星堆2个祭祀坑出土的牙璋或璋类器物近百件。邻近的金沙遗址也出土了大量牙璋,其中仅大型石质牙璋就有66件。限于篇幅,本文仅介绍三星堆出土的遗物与蛇崇拜关系。

(1)三星堆祭祀坑出土的蛇龙形象。

三星堆最显眼的蛇是青铜蛇,二号祭祀坑共出土了10件青铜蛇,可惜均为残件。该蛇采用分段鋳造法,在铸件的连接处先铸出铆孔,然后进行浇注铜液进行铆嵌。蛇头宽大无角,蛇尾向上卷曲,头顶及背脊上有镂空的刀形羽翅,蛇颈下有二环纽,估计是为了便于固定在有机物上(见图五,3)。

这些蛇与二里头、小双桥、殷墟等遗址的龙蛇有多个相似之处,比如说龙蛇的额头上都刻有单个菱形纹,当然最令人惊叹的是,青铜蛇脊背上的纹饰与绿松石龙形器非常相似,均为一列连续的菱形雷纹,只不过青铜蛇的菱形纹更为精细复杂,每个大菱形纹里又分为四个菱形排列的勾纹[8]。

在自然界,只有五步蛇等少数蛇类身披规则的菱形斑纹,最近有学者认为,五步蛇正是与古蜀人相邻的古巴人崇拜物[9],巴蜀文化与二里头文化是否会有同一个源头呢?这是一个值得深入探讨的问题。

最能显示出尊贵地位的蛇出现在二号祭祀坑出土的一号大型神树上,树干通高396厘米,神树由底座、树身和龙(蛇)三部分组成,树干套铸有三层树枝,枝头有花朵、果实及立鸟,龙是神树上最显眼的主角。“树干的一方嵌铸一龙,尾部残断,绳索状龙身呈波形弯曲,胸、腹、尾各有一支钉与树干相连,犹如沿树干蜿蜒而下,前足落于座圈上,龙头的鼻、额部各长一弯角,长短不一,耳残断,颈后长一短翅,背上有爪,呈人手形,指甚长,腹下和尾部脊上各有一剑状羽;另有一羽脱落,仅存铆眼。”[8]214-219这可能是最具三星堆特色的龙了,和同时期中原商代龙迥然有别,却和青铜蛇有相似之处,比如说脊背上长有羽翅,这说明三星堆时代的龙蛇也开始神化,龙在三星堆先民心中有着特殊的地位。

(2)三星堆祭祀坑出土的璋类器物。

三星堆遗址出土了大量的牙璋,仅一号祭祀坑出土的玉璋就达40件,分ABCDE五型。其中数量最多、最有特色的是D型,共27件,最大特点是形似戈,射前端出叉形锋刃,E型是D型的变异型号,共7件,最大的特点是前端镂刻成鸟形等图案(见图四,2)。为什么会有这种奇怪的造型?笔者推测,蛇类最喜食的动物就是鸟和蛙类,这样的“喂食”造型,取悦祖先(蛇)的意图非常明显。

二号坑出土的玉璋(包括璋形饰件)有17件,按前端刃部形状分为A型斜刃、B型U形刃和C型V形刃三类,其中C型V形刃牙璋数量最多,共计12件(见图一,3)。从中国已出土牙璋资料来看,U形刃牙璋最常见,二里头遗址和山东半岛出土的牙璋均为U型刃,三星堆V形刃牙璋的刃形与蛇信形状更加接近,下面我们重点说说A型斜刃璋。

一号坑里的A型斜刃牙璋并不多见,仅出土一件,残长162厘米、宽22~22.5厘米、厚1.8厘米,是一号坑中出土最大的一件玉器,两端的纹饰与二里头遗址七孔玉刀上的菱形刻纹基本相似。

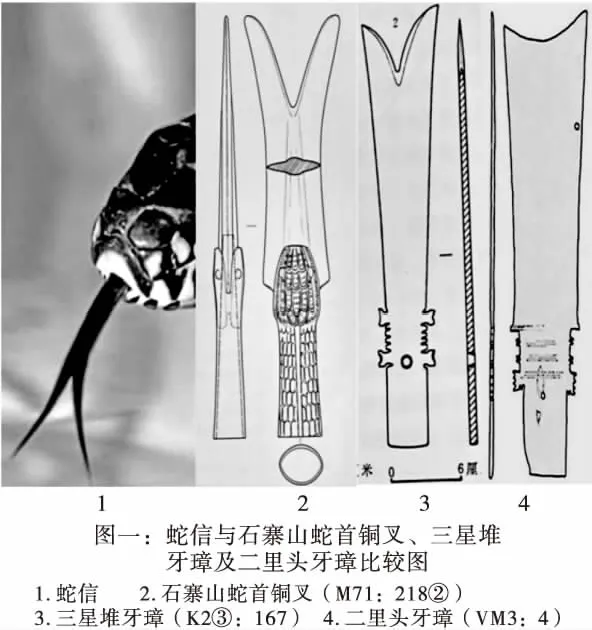

二号坑斜刃璋最大的特色是4件璋身均有精美的纹饰,发掘者称之为“为平行线和带状几何云雷纹”[8]358,云雷纹图案多为S纹和一根回旋线条构成的涡纹(见图六,1)。前文已经介绍,二里头遗址出土遗物上的菱形雷纹与蛇身菱形斑纹有关,与之相似的是,斜刃璋身上的涡纹和S纹同样与蛇有关,它们是蛇身盘曲形态的简化,具体的说,S纹是蛇类游走时的形态,涡纹是蛇类进食后会经常出现的静止姿态。同样是在二号坑,出土了一件铜蛇形器,其蛇身盘曲的形态与涡纹图案非常相似(见图六2),不难看出二者之间的内在联系。

二号坑还出土了大量的铜箔饰件,器物被火烧成饼状粘贴在一起,在少数剥离开的箔饰中发现有璋形箔饰有5件,这些箔饰均用铜箔锤打而成,厚度0.1~0.2毫米。金器中同样发现有璋形箔饰14件,射前端有叉形刃,有的柄部还有扉牙[8]319-353。

尽管三星堆祭祀坑遗物经过了人为损毁和焚烧,但仍然留下了璋类器物近80件,不仅数量多,而且占比大,这充分说明了牙璋(蛇)在三星堆文化中所处的重要地位和作用。

(3)三星堆人的祭祀形式。

在三星堆二号祭祀坑出土的人像中,有一种双手持物的姿态特别引人注目,他们所持何物呢?

先看一座小型青铜立人像(K2③:292-2),全器残高8.3厘米,经火焚烧,头部残断无存,立人双臂前伸,双手相握,根据立人手中的长方形孔隙(见图七,1),再考虑2号坑已经出土持璋小铜人像(见图七,2),发掘者推测所握持的是牙璋之类的物品,此说可信[8]164。

再看一座大型铜立人像(K2②:149、150),全器高260.8厘米,立人身躯挺拔,双手呈环握状(见图七,3),而且空握形成的二个圆环并不在同一条轴线上,这一姿态还在多个人像上存在,比如说铜兽首冠人像(见图七4)、Ab型玉璋((见图七,5)上的11个小人像、3件铜神坛里的若干小铜人(见图七,6),无一例外的都保持这种姿态,他们拿的到底是什么器物呢?现在最流行的解释是象牙,因象牙是略带弧度的圆柱体,而且祭祀坑本来就出土了大量象牙,但问题是那些象牙长的有180厘米,短的也有160厘米,不论是大青铜人像还是小兽首冠人像都拿不了这样沉甸甸的器物。

另外一种新的解释是,大青铜立人像抱握的是一条巨大的龙蛇,三星堆人是“持蛇而祭”[10],笔者认为这种观点很有见地,前文已经介绍,蛇信是璋的原型,璋是蛇的象征,因此三星堆人“持蛇而祭”与“持璋而祭”所表达的是同样的意义。

我们再来关注三星堆祭祀坑出土的两种不太起眼的器物——铜铃与海贝,这两样器物在发掘出二里头绿松石龙形器的墓室里同样出现过。

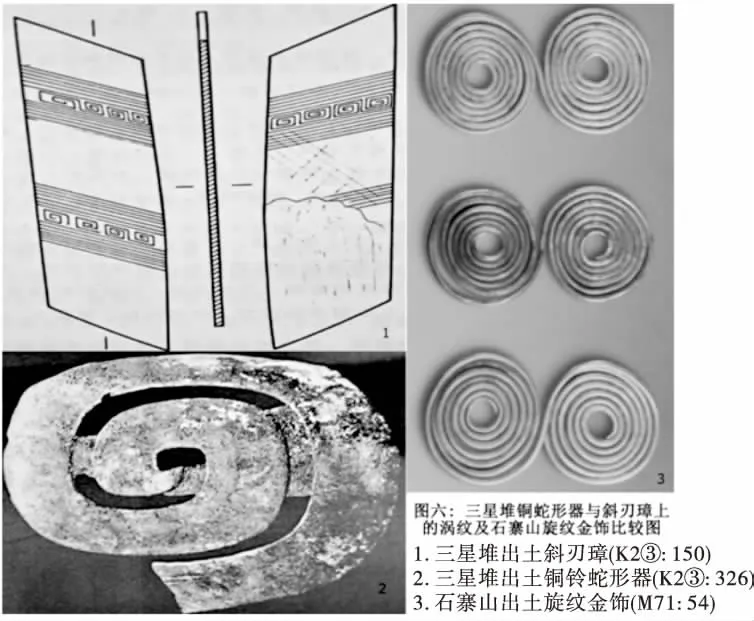

2号坑共出土各式铜铃43件,分九型,器形样式要比二里头遗址丰富得多,最多的B型铜铃有30件[8]292,正面呈梯形,横断面呈椭圆形,通高8厘米左右(见图八,2),形制大小与二里头遗址出土的铜铃(见图八,1)基本相同,所不同的是,三星堆B型铜铃多数有两侧翼,二里头铜铃只有一个侧翼。

海贝在2个祭祀坑均有发现,其中一号坑出土62枚[8]150,主要出自龙虎尊内,被火焚烧后大部分成为碳化物。二号坑出土较多,有4600余枚[8]419,有黑、白两色,主要出自尊、罍等器物。

铜铃和海贝在二里头和三星堆遗址先后被发现,说明两地先民有着相同的价值取向,“以贝为贵”的观念深入人心,而蛇在仪式上充当了最重要的角色,祭祀时要使用铜铃,说明两地的祭祀方式也有颇多相似之处。

从表面看,三星堆文化与中原二里头及后续的殷商文化的面貌似有巨大差别,但如果深入了解,你会发现二者间存在许多共通的东西,他们有着相同的核心价值观,有着相同的信仰基础,甚至祭祀方式上都比较相似。

3.云南石寨山遗址出土的遗物与“蛇崇拜”

学术界认为,牙璋在商末周初就逐渐消失,然而在战国至西汉时期的云南石寨山遗址中,一种名叫铜叉的器物无论是形状、功用都与牙璋非常相似,更重要的是,石寨山遗物透出一种更原始的蛇崇拜意味。

(1)石寨山遗址及附近地区出土的璋类器。

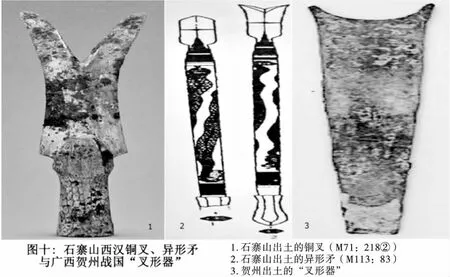

在石寨山遗址出土的各式精美青铜器中,上世纪90年代第五次发掘时出土的一件蛇首铜叉不太起眼,然而它的意义却不容小觑,这是截至目前,能说明牙璋与蛇有直接关系的最有力的证据。

这件铜叉(M71:218②)出土于七十一号墓,通长30.3,銎长13.6厘米,由两部分组成,铜叉柄部是一个张嘴的蛇头,头颈饰鳞片,叉身细长如插在蛇嘴中,端刃锋锐,椭圆銎孔,残留木柲,可知这类铜叉一般装有木柄使用[11]。从图片看全器,就像是蛇嘴里伸出的一根放大若干倍的蛇信子(见图一2、图十1),这说明古滇人有突出蛇信表达蛇崇拜的习俗。

石寨山遗址出土蛇首铜叉并非首次,在前四次发掘中也多次出现,根据蒋志龙先生整理的《云南晋宁石寨山第一至第四次发掘墓葬登记表》[11]167-173,笔者统计前四次出土铜叉13件,加上第五次发掘M71出土2件,石寨山遗址共出土15件铜叉(见表1)。

表1云南晋宁石寨山墓葬出土铜叉统计表

蛇首铜叉在别的墓葬也有发现,但是发掘者称之为矛或异形矛(见图九,2),例如云南昆明羊甫头墓地出土的一对直柲异形矛(M113:83),其中一支矛头为铜叉,叉锋锐利,柲上通体饰蛇、蛙纹[12],应该是典型的璋类器,因此石寨山文化璋类器的实际数量要远大于15件。

近年来,广西贺州等地也陆续出土了不少战国时期的青铜“叉形器”,端刃呈月牙形,无阑或扉牙,其用途最初被认为是棺栓(见图九,3)。但是前不久,有学者撰文反思,认为贺州“叉形器”器形简约、质朴,与龙山文化牙璋比较相似,称“贺州则成为龙山文化牙璋流传的最后终结者。”[13]实际上云南铜叉直到西汉时期还在使用。

(2)滇王国——崇蛇的国度。

在上世纪五十年代对石寨山遗址的第二次发掘行动中,共清理墓葬19座,出土随葬品3100余件,其中最引人瞩目的发现当属6号墓中出土的黄金质地“滇王之印”[14],边长2.4厘米,通高1.8厘米,蛇钮,这不但证明了“古滇国”的存在,同时也证明了该国与蛇有极深的渊源。

石寨山遗址第三次发掘出土文物颇丰,其中鼓形铜储贝器多件,两件储贝器盖上铸有“祭铜柱”的场景,发掘者描述:“铜柱上绕着一条长蛇,顶上站立一只虎,有一件铜柱上的蛇还吞着一个人,可知蛇是这个民族的图腾。祭祀时都是杀人而祭,把人绑在长牌上,或拖在地上,或枷脚坐着,或背绑跪着,被杀的都是男人。”[14]40由此可知,古滇国不仅有蛇崇拜,而且流行人祭。

人祭是三个遗址共有的文化现象,二里头遗址一号宫殿院内就发现若干埋藏人牲和兽牲的祭祀坑。三星堆一号坑出土了大量牺牲与器物一起焚烧而形成的烧骨残渣,其中就有人骨。中原地区的人祭到商晚期达到顶峰,东周时期逐渐衰落。然而在石寨山遗址,西汉时期还在盛行人殉人牲,甚至还存在更古老的“猎首”遗俗。

在石寨山出土器物中,不论是兵器还是装饰品,蛇的形象可以说无处不在,比如说二豹噬猪鎏金扣饰(M71:90②)[11]82,两只豹子猎杀一头野猪很正常,但不合情理之处在于一条蛇也加入了这场混战,蛇头咬住猪背一豹之后腿,蛇尾与另一豹尾相缠绕(见图四3),一般蛇类是不会主动去捕杀豹子之类的大型哺乳动物,更不会招惹野猪,因为野猪是蛇类的天敌。类似的造型还有很多,如蛇咬牛、咬老虎、咬鹿,当然还咬人,为什么会制作这样的造型?这同样也是一种“喂食祭祖”的行为,取悦祖先的意图很明显。

(3)同出器物的比较。

从二里头、三星堆到石寨山遗址,都出土了大量的海贝,“以贝为贵”的价值观惊人的相似。

在石寨山遗址,出土海贝没有具体数目,储藏海贝的器物与三星堆也有所不同,以71号墓为例,出土了两件古滇国礼仪重器——青铜贮贝器,一件是叠鼓形贮贝器(M71:142)[11]67-73,器通高65.8厘米、底径45.2厘米。器内满贮货贝,重约24千克。器身布满阴刻线纹,其中就有两条蛇吞噬小鸟和小爬虫的图案。另一件是桶形贮贝器(M71:133),“此器近盖顶及足部饰阴刻螺旋纹。器内贮满海贝。通高42厘米、底径20.2厘米。”[11]73螺旋纹又可称涡纹或云纹,是石寨山遗物上的典型纹饰之一,同样在71号墓,还出土了3个用粗金丝盘绕成相互连接的双螺旋纹金饰(见图六3)[11]100,这种纹饰极可能与卷曲的蛇形有关。

石寨山遗址也出土了大量铜铃,但是铜铃的形制与二里头和三星堆出土的铜铃大相径庭,以13号墓为例,该墓出土的10个小铜铃挂在两段有五个穿孔的铜片上,这两组铜铃的特别之处在于,铃舌均作铜叉状,和牙璋的岐尖非常相似(见图八,3)[12]70。

广义上讲,中国南方少数民族都属于南蛮族类,《说文》释“蛮”:“蛮,南蛮,它种,从虫。”[15]古汉语中的“它种”就是“蛇种”的意思,石寨山遗址出土的大量遗物告诉我们,古滇国人是南蛮族的一支,他们有着悠久的崇蛇传统。

综上所述,从文化面貌上看,二里头、三星堆及石寨山遗址有很多共同的文化基因,而“蛇崇拜”是其中最核心的原始宗教信仰。如果仅从时间顺序看,从夏代晚期到商代晚期再到西汉初期的传承序列似乎很清楚。如果我们仔细观察,会发现石寨山文化中所表现的“蛇崇拜”,似乎比二里头、殷墟或三星堆文化中表现出的龙蛇崇拜更原始,石寨山“蛇首铜叉”和贺州“叉形器”似乎比夏商时期的牙璋更接近原始形态。这就带来一个疑问,二里头、三星堆及石寨山遗址所表现出的蛇崇拜文化,到底是一种串联式的单向传播,还是同一文化源头下的并联传承,这是一个值得我们继续探究的问题。

三、结语

本文以出土过较多牙璋或璋类器物的二里头、三星堆、石寨山等遗址为例,通过比较牙璋与同出遗物的共存关系,大致可以得出以下结论:

(1)三个遗址都存在蛇崇拜,牙璋极可能由细长分叉的蛇信变化而来,这不仅仅是指二者外形相似,更重要的是,当时诞生这种崇蛇信仰的社会大背景已经形成。换言之,牙璋是蛇的化身,是祖先的象征,是族群的标志和保护神。

(2)蛇崇拜是三个遗址中最核心的原始宗教信仰,牙璋的广泛分布说明,至少从夏商时期开始,蛇崇拜逐渐成为跨越东亚大陆广阔地域的强势文化。在中原地区,夏商时期的蛇崇拜逐渐演变为绵延数千年的中华龙文化。

(3)三个遗址有着相同的礼乐制度,祭祀的时候,龙蛇及其象征物牙璋是祭祀的对象或主体,海贝昭示着三地有着同样的“以贝为贵”的价值观,铜铃则说明三地有着相似的祭祀形式或礼乐制度。

现在,虽然原始的蛇图腾崇拜已经离我们远去,但是由蛇图腾演变而来的神龙形象却一直陪伴在我们身边,护佑着我们这个古老的民族走到今天,而龙崇拜这种文化基因早已渗入每个华人的心中,我们今天赛龙舟、玩龙灯、过龙节,实际上就是以各种形式来祭祀我们的祖先,时刻提醒自己是炎黄儿女、是蛇的子孙、是龙的传人。

(文中所有合成图片均由向勇先生制作)

参考文献:

[1] 夏 鼐.商代玉器的分类、定名和用途[J].考古,1983(5):463.

[2] 王永波.耜形端刃器的起源、定名和用途[J].考古学报,2002(2):147.

[3] 许 宏.最早的中国[M].北京:科学出版社,2009.

[4] 杨国忠,刘忠伏.1980年秋河南偃师二里头遗址发掘报告[J].考古,1983(3).

[5] 杜金鹏,许 宏.偃师二里头遗址研究[M].北京:科学出版社,2005:639-710.

[6] 韩 鼎.早期“人蛇”主题研究[J].考古,2017(3).

[7] 中国社会科学院考古研究所.殷墟妇好墓[M].北京:文物出版社,1980:31-92.

[8] 四川省文物考古研究所.三星堆祭祀坑[M].北京:文物出版社,1999:325-330.

[9] 谷 斌.再论巴之本义为五步蛇——与曹定云先生再商榷[J].殷都学刊,2016(1).

[10] 李江涛.持蛇而祭——三星堆青铜立人像手持之物考[J].湖北美术学院学报,2015(1).

[11] 云南省文物考古研究所,等.晋宁石寨山——第五次发掘报告[M].北京:文物出版社,2009:65.

[12] 云南省文物考古研究所.石寨山——文化考古发掘报告集(下册)[M].北京:科学出版社,2016:454.

[13] 彭 众,黄国飞.广西贺州“叉形器”与龙山文化牙璋的对比研究[J].地方文化研究:2014(3).

[14] 云南省文物考古研究所.石寨山——文化考古发掘报告集(上册)[M].北京:科学出版社,2016:32.

[15] 许 慎.说文解字注[M].段玉裁,注.杭州:浙江古籍出版社,1998,673.