北朝州佐的“品阶化”进程

——以北齐《河清令》为中心

南北朝时期是州郡县三级行政制度发展的重要历史阶段,各政权在制度建设上虽依循魏晋旧制,却又因南北分治而殊途异路。其中,州级行政机构在这一时期变化最为剧烈,并对当时的政权结构以及中央与地方关系产生过深远影响。就学界所见的成果而言,关于这一时期州级行政机构的研究用力颇有不均,尤其表现为:刺史制度受到较多关注,而下级属官州佐却涉及较少,即便有也主要倾向于静态化的制度梳理、考证。①如所周知,自魏晋以降,州级机构主要由州佐与州军府两套班子组成,其中,州佐理民,以别驾、治中、主簿为上佐,下有诸从事;军府理戎,以长史、司马为上佐,下有诸参军。但这两套机构的权力关系并不对等,军府的权力配置畸重,且不断侵占州佐职权,以至于“宋齐以下,州佐转为地方大族寄禄之任,其治权全为府佐所攘夺”[1](P152)。不过,州佐在实际地方事务中起到的作用仍不可忽视,由于北朝长期遵循州佐本地任用原则,州佐在来源构成上基本都是本州豪族、地方精英,他们不仅起家于此,亦仕进于斯。对于朝廷而言,州佐也是维系中央与地方社会关系的重要载体,构成了中央权力向地方扩展的边界所在。因此,说到底,如何处置州佐制度,涉及中央如何调整中央与地方之间的相互关系,故不可不慎。

从学界对州佐的制度研究来看,对它在整个官品体系中究竟是如何进行设计尚缺乏系统考察。实际上,一个耐人寻味的现象就是,州佐的官名(如别驾、治中、从事等)在南、北官制中虽并无太大差别,但其品阶设置方式却迥然不同。关于这一问题,笔者已专文对南朝州佐制度的流变进行了探讨,但对北朝州佐制度尚未专门论及。因此,本文拟以北朝州佐制度为主要研究对象,对如下问题进行考察:北朝国家在官品体系下究竟是如何对州佐制度进行构建的,遵循了怎样的制度设计规则,与当时的政治社会形势有着怎样的关联,反映了当时怎样的时代需求。

一、北朝州佐品阶流变

从制度的前后发展来看,州佐列入官品是一个循序渐进的过程。西汉设立刺史之初,以“六条问事”监察、巡行辖区郡县,并无固定组织属员,在经历了一定的演化过程后,其治所及组织机构才逐渐固定化,各类州佐职官亦得以相继设立。但汉代州佐始终官微位轻,即使首佐别驾、治中,“仍为末吏,位尚百石,须举秀才,然后腾达”[1](P159)。究其原因,应当与刺史系统最初的监察性质有关。在西汉刺史监察的制度设计中,刺史虽权重,然禄秩仅六百石,远逊于其监察对象郡太守等长吏二千石以下。其用意还是在于监察职官须以卑临尊、上下相制之故。刺史之秩禄尚且如此,其属吏秩级更低则不难想见。

曹魏以九品制官,开官品制之先河,但早期的九品官制过于疏阔,且覆盖范围主要集中于中央官员,不能真正满足官僚政治的需要。像州佐就因位卑而难预官品之流,这一状况甚至到南北朝前期亦似无甚改变。不过,官品制度自诞生以来,总体发展趋势是由粗糙而精细、由简单而繁复。同时,官品序列在正常状态下应当是下宽上窄的金字塔形,将广大地方职官充实到金字塔的中下层,实乃官品制度发展的必经阶段。而且从统治的需要来看,州佐基本来自本州,由刺史自行辟除,具有鲜明的“地方性”,与朝廷关系并不密切,若不入官品,实际上容易让地方力量游离于中央势力范围之外,成为体制外的不稳定因素,不利于朝廷对州政的掌控。基于以上原因,北朝各政权在官制建设的一个重要方向,就是将地方职官纳入官品体系之中,以实现国家官僚系统对地方权力体系的扩张和整合,最终达到中央加强对地方控制之目的。

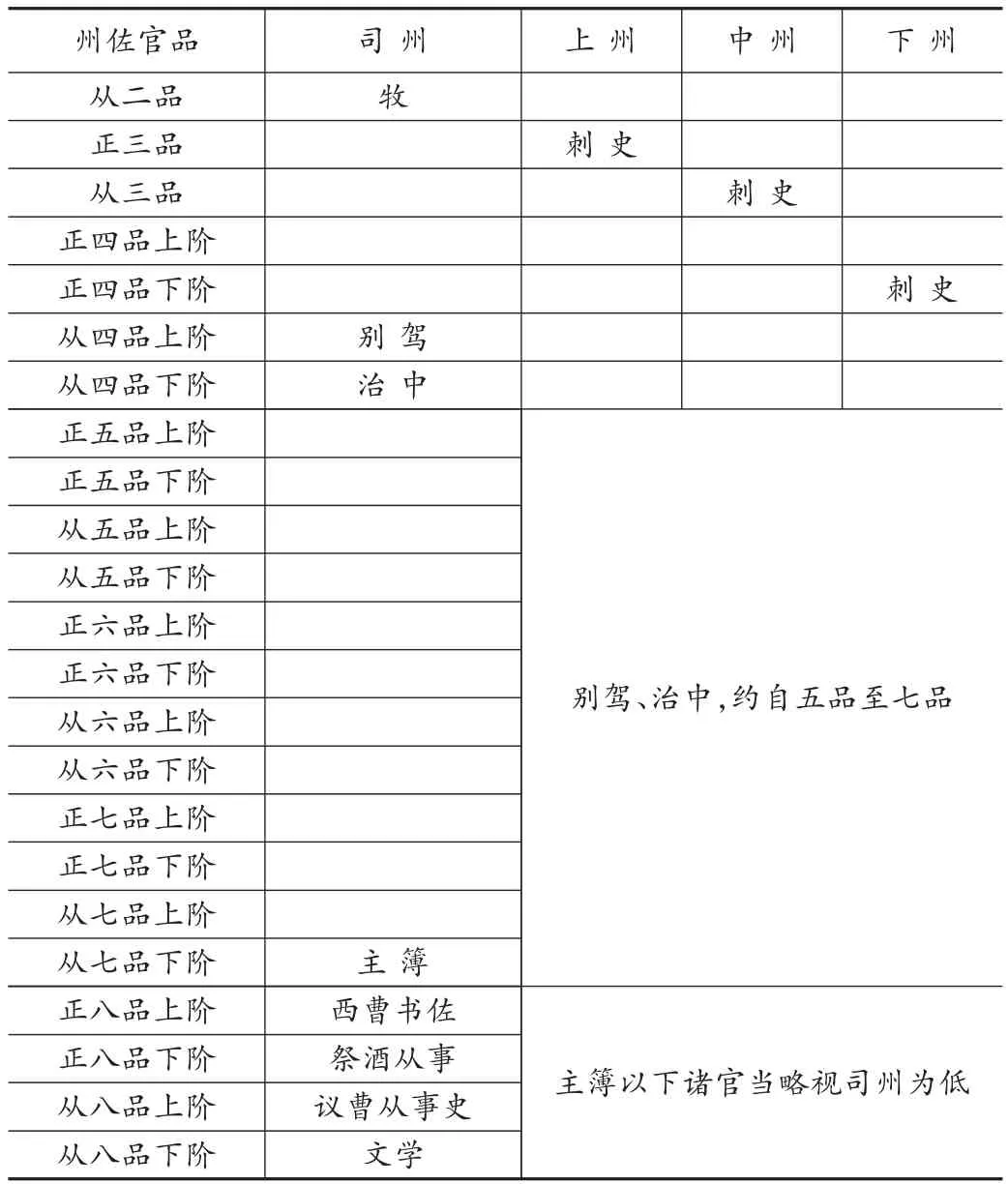

关于北魏州佐的制度规定,主要见于北魏孝文帝太和改制时期前后两次颁布的《职员令》。不过,在《前职令》中,仅能见到司州别驾②、司州司事、司州从事等诸官的官品,而颁布于太和二十三年(499)的《后职令》则做了更为详尽的规定,具有更高的研究价值,下面就以《后职令》所设立的官品体系为基本架构,对州佐制度展开分析,请看表1:

表1显示,《后职令》实际上将全国各州划分为四个等级,即司州、上州、中州、下州。其中,司州控辖都城洛阳,地位最高,是故司州州佐(上自别驾、治中,下至文学从事)在《后职令》中记载最为翔实。至于普通的上、中、下州之州佐,《后职令》似未收录。不过,未见收录并不意味着未入官品,事实上,从具体史料记载来看,当时不少州佐(尤其是别驾、治中这样的高阶州佐)的晋升已遵循了明确的品阶序列。例如,宣武帝时甄琛求请恩倖赵修授其弟定州别驾之职,赵修垮台后,元详弹劾甄琛诸罪,即指斥“七品之弟,越陟三阶之禄”[2](卷六十八《甄琛传》,P1645),元详之言当是以《后职令》为据。故严耕望认为,定州别驾很可能最低为正七品上阶,最高为正六品下阶。[1](P546)另外,史料还记载不少由品官迁转为州佐,再迁为其他品官的情况,此类情况主要见于北魏后期,例如:韦彧由太尉骑兵参军(从六品上)迁为雍州治中、别驾,后又至司徒掾(从五品上);杨乾运由奉朝请(从七品下)迁为本州治中、别驾,后至安康太守(正五品下或正六品下);张宣轨由相州中军府录事参军(从六品下)迁为定州别驾,后至镇远将军(正四品下)员外散骑常侍,等等,不胜枚举。此外,在太和九年出台的《均田令》中还规定:“诸宰民之官,各随地给公田,刺史十五顷,太守十顷,治中别驾各八顷,县令、郡丞六顷。”[2](卷一百一十《食货志》,P3109)《均田令》既然专门提及别驾、治中的授田标准,并将之与刺史、太守并列,表明此时别驾、治中亦应纳入官品序列之中。不过,由于相关记载缺乏,其他中低阶州佐是否授田,以及授田多少,我们并不知悉。

表1 《后职令》州佐官阶表[2](卷一百一十三《官氏志》,P3255-3262)

总体来说,北魏通过太和改制,将大量州佐职官纳入官品序列之中,在很大程度上扩展了九品官制的内容,亦为各级州佐职官依阶晋升提供了相应的制度依据。不过,这一时期的州佐品阶设置是否存在特定的排序规律,是否遵循特定的定品规则(例如,是否依据所在州的等级定品),因《后职令》收录较为有限,目前尚不能予以准确揭示。当代学者严耕望曾以记载较为明确的司州州佐品阶为基准,将普通州州佐品阶适当调低,从而大致推算出这些职官的品阶范围,但考虑到各州大小等级各有不同,仅据司州州佐的品阶来进行推演仍存商榷之处。

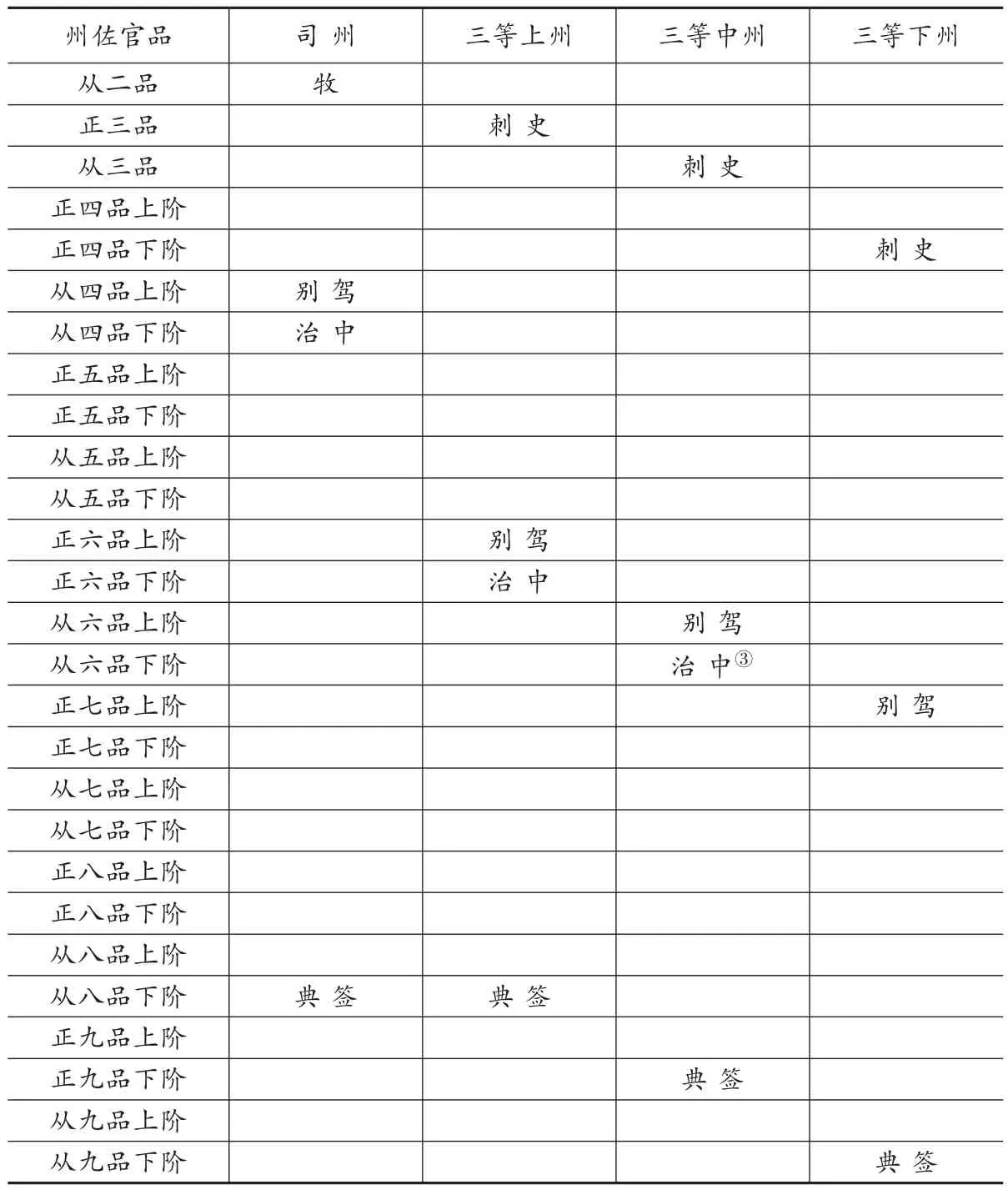

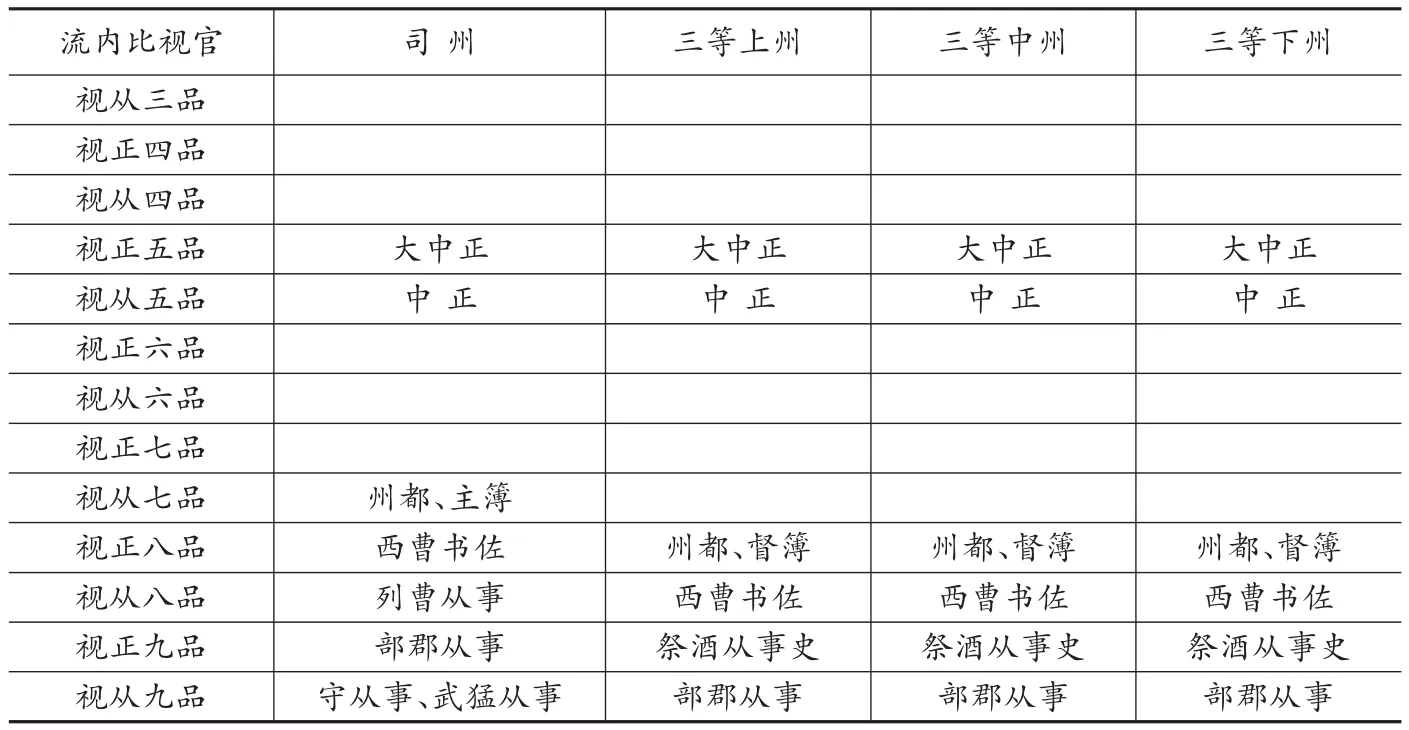

北魏倾覆,东西分立,各有创制。其中,北周施行九命制,从《周书·卢辩传》记载的北周官制来看,列入九命的州佐属官极少,仅见别驾、治中二职,其官品(以命数高者为贵)大致依照所在州的等级而各有等差,但因历史信息有限,这里不做深入分析。北齐的官制改革主要体现于河清年间所颁布的《河清令》,该令在《隋书·百官志》《通典·职官二十》中皆有记载,对各级地方属官的规定颇为详尽,值得深究。以“上上州”为例,据《河清令》:“州属官,有别驾从事史,治中从事史,州都光迎主簿,主簿,西曹书佐,市令及史,祭酒从事史,部郡从事,皂服从事,典签及史,门下督,省事,都录事及史,箱录事及史,朝直、刺奸、记室掾,户曹、田曹、金曹、租曹、兵曹、左户等掾史等员。”[3](卷二十七《百官志中》,P762)仅从以上记载来看北齐州佐属官规模已不算小,《河清令》将它们分别归入两个品阶体系之中,一是传统的流内九品序列,另一个则是流内比视官序列,如表2、表3所示:

表2 《河清令》流内九品所见州佐职官官阶[3](卷二十七《百官志中》,P765-770)

表3 《河清令》流内比视官所见州佐官品[3](卷二十七《百官志中》,P770)

表2、表3对北齐各级州佐的布列情况做了直观显示。其中,属于高阶州佐的别驾、治中、典签居于流内九品,而地位较低的西曹书佐、部郡从事等则位列流内比视官。耐人寻味之处在于,这两个序列的州佐品阶呈现出截然不同的排列规律。其中,流内九品诸官按照所在州的等级来确定高下,以别驾、治中为例,级别最高的司州别驾、治中官品分别为从四品上阶、从四品下阶,紧接着是三等上州别驾、治中,分别为正六品上阶、正六品下阶,依此类推,有序排列。不过,需要指出的是,《隋志》并没有收录三等下州治中的品阶,当系脱漏,按照三等上州、三等中州的规律,下州治中之品阶似应为正七品下阶。

至于那些不入九品之列、仅忝居流内比视官的中下级州佐,情况则有不同,例如州都、督簿在司州为视从七品,在其余各州则皆为视正八品;西曹书佐在司州为视正八品,在其余各州为视从八品;部郡从事在司州为视正九品,在其余各州则为视从九品,等等。由此看来,除了司州州佐因地位特殊而品级较高之外,其余各州的同名州佐皆保持品级一致,并不因所在州的等级不同而发生上下浮动。

总的来说,正如阎步克所言:“成熟的品位是序列化的,有整齐的阶次。”[4](P15)州佐制度经过孝文帝时期的发展,至北朝后期尤其是北齐河清官制改革以后,已经较为成熟,这不仅体现为进入官品序列的州佐数量大幅增加,也表现在各级州佐的定品方式明确化:高阶州佐依据所在州的等级确定官品,而中低阶同名州佐(除司州之外)则基本整齐划一,呈现出“双轨制”的制度设计特征。当然,由此而产生的问题是,北齐为何将众多州佐安置在流内比视官之列,又为何对进入流内与流外的两类州佐采取了两套不同的定品方式,这究竟反映出统治者什么样的考量,是为了应对怎样的问题,是否具有制度设计上的合理性?下文将就此展开进一步讨论。

二、北齐州佐品阶的设计规则

通过上文对北朝州佐制度的组织结构及演变情况的初步考察,可大致判断,州佐制度演变的关键,正在于北齐《河清令》,该令对分列流内九品与流内比视官的州佐采取了差异化的定品方式,从而形成一套较为完善的制度规范体系。北齐统治者为何采用这样一种制度设计规则,因史料记载缺乏而无从直接窥知,当代学者亦未对此做过系统论述,是故本文尝试从相关的制度逻辑和时代背景出发,对北齐州佐制度的设计规则略作探究。

先来讨论别驾、治中等高阶州佐。在北齐《河清令》中,位列流内九品的高阶州佐之所以依州等高低来确定官品,很可能与当时各州之间差异化过于严重有关,目的在于解决大、小州之间的利益分配问题。

州出现于西汉武帝时期,当时全国仅划分为13州部,各州之间的差别并不算大。至魏晋以后,随着州制的发展,朝廷出于多方面的考虑,开始不断细化州的区划,由此导致州的数量急剧膨胀。南北朝时期,北魏已增加为38州(太和中);此后东、西魏州数日增,据《魏书·地形志》所记共有113州;北周在统一北方后,更是达到211州。[3](卷二十九《地理志上》,P807)这些州因人口、政治地位、战略位置等因素的不同而差异颇大,既有司州、冀州、定州、雍州等大州,也有诸多荒裔小州。甚至当时还出现不少侨州,寄治其他州郡,几乎无法承担正常的行政功能,难以按照正常州的情况来处理。州的数量增加势必加剧州的差异化,因此,将这些州分为三六九等实属必要。唐人杜佑在论述州县分等出现的原因时,就把道理讲得很清楚:“初州县混同,无等级之差,凡所拜授,或自大而迁小,或始近而后远,无有定制。其后选人既多,叙用不给,遂累增郡县等级之差。”[5](卷十五《选举三》,P807)可见州县分等是有较为强烈现实动机的。当时南北政权皆是如此,南朝自刘宋就已出现州的分等,至梁武帝时期更趋细密。北魏太和《后职令》中对不同州也做了等级划分,总共包括司州、上州、中州、下州四个级别。此后,北齐更是将州划分为十个等级,北周则明确根据户口数量确定州等,无疑是北魏制度的进一步发展。

州的等级化发展相应带来各州官员的品级、待遇、利益分配的差别化,统治者的基本处理原则是:赋予大州更大的机构规模,更高的刺史官品及更为优厚的俸禄,至于小州,因其在经济、人口、军事等方面的劣势,只能屈居于下,各有等差。从刺史品阶来看,《河清令》以司州牧为从二品,上州刺史为正三品,中州刺史为从三品,下州刺史为正四品下阶。再以地方官员的俸禄发放为例,北魏孝文帝于太和八年颁布班禄制,“始准古班百官之禄,以品第各有差”[2](卷一百一十《食货志》,P3106),但到太和十年“议定州郡县官依户给俸”[2](卷七下《高祖纪下》,P192),即根据“地方官治下民户多少给俸禄”,将俸禄与治民多少挂钩,背后无疑与州的大小是密切相关的。同样,《隋书·食货志》记载梁朝侯景之乱后刺史的俸禄状况,即言:“扬、徐等大州,比令、仆班。宁、桂等小州,比参军班。”[3](卷二十四《食货志》,P675)亦依据州的级别而各有等差。又,隋开国伊始对地方各级职官的俸禄做了更为细致的规定:“刺史、太守、县令,则计户而给禄,各以户数为九等之差。大州六百二十石,其下每以四十石为差,至于下下,则三百石。大郡三百四十石,其下每以三十石为差,至于下下,则百石。大县百四十石,其下每以十石为差,至于下下,则六十石。”[3](卷二十八《百官志下》,P791-792)综上三例可以确定,依据州的等级差别发放俸禄是当时南北皆流行的通则。此外,州等不同,人才选拔的待遇也不同,以秀才选拔而论,汉代以来基本形成各州郡岁举秀才的定制。④然在北齐却规定,“下州三载一举秀才”[6](卷四十五《樊逊传》,P608),北周亦有“上州、上郡岁一人”的选拔规定[5](卷十四《选举二》,P342),由此不难推断,至少在北朝时期,因州分上、中、下,不同等级州在秀才选拔上待遇是有差别的。

归根结底,所谓依州等设置官品,从表面看只是一个制度设计问题,然究其实质,却应当是一个利益分配问题,核心即在于中央如何处理与地方之间的利益关系。别驾、治中、典签乃州之大吏,是地方人士出仕本州的显位,其官品应如何设置,牵涉各方利益,不可不慎。不难设想,若采取一刀切的做法,大小无别,则必于大州有损,搞不好会招致剧烈反对,造成统治不稳。因此,最合理的做法无疑是依州等定品,大州优先。不过,问题的复杂性在于,如果说将高阶州佐的官品与州等挂钩,适应了当时大州与小州差别过大的现状、有助于平衡各方利益的话,那么,对于典签以下的各级中低阶州佐(司州除外),《河清令》为何却并未采用相同规则,而是另设一套定品方式呢?

颇为遗憾的是,现有历史记载并没有对此作出直接解释,要解决这一棘手难题,本文只能根据当时的制度逻辑依理推之。笔者认为,要理解北齐对中低阶州佐的处置策略,关键在于厘清它们为何被归入流内比视官之中。所谓“流内比视官”,其正式历史记载见于北齐《河清令》,然论其源头,则可追溯至北魏。据北魏孝明帝时期史料:

旧制,直閤、直后、直斋,武官队主、队副等,以比视官,至于犯谴,不得除罪。尚书令、任城王澄奏:“案诸州中正,亦非品令所载,又无禄恤,先朝已来,皆得当刑。直閤等禁直上下,有宿卫之勤,理不应异。”灵太后令准中正。[2](卷一百一十一《刑罚志》,P3142)

该史料所提及的“比视官”包括直閤(即直合)、直后、直斋、武官队主、队副等,基本上都属于禁卫武官系统。[7](P790-794)任城王元澄在谈及这些比视官时,将它们与州中正进行了类比,那么,中正是否同为比视官,学界并无定论。⑤笔者认为,从元澄上奏的原意来看,他仅仅将直閤、直后等比视官与州中正进行比照,原因在于两者皆有“非品令所载”“又无禄恤”等共同之处。但从逻辑上讲,若仅凭这两点共性就推断中正为比视官,恐怕也是失之片面。

关于比视官的性质,唐长孺将其界定为“品令所不载的非正式官吏,或差遣”[8](P74)。这一观点可资采纳。不过,既然北魏比视官被认为是非正式官吏,那么,北齐流内比视官是否也应作如是判断呢?汪征鲁认为:“所谓‘比视官’已非国家正式品官。……这些官尚不能算正式入仕明矣。”[9](P126)张旭华虽赞成流内比视官与国家正式品官之间是有所不同的,“从严格意义上讲,北齐的流内比视官虽非国家正式品官”,但他强调,“毕竟是国家之官,只不过在北齐的官制体系中,流内比视官是比附于流内正式品官且位于其下的另外一套职官系统,是国家职官中较为特殊的一类官吏而已”。又指出,“流内比视官不仅是列入国家正式律令的职官,而且其享有的政治、经济待遇也与流内正式品官大体相同”。[10]也就是说,流内比视官即使不属九品之列,但与北魏比视官相比,其性质已然发生了重要变化,应当视为国家正式官吏。关于此节,张旭华已有精辟论述,这里再补充两条理由,分论如下:

第一,从名称上看,古代官称一向讲究“循名责实”,“比视官”之前加“流内”绝非冗语,它不仅强调其具有正式职官性质,而且也明示其特定的阶层属性,旨在与“流外”胥吏做出区分。所谓流内流外之制,北魏孝文帝曾做出过明确规定:“士人品第有九,九品之外,小人之官,复有七等。”[2](卷五十九《刘昶传》,P1433)由此可知北魏在流内九品之外另有七等流外品,以安置“小人之官”。阎步克即指出:“流内流外之别,就是‘君子’、‘小人’之别。”[4](P190)流内流外之制迎合了当时士庶分等的社会风气,南朝萧梁在十八班之外设“位不登二品”七班,北齐在流内九品之外设流外九品,皆是流外品的进一步发展。不过,流外品因职轻“位卑而不载”,仅《魏书·甄琛传》明确提及:“里正乃流外四品,职轻任碎,多是下才。”[2](卷六十八《甄琛传》,P1646)里正即属典型的基层胥吏。总之,流内与流外之别,既规制了官吏分途,又固化了士庶之别,是当时社会阶层等级化的制度表现。基于对流内与流外品的厘定,可以判断,流内比视官大多来自部落首领及士族,不仅普通寒庶难以染指,而且享受特殊的政治荣宠和经济优遇,可将其视为流内九品官的“扩展版”,两者之间虽有高下之分,但并无实质性区别。

第二,北魏比视官与北齐流内比视官在构成上也全然不同。从史籍所见来看,北魏比视官主要局限于直閤、直后、直斋,武官队主、队副等禁卫武官,这些武职之所以不入九品,应当与北魏后期的汉化转型有关。北魏以武立国,禁卫武职曾在权力体系中占据要津,然自孝文朝以降,王朝的总体发展方向是汉化与文治化,崇文抑武之风渐盛,这也导致《后职令》将诸多禁卫武职摈除于九品之列。北齐流内比视官则有所不同,它包括了领民酋长、领民庶长、州中正、国子学生、州郡僚属等各类职官,其涵盖的职官类型已颇为宽泛。这其中除了领民酋长为胡族职衔较为特殊外,其他大多属于传统文官,他们在国家的日常行政和治理中不可或缺,而且其任职要求亦不算低,例如大中正,史载“齐朝体式,本州大中正以京官为之”[6](卷四十三《许惇传》,P575)。又,国子学生在北魏《前职令》中甚至位列正七品中。总之,这些流内比视官在国家权力体系中有其特殊地位,非普通胥吏所能比拟,统治者只是出于特殊考虑才将其另行聚合为一套职官系统,置于九品之下,但各项荣宠、待遇仍得以向流内品官看齐。

综上所论,如果北魏比视官因“品令所不载”而被视为非正式官吏的话,那么北齐在《河清令》中对流内比视官的种类、品阶等均有明确记载,这无疑正是国家法令对其正式职官性质的确认。

既然流内比视官是国家正式职官,那么为何又不将其与流内九品整合为一呢?笔者认为,这实际上正是中古九品官制发展的必然结果。魏晋时期九品初创,官制尚简,但随着官僚制度的不断发展,越来越多的职官得到创设,并不断向九品官制体系靠拢,九品体系不仅分层日渐细化,容纳的职官种类、数量亦不断增加。然须看到的是,官品制将各类职官安排到一定的等级序列之上,并配置相应的权力、职能、俸禄、升迁路径等,从而构建起一套完整的权力结构体系,它直接关涉这个体系中每一个人所处的地位,官品绝非简单的荣宠虚号,利归于斯,而权附于此,故其组织体系不可能无限扩张。如何用品阶来精细区分各类职官的等级地位,实现人居其位、安其职,是官品设计者要考虑的一个主要问题。当流内九品因大规模扩张而严重超编,难以容纳清浊混杂、品类繁多的诸多职官时,唯有另寻他途,将一些不便列入流内九品的职官予以排除,另行排序,其官品等级则比照九品之官,给予相应的待遇,由此形成流内比视官。阎步克将比视官视为“从职位结构中挤出的水分,或体态臃肿者腰腹部抽出的脂肪”[11](P247),大概可视为一个贴切比喻吧。

中低阶州佐便属于此类既应纳入官品行列,但又不宜直接位列九品的情况。主要原因有二:

其一,北魏经过太和改制、重定官品后,不少州佐得以跻身九品之列,成为国家正式品官,但问题在于,这一制度改革也给既有的选官制度造成不小冲击。一方面,自汉以降一直施行长官自辟制,地方属官概由长官自行辟署,太和改制让州佐入品之后,自辟制并未废除,这就变相让刺史获得了对朝廷品官的直接任用权,客观上妨害了中央集权的需要。⑥另一方面,按照当时“正式品官由中央敕除”[1](P595)的基本原则,若将这些入品的州佐职官的人事权收归吏部,又会彻底动摇地方僚属的自辟制度,这样做必然损害地方利益,影响正常的统治秩序。

对此,北魏朝廷的解决思路是将州佐人事权进行析分,对于位居上佐的别驾、治中,将其任命权逐渐收归朝廷,以实现对这些高阶州佐的全面控制。孝明帝时张普惠上疏称:“迁都之构,庶方子来,泛泽所沾,降及陪皂。宁有岳牧、二千石、县令、丞、尉、治中、别驾及诸军幢,受命于朝廷,而可不预乎?”[2](卷七十八《张普惠传》,P1882)正反映出别驾、治中在任命制度上已然“中央化”。至于其他普通州佐,则基本保留了长官自辟的传统,以安抚刺史及地方豪族,避免地方对中央滋生不满。这样的做法当然是权宜之计,它在内在逻辑上势必造成选官制度与官品制度间的割裂,并非长久之策。

有鉴于此,北齐统治者在制定《河清令》时,在如何改革州佐制度的问题上,就必须妥善解决以下问题:“一是在中央集权不断强化的历史背景下,对部分州郡属吏也就是由州郡长官自辟的那部分私属吏的身份予以重新定位,以避免北魏太和改制所造成的偏颇之失。二是在地方辟召制依旧实行的情况下,对部分州郡属吏的待遇予以重新调整,藉以确保那些世仕州郡的地方大族的既得利益不致受到损害。”[12]《河清令》所提供的解决方案是,从官品设置上对州佐进行析分,上佐别驾、治中、典签因权高位重,故仍保留在九品之列,但须遵循正式品官由中央敕除的原则,以确保中央对于入品之官的直接人事控制;至于其他州佐属官,则退后一步,将其安置到流内比视官之列。以记载较为详细的司州为例,原本《后职令》将司州各级中下州佐主簿、西曹书佐、祭酒从事、议曹从事史、文学等分置于从七品下阶到从八品下阶,《河清令》却将司州州都、主簿、西曹书佐、列曹从事、部郡从事、守从事、武猛从事等皆排除出流内九品,分置于视从七品到视从九品之间,其降格程度自是显而易见。司州尚且如此,其他各等级州的情形亦大体类似。需要指出的是,中低阶州佐的品阶虽然有所下降,不过这也意味着其选拔辟署不用收归中央,从而确保刺史自辟权得到一定程度的保留。同时,中低阶州佐职官作为流内比视官,尚可获得类似于流内品官的地位和待遇,无疑有助于安抚广大入仕州郡的地方士族,确保他们对于朝廷的支持。这样一来,州佐的官品设置与选官机制得以保持一致。因此,从人事权归属的角度来看,北齐对州佐的调整实际上是对北魏太和改制的一次重要纠偏。

其二,州佐职权及地位的不断下降,则是促使北齐统治者将大部分州佐放入比视官的又一动因。自魏晋以降,在各州的机构组织设置方面,州佐理民、府佐理戎虽已形成定制,但州佐与府佐在权力关系上并不平衡。由于州军府作为军事性机构在组织性、纪律服从性、政令效率性等诸多方面皆具有天然优势,能够更有效地实现权力的扩张与整合,横向兼并其他权力,因此,府佐在与州佐的权力博弈中渐居上风,不仅逐步攘夺州佐所统摄的行政职权,而且越到北朝后期,府佐取代州佐的态势就愈加明显。此消彼长的是,州佐诸官中除了别驾、治中尚存一席之地外,大部分普通州佐已逐渐虚置,蜕化为地方人士的寄养之官。州佐的式微也就决定了,将其直接纳入流内九品固然不合时宜,但若降至流外亦过于损害地方利益。那么,既要给予这些州佐一定待遇,又要符合其现有身份,将其置于流内比视官之列则是较为恰当的选择。

厘清北齐时期中低阶州佐与流内比视官的关系,其品阶设置为何不依州等而定的原因自然也就不难解释了,这应当与流内比视官本身的制度设计特点有密切关系。自曹魏设置九品官制以来,官品制毕竟经历了近三百年的发展才蔚为大观,渐趋完善。考察《河清令》可知,流内九品上自正一品,下至从九品下阶,共有三十个等级,可谓细密,毫无疑问,这对诸多同名职官进行细化分等是较为便利的。别驾、治中、典签这三类高阶州佐之所以能按照州等平均分布于十个品阶之上,正得益于此。而流内比视官则不同,其创设既晚,发育亦不充分,安置的职官种类数量相对较少,且仅有十三个等级,颇为粗糙,其设置方式明显缺乏流内九品那样的精细化设计,尚未完成真正的“序列化”体系构建。而且,州佐在流内比视官序列的十三个等级中分布极不均衡,全部集中在最低的视正八品至视从九品这四个等级之上(司州除外),这也就意味着这些中低阶州佐几乎无法获得按州等来设品的操作空间,难以实现等差排序。故此,在这样的既有制度框架下,将众多同名州佐都划为同一品级,倒不失为一条“因陋就简”的权宜之计。不可否认的是,这种安排对大州利益的确有损,但四阶之差已然甚微,影响并不算大。

总之,普通的中低阶州佐纳入流内比视官的序列之中,既与其选拔任用方式的特点有关,也与北朝州佐整体地位式微有关。就制度设计的合理性而言,北齐州佐的双轨定品有其可取之处,它较为妥善地解决了州佐官品设置与选官制度相互脱节的问题,也为后来的隋代州郡设官提供了有益借鉴。北齐虽被北周攻灭,但继承北周的隋政权却抛弃周官制,对北齐官制颇有吸收。隋初不仅仿照北齐流内比视官之制,设置流内视品十四等,而且还将大部分州佐职官如州都、西曹书佐、诸从事等皆纳入其中。根据《隋书·百官志》记载:“诸州西曹书佐、祭酒从事,雍州部郡从事……为视正九品。”又,“诸郡主簿,诸州部郡从事,雍州武猛从事……为视从九品”[3](卷二十八《百官志下》,P791)。显然,隋制对同名州佐(雍州除外)亦不区分高下,这无疑正是北齐流内比视官的重现。

三、结 语

北朝是州佐制度发生剧烈变迁的历史时期,从魏晋以降官制演进的大势来看,州佐虽因州军府的强势而日益式微,有渐被取代之势,但这一时期州佐制度的发展成就仍不容忽视。得益于官品制度向地方职官系统的扩展,各类州佐职官逐渐被吸纳进入官品序列,迅速走向“品阶化”,甚至在北齐时期发展出双轨定品模式,从而在一定程度上解决了官品制度与选官制度之间的相互契合问题,由此亦推动了北朝官品制度的全面进化。该成果在北魏太和末《后职令》、北周“周官制”以及北齐《河清令》等历部北朝官品令中皆有清晰的反映,甚至还对隋代地方行政制度的构建产生了直接历史影响。

就制度的实施效果而言,北朝州佐制度改革增强了中央对地方的控制力,也为北朝至隋唐的大一统历史进程奠定了重要制度基础。州作为中古时期最为重要的地方行政单位,集行政、军事、人事诸权于一身,上承朝廷,下治郡县,它既是联结中央与基层社会的主要桥梁,也是朝廷与地方之间权力博弈的重要舞台。从地方豪族势力的角度而言,要维持家族长盛不衰,须依托于乡里,积极入仕州府,担任州佐,这是他们参与州政的重要舞台;对朝廷而言,州佐构成了中央权力与地方豪族阶层之间的重要联系纽带,成为中央力量向地方扩张的外延。因此,如何设计出合理的州佐制度,既能有效解决地方权力控制,又能笼络人心、争取更多支持者,成为决定王朝兴衰成败的关键所在。北朝政权正是通过不断的制度调适与探索,最终在北齐《河清令》中形成高阶州佐与低阶州佐分别定品的制度设计规则,在满足中央集权与确保地方利益之间找到较好的平衡点,其制度经验亦在隋初的地方行政建设中得到吸收。

北朝州佐制度的建设成就与同时期的南朝相比亦颇突出。虽然南朝与北朝州佐制度皆脱胎自汉魏,具有共源性,但两者同源殊途,发展路径截然不同。笔者尝撰文探讨了南朝州佐制度的特点及构建规则⑦,大略而言,南朝州佐制度上承汉魏,萧衍建立梁朝后,于天监年间推行官班制改革,州佐制度由此而一大变。天监改制之精髓,在于设计出一套独一无二的州佐分等规则,即州佐的品级(以“班”来标示)高低不仅与其所在州的等级相挂钩,还须视刺史自身的身份(主要分为皇弟皇子和嗣王庶姓两类)而定。换言之,州的等级越高,刺史身份与皇帝越密切,那么其州佐的班品就越高,反之则低。这一制度设计强化了刺史本身对于州佐的直接影响,赋予南朝州佐制度前所未有的复杂面貌,不仅迥异于同时期的北朝制度,亦不见于后来的隋唐,堪称一时之别制。

梁朝州佐制度之所以另辟蹊径,并非梁武帝心血来潮,而是与南朝所面临的特殊政治军事形势与相对较弱的中央控制力有密切关联,其根本目的还是在于解决本地势力、地方长官和萧梁皇室之间错综复杂的利益关系,以满足现实政治的需要。但换一视角来说,这一制度设计恰好揭示出其所追求者并非制度运作的合理性和效率性,阎步克评价梁武改革“花哨多于实用”,指出其“热衷于炮制名号、致力于安排身份,而非增进行政效率”,致使其品位结构走向“繁复僵化”[13](P392-393),可谓一语中的。而且更要紧的是,与北朝相比,这一制度设计将利益的天平过多向萧梁皇室倾斜,根本目的还是在于构建宗室控制地方以拱卫中央的权力格局。然而,从历史的演进来看,萧衍在州佐制度设计上一味为宗室谋取私利的做法,并没有真正换来萧氏子弟的忠心,反而造成宗室掌握畸重的政治资源,权势日熏而纷争不已,由此也削弱了中央对地方的有效控制,其弊端在梁武帝晚年的侯景之乱中更是暴露无遗,并最终随着南朝的灭亡而烟消云散。

注释:

①学界关于中古州级行政机构的研究成果极为广泛而丰硕,其中尤以严耕望的研究最为全面和系统,其《魏晋南北朝地方行政制度》是研究这一时期地方行政制度的一部里程碑式的著作。该书注重具体职官的考证、辨析,对地方行政架构进行了细致梳理,为我们提供了很好的研究基础。周振鹤的《中国地方行政制度史》系统梳理了两千多年来中国历史上地方行政制度(包括行政区划与地方行政组织两翼)变迁的全过程,具有重要的参考价值。由白钢主编的《中国政治制度通史》第四卷“魏晋南北朝部分”,系统梳理了魏晋南北朝各项地方职官制度,具有一定参考价值。胡阿祥的《六朝疆域与政区研究》对六朝政区制度有深入研究。在地方职官的人事制度研究方面,以汪征鲁的《魏晋南北朝选官体制研究》最为详尽、系统,对于研究当时地方职官的任命制度颇有裨益。张小稳的《魏晋南北朝地方官等级管理制度研究》从职位与品位等级的角度探讨了中央政权对地方官员的管理问题。汪清的《两汉魏晋南朝州、刺史制度研究》、王谨的《魏晋南北朝州制度研究》等则是研究刺史制度的专门著作。另外,如日本学者滨口重国的《论所谓隋的废除乡官》(收入刘俊文主编:《日本学者研究中国史论著选译》第四卷·六朝隋唐)、侯旭东的《地方豪右与魏齐政治——从魏末启立州郡到北齐天保七年并省州郡县》(《中国史研究》2004年第4期)、王德权的《从“罢郡存州”到“改州为郡”——隋代河北政区调整个案研究》(《台湾师范大学历史学报》第26期,1998年)等论文,则从不同视角探讨了中古地方行政制度的若干问题,为后续研究奠定了坚实的基础,不一一赘举。

②《魏书》诸版本中,“司州别驾”作“司马别驾”,据点校本《校勘记》:“按此‘司马别驾’不举所属,若是公府,则上已有‘公府司马’。据下太和后《官品令》,从第四品上阶有‘司州别驾、从事史’。”(《魏书》卷113《官氏志》校勘记4,第3276页)司马别驾之说当讹,本文改为司州别驾。

③《隋书·百官志中》记为“三等中州从事史”,即应为治中从事史。

④如《通典·选举一》记载汉武帝元朔元年规定“岁举秀才、廉吏,出为他官,以补阙员”;《后汉书·百官一》记载“州牧岁举茂才各一人”。

⑤如汪征鲁认为:“北魏时已存在比视官,其中有直合、直后、队主、队副等,亦有诸州中正,且诸州中正之类比视官无禄恤。”(《魏晋南北朝选官体制研究》,第190页)阎步克在《中古古代官阶制度引论》中也将中正视为比视官(第244页)。不过,另有不少学者持不同意见,代表性论述来自周一良,他指出:“澄止言‘中正亦非品令所载’,未言直閤等与中正同为比视官。且直閤等以比视官不得除罪,中正独得当刑,适足见其与直閤等不同。或者魏世中正原非比视官,至齐始与其列。《隋志》虽言后齐制官多循后魏,《刑罚志》之文未足证齐制比视官十三等沿袭后魏。魏世领民酋长之或为比视官,亦只能如中正之想其或然,不敢断言也。”(周一良:《领民酋长与六州都督》,《魏晋南北朝史论集》,第211页)这一观点得到张旭华的认同。

⑥张旭华对这一困境做了颇为精当的分析,详可参见张旭华:《北齐流内比视官分类考述(下)》(《郑州大学学报》哲学社会科学版,2002年第4期)。

⑦参见拙作:《南朝州佐制度的演进与变革——以梁朝州佐制为中心》(武汉大学中国三至九世纪研究所:《魏晋南北朝隋唐史资料》第32辑,上海古籍出版社2015年12月)。

[1]严耕望.中国地方行政制度史——魏晋南北朝地方行政制度[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[2](北齐)魏收.魏书[M].北京:中华书局,2017.

[3](唐)魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

[4]阎步克.从爵本位到官本位——秦汉官僚品位结构研究[M].北京:三联书店,2009.

[5](唐)杜佑.通典[M].北京:中华书局,1988.

[6](唐)李百药.北齐书[M].北京:中华书局,1973.

[7]张金龙.魏晋南北朝禁卫武官制度研究[M].北京:中华书局,2004.

[8]唐长孺.山居存稿[M].北京:中华书局,1989.

[9]汪征鲁.魏晋南北朝选官体制研究[M].福州:福建人民出版社,1995.

[10]张旭华.北齐流内比视官分类考述(上)[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2002,(3).

[11]阎步克.中国古代官阶制度引论[M].北京:北京大学出版社,2010.

[12]张旭华.北齐流内比视官分类考述(下)[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2002,(4).

[13]阎步克.品位与职位——秦汉魏晋南北朝官阶制度研究[M].北京:中华书局,2002.