世界文化遗产多层级价值整合的重要性与研究方法

——以清西陵为例

赵晓梅

(复旦大学文物与博物馆学系 上海 200433)

一、世界文化遗产多层级价值整合的重要性

(一)世界遗产的普遍价值与价值层级

价值是保护文化遗产的根本动机,价值评估是认定“官方遗产”(official heritage)[1]的重要依据。联合国教科文组织(United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization,UNESCO)建立的世界遗产名录要求具备“突出的普遍价值”(Outstanding Universal Value,OUV)[2],即“罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化和/或自然价值”[3]。

然而,自20世纪90年代以来,普遍价值的理念受到全球遗产思辨研究(Critical Heritage Studies)学者的广泛批判[4],他们认为世界遗产OUV的理念以及遗产申报过程的操作方式是权威化遗产话语(Authorized Heritage Discourse)的建构过程[5],致使遗产地居民和其他利益相关者难以参与到遗产保护、地方发展的决策之中[6]。

文化遗产的价值兼具主观性与客观性,不仅取决于遗产自身,也取决于价值评估的主体。学者借鉴经济学的价值分析方法,根据认知主体的不同区分了个人、家庭、当地社区、民族、国家与世界等层级的价值[7],不同层级的价值可能是相互矛盾而对立的[8]。世界遗产的普遍价值倾向于国际与国家层级[9],突出遗产代表缔约国的文化传统,以国家认同来表达世界文化的多样性[10],而忽视了国家内部的多元文化、地域特色以及当地社区的价值观,对民族、地区、社区等层级的价值关注度偏低。

世界遗产委员会(UNESCO World Heritage Committee)建立的遗产申报与管理架构加剧了这种价值倾向。世界遗产的申报以缔约国而非“核心社区”[11]为工作主体,日常保护者与管理工作者以专业人员为主,使之与专业知识、话语权密切相关[12]。世界遗产委员会委托专业机构协助开展遗产认定、价值评估等工作。缔约国的遗产申报工作过程也由国家委托专家完成,套用既有的OUV标准来论证所申报遗产的价值,割裂了遗产与社区的联系。

(二)世界遗产价值整合的重要性

世界遗产的普遍价值理念试图消除不同国家之间文化传统的隔阂[13]。然而,这种理念往往以牺牲当地层级的社区认同为代价,各层级价值不整合,价值阐释不完整,由此给遗产保护、管理与当地发展带来种种弊端。

世界遗产对普遍价值的倾向性容易导致遗产保护与遗产地居民的生活需求之间产生矛盾,不利于地方的可持续发展。最广为人知的教训要数德国德累斯顿易北河谷(Elbe Valley,Dresden)被世界遗产除名。易北河谷景观展现了18—19世纪中欧地区的发展历史,自然景观与人文建筑完美结合,于2004年被认定为世界文化遗产。德累斯顿是德国东部最大的城市之一,中欧文化传统与现代城市发展相交融。考虑到居民生活的交通需求,市议会于1996年提议在河道上游建设一座钢梁桥,项目一度因申遗而停滞,最终于2005年决定继续建设该桥。次年易北河谷即被列入濒危世界遗产名录,2009年被正式除名。除了政治因素[14]外,该事件反映出当地需求与普遍价值之间的深刻矛盾。世界遗产所推崇的普遍价值未能与居民认可的不断进化发展的景观价值相整合,导致遗产保护与地方发展背道而驰。

普遍价值与当地层级价值的整合有利于遗产保护工作的开展,可以更好地阐释地方文化,以文化传统的延续推动遗产地的可持续发展。斯里兰卡世界遗产阿努拉德普勒圣城(Sacred City of Anuradhapura)是该国佛教圣地,建立于公元前3世纪,10世纪因发生战乱而被遗弃,后又被重新发现,佛教徒再次回到圣城礼拜。20世纪中叶斯里兰卡独立后,遗产保护工作以当地佛教传统为指导。佛教教义认为遗产的延续以物质替换为基础,因此当地修复、重建了多处佛塔等宗教建筑,当地佛教僧侣、信徒积极参与到修复设计与日常管理之中[15]。圣城修复工作将当地文化传统、佛教僧侣与信徒的使用需求与世界遗产的普遍价值相整合,得到世界遗产委员会的认可,圣城于1982年被列入世界遗产名录。阿努拉德普勒圣城至今仍为斯里兰卡的佛教圣地,同时也作为国家文化的象征而吸引着来自全球的访客。

(三)我国基于价值评估的世界文化遗产保护实践

我国自1985年加入《保护世界文化与自然遗产公约》(以下简称“《世界遗产公约》”),至今已有三十多年历史,我国的遗产保护理论与实践深受《世界遗产公约》保护原则的影响,特别体现在价值研究方面。

随着世界遗产申报工作经验的积累,我国越来越熟悉并灵活地运用OUV价值标准来阐述遗产的普遍价值。然而,由于重视申报成功率,价值评估往往过分强调国家层级的价值,未能充分考虑多层级价值的整合,从而引发了保护与发展相互冲突的问题。如佛教圣地四川乐山大佛,未能完整考察当地信仰的发展历史,忽视当地居民与佛教僧侣、信徒在价值评估与阐释中的作用,当地社区缺位于遗产保护管理之中,地方建设难以满足信仰活动的开展[16]。又如作为活态乡土聚落的福建土楼,对其普遍价值的表述虽然提及了当地的营造传统,但未能通过开展实地调研来了解营造传统与当地生产生活方式的联系,在世界遗产保护要求的限制下,很多土楼村落的居民难以维持传统制茶产业,人口流失严重,土楼因无人照管而逐渐破败,也使活态文化的传承面临威胁[17]。

二、建立价值整合的方法论

(一)价值评估在遗产保护中的作用

价值评估是文化遗产保护工作的核心[18],基于价值评估的保护方法(value-based approach)是目前国内外普遍通行的保护决策方法论[19]。《世界遗产操作指南》要求世界遗产申报必须包含突出普遍价值的声明(Statement of OUV),《中国文物古迹保护准则》也将价值评估作为基础的、核心的保护工作程序。只有在完成价值评估后,才能够判定遗产等级与构成,并规划设计相应的保护措施。

(二)基于历史研究的价值评估

遗产建构是一个文化过程[20],想要全面地理解遗产,必须对这个文化过程的历史开展研究。历史研究是价值评估不可或缺的组成部分,不同类型、层级的价值评估均需以历史研究为基础,文化遗产本身的创造与再创造以及价值的生产与再生产均处于历史过程之中。与学者对真实性的历史分类[21]相似,在不同历史时期中可能有不同的社区参与到遗产及其价值的生产之中。同一个遗产要素在不同历史时期可能被不同的社区认可,由此具备多层级的价值。我国近年申报成功的世界文化遗产,如浙江杭州西湖文化景观[22]与福建厦门鼓浪屿国际历史社区[23],其遗产价值评估均基于深入而完整的历史研究,关注到不同层级价值之间的联系。

(三)基于社区调研的价值评估

全面、整体评估遗产价值需要了解不同遗产社区与利益相关者对价值的认知。目前世界遗产与我国遗产保护的实践工作均主要由专业工作者从事,以遗产地居民为代表的核心社区很难参与到保护决策与工作实施之中。遗产保护研究者基于保护工作的实际情况,提出在价值评估中采用人类学民族志的研究方法,调查不同层级社区所认可的价值[24];UNESCO与ICCROM等机构在全球遗产保护工作中推行文化绘图(Cultural Mapping)等鼓励社区参与遗产价值评估的方法[25]。我国的遗产保护实践工作也在逐步采用问卷、访谈等方法来了解遗产利益相关者的价值认知与发展需求[26]。

(四)跨学科的价值整合研究方法

文化遗产具有不同类型与层级的价值,已有研究更多关注价值类型[27]。然而在保护实践中,不同层级的价值冲突往往才是引发遗产地发展问题的关键因素。本研究以全面、整体评估遗产价值为目标,综合借鉴历史学、人类学等不同学科的研究方法,从时间的跨度分析各个遗产社区的价值认知变化,建立整合不同层级价值的方法论。笔者选取世界文化遗产清西陵为案例[28],以陵寝制度为主要研究内容,从历史研究出发,揭示其申报之初(2000年)OUV声明的不足;通过对居民及其他利益相关者的调查问卷与访谈,分析不同层级的价值之间的矛盾及其影响;最终应用价值整合方法,提出协调保护与发展的途径。

三、清西陵世界文化遗产的多层级价值

(一)清西陵的OUV与遗产构成

清西陵是我国世界遗产“明清皇家陵寝”的组成部分,其申报文本中的OUV声明主要包括对中国风水原则的继承、对人与自然的和谐共处的表达以及对中国古代的皇权威严、精神信仰与世界观的展现[29]。明清两代皇家陵寝以规模宏大、格局精美、保存完整著称于世,展现了中华文明的“大传统”[30],表达着国家层级的价值。清西陵是明清皇陵中始建最晚的一处,建设时间长达近两百年(1730—1915年),陵区规划合理、设计精美、建置完善。遗产构成以地下陵墓与地上陵寝建筑为主,包括四座皇帝陵、三座皇后陵、三座妃园寝、两座王爷园寝及公主、阿哥园寝各一座,以及永福寺与行宫建筑群、陵区古松树[31]。

皇家陵寝是过去时代的创造物,与我们熟知的宗教、聚落等活态遗产不同,似乎是一种已经故去的历史。然而,如果完整回顾清西陵的建设历史,分析陵寝建筑的设计、施工与日常管理,就会发现皇家陵寝不仅是帝王身后的安身之所,也是守陵人员居住、生活的所在,陵寝建筑与陵寝制度、守陵人员密切相关。陵区内建设有大量的守陵机构(守陵人办公之地)与兵营(守陵人居住之所),由此逐渐发展出服务性聚落(市集)。由于对陵寝制度价值的认知不足,这些建筑与聚落未被列入世界遗产构成,在时代变迁中逐渐消逝,国家礼制慢慢演变成仅为守陵人后代所感知的当地价值与地方精神。

以陵寝制度为线索开展历史研究,能够有效地分析清西陵建设管理制度与相关人群在时代转变中的变化,结合遗产地社区居民的调查,完整呈现不同层级的价值认知。

(二)清西陵陵寝制度的历史研究

陵寝制度确立了皇家陵寝的建筑规制与祭祀规范,它是我国传统礼制的一部分。

陵寝的建置随供奉、祭祀与朝拜的礼制发展而不断变化[32]。历代帝王陵墓均有频繁的朝拜祭祀与日常供奉,因此派专人驻扎在陵园内或附近,组织管理祭祀、朝拜与供奉,如秦汉时期的陵县(也称陵邑)[33]、辽代的奉陵邑[34]等。后代废弃陵邑制度,在陵寝旁设置陵署与守陵户[35]。守陵人员保障了皇家陵寝的日常运行,他们工作、生活在陵寝周边,形成守陵村庄。与自然发展形成的村落相比,守陵村庄在建设历史、生产生活方式和空间布局上均有较大差异。

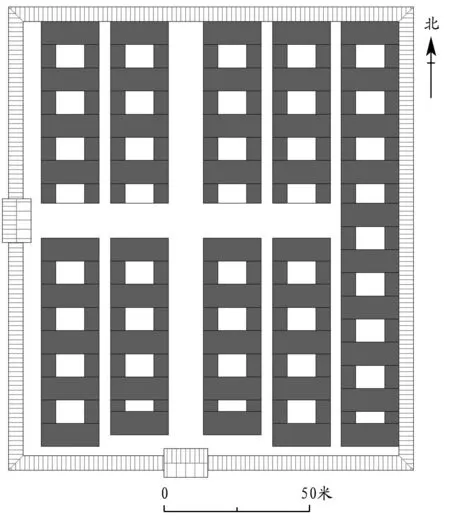

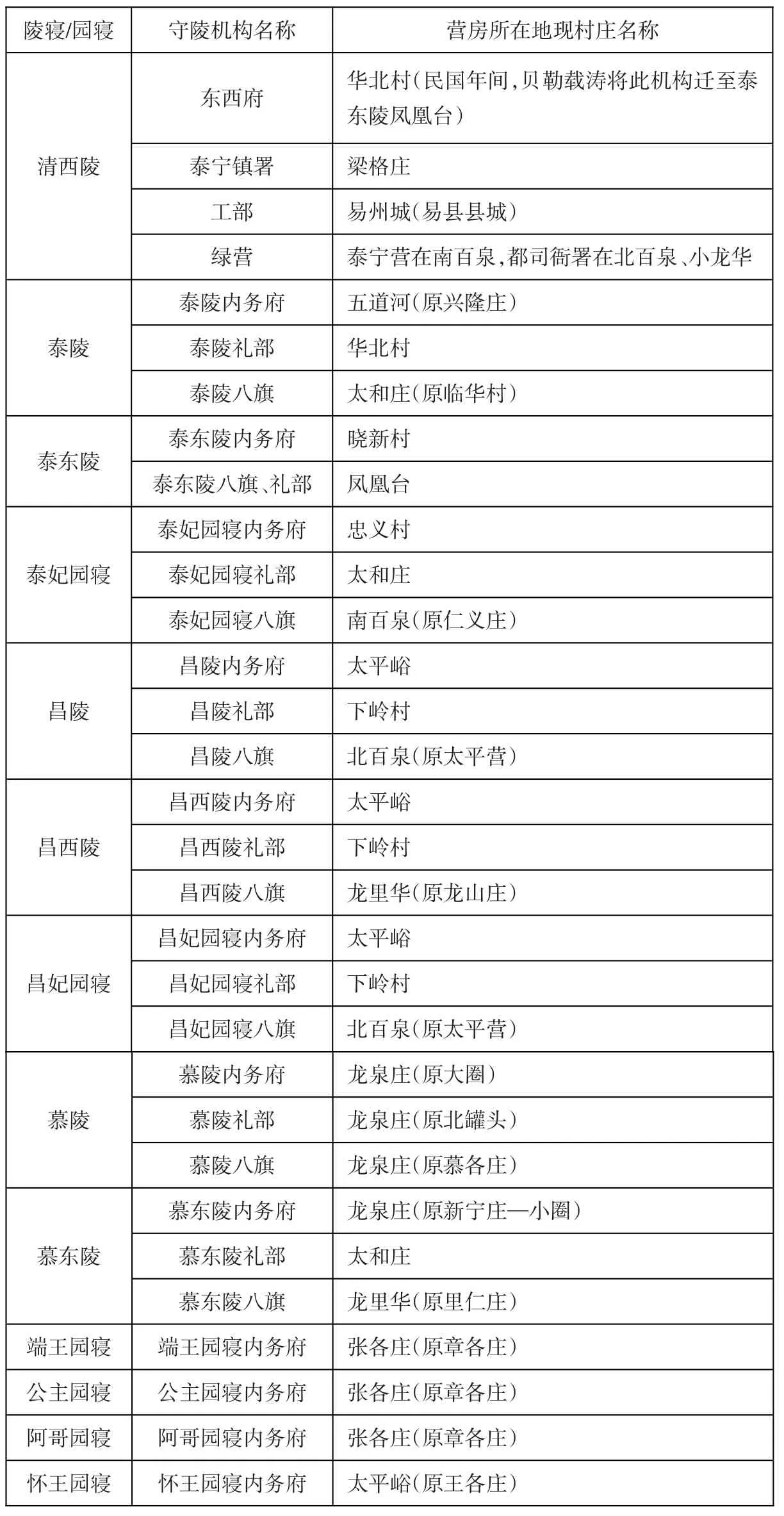

清西陵很好地展现了我国封建皇权晚期陵寝制度的组织管理架构。西陵建设始于泰陵,设泰宁协,后改协为镇,设镇国公与辅国公分驻东府和西府,监视、督查陵区一切事务[36]。泰宁镇署设西陵承办事务衙门,统领陵区一切事务,其下有内务府、礼部、工部与兵部等机构[37](图一)。内务府负责日常事务的管理,礼部主要负责祭祀典礼,工部负责建筑的修缮建设与日常维护,兵部负责陵区防卫与守护。各个管理机构建有相应的营房(图二),作为护陵官兵居住的地方。

图一// 清西陵陵寝机构衙署设置示意图(作者自绘)

图二// 清西陵陵区陵寝机构营房分布示意图(作者根据2016年《清西陵世界遗产管理规划》“清西陵总图”改绘)

图三// 泰妃园寝内务府营房(今忠义村)平面布局示意图(作者自绘)

守陵机构的员役是包括满、蒙、汉、回等民族的八旗人,以满族为多[38]。他们居住于陵区内几十所营房中,营房规模虽不同,但空间布局与建筑形式相似(图三)。平面呈矩形,用毛石或城砖垒砌围墙,开一或两座单檐硬山顶营门[39]。围墙内有主街一或两条,主街两侧又有小巷若干,营内住房根据房主人的地位由前向后排列,等级分明[40]。

(三)清西陵守陵机构的近代转变

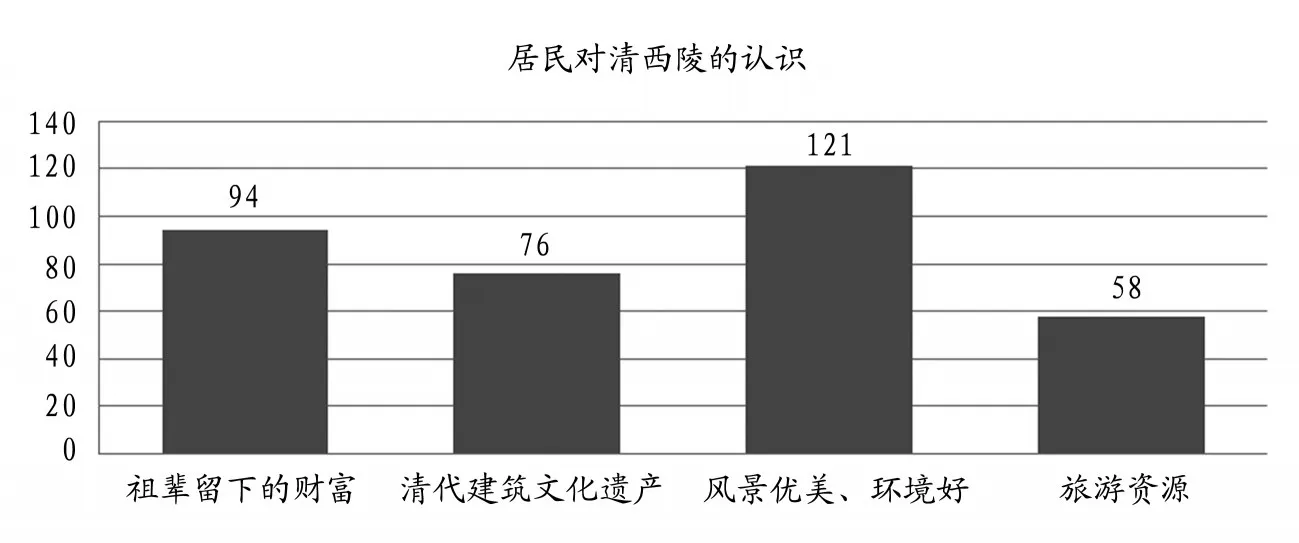

随着清王朝的灭亡,守陵机构逐渐消解。至1924年,饷金完全停止,政府将陵区土地按人口分给他们耕种[41]。此后,陵寝机构营房变为普通村庄(表一),守陵员役成为当地农民。

目前清西陵保护区内共有39个行政村,其中18个村庄曾建有陵寝机构衙署、营房或服务设施。这些由兵营演变而来的守陵村庄是陵寝制度的空间表征与物质载体,见证了清代陵寝制度的建立、运行、发展与消亡。由于外来人口的迁入以及居民生产、生活方式的变化,守陵村庄很快突破了原先兵营的建筑布局,向营墙外发展。原先的营墙与兵营建筑大多被拆除、改建,但仍可在忠义村、凤凰台村等村庄中观察到原先的营房格局。

(四)清西陵的遗产社区与当地层级价值

守陵人的后代在当地人口构成中仍占多数。根据2014年对陵区村庄居民的访谈记录,五道河村、晓新村、忠义村、凤凰台村与张各庄村的满族人口达70%—90%,保留有较多满族旗人的生活习俗;下岭村等村庄有不少蒙古族人口,其先祖应是当年的蒙八旗人;南百泉村原先建有绿营兵营,回族人口占70%[43]。当地也有一些满族大姓,他们大多都是守陵官员的家族。

由于守陵村庄与陵寝的历史联系,守陵人后代是遗产地更为重要的、联系更为紧密的核心社区,对陵区具有更深厚的感情与认同感。据2014年调研与访谈,他们试图将家族历史与地方记忆传递给后人,编写着自己的家谱、村志,也极力争取修缮已被破坏的家族墓地。曾经具有国家意义的陵寝制度,现在更多留存于守陵人后代的社区层级价值之中。

表一// 清西陵守陵机构衙署与营房所在地[42]

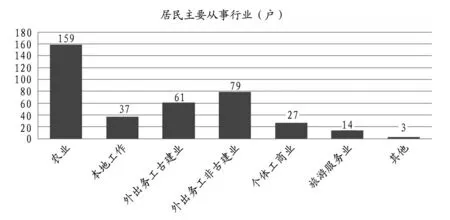

对于陵区其他居民来说,清西陵的价值首先在于这里是他们的生活环境,其次是祖辈留下来的宝贵财富,最后才是珍贵的建筑遗产与旅游开发资源(图四)。当地层级价值显然不同于作为国家象征的OUV。

四、基于价值评估的清西陵保护与发展现状分析

(一)清西陵OUV声明对遗产保护的影响

价值评估决定遗产构成。陵寝制度是清西陵重要的价值要素,其物质承载者不限于陵寝建筑,更包括由陵寝机构及护陵兵营演变而来的守陵村庄。然而由于申报前期研究不足,当时的申报工作组未能认识到守陵村庄的价值承载作用,没有将其列入遗产构成,造成遗产构成的不完整。直到2016年修编《清西陵世界遗产地保护管理规划》,营房遗址才被纳入遗产构成之中。

遗产保护工作的开展对象即遗产构成要素。此前清西陵的保护工作仅限于陵寝建筑群及地下墓葬,陵寝机构衙署与营房建筑几乎未进行任何保护与修缮。调研发现,目前仅凤凰台村、忠义村、太平峪村、太和庄村、华北村、龙泉庄村、龙里华村与张各庄村等村庄留存有部分营墙与营门,保存状况普遍不佳。

遗产构成决定保护区划,保护区划规定了遗产范围与规划制定的范畴。历史上陵区的五道保护界[44]难以追溯,现有保护区划更多是基于地形地貌、行政区划与现状道路来划定。由于遗产构成的不完整,华北村、下岭村、南百泉村、小龙华与半壁店村等守陵村庄及服务村庄均处于核心保护区甚至缓冲区之外,割裂了它们与陵寝的联系,制约了保护工作的开展。

图四// 清西陵世界遗产地居民对清西陵认识的统计(数据来源:2014年对陵区内与周边26个村庄249位居民的调查问卷)

图五// 清西陵世界遗产地居民主要从事行业统计(数据来源同上)

(二)清西陵不同层级价值之间的矛盾

清西陵具有不同层级的价值,承载价值的遗产构成有所差异。这些价值的认知主体不同,且随着历史变迁而发生着变化。通过历史研究可知,陵寝制度连接了国家、当地与社区层级的价值,它既是中华传统礼制的表达,又是当地建设发展的起因,也构成了守陵人后代的家族记忆。

不同层级价值认知的导向性有很大的差异,其物质承载的遗产构成也有所不同。国家层级所认可的陵寝制度明确指向以陵寝建筑为主的建筑遗产,从陵区规划与建筑设计角度阐释皇家陵寝的美学意义与历史价值;当地层级对陵寝制度认知相对淡薄,更关注基于陵区而创造出的优越居住环境;社区层级的认知拓展了陵寝制度的维度,涉及守陵村庄及其建筑,有助于完善学界对守陵机构的历史研究,也将历史与当代需求相联系。各层级价值的差别直接导致了遗产构成认定及其他保护工作的矛盾与问题,在地方发展中表现得更为突出,尚待协调与整合。

(三)清西陵的多层级价值与地方发展

作为世界遗产,清西陵陵区的基础设施建设、产业发展与环境维护得益于遗产保护政策。除传统农耕产业外,居民收入的其他主要来源均与遗产价值及保护工作有着特殊的联系。陵区居民外出务工人员中很多从事仿古建筑设计、建造业,这是因为清西陵自1961年被列入全国重点文物保护单位后开展了大规模的建筑修缮工程,在当地培养了不少古建修缮人才,尤以五道河村为盛。绿化林木产业在龙泉庄、小龙华、梁格庄与张各庄等较为兴盛,这是由于陵区古松是遗产构成要素,为此开展了长期的环境保护工作,营造出优越的植被生长环境。遗产旅游开发使一些村庄得以发展旅游服务业,如位于向游人开放的陵寝附近的凤凰台村与忠义村,很多居民经营餐馆、农家乐住宿与售卖旅游纪念品等(图五)。

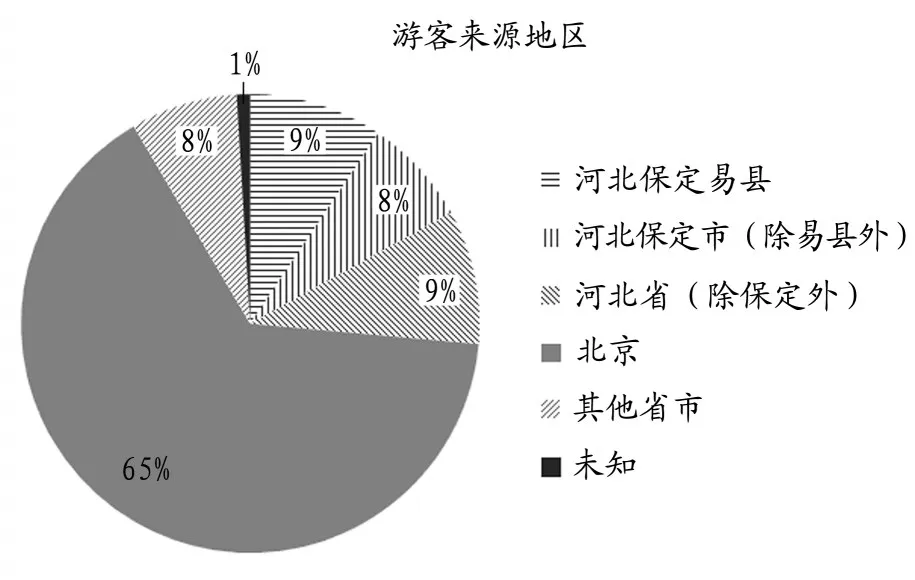

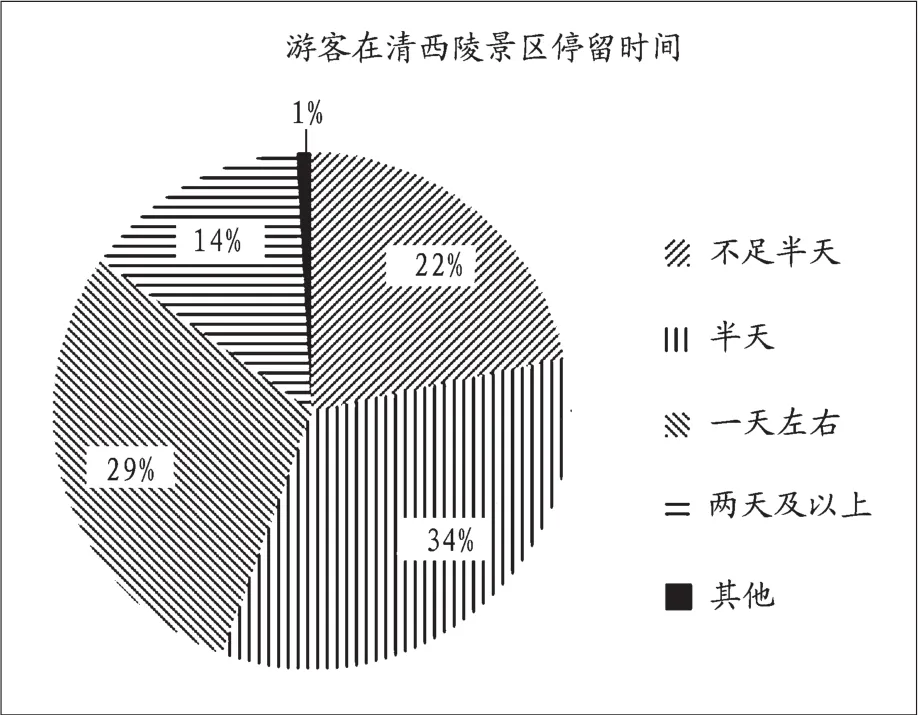

遗产价值认定的不完整对遗产地发展产生消极影响。由于清西陵OUV未能整合当地与社区层级的价值认知,一方面,仅从现有遗产构成的保护需求出发,提出建设限制,影响了当地工矿产业的发展[45],且未能开发其他替代产业;另一方面,由于对当地与社区层级价值阐释不足,展示内容单一,一定程度上导致游客数量少、停留时间短。根据门票统计,2014年仅219 712人次,游客来源仅限于附近省市(图六),停留时间以半天至一天为主(图七),旅游服务业能够解决的就业问题与所获得的经济利益都非常有限。旅游开发仅对具有地理区位优势的两三个村庄有利,其他村庄几乎没有游客到访,发展很不平衡。当地居民普遍认为,清西陵给他们带来的生活限制远多于发展机会。

图六// 清西陵世界遗产游客来源地区统计(数据来源:2014年对清西陵景区106位游客的调查问卷)

图七// 清西陵世界遗产游客停留时间统计(数据来源同上)

(四)清西陵价值整合的意义

在基于价值评估的遗产保护方式中,遗产价值决定了遗产构成、保护措施及保护区划,这些保护工作的规定与限制也相应地影响了地方发展。世界遗产不仅仅具有全人类所珍视的普遍价值,也不仅仅是缔约国的国家象征,它同时也是当地的重要文化资源,遗产价值可以并且应当推动地方发展。

笔者通过清西陵的历史梳理与现状调研,得出以下认识:陵寝制度在不同层级的价值认知中均有一定的意义,能够沟通不同历史时期、各层级价值的认知主体。陵寝制度的价值不仅在于体现了我国传统社会的礼制思想,表达为陵区规划建设的设计理念;也是当地人重要的文化与环境资源,以及守陵人后代珍贵的家族记忆,创造出独特的地方精神。

基于陵寝价值及其物质承载者的分析,我们可以整合不同层级的价值矛盾,拓展陵寝制度的文化内涵,完善遗产构成认定,开展相应的保护工作与展陈设计。笔者认为,应当将陵寝制度的价值更明确地阐述于OUV声明中,并且贯彻于不同层级的价值阐释之中;守陵村庄是陵寝制度的重要物质承载者,应将其纳入遗产构成,开展相应的遗产保护工作;扩展陵寝制度的历史研究,关注守陵村庄与守陵人的发展与演变;丰富遗产的价值呈现方式,将守陵村庄与守陵人后代的生活习俗展现为陵区历史的延续,提升遗产旅游开发的品质。这些保护工作可以在一定程度上解决地方发展问题,推动当地遗产旅游及相关产业的发展,协调保护与发展之间的矛盾。

五、结语:以价值整合研究推动遗产保护

价值整合研究必须基于遗产的整体历史研究,也要统筹不同遗产社区的价值认知与发展需求。如若缺乏深入的历史分析,可能导致对价值生产历史与文化内涵阐释有所偏颇,错误判断当前状况的历史成因及其演变发展趋势。实地调研工作也必不可少,否则将难以理解不同层级社区与利益相关者对价值的认知,难以协调保护与发展的关系。历史研究与实地调研相结合的跨学科研究方法是我们整合遗产价值的有效途径。这种价值研究方法论不局限于某种类型或层级的价值,而是要通过文献梳理与访谈、问卷调查等手段,从时间和人这两个维度来解读遗产长时段内、不同遗产社区所认知的价值的生产过程,了解不同层级利益相关者的现实需求,推动当地的可持续发展。

以清西陵为例,基于历史研究可知,陵寝制度确立了陵寝规划设计原则,也成为陵寝管理的制度性保障,陵寝机构在时代转变之中留存为守陵村庄。通过调研发现,封建王朝的陵寝制度虽然已不复延续,但守陵人后代具有双重身份,恰好能够弥补价值阐述与展示的缺环。家族历史赋予了他们独特的身份认同,村庄历史与当地民俗可以作为清西陵建造、管理历史与礼制文化内涵的生动解说。同时,作为遗产地居民,守陵人后代生活于此,在地方发展中扮演着重要的角色,应当鼓励他们积极参与到遗产管理之中,重建他们与遗产的联系。这种联系不同于历史上的陵寝守护,而是基于对遗产价值的阐释,使其表达多层级的价值认知,并赋予遗产地以新的活力。这种跨学科的价值研究方法的应用也可以为其他文化遗产的研究提供启示。

[1]Rodney Harrison.Heritage:Critical approaches.Routledge,2013:14-15.

[2]Jukka Jokilehto.The World Heritage List What is OUV?Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World Heritage Properties.ICOMOS,2008:7.

[3]参见《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉操作指南》(2016年中文版),以下简称《世界遗产操作指南》。

[4]同[1],2013:110-112.

[5]Laurajane Smith.Uses of Heritage.Routledge,2006:99.

[6]Denis Byrne.Western hegemony in archaeological heritage management.History and Anthropology,1991(2).

[7]Susan M.Pearce:The Making of Cultural Heritage.Erica Avrami,Randall Mason&Marta de la Torre.Values and Heritage Conservation.The Getty Conservation Institute,2000:59-64.

[8]Laurajane Smith,Anna Morgan&Anita van der Meer.Community-driven Research in Cultural Heritage Management:the Waanyi Women’s History Project.International Journal of Heritage Studies,2003(4).

[9]晁舸:《文化遗产普遍价值思想历程研究》,西北大学博士学位论文,2015年,第57—84页。

[10]Sophia Labadi.Representations of the nation and cultural diversity in discourses on World Heritage.Journal of Social Archaeology,2007(2).

[11]赵晓梅:《活态遗产理论与保护方法评析》,《中国文化遗产》2016年第3期。

[12]Haimin Yan.World Heritage as discourse:Knowledge,discipline and dissonance in Fujian Tulou sites.International Journal of Heritage Studies,2015(1).

[13]同[1],2013:95.

[14]燕海鸣:《“世界遗产”的政治化与概念反思》,《中国文物报》2013年5月31日第6版。

[15]Gamini Wijesuriya.The past is in the present:Perspectives in caring for Buddhist Heritage sites in Sri Lanka.ICCROM 2003 forum on living religious heritage:Conserving the sacred,2005:31-43.

[16]Zhao Xiaomei.The Leshan Giant Buddha Scenic Area:Contestation among the stakeholders.The Newsletter of International Institute of Asian Studies,2016(3).

[17]Zhao Xiaomei.Tourism as an Industry in Heritage Site:A Case Study on World Heritage Site of Fujian Tulou.Journal of Civil Engineering and Architecture,2014(4).

[18]Randall Mason.Assessing Values in Conservation Planning:Methodological Issues and Choices,Marta de la Torre eds.Assessing the Values of Cultural Heritage.The Getty Conservation Institute,2002:5-30.

[19]同[11]。

[20]同[5],2006:44.

[21]陆地:《真非真、假非假:建筑遗产真实性的内在逻辑及其表现》,《中国文化遗产》2015年第3期。

[22]陈同滨、傅晶、刘剑:《世界遗产杭州西湖文化景观突出普遍价值研究》,《风景园林》2012年第2期。

[23]《鼓浪屿突出普遍价值综述》,《中国文物报》2017年7月11日第3版。

[24]Setha M.Low.Anthropological-Ethnographic Methods for the Assessment of Cultural Values in Heritage Conservation,Marta de la Torre eds.Assessing the Values of Cultural Heritage.The Getty Conservation Institute,2002:31-50.

[25]Britt Baillie.Living Heritage Approach Handbook.ICCROM,2009.

[26]杜凡丁、赵晓梅:《文化遗产保护中的“人”:增冲鼓楼文物保护规划中的一些尝试》,《中国文化遗产》2011年第2期。

[27]同[11]。

[28]笔者参与了2014—2016年由国家文物局委托北京国文琰文化遗产保护中心有限公司所做的《清西陵世界遗产保护管理规划》修编工作并负责规划中的利益相关者研究。

[29]世界遗产官网申遗文本与咨询机构评估文件,[EB/OL]http://whc.unesco.org/en/list/1004.

[30]〔美〕罗伯特·芮德菲尔德著、王莹译:《农民社会与文化:人类学对文明的一种诠释》,中国社会科学出版社2013年。

[31]同[29]。

[32]宋大川、夏连保:《清代园寝制度研究》,文物出版社2007年;杨宽:《中国古代陵寝制度史研究》,上海古籍出版社1985年。

[33]曾晓丽、郭风平、赵常兴:《西汉陵邑设置刍议》,《西北农林科技大学学报(社会科学版)》2005年第3期。

[34]孙伟祥:《辽朝皇帝陵寝与奉陵邑布局问题钩沉》,姜锡东主编《宋史研究论丛(第15辑)》,河北大学出版社2014年,第655—671页。

[35]同[34]。

[36]徐广源:《清西陵史话》,《齐鲁书社》2010年,第353—354页。

[37]那凤英:《清西陵探源》,河北科学技术出版社2004年,第50页。

[38]同[36],第63页。

[39]那凤英:《西陵境内村庄名称产生的历史背景》,耿左车、刘金珍编《清西陵满族风情》,河北美术出版社2011年,第68—69页。

[40]陈宝蓉:《清西陵纵横》,河北人民出版社1987年,第42—43页。

[41]阎蕾:《满族守陵人后裔的现状与发展研究——以河北省易县忠义村为例》,中央民族大学硕士学位论文,2010年。

[42]崇陵完工于民国四年(1915年),未设陵寝管理机构,祭祀和管理诸事宜由其他陵寝代管。

[43]同[37],根据文献记载,绿营兵为回人、汉人。

[44]邢宏伟:《清西陵风水围墙的变迁》,清代宫史研究会编:《多维视野下的清宫史研究——第十届清宫史学术研讨会论文集》,清代宫史研究会2011年,第58—65页。

[45]当地曾在20世纪70—80年代发展工业,后来由于文物保护对环境风貌的要求而关闭工厂。当地的矿产资源较为丰富,但出于同样的原因,其开发仅限于半壁店村(矿石开采为该村主要收入)等位于保护区与缓冲区外的村庄。