区域交流影响下的文化趋同与社会发展

——东山村遗址崧泽文化墓葬的启示

穆东旭

(山东大学历史文化学院 山东济南 250100)

一、遗址概况与年代

东山村遗址位于江苏省张家港市南沙镇,北距长江2千米,坐落于香山东脊向东延伸的坡地上。遗址平面呈圆角方形,南北长约500、东西宽约600米,遗址总面积约30万平方米[1]。遗址经过1989、1990、2008、2009—2010年四次发掘,发现一批新石器时代遗存,时代从马家浜文化早期到崧泽文化晚期。最值得关注的是取得重要收获的后两次发掘[2]。发掘区分为三部分:Ⅰ区发现崧泽文化小型墓22座,均为长方形竖穴土坑墓,墓葬面积相似,长约2.2、宽约0.8米,墓向基本为西北向,随葬品多在10件以下;Ⅱ区发现崧泽早期房址5座,面积最大的有85平方米;Ⅲ区发现崧泽早中期大中型墓15座,大墓均为长方形竖穴土坑墓,长约3、宽约1.7米,随葬器物多在30件以上。崧泽文化早期大型墓葬首次在长江下游发现,墓葬分区埋葬和大型房址也说明这时已经出现较严重的社会分化。东山村遗址的发掘让不少研究者逐渐意识到,良渚文化高度发展的社会文化应该有更早的来源,而这些来源很可能就在以东山村为代表的崧泽文化早中期。

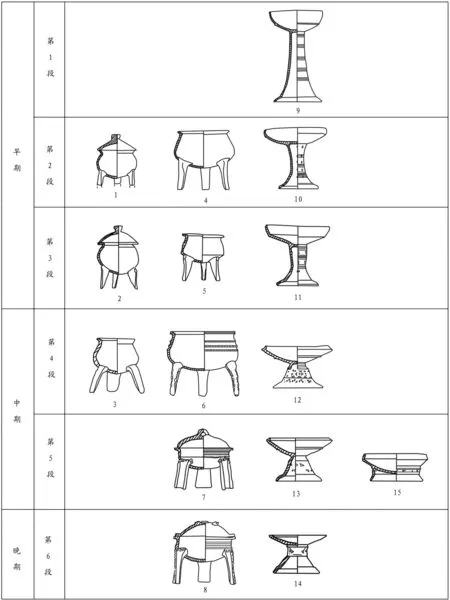

东山村遗址第三、四次发掘报告将崧泽遗存划分为三期六段[3],时代贯穿崧泽文化早晚。1、2、3段为崧泽早期,其中1段包括Ⅰ区部分小墓和Ⅱ区房址,时代相当于新岗⑤层下部分墓葬和南河浜早期1段,2、3段包括Ⅲ区⑤层下大墓和Ⅰ区小墓,相当于崧泽中层一、二期;4、5段为中期,包括Ⅲ区④层下大墓和Ⅰ区小墓,相当于南河浜晚期1段;6段为崧泽晚期,只有Ⅰ区小墓,相当于南河浜晚期2段。与新岗等遗址相比,缺少崧泽文化最末期的文化因素和典型陶器,其年代下限应早于以毘山大部分墓葬、姚家圈二期为代表的所谓过渡遗存”[4](图一、二)。

东山村一、二次发掘将崧泽遗存分为A、B两组,相当于崧泽文化早、中期[5]。A组陶器有长颈折腹壶、束腰饰有弦纹和三角形镂孔把豆、小口鼓腹圜底罐等,相当于三、四次发掘的早期3段。B组遗存少,有卷沿弧腹豆、直口花瓣足杯等,据简报介绍为崧泽文化中期,被归入马家浜文化的第五期遗存,其时代应为崧泽文化早期,有小口折肩折腹壶、三足鬶、饰有鸡冠耳的鼓腹罐等,应相当于报告中早期1、2段。

二、陶器提示的文化交流、趋同与地方类型

1.从东山村陶器看太湖地区与周边地区的文化互动

图一// 东山村遗址崧泽文化陶器分期(一)

图二// 东山村遗址崧泽文化陶器分期(二)

东山村遗址从马家浜文化延续至崧泽文化,前两次发掘的简报认为东山村马家浜文化晚期遗存具有从马家浜文化向崧泽文化过渡的性质[6],中间不存在缺环,说明东山村遗址崧泽文化应直接来源于本地的马家浜文化。东山村遗址早期1、2段出土的鼎、折肩折腹壶、敛口喇叭形圈足豆、盆、鸡冠耳小口鼓腹罐等在东山村或周边遗址的马家浜文化遗存中都可以找到来源。田名利先生在谈到马家浜晚期文化分区时认为,受到太湖东西两区文化交流的影响,在太湖北部出现“祁头山——彭祖墩”类型马家浜晚期文化[7]。江苏无锡彭祖墩遗址的带把罐、豆以及一些釜、鼎的口沿均与东山村马家浜文化遗存出土陶器相似。

崧泽文化早期在发展过程中也演变出具有自身特色的文化内涵,如束腰形饰有镂孔把的豆、长颈壶、退化腰沿的釜、扁铲形垂腹鼎,器物多作折肩折腹形态,早期偏晚阶段还有三足壶。中期逐渐出现觚形杯,凿形足鼎、三段式把的豆等。从早到晚,太湖北部沿江地区鱼鳍形鼎足并不多见。

任何考古学文化都是开放的,崧泽文化同时也影响着周边地区:北面可以到宁镇地区、江淮东部和苏北鲁南地区,西面可以至皖西南,西北可以到达安徽淮河南岸地区。

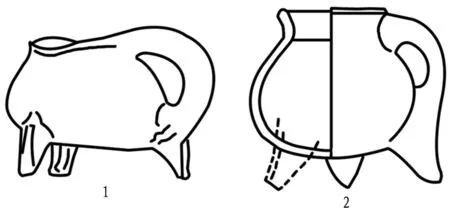

北阴阳营文化是以南京北阴阳营遗址命名,报告将北阴阳营新石器时代遗址中的二、三期命名为北阴阳营文化,时代相当于马家浜文化晚期到崧泽文化晚期。其陶器组合以鼎、豆、钵和罐等为主,器物上流行鋬、流、耳等附饰。器物以素面为主,纹饰主要有弦纹、镂孔和几何图案等。石器主要有斧、钺、锛、刀等。玉器有璜、环和片饰等。在北阴阳营遗址中,虽然主体因素有别于太湖地区,但也存在大量崧泽文化因素,发掘报告认为:“有部分陶器,如卷缘或折缘罐形鼎,折缘折腹饰瓦楞纹的盆形鼎、折缘豆、勾缘豆、勾缘折腹豆等,大体与青浦崧泽中层(偏早)的同类器相似。”[8]而东山村M92:4(图三︰1),鼎足、侧把弯折,M92︰13(图三︰2)簋与M90:61[9](图三︰3)扁三角形足鼎及器盖,则是受北阴阳营文化影响的证据。宁镇地区地理环境相对封闭,当地文化受到外来文化冲击毕竟有限,太湖地区文化因素在崧泽时期始终未能占据主导。

江淮东部地区相当于崧泽文化早中期的是龙虬庄文化晚期,龙虬庄文化以江苏高邮龙虬庄遗址[10]命名,报告将龙虬庄遗址新石器阶段分为三期,时间为距今7000—5000年。龙虬庄文化以圜底双耳罐形釜、罐形鼎、三足盘、彩陶钵、豆、猪形壶为主要陶器,骨器较多。外来的崧泽文化因素主要体现在第二、三期的瓦楞纹壶、曲腹罐、花瓣足杯、折腹鼎及鸡冠耳的装饰等方面。东山村遗址的侧把鼎(图三︰4)、罐形豆(图三︰5)、盆等是受龙虬庄文化影响的产物。江淮东部地区处于淮北和江南之间,始终受到海岱地区和太湖地区影响,三种文化交汇于此。由于在文化输出方面远逊于输入,在龙虬庄文化之后,江淮东部地区逐渐成为良渚文化的势力范围,太湖地区文化因素占据主要地位。江苏海安青墩遗址在龙虬庄第二期以后逐渐被崧泽文化所占领[11],是崧泽文化向外扩展的例证。

与宁镇、江淮东部地区相比,皖西南地区的薛家岗文化明显弱势,在与崧泽文化交流过程中处于从属地位。对比来看,崧泽文化在中期时曾极大地影响了大别山东部的薛家岗文化,且这种影响可能是单向的。

薛家岗文化以安徽潜山薛家岗遗址[12]命名,该遗址于1979—1982年经过5次发掘,发掘者将遗址分为四期,鉴于第一期出土遗物较少,报告将薛家岗遗址二、三期定为薛家岗文化。核心分布范围在安徽西南部大别山以东的长江沿岸一带,主要遗址有潜山薛家岗、天宁寨、怀宁黄龙、安庆夫子城等。其年代相当于崧泽文化中晚期。

薛家岗文化早期受崧泽文化影响最大,具有较多的崧泽文化因素。薛家岗文化早期器物组合为鼎、豆、壶、鬶,与崧泽文化相似。一些器型比如深腹罐形鼎、斜腹圜底盆形鼎、折肩折腹壶、束腰饰有长方形镂孔把的豆、长颈折腹壶等与崧泽文化十分相像,难以区分。正如有学者指出︰“在黄鳝嘴类型中我们找不到薛家岗文化最早期中豆、壶的源头,但却能够在崧泽文化和北阴阳营文化中找到。”[13]

距今6500—6000年,在上述遗址所涉及的空间范围内包括太湖地区、宁镇地区、江淮中部、安徽西南部等地,早期文化就已经显现出面貌的相似性,鼎出现并逐渐取代釜作为主要炊器。距今6000年后,地区文化交流更加频繁,文化内涵中的相似部分也不断增加,崧泽文化的强势性又加速了不同文化间趋同性的演变(图四)。距今5300年后,良渚文化不断对外扩张,这些地区也已先后成为良渚文化的分布范围,显示出了区域的文化统一过程。

韩建业先生认为在马家浜文化向崧泽文化转变的同时,在长江下游、江淮东部地区出现了北阴阳营文化、薛家岗文化、龙虬庄文化二期等与崧泽文化大同小异的遗存,这些类似遗存的形成过程就是“崧泽化”过程[14]。崧泽化即是在大体相同的环境背景下,长江下游地区的考古学文化面貌趋同的现象。这种趋同既表现在同一考古学文化内部,也表现为不同的文化之间;既有陶器组合器型上的趋同,也伴有区域文化社会的整合。这不仅是区域内部文化之间的交流,还有长江下游地区同海岱地区、长江中游地区的文化互动。

在太湖地区内部,统一化的进程出现在马家浜文化晚期。马家浜文化早期,太湖东部与太湖西部文化面貌差异较大,由此许多人认为可以分为两种文化——以浙江桐乡罗家角遗址四层圜底釜为代表的太湖东部马家浜文化与江苏宜兴骆驼墩三期五段平底釜为代表的太湖西部骆驼墩文化[15]。这两种不同类型的遗存围绕太湖呈半月形分布,在太湖北部的分界大约在无锡祁头山至彭祖墩一线。这种对立格局直到马家浜文化晚期才得以消解。在祁头山遗址[16]中,七层以前均为平底釜,第六层下墓葬中出有圜底釜,据发掘报告第七层为马家浜文化晚期早段,所以圜底釜在祁头山遗址中出现时间应不早于马家浜文化晚期早段。彭祖墩报告中这样描述︰“彭祖墩遗址早晚期釜的变化中有平底釜减少而圆底釜增加的现象。”[17]而在东山村遗址中,据第一、二次发掘简报,前四期均为圜底釜,直到第五期才出现平底釜。因此可以看出,在马家浜文化晚期太湖东西格局发生了很大变化,两者之间的分界线已经被冲破,相互渗透,逐渐走向一体化。

2.从陶鬶看崧泽文化的地方类型

东山村遗址陶器群中体现了较多的外来因素,这与其地理位置偏北有一定的相关性,在区域交流中处于优先受到影响的地位,在区域文化趋同的进程中必定表现出区别于文化核心区的文化面貌。陶鬶在太湖周边区域内均有发现,具有一定的文化标志性,从马家浜以来的垂囊盉到良渚文化的袋足鬶等器型来看,太湖本地陶鬶形制多样,存在时间也较长,下文便以陶鬶为线索简要讨论崧泽文化的地方类型。

在不同报告中,鬶与盉的定名与形制区分比较混乱,本文参照海岱地区陶鬶和后代青铜盉的造型,认为三足管嘴器可称之为盉,流状嘴形器物称为鬶。崧泽文化的陶鬶有三足鬶与平底鬶之分。所谓平底鬶,也可称之为带把壶,在马家浜时期也有平底鬶的存在。带把鼎与鬶还是有所区别的,带把鼎应该是一种炊器,而鬶则表现得口部较小且有流状嘴,毘山遗址出土的鬶为鼎状鬶,因嘴部有流,实为水器,所以定为鬶。

东山村遗址同其他崧泽文化遗址一样,出土陶器基本组合为鼎、豆、壶和罐。同时应该注意到的是,陶鬶见于东山村遗址每座大墓中,每墓不少于一件。结合第一、二次发掘情况可知,东山村遗址崧泽文化早期出土陶鬶分为平底鬶和三足鬶,三足鬶基本形制为喇叭口,长凿形把手,中期鬶颈变短,腹变深,把手由凿形直把变为把端蜷曲或环状把手。

图五//东山村类型陶鬶

东山村向西的江苏江阴南楼遗址[18]属于崧泽文化早中期,陶鬶(M18︰17)侈口高束颈,在一扁足之上有一半环形把手(图五︰5),与东山村中期鬶相似。再向西的江苏常州圩墩遗址[19]属于崧泽文化中晚期,陶鬶(M122︰19)高束颈,扁弧腹,一足之上附有一圆形把手(图五︰9),明显是东山村陶鬶风格。再向西的常州潘家塘遗址[20]只是在1977年进行过一次小规模的试掘,出土的红陶鬶(图五︰10)与上述圩墩器物相似,根据同出的花瓣足壶和饰瓦楞纹豆可以推测其年代应为崧泽文化晚期。潘家塘附近的常州新岗遗址[21]出土鬶的类型较多,既有束颈扁腹鬶也有直口垂腹鬶(图五︰7、12)。

从上述各遗址出土的陶鬶来看,在太湖北部从东向西,单就陶鬶来看,应该都属于一种类型——东山村类型。

位于东山村以南、太湖东部的绰墩遗址也出土带把实足鬶。绰墩M7︰11(图五︰11),侈口长颈,扁垂腹浅圜底,下附三实足,一足之上有一上翘把手。根据M7共出器物,可以判断其年代为崧泽文化早期。这种鬶与新岗出土的垂腹鬶相似,只是颈部稍长。绰墩遗址还出土一种鬶(图五︰4),和东山村崧泽文化中期M91︰14(图五︰3)相同,因此绰墩的鬶也属于东山村类型。但处于东山村遗址东侧的张家港徐家湾遗址[22]不见有鬶。

东山村东面的江苏常熟钱底巷遗址[23],在属于早期的地层中出土一件平底鬶(图五︰14),上部残缺,平底,腹部有一弯曲把手,与东山村第二次发掘M4︰6(图五︰13)相似,属于东山村早期风格器物。这种鬶也见于南楼M24︰5与张家港许庄[24]M1︰2(图五︰15)。

向南的太湖东部地区的崧泽文化则明显不同于东山村遗址。在江苏苏州吴县草鞋山、郭新河、吴江龙南,上海青浦崧泽、福泉山以及更向南的浙江北部的嘉兴南河浜、双桥等地都不见有三足鬶,应该是地方差异。太湖南部地区的浙江湖州毘山遗址出土的崧泽文化晚期的陶鬶颇像鼎形,方向明先生称之为“鼎形鬶”[25],如M13︰12(图六︰1),鼎形,口沿一侧有流,一足上方有一环状把手;同属太湖南部的湖州吴兴邱城遗址[26]发现过一件陶鬶(图六︰2),与毘山器物相似。

由于太湖西部地区发掘地点较少,资料不丰富,暂不讨论。

在出土陶鬶最丰富的太湖北部,还可以根据形态和时间的不同,将上述这些陶鬶进行型式上的划分。根据三足的有无分为三足鬶和平底鬶,三足鬶又可根据颈的长短和腹部形态分为三型(图五)。

图六// 毘山、邱城遗址出土陶鬶

如果向前追溯的话,在马家浜文化晚期,太湖地区就已经出现了实足或平底的侧把鬶,到了崧泽文化时期,各地继承当地文化因素,逐渐发展出了具有地方特点的陶鬶。鉴于马家浜文化早期以圜底器和平底器为主,三足鬶可能由平底鬶发展而来。前述东山村类型陶鬶主要分布于沿江地区,在更大范围内的北阴阳营文化和薛家岗文化中也有见,西南的江西郑家坳遗址也有出土,以陶鬶为代表的文化内涵在长江下游地区形成了一个大范围的文化体系。

根据陶鬶的有无以及形态不同,可以将崧泽文化时期太湖地区划分为三大区域:太湖北部沿江地区、苏沪及杭嘉地区、浙北山地地区。

这三个地区除了陶鬶的区分外,也有各自其他的区域特征。太湖南部的浙北山地地区盆形鼎的数量较少,陶器中较多饰有多样组合的弧边三角与圆形镂孔的圈足盘与假腹杯形豆,石质生产工具较多见如刀、镰、犁等,从常州溧阳神墩遗址的崧泽文化遗存来看,太湖西部与此区域文化面貌较为接近。苏沪与杭嘉地区是崧泽文化的中心地带,典型崧泽式陶器存续时间较长。沿江地区则一直以来保持了较多的外来因素,如墓葬中大量出现的三足钵和带把鼎。

三个区域的文化差异大体代表了崧泽文化的三个地方类型,三者之间的文化联系可以通过某些文化因素略见一斑。鱼鳍形鼎足的较早出现暗示了嘉兴和余杭地区的亲密关系,由于地理位置的不同,余杭地区通过圈足盘与浙北山地地区相关联,嘉兴地区的器物群形制与苏沪地区更加相像。沿江类型在崧泽末期外来因素逐渐减少,更多地接受了来自南部的文化因素如圈足盘、花瓣足和泥饼状假圈足,表现出对文化中心区亦步亦趋的态势。

三、大型墓葬对于社会发展进程的启示

东山村大墓和与之相关的大量玉器的出现改变了以往学界对于崧泽文化低水平与平等社会的认识,这同样表明自马家浜以来的社会发展进程发生了改变。陶器体现的区域文化交流或许暗示了这种改变发生的社会背景和刺激动因。

自马家浜文化以来,太湖地区便一直向南北方向进行文化渗透,虽有长江与钱塘江为碍,但是远古先民早已掌握渡江技术,在浙江萧山跨湖桥遗址[27]就有独木舟的发现,浙江余姚河姆渡遗址[28]也有船桨的出土,所以崧泽文化以舟楫为工具向南北拓展便具备了可行性。长江历来是文化交流的重要通道,而处于太湖北部长江南岸的东山村遗址有其地理位置的天然优势,这种优势往往会带来文化交流与获得外来物品的优先性,在沿江地区出现随葬大量玉器的高等级墓葬也在情理之中。玉器在太湖地区社会发展进程中充当了十分重要的角色,这应该同样是理解东山村遗址社会分化程度较深的关键,同时文化的广域交流带来的技术和观念的冲击就显得格外重要。

东山村遗址表现出了与玉器资源加工处理甚至垄断有关的现象。Ⅲ区大墓和Ⅰ区小墓分区埋葬,形成两片墓地,如果说整个聚落是一个氏族组织的话,那么Ⅲ区和Ⅰ区墓葬就可能代表两个不同的家族。Ⅲ区大墓面积基本在5平方米左右,随葬品普遍在30件以上,随葬玉器大多在10件以上。其中M90是墓葬面积最大者,随葬品数量最多,达到65件,玉器也是最多为19件。根据出土的石锥、砺石以及石英砂推测M90墓主直接参与到制玉生产中,制玉工匠或是其众多身份之一。而Ⅲ区墓葬所代表的很可能就是一个控制了玉石资源而兴起的家族。Ⅲ区大墓随葬大量玉器,与Ⅰ区墓葬形成了鲜明对比,聚落的社会分化程度之大在整个崧泽时期也是罕见的。

在公元前第4千纪前期,长江中下游存在两个玉石制作区:大溪文化系统和北阴阳营—薛家岗系统(包含凌家滩文化)。在宁镇地区的营盘山、北阴阳营和薛家岗墓地中,玉器消费比例为40%、19%和26%[29],东山村9座大墓(M102不计入)共出土玉器99件,在随葬品中占近26%,这样高的比例几乎超过了宁镇地区的玉器生产地点,同时我们应该注意到这样的背景,即在太湖北部并没有玉料产地,玉料应当是一种珍贵资源。所以Ⅲ区大型墓葬所代表的家族很可能是一个控制了玉器生产或玉器流通的群体,随着日后发掘面积的扩大,有可能还会发现玉器加工场。

太湖北线沿江通道应该是东山村玉器资源的重要来源,东山村大墓中出土的长条形石锛、片形璜明显带有凌家滩文化的影子,提示我们安徽凌家滩遗址是考察东山村玉器来源的重要线索。虽然对太湖地区玉器制作技术传承与传播的关系还有讨论的空间[30],但外来因素的影响是不可忽视的,这与以陶器为代表的文化影响是同步进行的,而这种影响的进程及路线已有学者进行了考察[31]。

同时,资源与技术同社会分化的关系也值得思考。东山村墓葬分区埋葬的现象或许暗示了对稀缺资源和技术的控制是社会分化的重要途径,这又可以与后来的良渚文化相联系。但与良渚文化不同的是,这种对玉器资源的控制还只是局限于一个聚落中的一个社会单位内部,社会分化与社会矛盾没有到达良渚文化的广度和深度。

四、结语

太湖地区从马家浜文化时期就显示出其地域文化的强势性,与邻近地区的接触中,不断影响这些早期文化的进程,特别到了崧泽文化时期,整个东部沿海地区都表现出了文化的统一性趋势,形成了鼎、豆、壶为主的陶器群与玉器的兴盛,这种趋势可以称之为崧泽化过程。到良渚文化时期,整个江淮东部与宁镇地区也被完全纳入了太湖文化中。这种文化的扩散是在古环境改善、陆地面积增多、太湖地区古人类的迁徙的背景下进行的。

除了文化外部的统一外,太湖地区古文化内部也不断进行着调整使内部也处于统一化进程中,这种调整大面积出现在马家浜文化晚期。不管文化内部面貌再怎样的趋同,差异都是存在的,崧泽文化的陶鬶便说明了这一问题。

社会稀缺资源和技术的掌控影响着聚落社会分化的程度。在崧泽文化早中期,东山村遗址代表了崧泽文化核心聚落的发展水平,与其社会发展程度相似的其他遗址几乎不见,这也预示了日后对玉器资源和琢玉工艺的控制在太湖地区的重要性。

东山村遗址的周围分布着许庄、徐家湾等遗址。若仅考察太湖北部地区,可以看出周边早期聚落发现较少,仅有钱底巷、许庄以及常州地区的潘家塘、圩墩、新岗等遗址,这些遗址面积除圩墩20万平方米外均较小,多在4万平方米左右。到中晚期遗址数量增多,除早期遗址延续至中晚期外还有张家港地区的徐家湾、妙桥、西蔡墩[32],江阴南楼,常州地区的乌墩[33]、寺墩[34]等,已知的徐家湾4.5万平方米,寺墩6万平方米,新岗遗址现存面积3.25万平方米,乌墩现存面积仅1800平方米。由此可见,太湖北部沿江地区在崧泽文化早中期,聚落结构已显现出分级结构,最大的是东山村遗址,其次是圩墩,其他大部分聚落则面积较小。如果单纯以面积来衡量聚落等级,东山村遗址不仅在张家港地区甚至在沿江地区已然成为一个核心聚落。

崧泽文化早中期,像浙江嘉兴南河浜、上海崧泽等大多数聚落还处于社会初步分化中,早期家族或家庭之间分化并不严重,差别主要体现在群体内部成员之间,不平等现象只是局限在群体内部[35],或者群体内部的不平等是横向的差异,社会分化不明显[36]。这些聚落显示了与以东山村为代表的大型聚落不同的分化程度。这种现象与中原地区在庙底沟文化中晚期所表现出的社会分化差异相似:以河南西坡聚落为代表的大型聚落形成了不同的社会等级,表现出了更加深刻的社会分化,而一般聚落则继续保持了分化水平较低的血缘组织[37]。太湖地区与中原地区的相似情形表明,在公元前3500年左右的中国新石器时代中期是由早期的相对平等社会向分层社会转变的社会转折时期。中原地区灵宝西坡大型墓葬、凌家滩墓葬以及红山文化中晚期出现的坛庙冢,都暗示着这个时期的社会已经脱离了原始的平等社会,社会内部个人之间、家庭之间、家族之间在财富与权力上都发生了不同程度的分化,聚落之间也产生了分层分级现象。

栾丰实先生指出:“文明社会的启动和迅速发展,在新石器文化发展谱系和序列比较清楚文化发展水平较高的几个文化区可以说大体是同步的。这一情况和认识的意义在于,它表明文明社会的产生不是孤立的和偶然的,而是在相互交流和竞争的氛围中孕育、诞生和成长起来的。”[38]太湖地区在崧泽文化时期,与周边地区交流十分频繁,大型聚落的产生与社会分化也不会是偶然现象,放眼公元前第四千纪早中期,这是个文明孕育的时代,是由简单社会走向复杂社会的重要转折期。

[1]a.张照根、姚瑶:《张家港东山村遗址发掘的主要收获》,《东南文化》1999年第2期;b.苏州博物馆、张家港市文物管理委员会:《张家港市东山村遗址发掘简报》,《文物》2000年第10期。

[2]a.南京博物院、张家港市文广局、张家港博物馆:《江苏张家港市东山村新石器时代遗址》,《考古》2010年第8期;b.南京博物院、张家港市文物管理委员会、张家港博物馆:《张家港东山村新石器时代遗址发掘报告》,《考古学报》2015年第1期;c.南京博物院、张家港市文管办、张家港博物馆:《东山村——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社2016年。

[3]同[2]b。

[4]宋建:《关于崧泽文化至良渚文化过渡阶段的几个问题》,《考古》2000年第11期。

[5]同[1]b。

[6]同[1]b。

[7]田名利:《略论环太湖西部马家浜文化的变迁——兼谈马家浜文化的分期、分区和类型》,《东南文化》2010年第6期。

[8]南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周时期遗址发掘报告》,文物出版社1993年。

[9]南京博物院、张家港市文管办、张家港博物馆:《江苏张家港市东山村遗址崧泽文化墓葬M90发掘简报》,《考古》2015年第3期。

[10]龙虬庄遗址考古队:《龙虬庄——江淮东部地区新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社1999年。

[11]燕生东:《海安青墩遗址再分析——江淮东部地区考古学文化研究之一》,《东南文化》2004年第4期。

[12]安徽省文物考古研究所:《潜山薛家岗》,文物出版社2005年。

[13]朔知:《皖西南新石器时代文化的变迁》,《南方文物》2006年第2期。

[14]韩建业:《庙底沟时代与“早期中国”》,《考古》2012年第3期。

[15]a.林留根等:《骆驼墩文化遗存与太湖西部史前文化(上)》,《东南文化》2011年第6期;b.赵宾福、郭梦雨:《骆驼墩文化简析》,《东南文化》2017年第3期。

[16]南京博物院、无锡市博物馆、江阴博物馆:《祁头山》,文物出版社2007年。

[17]南京博物院、无锡市博物馆、锡山区文物管理委员会:《江苏无锡锡山彭祖墩遗址发掘报告》,《考古学报》2006年第4期。

[18]江苏江阴南楼遗址联合考古队:《江苏江阴南楼新石器时代遗址发掘简报》,《文物》2007年第7期。

[19]常州市博物馆:《1985年江苏常州圩墩遗址的发掘》,《考古学报》2001年第1期。

[20]武进县文化馆、常州市博物馆:《江苏武进潘家塘新石器时代遗址调查与试掘》,《考古》1979年第5期。

[21]常州博物馆:《常州新岗——新石器时代文化遗址发掘报告》,文物出版社2012年。

[22]苏州博物馆、张家港市文物管理委员会:《江苏张家港徐家湾新石器时代遗址》,《考古学报》1995年第3期。

[23]南京大学历史系考古学专业、常熟博物馆:《江苏常熟钱底巷遗址发掘报告》,《考古学报》1996年第4期。

[24]苏州博物馆、张家港市文管会:《江苏张家港许庄新石器时代遗址调查与试掘》,《考古》1990年第5期。

[25]方向明:《长江下游地区新石器时代盉鬶的若干问题》,《嘉兴学院学报》2010年第5期。

[26]浙江省文物管理委员会:《浙江省湖州市邱城遗址第三、四次的发掘报告》,浙江省文物考古研究所编《浙江省文物考古研究所学刊》第七辑,2005年。

[27]浙江省文物考古研究所、萧山博物馆:《跨湖桥》,文物出版社2004年,第42页。

[28]浙江省文物考古研究所:《河姆渡》,文物出版社2003年,第139页。

[29]张弛:《大溪、北阴阳营和薛家岗的石、玉器工业》,北京大学考古学系编《考古学研究(四)》,科学出版社2000年,第55—76页。

[30]方向明:《崧泽文化玉器及其相关问题的研究》,《东南文化》2010年第6期。

[31]同[30]。

[32]王德庆、缪自强:《江苏沙洲县新石器时代遗址调查简报》,《考古》1987年第10期。

[33]乌墩考古队:《武进乌墩遗址发掘报告》,南京博物院编《通今达古之路——宁沪高速公路(江苏段)考古发掘报告文集》,《东南文化》1994年增刊。

[34]南京博物院:《江苏武进寺墩遗址的发掘》,《考古》1981年第3期。

[35]王芬:《崧泽文化聚落形态分析》,《华夏考古》2010年第1期。

[36]郭明:《崧泽遗址墓葬分区现象初探》,《江汉考古》2007年第4期。

[37]戴向明:《中原地区早期复杂社会的形成与初步发展》,北京大学考古学系编《考古学研究(九)》,文物出版社2012年。

[38]栾丰实:《试论仰韶时代中期的社会分层》,山东大学东方考古研究中心编《东方考古》第9集,科学出版社2012年。