关于上山文化年代的讨论

陈伟驹

(中央民族大学民族学与社会学学院 北京 100081)

上山文化自发现至今,其年代问题争议不断。新近出版的上山遗址发掘报告——《浦江上山》又重点讨论了上山文化的年代,断定其年代上限超过万年,并认为所得结论是“目前资料所证明的考古学事实”[1]。但是从报告提供的论据来看,仍有不少可商榷之处。本文拟对有关上山文化的年代争论进行回顾和梳理,并重点对《浦江上山》所提出的观点进行讨论,指出可能存在的问题。

一、小黄山遗址与上山文化的年代争论

虽然小黄山遗址发现和发掘的时间比上山遗址晚[2],但更早发表了可供讨论的资料和召开专家座谈会,故上山文化的年代争论一开始更多围绕小黄山遗址展开。该遗址首次发表的发掘简讯[3]将A、B两个发掘区的史前遗存划分为四期(表一)。

第一期包括A区和B区第一阶段遗存,陶器以平底器、圈足器为主,圜底器不多,不见三足器。其中夹砂红衣敞口平底盆与上山遗址十分相似。

表一//小黄山遗址分期简表

第二期为B区第二阶段遗存,陶器除平底器和圈足器外,圜底器增加。其中新出现有敛口钵、双腹豆、折肩卵腹釜、甑等,简讯称交错拍印绳纹、镂孔放射线和红底白彩的装饰风格与跨湖桥文化完全相同。

第三期为A区第二阶段遗存,陶器种类有圜底釜、双鼻与口部齐平的平底罐、平底盆、平底盘、钵和小杯等。

第四期包括A区和B区第三阶段遗存,为良渚文化晚期遗存。

简讯称前三期遗存地层叠压关系清楚,文化内涵早晚演变清晰,系同一文化不同发展阶段,可统称为“小黄山类型文化遗存”;并根据第三期的两个碳十四测年数据(A区H1的夹炭陶校正数据为6820—6680BC,A区⑤层木炭校正数据为6020—5895BC),把一到三期的年代推定为距今10000—8000年。

在2006年,简讯发表第二年的座谈会上多位学者就小黄山遗址的年代展开了激烈地讨论,其中以张忠培和严文明先生的意见最具参考性。他们指出,二期众多陶器与跨湖桥文化相似甚至相同,年代应在距今8000年以内,而较之更晚的三期测年却在距今8800—8000年,显然矛盾[4]。此观点一语中的,实际上也道出了小黄山遗址一到三期并不是“同一文化”。这一观点提醒我们,解决小黄山遗址的年代争论首先应从解答该矛盾出发,且需要分期地看待年代问题。

表二// 上山遗址简报公布碳十四测年数据

然而,接下来的争论却撇开上述最关键的矛盾,转而围绕简讯中所命名的“小黄山类型文化遗存”(即小黄山遗址一到三期)的年代能否早于距今8000年等问题展开激烈辩论。比如,张之恒接受发掘简讯的观点,认为小黄山遗址一至三期没有明显变化,将之统一看待;并认为它们的陶器和石器与皂市下层文化和城背溪文化具有相似的特征,由此推定小黄山类型文化遗存不会早于距今8000年。他还以古环境背景作为证据,认为小黄山遗址所在的杭州湾周边地区,由于受全新世前期海侵的影响,距今9000—8000年前不适宜人类生产和生活[5]。陈淳[6]和王青[7]则针锋相对,分别从东亚考古背景、环境考古出发论证“小黄山类型文化”可以早到距今10000—8000年。陈淳还指出,不应拘泥于陶器类型学判断文化年代,应从文化生态背景出发看待人类的适应。需要指出的是,从生态环境出发固然有助于我们理解小黄山遗址人群的出现和适应,但正如前文提到的那样,小黄山遗址的年代问题并不出在陶器类型学上,而在于测年数据并没有反映陶器类型学所推断的年代。陶器类型学作为断代手段是上百年考古学实践所证实的有效方法。至于张之恒认为小黄山类型陶器与皂市下层和城背溪文化相似,其所根据的材料应主要来自该遗址与跨湖桥文化相似的二期遗存,而二期遗存并不能代表整个小黄山遗址一到三期的年代。但是,张文接受了小黄山遗址简讯的观点,把一到三期当作一个整体看待,错失了从分期上解决问题的机会。归根结底,问题的关键还是在分期上。

蒋乐平正是从分期上解决了上述问题。他指出,小黄山遗址只有一期和三期、一期和二期的层位叠压关系,二期(B区第二阶段遗存)和三期A区第二阶段遗存)没有直接的地层叠压关系;从陶器特点看,一期和三期都接近上山遗址的上山文化遗存,反倒是二期陶器和跨湖桥文化相似,因此问题出在发掘者在分期时把二三期的逻辑顺序颠倒了(表一)[8]。这样一来,变成了二期即原来的三期)的年代测年为距今8800—8000年;三期(即原来的二期)的年代则在距今8000年以后,和跨湖桥文化年代吻合。这既解答了张、严两位学者所提出的矛盾,又验证了小黄山遗址测年的准确性。蒋乐平的分期方案被新的测年数据所证实,因此为小黄山遗址发掘者之一王海明所采纳[9]。此后,基本上没有人再质疑上山文化的年代可以早于距今8000年。争论的焦点转向了上山文化的年代上限(本文指代最早年代),这一问题更多与上山遗址紧密相连。

二、上山遗址与上山文化的年代上限

紧随小黄山,上山遗址的材料也开始陆续发表。在较早发表的简讯中,发掘主持者蒋乐平把上山遗址的上山文化年代定为距今11400—8600年[10];在随后发表的简报中,又进一步讨论了上山遗址的碳十四年代数据(表二),剔除第一个离群数据(BA02236),将年代改为距今10000—8500年,并结合小黄山遗址数据,将整个上山文化年代断定在距今10000—8000年[11]。

上述材料和观点公布以后,有不少研究者提出新的质疑,认为夹炭陶由于难以清除陶土中的基质炭”或“老炭”,测年结果会偏老[12]。笔者亦发表过类似观点,并指出同一堆积单位H420,夹炭陶测年结果是8855±40BP,炭屑则仅为8180±5BP,二者竟相差近700年(表二),如果上山遗址最早的夹炭陶数据都减去相应的差值,其年代上限不会达到距今万年[13]。

表三//《浦江上山》公布的碳十四数据

针对上述质疑,发掘者在新近出版的正式报告《浦江上山》(下文统称“报告”)中作了回应。除了上述数据外(表二),报告又公布一批新的测年数据(表三)。根据这些数据,报告称“我们并不回避夹炭陶的年代有偏老的可能性,但也认为并非所有陶片测试的年龄都不可靠”[14],并认为“对比植硅体、植物残体和夹炭陶年龄,发现大部分陶片的年龄都在距今一万年到八千年之间,和前述两种物质的测年结果基本一致,说明上山遗址大部分夹炭陶的年龄是可靠的,并没有受到各种老炭的污染,可以真实地代表上山遗址的年代”[15]。

首先,报告所判定的三种物质的“测年结果基本一致”与报告所提供的资料明显不符。表二、表三中夹炭陶的测年结果范围是10680±40—7646±45BP(校正后12711—8383BP),炭屑和植硅体测年结果范围仅在8280±40—7280±40BP(校正后9255—8010BP)。夹炭陶数据明显偏老很多,这样的结果不能说是“基本一致”。其次,如果要比较不同样品的测年结果,不能笼统地把所有数据的测年范围进行比较,最好是限定在同一期段或同一堆积单位内比较,前文提到H420的情况同样显示夹炭陶测年结果偏老。因此,笔者认为报告中所说的“上山遗址大部分夹炭陶的年龄是可靠的”这一结论不能成立。

至于报告认为,都柏林大学圣三一学院(Trining College Dubin)研究人员引入贝叶斯统计方法来处理上山遗址的碳十四数据所得到的结果10800—8600BP)[16]比较可靠,实际上是一种误解。贝叶斯只是一种统计方法,它只能对已有的数据进行统计而获得更加精准的年代范围,并不能解决夹炭陶本身偏老的问题。如果要利用这批夹炭陶数据,首先需要找到一种校正它们偏老的方法。但是截至目前,尚未有公认的可靠的方法。为谨慎起见,在断定上山文化的年代时,我们不能直接使用这批偏老的、不可靠的夹炭陶数据,而应该首先依靠其他样品的数据。实际上,上山遗址恰恰有两个这样的样品,即采自第8层的植硅体数据(8280±40BP,校正后落在 9417—9134BP,95.4%,下同)和H420的炭屑数据(8180±35BP,校正后落在9260—9020BP)。这两个堆积单位在报告的分期中分别属于上山遗址(亦是上山文化)的早期早段和早期晚段,与测年数据结果吻合。因此,上山文化的年代上限很有可能就落在距今9400—9100年间,至少不会太偏离这个范围。实际上,最近已有植物考古研究团队提出过类似的看法,他们认为如果用植硅体样品的年代来表述上山文化最早的年代,大致在距今9400年左右[17]。不过,报告在讨论上山文化的年代时,没有采用这两个可靠的数据。

当然,报告的论述并不止于此,它还基于上山文化的分期和其他遗址的测年数据来卡定上山文化的年代上限。下面我们继续分析报告的论据。

表四// 上山文化中晚期遗址年代测定数据表(改自《浦江上山》表42)

说明︰报告原表42中桥头遗址的校正数据用的是BC,这里统一加上1950年改为BP。

三、桥头、湖西遗址与上山文化的年代推定

除了上山遗址和小黄山遗址外,迄今为止,上山文化已经发现或发掘了18个遗址[18]。目前材料比较丰富的有桥头、荷花山和湖西遗址。根据陶器特征和层位关系,蒋乐平把上山文化划分为早、中、晚三期,早期有上山等遗址,中期有小黄山、桥头和荷花山等遗址,晚期以湖西遗址为代表[19]。笔者基本同意这个分期。其中桥头和湖西等遗址皆有较多利用炭屑和植物遗存测定的碳十四数据(表四),对于确定上山文化中、晚期年代尤其重要,从而对于推定上山文化早期和年代上限有间接帮助。

从上述数据来看,晚期的湖西遗址年代数据基本上都晚于中期桥头遗址的数据,与陶器分期结果吻合,说明这些数据的可信度比较高。先看中期桥头遗址的年代。报告认为,桥头遗址的数据均在距今9300—8800年,“这应该是上山文化中期的年代”,“由此判断,上山文化早期的年代的下限当在距今9500年左右,上限超过万年”[20]。

笔者认为,校正年代的置信区间并不等同于文化或期段的年代上下限。桥头遗址树轮校正年代落在9300—8800BP(准确来讲应该是9240—8640BP,表四),只是说明桥头遗址的年代有95.4%的可能性落在这个区间,并不是表示桥头遗址的年代就是9240—8640BP。实际上,采用95.4%置信区间校正后的年代数据范围大大拉大,达七八百年;而从未校正的数据来看,桥头遗址的年代跨度不过上百年。因此,不能轻易就采用95.4%置信区间的校正值作为桥头遗址或上山文化中期的年代。令人疑惑的是,报告在定夺湖西遗址上山文化晚期的年代时,把湖西遗址年代推定在8600—8400BP。但是如果按照报告在确定中期年代时所用的标准,晚期的年代范围应该是8980—8370BP。可见,报告在推断中晚期的年代时,使用不一样的标准。当然,报告之所以没有将8980BP当作晚期的年代上限,而是往后推定在8600BP前后(晚了近400年),应该是避免中晚期出现大幅度的年代重叠。既然如此,在确定中期年代上限时也应考虑到同样的问题。前文提到,上山遗址上山文化早期有两个植硅体和炭屑的数据(8280±40BP、8180±35BP,这两个数据早于桥头遗址最早的测年数据8090±45BP,与分期结果吻合,再次说明可信度较高),校正后分别为9417—9134BP和9260—9020BP,即早期的年代可能落在9417—9020BP这个范围。如果按照报告推定晚期年代所使用的标准,中期的年代上限9240BP是否也应适当地往后推迟一些;即使不像晚期那样推迟三四百年(即8900BP前后),也不至于硬性地定在9300BP。

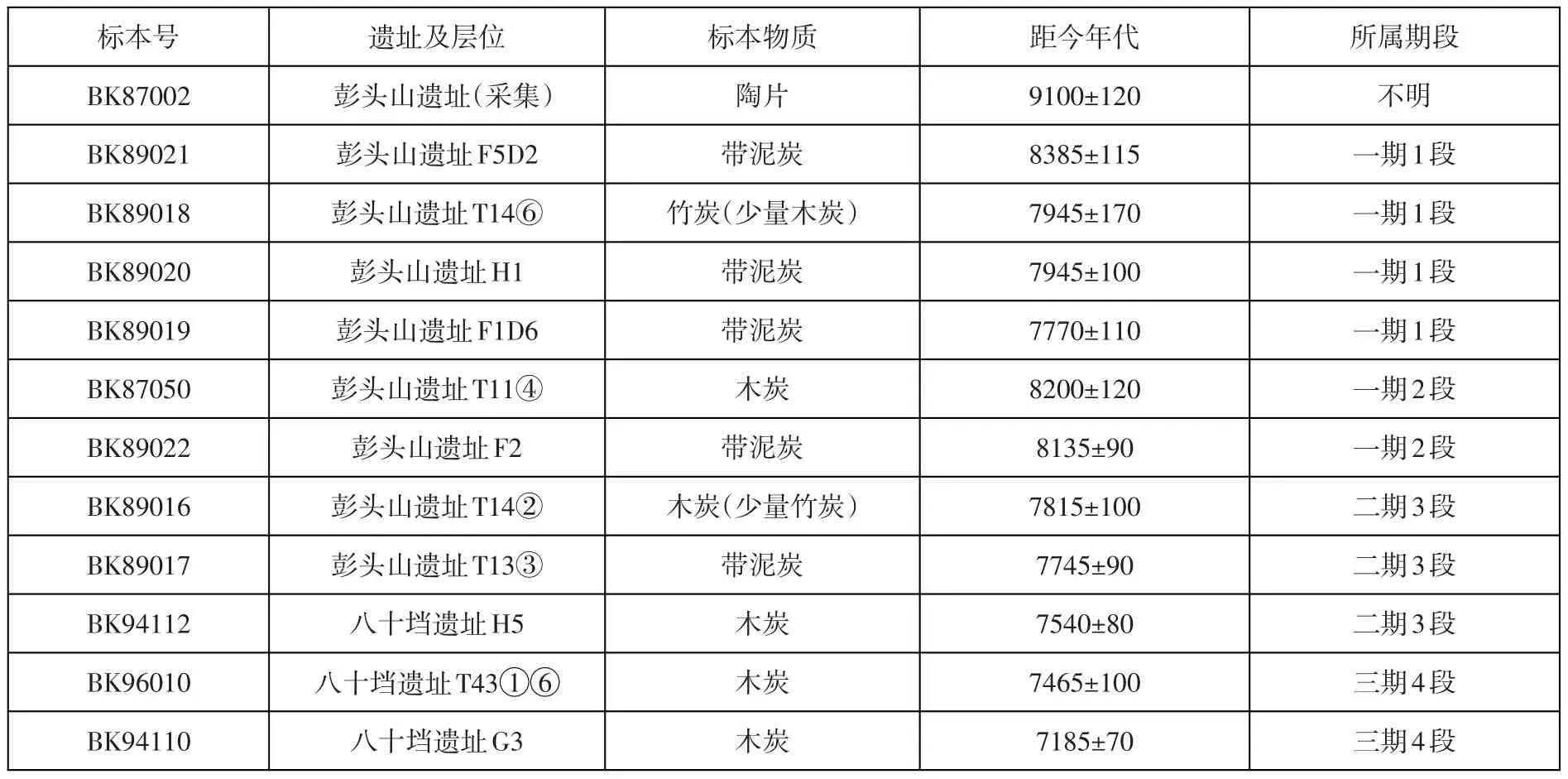

表五//彭头山文化遗址部分碳十四测年数据

除了根据分期人为地推定各期之间的时间界限外。我们也可以直接采用置信区间的形式来表述。

第一种是采用95.4%的置信区间。早期的年代范围为9417—9020BP,中期的年代范围为9240—8640BP,晚 期 的 年 代 范 围 为 8980—8370BP。早、中、晚三期的年代是有交叉的,部分原因是由于采用95.4%的置信区间的校正年代造成的,也是一种正常现象。我们在确定每一期的年代时,不能强制性地将校正范围的上下限作为每一期年代的上下限。

第二种是采用68.2%的置信区。早期的年代范围落在9401—9029BP,中期在9090—8730BP,晚期在8960—8370BP。若采用这种处理方式,三期之间的界限相对分明,早、中期的界限在9000BP前后,中、晚期在8800BP前后。

至于哪种更加合适,需要具体情况具体分析。总而言之,基于上山文化分期和其他遗址测年数据所推定的上山文化年代上限,并非像报告所说的可以超过万年,也有可能落在9400—9134BP区间;中期的年代亦不一定是9300—8800BP,也可能是9000—8800BP。

四、上山文化与彭头山文化的年代关系

为了论证上山文化年代上限超过万年,报告还将上山文化的陶器和年代与彭头山文化进行比较。

报告首先把彭头山文化的年代定在9000—800BP,以此说明彭头山文化在绝对年代上晚于上山文化;其次,报告通过比较,认为彭头山文化早期陶器和上山文化中晚期相似;由此得出结论:“无论是从年代的测定数据上,还是在文化因素的类型学分析上,上山文化在长江中下游早期新石器续生阶段处在领先的地位,也就是说,钱塘江流域在长江中下游地区的新石器文化发展中占有领先的单位(疑为“地位”——笔者注),这是目前资料所证明的考古学事实”。

首先,报告所引用的彭头山文化的年代9000—7800BP)只是发掘报告《彭头山与八十垱》(以下简称《彭头山》)[21]在分析完测年数据后,初步估计的一个年代范围,并非定论,执笔者还特意强调“只是一种推论,并不一定代表彭头山文化的真实年代”。我们先来看彭头山文化测年数据(表五),除了一个偏离值BK87002外,其余数据差距较小,部分与分期吻合。未校正之前年代最早的两个数据8383±115BP和8135±90BP,与前述上山文化早期的数据8280±40BP和8180±35BP相比,十分接近,甚至还稍早一些。《彭头山》将表五中的数据(除BK87002)校正后,年代落在9400—8200BP。这个年代上限也接近前面分析的上山文化的年代上限。因此,如果我们不把《彭头山》所确定的彭头山文化年代当作一个定论,而是直接比较两个文化的测年数据时,上山文化年代上限并不比彭头山文化早,而是基本同时。

当然,必须承认的是,彭头山文化用带泥炭、木炭等样品所测定的年代数据与分期结果稍稍矛盾,如BK89019、BK89020等一期1段的数据就比一期2段的早;同是一期1段的BK89021带泥炭数据要早于BK89019、BK89020等带泥炭数据,目前无法确定是前者偏早还是后者偏晚。此外,彭头山文化还有一批加速器测定的陶片、陶片中稻壳、腐殖酸、陶片陶土基质炭等数据(《彭头山》第616页表七三),这批数据与分期矛盾更大,被报告认为“难以令人信服,它对推断彭头山文化的年代并无太大帮助”。此亦不赘述。

总之,如果与上山文化的炭屑和植硅体等数据相比,目前彭头山文化的测年数据并不是那么精准(标准差较大),与分期吻合度也稍差一些,可能是测年样品长期埋藏于水浸泡的环境,受到了一定程度的污染。也正是由于还存在如此多的资料缺陷,上述对彭头山文化的年代分析也如《彭头山》所言,仅仅是一种推论,还不能说是真实年代。换言之,要确定彭头山文化的绝对年代,还需要相当多的工作,远不是定论的时候。

至于报告所作的陶器特征比较同样可以讨论。首先,彭头山文化与上山文化相隔约1000千米,属于不同的文化谱系,能否根据一些看似相似的特征进行断代尚有疑问。即便是可以比较,报告所举例的相似陶器严格来看也并非那么相似。比如,报告比较的陶盘,彭头山文化的为弧壁(《浦江上山》表43︰1),上山文化的几乎是斜直壁、大平底(《浦江上山》表43︰13),而且这种器形简单,分布广泛,存在于彭头山文化早晚多个时期,因此,这种程度上的相似是否一定能说明同时性是值得怀疑的。再如长颈壶,彭头山文化几乎全部都是圜底的(《浦江上山》表43︰7),上山文化则基本是平底(《浦江上山》表43︰19)[22],除了颈部都较长以外,形态差异不小,似乎亦不能毫无疑问地判定二者同时。至于报告选择的其他类型陶器,情况大抵如此。还需要指出的是,报告所选择的“彭头山文化一期或早期”的陶器中,有部分属于皂市下层文化(《浦江上山》表43︰6、7)。如果需要用陶器类型学的方法来确定同时性,最好是两个文化存在文化交流或贸易现象,二者包含有一模一样的陶器,至少是极为相似的陶器,否则我们很难有百分之百的把握来确定二者同时。显然,上山文化和彭头山文化之间尚未发现这种器物,因此,这个问题还值得继续讨论,不能说是事实”。也就是说,目前尚不能根据陶器来判断上山文化中晚期和彭头山文化早期同时。

五、结语

通过前文的分析,可以发现上山文化的年代学研究历程中存在一些问题。已有的资料并不能证明上山文化年代上限可以早到万年以上,也有可能在9400BP左右;同时,无论是测年数据和陶器类型学,都不能确信上山文化比彭头山文化更早,二者同时的可能性亦不能排除。诚然,以后也许有新的材料来证明上山文化的年代上限可以更早。但是,如前所述,彭头山文化的绝对年代亦非定论,亦存在可以提早的可能性。正因为现有资料的种种不确定性,要确定“上山文化上限超过万年”和“处于领先地位”是“目前资料所证明的考古学事实”,还需谨慎。

[1]浙江省文物考古研究所、浦江博物馆编著:《浦江上山》,文物出版社2016年,第274页。

[2]上山遗址发掘于2001年,小黄山遗址发掘于2005年。上山遗址见:a.蒋乐平、郑建明、郑云飞等:《浙江浦江县发现距今万年左右的早期新石器时代遗址》,《中国文物报》2003年11月7日第1版。小黄山遗址见:b.张恒、王海明、杨卫:《浙江嵊州小黄山遗址发现新石器时代早期遗存》,《中国文物报》2005年9月30日第1版。其中上山遗址简讯只有1000字左右,可供进一步讨论的材料很少。

[3]同[2]b。

[4]张忠培、严文明等:《专家谈:浙江嵊州小黄山遗址》,《中国文物报》2006年1月11日第4版。

[5]张之恒:《浙江嵊州小黄山遗址文化时代的研讨》,《中国文物报》2006年2月17日第7版。

[6]陈淳:《从东亚最早陶器谈跨湖桥和小黄山遗址年代》,《中国文物报》2006年3月3日第7版。

[7]王青:《从海陆变迁看浙东沿海新石器早期遗址的形成背景》,《中国文物报》2006年3月24日第7版。

[8]蒋乐平:《错综复杂的东南新石器时代早期文化——也谈浙江新发现的几处较早期新石器时代遗址》,《中国文物报》2006年4月28日第7版。

[9]王海明:《浙江早期新石器文化遗存的探索与思考》,宁波市文物考古研究所等编《宁波文物考古研究文集》,科学出版社2008年。

[10]a.蒋乐平、郑建明、郑云飞等:《浙江浦江县发现距今万年左右的早期新石器时代遗址》,《中国文物报》2003年11月7日第1版;b.蒋乐平、盛丹平:《浙江浦江上山遗址进行第三次考古发掘》,《中国文物报》2006年2月8日第1版。

[11]浙江省文物考古研究所、浦江博物馆:《浙江浦江县上山遗址发掘简报》,《考古》2007年第9期。

[12]Xinxin Zuo et al.Dating rice remains through phytolith carbon-14 study reveals domestication at the beginning of the Holocene.PNAS,2017,114(25):6486-6491.此外,吴小红在首都师范大学举办的“早期陶器会议”上亦曾表述过类似的观点。另,关于夹炭陶测年结果偏老的原理可参见,陈铁梅、R.E.M.Hedges:《彭头山等遗址陶片和我国最早水稻遗存的加速器质谱14C测年》,《文物》1994年第3期;Gilmore ZI.Direct radiocarbon dating of Spanish moss from early fiber-tempered pottery in the Southeasten U.S.Journal of Archaeological Science.2015,58:1-8.

[13]陈伟驹:《岭南地区新石器时代文化的时空框架与生计方式研究》,吉林大学博士学位论文2016年。

[14]同[1],第30页。

[15]同[1],第31—32页。

[16]Long,T.D.Taylor,A revised chronology for the archaeology of the lower Yangtzi,China,based on Bayesian statistical modeling.Journal of Archaeological Science,2015,63:115-121.

[17]Xinxin Zuo et al.Dating rice remains through phytolith carbon-14 study reveals domestication at the beginning of the Holocene.PNAS,2017,114(25):6486-6491.该文虽然提出过类似的看法,但其重点在研究水稻驯化,并未展开充分的年代学问题讨论,且未对报告的论述过程进行必要的评述。

[18]浙江省文物考古研究所:《上山文化:发现与记述》,文物出版社2016年。

[19]同[18]。

[20]同[1],第267页。

[21]湖南省文物考古研究所编著:《彭头山与八十垱》,科学出版社2006年,第613—618页。

[22]a.同[1];b.同[18]。