经颅磁刺激治疗抑郁症睡眠障碍120例

申丽娟,何益群,肖伟霞,王丹

抑郁症的主要临床特征是显著并且持久的心境低落,其发病机制尚不明确,我国目前抑郁症患病率约1.6%[1]。抑郁症临床主要表现为情绪低落、思维迟缓、躯体症状、睡眠障碍,其中睡眠障碍症状较为突出[2]。改善抑郁症患者的睡眠障碍,有助于抑郁症疾病的进一步治疗。本研究选取了我院收治的抑郁症睡眠障碍患者120例为研究对象,拟探讨经颅磁刺激治疗对抑郁症睡眠障碍患者的疗效。

选择2015年5月至2017年4月我院收治的抑郁症睡眠障碍患者120例,均符合《美国精神障碍诊断与统计手册》第4版中关于抑郁症的相关标准;并排除器质性或药物引发的继发性抑郁症;重度抑郁特别是有自杀倾向者;严重的心脑肾等疾病;药物滥用;孕妇及哺乳期妇女。将患者随机分为对照组和观察组,每组60例。对照组男22例,女38例;年龄22~60岁,平均(41.5±1.4)岁;病程5个月~3年,平均病程(1.5±0.5)年。观察组男23例,女37例;年龄21~63岁,平均(42.0±1.4)岁;病程6个月~2.5年,平均病程(1.4±0.4)年。2组患者一般资料差异无统计学意义(P>0.05)。

2组均给予一般支持治疗。对照组患者口服艾司西酞普兰片10 mg(H.Lundbeck A/S公司生产,批准文号:国药准字J20150119)治疗,1次/晨,连续用药4周;观察组在对照组基础上加用经颅磁刺激治疗仪(武汉依瑞德技术公司生产),以高频刺激患者的顶叶,频率21 Hz,20 min/次,1 次/d,治疗5 d休息2 d,连续治疗4周。

采用汉密尔顿抑郁量表(Hamilton depression scale,HAMD)在治疗前后分别对患者的抑郁程度进行评分,得分<7分为正常,7~17分为轻度抑郁,18~24分为中度抑郁,>24分为重度抑郁。睡眠质量评价:睡眠评分(采用匹兹堡睡眠量表,分值越低表示睡眠质量越好)、入睡时间、觉醒次数、睡眠时间。

采用SPSS 13.0软件处理数据。计量资料以()表示,组间比较采用独立样本均数t检验;计数资料以率表示,组间比较采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

本研究结果显示,入组时,对照组和观察组的HAMD评分分别为(17.5±3.4)分及(18.4±3.5)分,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,对照组和观察组的HAMD评分分别为(8.7±0.9)分及(5.9±0.7)分,均低于同组治疗前,且观察组低于对照组(均P<0.05)。

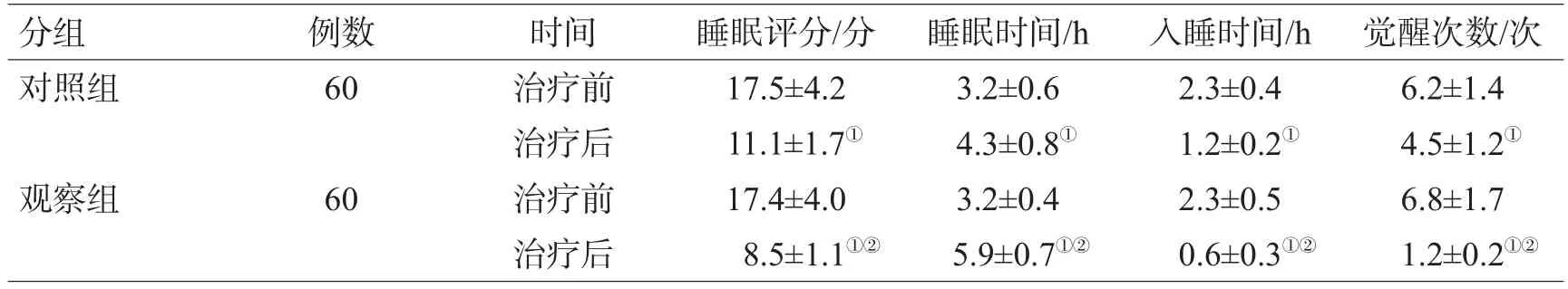

2组治疗前,睡眠质量差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,2组的睡眠评分降低、入睡时间缩短、觉醒次数减少,睡眠时间增加,均优于同组治疗前,且观察组改善程度显著优于对照组,差异有统计学意义(均P<0.05),见表1。

治疗期间2组均未出现严重不良反应。不良反应主要有头晕、恶心、乏力、嗜睡、口干等。其中对照组患者头晕2例、恶心3例、乏力3例、嗜睡3例、口干4例,不良反应发生率25.0%(15/60);观察组患者头晕2例、恶心2例、乏力2例、嗜睡4例、口干3例,不良反应发生率21.7%(13/60)。2组不良反应发生率差异无统计学意义(P>0.05)。

抑郁症睡眠障碍是由多种因素引起的大脑机能失调[3],其主要的临床表现为神经系统兴奋、脑力疲劳、睡眠障碍和植物神经功能紊乱,具体表现为入睡困难,睡眠觉醒次数增多,早醒及睡眠时间短。药物治疗主要选择苯二氮卓类镇静催眠药,通过镇静和催眠作用,改善患者的抑郁状态,缓解睡眠障碍。但由于这类药品多数具有药物依赖性,长期用药后导致患者依赖性增强[4,5],且药物存在诸多的副作用,另一方面由于患者的睡眠障碍是由抑郁症引起,镇静催眠类药物只能用作抑郁症的辅助治疗,而不能从根源上治疗抑郁症[6,7]。

临床工作中针对抑郁症睡眠障碍常采用经颅磁刺激治疗,取得了良好疗效,是非药物治疗的重要途径[8,9]。本次研究结果表明,经颅磁刺激能有效降低患者的抑郁评分,显著改善患者的睡眠质量。说明艾司西酞普兰联合经颅磁刺激能显著改善患者的抑郁症状,改善睡眠质量,对于抑郁症睡眠障碍具有较好的治疗疗效,值得推广使用[10]。

表1 2组治疗前后睡眠质量比较()

表1 2组治疗前后睡眠质量比较()

注:与同组治疗前相比①P<0.05;与观察组相比,②P<0.05

分组对照组例数60观察组60时间治疗前治疗后治疗前治疗后睡眠评分/分17.5±4.2 11.1±1.7①17.4±4.0 8.5±1.1①②睡眠时间/h 3.2±0.6 4.3±0.8①3.2±0.4 5.9±0.7①②入睡时间/h 2.3±0.4 1.2±0.2①2.3±0.5 0.6±0.3①②觉醒次数/次6.2±1.4 4.5±1.2①6.8±1.7 1.2±0.2①②

综上所述,对于抑郁症睡眠障碍患者,艾司西酞普兰联合经颅磁刺激具有良好的疗效,有助于改善患者的抑郁程度及睡眠质量。治疗过程中未发生严重不良反应,临床安全性较好。由于此次研究仅在本医院内部进行,加之样本量及研究时间有限,研究结论尚待多中心大样本试验验证。

[1]Gu L,Xie J,Long J,et al.Epidemiology of Major Depressive Disorder in Mainland China:A Systematic Review[J].PLoS ONE,2013,8:e65356.

[2]刘燕朋.中青年抑郁症患者的临床特征及治疗[J].临床合理用药杂志,2016,9:117-118.

[3]杨丽,石文杰,周刚.经颅磁刺激治疗仪治疗抑郁症睡眠障碍的疗效观察[J].临床医药文献电子杂志,2016,3:2063-2066.

[4]李海宏.苯二氮卓类药物依赖性失眠症患者的中医证型研究[J].新疆中医药,2017,35:94-96.

[5]白宇萍.太原市精神病医院2014-2016年二类精神药品应用管理分析[J].中国药物与临床,2017,17:907-908.

[6]郭新宇,杨媛,王琮,等.无痉挛电休克及重复经颅磁刺激治疗难治性抑郁症的临床疗效比较[J].国际精神病学杂志,2016,43:245-248.

[7]潘奋,黄满丽,许毅,等.青少年抑郁症功能磁共振研究进展[J].国际精神病学杂志,2017,44:211-213.

[8]牛玉莲,王红星,王玉平.重复经颅磁刺激治疗抑郁症的研究进展[J].中华医学杂志,2017,97:172-173.

[9]胡希文,谭忠林,李达,等.高频重复经颅磁刺激治疗抑郁症的研究进展[J].国际精神病学杂志,2016,43:40-44.

[10]张璐璐,黄沙沙,邵小惠.低频重复经颅磁刺激治疗首发青少年抑郁症的临床对照研究[J].神经疾病与精神卫生,2017,17:85-88.