艾滋病合并淋巴瘤33例临床病理分析

郅宏芳,吴彭春,陈 俊,张 云,李 媛,杨宣涛

(1.昆明金域医学检验所病理室,昆明 650200;2.云南省第一人民医院病理科,昆明 650032)

艾滋病又称获得性免疫缺陷综合征(acquired immunodeficiency syndrome,AIDS),是人体感染人类免疫缺陷病毒(human immunodeficiency virus,HIV)后,CD4+T淋巴细胞数量不断减少,最终造成机体细胞免疫功能严重受损,增加了机会感染及恶性肿瘤的发生。目前我国AIDS发病明显增多,艾滋病相关淋巴瘤的发病风险是普通人群的165倍,恶性淋巴瘤是目前艾滋病患者主要死亡原因之一。在新确诊的艾滋病患者中,3.3%同时伴有非霍奇金淋巴瘤〔1〕。本文总结分析云南地区2010到2017年期间33例艾滋病合并淋巴瘤患者的临床病理特点,并结合相关文献对其综述。

1 资料和方法

1.1 一般资料 收集2010年1月至2017年1月云南省传染病医院收治的已确诊艾滋病患者,从中筛选出33例淋巴瘤患者资料。

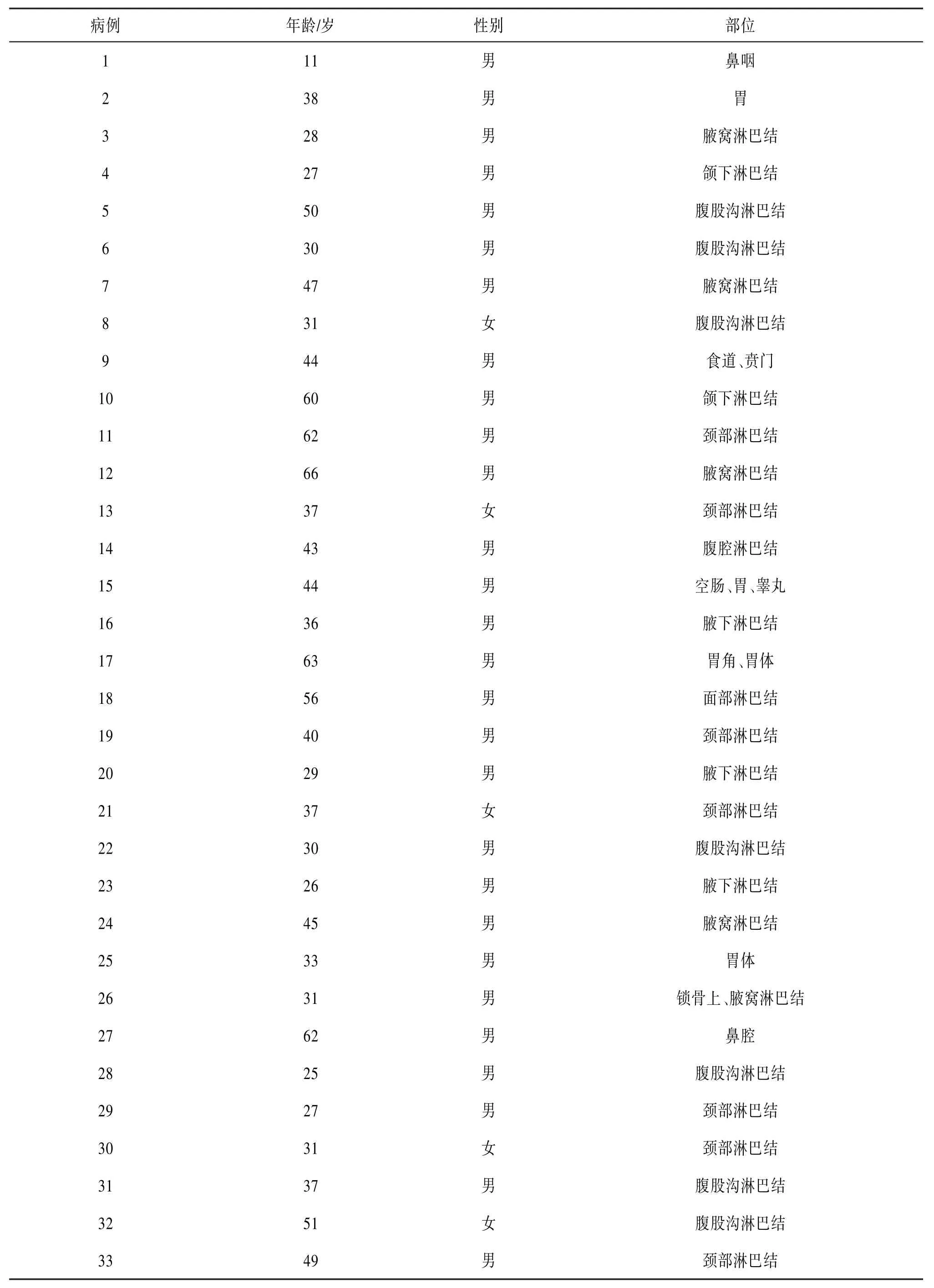

1.2 临床资料 33例患者均以发现肿物就诊,平均年龄40岁,男女比例约6:1。发生部位:淋巴结26例,1例送检双部位淋巴结,其中腋窝淋巴结8例,颌颈部淋巴结9例,腹股沟淋巴结7例,面部、锁骨上、腹腔淋巴结各1例。结外7例,5例发生于消化道(其中1例同时发生于睾丸),2例发生于鼻咽。具体年龄、性别及发生部位见表1。

1.3 方法 标本常规经4%中性甲醛固定,石蜡包埋,4 um厚连续切片,苏木素-伊红染色。免疫组化采用SP法,抗体均购自福州迈新生物技术开发有限公司,操作按照说明书进行。以25%或25%以上的细胞表达确定为阳性〔2〕,根据组织形态采取不同的抗体组合,所用的一抗包括:区别B细胞及T细胞标记:CD20、CD79a、Pax-5、CD3、CD4、CD5;鉴别B细胞淋巴瘤亚型:CD10、Bcl-2、Bcl-6、Cyclin D1、MUM-1等。

2 结果

2.1 巨检 33例送检物,26例为淋巴结组织,7例为结外活检小组织。

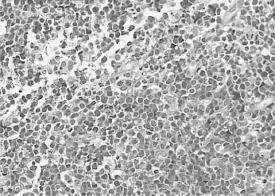

2.2 镜下 单克隆性的圆形细胞弥漫一致排列,细胞有异型,核分裂增多,呈浸润性生长。本组中病例数最多的是弥漫性大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL),其病理特点是:瘤细胞为大的转化淋巴细胞,形态多样,中心母细胞、免疫母细胞及间变性大B细胞是最常见的瘤细胞,一般胞质中等量或丰富,嗜酸或嗜双色,胞核大,是正常淋巴细胞的2倍或更大,核圆形或卵圆形,染色质空泡状或粗颗粒状,常有核仁〔3〕,见图1。

表1 临床资料

图1 单克隆性的圆形细胞弥漫一致排列

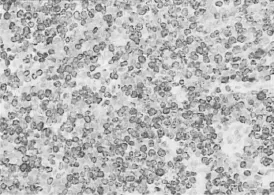

2.3 免疫组化结果与病理诊断 详见表2。其中非霍奇金淋巴瘤(NHL)31例,霍奇金淋巴瘤(HL)2例。NHL中B细胞淋巴瘤29例,其中DLBCL 27例,占所有病例的82%,滤泡性淋巴瘤1例,套细胞淋巴瘤1例;T细胞淋巴瘤2例,其中外周非特异性T细胞淋巴瘤1例,间变性大细胞淋巴瘤1例。见表3。其中所有病例CD45均(+),其中DLBCL Ki-67阳性率60%~95%,见图2。

图2 DLBCLKi-67阳性率60%~95%

表2 病理诊断及免疫表型

续表2

表3 33例AIDS相关淋巴瘤病理分型

3 讨论

在HIV∕AIDS患者中,恶性淋巴瘤(ML)和卡波西肉瘤(KS)是最常见的AIDS相关肿瘤〔4〕,这两种肿瘤在1987年被美国疾病控制与预防中心(CDC)确定为艾滋病定义性疾病〔5〕。CD4+细胞计数在HIV∕AIDS患者体内常低于100∕μL〔6〕,因此HIV感染者发生恶性淋巴瘤的概率显著增加,其中发生非霍奇金淋巴瘤(NHL)概率可以是普通人群的60~100倍〔7〕,伯基特淋巴瘤(burkitt’s lymphoma,BL)高 15倍,DLBCL 9.6倍,中枢神经系统淋巴瘤高250倍〔8〕,艾滋病相关性淋巴瘤(ARL)主要发生于较晚期的AIDS患者。

AIDS相关淋巴瘤几乎可以累及身体的任何部位,除个别病例可表现为急性白血病外,外周血很少被累及,就诊时约1∕3的病例有淋巴结侵犯。结外病例以发生于胃肠道占多数,占整个结外病例数的63%〔9-10〕,尤其是小肠、胃、肛周。本组病例发生部位:26例为淋巴结,5例为胃肠道(其中1例还发生于睾丸),2例为鼻咽,发生于淋巴结者占79%,并且均为表浅淋巴结,考虑与表浅淋巴结容易发现及便于手术切除有关;在结外的病例中,发生于胃肠道者占71%,与文献相符。

研究表明,95%AIDS相关淋巴瘤多为NHL,B型细胞淋巴瘤中以中度恶性的DLBCL和高度恶性的BL多见,约占95%以上〔8〕,这两者又以DLBCL最为常见〔11〕,而HL的发生率相对NHL就低得多〔12〕。

本组病例中NHL发生率为94%,B细胞型占NHL总数的94%,其中93%为DLBCL。本组病例中未出现BL,结合上述相关数据,AIDS相关淋巴瘤中以B细胞淋巴瘤多见,其中以DLBCL为我国HIV∕AIDS患者最常见的淋巴瘤类型。分析原因可能是DLBCL在我国淋巴瘤患者中为最常见的B细胞非霍奇金淋巴瘤亚型,也是所有淋巴瘤类型中最为常见的类型〔13〕。另外,BL好发于非洲赤道附近,儿童最常见,在免疫缺陷相关BL中,淋巴结与骨髓是常见的受累部位,本组病例中无BL,可能与我国淋巴瘤(可能与我国地理位置和本组患者年龄较大有关)分布及患者年龄有关。

〔1〕张兴权,范江.艾滋病毒感染与艾滋病〔M〕.北京:人民卫生出版社,2001:203-250.

〔2〕申健,达小萍,王亚红.53例原发性结外淋巴瘤临床病理分析〔J〕.临床血液学杂志,2012,25(11):741-743.

〔3〕朱梅刚,林汉良.淋巴瘤病理诊断图谱〔M〕.广州:广东科技出版社,2010:202-204.

〔4〕徐航娣,周韧.AIDS伴发的淋巴瘤的研究进展〔J〕.国际病理科学与临床杂志,2006,26(3):220-224.

〔5〕CDC.Revision of the CDC Surveillance Case Definition for Acquired Immunodeficiency Syndrome〔J〕.MMWR,1987,36(1S):3s-15s.

〔6〕GAO G J,YANG D,LIN K K,et al.Clinical Analysis of 10 AIDS Patients with Malignant Lymphoma〔J〕.Cancer Biol Med,2012,9(2):115-119

〔7〕孙琦,陈辉树.恶性淋巴瘤的病因学研究进展〔J〕.国际输血及血液杂志,2006,29(5):398-402.

〔8〕沈丽达,龙庭凤,王丽,等.30例艾滋病相关淋巴瘤临床特点分析〔J〕.皮肤病与性病,2013,35(1):4-6.

〔9〕POWLES T,METTHEWS G,BOWER M.AIDS related sys⁃mteic non-Hodgking’s lymphoma〔J〕.Sex Transm Infect,2000,76(5):335-341.

〔10〕KRAUSEJ.AIDS-relatednon-Hodgking’slymphomas〔J〕.Microsc Res Tech,2005,68(3∕4):168-175.

〔11〕吴莹莹,高波,王光明,等.艾滋病相关性弥漫大B细胞淋巴瘤microRNA表达谱研究〔J〕.广东医学,2016,37(4):521-524.

〔12〕LI Z M,ZHU Y J,XIA Y,et al.Clinical characteristics of the patients with Hodgkin’s lymphoma involving extranod⁃al sites〔J〕.Chin J Cancer,2012,31(7):342-347.

〔13〕李小秋,李甘地,高子芬,等.中国淋巴瘤亚型分布:国内多中心性病例10 002例分析〔J〕.诊断学理论与实践,2012,11(2):111-115.

〔14〕周晓鸽.WHO(2008)造血与淋巴组织肿瘤分类〔J〕.诊断病理学杂志,2018,15(6):510-512.