中日精制生漆使用颜料的关键指标对比

伏建星,谷世豪,郑冀鲁,亓志杰,黄晓华

(西北农林科技大学林学院,陕西 杨凌 712100)

中国是世界人类文明的发祥地之一,有着数千年不间断的文明史, 拥有十分丰富的物质文化遗产和发明创造[1],目前中国精制生漆质量低于日本,很大程度是由于中国精制生漆使用的颜料质量低于日本,而这由颜料的产地及生产工艺不同引起。为提高我国精制生漆工艺及产品质量,我们对中日之间精制生漆所用颜料的关键指标进行了研究对比。

1 实验材料

中国和日本精制生漆所用颜料各取5种颜色,每种颜色取1种颜料(表1)。

2 实验方法

2.1 颜料指标及其测定方法

2.1.1 在105 ℃挥发物的测定

(1)实验仪器设备及材料

称量瓶:扁形,烘箱:维持在(105±2) ℃,天平:精确到1 mg,干燥器:内装有效干燥剂。

(2)测定方法

按GB/T 5211.3方法测定。

2.1.2 颜料耐水性

(1)实验仪器设备及材料

天平:感量0.001 g,试管:容量25 ml、带磨口塞,电动振荡器:震荡频率(280±5)次·min-1,细孔坩埚:容量25 ml,抽滤瓶:容量25 ml,滤纸:慢速(符合GB1915-80《定性滤纸》规定),比色皿:厚度0.5 cm、高度6.4 cm,比色架:比色架有2孔且恰好插入2支比色皿、背景为白色,沾色灰色分级卡: GB251-84《评定沾色用灰色样卡》中沾色灰色分级卡。

蒸馏水:使用前煮沸并冷却至常温。

(2)测定方法

按GB/T 5211.5方法测定。

2.1.3 颜料耐溶剂性

(1)实验仪器设备及材料

天平:感量0.001 g,试管:容量25 ml、带磨口塞,电动振荡器:震荡频率(280±5)次·min-1、振幅(40±2) mm,坩埚式玻璃滤器:5号、容量为30 ml,抽滤瓶:容量为125 ml,比色架:比色架有2孔且恰好插入2支比色皿、背景为白色,沾色灰色分级卡: GB251-84《评定沾色用灰色样卡》中沾色灰色分级卡。

溶剂:化学纯(乙醇)。

(2)测定方法

按GB/T 5211.9方法测定。

2.1.4 颜料水溶物

(1)实验仪器设备及材料

天平:精度0.001 g,单刻度容量瓶:容积250 ml,薄膜过滤器(砂芯漏斗),蒸发皿:平底、玻璃、铂金、上秞瓷或硅石制、干燥至恒重,水浴蒸发器,烘箱:能维持温度(105±2) ℃,干燥器:内盛有效干燥剂。

(2)测定方法

按GB/T 5211.1方法测定。

2.1.5 颜料水萃取液电导率

(1)实验仪器设备及材料

高速离心机,电导仪:DDS-301A电导率仪,电导电极:电导池常数K约为1,烧杯:100 ml,温度计:最小分度为0.2 ℃,滤纸:慢速定量滤纸(直径12.5~18 cm,经纯水洗至滤出液电阻率大于2 000 Ω·m,电导率不高于0.5×10 μS·cm-1)。

所用的试剂均为分析纯,纯水:电阻率不低于2 500 Ω·m(电导率不高于0.4×10 μS/cm),甲醇:电阻率不低于2 500 Ω·m(电导率不高于0.4×10 μS·cm-1),氯化钾溶液:0.02 mol·L-1。

(2)测定方法

按GB/T 5211.1286方法测定。

2.2 色漆的硬度及光泽度对比

2.2.1 实验材料 中国生漆;中国及日本颜料各5种(表1)。

2.2.2 分析方法 配制色漆:将色漆涂在钢片上,自然晾干。利用硬度仪、光泽度仪分别测定色漆的硬度及光泽度。

3 结果与分析

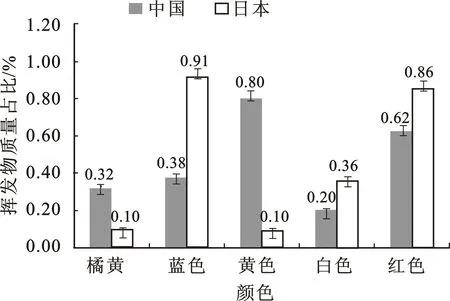

3.1 在105 ℃的挥发物质

由图1可知,在105 ℃下,橘黄色颜料,中国颜料挥发物占0.32%,是日本颜料挥发物占比(0.10%)的3.2倍,中国颜料挥发物占比相对较多;蓝色颜料,中国颜料挥发物占比0.38%,低于日本颜料占比(0.91%),日本颜料占比相对较大;黄色颜料[2],中国颜料挥发物占比0.80%,高于日本颜料占比(0.10%),日本颜料占比相对较小;白色颜料,中国颜料挥发物占比0.20%,低于日本颜料占比(0.36%),日本颜料占比相对较大;红色颜料,中国颜料挥发物占比0.62%,低于日本颜料占比(0.86%),日本颜料占比相对较大。总体来说,五种中日颜料在挥发物含量上表现出了显著性差异。

图1 105 ℃下不同颜料的挥发物质占比

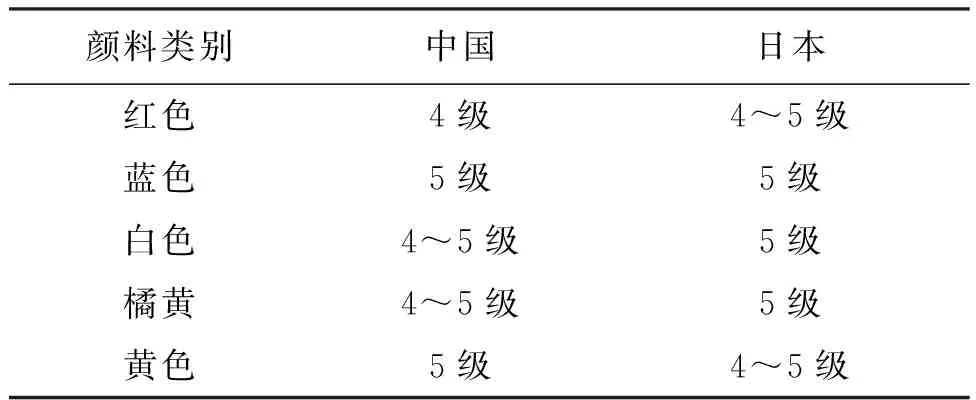

3.2 耐水性

由表2可知,红色颜料的耐水性,中国颜料级别为4~5级,日本颜料为5级,都具有良好的耐水性,日本颜料耐水性最优;蓝色颜料[3]的耐水性,中国颜料级别为5级,日本颜料级别为4~5级,颜料耐水性都较为良好,中国蓝色颜料耐水性最好;白色颜料耐水性,中国颜料级别为4~5级,日本颜料级别为4~5级,两国颜料耐水性都为良好,相差不大;橘黄色颜料,中国颜料级别为4~5级,日本颜料为5级,都具有良好的耐水性,日本颜料耐水性相对更好;黄色颜料,中国颜料级别为4~5级,日本颜料为5级,都具有良好的耐水性,日本颜料耐水性相对更好。

表2 通过目测灰色分级卡评定颜料耐水性的级别

注:评定的沾色级别直接用以表示颜料的耐水性,最好为5级,最差为1级。沾色级别介于二级之间,以4 ~5 、3 ~ 4 、2 ~ 3 、1 ~ 2 表示。

总体来说,本实验五种中日颜料都具有良好的耐水性,未表现显著性差异。

3.3 耐溶剂性

由表3可知,红色颜料耐溶剂性,中国颜料级别为4级,日本颜料为4~5级,都具有良好的耐溶剂性,日本颜料耐溶剂性相对更好;蓝色颜料耐溶剂性,中国颜料级别为5级,日本颜料级别为5级,颜料耐溶剂性都最好;白色颜料[4]耐溶剂性,中国颜料为4~5级,日本颜料为5级,日本颜料耐溶剂性最好;橘黄色颜料,中国颜料为4~5级,日本颜料为5级,都具有良好的耐溶剂性,日本颜料耐溶剂性相对更好;黄色颜料,中国颜料为5级,日本颜料为4~5级,都具有良好的耐水性,中国颜料的耐溶剂性相对更好。

总体来说,本试验五种中日颜料都具有良好的耐溶剂性,未表现显著性差异。

表3 不同国家颜料耐溶剂性的级别

注:评定的沾色级别直接用以表示颜料的耐溶剂性,最好为5级,最差为1级。沾色级别介于二级之间,以4 ~5 、3 ~ 4 、2 ~ 3 、1 ~ 2 表示。

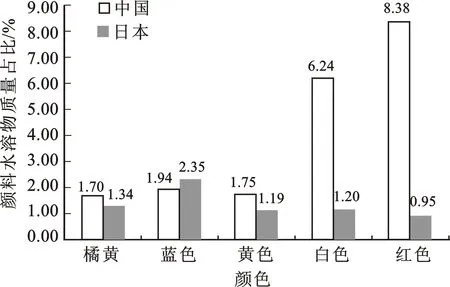

3.4 颜料水溶物

如图2所示,橘黄色颜料,中国颜料中水溶物质量占比为1.70%,高于日本颜料的水溶物质量占比(1.34%),中国橘黄色颜料的水溶物较多;蓝色颜料,中国颜料水溶物质量占比为1.94%,低于日本颜料水溶物质量占比(2.35%),日本蓝色颜料水溶物较多;黄色颜料,中国颜料水溶物质量质量占比为1.75%,高于日本颜料水溶物质量占比(1.19%),中国黄色颜料和日本黄色颜料相差不大;白色颜料,中国颜料水溶物质量占比为6.24%,是日本颜料水溶物质量占比(1.20%)的5.2倍,中国白色颜料水溶物较多;红色颜料[5],中国颜料水溶物质量占比为8.34%,是日本颜料水溶物质量占比(0.95%)8.8倍,中国红色颜料水溶物较多。中日两国白、红颜料水溶性物质占比差别较大,日本颜料明显优于中国颜料。

图2 不同国家颜料水溶物含量

3.5 水萃取液电导率

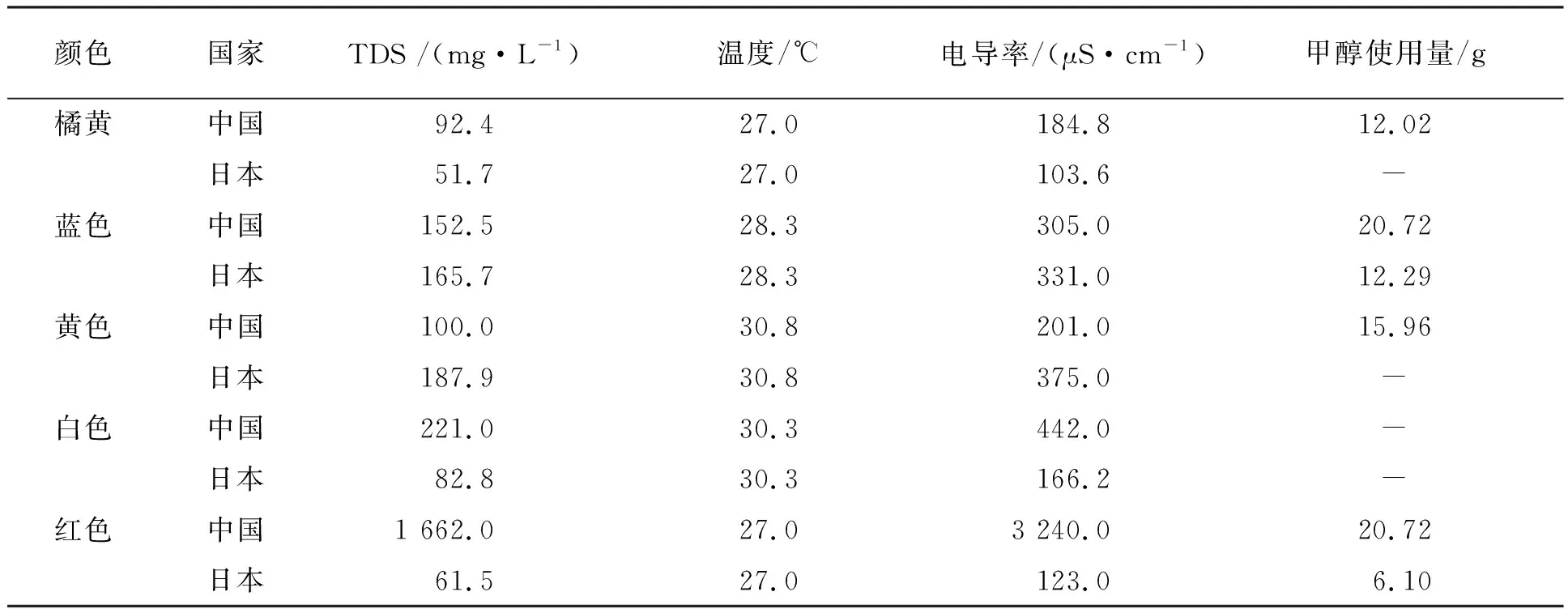

由表4看出,橘黄色、白色颜料,中国颜料电导率大于日本颜料,中国颜料疏水性更好,尤其是红色颜料,中国颜料电导率为3 240.0 μS·cm-1,是日本颜料电导率(123.0 μS·cm-1)的26.3倍,含有更多的离子;蓝色、黄色颜料,中国颜料水萃取液电导率小于日本颜料,疏水性相比于日本较差。

表4 不同国度颜料电导率

注:总溶解固体[6](Total dissolved solids,缩写TDS),又称溶解性固体总量,指水中全部溶质的总量(mg·L-1)。TDS值越高,表示水中含有的杂质越多。总溶解固体包括无机物和有机物。一般可用电导率值大致了解溶液中的盐分,一般电导率越高,盐份越高,TDS越高。在无机物中,除溶解成离子状成分外,还可能呈分子状。由于天然水中所含的有机物以及呈分子状的无机物一般可以不考虑,所以一般也把含盐量称为总溶解固体。

3.6 中国与日本颜料配置的生漆硬度和光泽度

由表5可知,橘黄色色漆,中国颜料配制的色漆硬度与日本颜料配制的色漆硬度、光泽度差别都较小;蓝色色漆,中国颜料的色漆硬度大于日本颜料,差别较小,中国颜料的光泽度远远小于日本颜料;黄色色漆,中国颜料的色漆硬度与日本颜料相同,中国颜料的光泽度较小,但差别不大;白色和红色色漆,中国颜料的硬度远远高于日本颜料,光泽度远差于日本颜料,差别很大。

表5 利用不同国度颜料配置的生漆硬度和光泽度

总体来看,这5种颜色,中国颜料配制的色漆硬度高于或同于日本颜料配制的色漆,光泽度除黄色外,都差于日本颜料配制的色漆。中国颜料配制的色漆在硬度方面有优势,在光泽度方面有差距。

4 结论

中国和日本精制生漆使用颜料的指标,105 ℃挥发物占比,中日颜料之间差别较大,蓝色、白色、红色颜料挥发物占比日本颜料高于中国颜料,橘色、黄色颜料挥发物占比日本颜料低于中国颜料。颜料耐水性、耐溶剂性,中日颜料差异不大,都为良好;耐水性方面,红色、黄色、橘黄色颜料日本优于中国,蓝色颜料中国优于日本,白色颜料日本和中国相当;耐溶剂性方面,白色、橘黄色颜料日本优于中国,蓝色颜料日本和中国相当,黄色颜料中国优于日本,红色颜料日本优于中国或与中国相当。颜料水溶物含量,橘黄色、黄色,尤其是白色和红色颜料中国高于日本,蓝色颜料中国低于日本。水萃取液电导率方面,橘黄色、白色颜料,尤其是红色颜料中国颜料电导率大于日本颜料,蓝色、黄色颜料中国颜料小于日本颜料,疏水性相比于日本较差。中国颜料配制的色漆在硬度方面,除黄色颜料中国与日本相当外,其他颜色尤其是白色、红色颜料中国颜料大于日本颜料;在光泽度方面,除橘色、黄色颜料中国稍微小于日本外,其他颜色颜料中国都远远低于日本颜料,中国颜料在光泽度方面落后于日本。

参考文献:

[1] 张飞龙.中国生漆文明的起源[J].中国生漆,2010,29(2):16-17.

[2] 蔡李鹏,祁晓婷,曹峰. 有机颜料黄的合成研究现状[J].化学与生物工程,2013(7):10-12.

[3] 纪娟,张家峰.中国古代几种蓝色颜料的起源及发展历史[J].敦煌研究,2011(6):109-114.

[4] 刘灵燕,孙传敏.硅灰石质白色颜料的研制[J].矿物学报,2001,21(3):457-460.

[5] 严静,王丽琴.李立.北京颐和园古建筑上红色颜料的分析研究[J].分析科学学报,2010,26(3):275-278.

[6] 李惠娣,杨天水.关于总溶解固体和矿化度的初步探讨[J].教育教学论坛,2016(44):57-58.