治理现代化视阈下新时代“枫桥经验”创新进路研究*

(台州市海洋与渔业局,浙江 台州 318000)

治国安邦,重点在基层、难点在乡村、支点在社会。党的十九大报告明确要求“加强农村基层基础工作,健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系”,提出“打造共建共治共享的社会治理格局”的战略目标。基层社会是社会治理的关键支撑,是国家治理的重要基石。全面推进基层社会治理现代化,高度契合以人民为中心的发展思想,高度契合全面建成小康社会的宏伟蓝图,高度契合乡村振兴战略的科学内涵。“枫桥经验”肇始于乡村,蕴势于群众,立足于解纷,富涵现代社会治理的精神内核、演进逻辑与实践基础,是全国政法综治战线的旗帜、基层社会治理创新的典范。新时代坚持和发展“枫桥经验”,聚焦我国社会主要矛盾历史性更迭,适应现代化经济体系高质量发展之需,紧扣基层社会治理的重点领域与薄弱环节,提升治理品质、治理效能、治理目标,深入推动乡村枫桥向都市枫桥、城镇枫桥、社区枫桥、网络枫桥、民族枫桥、海上枫桥拓展,打造基层社会治理的“东方模式”,成为亟待研究的时代课题。

一、治理现代化:新时代“枫桥经验”创新发展的政治经济学逻辑

“枫桥经验”发轫于社会主义教育运动,发展于改革开放伟大实践,创新于决胜中国特色社会主义新时代,历经55载春秋,跨越社会主义探索时期、“文化大革命”、社会主义现代化建设新时期等三大历史时期,具有穿越时空的旺盛活力、强大影响与恒久价值。“枫桥经验”之所以历久弥新、永葆生机,根源在于深刻把握因时而进、因地而异、因势而新的“与时俱进之律”,基础在于全面践行为了人民、依靠人民、惠及人民的“群众路线之法”;从阶级斗争经验演进为社会治安经验,从社会治安经验演进为社会管理经验,从社会管理经验演进为社会治安综合治理经验,在变革中传承、在传承中创新、在创新中发展,创绘中国广阔政治地理空间“增量渐进式改革”(Incremental Gradual Reform)的多元社会治理图景,在基层社会治理中作用重大。党的十九大立足历史新起点,以“制度建设”视角谋划新时代社会治理新方略,明确指出提高社会治理“四化”水平和加强“四大”体系建设。“枫桥经验”蕴含基层社会善治的治理逻辑,处于推进基层社会治理现代化的关键“生态位”(Ecological Niche)。如何以创新“枫桥经验”为引领,以治理现代化为导向,统筹社会治理理念革新、社会治理机制创新、社会治理领域更新,妥善化解社会矛盾与社会风险,关涉全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国宏伟蓝图的如期实现。

综观世界,在经济全球化、区域一体化、政治民主化不平衡发展的宏观场域下,“逆全球化”盛行,民粹主义世界性泛起与极右势力地区性崛起,加剧了政局动荡与社会分裂,“国际社会生态”(Interna⁃tional Social Ecology)遭到严重冲击。聚焦中国,党情、国情、社情深刻变化,深化改革攻坚期、转型发展关键期、社会矛盾凸显期“三期叠加”的历史阶段性特征显著,经济发展迈入新常态,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。经济转轨与社会转型深刻调整涵育了兼具传统性与现代性、空间共时性与发展历时性、异质过渡性与整体渐进性特征的转型社会,社会离散化、原子化、碎片化趋向明显,社会结构分形(Fractal)、社会阶层分化(Differentia⁃tion)、社会发展失谐(Detuning)、社会心态失衡(Out-of-Balance)、社会行为混沌(Chaos)①、社会治理缺位(Omission)等社会问题频发,基层社会治理面临的改革发展稳定任务之重、形势环境变化之快、矛盾风险挑战之多前所未有。

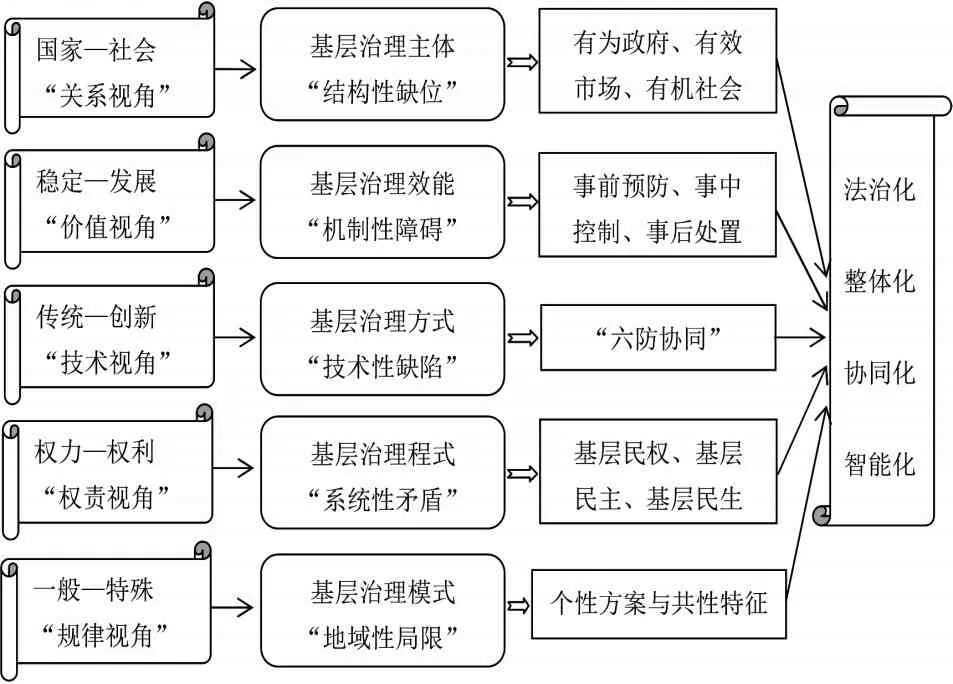

治理现代化与“枫桥经验”深度对接,必须立足中国基层社会“微结构”,以治标性治理为导向,统筹强化战略性视角、结构性视角、制度性视角、文化性视角,有机融通现代治理理论、马克思主义政治经济学、新时代中国特色社会主义国情,兼收并蓄传统治理、现代治理与本土治理、域外治理的经典逻辑因子,构建与中国经济发展新常态相适应、与中国社会主要矛盾历史性变化相适应的现代基层治理体系。从“国家—社会”的关系视角审视有为政府、有效市场与有机社会的治理链接,深化自治、法治、德治“三治融合”,重构基层党—政—经—社—民的平衡关系,突破基层治理主体“结构性缺位”;从“稳定—发展”的价值视角探索事前预防、事中控制、事后处置的全程治理模式,超越“塔西佗陷阱”②与“中等收入陷阱”的双重桎梏,超越“政府失灵”与“市场失灵”的双重局限,突破基层治理效能“机制性障碍”;从“传统—创新”的技术视角解构经验工具与科技应用协同创新的演进机理,促进人防、物防、智防、心防、制防、联防“六防协同”,突破基层治理方式“技术性缺陷”;从“权力—权利”的权责视角聚焦基层民权、基层民主与基层民生的实现路径,消解基层社会“失谐增量”,打造和合共生的利益共同体③、责任共同体、发展共同体,突破基层治理程式“系统性矛盾”;从“一般—特殊”的规律视角,探析城镇、乡村、民族地区等基层治理的个性方案与共性特征,突破基层治理模式“地域性局限”。以完善的基层治理体系全面促进基层社会治理法治化、整体化、协同化、智能化(见表1)。

表1 新时代“枫桥经验”创新发展的逻辑内涵

二、新时代“枫桥经验”创新发展的价值之维

“枫桥经验”诞生于枫桥,却不局限于枫桥,立足于解纷,却不局限于解纷,集成创新改革、发展、稳定三大“元治理”功能,是社会治理创新的国家实验和基层实践。立足新时代,加快“枫桥经验”创新发展,以更高质量的制度供给、更广范围的系统治理、更深层次的多元共治,探索基层社会治理现代化的有效模式,既有重大现实意义,也有深远历史意义。

(一)本然维度:新时代“枫桥经验”是践行党的群众路线的战略性路径。“枫桥经验”的精髓要义——“发动和依靠群众”,是党的群众路线的集中呈现;“枫桥经验”的人本思想和人文精神蕴含了“以人民为中心”的发展思想。在55年的发展历程中,尊重群众的首创精神、尊重群众的主体地位,以群众之力巩固人民民主政权,以群众之力推进社会主义探索,以群众之力全面深化改革创新,以群众之力维护社会和谐稳定,充分展现广大群众的创造伟力。立足新时代,坚持和发展“枫桥经验”,充分发挥“枫桥经验”的群众优势、群众方略,深察民情、集聚民智、调解民纷、优化民生,着力解决发展不平衡不充分的突出问题,努力满足人民日益增长的美好生活需要,创造与时势相适、与基层相维、与群众相联的实践硕果,厚植党执政的群众基础,将成为践行群众路线的重要战略路径。

(二)应然高度:新时代“枫桥经验”是全面依法治国的基础性制度。“法者,治之端也。”法治是治国理政的基本方式,也是现代社会治理的制度逻辑。党的十九大强调“坚持全面依法治国”,“枫桥经验”是全面依法治国的鲜活实践、基层法治建设的标杆典范,体现了有限政府、民权保障、制度建设的辩证统一,符合社会主义法治公平正义的价值导向、服务大局的政治使命、执法为民的本质要求。立足新时代,坚持和发展“枫桥经验”,着眼“理想法治”公权与私权和谐共生,以法治精神为引领,深挖“枫桥经验”法治内涵,从依法制定制度机制、依法推进基层民主、依法化解社会矛盾、依法严打违法犯罪、依法维护和谐稳定等维度统筹发力,着力将成熟经验转化为制度优势,将制度优势转化为治理效能,全面将“枫桥经验”纳入法治化轨道,将成为深化依法治国实践的基础组织部分。

(三)实然向度:新时代“枫桥经验”是基层社会治理的长效性工程。发展是第一要务,稳定是第一责任,“枫桥经验”聚焦基层社会稳定与发展的核心使命,创造了和谐优质的基层社会生态。当前,我国处于经济社会转型发展的关键时期,“总体—支配型”④社会渐趋消解,基层社会矛盾显著增加,社会变革烈度、社会治理难度空前,对“枫桥经验”创新发展提出了更高要求。立足新时代,坚持和发展“枫桥经验”,必须进一步破除利益藩篱、激发社会活力,着力解决长期以来“重党政、轻社会,重管控、轻服务,重局部利益、轻全局统筹,重事后处理、轻源头治理”等问题,深入推动资源在基层集成、服务在基层优化、矛盾在基层解决、民心在基层凝聚,打造共商共建共治共享的社会治理新格局,将成为基层社会治理的关键长效支柱。

(四)必然效度:新时代“枫桥经验”是乡村振兴战略的创新性机制。党的十九大首倡实施乡村振兴战略,提出“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。乡村振兴是攸关全局的时代治理命题,“枫桥经验”意涵乡村振兴、乡情和谐的治理向度,是具有中国特色、时代特征、民族特性、地域特点的乡村治理典范。立足新时代,坚持和发展“枫桥经验”,聚焦“农业兴、农村稳、农民富”的主题,坚持以自治为基、法治为本、德治为先,进一步深化“三治融合”,统筹乡村治理体系创新与乡村治理能力升级,深化县镇村三级综治联动机制、农村小微权力改革、“最多跑一次”改革村级拓展工程等创新工程,实现由“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”到“高质量解纷、高水平平安、高品质服务”的历史性变革,将成为乡村振兴战略的重大创新抓手。

三、新时代“枫桥经验”创新发展的进路之基

“枫桥经验”是源自基层一线的社会治理创新典范,始终立足时代前列、实践前沿,因地制宜、因时制宜、因势制宜地衍生创造基层社会治理样板。新时代基层社会治理中国道路的制度创新空间、效能增益空间更加广阔,“枫桥经验”创新发展具有坚实的实践基础、理论基础与组织基础。

(一)理论渊薮:现代社会治理体系的研究基础。现代社会治理理论与传统社会治理危机相伴发展,新自由主义思潮与新公共管理运动为社会治理提供了重要理论支撑。西方学界基于“改良维护型”与“革命批评型”两大流派对社会治理的概念内涵、发展趋向等进行理论阐释、实证研究,在政治学、社会学、公共管理学等领域进行了大量探索。从功能视角来看,福利国家理论、邻里政府理论、中间道路理论⑤、智慧治理理论等提出了现代社会治理的改良方案;从结构视角来看,多层次治理理论、多中心治理理论、公私合作伙伴治理理论⑥等探析了现代社会治理的样本结构;从演进视角来看,城乡连续统一理论、乡村城市化理论、乡村社会变动动力机制理论⑦等阐释了现代社会治理的发展逻辑。在批判性吸收全球经验的基础上,国内学界从法治、伦理、自治等角度推动了中国社会治理研究纵深化、多元化、本土化发展(见表2)。

表2 现代社会治理的理论基础

(二)创新探索:社会治理标杆地区的实践基础。浙、苏、京等地在社会治理方面积累了宝贵的实践经验,涵盖乡村、城市、民族地区、海岛湾区、网络空间的社会治理体系日臻完善。在矛盾纠纷处理方面,“枫桥经验”、南通大调解、社会稳定风险评估“遂宁模式”等机制日趋成熟。在城乡基层治理方面,桐乡“三治合一”、上海闵行大联动、北京朝阳“居民提案”协商式自治模式、舟山“网格化管理、组团式服务”等亮点频现。在社会力量参与方面,无锡“志愿服务1+4”模式、宁波海曙社会组织党建服务中心“三三三”机制、呼和浩特社会组织孵化基地等活力充沛。

(三)国际镜鉴:发达国家社会治理的比较基础。发达国家或地区在社会治理方面积累了系统性经验,形成了以美国为代表的自治型治理、以新加坡为代表的威权型治理、以日本和北欧为代表的合作型治理等三大模式(见表3)。借鉴国际先进经验,对于构建中国特色现代社会治理体系具有重要参考意义。

表3 现代社会治理的国际实践

四、新时代“枫桥经验”创新发展的现实之困

“枫桥经验”已成为我国基层社会治理的“风向标”。然而,审视其现实成效,与党的十九大倡导的“三治融合”的乡村治理体系相比、与“共建共治共享”的社会治理格局相比,仍存在较大差距,尤其在制度供给、多元共治、社团培育等方面存在明显短板,造成新时代“枫桥经验”创新发展的现实困顿。

(一)制度供给不充分:顶层设计与基层探索的有机衔接亟待优化。基层社会处于纵向行政系统与横向社会网络的交汇区间,“伦理—法理”二元规则并存使得“社会张力”天然存在,对于治理规制衔接度、契合度的要求较高,我国社会主要矛盾变化凸显了制度供给不足的弊端。统筹基层社会治理的综合政策体系(Comprehensive Policy System)尚未形成,“两新”组织、流动人口、境内外NGO、乡村治理、网络规制等领域均缺乏位阶较高、效力较强的法律政策支撑,化解“条块分割、资源稀缺、应急迟滞”等问题的政策供给仍然匮乏,社会团体、基层自治受制于地方法治进程,以权责界定、资源整合、激励约束等为基础的长效机制亟待建立,政社之间、央地之间、区域之间、城乡之间、部门之间的协同机制欠缺。必须从规划机制、协同机制、奖惩机制等关键制度节点着力,系统性解决基层党组织功能弱化、基层政府职能模糊、基层自治进程缓慢、基层管理边界变迁等治理难题,破解治理缺位、错位、越位等突出问题,建构从中央到地方、从起点到终点的可量化、可执行的制度体系,深度衔接新时代“枫桥经验”创新发展的宏观制度框架与微观治理机制。

(二)主体功能不平衡:党政主导与社会参与的有效联动尚待强化。在现行基层社会治理格局中,基层党委、政府是社会综合管理、公共服务供给的绝对主体,既是“掌舵者”,又是“划桨者”,也是“裁判者”,行政强制、行政包揽倾向显著,忽视了“党—政—经—社—民”的高度关联(Tight-Coupling)性,对社会组织扶持政策不足、社会参与渠道拓展不力,限制了社会发育空间。我国社会组织整体发展水平滞后于经济社会转型发展需求,在行政成本高企与行政效率降低的影响下,基层社会治理主体功能不平衡的问题更加凸显。在数量层面,2017年全国每万人社会组织拥有量仅有4.8个,远低于德国每万人135个、日本每万人98个的发展水平,与发展中国家每万人10个的平均水平相比亦差距甚大。在质量层面,社会主体参与基层社会治理的能力不强,社会组织整体质量不高,枢纽型社会组织“行政化”色彩浓厚,承接政府职能转移功能不足。在结构层面,城乡社区服务类和公益慈善类社会组织相对匮乏,社会组织覆盖面不广、代表性不强的问题突出,尤其是战略性新兴行业协会发展较为滞后。在地域层面,中部地区社会治理创新活跃程度较低,社会组织区域不平衡发展现象明显,江浙沪地区万人社会组织拥有量最高,达到每万人11.43个,而西南、东北地区仅为江浙沪地区的39.63%、43.21%。

(三)治理方式不贯通:传统手段与新兴工具的有力融合仍待深化。市场经济“外部性”(Externali⁃ty)问题导致社会阶层分化、社会矛盾激增等问题萌发,基层社会矛盾复杂化、组织化、关联化特征愈发突出,迫切需要以“枫桥经验”为引领提升基层社会“微治理”的联通水平。然而,目前传统治理方式与新兴治理工具的融合水平仍然较低。全国城乡基层治理信息化体系建设缺乏全局统筹和整体设计,基层社会治理信息化发展不平衡,基础信息系统与创新应用系统的互联互通不足,“数据鸿沟”“信息孤岛”广泛存在,“互联网+社会治理”“大数据+社会治理”“云计算+社会治理”等在基层社会治理中的作用仍然不大。调解、仲裁、诉讼等纠纷解决方式的衔接度有待提升,缺乏“一窗受理、闭环处置”的有效机制,跨域治理、城乡偕进的基层社会治理格局尚未形成。2013—2017年,最高人民法院受理案件8.23万件,审结7.96万件,分别比前5年上升60.6%和58.8%;地方各级人民法院受理案件8896.7万件,审结、执结8598.4万件,结案标的额20.2万亿元,同比分别上升58.6%、55.6%和144.6%;⑧全国信访数量亦长期处于高位运行区间,显示基层社会矛盾纠纷化解仍然乏力。

五、治理现代化视阈下新时代“枫桥经验”创新之道

坚持顶层设计与基层创新的辩证统一,顺应社会治理法治化、整体化、协同化、智能化新趋势,聚焦政策供给、流程管控、多元共治、科技应用的综合升级,统筹治理制度创新、治理格局创新、治理科技创新,完善横向协同、纵向贯通、政社平衡、虚实相维的基层社会治理体系,全面推动基层社会治理关口前移、重心下沉、能力提升,加快新时代“枫桥经验”由乡村治理向城镇、都市社区、民族边疆地区、海岛渔区、网络空间治理等拓展,着力构筑城乡基层社会治理现代化的战略支点。

(一)秉承治理法治化,处理好宏观场域与微观结构的辩证关系,以政策供给为基础,实现由经验管控向依法治理转型。一是高质量立法引领。坚持科学立法、民主立法,注重制度顶层设计,深入推动社会治理领域立法,加快地方立法先行先试,以良法深化基层善治,以良法推动社会发展。根据社会治理规划与地方发展形势,合理编制地方立法计划,加快矛盾纠纷化解、社会公共安全、社区矫正帮扶、基本民生保障、社会组织培育与管理、流动人口和特殊群体管理服务等重点领域地方立法进程。完善社会治理规范性文件,探索建立社会政策需求调查机制、信息沟通机制、绩效评估机制,健全社会稳定风险评估、社会治安防控体系建设、非公经济组织社会服务等方面的政策意见,加快形成系统完备的社会治理政策体系。创新基层社会治理立法工作机制,扩大立法公开范围,系统征集立法计划、法规草案意见建议,健全立项调研、立法审议、立法后评估等系列制度。二是高质量司法保障。优化“一站式”纠纷解决平台建设,有机融合诉调对接平台与诉讼服务中心,系统设置分流引导室、人民调解室、法官工作室等,创新在线纠纷解决方式,健全案件研判、信息互通、资源共享、数据解析等功能,畅通司法机构与综治组织、行政机关、仲裁机构、人民调解组织、商事调解组织等的衔接通道,构建集立案登记、诉讼服务、诉调对接、涉诉信访等功能于一体的司法综合服务平台。深化多元纠纷解决制度创新,全面推进诉讼调解前置程序改革,完善委派(委托)调解机制、刑事和解与调解制度、民商事案件繁简分流机制,探索民商事纠纷中立评估机制,重点在不动产、知识产权、医疗卫生、生态环保等领域先行先试,创新无争议事实记载机制与无异议调解方案认可机制,强化调解与督促程序的有机衔接。进一步发挥北京第四中级人民法院、上海第三中级人民法院等跨行政区划法院在大标的跨域买卖合同案件、重大涉外商事案件、重大资源生态环境案件、食品药品安全案件、消费公益诉讼案件等重大疑难案件的司法作用。全面推动国际交流合作,着力提升纠纷解决机制国际竞争力,为“一带一路”倡议等重大国家战略提供优质司法服务。三是高质量民主建设。健全基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度体系,规范村(居)民委员会选举制度,全面整治基层选举乱象,完善重大事项决策“五议两公开”制度,提升民主恳谈会、民主听证会、民情沟通日等的治理效能,畅通村(居)民委员会成员、村(居)民代表退出渠道,深化基层党务公开、村(居)务公开、财务公开。大力发展基层协商民主,拓宽“协商于民、协商为民、协商惠民”的协商空间,创新“微协商”“村(居)民提案”“一核多元”等协商载体,完善协商民主议事、协商民主理事、协商民主监事等制度,推进决策性协商、调解性协商、执行性协商、监督性协商协同发展,凝聚基层社会治理的“最大公约数”。

(二)围绕治理整体化,处理好事前预防与事后化解的辩证关系,以标本兼治为导向,实现由末端处置向全程治理发展。一是深化民情观察。构建全息式社情民意观测网络,基于乡村、城镇、都市、民族边疆地区、海岛渔区、网络空间等的社会差异特质,依托数据挖掘技术与试验仿真技术等智能应用,健全社会风险监测系统,建立基础民生、网络舆情、社会心态监测系统,构建社会风险量化评估体系,探索引入中立第三方,加强重点工程、征拆安置、医疗卫生、生态环保、食品药品安全等领域的社会稳定风险评估工作,动态分析和精准研判社情民意,系统提升基层社会风险防控能力。完善社会利益表达机制,提升人民建议、政务微博、社情民意直通车、参政议政服务平台等的服务效能,全面发挥人大、政协、民主党派、群团社团组织、大众传媒、社交媒体等的社会利益表达功能,健全重大决策、重大项目、重大改革社会公示、民主听证、专家论证等公众参与制度,丰富群众电子参与(E-Participation)形式。完善信访责任制,常态化开展领导干部下访、约访、接访及包案调处信访案件等工作,健全群众诉求落实机制、监督机制及问责机制,构建科学高效的信访案件办理与终结机制。二是优化民生服务。深入推动法律援助服务全覆盖,加快将涉及劳动保障、婚姻家庭、教育医疗等重要民生事项纳入法律援助范围。健全法律援助便民机制,开通针对农民工、妇女、未成年人、老年人、残疾人等群体的维权“绿色通道”,规范首问负责、服务承诺、限时办结、援助公开等制度,在偏远山区、海岛渔区、边境地区、自贸试验区及困难群众集中的地区设立流动工作站巡回受案,健全法律援助异地协作机制、军人军属法律援助工作机制,深化基层社会矛盾纠纷化解服务“最多跑一次”改革。探索建立公共法律综合服务中心,吸纳律师(会计)事务所、仲裁机构、司法鉴定机构、法律援助机构等入驻,构建法律服务O2O平台,创新推动一线咨询、矛盾化解、法制宣传、信息采集工作,为居民和企业提供“线上+线下”的法律服务,着力推动法律服务质量效能“双提升”。三是强化民事调解。健全人民调解、行政调解、司法调解衔接联动的“大调解”体系,构建以人民调解为基础、以司法调解为支撑、以行政调解为专业运用的综合运作机制,深化仲裁、调解、行政复议协同创新。探索建立市县两级矛盾纠纷调解中心,组建法院诉前、医患矛盾、消费权益、交通事故等专业性调解中心,大力培育专家型品牌调解工作室,创新运用“互联网+调解”“网格员+调解”“裁决+调解”等新模式,深化社会热点难点纠纷调解工作;构建诉调对接、警调对接、检调对接、专调对接四大调解平台,探索一般治安案件、轻微刑事案件、刑事自诉案件、刑事附带民事诉讼案件协调机制。充分发挥乡镇(街道)综治中心的平台优势,全域夯实矛盾纠纷联调、社会治安联防、主要问题联治、重大事件联处、基层平安联创、综合服务联动的基础站位。创新人民调解员选拔机制,优选特邀人民调解员,充分吸纳“两代表一委员”、网格员、专家律师、“五老人员”等进入调解专家库,深化专兼职队伍融合发展,打造通法律、精政策、知民情的人民调解“铁军”。完善“大调解”联席会议、常态督查、目标考核、责任追究等配套制度,推广人民调解委员会(人民调解员)星级评定机制,健全调解组织动态管理办法,构建“大调解”体系的制度保障。

(三)坚持治理协同化,处理好党政主导与社会参与的辩证关系,以多元共治为要旨,实现由一元管治向系统治理跨越。一是提质基层党政统合力。强化党政主导力量,优化理性主导机制,统筹提升基层党组织和基层政权社会治理水平。坚持“创新设置、服务提升”双轮驱动,着力巩固基层党组织的核心地位。以重点区域与新兴领域为主单元,以经济关系和社会关系为双轴心,重点加强“两新”组织、镇改街、村改居、城中村、新建社区、城乡接合部、流动人口集聚地等的党建工作,深化产业园区统筹、街区片区统筹、商圈楼宇统筹、行业企业统筹与村居社区统筹,创建区域性或行业性党组织,推广工作室模式、项目模式等活动型党组织,优化社会服务型、解纷维稳型党支部建设,探索联合党委决策主导机制,⑨构建“纵向到底、横向到边、多维立体、协调联动”的全域组织体系。实施党政、党群、干群“同心·同力·同向”工程,以党员志愿服务为切入点,深化“1+X”组团式服务,推广无职党员置岗明责、有职党员领岗履责、基层党员干部依岗拓责“三岗三责”制度;深化基层党组织带头人“优选动管常训”机制,完善党代表联系制度、党代表述职评议制度、党代表提案反馈制度等制度体系,构建服务基层社会、联镇入村助企与党内帮扶互助长效机制,着力将党在基层的政治优势、组织优势转化为治理优势、服务优势。加强基层服务型政府建设,以服务半径、属地人口、资源承载为主要依据,深度整合基层行政资源,健全基层综治中心与民政、安监、市场监管、海洋渔业等部门的联动机制,推动基层综治中心和基层法庭、派出所、司法所、监察室融合创新,加快“四张清单一张网”向基层延伸。二是提效新型社团协同力。坚持“精准培育、分类管理、协同创新、综合监管”,强化社会组织服务中心、社会组织联合会、工青妇等枢纽型社会组织的聚合作用,大力发展民生服务类、公益慈善类和邻里互助类社会组织,积极培育为流动人口、特殊群体服务的专业社会组织,引导农村社会组织深入参与乡村治理体系构建,组织和动员群众参与基层建设、扫黑除恶、矛盾调解、犯罪预防、社区矫正、困难救助等工作,提升社会协同共治能级。完善政府购买社会组织服务机制,鼓励社会组织参与公益招投标与公益创投。健全行政、市场、社会、智力四元协同培育机制,构建“社会化机构、社会化资金、社会化人才、社会化服务”的基础支撑系统,探索“备案登记、法人登记、公益法人登记”三级准入制度,落实社会组织免税资格认定、公益性捐赠税前扣除等扶持政策,试点社会组织孵化基地,创建社会组织信息共享平台,完善专业社工与社会组织联系协作机制,打造明星级品牌社会组织,推动社会组织管理信息化、阵地网格化、服务专业化、人才集聚化。三是提振乡贤精英凝聚力。立足和合文化、慈孝文化、善贤文化、德义文化、睦邻文化等优秀传统文化资源,依托乡贤研究协会与乡贤传承基地,全面推动乡贤文化进礼堂、进课堂、进讲堂,挖掘和弘扬传统乡贤文化。深化乡贤回归与基层精英整合,综合运用“内选一批、外联一批、下派一批、回请一批”等方法,将党员干部、经济能人、专家学者、军人教师、海外华侨、道德模范等群体纳入新乡贤体系,建立乡贤名录库与乡贤定向联系制度,依托理事会和基金会等现代组织,创新“乡贤参政厅”“乡贤顾问团”“乡贤工作室”等运作模式,充分发挥乡贤精英威望高、品德优、能力强的综合优势,推动在涵育乡土风尚、化解乡里矛盾、增进乡村和谐等方面深度作为。健全乡贤精英培育储备机制,通过规范登记、定期培训、动态管理等措施,提升乡贤精英社会治理素养,打造文明乡风引领者、优秀文化传承者、公益事业先行者、矛盾纠纷调解者、村居自治推动者。完善乡贤阵地建设、乡贤人才培育的保障、激励与评价机制,推动优质乡贤经验制度化发展。四是提升自治组织支撑力。优化基层自治的政治生态、社会生态与组织生态,提升基层自治组织发展水平。完善以村(居)党组织为核心、村(居)民委员会和村(居)务监督委员会为基础,农民合作组织、集体经济组织与城乡物业组织为纽带,基层服务中心(综治工作站)为依托的城乡基层自治体系;健全村(居)民会议、村(居)民代表会议议事规则、财务管理制度等制度体系。鼓励乡贤参与村(居)“两委”选举,鼓励聘请乡贤担任“乡村振兴参事”,支持在历史底蕴深厚、文化特色鲜明、经济社会基础较好的历史文化村(社区)、美丽乡村精品村(社区)等建设综合性农村(社区)文化礼堂,提升新时代城乡基层“自治共同体”的自治牵引力、乡土凝聚力和文化感召力。深化“一村一约、一社一规”特色发展,完善市民公约、乡规民约、家规族训、行业规章等自治规则,将新时代中国特色社会主义思想、优秀传统文化等融入自治规则体系,营造崇德向善、敦亲睦邻、文明有序的社会风尚。

(四)聚焦治理智能化,处理好经验技术与创新应用的辩证关系,以现代科技为引领,实现由传统管理到智慧治理迈进。一是直击弱点,着力推动治理链资源整合。坚持“云治理”与“微治理”融合创新,统一政府数据采集标准,畅通“横向网格+纵向部门”的数据网络,构筑智慧治理的基础支撑系统。以“互联网+”“网格化+”、物联网、大数据、云计算等信息技术为切入,依托三维地理信息系统(GIS),深化以人口信息、不动产信息、城市部件信息等为主的基础系统与以电子政务、网格管理、电子监察、公共资源管理为主的应用系统的信息采集,推进政府部门业务数据整合,加快基础数据资源跨区域、跨行业、跨机构共享,优先推动金融信用、综合交通、医疗卫生、就业服务等领域数据向社会开放,突破“数据鸿沟”与“信息孤岛”效应,破解非结构化、半结构化数据治理困局,构建集重点领域数据采集、数据共享、数据研判、数据储存、数据监督等功能于一体的基层社会综合信息数据库。二是聚焦重点,着力推动大数据技术创新。依托大数据基础平台和大数据应用中心,全面深化“雪亮工程”“天网工程”,着力推广浙江平安建设信息系统与“网格化管理、组团式服务”两网融合工作,系统强化基层社会治理“中枢极核”,提速重点区域、复杂场所、农村薄弱地区、民族边疆区域公共视频监控系统建设,重点提升高危区域、高危行业、高危群体、高危时段数据掌控度,健全数据闭环处理机制,建构基层社会大数据深度研判机制与实用数据分析模型,优化警力综合调度与快速响应系统,融合创新“平安通”“渔信通”“消防通”等现代科技应用,完善社会监测系统、等级预警系统、综合服务系统、应急处理系统与监督反馈系统,⑩健全人防、物防、智防、心防、制防、联防“六防协同”机制,全面增强基层社会风险精准防控能力。参照枫桥基层社会治理标准化项目核心标准清单,⑪推动政府数据与社会数据的高效采集、有机整合与科学利用,创新“法治指数”“社会和谐指数”等,优化公共服务资源配置。三是突破难点,着力推动高效能跨域协作。坚持协同创新,联动智慧公安、智慧法院与智慧检务建设,深挖“数据流”“业务流”与“关系流”的内在运行机理,加快大情报全面主导警务机制改革、异步时空审理模式、电子物证检验等的创新步伐。坚持重点突破,聚焦问题突出、反映强烈的重点地区、领域与行业,畅通扫黑除恶、猎狐行动、反腐败斗争与整治基层“微腐败”的有机联系,创新社会公共安全防范系统,统筹“线上线下”群防群治力量,完善基层社会不稳定信息源头侦测、源头研判、源头介入机制,健全线索发现移交机制、执法联动协同机制、重大案件跟踪反馈机制,探索“一单受理、多元反馈、智慧建档、全程督办”的闭环处置体系。坚持便民惠民,推广“最多跑一次”改革,加快重点民生事项“一窗受理”“一网通办”“一证通办”,实现精准数据、精细服务、精密管理有机衔接。

注释:

①范如国:《复杂网络结构范型下的社会治理协同创新》,《中国社会科学》2014年第4期。

②靳浩辉,唐宝全:《习近平新时代中国特色社会主义思想对“塔西佗陷阱”与“修昔底德陷阱”的双重超越——以国家治理与全球治理的良性互动为视角》,《学术探索》2017年第12期。

③卢芳霞:《“枫桥经验”:成效、困惑与转型——基于社会管理现代化的分析视角》,《浙江社会科学》2013年第11期。

④黄毅,文军:《从“总体—支配型”到“技术—治理型”:地方政府社会治理创新的逻辑》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》2014年第2期。

⑤Roderick Rhodes,The New Governance:Governing without Government.Political Studies,1996(4).

⑥Inge Kaul and Pedro Conceicao,The New Public Finance:Responding to Global Challenges,Oxford University Press(2006).

⑦金太军,张振波:《乡村社区治理路径研究——基于苏南、苏中、苏北的比较分析》,北京大学出版社2016年版。

⑧参见2018年最高人民法院工作报告。

⑨中共浙江省委政法委员会课题组:《建设具有浙江特色基层社会治理机制的实践与思考》,《公安学刊(浙江警察学院学报)》2015年第3期。

⑩任建通,冯景:《纠纷解决与基层社会治理——以“枫桥经验”为例》,《社会科学论坛》2016年第1期。

⑪陈怡晨,张鑫,卢芳霞:《标准化推动基层社会治理的实践与启示——以浙江“枫桥经验”为例》,《中国标准化》2017年第23期。

———记诸暨市公安局枫桥派出所