音响的新秩序

——对米哈伊频谱音乐的导读

林 昶

引 言

不同的音乐风格、流派都有其组织音响的秩序。这些秩序包括用功能和声支撑的结构、用音高相互关系的张力支撑的结构、用数字逻辑序列关系支撑的结构等等。作曲家在创作的过程中十分依赖各种音响秩序,巴洛克、古典时期的创作属于共性写作时期,因此,这两个时期的作品在音响秩序上更多地体现为一些相近相似的曲式结构。从浪漫主义开始,个性化的创作逐渐盛行,共性写作时期经典的曲式结构已被越来越多的作曲家变形、瓦解,不管是共性时期的经典曲式,还是浪漫主义时期开始的个性化写作趋向,音响秩序的建立或改造都是基于调性中心这个“引力”,由此带来的音响过程或多或少会遵循人的听觉心理期待。从20世纪20年代萌芽的十二音序列音乐到50年代左右的整体序列主义,作曲家们在创作上跳离了调性中心,以数字化逻辑的序列来控制作品的音高、节奏和力度关系,由于音响的过程、人的心理听觉很多时候体现出来并不是简单直观的一些数字化序列关系,因此,绝大部分序列主义时期的作品在数字化序列控制下所形成的音乐会让听者觉得支离破碎。在同时期所产生的电子音乐,初衷是为了突破传统乐器在音色上的局限性,同时也弥补了序列音乐对音色考究的不足。电子音乐以电声乐器、电子设备、电脑等媒体手段呈现出来的音乐风格,在音色方面获得了空前丰富变化。有趣的是,作曲家们在创作电子音乐的时候,谁都没有提及“序列”,但实际上,电子音乐从其电声乐器、电子设备、电脑这一系列的媒体产生过程,已经包含了相当复杂的物理序列,只是这些序列是由“机器”内部所携带的,并不是作曲家们赋予的,可以说,电子音乐的音响秩序更多是由媒体设备本身的装置、程序固有自带的,这也是为什么电子音乐的音响气质和其所对应使用的设备系统、软件系统密不可分。20世纪70年代成立的频谱学派,在序列主义音乐和电子音乐之后,以一种折衷主义的态度建立起了一种新的音响秩序。

频谱学派通过对分音的计算,并把计算出来的各分音还原成音高,在乐谱上记录出来,使乐队演奏出一系列新的音响共鸣。如果要对频谱学派“寻根”的话,可以“追溯”到德彪西的印象主义音乐,在德彪西的创作意识中,属七升11音的运用就体现了泛音列中第11号分音的作用,而随后在梅西安的有限移位模式、共鸣和弦以及意大利作曲家贾钦托·切尔西*贾钦托·切尔西(Giacinto Scelsi 1905—1988),意大利作曲家,代表作是1959年创作的《为乐队作的四个片段》(Quattro Pezzi per Orchestra)。(Giacinto Scelsi,1905—1988)作品中的单音思维,或多或少都闪现了这种频谱学派微观化思维的雏形。

特里斯坦·米哈伊(Tristan Murail)和热拉尔·格里赛(Gerard Grisey)*热拉尔·格里赛(Gerard Grisey)1946年出生于法国的贝尔福(Belfort),1998年逝世。在进入巴黎国立音乐学院之前,格里赛于1963—1965年在德国的特罗辛根大学学习。在巴黎国立音乐学院,他先后获得钢琴伴奏、和声学、对位法、赋格曲写作、作曲等奖项。1972—1974年获得罗马维拉梅迪奇奖学金(Villa Medici)并于1973年与米哈伊等人共同组建“路线探索小组”。代表作品有《时间的漩涡》(Vortex Temporum)、《声响空间》(Les Espaces Acoustique/ The acoustic spaces)、《穿越临界的四首歌》(Quartre chants pour franchir le seuil/Four songs to cross the threshold)。是频谱学派最为重要的两位创始人,他们同为梅西安的学生,而米哈伊自始至终唯一的作曲老师就是梅西安。1947年3月11日,米哈伊出生在法国的勒阿佛尔市。米哈伊本科时期拿到了三个学士学位,分别是古典阿拉伯语、北非阿拉伯语和科学经济学。1967年,他参加了梅西安在巴黎音乐学院的作曲班。1971年,米哈伊获得了令人垂涎的罗马作曲大奖。接下来的两年时间,他在意大利的维拉梅迪奇学院进行学习与研究工作。1973年与格里赛等人创建了“路线探索小组”。随后,他经常在法国IRCAM等一些机构讲学。1997年秋天到2010年12月,米哈伊任教于美国哥伦比亚大学的作曲系。*Ronald Bruce Smith: An Interview with Tristan Murail, Massachusetts: MIT Press, 2000.

他的第一个作品是《海洋的颜色》(CouleurdeMer),写于1969年*严格来说,米哈伊写的第一个作品是钢琴独奏《透过瞳孔的幻想》(Comme un oeil suspendu et poli par le songe),这个作品是米哈伊参加巴黎音乐学院梅西安的作曲班的入学考试中创作的。,正是刚开始跟梅西安学习作曲的时期,也是第一部上演的作品。1970年为小型管弦乐队创作了《海拔8000》,这个作品里运用了大量带有五度和八度的和弦,并模仿印象主义运用了平行和弦进行。在这几年里,米哈伊的创作没有运用频谱的分析与算法,都是凭借对声音的直觉感受找寻声音材料。70年代中期,米哈伊开始对声音的分析产生兴趣,并通过简单的计算获取音高素材。80年代开始,他把人工计算的过程交付给计算机,从而得到更多的数据用以写作。

米哈伊认为自己的创作并不是直接运用声音的素材,而是用声音的图形和声音的结构做文章*Ronald Bruce Smith: An Interview with Tristan Murail, Massachusetts: MIT Press, 2000.。他对某个声音材料进行分析后,通过得出的数据结果,找到声音材料发声过程的特点,把这个发声过程的现象抽离出来,用以控制作品的宏观结构和微观结构。打个比方,利用声音的图形和声音的结构作为素材,就如同今天我们看到的电影3D特技,当你在影片中看到一个长着人类外形的生物以猎豹的姿态在奔跑,原理就是特效人员对猎豹奔跑的形态进行取点,把猎豹奔跑时候的每个细节记录存储下来,然后“套”到人的身上。猎豹和人都不是主题,猎豹奔跑的姿态才是主题,“奔跑的姿态”就如同声音的图形或结构,这种奔跑的姿态可以附加到任何一个物体上。

米哈伊在开始跟梅西安学习的时候,序列音乐的手法占主导。由于序列音乐中的某些音响组织秩序规定,如:八度不能重复、未出现完整序列之前不得重复已有的音高等,使米哈伊觉得非其所求,他认为序列音乐中的和声都是灰白色的,继而转向寻找一种强烈的色彩性和声。意大利作曲家切尔西对米哈伊在创作理念上的影响甚至要大于梅西安。如果说,梅西安对米哈伊在序列音乐写作上的训练培养了米哈伊对音乐材料“管理”的一种态度,那么切尔西作品的音响实体就是为米哈伊找的创作道路开启了专属的大门。切尔西《为乐队作的四个片段》(QuattroPezziperOrchestra/suunanotasola)这个作品,每个乐章都是用一个单音或单独的音响构成全曲。作曲家像一个雕刻家,从一个完整的团块中提取出一个结构,而不象泥瓦匠那样,用若干个不同的单块组成一个结构。米哈伊称之为“声音雕刻”*Ronald Bruce Smith: An Interview with Tristan Murail, Massachusetts: MIT Press, 2000.。

由于受到切尔西创作理念的影响,米哈伊早期创作的作品处处折射出切尔西作品的音响气质——连续、过渡、渐变、没有明显的截点。这种“声音雕刻”的思维,在切尔西的作品里可以说是唯一的一种音响气质。在频谱音乐创作的早期,米哈伊非常青睐这种音响气质,他了解到,切尔西在作品中构建这样的音响过程,首先是依赖敏感的听觉,在弹奏钢琴长音的时候,聆听长音中的泛音衰减,然后在乐队写作中,通过配器手法对其进行模仿。米哈伊要延续这样的写作方式,不能仅仅通过音响的模仿,他需要找到一种构建音响的秩序。也就是说,米哈伊在早期频谱音乐的创作中,使用(或绝大部分使用)真实乐器,演奏出如同电子音乐一般连续渐变的声音,除了音响的模仿外,还需要一些与之相关的确凿的数学、物理数据进行支撑。当米哈伊通过计算、测试并得到音响数据后,再将其转换成记谱,使演奏员以他们可以阅读的乐谱信息,奏出米哈伊所需要的音响。

对电子音乐某种音响的模仿——计算、测试出这种音响的相关数据——把这些数据转换成记谱法,最后由演奏员根据记谱法在真实乐器上进行演绎来获得“电子”音响。这样的流程,可以说是米哈伊在早期频谱音乐创作中建立音响秩序的一道工序。为了实现这样的工序,米哈伊运用了一些物理声学的分析研究,进行数据的计算、筛选。在早期的频谱音乐创作中,格里塞和米哈伊不约而同地都使用到谐音频谱与非谐音频谱、对电子音乐音响的模拟这两种手法。与格里塞不同的是,米哈伊在随后的创作中(大约在20世纪70年代末开始),逐渐增加了算法的设计。正是由于加大了对算法的运用,米哈伊发现了更多的可能性,这使他的频谱音乐慢慢脱离了对电子音乐音响的表层模仿,音响的多样化开始显现出来。

一、插值算法

(一)音高插值算法

插值算法*插值算法的拉丁文原意是“内部插入”,即在已知的函数表中,插入一些表中没有列出的、所需要的中间值。(interpolation)指的是从一个状态平滑地渐变到另一个状态。这种插值算法的观念其实早在浪漫派时期就显现出来,比较明显的是半音化旋律的写作,作曲家在写一个旋律片段的时候,也许心目中大致有一个音区幅度的计划。那么从旋律开始的第一个音或第一个音组到这个旋律的最高音(组)之间,作曲家往往会通过半音的“蠕动”,平滑地接近到这个最高的音(组)。很多时候,当我们仔细排列这些音高素材的时候,会发现大部分都是一个半音阶,这种半音阶被作曲家以不同的形态来“编织”,形成了半音化的旋律,这种半音化的过程,可以理解为插值算法。

在和声进行方面,线性和声的手法也可以被理解为插值算法。在浪漫派音乐中,有不少这样的现象,作曲家在一个乐句或乐段的始末分别设计一个和弦,这两个和弦之间的关系往往是比较简单的,然后在这个乐句或乐段的进行过程中,从开始的和弦平滑地“移动”到停顿的和弦。比较明显的例子是《肖邦前奏曲》的第四首(e小调)。这首作品的伴奏声部为柱式和弦,八分音符的律动几乎贯穿全曲。这首作品是以两大乐句组成的一段曲式,在第一句里,开始的和弦是e小调主和弦的第一转位t6,这句的终止是个属七和弦D7。从t6到D7一共经历了18个不同的和弦,如果从功能上分析的话,这里面有下属和弦、离调和弦、交替调式的借用和弦等,相当复杂。但实际上,从作曲家的意图来说,肖邦根本没有从功能关系的角度来安排这些和弦。从形态上看,这18个和弦就是从第一个和弦t6以三个声部非同步进行的方式,通过半音,逐渐靠拢到最后一个和弦D7。显然,肖邦在创作这个钢琴作品的时候,即兴的成分占了很重要的因素,其次,旋律与和声线性进行的结合方式也是他考虑的另一个因素。这种和声的现象叫做线性和声,可以算得上插值算法的鼻祖。

在频谱音乐中,这种插值算法的情况很普遍,尤其在早期频谱音乐中,作曲家为了模仿电子音乐或某种电声学现象的时候,作品充斥着平滑渐变的音响特点。为了实现这种音响,音高的插值算法就能够大派用场了。在Openmusic*Openmusic是一款由法国IRCAM电子音乐中心研发的计算机辅助作曲软件。里,插值算法运用了“interpolation”这个功能,通过设计出开始的和弦(begin)和终结的和弦(end),然后输入所需要的步径(从开始和弦到终结的和弦所要经历的和弦个数),就可以实现这种插值的效果了,操作非常简单。如果我们拿肖邦《前奏曲》第四首做个试验,用插值的算法运算的话,结果会比较有趣(图1)。由于“interpolation”功能的设计把插值算法的过程真的当成了线性的渐变,因此,这里面会出现不少微分音的和弦,然而,在这个运算的结果中,我们也能看到,有某些和弦与肖邦的原作却是吻合的。

用openmusic模拟这个线性过程

图1 肖邦《前奏曲》第四首中的线性和声

利用插值算法算出来的和声渐变会存在一个小小的缺点,就是比较容易让听众产生可预测感。如果从始发和弦到终结和弦经历10个渐变过程的话,也许听众在听到第四或第五个的时候已经大致能猜出接下来的音响进行方向,听觉的新鲜感会降低。且看米哈伊是如何做到用插值渐变的手法,而又不至于让音乐失去新鲜感、趣味性。第一种方法,把计算出来的结果打乱,使计算出来的渐变过程没那么容易能听出来;第二种方法,把插值算法的步径参数调大,然后在运算结果里根据主观感觉挑选出需要的和弦,比如,预计要得到11个和弦,但在步径里输入25,最后,在25个和弦里挑选出11个。米哈伊在《裂变》的第三部分,预计是要从一个和弦到另一个和弦做插值处理,得到11个和弦,真正运算的时候,米哈伊把步径设成了25,凭自己的听觉感受在25个和弦里挑选出11个(图2)。从图3我们能看出,他在25个结果中选择的思路很有意思,前9个和弦的选择还是比较线性的,最后2个和弦一下子跳了好几步。这让听众在这个进行前大半段的时候,慢慢建立起一种渐变的感觉,等到听众觉得自己能够猜到音响进行方向的时候,米哈伊在最后2个和弦上采用了跳跃式的选择,“领先”于听众的耳朵了。

图2 米哈伊《裂变》第三部分从25个和弦里挑选11个

图3 《冈瓦纳》中的响度插值运算

“interpolation”的第四个输入口控制插值算法曲线,如果这个数值等于0(默认值),那这个渐变将是平滑的线性过程,如果这个值大于0小于1,插值算法的过程偏向于开始值,如果这个值大于1,插值算法的过程偏向于结束值,数值越大,向结束值的倾斜就越明显。

(二)响度插值算法

插值算法同样可以控制别的因素,比如响度。控制响度的曲线要结合Openmusic的另一个插件bpf(Berkeley Packet Filter,图形控制参数)来运算。米哈伊在《冈瓦纳》(Gondwana,1980)中,提取了打击乐和铜管的发声包络线(Envelope),并以打击乐的包络线作为开始值,铜管的包络线作为结束值,通过插值算法得出它们的中间状态,以此来控制作品中小结构的响度变化状态(见图3)。

(三)节奏插值算法

同样,节奏的元素也可以运用到插值算法里面。设计出一个节奏型作为开始值,另一个作为结束值。插值算法的过程也可以被计算出来(图4)。

图4 节奏插值的运算

二、音乐目标

Object(目标)一词源自计算机编程中的Object oriented(面向目标)。计算机编程把很多东西看成是面向目标,并使其归类(class),比如说,正方形就是矩形类的一个目标。通过计算机的分析,某一个音乐目标的特征可以以数据的形式被提取出来,存为“类别”(class)。把“类别”提取出来加载在某一个和弦或音组上,可以产生无穷多的变化。如果在两个不同的音乐目标之间设计插值渐变的话,同样可以形成一系列的中间过渡状态。

由此,米哈伊提出了“音乐目标”(Music object)的概念。他认为,某一种音响运动的形态能让我们辨认出这种音乐风格。比如,古典音乐中持续的分解和弦音型和大量的音阶进行是音乐风格的明显特征,至于分解和弦的内容、音阶的构造是什么,这是相对次要的特征,因此新古典主义音乐大量保留了这种分解和弦的音型和音阶式的旋律,使听者对一百多年前的古典时期作品产生“回归”感。米哈伊把这种相近的音响运动形态称为“音乐目标”。

每一种风格的音乐都有自己特定的一些音乐目标。印象主义时期的音乐目标具有“平行移动”“纱带状”等特点;表现主义的音乐有着“急促跳动”“碎片”等特点。在这些音乐目标的形态下面,具体所包含的音高和节奏是可以被改变、替换的,音乐目标的本体也是可以被“变形”——截断、拉长、压缩等等。米哈伊认为音乐目标是非常灵活的,有很强的可塑性。这种观念和古典、浪漫派时期的主题动机很不一样。

米哈伊在2000年创作的《冬天的碎片》中运用了音乐目标的理念。这部作品为长笛、单簧管、小提琴、大提琴、钢琴、合成器和计算机界面而作,是为了纪念1998年去世的同行及好友——频谱音乐另一位创始人格里赛而作。米哈伊在这个题目下作了注解,表明这个作品是为了描写冬天里“黑暗中的明亮”和“旋转飞舞的雪花”。《冬天的碎片》中的音响材料为米哈伊下一个作品《湖》(Lelac,2001)带来了灵感。

《冬天的碎片》使用了三个音乐目标:1.初现的呼声,用字母C表示;2.用中国大锣采样分析的频谱材料,用字母T表示;3.格里赛作品《序言》(Prologue,1976)中的旋律细胞,用字母G表示(谱例1—谱例3)。初现的呼声(音乐目标C)是一小段由三个音组成的旋律,在作品一开始的时候出现在长笛声部。第一个音由钢琴和打击类的点状声音共同作用下“触发”,后两个音由大提琴、中提琴的泛音以及合成器声部作模仿与延长,模拟回声的效果。中国大锣的材料(音乐目标T)是通过对中国大锣的频谱分析得出的分音结果。音乐目标T的形成为作品接下来的发展提供了丰富的分音结构,以便于米哈伊对其进行过滤、截断、变形等。音乐目标T的首次出现在作品的第六页,以电子音乐部分与真实乐器的演奏共同组合出现。音乐目标G是取材于格里赛《序言》中一开始的旋律片段,这个旋律片段的写作风格模仿了早期音乐中格里高利圣咏,并采用了纽姆记谱法。格里赛在《序言》中的这个旋律片段出现在中提琴声部,而且中提琴的C弦被调低了半音成为B。《序言》中开始的几个音运用了以E音为基音的第5、4、6、9、7号分音。米哈伊在《冬天的碎片》中,同样运用了第5、4、6、9、7号分音作为音乐目标G的材料,只不过这些分音是建立在B音上。

谱例1 《冬天的碎片》中初现的呼声(音乐目标C)

谱例2 《冬天的碎片》采用中国大锣采样分析的频谱材料(音乐目标T)

谱例3 格里塞《序言》中的旋律细胞(音乐目标G)

音乐目标C在作品中的变形幅度是最小的,每次的出现几乎都是以原貌呈现,其最大限度的变形就是音区的拉伸(谱例4)。由于音乐目标C原型材料里的节奏比较宽松、变形的幅度较小,因此它每次的出现总能带来音响的一种稳定感。音乐目标T的变形较大,这个取材于中国大锣泛音列的音乐目标T以上行、下行的方式出现,并被截断、循环,有时候只留下了电子乐的声部持续,作为其他声部的背景层(谱例5)。音乐目标T的每次出现总有一种“断裂”感,形成比较明显的音响对比。音乐目标G的变形方式主要是纵向的声部叠加与横向的节奏压缩。以声部叠加和节奏压缩的方式变形,使得音乐目标G在作品中出现的时候或多或少具有一定的动力性(谱例6)。

谱例4 音乐目标C的音区拉伸

谱例5 音乐目标T的变形

谱例6 音乐目标G的变形

作曲家在《冬天的碎片》中所设计的三个音乐目标在“气质”上就确立了它们在音响中所处的地位——稳定(音乐目标C)、对比(音乐目标T)、动力(音乐目标G)。每个音乐目标本身的“气质”也造成了它们各自变形的可能性。音乐目标T由于是取材中国大锣的泛音列,丰富的分音结构造就了其变形的多种可能性;音乐目标C相对简单的音高构成以及“回声”的效果,促使它的出现需要横向上较大的空间,变形的可能性就相对变小了。

米哈伊在90年代的作品里,对音乐目标的运用逐渐成形,随后大量使用。比如在《快板》(Allegories,1990)里,米哈伊就运用了两种基本的音乐目标——“火箭群”(Rocket group)和“声云”(Clouds of Sounds)。

三、虚拟低音

(一)虚拟低音的产生

虚拟低音(Virtual fundamental)是指在谱面上并没有真实存在的低音。这种虚拟低音的现象更多是一种心理听觉的现象。比如说,传统的固定电话所能接收到的频率范围为340Hz-3000Hz,340Hz大致就是F4这个音左右。但是如果在接听电话的时候,对方是一位声音浑厚的男中音或男低音,我们照样还是能够在第一时间辨别出对方的声音,这时候,实际上是虚拟低音的心理听觉在起作用,电话听筒里的声音已经把这位男性声音的中心频率过滤掉,只剩下泛音的部分,我们大脑会对听觉中捕捉到的泛音进行整合分析,然后得出虚拟低音,从而辨别出这个人的声音,有趣的是,人脑对这种整合分析似乎比电脑还要快。

在乐器的演奏发声方面也存在着虚拟低音的现象,比如,钢琴的最低几个音在频谱分析中,往往基音是显示不出来的,其原因在于钢琴最低几个音按照振动的周期来算的话,弦长是不够的,而我们能“听”到这个音的原因是由于泛音列的集体作用使我们“推算”出了这个音。因此在很多钢琴作品中,最低的几个音作为和弦的低音或者作为低音线条的时候,都要在上方叠加八度音来强化低音效果。拉威尔的钢琴作品《海上孤舟》中,利用了这虚拟低音的效应,用A0音代替了#G0音(谱例7)。按照作品织体的低音进行来说,这个音应该为#G0,但88键的钢琴最低音只到A0,拉威尔此处使用的这个A0音实际只起到了一个“替补”的作用,由于接下来的#G1和#G2的共鸣足够大,它们所包含的泛音也足够清晰,因此,我们在听觉上感觉到最低的这个音好像是#G0。

谱例7 拉威尔《海上孤舟》的虚拟低音现象

(二)虚拟低音的计算方式

在20世纪序列主义音乐产生后,作曲家们在音列、音集、和弦的构成上大多会依赖阿伦·福特(Allen Forte)的音级集合表。由于序列主义音乐的产生,致使作曲家能够在音高的选择上有了更大的自由度,和弦的选择也不仅仅限于三和弦、七和弦或常规的高叠和弦,作曲家甚至能够按照一定音程排列的规律自己创造出一些和弦,这样的话,和弦之间的张力对比就复杂得多了,不像传统的和弦那样,能够凭借简单的听觉经验就能够判断出来。阿伦·福特创建的音级集合表不仅仅把十二个半音的各种组合方式穷尽,更重要的是能够对每一个音组统计出音程含量。通过集合表中每个集合的音程含量,我们能得知这个音级集合里有多少种音程,每种音程有多少个,藉此推断出这个集合的协和程度。当然,这仅仅只是从音级音高的角度考虑,如果结合和弦排列的方式与配器、力度等因素,音级集合的协和程度肯定会随之变化。

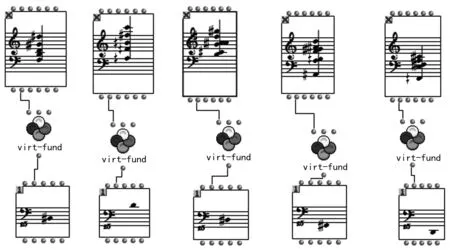

但是,对于微分音,音级集合表是无能为力的。虚拟低音却能在某种程度上解决这个问题。虚拟低音的计算方式,是通过对和弦进行泛音列进行基音归类,得出若干个基音,然后再次对这若干个基音进行深一层的基音归类,直到最后得出的基音为一个音,这个就是虚拟低音,我把这种计算过程称为“逐层归类整合”法。图5是虚拟低音的一个计算过程,图中的这个和弦可以分成两个部分,通过这两个部分我们能够根据最近的基音归属方式找到两个基音C3和3/4#G3,这个步骤主要是通过“就近”的原则,找出分组后的音最靠近哪个基音而得出结果,最后把C3和3/4#G3再整合一次得到F1,F1就是这个和弦的虚拟低音。由Openmusic里的virt-fund功能可以很轻松地算出一个和弦的虚拟低音,图6中把刚才的和弦进行虚拟低音运算,以及把和弦拆分后得到的两个基音进行虚拟低音运算,得到的结果同样是F1音。通过“逐层归类整合”的方式,能以多次整合基音的方式得到最终的“基音”(虚拟低音),由此可见,越复杂的和弦,所跨越的泛音列就越多,所需要整合的次数就越多,最终得到的虚拟低音就越低。从另外一个角度判断,虚拟低音越低,该和弦就越复杂,不协和程度就越大。所以白噪声的虚拟低音是0Hz(因为其频率密度在整个频域内均匀分布)。需要注意的是,在计算若干个和弦的虚拟低音并进行比较的话,一定要确定这些和弦在一个统一的音区内,因为同样的和弦在上下八度移动的情况下,虚拟低音也会随之八度移动。比如,我们要计算和弦C3、D3、E3与和弦F4、G4、A4的虚拟低音并进行比较的话,首先要把他们置于同一个音区,变成C4、D4、E4与F4、G4、A4的比较,或变成C3、D3、E3与F3、G3、A3的比较。

图5虚拟低音的计算过程图6用Openmusic计算的虚拟低音

通过虚拟低音的计算来比较不同和弦的协和度在第二代频谱作曲家的作品中开始大量被运用。约书亚·芬尼伯格(Joshua Fineberg)在1994年创作的《流线》中就使用了虚拟低音,这个作品是为九件乐器而作,他通过对低音提琴揉弦、弓压的变化分析中,得到了一系列的和弦,在作品中,为了使这些和弦的进行符合一定的张力关系,芬尼伯格计算出了这一系列和弦的虚拟低音,然后通过虚拟低音高低进行的顺序来控制这些和弦的张力方向。

米哈伊在作品中也间接地使用了虚拟低音,比如在《沙芮迪》中,他设计了五个分形和弦,在作品中,这五个和弦以不同的先后顺序共出现了三次,每次都是以一种对比材料的方式出现,米哈伊算出这五个分形和弦的虚拟低音,使这五个和弦在每次出现的排序都不一样,从而致使这组对比材料的内部张力进行也不一样(参见图2—图10)。

图7 米哈伊《沙芮迪》中五个分形和弦的虚拟低音

某些特别复杂的和弦在虚拟低音计算的过程中,泛音列整合的步骤上,有可能出现不止一种的整合方式,Openmusic的m-vir-fun功能能够列举出可能的虚拟低音结果(图8)。

图8 虚拟低音的多种可能性计算结果

结 语

米哈伊和格里赛在早期的频谱音乐作品中,把原始的泛音列作为“母板”来规划音乐中的各个元素。在配器上,每种乐器在“扮演”着泛音列中的不同分音,尽管这些乐器本身并不是纯音(具有单一频率的正弦波),它们共同缔造出来的音响也不是一味地还原泛音列的真实音响,但在观念上,这些乐器在音高、时长、力度上的关系以泛音列作为蓝本。米哈伊会以不同的原始泛音列素材作为系统——钢琴低音的泛音列、寺院和教堂的钟声泛音列、西藏铜钦的泛音列、蒙古呼麦的泛音列等等。这些已经存在的泛音列,各自本身在音响上就是一个完整的统一体,频谱学派的作曲家在这些已经存在的音响内部通过声学分析找到音高、节奏、力度的关系,把这种关系作为创作中的“序列”。因此,在这两位作曲家创作草稿上,他们也会把原始泛音列中挑选出来的最重要的分音称为“第一集合”,在这些“第一集合”中,音高与力度是配对的,有时候与时值也是一一对应,这就反映了泛音列中的各个分音的等级关系。这种一一对应的关系与整体序列主义的安排非常相似,所不同的是:整体序列主义是先有了数列与数组的关系,然后去实现音响;频谱音乐更多是先有了自然音响素材,得出数列、数组关系,然后实现音响的再创造,由此建立起了一种音响的新秩序。

70年代产生的频谱乐派从某种意义上来说,是序列音乐和电子音乐的共生体。早期频谱音乐的创作通过单一的泛音列 “集合”与对电子音乐单纯的音响模仿使米哈伊意识到了这种写作的局限性,因而他在随后的创作中,逐渐增加了插值算法、音乐目标、虚拟低音等算法技术。通过这些算法的辅助运算,米哈伊从80年代开始拓宽了频谱音乐的音响世界。

到了21世纪的今天,不会再出现一种新的作曲技法力压群雄,也不会再有人萌发一种超凡脱俗的作曲理念。不同的作曲技法可以理解为看待音响的不同窗口。频谱音乐的创作思维是其中一扇窗户,也许这扇窗户的采光比较好,能看到更清楚的外界事物,但这不能保证一定是你所期望看到的“美景”。对于创造美的事物,每一种作曲技法都是平等的,因此米哈伊认为“音响没有美丑之分,只有有趣和无趣的区别”*引自克劳德·勒杜(Claude Ledoux):《从哲学性到实用性:有关米哈伊音乐的一个命题假想》(From the philosophical to practical: an imaginary proposition concerning the music of Tristan Murail),《当代音乐评论》(Contemporary music review),2000年,Vol 19,第三部分,第41—65页。。