风华流韵一片瓷

翁秀美

素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,

色白花青的锦鲤跃然于碗底……

你隐藏在窑烧里的秘密,

极细腻犹如绣花针落地……

初听这首《青花瓷》,便极惊艳,惊艳歌词如此古典清雅,以及词中的“瓷”,一种素净别致的美。这种美,明晰,干净,于时光里安然沉静,纯净柔和,充满诗情画意。

色彩宁静,胎体透明,形状精巧,图案清心。这莹然可玩的优雅物事,是一代一代瓷器艺人的匠心之作,以无穷智慧,集毕生精力,创造了古往今来如此灿烂辉煌的美妙器物。因瓷器吸水率低,耐高温,耐酸碱,宜接触食物,易清洗易干,极方便实用。几千年来,瓷器与人们的物质生活与精神世界紧密相连。

青瓷釉下彩盘口盖壶最早的釉下彩绘瓷器

“瓷”字最早见于西汉邹阳《酒赋》(《西京杂记》引)。汉之前,人们使用陶器居多,商代烧制成釉陶,开始由陶向瓷过渡。

西汉初期的青瓷器釉层厚,光润,装饰为麻木纹、网纹、方格纹,与印纹陶源出一脉。魏晋南北朝时烧出白瓷,出现釉下彩绘瓷器。1983年,南京雨花台长岗村出土《青瓷釉下彩盘口盖壶》,通体褐色彩绘仙草、异兽、怪人、莲瓣,是我国年代最早的釉下彩绘瓷器。

此时,日用器皿中的青铜和漆器有部分被瓷器取代,餐具、酒具、茶具、文具、照明、卫生及随葬品都用瓷器。东瓯(浙江)缥瓷质量最高。潘岳《笙赋》中说:“披黄苞以授甘,倾缥瓷以酌雩。”《说文》云:“缥,帛青白色也。”说的是用青白色瓷器饮美酒。另外制作精细的罐、壶、莲花灯、鸟形杯、羊形烛台,也有很高的艺术价值。

邢瓷“皎洁如玉”。越瓷“纯净如翠”

唐代。浙江绍兴府越窑,主烧青瓷,釉色晶莹清澈,上品的颜色绿中泛微黄,称为“湖水绿”。有碗托连烧的青瓷茶碗,茶托口沿卷曲作荷叶状,茶碗作花瓣形,釉色翠青,雅致之极!诗人徐夤以“捩翠融青瑞色新”来形容其釉色,将茶与茶具比为“嫩花涵露”,是绝妙的描述。陆羽《茶经》推越窑为瓷器之魁首:“碗,越窑上。”各种敞口碗、莲花碗、荷叶形碗,装饰了狮子、凤凰、牡丹、莲花、卷草等漂亮花纹。

同时,烧造白瓷的邢窑(河北)与越窑形成两大瓷窑系统,以“南青北白”称之。邢窑白瓷胎质厚而细洁,瓷化程度高,瓷质坚硬,朴素大方,不施纹饰。器具底部为璧形的圆圈,被称为“玉璧底”。

越窑青瓷明澈如冰,釉如千峰翠色;邢窑白釉瓷莹润洁白,细腻如玉。古人以“皎洁如玉”比邢瓷之白,以“纯净如翠”比越瓷之青。

宋瓷代表了中国瓷器的最高水平

宋瓷最有名的属哥、官、汝、定、钧五大名窑。

哥窑,在浙江龙泉县。其瓷器釉色以粉青和米色为主,沉厚莹润,釉面有一层麻光。有的通体出现裂纹开片。有冰裂纹、蟹爪纹、鱼子纹、网形纹。开片乃工艺上的缺陷,因胚胎和釉料在受热、冷却时膨胀系数不同而产生,却具自然天成之美。哥窑在器物出窑未冷之时,浸入含紫金土的浆水中,精裂纹渗的颜色深,叫铁线纹;细裂纹渗色浅,叫金丝纹。“金丝铁线”为哥窑的特征。哥窑精品之《哥窑贯耳瓶》,开片均匀,细密有致,釉色浅青,润泽,古朴,端正。

开封官窯,是专为宫廷烧制瓷器的“御制窑”,土质细润,胎薄如蛋壳,釉薄如纸,青白如玉,开很大的纹片。其中有鼎、瓶、炉、觚、尊等。碗、盘、砚滴、笔筒皆为精品。

天青色,是汝窑青瓷的釉色,淡淡的青,近于“雨过天青”之色。开片大美,有“青如天,面如玉,蝉翼纹,晨星稀”之称。晨星稀,是指釉面不同角度的开片稀落寥若晨星。汝窑瓷胎体较薄,纹理重视脉络,上海博物馆藏有北宋汝窑青瓷盘,器底盘有芝麻叶纹理,由一主脉生出很多支脉,支脉上又生出更多支脉,脉胳细密清晰,雅致耐看。

入窑一色,出窑万彩

“瓷”之一字,极具通感。早先混迹网络论坛,文学素养高者甚多,有位网友叫做“一片钧瓷”,隔着屏幕,都有如面冰玉、触之生凉的感觉,遂心生宁静。钧窑胎骨为羊肝色,胎质极硬,叩之有铁声。釉色有雨过天青、玫瑰紫、海棠红、月白等。造型古朴文雅,器身花纹装饰少,通过窑变反映出釉色的自然变化。“入窑一色,出窑万彩”,钧窑的青瓷釉中加入适量氧化铜,又一炉火焰,有如天降椽笔,于窑中作画,遂成大器。釉色青中带红,红中掩紫,蓝中有绿,万千颜色跳跃交织在一起,灿若彩霞绚丽缤纷,钧瓷多为碗、花盆、瓶、炉、洗等,其中花盆造型最为精美。

河北曲阳县(古定州)的定窑是烧白釉瓷的,被誉为“定州花瓷瓶,颜色天下白”(《归潜志》)。一度为官府烧制宫廷用瓷,当那些印花云龙或凤穿牡丹的大盘呈现在眼前,我们如何不为千年前定窑工匠们的精淇技艺和独特匠心发一声赞!定窑精品《白釉孩儿枕》,一个胖乎乎的男孩俯卧于榻上,侧脸斜枕于交叉的手臂上,两脚上跷,活泼悠然,此珍品传世仅此一件。

“……玉枕纱橱,半夜凉初透”,李清照词中的“玉枕”为青白瓷枕,也就是景德镇窑烧的青白瓷,釉色介于青、白之间,有“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磬”之美誉。明清时手工彩绘的粉彩花卉翎毛瓷酒具,薄胎瓷透明度高,可欣赏酒的醇色,极具审美价值。

瓷器的发展以社会的发展和人们的生活方式变化而变化。古人饮茶,碾饼为末,煮水煎之。宋代时兴点茶,点茶时要验水痕,宋祝穆《方舆胜览》言道:“茶色白,人黑盏,其痕易验。”黑盏以建窑为著名,所烧制的免毫盏纹如免毫,宋徽宗赵佶斗茶时使用的茶盏就是建窑免毫盏。于是上行下效,瓷窑皆生产黑茶盏。元代后期,茶叶直接入壶冲泡,茶汤色也以绿为宜,茶盏尚白,黑茶盏便停烧了。

宋瓷天然的纹理与脉络,蕴含深厚的哲学意味和美学旨趣

你看自然之中,风行水上,涟漪阵阵,顺势生成,如这瓷器的开片,虽为人作,却若天成。宋瓷以天青、天蓝为贵,前人形容天青为:雨过天青云破处,这般颜色作将来。宋瓷的天然之韵,如宋人之不慕奢华、注重内心之品质。瓷,将宋人的生活细细研开,讲究精致,一盏一碗,一瓶一盒,原是平常的尘世俗物,却雅意自现,气韵天成。

中国美术学院研究员熊寥先生在《陶瓷美学与中国陶瓷审美的民族特征》一书中说:中国陶瓷科学美追求自然天成的风韵,不仅同中国传统美学的旨趣相合拍,而且在这种美学观念指导下产生的艺术佳作……它们与诗歌、小说、戏剧、绘画、书法等部类艺术相比,显得人工编造的痕迹更少,真可谓达到了天然浑成、天衣无缝的妙境……

清龚轼有诗云:

白釉青花一火成,花从釉里透分明。

可参造化先天妙,无极有来太极生。

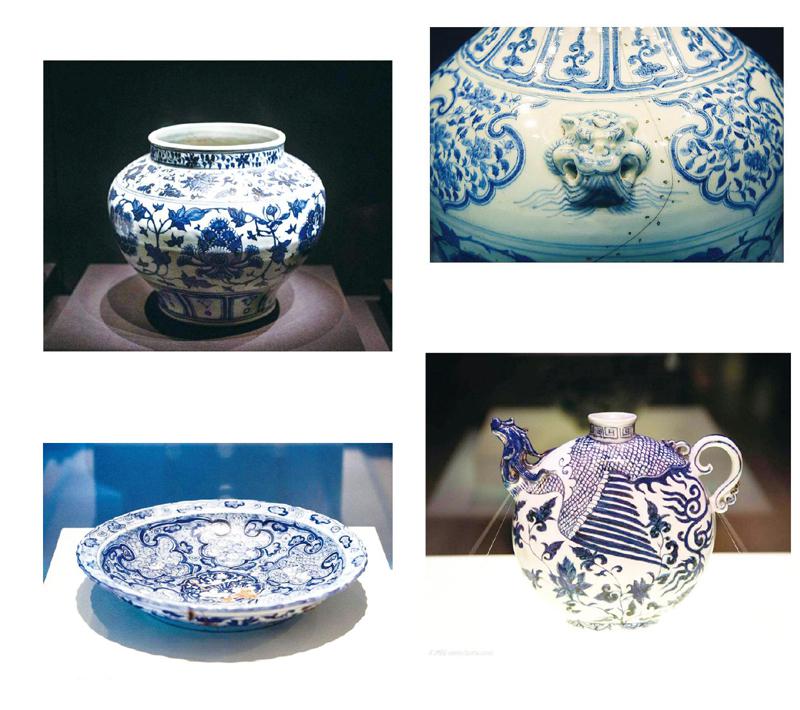

瓷中最美是青花。

青花,即白底蓝花,是釉下彩瓷器。先用氧化钻等矿物作为原料配成绘画彩料,在瓷坯上画出花卉纹样,再罩上透明釉,入窑经1300℃高温焙烧而成。其胎质洁白,蓝色绘画如梅、兰、竹、菊、牡丹、龙、凤、鸳鸯等,皆清新素雅,永不褪色。北京故宫博物院藏《青花松竹梅纹炉》,仿宋代三足炉式样,底有三兽足,两侧对称冲天耳,通体青花,两面绘松竹梅,器形高大,造型优美无比。

明代是中國古代青花瓷的高峰。永乐、宣德青花又为至上之品。台北故宫有宣德折枝花卉纹碗,古朴淡雅,花卉生动,青花发色的渗青和散晕形成白与蓝之间的交融,明亮鲜丽。成化时期的鸡缸杯、葡萄纹杯,画工精细,釉色莹润。《博物要览》说:成窑上品,无过五彩……草虫子母鸡缸杯,人物莲子酒盏,五供养浅盏,草虫小盏……五彩昌箸小碟,香合,各制小罐,皆精妙可人。

李白诗云:清水出芙蓉,天然去雕饰。最美的美是一种平淡天然的美。青花瓷,简单,洁净,无夸张纹饰,不豪华富丽,却有一种静气与淡然,与之相对,使人心情平静。

康熙时青花与彩釉达到极高水准。青花瓷质白中泛青,用色分浓淡与层次,人称青花能分五色。并创新出粉彩、珐琅彩。色彩有霁红、胭脂红、豆青、天青、月白等,前无古人。乾隆瓷器进入极盛期,除常用器具,还有屏风、围棋,笔架、画轴及各种瓜果,工艺精巧,装饰繁华。

冷艳精致的瓷器,可观可赏。这边厢瓷瓶,婀娜多姿似美人,小口,长颈,削肩,鼓腹,端丽清婉,俊俏动人。那边厢花盆,谦谦温润如君子,流线与弧度简洁优美,青绿如玉。静静地端坐于桌面案头,盛水、插花,观之,怦然心动,扑面有春风。

温婉之古瓷,轻巧优雅,鲜亮光洁,行过千年百载,行过久远光阴,依然细腻纯净,不染一尘。其飘逸委婉的审美趣味,含蓄内敛的美学特点,平淡闲适的君子之风及自然从容的境界,与中国人长期追求的文化、儒家之温柔敦厚的美学气质相契相合。令世人无限痴情、钟爱,甚至相守一生。

一杯瓷土,乃大地赐予;一件瓷器,恰天作之合。这一纹一理,一花一鸟,化为一山一水之意境,一素一彩之鲜妍,让你心系,让我情牵。

编辑/书含