多模态符号认知维度下的图像谱系考察

——对米切尔图像谱系的一种拓展

胡易容

(四川大学 符号学-传媒学研究所,四川 成都 610064)

一、图像的多重视野与跨学科谱系

图像通常被解释为绘制、摄制或印制的形象。“图像”的词典释义中,“图”与“像”是同义联合,但两字内在意义倾向有所差异。“图”的金文外面是“囗”,像国邑;里面是“啚”,指边鄙;合起来表示地图。杨树达《积微居小学述林》:“依形求义,图当训地图……‘囗像国邑’。啚为鄙之初字……物具国邑,又有边鄙,非图而何哉?”“图”的本义是“地图”。其字义发展从“地图”“版图”到描绘或印出的形象,进而抽象为一种谋划和思虑。

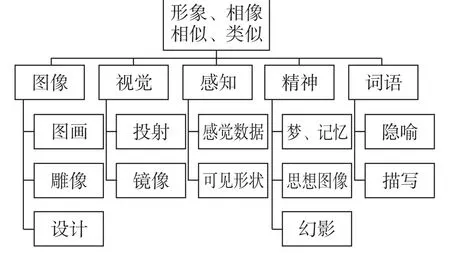

从现代生活和泛科学的概念来看,对图像最常见的理解是“各种图形和影像的集合”,如将图像定义为“客观对象的一种相似性的、生动性的描述或写真”[1]。但若不加视觉作为前缀,现代语境下图像的范畴就十分宽广泛。它可能是听觉图像或其他感知的方式。如果尝试对图像进行一个普适性的定义,就会发现——图像看来具有自明的直观特性,使得我们难以进行一个学术定义。更好的办法或许是从外延入手,通过对图像的归类,从图像的谱系中抽象出图像的内在特质。例如,米切尔(W. J. T. Mitchell)曾为图像的外延做了这样一个分类(图1)[2]6。

图1 米切尔图像分类谱系

米切尔的这个分类主要是围绕“Image”及其并列概念建立的。不过,米切尔的分类依据是学科的核心话语,他说,“精神形象属于心理学和认知论;视觉形象属于光学——是一种物理现象;图画、雕塑和建筑属于艺术史;词语形象属于文学理论;感知形象在生理学、神经学、心理学、艺术史以及不自觉地与哲学和文学批评合作的光学之间占据一个临界的位置。”[2]6这一分类当然很好地说明了不同学科在谈论图像时,所谈论的对象实际上并不是在同一意涵上展开讨论。它们只是集合在“image”这个概念下非常松散的概念使用习惯。实际上,依据过于具体的学科话语实施的分类之间充满了交叉性,且不可能穷尽具体学科的话语边界。或许,这并不利于廓清一个概念的外延。例如,物理图像与生理学的图像具有内在的关联,但两者处于不同的出发点。实际上,任何一个学科的视角都可能指向同一个“物理对象”,但在意涵上却并不存在真正的交叉,甚至其相关性都值得怀疑。正如“1公里”与“1吨”是完全不同的度量方式,当且仅当我们设定特定条件下“公里”与“吨”的相关性时,两种度量方式才可能建立关联。(例如:每公里的特定材料的电线长度质量为Y吨。)

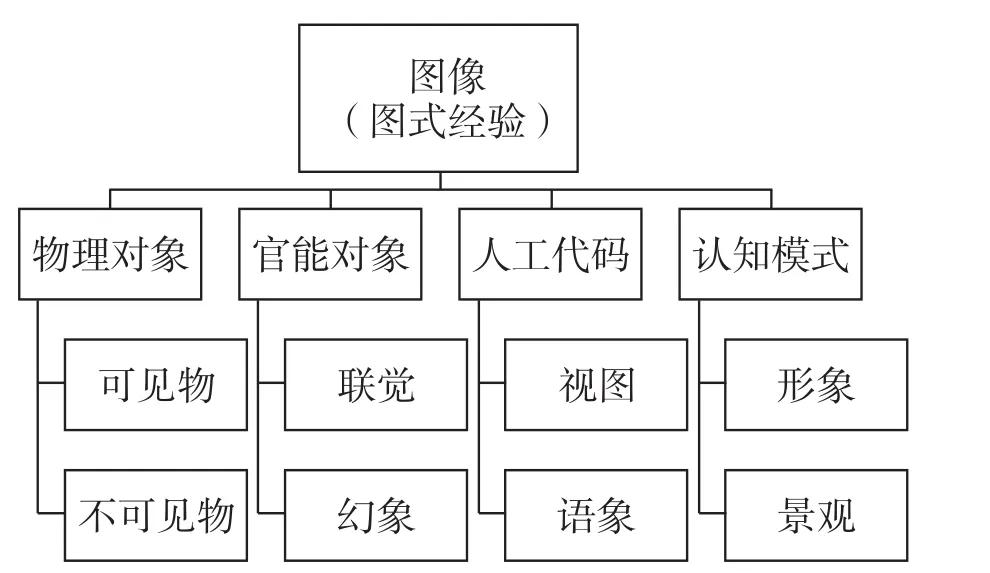

因此,不同学科术语不能简单的堆积,而应是为这些学科话语体系之间建立起一种彼此可通达的话语桥梁或介质来理解图像的多重含义。例如:科学的图像与感知的图像之间有某种关联性。秉持科学观念来看待图像的光学物理属性在特定条件下会导致人类感知的特定结果。最合适的“介质”术语或许是人的感知与解释。这是由于,在一种人文主义的大背景下,所有的分析都最终指向以人的解释为立法规则的意义论。即便在哲学上对一种科学图像论存在争议,也无法否认人类感知图像的生物神经基础和作为对象物的存在。正如一些学者认为的,认知神经科学引入符号学不仅是方法层面上的,也是理论本身的。①诸葛达维.传播符号学跨学科研究的新视角:认知神经科学方法[J].符号与传媒 2017(1):66-76.由此,如果要尝试为图像家族的外延进行一个谱系描述的话,本文更倾向于依据认知方式本身来建立现代文化语境下的图像家族谱系(图2)。

图2 图像认知的类型分析

第一种是可见物(visible objects)——各种并无具体意向的可见之物(包括人工制造物和自然之物)是自然界最常见的现象。可见物的物理基础是反光或发光。这些事物并不具有图像的意图,因而也没有图像通常具有的框架、边界等形式特征。它们之所以成为图像,是因为进入了观看者的“视界”。观看者“被迫”调用自己的文化习得经验以“图像的方式”感知、解释了这些具有可见特性的对象。茫茫夜空亘古未变。但自在的天象尚未成为“图像”,而仅仅是具有潜在的成为图像的可能性。唯有当人们通过观看获得了其中的意义之后,它们就成为了图像——天有天象、水有水文、地有地理。这些可见物的秩序显现是显著的,它向人扑面而来并召唤人们做出解释。

第二种是可转化为视知觉信息的“不可见对象”(invisible objects)。这些不可见的客观对象,经由人为的编码方式转化为视觉样式的理解形式,如:紫外光、红外光、电、磁场、温度等事物,超出了人类的感官直接感知的范围,经由技术性编码转化成实际可见的图像。与可见的对象不同,它并不具有扑面而来的直接视觉显现性。它的视觉性隐藏于其他形式的秩序中,只能通过人的主动作为而显现为人眼可感知的对象。人们在“看到”它们时,其实所看到的只是它们的图式编码形态。例如,我们无法看到风,但通过飘动的旗帜形成风的视觉编码。实际上,不可见之物象并不仅限于光的类同物,任何一种存在物找到相应的图式编码方式,都可能成为图像。例如声波,通过波长的变化视觉化编码,你就可以看到实实在在的声波图像——心电图就是将心脏搏动的运动方式、幅度、频率转化成可见的图像。人的视觉频谱范围相当有限,许多其他事物可以通过视觉转化而成为可见物——他们比直接刺激视觉感官的对象更隐蔽,是等待“发现”的图像。不过,这些物理意义的不可见物仍具有物理意义的秩序性,只需要一些技术性编码就可以加以转化。

第三种可称为“联觉图像”(synaesthesia),其视觉化的线索更加隐蔽。他们无法由物理技术编码直接转化获得,而是建立在人的大脑神经中枢的习得经验基础上的转化。他们由非视觉官能(味觉、触觉、嗅觉、听觉)感知所引发,是一种类视觉感知,被称为“通感”或“联觉”,其先验基础依然是视觉的。例如:通过一首诗建立起的画面,是对视觉经验的联动构想。只不过,由于人们已经非常熟悉这个转化过程而忽略了这种跳跃和转化。与前面的物理世界不同,联觉图像的形成不是外界物理对象的视觉感知结果,而是经由人的主观感知转换结果造成的。

第四种——超感官幻象(illusion),其与物理世界的因果关系更为间接而更依赖于生命个体的综合感知效应。超感官幻想既不需要直接的视觉对象,也不需要由其他感官唤起,而是在头脑中对经验进行某种复合而间接地生成。例如:人们梦境中看到的事物栩栩如生,却并不一定是日常所见;精神病人可以看到子虚乌有的人物、事件、场景。这些场景并不一定是外在世界的直接反映,但它们有着如其亲见的视觉感知效果。这些脑中之象之所以仍具有视觉的形式,是由于视觉认知的经验惯性,作为先验范式的视觉认知习得经验赋予了人们建构于视觉基础之上的幻觉形式。

上面四种可称为“图像”的对象,均不是人们为了“视觉”而专门制作的。它们就在那里,或者是经验生活的一个副产品。因此,这些对象都没有“预设”,而是偏向于接受和解释。下面将要论及的这几类对象,则大为不同。它们均不同程度地掺入了某种人为的编码,是为了观看而具有某种预设。

第五种,视图(picture)是为供人观看而造的可见对象,也是我们日常生活中最常说的图像。可见的各种人造视觉物的感知是最基本的图像样式,其外延包括任何诉诸视觉感知的对象,如各种新闻中的摄影、视觉艺术、广告设计、影视中的画面部分、装置、建筑、商品的外观、人的着装等。这些事物是对自身的图像性具有预设、谋划的——它们诞生之初就预设了与观众所发生的“图式视觉关系”。可以注意到,视图也包括以前面提到的可见物或不可见物为基础的人造图像制作物。声波是不可见的,但声波的可视化描述就成了有意为观看所设置的视图。现代传媒中,可视化是将任何“元信息库”中的信息通过视觉手段进行加工,以符合人们视知觉的编码工作。

第六种是语象(verb icon),其结合了人造对象与“通感”的综合特性,特指语言叙述展现出的视觉联想。之所以将语象特别作为一类图像,是由于语言与图像是表述意义和认知世界的两种基础方式。语言长于抽象性逻辑表意而图像长于直观性再现,两者的表意各有所长而且相互渗透。古希腊将通过语言生动地再现视觉场景的行为称为“ekphrasis”。语象不是基于人类认知中先验过程的图式经验的直接形成,而是由于人类符号表意体系之间的相互渗透的文化历史累计造成的结果。这种异质符号之间的转译,也是人类文化符号系统的重要经验。当前的多媒体背景下,语象已经扩展为更广义的“符象”,不同语言的编码形式都可能转化为某种图式感知。需要特别说明的是,语言中的图像问题绝不是对语言本身的背离。正如杨向荣指出的,“图像与话语之间并不存在天然的对立,他们在表征达意上互为他者”。①杨向荣.从语言学转向到图像转向:视觉时代的诗学话语转型及其反思[J].符号与传媒, 2016(2):120-130.

第七种,是形象(image,figure)。形象和“语象”相比更为抽象,也更为综合。它可以是由语词呈现的“印象”,也可以是多个图像甚至图文共同形成的综合结果。换言之,语象涵涉了一种“词”与“象”的一一对应关系,而“形象”则是一个综合性认知结果。界定“形象”一词的困难在于,其在日常生活中使用范围较宽泛,通常指事物可感的形态相貌。“形象”在文学和艺术中使用较多,包括客观事物的形象和艺术形象。但显然,艺术形象已经不能涵盖当代传媒文化中的形象问题。在本分类体系中,将形象界定为一种基于对象的图式综合印象,主要是指某人、群体(民族、种族、社群、性别)、机构(政府、企业、组织)、城市、国家。形象对于传媒研究具有特殊重要的意义,从正向的传播效果达成来看,即是广义的“品牌形象”。笔者提出,应建立一种更具有普适性的“符号形象学”对无处不在的社会文化形象加以解释[3]。

如果将上述不同层次的对象再进行一个综合与升级,就进入到宏观的社会层面——图式景观(landscapespectacle)。“景观”(Landscape)一词最早出现在希伯来文本的《圣经》旧约全书中[4]。之后,它被引入到地理学中,也成为一种兼具人文要素的对象,“景观可以看成是整体的,或自然的,或人文的,也可以看成某一特殊要素作用下形成的与其他景观相区别的空间单元”[5]。德波(Guy Ernest Dobord)使用奇观(也译为“景观”)来描述“一种物化的世界观”,其本质是“以影像为中介的人们之间的社会关系”[6]。德波用景观对社会文化的批判性观照是一种复杂对象的综合性把握方式。就景观一词的使用而言,它适用于描述那些具有复杂性系统特征的事物,例如传媒社会文化样态、人类网络结构、宇宙图式、人类知识结构谱系等。它的呈现方式也往往不是一个单一的图像,而是一个具有共同目标的图式群。图式景观是复杂性系统的一种把握方式,而复杂性系统的基本特征之一是拒绝概括化表达。

上述八类图像又可以依据其主导倾向大致归纳为四个大类(图3):其中,可见物和不可见物都是物理对象,其主导编码方式是物理学式的;而联觉和幻象都是人们大脑和身体官能在某些条件下形成的知觉结果,物理逻辑无法解释其感知结果的生成,其主导的符码逻辑是生命科学;视觉图像和广义语象(包括其他人工编码的图像化感知)是以图式感知为目标的各种人工代码;而最为抽象的是认知模式层面——形象和景观——它们不受具体的视觉形态限制,而是以区别于线性、单一逻辑为主要特征的“图式”为对象把握方式。其中,“形象”的对象相对比较具体而明确,而景观所描述的对象主要是文化社会的复杂系统。这四个大类中,每一类的两个子类分别为“基础形态”和“延伸形态”。如:可见物是物理对象的基础形态,而不可见物是可见物的延伸形态;联觉是官能对象的基础形态,幻象是神经综述综合作用的高级延伸形态;视图与预想、形象与景观都是这种关系。

图3 四类图像归纳

二、图式认知

从图像谱系来看,任何一个图像类型,都是基于对象再现的像似性特征形成的,这提供了我们界定图像的重要基础。从上述分析来看,图像与“像似”具有某种不可割裂的关联。这是定义图像的一个巧妙办法,因为从外延来看,图像往往难以一概而论,随着人类认知能力的发展,图像自身的介质形态不断拓宽,图像作为一种知觉方式的范围也不断延展。传统的图像的外延较为单一,主要指我们视觉可见的那些二维画面,后来也广泛地包括立体三维图像和现实世界的各种自然景象。但是,仅仅从视觉性来界定图像并不可靠。不仅每个人的视觉能力有差异,人类对于视觉的界定也在不断更新——即便从科学上我们也无法确切地界定哪些是人类的可见光部分。一般人的眼睛可以感知的光波波长在400到700纳米之间,但还有一些人感知范围更广。正常视力的人眼对波长约为555纳米的电磁波最为敏感,这种电磁波处于光学频谱的绿光区域。另外,蝙蝠感知超声波图像,鸽子感知地磁图像,蛇能感知红外线图像等。那么,红外光、紫外光、磁场是否是“图像”的范畴?从最狭义的传统视知觉角度来说,这些超出人类视觉形式的存在都不是图像。当我们戴上红外成像眼镜所看到的图像该如何界定?无疑,我们可以坚持看到的图像只是一种不可见的对象的转译,而不是对象本身。我们看到的图像只是对象的图像化结果。

问题的根本在于,我们对于这些不可见的对象仍用一种“如其所见”的方式加以感知、理解。而图像式感知方式乃是基于人类经验知识中的一种先验的结构样式,它区别于线性的结构。再如,面对一段可识别的文字,人们会自然地有一种动力来读出其内容。这里,同样依赖于视觉来阅读文字,但其感知和理解的方式却是非图像式的。但假如我们完全不认识这段文字,情况就会完全不同。我们会用该文字的“图像特征”来感知和理解的话,得到的就是图像结果。例如,称汉字为“方块字”就是一种图像式的理解方式;一个尚未识字的孩子用他或她经验世界中的图像来描述字的形态笔画;当代书法艺术中逐渐摆脱文字性而追求纯然的笔墨造型时,也就进入了纯然的图像式理解中。

因此,图像并不是一种自明的对象物,而是一种人类经验范畴的概念建构方式。区别于对象物的方式是——图像只能存在于人类的理解之中。这就是说,图像在这里是一种基于人类先验的“范式”——康德(Immanuel Kant)称为“图式”。康德所说的图式是知识经验与对象交割的中介,属于人类总体经验范畴。在这个总体范畴中,有不同的图式。其中“图像”是一种区别于人类其他把握世界方式的特殊经验方式,它与人类长期依赖于视觉的生存有关,但并不局限于视觉本身。在长期的人类文化进化中,图像已经演化出一种具有自身特质的感知、理解方式。之所以说理解,是由于在人文科学范畴内,必须区别于动物式的感知——其必须具有对某种意义的接受和认知。如果尝试给它一个界定,可以说:图像,是以人类视觉经验为原型,以像似性为基本特征的意义知觉形式(包括视觉的比喻、引申形式)。

在符号学范畴内,一切图像皆为像似符号。一方面,视觉作为图像的最原初基础是不可否认的,但在人类的进化过程中,“视觉”已经发展成为“视觉性”,其不再限定于原初神经官能或生理学意义上的视觉,而是一种“图式化”知觉形式。另一方面,意义感知形式在符号学中的意义等同于“符号感知”。在这两个基础上,我们可以在符号学的范畴内说图像是一种像似符号。由此,我们得到了一个既表明其核心品质又具有一定开放性的图像概念:视觉图像是视觉像似符号,听觉图像是听觉像似符号,文字图像是文字的像似性方面,文学语象是有关对象形象描述的像似符号,传媒景观图像是对当代传媒文化的总体性像似性把握……。

三、图像知觉基础

在上述对图像的界定当中,“感知”的概念需要进一步澄清。因为,当我们用“感知”这个概念时并未排除人类以外的生物世界。此处,我们将“像似符号”的讨论暂时作一个还原。首先,剔除人类心理和文化对客观属性可能存在的干扰,从自然界来讨论生物是否具有图像最本质的“像似”能力。众所周知,不仅高级的灵长类动物具有对环境的模仿能力,变色龙、枯叶蛾甚至植物都具有模仿对象或周围环境光学物理性状的能力。通过这些模仿,生物们实现着各自的生存目的。这些情况无人参与,也并不以人的既有经验为依据来产生模仿效应。如果不存在客观的“相似”情况,那些受到欺骗的昆虫为何会掉进猪笼草的陷阱?对于植物界的模仿能力,以及生物在进化过程中所呈现的对环境的光学物理性状(颜色、表面质地、外形)的模仿,并没有一个感知的“主体”在起作用——这是否表明,像似行为在生物世界普遍存在?

如果将进化论的机制考虑进来,结论就会稍有不同。例如,我们可以将进化对环境的模仿视为一种“自然选择”。如,与环境差异度大的个体因容易暴露而受到捕食,未能获得繁衍机会。实际上,我们将“捕食者”的感知能力设定为一个感受的主体,而未受到“感知”的情况我们确实就无从谈论相似。我们可以假设一个场景以观察其中发生的各种情况。

在杳无人烟的野外有一块不知何种原因形成的镜面(如平静的水面、冰面、某种反光的岩石等)。一种微生物被风吹落在这个镜子上,但是由于镜面如此光滑,微生物得不到足够的养料而死去,这个镜面对它是致命的。一株小草在这个镜面下方的一个缝隙顽强生长,让镜面裂开了一条更大的缝隙。接下来,一只昆虫从这块镜子前经过,不过这种虫子的视力很弱,它捕食是主要依赖于嗅觉,因而它未从这个镜子得到任何有用的信息,镜面对它而言并不存在。接下来一只猫从镜子前面经过,它看到了镜子里的自己!这真是令人激动的事!一开始它吃了一惊,但它不认识对面这个家伙是谁。但很快,它从味觉等其他方面找不到镜子里这个家伙的其他信息(嗅觉)后便索然无味地离开了——它并不知道镜子中的影像与自己有任何关系。某天,飞来一只喜鹊。喜鹊对着镜子看看之后,对着镜子梳理自己的羽毛!(目前被认可的实验表明,它是人类所知的唯一能做到这一点的鸟类。)[7]最后,来了一个人类的巫师,巫师看到这块神奇的镜子,如获至宝。她宣称镜子有一种生杀予夺的权力,是上天赐予她所有的。于是,她向刚才走过的所有生灵宣布,必须服从于她的命令,否则她将让镜子剥夺它们的生命。结果我们都知道——微生物自生自灭了,小草在寒冬因未能得到足够的土壤而枯萎了,连从镜子里看到自己的喜鹊,也惊惶地逃窜。看来,只有在巫师的同类中,她的这种宣称才会有效。的确也是这样,巫师凭借这块神奇的宝物成为某不知名部落的统治者,真正地获得了生杀予夺的权力。

微生物和植物没有感知,它们外形上对自然界的模拟实际上不是自身的选择,而是捕食者或外在“感知”力量的结果。变色龙对周围环境的感知并未进入其“心灵”,其机制是一种皮肤细胞层面上的反应。也即,即便在最客观意义上自然界的“相似”都需要某个“感知”主体来介入。至此,我们可以对“相似”做一个符号学界定:相似,是一些物理性状与感知渠道相互作用时所造成的相近性联系。例如:青蛙只对“动态”的对象具有特殊敏锐的感知;某些动物仅仅对某些颜色有感知能力;而某些动物干脆天生色盲;也有许多动物对某种频段的超声波有感知能力。这些现象都属于“知觉世界”的范畴。

接下来的问题是,这些生物通过模仿、或通过自然界进化形成的“相似”是否能上升为一种“像似符号”?如果我们在生物符号学范畴内来探讨,则必须以生物的感知为依据。然而,当我们说“生物符号”或“动物符号”时,我们必须清楚其与人类符号学所具有的本质性差异。这种差异不是单一的“技术性论证结果”,而是一种工作前提。也即是,我们无法以“人”的方式定义“动物的释义”。因为,我们通过人类实验的方式所解释的动物心理并不是“动物世界”本来的那个心理。这一点正如我们在理解“存在”和“存在者”时一样。约翰·迪利(John Deely)指出,“符号是客观预先设定的东西”[8],也即是一旦以人的视角来理解动物,实际上就已经预设了人的价值、观念和行为模式。动物对“相似”具有感知,也会受到欺骗或通过动物的习得经验破解这种欺骗。然而,这些方式都是该种生物的感知官能机制与客观对象的互动结果。而只有人将此种“相似”的情形解释为“像似”,将视觉、听觉、触觉等不同的“相似”的感知抽象为一种“像似符号”。

像似符号不是泛生物意义的模仿,更不是大自然客观存在的“物理属性”,而是在人这一文化生物的感知和心理预设之中形成的抽象性成果。这里并非要从生物意义上维护人的特殊性,而是说“像似符号”是人的心理感知以及文化解释的结果——一种人类文化符号的工作范畴预设。像似性不是一种纯粹的物理属性,而是它与人类生物感知形式所特有的结果。而人类生物体的感知形式,也渗透了人类的社会进化的因素影响。由此,人的“非人类生物性”实际上是一个自相矛盾的命题,只能在生物学感知结构上对人与一些动物的官能进行接近性比较。我们发现他们具有接近性,而这种接近性也仍是以人类的主观视角为出发点的。亦即我们无法以人的视角推知“他者”的存在。而只能通过他者的“存在者”,予以有限认知。这里要将“解释”从感知中抽离出来,以特别说明,人类就感知而言,与部分动物具有同类性。正因为如此,一些符号学家常常纠结于人有时候与动物对待某种疑似符号的情况是如此接近。例如:某个未见过电视或镜子的原始人,在面对这种与灵长类动物的视觉感官具有高度相似特征的对象时,其表现与动物是十分接近的。仅就这个现象,人们无法找到人作为符号动物与其他“非符号动物”泾渭分明的差别。因为,此时的人仅仅在以“生理性官能”去感知对象,而未上升至一种“人”的解释。换言之,此时此刻,这个原始部落的“人”应当是打引号的,此时此刻的行为并不能用以论证人与动物的典型区别。他暂时性退回到动物的共性上,因为人不是一种生物机制的定义,而是一种社会习得和符号化的综合体——释义之所在,符号之所及,人之所在。至于动物符号学,其作为符号学边界的一种拓展,有助于符号学以一种参照系的形式来反思自我。我们更愿意这样来理解“动物符号学”及其范畴中的“符号”,它实际上是借用人类的符号行为特征对动物世界的一种观照,以及探讨跨物种交流的情形,其“符号”一词更多是一种隐喻性的使用而非对本义的颠覆。

我们可以结合“相似”的含义尝试对“像似性”作如下界定:相似,是一些物理性状与感知渠道相互作用时所造成的相近性联系或误导性感知;而像似,是对作用于人类心理感知的对象性状所作的文化习得解释。具体表现为接近性、类比性、引发相互联想并具有造成认知混同的潜在可能。相似往往指单一感知的对象比较;而像似性可以是跨越渠道的。如:尖锐的视觉形状造成触觉联觉的危险感。也即,生物层面上的“相似”落脚于“感知”;而人类文化视域的符号像似必须是文化习得的解释结果。其中,“解释”与“感知”的差异是可以“抽象”和“跨越感知渠道”的。动物经过训练也能形成某种固定联系,如巴甫洛夫的狗对铃声的垂涎。卡西尔指出,这是“反应”(reactions)而非“应对”(responses)和“解释”[9]。

四、图像作为像似符号

从词源上来说,icon一词源自古希腊文中的eikōn,表示图像、形象、再现等意思。在宗教场合及艺术史中,icon表示以画面描述人和事物。在计算机术语中,该词特指一切视觉物以及图形化的呈现。作为符号学术语,icon则是皮尔斯的一个专用术语。皮尔斯根据符号引向对象的方式,将符号分为三类:icon(像似符号)、index(指示符号)、symbol(规约符号)。其中像似符号指向对象的特性是“因为与之相似”[10]。这种特性,就相应地被称为“像似性”(iconicity)。

我们知道,皮尔斯所说的icon是指再现体与对象像似或“共同享有的属性”。索纳森(Goran Sonesson)指出,根据皮尔斯的这个界定,必须进一步指明:(像似)性不仅是联结符号体系内部两个独立事物的关系(仅作为指向),而且还要作为这两个独立存在事物自身的固有属性[11]。也即,像似性既独立存在于“再现体”和“对象”之中,又因其共有而成为两者的纽带。

莫里斯发展了皮尔斯的像似概念,他提出像似符号与对象之间“分享某些性质”[12]。也即是,像似符号与对象之间应有差异,否则像似就变成相同了。不过,莫里斯的这种“分享性质说”遭到了艾柯的强烈批评。艾柯是当代符号学界对像似符号讨论最为深入的学者之一。他从一般符号学角度对像似进行了系统的研究。他以莫里斯的观念为典型,批评了有关像似符号的六种观念,分别为[13]191-192:

1.所谓像似符号与其对象有相同属性(same properties);

2.所谓像似符号与其对象相似(similar);

3.所谓像似符号与其对象具有类似性(analogous);

4.所谓像似符号以其对象为理据(motivated by);

5.所谓像似符号是任意进行编码的(arbitrary);

6.所谓像似符号,无论任意与否,都可以分节为相关的编码单位,并且也许听命于一种多重组接方式,正如词语符号所示。

前四个问题可以简化为一个问题,即像似符号是一种客观存在的“物理属性”还是一种社会的“文化规约”?如果是一种客观的物理属性,则符号(实际上指再现体)与对象的指涉关系就是“自然的”。艾柯称“图像的客观像似”观点是“幼稚可笑的”并对规约性作了辩护。

他认为图像符号如果能与对象分享“属性”,推之极致就能对事物本身构成替代性关系。“分享部分属性”所能得出的实际上并不是一个“符号学上的结论”,而仅仅是满足大众感官的常识[13]220。艾柯所谓大众感官的常识与符号学的结论有何本质不同呢?艾柯所说的符号学结论是基于文化意义的,而非生物层面上的直观感受。即便感知存在于对像似的判断过程之中,也必然是依据于文化生活中的既得经验。艾柯接下来以啤酒广告画面为例,画纸上既无杯子、也无冒着的气泡和凝结的薄雾。他的结论是——像似符号与对象没有任何物理属性上的“共同”可言。不是对象本身的“相似”或“类似”造成了我们面对一杯假啤酒所产生的欲望,而是心理结构。艾柯进一步指出,导致我们面对物理成分完全不同的事物产生“同一效应”的根本原因是“已有知识”[13]220。①参阅原版,对译文有调整:Eco, Umberto. A Theory of Semiotics [M]. Indiana: Indiana University Press,1979:191-192.

艾柯坚守符号规约性的根本性地位,他的观点在维护符号学体系的完整性过程中是至关重要的。我们可以这样来理解艾柯的主张:如果“像似”是客观的属性,那么“像似”关系就成为仅仅发生在“再现体”与“对象”的二元关系中。人类释义外在于“像似”这个“客观”事物,而这是与符号的本意相悖的。并且,当我们将再现体和对象孤立起来看待时,符号三元关系的完整表意过程都未形成,我们又如何确知是否发生过“像似”这件事?因此,必须在“解释项”当中,“再现体”和“对象”的这种特殊关系才能得以确定。换言之,像似性必须进入“心理感知”,是一种知觉类似性。正如科布利(Paul Cobley)指出:“仅仅相似并不构成像似符号,如长得很像的双胞胎并不构成彼此的符号;镜子里的影像如此像我,但也并不是我的像似符号。因此,像似符号必须是在社会实践中对‘相似性’——社会习规约定之后的结果。符号的像似是一种特殊类型的相似。它是在规约基础上的抽象。”[14]这也表明,像似性并不站在规约性之对立面,而是建立在规约性的基础之上。它是一种广泛存在的性质,既可以是自然世界具体描摹带来的感知,也可以是宗教世界对宇宙的宏大“构像”。

艾柯维护符号学规约性基础的坚定信念并未转化为论证方面的完美。以他对“相似”的啤酒广告画面的举例来看,并不具有绝对的说服力。画面上的啤酒虽然不具有真实啤酒的口感,但却具有真实啤酒的“物理性状”。物理属性不仅包括物质成分,也应当包括可感知的物理性状。从物理性状来说,广告画面上冒着泡的啤酒与桌面上真实冒泡的啤酒的确分享了某种共同的性质。这种物理性状的分享并不违背艾柯所说的感知结构性相同。这在他有关“糖”与“糖精”的例子上表现得更为明显。两种完全不同化学成分的物质,造成了类似的知觉效果。艾柯以此论证“像似根本不分享”什么物质属性的相同或相似,它只是与我们味觉相互作用才发生某种类似的效果。实际上,这种味觉的类似依然具有“客观性”和“物理性”。艾柯对莫里斯的攻击失之公允之处在于将莫里斯的“感知性状属性”置换为“物理的或化学的物质构成属性”。由此,作为像似符号的图像建构与于某种对象性质的特性显现,但当我们一旦称之为符号时,则这种显现体现为一种社会心理中的意义把握。图像也就在这种自然秩序与主体意向性之间,建构了一种特定的把握方式和认知模式。

五、结语

图像作为视知觉相联系的概念范畴,在新媒体时代发生了巨大的转变。它从视知觉的本位逐渐向一种整体的认知图式发生某种扩延。这个过程并不是遽然发生的:从柏拉图用镜子映现的世界,到康德的“图式”(schema)思维;从古希腊的赋像(ekphrasis)传统到德波对社会的景观(spectacle)化反思都反映了图像从原初的视知觉逻辑向一种抽象的思维方式的转进。在海德格尔的观念中,“‘世界成为图像’这件事情本身,就标志着现代之本质”[15]。这个观念也可以理解为现代世界以媒介化方式的转变。由此,在新的语境下“图像”的认知就应是一个多维度的概念集,其与传统的图像概念明显的区别是它超越出视知觉范畴,而成为一种区别于语言线性逻辑的整合认知模式——图式化观念。图式观念所蕴含的整体性逻辑是我们把握这个由无数碎片汇聚而成的传媒景观世界的重要方式之一。