新型悬浮式防护服防X线辐射效果、可操作性和舒适性评价

周建炜, 赵振华, 官 乐, 余日胜

介入诊疗在各个学科的应用日益广泛,但医护人员所受X线辐射剂量随之日益增加,可能诱发随机(致癌和基因突变等)和确定性损伤(小剂量或大剂量照射产生放射损伤)[1-3]。如何更好地做好介入医护人员辐射防护,始终备受临床关注。为此,本中心研究开发出一款新型“悬浮式防护服”,并获得国家发明专利。本研究检测了该悬浮式防护服射线防护效率,并对可操作性和使用舒适性进行评价,以期临床推广应用。

1 材料与方法

1.1 新型悬浮式防护服设计理念

新型悬浮式防护服基本设计理念是移动式无负重全面防护X线辐射。该专利防护服结构包括三大部分:①防护头盔——为透明防辐射材料,无顶,可拆卸,为操作者提供宽阔视野。②防护主体——基本材料为铅胶皮,具有2.0 mm/1.0 mm(正面/侧后面)铅当量的X线防护能力。防护服后面设有可启闭开口,两侧手臂处设置防护软帘。③活动实时调节装置——防护服左右骨架通过宽度调节装置连接,相向或相背运动调节防护服横向宽度,适合不同身材手术者;上下半身防护骨架通过承接部活动装置和高度悬浮装置连接,可实现前、左、右、上、下等5个维度方向活动。防护服底部有4个万向轮,方便移动,并承担所有重量,以实现操作时零负重。(图 1①)

1.2 射线防护评价

所有射线防护检测均按照GBZ130-2013《医用X射线诊断放射防护要求》进行。采用荷兰Philips公司FD20 DSA机、标准水模(尺寸为300 mm×300 mm×200 mm,箱壁由有机玻璃制作)、美国 Inovision公司451P型 X.γ.β射线巡测仪。将铜板(300 mm×300 mm×1.5 mm)放置于水模上,模体置于有用线束中,诊床与影像接收器间距调至250 mm,照射野面积调至250 mm×200 mm。设置检测程序为Abdomen Frontal 3 fps,采用透视照射模式,设备显示条件为82 kV、8.7 mA。水模体上增加厚度为1.5 mm铜板,选择自动亮度控制条件,射束垂直从床下向床上照射。射线巡测仪有效测量点位于测试平面(140 cm×120 cm)上,测试平面中心点距地面90 cm,分别在床侧第1术者位和第2术者位平面上按头部、胸部、腹部、下肢、足部位置进行巡测,检测点距地面高度分别为 155 cm、125 cm、105 cm、80 cm、20 cm。普通防护服为Barad C202双面连体防护衣(无袖,重叠卡扣型,北京巴瑞德医疗器械公司),0.5 mm/0.25 mm(前面/后面)铅当量。相同条件下,对新型防护服和普通防护服分别进行检测。除普通防护服头部和足部外,其余检测部位均在有/无防护服两种状态下各测量1次。每个部位均曝光10 s,间歇30 s,重复操作10次,读取剂量率,然后对数据进行校准,再取其算术平均值,单位为μSv/h。(图1②)

1.3 操作性和舒适性评价

由于新型悬浮式防护服未正式进入临床应用,请本院15名介入放射科医师参与模拟手术评价(图1③)。先后穿普通防护服、悬浮式防护服进行模拟手术操作,结束后对可操作性和防护服舒适性进行评价。操作性按手术流程4部分(①穿防护服,②踩射线、调整床及球管,③导管导丝及药物、器械操作,④进出手术室及与外界交流),每部分3个程度(分别记2分、1分、0分)记录总分;舒适性按身心感受4部分(①热感、出汗,②负重、疲劳感,③安全感,④美观度),每部分3个程度(分别记2分、1分、0分)记录总分。15位操作者独立完成评分,互不交流。

1.4 统计学分析

采用SPSS 20.0软件进行统计学分析。计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间比较用t检验,两组间操作性和舒适性比较用配对样本秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 防护效率比较

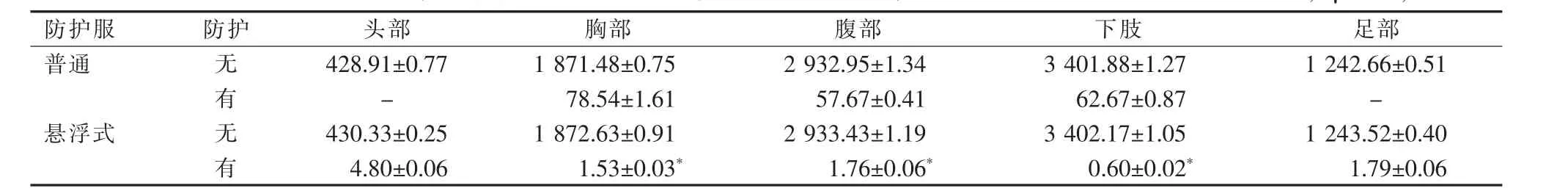

第1术者剂量率最大者为普通防护服头部、足部,即无防护条件下分别达到(428.91±0.77) μSv/h、(1 242.66±0.51) μSv/h,悬浮式防护服内头部、足部剂量率仅为(4.80±0.06) μSv/h、(1.79±0.06) μSv/h;与普通防护服相比,悬浮式防护服内胸部、腹部和下肢剂量率明显降低(t=135.5~1 688.9,P<0.01),见表1。第2术者普通防护服头部、足部剂量率分别达(696.36±1.15) μSv/h、(843.67±0.49) μSv/h,悬浮式防护服与普通防护服相比,可有效降低各部位射线剂量率(P<0.01),见表 2。

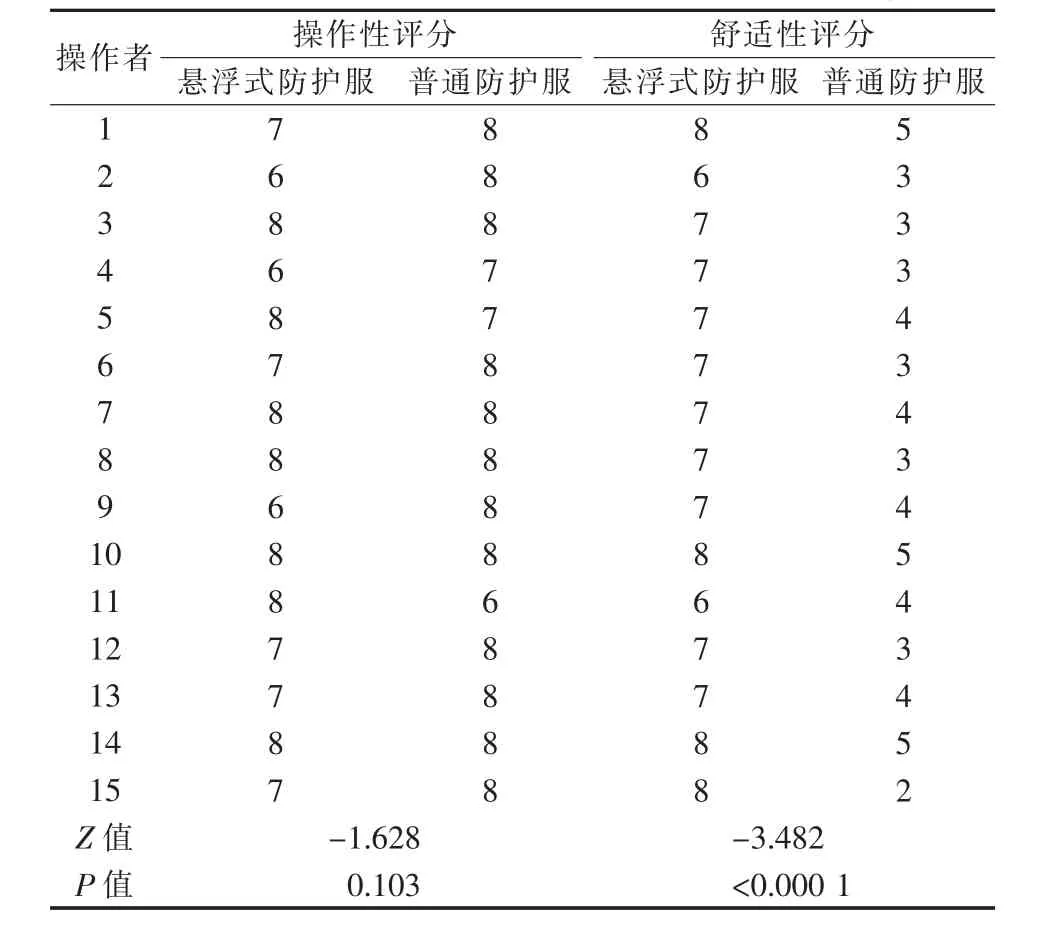

2.2 操作性和舒适性比较

防护服操作性比较表明,悬浮式防护服操作性评分虽低于普通防护服,但差异无统计学意义(Z=-1.826,P=0.103),15 名(次)评价中有 4 名操作者反映刚开始操作时袖口前伸出有部分阻碍,熟悉后也可顺畅完成操作;舒适性比较表明,悬浮式防护服舒适性明显优于普通防护服(Z=-3.482,P<0.000 1),避免了普通防护服重力带来的不适和闷热感,且有11名操作者表示操作中还可向后倚靠休息,见表3。悬浮式防护服在安全感方面更显优势,美观度方面相当。

图1 新型悬浮式防护服及现场评价示意图

表1 第1术者有/无悬浮式和普通防护服剂量率比较 x±s,μSv/h,n=10

表2 第2术者有/无悬浮式和普通防护服剂量率比较 x±s,μSv/h,n=10

3 讨论

近年来介入放射学发展迅猛,被誉为与传统内科、外科并列的第3大诊疗技术[4]。大部分介入诊疗依赖于X射线定位,不可避免地使患者和术者受到大量射线照射。有研究显示,普通防护服防护下冠状动脉造影和经皮冠状动脉介入治疗中术者所受平均有效辐射剂量为0.4 μGy/min,射频消融为0.1 μGy/min,经皮肾镜取石为 0.7 μGy/min,骨科椎体成形术则高达 1.4 μGy/min[5]。 另有研究表明,肝动脉栓塞化疗术X射曝光时间为2.75~129.0 min,防护服内最高剂量率为 163.8 μSv/h[6]。 不仅有客观原因,还有部分术者主观放射防护意识不强及医院监管不严、技术培训不完善等因素[7],使介入放射学防护仍存在诸多问题。

传统防护设备包括固有防护配件和个人穿戴式防护用品(防护服、铅帽、铅围脖和铅围裙),尽管配备齐全,但目前防护效果却并不令人满意。Shortt等[8]研究显示,每次介入手术人员眼、甲状腺和手部受照射后平均有效剂量为0.27~1.29 mSv。本研究发现穿普通防护服操作时,第1、第2术者位置胸、腹、下肢均无法达到安全值(2.5 μSv/h)。目前普通穿戴式防护服对足部无防护作用,会曝露于较高辐射中。普通防护服另一个弊端即为笨重的铅衣直接由操作者承担,长期穿戴势必引起身体承重部位损伤。

为减轻操作者负重,研究者们设计了床载式防辐射装置[9]和悬吊式防护屏[3,10]。 刘智慧等[11]通过应用铅防护屏、床侧防护吊帘和房顶防护吊帘等综合防护措施,使放射剂量从未加防护前(382±113)μSv/h降低至防护后(49.7±32.2)μSv/h。上述设备在具有一定防护作用的同时,一定程度上也避免了长期穿防护服引起的劳损性疾病。但上述设备无法实现头部、足部有效防护,由于屏蔽散射线及漏射线存在,左胸部可测到相对较高辐射剂量率。此外,由于各种原因,如器械长度不足及手术部位在曝光野内时,床旁防护设备会影响操作。针对上述现象,法国学者设计了防辐射防护舱(上、左、前三面防护材料构成的开放式防护装置)[12],并经135台心脏电生理手术中检测发现,该防护仓与普通防护服相比防护作用更佳,并可有效降低操作者头部辐射剂量,但未对手部和背部进行防护。国内孙智山等[13]设计了一种圆筒式放射线操作房,在有效减少辐射同时,具备良好的可操作性和舒适性。但该设备无法实现前倾,无法实现患者对侧操作,且手部仍未得到很好防护。

新型悬浮式防护服在研究设计时,参考了目前各种防护装置/防护服优点,主要特点为在大铅当量下能实现良好的活动性。本防护服外形类似衣服,由活动度更大、更稳定的内骨架作为支撑,操作者可免于负重;两侧增加防护软帘,实现对手臂防护;底部由4个万向轮提供移动平台,移动范围大,便于在手术室进出,使医师与家属及技师交流更为顺畅,更能满足临床需求。

相比于普通防护服及其它非负重防护服(防护房/舱、悬吊类或内骨架支撑类),本悬浮式防护服具有以下优点:①铅当量合理,防护更加全面。前期针对介入诊疗中常用的X线条件,采用不同铅当量对防护效果进行了评价,研究表明铅当量至少为1.0 mm。防护服设计完成后,防护主体在1.0 mm铅当量以上,重叠后部分达2.0 mm铅当量。经辐射检测,除头部以外,第1、2术者位置在防护服内辐射值均处于安全值内,显著优于普通防护服,相当于隔室操作水平。由于介入手术者活动度及范围较大,如防护不全面(法国防辐射防护舱),转身拿器械或与技师、护士交流时背部或右侧可能会曝露于射线中。本防护服在右侧及背侧均有足量防护,避免意外曝露发生。②内骨架活动度更大(实现实时悬浮的最大保障)。这不仅能实现前倾,还能够侧弯,活动范围呈“圆锥”形,使操作者上半身活动基本不受限制,还能在操作者疲劳时或操作间隙休息时提供倚靠。③细节上更适应介入操作。例如头部面罩有更大空间,能防止操作人员呼吸时面罩铅玻璃产生雾气;面罩去顶设计能让防护服有良好通风性,使操作者与外界顺畅地交流;经辐射检测,第1、2操作者头部约为4.8 μSv/h,在较低水平;如果操作者缩小曝光野,辐射水平会更低,去顶设计利大于弊;防护服上半身上下浮动时,特制的弹性部件使升降更加灵活,能随着操作需要或不同操作者身型实时地上下升降及左右开合;防护服在实时变形时,无曝露部位,依然防护全面。

表3 两种防护服操作性、舒适性评分比较 分,n=15

普通防护服在众多防护方式中可操作性、灵活性最大,新型悬浮式防护服可操作性、灵活性评价虽稍低于普通防护服,但不影响手术操作,在手术流程4部分(洗手、消毒、铺单,踩射线、调整床及球管,导管导丝及药物、器械操作,进出手术室、与外界交流评分及与操作者交流)中均能完成操作,大部分操作顺畅。在舒适性方面,新型悬浮式防护服远优于普通防护服,不仅可避免操作者身体负重引起的不适及疲劳感、通风不良所致闷热、出汗,还能带来心理方面的安全感;让更多年轻医师能安心地投入到安全、高效、精准的介入诊疗中。新型防护服在美观度方面与普通防护服相当,外观达到了医患均感觉美观、可接受程度。初步研究表明具有很好的实用性。

新型悬浮式防护服需要优化及改进之处:①防护服无菌衣需定制,穿戴时需助手协助完成。②前倾时相对费力、前倾角度需要再加大。前倾费力原因是为保持防护服平衡,背部铅皮相对较重引起。可通过适当调整平衡比例,减轻背部铅皮重量解决此问题。③未来进行智能化改进,使之成为辐射防护机器人。

本研究结论认为,新型悬浮式防护服具有良好的防护性能,基本实现全面防护;真正实现零负重,舒适美观;一体化设计,灵活性强,活动范围广,具有良好的应用前景。

[1] Baum RA, Baum S.Interventional radiology: a half century of innovation[J].Radiology, 2014, 273(2 Suppl): S75-S91.

[2] Ray MJ, Mohammad F, Taylor WB, et al.Comparison of fluoroscopic operator eye exposures when working from femoral region, side, or head of patient[J].Proc(Bayl Univ Med Cent),2013,26:243-246.

[3] Miller DL, Balter S, Schueler BA, et al.Clinical radiation management for fluoroscopically guided interventional procedures[J].Radiology, 2010, 257: 321-332.

[4] 邹英华,宋 莉.中国介入放射学回顾与展望[J].中华放射学杂志,2013,47:36-39.

[5] Kim KP,Miller DL,Berrington de Gonzalez A,et al.Occupational radiation doses to operators performing fluoroscopically-guided procedures[J].Health phys, 2012, 103: 80-99.

[6] 韦宏旷,唐孟俭,覃志英,等.对介入放射手术中医生和受检者受照剂量的研究[J].中国医学装备,2016,25:37-39.

[7] 李耀斌,于秀梅.介入放射学的防护问题与管理对策[J].中国卫生产业,2016,13:155-157.

[8] Shortt CP,Al-Hashimi H,Malone L,et al.Staff radiation doses to the lower extremities in interventional radiology[J].Cardiovasc Intervent Radiol, 2007, 30: 1206-1209.

[9] 曹厚德.“床载式介入放射防护装置”研制成功[J].介入放射学杂志,2000,9:66.

[10]陈子满,黄美萍,罗 纯,等.悬吊防护屏对介入医师最佳防护方案的体模研究[J].介入放射学杂志,2015,24:637-641.

[11]刘智慧,郑玉建,孟 军,等.某医院消化内科介入防护装置效果评价[J].中国辐射卫生, 2010, 19:167-168.

[12] Dragusin O, Weerasooriya R, Jais P, et al.Evaluation of a radiation protection cabin for invasive electrophysiological procedures[J].Eur Heart J, 2007, 28: 183-189.

[13]孙智山,曾建平,周胜华,等.防放射线手术操作房对介入术中防护效率与操作灵活性的影响[J].介入放射学杂志,2013,22:690-693.