城市基层社会组织发展中的问题与对策

——以深圳市龙岗区横岗街道社会组织发展为例

曾宪旺

社会组织已成为国家治理体系和治理能力现代化建设的重要组成部分,成为政府、市场、社会关系重构过程中,代表“社会”的最重要组织形式。培育发展社会组织,不断创新社会管理,打造共建共治共享的社会治理格局,是一项重大课题。

一、横岗街道社会组织发展现状分析

近年来,深圳市龙岗区横岗街道①横岗街道于2016年底分设为横岗和园山两个街道,本文横岗街道为分设前的大横岗街道,所引用数据截至2016年底。社会组织发展迅速,社会组织数量持续增长、作用日益凸显,不少社区成立了社区志愿者队伍,提供社区服务,激发了居民群众参与社会事务的热情。但横岗街道大部分社会组织仍处于发展的起步阶段,整个街道的社会组织优势与短板并存。

(一)社会组织数量不断增加,但质量有待提升

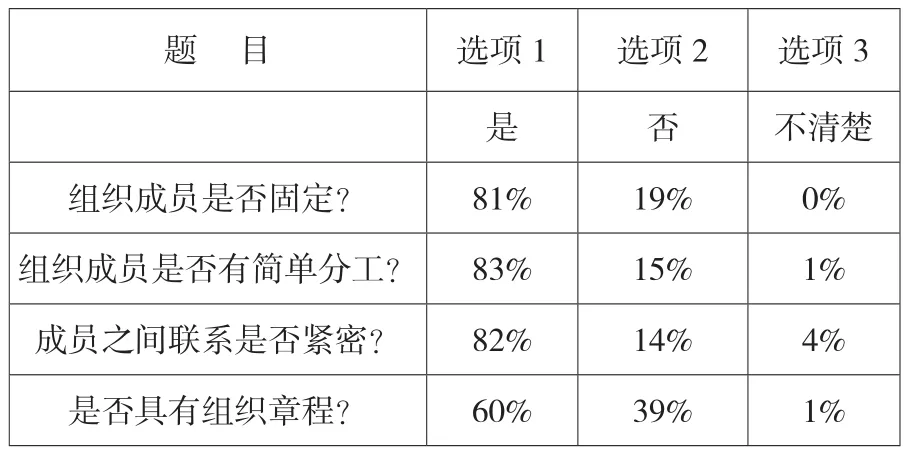

横岗街道对社会组织发展非常重视,将社会组织的培育发展纳入街道社会建设总体布局,大力扶持和引导社区社会组织发展。横岗街道的社会组织快速增长,仅2014年就成立了98家社会组织,至2016年底,已新增252家社会组织(见表1)。由于多数是新生社会组织,规模普遍较小,管理较为薄弱,服务能力较差。部分社会组织存在组织成员不稳定、流动性大、分工不明确等问题,接近40%的社会组织并不具有组织章程,社会组织内部管理结构亟待完善(见表2)。

表1:每年社会组织新增数量统计表

表2:组织内部管理调研问卷结果

(二)社会组织作用日益显现,但结构发展不平衡

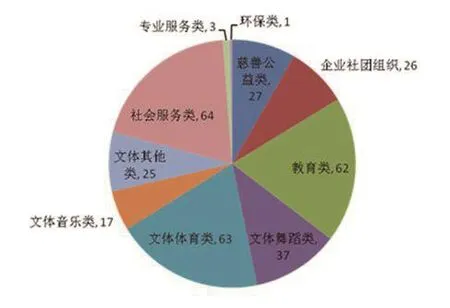

自龙岗区推出“社区民生大盆菜”项目以来,横岗街道不少社会组织通过“大盆菜”的契机尝试承接项目来回应社区需求,比如,残友艺术团通过申请“大盆菜”服务类项目,满足当地残疾人精神文化娱乐的需求。但是承接过“大盆菜”项目的社会组织仅占29%,大部分社会组织仍处于初级阶段。从社会组织的功能上看,兴趣爱好类社会组织居多,社会组织种类较为单一,其中,文体娱乐类占43.69%,而提供社会服务的社会组织数量偏少(见图1)。目前,社会组织提供的更多是基本生活便利服务,专业型的社会组织较少,难以满足居民的专业性服务需求,例如,为老服务、医疗卫生、法律援助等。

图1:2016年底横岗街道社会组织分类情况

(三)社会组织人员数量多,但专业型人才缺乏

横岗街道的社会组织群众基础扎实,都是由群众提出需求,大部分居民发起倡议而形成的。绝大部分社会组织成员数量介于11至20人之间(见图2)。从社区社会组织人员组成情况来看,目前参与社区社会组织的人员主要集中在离退休人员和一些来这里给子女带孩子的老年人。那些本应成为社区社会组织的领军人物,即在各个工作领域的精英和有威望的社会人物,由于缺乏参与社区公共事务的动力以及社区归属感和凝聚力不足,反而游离在社区社会组织之外,不利于社区社会组织的健康发展。

图2:组织成员数量

(四)政府扶持力度不断加大,但社会组织自身能力不足

横岗街道于2015年6月印发《横岗街道培育扶持社会组织发展专项经费使用暂行办法》,设立社会组织发展专项资金,加大对社会组织的扶持力度。但是横岗的社会组织大多是只进行了备案登记的一些具有社会合法性的草根组织,并没有完善的参与机制和成文的规范条例,自身能力发展不充分、内部治理不完善,独立性不强,社会公信力不高,处于小散弱的状态,无法充分发挥社会组织在社会建设中的功效及承担政府转移职能,这限制了横岗的社会组织进一步发展壮大。

(五)社会治理不断创新,但社会组织活力有待进一步释放

横岗街道社会治理呈现三大亮点。一是创新“一核多元、五化联动”的基层治理新模式,构建以社区党委为核心,以居委会自治为基础,以社区工作站为政务管理的服务平台。以“标准化、智慧化、网格化、精细化、法治化”为标准,全面提升社区治理能力。二是创新“一会六共”社会治理模式,依托各社区现有和谐共建促进会(以下简称“和促会”),整合社区各类党群组织、自治组织、社会组织的力量,构建“党群共建、大事共议、平安共管、环境共治、文明共创、服务共享”六个功能平台,实现社区共管共建共享。三是创建社区驿站。以华乐社区为试点,打造“社区驿站”。将社区党建、综治维稳、计划生育、社区安全、社会建设等工作下放到社区,把各种社区多元主体共同拉进社区驿站进行运作和管理。探索通过“一个平台、一个组织、一个公约”,实施“多元主体共驻、共建、共享”,达到“社区群众自主、自治、自助”。

面对人民日益增长的美好生活需要,社会组织发展和服务能力总体存在不足。一方面,横岗街道社会组织缺少政府的有效指导和扶持,面临经费不足、活动场地缺少、领袖人物匮乏、信息获得不充分等现实问题。在对接政府职能转移时,社会组织与社会上大企业、大公司竞争处于劣势地位。另一方面,专业服务类的社会组织较少,参与基层社会治理能力较弱,在提供法律援助、化解社会矛盾等方面有待进一步发展。

(六)党建工作更加重视,但社会组织党建基础比较薄弱

横岗街道突出党建引领,把党建工作贯穿于社会组织发展的始终,充分发挥党组织在社会组织中的政治核心作用。一是实施党组织“再造工程”。把支部建在社会组织上,以社会行为和兴趣取向为依据,把行业、特长、兴趣、技能和需求相近的党员划分一起,建立四点半学校党支部、科普协会党支部、体育运动协会等多个功能型党组织,党组织引领社会组织更加到位,党员参与社会活动更加积极,党群联系更加紧密。二是灵活设置党组织。对于单独建立党组织条件不成熟的,通过联合建、挂靠建、临时建等三种途径提高党的组织覆盖率。比如,按照业务相近的原则,建立横岗文创园党委、228工业园区党委、六约南联合工业园区党委等六个联合党委。

社区社会组织党建工作有效性亟待加强。当前,为完成上级关于社会组织党建的定量任务,重“建党”、轻“党建”,没有考虑到如何提升社会组织党建工作的有效性与针对性,没有分层分类对不同社会组织开展党建工作,没有充分调动社会组织党建队伍的积极性等,这样出现社会组织党建工作“有名无实”。①李德:《当前我国社会组织快速发展产生的党建新问题和新要求》,《毛泽东邓小平理论研究》2016年第7期。同时,一些社区社会组织自身对党建工作的必要性和重要性认识不到位,重业务、轻党建现象普遍存在,甚至存在着排斥和抵触的心理。加之社会组织党务干部难以选配且流动较为频繁,“社会组织党务干部少,业务熟悉的党务干部更少”现象比较突出,直接影响了社会组织党建工作的开展。一些社会组织往往简单照搬其他机构的党建工作方式,存在党建与业务“两张皮”现象,同时,面临人才、经费、活动场所等难题,党组织活动相对缺乏、内容单调,党建工作氛围不浓,严重影响了党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用的发挥。

二、新时代推进城市基层社会组织发展的对策建议

党的十九大报告提出,加强社区治理体系建设,推动社会治理重心向基层下移,发挥社会组织作用,实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。这体现社会组织在打造共建共治共享的社会治理格局中的重要作用。深圳应当在创新社会治理方面走在前列,坚持政府扶持与管理监督并重,通过购买公共服务,激发公共参与的活力,充分释放公共服务资源,并强化社会组织政治属性,形成“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法制保障”五位一体的社会治理格局。通过汲取横岗街道社会组织的发展经验,从党的建设、政府扶持、能力建设、管理模式、公共参与等五个方面对深圳社会组织的发展提出对策与建议。

(一)坚持走中国特色社会组织发展之路,加强社会组织党建

2016年8月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,第一次明确提出“中国特色的社会组织发展之路”这一命题。坚持走中国特色社会组织发展之路,要立足中国基本国情,在社会主义制度框架内,与基数庞大的基层党组织、事业单位、人民团体共同服务国家、服务社会、服务群众。①詹成付:《走中国特色的社会组织发展之路》,《中国社会组织》2016年第23期。当前,中国社会发展进入结构多元化阶段,加强社会组织党建才能促进其健康发展。一是发挥社会组织党组织政治核心作用,着力提升组织力,在社会组织中发展党员,打造一支政治素质高、业务精、能力强的党务工作者队伍。二是严格落实好党建指导员制度,选派一批党建工作指导、联络员,指导推动符合条件的社会组织建立党组织,指导尚未成立党组织的在负责人和业务骨干中发展党员。三是理顺管理体系,在管理体制上形成归口管理、统一管理和兜底管理三种形态以及相关的工作指导关系,明确组织部、党工委和其他领导组成员单位在抓好社会组织管理、加强党建工作方面的职责任务,建立“组织部门牵头抓总、党工委统一领导、业务主管单位协同配合”的党建工作机制。如深圳市宝安区,建立了以区委组织部(两新组织党工委)牵头抓总、区社会组织党委管理为主、业务主管单位管理为辅、街道和社区管理兜底的社会组织党建工作管理体制。

(二)加大政府扶持力度,增强社会组织活力

社会组织广泛分布在经济社会文化生态环境等领域,凭借其自身专业化、行业化特点,满足人民多元化需求。新时代、新目标、新安排,意味着社会组织获得了前所未有的发展空间和施展才华的舞台,社会组织的发展进入快速发展时期。在社会组织发展的初期,政府要加大扶持力度。一是让社会组织有资格做事。降低社会组织参与社会治理准入门槛,鼓励社区社会组织以街道层面社区社会组织联合会的名义,组团申报委托购买的项目。②郭锡山、王修晓等:《居民需求、社会组织服务能力与政府购买服务模式探索:以北京市海淀区为例》,宋贵伦、冯虹等编:《社会建设蓝皮书:2016年北京社会建设分析报告》,北京:社会科学文献出版社,2016年,第150页。二是让社会组织有事可做。编制政府购买清单,将可以交给社会的职能和事项剥离出来,让渡给社会组织,促使社会组织从自娱性向公益性转变。三是让社会组织有钱做事。加大政府职能转移,并建立政府“放权”、民间“接力”的常态化工作机制,设立公共财政支持社区社会组织专项财政预算,对社区社会组织的支持专项资金使用方式主要以政府出资购买服务、无补贴转移部分政府职能为主,辅以补贴开办费等其他方式。③卢文刚:《经济特区社会组织发展创新:探索、问题与对策——以深圳市为例》,《社会建设》2015年第5期。

(三)强化能力建设,打造“质量型”社会组织

深圳目前已有社会组织超过1.15万家,从业人员超过15万,成为深圳社会建设的重要力量。④数据由深圳众智公共服务创新中心提供。但多数社会组织,尤其是社区社会组织参与社会治理的能力较弱,因此当前工作重心应从注重社会组织“量的发展”转向“质的培育”。一是制定基层社会组织长期发展规划,坚持以人民为中心,整合社区资源,达到社区社会组织与社区和谐有序发展的良好局面。二是发挥好各级社会组织孵化平台的作用,发掘、培养社会组织专业人才,强化社会组织能力建设,增强其自身“造血”功能。⑤曾宪旺:《深圳基层治理创新探讨:以上海经验为参照》,《特区实践与理论》2016年第6期。

(四)坚持放管并重,推动社会组织健康发展

社会组织是保障和改善民生的重要参与力量和创新社会治理的主体力量之一。为确保社会组织的健康持续发展,必须坚持放管并重,推动社会组织依法自治,既要简政放权、优化服务、积极扶持,又要加强事中事后监管,促进社会组织健康有序发展。一方面,大力扶持发展社会治理类和社会慈善类社会组织,提升其服务能力水平,鼓励支持社会组织参与社会治理,对心理健康、矫治安帮、法律援助、矛盾化解、环境保护等社会治理领域以及扶贫济困、慈善救助、扶老助残等社会保障领域,通过购买服务,转移给社会组织承办。另一方面,加强对政府购买服务的管理,编制具备承接政府职能转移的社会组织目录,实行动态管理。建立健全评估指标体系和第三方评估机制,强化监督审计,健全完善建立行政司法监管、社会公众监督、社会组织自律“三位一体”的综合监管体系。同时,培育发展枢纽型、支持型社会组织,包括行业协会、综合性社会组织联合会等,充分发挥其对社会组织发展的规范和引导作用,实现“以社管社”。①王延奎:《社会组织参与社会治理研究:以深圳市龙岗区为例》,《人民论坛》2014年第32期。

(五)加强社会基层治理创新,打造共建共治共享社会治理格局

现代社会治理方式强调政府机关、企事业单位、社会组织、社区和个人,通过构建平等合作的伙伴关系,形成共建共治共享的社会治理格局。根据横岗街道的经验,提出以下三个方面的建议:一是探索建立“一核多元共治”社区治理模式。以社区党委为核心,发挥领导作用。依托社区党群服务中心,将社会组织、社区股份合作公司、物业管理公司、企业、志愿者组织等主体纳入社区治理体系中,通过政府购买或者社会资助的方式让各社会主体参与社会治理、提供居民个性化、市场化的服务。二是建立政府与社会组织协商平台与机制,使社会组织协商成为常态化。充分利用社会组织“沟通桥梁”的优势,将居民的现实需求上传至政府,将政府的政策信息下达至居民,做好二者的沟通协调工作。三是提升社会组织政治参与能力。社区社会组织要认真学习政治参与的程序和方式,熟悉社区相关政治事务的运行机制,提升自身在表达政治诉求和传递政治信息时的能力与智慧。同时,要调动居民政治参与的积极性,保障居民政治参与的广泛性,让政治参与在居民中成为一种“民情”。

(六)借鉴国外社会组织运行的先进经验

国外的社会组织起步较早,已形成一套较为完备的运转体系。例如,德国以宪法为基础、民法典为基本规则、联邦社团法为补充形成社会组织法制管理框架,通过法律为社会组织规范有序的运行提供基本保障,对社会组织法律地位和权利能力作出清晰明确的界定,并对违反法律的社会组织作出管制规定。②赵伟媛:《德国社会组织法治化的经验及启示》,《赤子》2013年第3期。另见杨解朴:《德国民间组织:发展状况与社会功能》,载于黄晓勇编:《民间组织蓝皮书:中国民间组织报告(2011-2012)》,北京:社会科学文献出版社,2012年,第252-257页。新加坡设立国家社区领袖培训学院,专门培训基层领袖领导能力及提高专业人员的实践能力,以加强社区服务的素质。③何科君、宋薇:《新加坡的基层社会组织建设》,《上海党史与党建》2013年第5期。英国将政社协作上升并固定到国家政策层面,签订《政府与志愿者及社区组织关系协定》,赋予社会组织作为公共服务供给主体的合法地位,明确政府与社会组织合作的原则和各自的责任,共同努力推进社会、文化、公民、经济和环境的发展,提升民众的幸福感和生活质量。④夏国永:《国外政府与社会组织合作治理的经验借鉴与启示》。另见李峰:《英国社会组织参与公共服务供给的历程及启示》,《哈尔滨市委党校学报》2015年第4期。日本将社会组织公益资格的审核权转移给第三方,由内阁办公室组织成立“公益法人委员会”,成员由各个领域专家组成,独立对社会组织的公益性质作出判断,进而推动民间公益规范化,激发社会组织内在活力。⑤张哲:《社会团体法人制度:从“官”到“公”——日本公益法人制度改革对我国社会团体管理制度之意义》,《苏州大学学报(法学版)》2016年第1期。另见胡杰成:《促进社会组织参与社会治理的国内外经验及启示》,国家发展和改革委员会经济体制与管理研究所,2015年5月5日,http://www.china-reform.org/content_602.html。自党的十八大以来,中央和国务院积极探索中国特色的社会组织发展之路,在登记管理、培育扶持等方面进行一系列的改革与创新,取得一定的成效,但在政府职能转移、社会组织人才培养等领域改革仍处于起步和探索阶段,研究和借鉴国外社会组织先进经验,对“努力走出一条具有中国特色的社会组织发展之路”有启示作用。