深圳企业外迁问题探析

——以深圳市福田区为例

陈建军 韩 靓

市场主体的扩张是经济发展的一般规律,企业在完成一定程度的资本积累后会在经济和产业规模上不断寻求新的发展空间。在20世纪90年代我国就已经开始出现这一经济现象。随着深圳经济社会发展和土地资源趋紧,深圳企业外迁的现象引起社会各界的高度关注,其中企业外迁不仅是市场主体的经济决策行为,而且事关区域经济社会发展大局。

深圳是中国一线大城市中面积最小的城市,城市建设用地仅868平方公里,工业用地274平方公里,且90%以上集中在原特区外。274平方公里工业用地中,原农村集体股份公司为140平方公里,占全市工业用地的51%。新增可建设用地几乎为零,拿地难、成本高导致企业用地需求无法满足,部分企业选择去内地投资建厂,企业生产重心逐步从深圳迁至其他地区。加之深圳近年厂房租金增长过快,而周边惠州、东莞、河源、中山等地剩余劳动力充足、土地成本及水电成本较低,区域竞争优势明显,导致深圳企业加速外迁。

本文选取深圳市福田区作为研究对象,对福田辖区内150家不同属性、不同行业、不同规模的企业进行了问卷调查,内容包括企业的经营状况、外迁意向、地区环境和企业对外迁看法等四个方面,共设32个问题。开展此次调研的逻辑前提是,福田部分企业存在外迁意向,因此,调研问题的设置主要集中在“外迁意向”和“地区环境”两个部分,意图了解影响福田区企业外迁的因素。

一、福田区企业外迁现状

2003年和2004年,福田区的外迁企业分别为52家和27家,其中2003年前三个季度从福田搬迁至宝安、龙岗等原关外地区和深圳市外的企业就有17家,其中1家为特大型企业,造成20亿元的产值损失。①福田统计局:《辖区工业企业外迁趋势加剧》, 2016年11月21日,http://www.szft.gov.cn/zf/ftxx/xwdt/ftdt/201107/t20110713_231377.html。2005年到2007年间,有近300家企业迁出福田区,②三年外迁企业总数达294家,流失产值合计243.84亿元。其中2007年外迁企业63家。③福田统计局:《辖区工业企业外迁趋势加剧》,2016年11月21日,http://www.szft.gov.cn/zf/ftxx/xwdt/ftdt/201107/t20110713_231377.html。特别是2012年以来,福田区一些企业在面临产业升级以及环境、土地等制约因素后,相继产生了“迁徙”的欲望。以建筑业为例,近5年来搬迁至其他区企业共计67家,迁入仅28家,其中2016年迁出13家(含深圳市市政工程总公司等生产规模较大的企业),迁入仅1家。2016年前三个季度,福田区迁出企业(如金地物业、聚橙网络等)共23家,营业收入流失26亿元。受空间、资源等环境因素的制约,福田区外迁企业不仅数量大,而且有较多规模以上工业企业,部分发展中企业出现生产扩张型外迁,出现迁出与迁入不平衡的现象,④2014年,福田区规模以上工业企业共迁出23家,流失工业总产值为27.34亿元;而同期迁入福田的工业企业仅有3家,增加工业总产值仅为8.83亿元。对福田区经济发展影响明显。以本次调查的企业为例,过去3年内,企业搬迁过1次39家,搬迁过2次33家,搬迁过3次或以上31家。

二、福田区企业外迁原因分析

随着福田区城市建设和产业发展不断加快,土地资源和产业空间趋紧,深圳其他行政区(新区)、深圳周边城市(如珠海、东莞、惠州、中山、河源等)、其他省份(如江西、广西、湖南、福建等)的区位优势不断提高,加之这些区域地方政府向企业提供较大的政策优惠,成为福田区企业向这些区域转移的重要诱因。

(一)福田区经济结构调整影响

福田区经济结构调整影响了部分企业外迁。受自然资源和产业发展空间的限制,基于经济转型发展的需求,福田区经济结构调整的基本思路是淘汰低端产业,为高端产业落户腾出宝贵空间。全球金融风暴以后,福田区于2009年就提出了通过淘汰低端产业转变低端、粗放型的经济发展模式。通过大力推进“四旧”区域改造升级,淘汰了一大批劳动密集型、低效高能耗的企业,整合区域内产业空间,不断完善产业配套措施,吸引高端产业入驻,走一条产业高端化发展道路。这一举措成效明显,大批高端企业落户福田。在产业政策调整的大环境下,一些传统粗放型企业外迁是必然的结果。

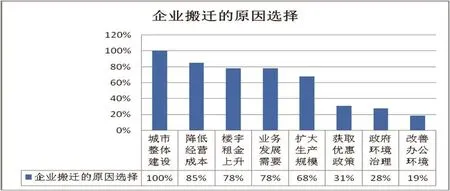

图1: 福田区企业搬迁的原因

(二)福田区企业发展制约因素突出

福田区经济和产业发展空间趋紧是促使企业外迁的关键因素。从此次调研的数据来看,150家企业中有105家企业对企业所在地区域公平竞争环境中“本地土地价格及可承受性”项的评价为“不满意”,评价为“满意”的企业为零。有关调研指出,福田区目前可开发的存量土地资源极为有限,空间不足致使一些大企业、大项目无法落地,一些需要扩大发展规模的企业留不下来。⑤高圣元区长2016年10月19日在福田区七届人大一次会议上的政府工作报告。这充分表明,制约因素对福田辖区企业发展产生了巨大影响,具体表现在三个方面:

一是土地资源紧缺。福田区是深圳最早的行政区之一,经高度城市化建设后,剩余可开发的土地日趋减少。福田区土地约有79平方公里,建成区57平方公里,占总面积的72.1%,可用土地资源严重不足。由于存量用地资源短缺且分布零散,新兴产业规划布局受限,重大项目和生产配套设施落地困难,一些在福田区内发展壮大的企业,如腾讯、天虹等都因产业空间不足而外迁;另一方面,空间的不足也成为一些国内外优秀企业落户福田的阻力。

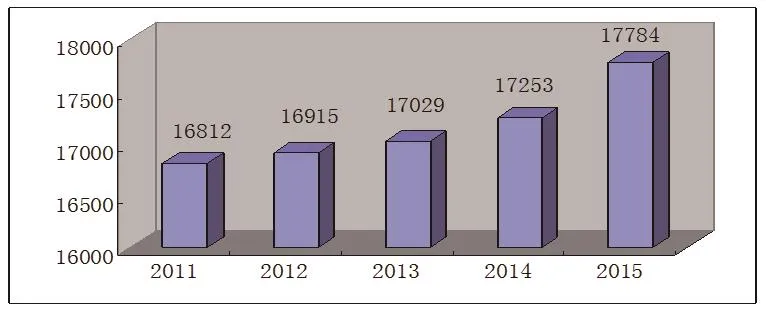

图2:福田区2011-2015年常住人口密度(单位:人/平方公里)

二是大密度人口影响人居环境。目前福田区常住人口150.17万,实际管理人口200多万,人口密度(2.56万人/平方公里)居全市各区之首。①2014年末福田区共有常住人口135.71万人,比2013年末增加1.76万人。从图2可以看出,福田区的人口密度不断增大,2016年同比增长的人口数达146人/平方公里。根据广东省统计局2016年底统计结果,深圳超过上海成为全国人口密度最高的超大城市。

三是企业经营成本高。调研结果显示,85%的企业外迁目的是“降低经营成本”。具体来说,一方面是租金高。在土地资源紧缺、产业空间趋紧的大环境下,福田区的工业用地租金高昂,增加了企业的运营成本和创新成本,导致区外一些知名企业和新兴产业望而却步,区内高技术企业的流失和外迁也不断加剧。调研结果显示,78%的企业因楼宇租金上升而做出外迁选择。另一方面,福田区(根据深圳市有关数据)与广州、珠海、惠州等地相比,用水、用电、用工等成本均偏高。用水成本方面,深圳市工业用水4.40元/ 立方米,商业、服务业、建筑业用水4.55元/ 立方米(包括污水处理费),而广州和珠海的非居民生活用水比深圳低得多,分别为3.46元/立方米和2.43元/立方米。②非居民生活用水是除居民生活用水和特种用水以外的各种用水,包括工业、行政事业和经营服务业等用水;特种用水是指营业性歌舞厅、夜总会、桑拿、洗浴、纤体中心、水疗、沐足、美容和外轮、洗车的用水。惠州的用水成本也比深圳低,经营服务用水为4.24元/立方米,电子工业用水为3.24元/立方米,以自来水为主原料的工业用水为3.01元/立方米。深圳市不同于广东省其他城市的用电价格标准,对于当地企业和外地投资者来说,是一个值得引起关注的焦点问题。人工成本方面,深圳最低工资标准为2130元/月,位居广东省第一(全国第二),超过湛江1020元/月。人力成本增加了深圳企业压力,福田企业发展必然受到影响。接受调研的企业对“本地招录员工的难易程度”一项评价为“满意”的仅20%,评价为不满意的为25%,超过一半的企业认为“一般”。

(三)毗邻经济区域吸引力增强

根据此次调研数据分析,企业外迁区域选择中,选择“搬迁至市其他区”和“本省范围搬迁”两项最多,分别为44家和66家,选择在“本区内部搬迁”与“跨省搬迁”均为18家。福田区企业选择外迁与其他省、市、区等经济区域吸引力增强不无关系。深圳是我国改革开放的排头兵,福田区具备良好的创业投资环境,政策、资本、法治环境、市场环境、地理区位等一系列优势吸引着投资创业者。但随着经济特区一体化进程加快,龙岗、宝安等地区区位条件不断向好发展,交通、投资环境、产业配套措施、人居医疗环境等方面逐步优化,企业落户后仍可以享受与福田区一样便利的交通、市场和融资环境,因此,从福田搬迁至深圳其他区的企业意愿较强。从全国的角度看,一方面,国家实施“一带一路”、“西部大开发”等重大战略后,中西部省份抓住机遇发展经济,开创了环北部湾经济圈、长株潭经济区、武汉经济圈和长江经济带等经济高地,不断优化投资环境,形成了强大的“磁场效应”吸引深圳企业去投资。另一方面,受其他区域招商引资政策的影响。近年来,福建、江西、湖南、贵州、广西等省以东部沿海、西部地区经济转型为契机,利用各种政策优惠引进东部转移的企业。为了吸引更多的企业落户,江西、福建、湖北等省都组织了由省长、市长带队的招商团来深圳,在土地出让、纳税、政策审批等方面向企业提供了优渥的条件。调查结果显示,在企业外迁的原因中,31%的企业愿意为获取优惠政策而迁移。

三、对策建议

企业外迁战略不仅影响企业本身,还影响区域经济的发展。2017年1月,福田区委区政府结合中心城区新时代发展面临的新形势、新问题,以“深圳质量、深圳标准”为引领,积极推进实施区“十三五”规划,着力全面打造金融、人文、服务和创新“四高地”,不断探索“一条转型升级、高端化发展之路”。同时,各经济产业部门立足自身职能主动作为、精准发力,大力优化营商环境,主动为企业提供支持和帮助,积极引导,以取得企业和区域经济发展的双赢。

(一)不断加大产业政策调整力度

福田区土地资源趋紧,产业空间不足,投资成本高昂等“瓶颈”不再适宜传统的劳动力密集型、资源消耗性企业的发展。因此,福田区产业发展定位主要是淘汰资源消耗高的低端生产型企业,致力于总部经济、服务经济和楼宇经济的高端战略,对不同形态的企业实施不同的引导政策,在加大引进网络金融业、高新产业、高端服务业聚集福田的同时,适度引导高能耗低产出、劳动密集型等传统型企业向周边欠发达地区迁移。明确的方向和定位使得福田区产业结构日趋优化,第三产业比重显著提高,占比93.58%。鲜明的区域经济政策会对企业产生巨大的引导作用,会使区域内企业主动做出外迁与否的战略。

(二)加快推进产业结构优化

产业政策引导着区域内企业的进退机制,利用低端企业外迁的机遇期调整优化区域内产业结构,同时保证产业调整不产生明显的波动,确保顺利转型。一是加快推进企业转型升级。政府要大力提高先进产能比重、优化企业内部结构、加大发展战略性新兴产业力度、不断优化产品和技术结构等方式加快企业的转型步伐。与此同时,政府还可以尝试设立转型升级示范点,发挥其带头和模范作用,以此逐渐拉开企业转型升级的序幕,使整个区的企业顺利完成转型升级过程。二是大力推进自主创新。企业是技术创新的主体,创新也是企业发展的动力。以“十三五”打造“四高地”发展目标为依托,鼓励企业自主研发,自主创新,不断提高企业竞争力,必要时可以为创新的企业提供一定的奖励和资金支持,解决他们的后顾之忧。三是关注福田区产业薄弱环节。一个经济区域内产业集聚规模和完备程度能客观反映该区域内经济发展的程度和竞争力。政府主管部门不断优化区域内产业链条,能够有效加快产业的进一步集聚。福田区在经济转型过程中,一方面要适度引导一些企业外迁,同时也要发现区域内产业的薄弱环节,加大招商力度,及时引进相应产业进行补强。四是适当引导一些企业外迁,同时引进高新技术企业。借鉴温州等地的经验,福田区要引进高端技术,提高产业层次,增加企业的软实力并且要形成多样化的产业组织形式。为更好地达到这一目的,政府可以大力引进高新技术企业,与此同时,把一些劳动密集型、低附加值企业适度迁移到别处,以便更快地形成结构合理的产业组织形式。

(三)加大对用地的管理和保障

近年来,深圳楼市持续走高,从调研的结果来看,企业生产经营也深受影响。福田区的人口密度大,可供开发土地资源有限,租金较高。对此,政府应该加大对用地的管理,加强土地利用研究和规划管控引导,作出相关的举措予以调整,让众多企业有一个良好的发展平台。一是出台相关的政策,制定适宜的用地价格,在必要情况下还可以对某些企业提供优惠或者资金支持。通过实行梯度的用地价格,达到对用地的管理和对经济的宏观调控。二是引导劳动密集型企业有序转移,释放产业空间,以此缓解用地压力。通过政策引导、行政监管等方式鼓励一些低端产业向周边地区转移。比如对于一些高消耗、高污染的化工企业,可以提高环保排放标准,严格行政执法,对不符合要求的企业依法淘汰。三是加强规划引导,完善产业布局,充分利用城市空间。福田区应当以国内外一些国际化中心城区为鉴,开辟一条集约发展的道路。在城市规划方面,科学规划布局;在产业空间利用方面,以特色楼宇为依托,用最少的空间资源推动最多的产业集聚。除此之外,还可以有效利用地下空间布局基本配套设施和地下商业,节约用地,开发一体化地下空间,形成立体空间格局。四是利用棚户区改造和城市更新等手段进行土地整备,不断拓展空间。通过合理的规划和布局,多手段创造增量空间。加大违法建筑整治力度,通过对既有的“四旧”改造更新和对蚕食城市空间的违法建筑拆除来提高土地资源配置效能,释放宝贵空间资源,为国际化中心城区提供空间支撑。

(四)合理降低企业成本

合理降低企业成本,不仅是福田区推进供给侧结构性改革的内在要求,更是稳定福田区企业发展的基本要求。追求利益是企业的目标之一,若是企业成本高昂,获益空间狭小,甚至难以生存,企业就会被迫转移。只有把成本控制在一个合理的范围内,对企业有足够的吸引力,企业才会选择落户。一是通过间接方式减少企业成本。政府可以制订系列产业扶持政策,对招商引资、绿色发展企业、自主创新企业等提供专项资金支持,侧面减少企业成本带来的巨大压力。二是直接降低企业生产要素成本。在条件允许的情况下,政府可以直接出台政策降低企业成本。这种全面支撑体系的建立,是见效比较快的方式,同时对所有企业都有不可估量的获益空间,这对于福田区经济的持续发展影响深远。

(五)大力发展总部经济

在福田区发展总部经济是双赢的。企业将总部放在福田区,将价值链的其他环节因地制宜地安排在其他经济区域,对于企业来说,可以充分利用经济特区的政策环境和优越的区位条件;对福田区来说,既可以加速产业集聚,实现经济发展,还可以节约产业空间。一方面,要坚定不移地发展总部经济。福田区目前大体具备了发展总部经济的各项条件要求,经过多年发展,总部经济建设成效显著,聚集了腾邦国际等一大批科技型企业总部。福田区近年来不断优化经济政策体系,着力解决定位不明、政策不定的问题;同时,不断优化产业集聚基础设施建设,加强企业在福田发展总部经济的竞争力。另一方面,要继续巩固总部经济优势地位。在一系列政策支持和产业调整的大环境下,福田区的总部经济取得了巨大的经济效益。同时,福田区不断探索总部经济发展的新路子,出台相关政策,加大对总部经济在资金、政策等方面的支持力度,加快形成总部经济的规模效应,扩大总部经济的影响力和产业规模。

(六)建立城市(区)间协作模式

企业外迁既然不可避免,我们就要积极面对并采取灵活方式让企业迁移更加合理顺畅。城市的发展不是孤立的,中心城区也存在区位劣势,需要与边缘城市优势互补。政府部门可以通过与其他经济区域互相扶持、相互合作,在降低企业外迁成本和风险、促进其他经济区域发展的同时,优化本区域的经济结构。政府间可根据本地所需,与周边城市建立合作关系,在发达城市与欠发达城市之间构建合理的企业搬迁通道,形成有秩序的企业迁移。此种合作模式,不但有利于建立城市之间的产业协调机制,还可以实现两地甚至是多地之间以及企业的共赢。近年来,福田区积极寻求与周边城市的合作,充分利用自身资本、政策、市场、投资环境等方面的优势,对周边发展相对落后地区展开对口帮扶,向这些地区迁移部分生产型企业或者企业的生产环节,带动周边区域经济发展的同时也实现了福田区经济转型发展。此外,福田区政府还可以考虑和毗邻城区政府在边界处共同建立基地,两地甚至是多地共同管理,利用各自的优势资源,达到最佳的使用效果。

[1]郝寿义.区域经济学原理(第二版)[M].上海:格致出版社·上海三联书店·上海人民出版社,2016.

[2]阿尔弗雷德·韦伯著.工业区位论[M].李刚剑,译.北京:商务印书馆,1997.

[3]华金秋,王媛. 深圳企业外迁现象透视[J].深圳大学学报(人文社会科学版),2008,(3).

[4]吴波.中国制造企业总部迁移的目标区位选择[J].经济地理.2013,(9).

[5]杨卫东.由企业外迁引起的对“温州模式”的反思[J] .北方经济,2009,(9).