辞赋的贵族肖像:南朝兰陵萧氏赋学考论

刘 祥

兰陵萧氏兴起于刘宋,极盛于齐、梁,影响于陈、隋,是左右南北朝局势的重要力量。他们积极从事辞赋批评与创作,理论上以萧统《文选》选赋为典型代表,别骚、首赋,梳理赋史脉络,大赋、小赋并重;而创作上遵循“寓目写心”“唇吻遒会”的原则,大量创作咏物抒情小赋,并在内容、形制上皆有开拓。萧氏辞赋理论与创作并不完全重合,既与其皇族、文士双重身份有关,也归因于萧氏成员彼此之间的理论差异。南齐竟陵王萧子良、梁代萧衍父子身边皆存在活跃的文学集团,皇族与文士之间互动频繁,各种不同的文学思想都在萧氏的主导或参与下完成,暗含赋学理论的传承与新变。他们在赋史梳理、辞赋创作、赋体辨析等领域皆取得重大成就,引领齐梁赋学新动向。

一、皇族文士:萧氏赋学的身份考察

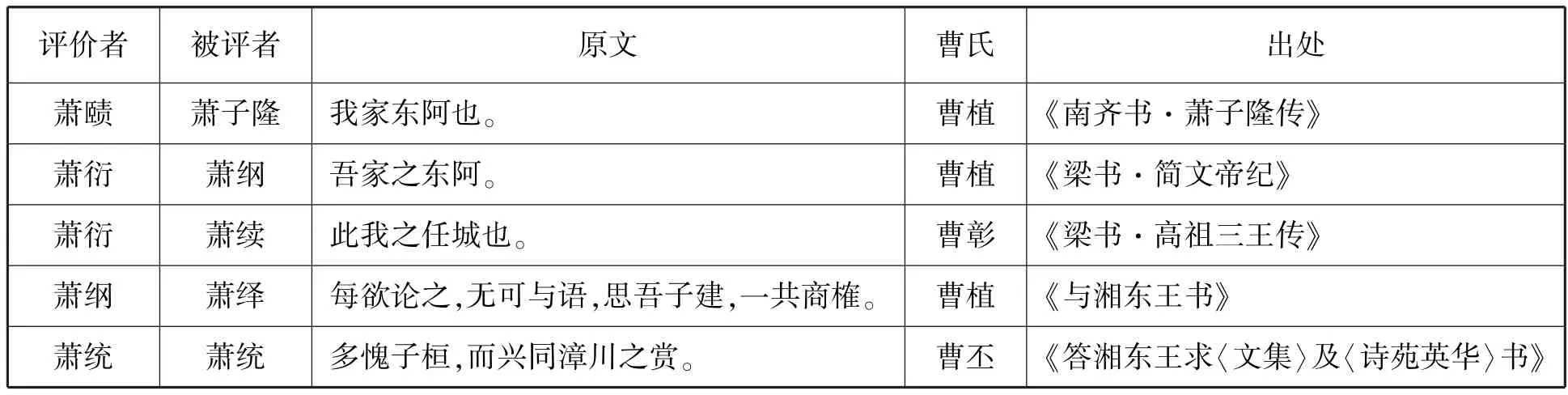

评价者 被评者 原文 曹氏 出处___萧赜 萧子隆 我家东阿也。 曹植 《南齐书·萧子隆传》___萧衍 萧纲 吾家之东阿。 曹植 《梁书·简文帝纪》___萧衍 萧续 此我之任城也。 曹彰 《梁书·高祖三王传》___萧纲 萧绎 每欲论之,无可与语,思吾子建,一共商榷。 曹植 《与湘东王书》___萧统 萧统 多愧子桓,而兴同漳川之赏。 曹丕 《答湘东王求〈文集〉及〈诗苑英华〉书》

兰陵萧氏为南迁寒族,“皇舅房”因外戚发迹于宋代,“齐梁房”则凭借军功逐步迈上至尊宝座,成为影响齐梁乃至南朝的世家大族。兰陵萧氏经历了两次转变,一次是由寒族到皇族,获得了皇族身份,齐代的萧道成、梁代的萧衍是其关键性人物;一次是由军功大族,转变为文化世家,这一转变经过几代人努力,终于在萧梁达到鼎盛。皇族与文士的双重身份对其赋论产生了重大影响。曹魏皇族同样兼具这双重身份,萧氏常以之自比,具体情形如下:萧氏以曹氏相比,其特点是评价者多为上位者,且切合评价者、被评者身份,如萧纲以萧绎为曹植,则暗含其为太子、以曹丕自比的情节。后人也每以萧、曹两家作为帝王奕世能文的典型代表,贺贻孙《诗筏》:“南朝齐、梁以后,帝王务以新词相竞,而梁氏一家,不减曹家父子兄弟,所恨体气卑弱耳”(郭绍虞 162)。曹氏与萧氏的区别在于:曹氏野心勃勃,东征西讨,意图一统天下,显现出昂扬奋发的家族精神特质,形成慷慨任气的文学特色。萧氏父子虽有心北伐,却缺少军事眼光,一再失利,精神日趋消颓,创作日趋柔靡。两家在武功上的区别,造成了文学风尚的差异;而在文治上的趋同,则使他们共同主导了帝王影响赋学模式的转变。

从梁苑、汉廷到曹氏、萧氏文学集团,帝王与文士关系发生转捩。汉代赋家如扬、马之流,担任文学侍从之职,献赋的潜在读者是帝王,关注重心是帝国。所谓“宣上德”“抒下情”,实际上将赋家置于帝国运转之一环,使个人情感走向了内敛、潜隐。赋家与帝王之间是取悦与被取悦、讽谏与被讽谏的关系。由曹氏父子形成的帝王好文传统,与汉代宫廷不同,使文士献赋转变为以“同题共作”为标志的新型关系模式,赋家由“俳优”变成帝王友人。帝王本身能赋使得唱和活动非常普遍,所谓“行则连舆,止则接席……酒酣耳热,仰而赋诗”(萧统 1896—97)。

齐梁文学交游比曹魏有过之而无不及,南齐萧子良的竟陵西邸,梁代围绕萧衍、萧统、萧纲、萧绎等人形成的文人群体都非常活跃。“竟陵八友”名噪一时,沈约等人以声律论赋,任昉论及赋体、赋源,萧衍后来更成为萧氏文学群体的主将。而萧统文学集团,张瓒、陆倕、张率、谢举、王规、王筠、刘孝绰、到洽、张缅等人,号称“一时之选”。《文镜秘府论》:“梁昭明太子萧统与刘孝绰等,撰集《文选》”(遍照金刚 163),《玉海》:“与何逊、刘孝绰等选集”(王应麟 1017),均可见《文选》成书无法脱离东宫学士群体。因此,《文选》赋论虽主要归属萧统,然亦可视为整个时代的集中代表。刘勰也曾为萧统东宫通事舍人,其《文心雕龙》以《诠赋》为中心,构建系统的“明体”赋论观,与萧氏赋论相映成趣,影响所及关涉辞赋发展走向。《文心雕龙》论不及梁,《时序》篇言及“皇齐”诸帝语气恭敬,可证此书作于齐代,在《文选》成书之前,对萧统赋体建构与赋史梳理影响甚大。至于萧纲文学集团,徐摛、徐陵与庾肩吾、庾信扇扬宫体,成为梁代中后期赋坛主流。梁元帝萧绎本人在《金楼子》等书中多有论赋之语,围绕他形成的文学集团也多有能文之士。

齐梁赋学活动主要围绕萧氏皇权开展,有六个特点:一、时主提倡于上,献赋者比比皆是,赋学文本大量出现。《南史·袁峻传》:“梁武帝雅好辞赋,时献文章于南阙者相望焉”(李延寿 1777)。二、赋家所上赋作多华美,文辞典丽。如《南史·王彬传》“齐武帝起旧宫,彬献赋,文辞典丽”(611)。三、齐梁不乏受诏作赋者,张率以赋颂被比为枚乘、司马相如,见《梁书·张率传》。四、帝王对文士赋作极为重视,如元帝为萧机的诗赋集写序,见《南史·安成王秀传》。五、帝王喜好之外,文坛领袖如王俭、沈约的意见受到重视,并且形成时人带有舆论倾向性的评价。如《南史·文学传》;“逭抗直有才藻,制《东都赋》,于时才士称之”(1770)。六、和赋。萧子恪有和萧子良的《高松赋》。其中,一、二、三条为沿袭汉代宫廷赋学活动旧习,也是其帝王身份的显著体现。而四、五、六条则是齐梁文坛出现的新现象,与齐梁诸萧本身为赋家有关。

沈约等文坛领袖对皇族赋作的评价,是皇族与文士双向互动的体现,也是时主与文士交流模式变化带来的结果。如果说文学评价话语权的多样化表明了皇族与大臣的相互影响,那么,萧统为陶渊明作序则是皇族对在野文士的重视,联系到诸萧对南朝民歌的学习、取法,可见萧氏作为一个赋学群体与当时社会的各个阶层广泛而又深入的交流,这是其提升赋艺的重要途径,也是引领时代潮流的必备因素。

萧氏皇族之间、皇族与普通文士之间,出现大量和作以及同题共作。同题者有萧子恪、萧子良《高松赋》,萧纲、萧绎《采莲赋》,萧纲、萧绎、庾信、徐陵《鸳鸯赋》,萧纲、萧绎、庾信、徐陵《对烛赋》等,更为普遍的是名为《赋体》的赓和。现存梁武帝、任昉、陆倕、王僧孺、柳憕五篇,其形制相近、内容呼应。赋作同题共韵的出现,受到同题作诗风气的影响,且“‘赋体’限定韵字的做法,更是唐代以来科举程式赋体限韵的先声”(程章灿 243)。此论甚确,唐、宋以后科场律赋也不过是更大规模的同题共韵。

从兰陵萧氏皇族与文士双重身份出发,看其赋学批评与创作,有两层重要意义。一是对体国经野之大赋的重视,一是对咏物抒情小赋的喜爱。前者与萧氏皇族身份的政治性密切相关,后者与其文士身份的文学色彩紧密相连。他们既有帝王家族所特有的政治惯性、政教观念,又有贵族文士身份带来的审美需求,并在南朝文学思变的社会大背景下,展现出诸多崭新的时代因素。

二、赋史构建:萧氏赋学的历史视野

《诗》、赋关系是萧氏赋史论述的逻辑起点。从班固“赋者,古诗之流”,到萧统“诗有六义焉”,诗源说一脉相承。在魏晋复古心理的影响下,诗源说派生出赋史梳理中的“古”“今”之别。挚虞《文章流别论》曰:“古诗之赋,以情义为主,以事类为佐;今之赋,以事形为本,以义正为助”(欧阳询 1018)。他指出《诗》赋与“今赋”对情义与事形侧重不同,书写方式有异,从赋史角度对“诗源说”有所补充。针对这种尚古之风,葛洪于《抱朴子》中起而反拨,认为《毛诗》不如《上林赋》《羽猎赋》“汪秽博富”,预示着重视“今赋”成为赋论新动向。兰陵萧氏赋史论述的突破,不是《文选序》开头“诗源说”的老调重弹,而是体现在萧统“别骚于赋”的体例安排。

早在班固之前,扬雄《法言》便已有“诗人之赋”“辞人之赋”的区分,他指出《诗》义“丽则”与辞赋“丽淫”之间的隔阂,也在二者之间为屈赋预留了独特位置,且视贾谊、相如赋为其嫡嗣。《文章流别论》指出:“前世为赋者,有孙卿、屈原,尚颇有古诗之义。至宋玉则多淫浮之病矣。楚词之赋,赋之善者也,故扬子称赋莫深于《离骚》,贾谊之作,则屈原俦也”(李昉 2644)。挚虞以孙卿赋、屈赋为离“古诗之义”最近的作品,显然不属于他所说“今赋”。南朝辨体之风盛行,赋史论述冲破“诗源说”束缚,转向内在关照,诗与赋、骚与赋之间的区别被放大。《文选》别骚正是在此背景下展开:

尝试论之曰:《诗序》云:“诗有六义焉:一曰风,二曰赋,三曰比,四曰兴,五曰雅,六曰颂。”至于今之作者,异乎古昔。古诗之体,今则全取赋名。荀、宋表之于前,贾、马继之于末。自兹以降,源流实繁。……又楚人屈原,含忠履洁,君匪从流,臣进逆耳,深思远虑,遂放湘南。耿介之意既伤,壹郁之怀靡诉。临渊有怀沙之志,吟泽有憔悴之容。骚人之文,自兹而作。(萧统 1)

萧统赋史观与挚虞有相通之处,皆区分赋之今、古,古赋为《诗经》六义之一,乃“古诗之体”;而今赋则为荀、宋、贾、马以来的传统。不过,与挚虞不同的是,他将荀赋、贾赋明确归为今赋,而仅将屈赋单列,称为骚人之文。萧统“别骚”并非是将屈赋作为完全不相干的一类,以《文心雕龙》为参照,刘勰于《诠赋》篇梳理赋史流变:“荀况《礼》《智》,宋玉《风》《钓》,爰赐名号,与诗画境,六义附庸,蔚成大国”(134)。完然没有涉及屈原,而在《辨骚》篇说屈骚“轩翥诗人之后,奋飞辞家之前[……]乃《雅》《颂》之博徒,而词赋之英杰也”(45—47)。别骚仍不影响屈赋处于《诗》赋、今赋之间,为“今赋”重要源头的事实。祝尧《古赋辨体》延续这一思路,将赋分为“诗人之赋”“骚人之赋”与“辞人之赋”。流风所及,今人马积高《赋史》区分辞赋为诗体赋、骚体赋、文赋三大类,而详论文赋一类的时代流变。

由此,我们可以重新考察《文选》别骚于赋的赋史意义。萧统继承扬雄、挚虞、刘勰等人的论述,以《诗经》为辞赋源头,而将屈赋作为不同于“古诗之赋”与“今赋”的另一种。换言之,萧统眼中的“赋史”,蕴含从“古诗之赋”“楚辞之赋”向“今赋”的发展,而将“今赋”内在流变作为具体考察内容,划分十五赋类。《文选序》曰:

自兹以降,源流实繁。述邑居则有“凭虚”“亡是”之作。戒畋游则有《长杨》《羽猎》之制。若其纪一事,咏一物,风云草木之兴,鱼虫禽兽之流,推而广之,不可胜载矣。(萧统 1)

萧统此段赋史论述有两点值得注意:其一、汉大赋的经典化。“凭虚”“亡是”是指张衡《二京赋》与司马相如《子虚赋》《上林赋》,《长杨》《羽猎》皆为扬雄作品。萧统以选文的方式构筑赋史,其十五赋类首列围绕着天子之居与天子之事的京都、郊祀、畋猎三类。萧子显《南齐书·文学传论》:“卿、云巨丽,升堂冠冕。张、左恢廓,登高不继。赋贵披陈,未或加矣”(908)。子显以扬、马、张、左作品为具有典型特征的辞赋篇章。萧绎《金楼子·立言》辨析文笔:“屈原、宋玉、枚乘、长卿之徒,止于辞赋,则谓之文”(770)。则又以屈、宋、枚、马赋作为“文”之代表。汉大赋的经典地位于萧氏三位赋家的论述中清晰可见。

萧统等人将“体国经野”大赋作为正宗,《文选》首“京都赋”,与班固《两都赋序》所言大赋为“雅、颂之亚”的文学史地位认识有关,亦或有其宫廷王政的现实意义。正如许结《中国辞赋理论通史》所论:“从某种意义上可谓立足南朝偏安小朝廷而对大汉帝国雄张气象的影写,是对王言传统的理论复归”(316)。《文选序》中的一段记载可相佐证:“自姬、汉以来,眇焉悠邈,时更七代,数逾千祀”(萧统2)。萧统对周、汉两个大一统王朝充满歆慕与向往。“大一统”对于偏安一隅的萧梁来说,别有意味。萧衍一生致力于北伐,以致晚年盲目接受侯景归降以致大祸,也与此有关。萧绎《玄览赋》可见萧氏皇族独特心理:“详夫皇王爰处,本无定所。……故知黄旗紫盖,域中为大。天地之所合,风雨之所会”(严可均 3036)。他以为皇王之都无一定之所,象征皇权的黄旗紫盖之所在便是皇都。这种故作豁达的口气与看似有理的辩解,更彰显萧氏父子偏安一隅之缺憾。他如萧纲《七励》、萧绎《言志赋》皆含有平定天下、统一寰宇的期望。萧统等人虽然肯定汉大赋的经典地位,大赋创作却较为少见,仅残存萧统《殿赋》、萧纲《南郊颂序》等作,且与汉大赋客观描摹的表现方式有异,呈现出典型的个人化特征。

其二、咏物抒情小赋的重视。魏晋以来,大量“纪一事”“咏一物”的赋作进入辞赋理论关注视野,陆机《文赋》曰“赋体物以浏亮”便是对这一趋势的理论总结。萧统选赋,自先秦至南朝共三十一家、五十二首(《两都》《二京》《三都》皆算一首),其中先秦一人四首,两汉十一人二十一首,三国四人四首,西晋七人十五首,东晋二人二首,南朝五人七首,《文选》对汉、晋赋作的重视十分突出。西晋赋成为继汉赋之后另一个典型,其中又以潘岳赋为最,入选八首,遍布七个类目。潘赋的独特价值在萧氏赋家中有一致认识,萧绎《金楼子·杂记》自述爱好文学:“曈昽日色,还想安仁之赋;徘徊月影,悬思子建之文。此又一生之至乐也”(1080)。潘赋不仅是萧氏赋家创作上的典范,也与其日常生活中的审美情趣相一致。《金楼子·立言》曰:“潘安仁清绮若是,而评者止称情切,故知为文之难也。曹子建、陆士衡,皆文士也,观其辞致侧密,事语坚明,意匠有序,遗言无失,虽不以儒者命家,此亦悉通其义也”(770)。萧绎推崇曹植、陆机通晓儒家之义,作品辞、事相协,对潘岳态度则值得玩味,“评者”代表时人观点,止取其“情切”,而萧绎更为看重其风格“清绮”。萧氏赋家提倡具有形式美、情感化的“清绮”“情切”之作,反映了齐梁赋学新动向:追求技法创新与情感表达。

萧氏赋论厘清《诗》、骚、赋之间关系,构建从荀、宋以来的“今赋”之史,树立汉晋辞赋典型,大赋、小赋并重,尤为强调辞赋发展,而不以纯粹复古眼光一概而论,突出“变”字。萧纲《与湘东王书》:“但以当世之作,历方古之才人,远则扬马曹王,近则潘陆颜谢,而观其遣辞用心,了不相似”(严可均 3011)。萧纲论汉之扬马、魏之曹王、晋之潘陆、宋之颜谢,精准把握每个时代的代表作家,且认为这些代表性作家各有独特成就,并非陈陈相因。《南齐书·文学传论》将之归为“若无新变,不能代雄”,肯定历代因“不相祖述”而取得的文学成就,既体现了萧氏发展的赋史观,又透露出萧氏赋家不肯复制前人、追求独特风格的创作倾向。

三、寓目写心:萧氏赋学的贵族气质

汉代赋论集中在赋源与赋用,以经义衡赋,出现“劝百讽一”之说、“曲终奏雅”之论。衍至魏晋齐梁,赋史梳理、赋体辨析兴盛,赋家尊体、立体亦借助经学,如刘勰《辨骚》“四同四异”之论,典型以辞赋附和经义。萧氏赋论虽于经义也有涉及,然对辞赋本身的关注更为普遍,不仅探讨辞赋特征、各家风格,创作方法也进入其理论视野,成为唐代赋法探析之先声。

萧氏辞赋创作论常以风格论为前提。《南齐书·文学传论》批评当时文坛“疏慢阐缓”之谢灵运体、“崎岖牵引”之傅咸体、“雕藻淫艳”之鲍照体,进而论及为文之法:“三体之外,请试妄谈。若夫委自天机,参之史传,应思悱来,忽先构聚。言尚易了,文憎过意,吐石含金,滋润婉切。杂以风谣,轻唇利吻,不雅不俗,独中胸怀”(908)。子显此论涉及文学创作方法与标准,有两点值得注意:其一、子显将“天机”作为立论之始,又以参考史传取代学习六经,言尚通俗,文与质谐。他将文学与六经区分,同萧纲《与湘东王书》所论一致:“未闻吟咏情性,反拟内则之篇;操笔写志,更摹《酒诰》之作。迟迟春日,翻学《归藏》;湛湛江水,遂同《大传》”(严可均 3011)。萧纲批评以经衡文与模拟经典之风,高扬风骚精神、比兴之义。其二、子显对文章音乐美特别重视,所谓“吐石含金,滋润婉切。杂以风谣,轻唇利吻”是对沈约等人音律说的呼应,也是萧氏赋论用力所在。萧绎《金楼子·立言》:“笔退则非谓成篇,进则不云取义,神其巧惠,笔端而已。至如文者,惟须绮縠纷披,宫徵靡曼,唇吻遒会,性灵摇荡”(770)。萧绎论文笔之辨,涉及辞赋创作之法,而“情”与“韵”是其中关键。阮元《学海堂文笔策问》说“有情辞声韵者为文”,“声韵”便是“轻唇利吻”“唇吻遒会”,作品能以优美、令人愉悦的声音表达出来。

萧氏辞赋创作追求优美地表达情、志,与其贵族审美趣味相一致。东晋南朝贵族追求精致生活,享受文学艺术带来的审美愉悦,如东晋高门代表谢安喜好声律,居丧也不废丝竹之声,时人重其文雅。萧氏皇族多爱好文学,相互唱和比竞才艺高低,追求艺术的精美与愉悦,文学活动是他们的日常生活。《南齐书·谢朓传》载齐随王萧子隆“在荆州,好辞赋,数集僚友”,谢眺文才最高,“尤被爱赏,流连晤对,不舍日夕”(825)。艺术化的贵族生活方式决定了萧氏赋论抒写个人情、志的基调。

“志”是传统儒家诗教的题中之义,《尚书·尧典》说“诗言志”,《诗大序》说“在心为志,发言为诗”,都是强调“志”的表达。《文选》赋有“志”类,不过,多是个人未竟之志,如张衡《归田赋》抒写归隐之“志”。与“志”相对应的是魏晋以来“情”的兴起,陆机《文赋》言“诗缘情”,刘勰《文心雕龙·诠赋》赞美小赋“触兴致情”,而萧绎也赞美潘岳赋“情切”。《文选》设有“哀伤”“情”两类,“哀伤”如向秀《思旧赋》、陆机《叹逝赋》,都是赋家对个人感慨的深沉抒发;“情”如曹植《洛神赋》,被《文选》当做爱情故事收录。萧绎《金楼子·说蕃》:“刘休玄少好学,有文才。尝为《水仙赋》,当时以为不减《洛神》……余谓《水仙》不及《洛神》”(469)。足见此赋在当时影响之大。《文选》虽列“哀伤”“情”两类,萧统《陶渊明集序》却批评《闲情赋》“白璧微瑕”,没有讽谏功用。如何对待这种矛盾呢?首先,萧统赞美陶渊明主要取其为隐士,对其道德品质要求较高,特殊的评价语境影响了《闲情赋》的评价。其次,《文选》书成众手,列“哀伤”与“情”是时代文学发展的体现,与萧统个人看法可能会有所出入。再次,萧统身为皇储,受儒家思想影响较深,论文崇尚雅正,批评《闲情赋》无讽谏功用在情理之中,萧纲《答张缵谢示集书》中尚且批评扬雄、曹植辞赋无用的观点,认为文辞自有其重要功用。由此可知,萧氏赋论不仅不同论者会有出入,同一论者在不同情境下的论述也会有所偏重。

情、志表达过程见于萧子显《序愁赋》:“情无所治,志无所求,不怀伤而忽恨,无惊猜而自愁。玩飞花之入户,看斜晖之度寮。虽复玉觞浮碗,赵瑟含娇,未足以祛斯耿(句有脱文),息此长谣”(欧阳询 622)。子显以为情、志皆自然而生,并非刻意营构,在落花、夕阳的感召下,惆怅的诗情自然兴发,即便是美女、醇酒也无法驱散心中哀愁、抑制创作冲动。赋中所写的情感生成模式,明显带有贵族生活痕迹。萧纲《答张缵谢示集书》:“是以沉吟短翰,补缀庸音。寓目写心,因事而作”(严可均 3010)。萧氏赋家平素所见多是贵族生活场景,心中所思也是贵族化的情感,所谓“寓目写心”正可见其辞赋批评与创作的贵族化审美特征。这种特征在萧氏辞赋创作中体现在两个方面:

一、场景描摹的贵族化。萧氏赋作中的生活场景,富丽华美,叙述的视角常在高楼广榭之间,舞殿歌筵之上。他们吟咏之物多为与贵族生活相关的围棋、筝、金錞、对烛、明眼囊等器物,或者为贵族审美情趣所笼罩的鸳鸯、鹦鹉、梅花、竹子等动植。生活常态的描摹,使得这些赋作淡退了比兴意味,流露出浓郁的贵族审美趋向。如萧绎《对烛赋》。

二、人物描写的贵族化。萧氏赋作中的人物形象生动、鲜活,可分为主观化描写(审美主体)与对象化描写(审美对象)两种。主观化描写,常见于抒情赋中,抒情主人公的行踪带动读者的欣赏视野,将读者带进贵族生活情境之中。如萧纲《晚春赋》,赋文随着作者行踪展开,用一系列动词如待、藉、望、爱、见、听,将全赋分为几个小段落,塑造出一个鲜活、生动的主人公形象。所表达的情感或许并不深刻,却将贵族无聊寥落的生活状态白描出来。对象化描写,则主要是对女性形象的描摹。萧氏赋家崇尚女性美与世俗情感,观察欣赏周围女性,故而描写的多是贵族女性与附属于贵族生活的女性。前者如萧纲《明眼囊赋》,因“俗之妇人,八月旦,多以锦翠珠宝为眼明囊,因竞凌晨取露以拭目”,而“聊为此赋”(严可均 2997)。所谓俗之妇人,从锦翠珠宝等华贵装饰可知,她们是典型的贵族女性。后者如萧纲《舞赋》中的舞女,她们是贵族生活不可或缺的点缀,适应了萧氏的审美需求。

兰陵萧氏咏物抒情小赋主要分为两类:一类吸取民歌以及宫体诗的特色,纳入大量女性描写,被冠以“宫体”之名,带有强烈的游戏色彩与娱乐精神。如萧纲《采莲赋》描写游戏化的采莲活动,采莲女的游戏与作者的愉悦连为一体,洋溢着浓郁的享乐精神。一类延续楚辞以来的咏物抒情传统,运用比兴手法表达复杂情感。如萧锋《修柏赋》、萧子良《梧桐赋》,以美物与美德相比,追求高尚独立的人格。又如萧纲《述羁赋》、萧纶《赠言赋》、萧子范《直坊赋》等抒发属于全体文士阶层的时代悲感。前人评介兰陵萧氏赋每从前者入手,实只是截取其创作的一个侧面,这个侧面最能代表萧氏赋作,却不是他们唯一的风格。

四、体式辨析:萧氏赋学的尊体与新变

周勋初《梁代文学三派述要》将梁代文学分为守旧、趋新、折衷三派,代表人物分别为萧衍、萧纲与萧绎、萧统。如《梁书·徐摛传》载徐摛入萧纲幕府,造作新体,“摛文体既别,春坊尽学之,‘宫体’之号,自斯而起。高祖闻之怒,召摛加让”(447)。萧衍责徐摛“宫体”,又因徐摛应对敏捷,学识宏博而大悦,可见萧衍、萧纲存在不同文学观念,而同时这种区别并没有达到不可调和的程度。萧氏的辞赋体式辨析也存在不同好尚,守旧与趋新并存,而以新变为主流。

萧衍辞赋创作大体遵循旧制,与任昉等人以“赋体”为名的赓和,就是梁代前期一次赋体探讨,《艺文类聚》将之收录在卷五十六有关“赋”的论述中。《赋体》与诗歌的“赋得体”有所不同,“赋得体”所专注的对象是某事、某物、某景,而不是诗歌这一体裁本身。而《赋体》内容并不相同,关注重点从所咏之物转向所用体裁。他们有意识地采用典型的赋体语言,具体而言有两类体式。第一类是由《楚辞》而来的六言句式,在汉大赋与六朝抒情赋中大量出现。如梁武帝《赋体》:“草回风以照春,木承云以含化。芳竞飞于阳和,花争开于日夜”(欧阳询 1016—1017)。这种六言句,第四字多为虚字,“以虚字为句腰”(刘熙载472)分为前后两个意域。前一个意域又常分为两部分,比如“木承云”,“木”为“承云”的主语,“承云”为“木”的行动;后一个意域的“含化”则与“承云”相并列,即A+B+虚词+C。此类句式是由楚辞“兮”字句演而来,“在汉代的文体大赋中开始运用,到魏晋南北朝成为文体赋的基本句型”(郭建勋 89)。第二类是骚体句式。如王僧孺赋:“杂沓兮翠旌,容与兮龙驾。新桐兮始华,乳雀兮初化”(欧阳询 1017)。任昉现存赋作,除《赋体》之外,尚有《答陆倕感知己赋》,除赋末一段用四言,最后两句为五言诗体之外,都是六言体式。梁武帝现存的《净业赋》《孝思赋》《围棋赋》与陆倕的《感知己赋》《思田赋》也是以此句式为主,而王僧孺、柳憕他赋皆佚。因此,我们可以将梁代前期梁武帝文学集团的这次重要酬唱,视为对“赋体”的某种规范,具备昭示后学的作用。

萧统将赋追溯到《诗》之六义,首赋、别骚等安排,也是辞赋立体、尊体的表现,具有超越时代的重要赋史意义。萧纲《诫当阳公大心书》则含有新变思想:“立身之道,与文章异,立身先须谨慎,文章且须放荡”(欧阳询424)。他将修身与文章分为两事,立身谨慎无异议,至于文章放荡,多有歧解。“放荡”一词在六朝较为常见,《魏志·武帝纪》说曹操“任侠放荡”,指行为“放荡”,不受拘束;《晋书·嵇康传》载“康、安言论放荡,非毁典谟”,指言论“放荡”,不合经典;《南齐书·武陵昭王晔传》载齐高帝评谢灵运诗曰“康乐放荡,作体不辨有首尾”,指文学“放荡”,不按常法,体有创新。萧纲所谓“放荡”正与后一种相同,是指不拘成法,突破旧规,乃着重文章体式、风格而言。萧子显从创作实践出发,肯定赋家创作自由,不为僵硬的规范所苑囿,“少来所为诗赋,则《鸿序》一作,体兼众制,文备多方,颇为好事所传,故虚声易远”(姚思廉512)。“体兼众制,文备多方”之说肯定了赋体的涵容性,以及各体文学样式之间界限的相对宽松。这两句承接上文“每有制作,特寡思功,须其自来,不以力构”,是子显珍重才情与性灵的体现。

围绕“体兼众制”与“为文放荡”,齐梁辞赋出现两个重要变化:五七言入赋与由骈入律。王芑孙《读赋卮言》:“七言、五言,最坏赋体:或谐或奥,皆难斗接;用散用对,悉碍经营。人徒见六朝、初唐以此入妙,而不知汉、魏典型,由斯阔矣”(309)。汤稼堂《律赋衡裁》:“永明天监之际,吴均、沈约诸人,音节谐和,属对密切,而古意渐远。庾子山沿其习尚,引而申之,无语不工,无句不偶,激齐梁之余波,开隋唐之先躅,古变为律,子山其枢纽也。”抛却价值评判,他们对齐梁辞赋诗化的把握相当精准。萧氏在齐梁辞赋新变中有两个作用值得重视:

首先,萧氏皇族大多思想包容,儒、释、道兼尚,营造了相对宽松的文化环境。以梁武帝为例,他出身诸生,建立国学,置五经博士;早年信道,善图谶,交好陶弘景,联姻天师道世家郗氏;后来又皈依佛教,虔诚奉佛。各种思想相互碰撞、融合,使齐梁文士思想开通,接受新变。尤以佛教对辞赋新变影响最大,佛教经赞原文多可吟唱,如何用优美、流畅的汉语翻译佛经成为时人迫切需要解决的问题。《高僧传》卷十五《齐安乐寺释僧辩传》载永明七年,萧子良受僧辩影响,造“经呗新声”,探索汉语歌曲音调以用于译经、诵经,沈约等人提出“四声八病”也在此时,文学与佛学在竟陵王西邸中发生交融,带来了辞赋的声律化。徐师曾《文体明辨》阐释声律论与辞赋关系曰:“六朝沈约辈出有四声八病之拘,而徘遂入于律。徐庾继起,又复隔句对联,以为四六,而律益细焉。隋进士科专用此体,至唐宋盛行,取士命题,限以八韵。要之以音律谐畅,属对精切为工”(102)。他准确把握了由六朝骈赋向唐宋律赋转变的两个关键节点:沈约声律论与徐、庾“宫体”赋。前者发生于萧子良竟陵西邸,是萧氏崇佛在文学中的变相显现;而后者的出现则与齐梁文学发生场所密切相关。

其次,萧氏创造了一个特殊的辞赋创作场域。黎经诰论七言入赋曰:“梁简文帝集中有《晚春赋》,元帝集中有《春赋》,赋中多有类七言诗者。唐王勃、骆宾王亦尝为之,云‘效庾体’,明是梁朝宫中庾子山创为此体”(许梿166)。黎氏将“七言入赋”追源至庾信,且明确发生场域为“梁朝宫中”。君臣之间饮酒作乐、吟诗作赋的独特场域,对辞赋新变产生了三个层次的影响:

一、萧氏皇宫与王府组成了相对私密的创作空间,使赋家创作与正式场合提倡的儒家政教观念相疏离,“体国经野”的重大体裁被搁置,描写贵族生活所需要的物品、美人成为主流。与内容新变相一致,更为轻松活泼的民间音乐与民歌体式被吸纳到小赋中来,语言音乐性,内容诗歌化。如萧绎《荡子秋思赋》融汇兮字句、五言句、七言句与四、六句,句式错落有致,字句锻炼雕琢,使得赋作充满了音乐美与诗性美。

二、萧氏皇族主导辞赋酬唱活动,形成贵族小圈子独特的审美好尚,受特定语境的规范、制约,赋作呈现相似的创作风格。如黎氏所举萧纲《晚春赋》、萧绎《春赋》皆采用了七言句式,而将这一特点在庾信《春赋》中更为典型:“宜春苑中春已归,披香殿里作春衣。新年鸟声千种啭,二月杨花满路飞”(欧阳询 45)。这些辞句已与唐初歌行无异。庾赋尚且四、五、六、七言杂用,至萧衍弟萧憺之孙萧悫《春赋》,则全以五、七言诗句为赋,从形式到风格,都已诗化,对唐初王勃、卢照邻等人的歌行作品有直接影响。

三、萧氏宫廷中轻松的游宴与紧张的文字竞争之间形成一股张力,使赋家力求精心架构、求新求奇,以达到愉悦读者、展现才华目的。如萧纲、萧络、庾信、徐陵同题所作《鸳鸯赋》,四篇赋作在形式上极尽变化之能事。萧纲赋为四、四、六、六、四、四、六、六、七、七、七、七、六、六句式组构全篇,两两对偶。萧绎赋则以隔句对四、四、四、四句式开篇,紧接着四个“××兮××”句、两个对偶的五言句,又用“岂如”二字引起四、四、六、六、两个兮字句、六、六、六、六、两个兮字句、六、六、七、七、五、五句式。 庾信赋开篇为七、七、四、四、四、四、六、六、七、七句式;用“况复”引起八个四言短句,四个一组隔句对偶;又用“若乃”引起四个四言短句、两个六言句以结尾。徐陵赋以两个“××兮××”句与两个“××之××”句开篇,以“未若宋王之小史,含情而死”两个散句中转,接以六、六、六、六、七、七、七、七句式,又以“观其”引起四、四、六、六、五、五、五、五、七、七、七、七句式(欧阳询 1604—605)。四篇赋作无论开篇还是布局皆有不同,不仅句式变化繁复,而且对偶样式、赋文展开结构都各有特色,逞才斗巧的意图十分明显。律赋就萌生于这种技巧探索与磨练之中,在谋篇、句法、练字等方面都深受其沾溉。

结 语

兰陵萧氏以帝王之尊而好辞赋,编选总集,讨论赋艺,并有大量赋学创作实践,对于齐梁赋风的形成,影响匪浅。他们改变了帝王与文士互动模式,以积极的姿态干预日渐自足的文学场域的运转。萧氏别骚于赋,从“今赋”的范围内构建赋史,坚持发展的赋史观,大赋、小赋并重,而在创作上以充满新变的小赋为主。萧氏一方面沿袭前人辞赋抒情传统,创作一批优秀的抒情赋;另一方面又引领时代赋风,在咏物、写事之时,加入女性描写,而将展现生活与娱乐逞才作为创作的首要目的,体现出强烈的贵族化审美特征。在赋体的认识中,他们虽有保守与新变的不同,但是赋体新变已经成为不可逆转的趋势,赋与诗、骚句式的融合,使赋走向了诗化,而将张衡以来的小赋演变到极致。与此同时,萧氏重视辞赋音律,所谓“吐石含金”“唇吻遒会”,骈赋开始向律赋转化,与唐、宋律赋相似的作品已经出现,辞赋的格律化、程式化在下一个时代成为主潮。

注释[Notes]

①据《全梁文》统计,南北朝兰陵萧氏现存作品者,共14位赋家,存赋59篇,七体3篇。齐代萧锋1,萧子良1。梁代萧衍4,萧纲23、七体1,萧绎8,萧统6、七体1,萧纶1,萧子范4、七体1,萧子云2,萧子晖1,萧和1。后梁萧詧4。隋代炀帝萧后1,萧大圜1,萧悫1。杜志强《兰陵萧氏家族及其文学研究》统计:“整个南朝已知赋作(包括存目)共340篇,齐梁两朝共157篇,而萧氏父子共创作赋53篇,占南朝赋作的1/7强,占齐梁两朝赋的1/3。”(成都:巴蜀书社,2008年,第141页。)

②萧氏世系传承、家族兴起过程见曹道衡《兰陵萧氏与南朝文学》(北京:中华书局,2004年,第1—10页。)

③傅刚《从〈文选〉选赋看萧统的赋文学观》辨析中国文学批评史中的情、志对抗甚详,认为《文选》中的“志”类“主要抒发作者未遂之志”,而“情”类“多与男女之情有关”。《北京大学学报(哲学社科科学版)》1(2000):88。

④许结《〈文选〉“赋篇”批评三题》分别论述《文选》首赋、首京都、别骚的赋学史意义,可资借鉴。《东北师范大学学报(哲学社会科学版)》1(2018):1—7。

⑤关于“放荡”一词时代涵义的辨析参见赵昌平:《“文章且须放荡”辨》(《古代文学理论研究丛刊》第9辑,上海:上海古籍出版社,1984年,第92—98页),又见龚斌:《南兰陵萧氏家族文化史稿》(上海:上海古籍出版社,2015年,第239页。)

引用作品[Works Cited]

遍照金刚:《文镜秘府论》。北京:人民文学出版社,1975年。

[Bunkyō Hifuron.Mirror of Literature:Writings from the Secret Treasury. Beijing: The People’s Literature Publishing House,1975.]

陈绎曾:《文诠》。《赋话广聚》第一册,王观编。北京:北京图书馆出版社,2006年。

[Chen,Yizeng.Wenquan.Fu Hua Guang Ju.Vol.1.Ed.Wang Guan.Beijing:Beijing Library Press,2006.]

程章灿:《魏晋南北朝赋史》。南京:江苏古籍出版社,1992年。

[Cheng,Zhangcan.History of Chinese Fu in the Wei,Jin,Southern and Northern Dynasties. Nanjing: Jiangsu Ancient Books Publishing House,1992.]

郭建勋:《楚辞与中国古代韵文》。长沙:湖南师范大学出版社,2001年。

[Guo,Jianxun.The Songs of Chu and the Ancient Chinese Verse.Changsha:Hu’nan Normal University Press,2001.]

郭绍虞编:《清诗话续编》。上海:上海古籍出版社,1983年。

[Guo,Shaoyu.ed.A Sequel to Poetry Commentaries from the Qing Dynasty. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House,1983.]

李昉:《太平御览》。北京:中华书局,1960年。

[Li, Fang. Taiping Imperial Encyclopedia. Beijing:Zhonghua Book Company,1960.]

李延寿:《南史》。北京:中华书局,1975年。

[Li,Yanshou.The History of Southern Dynasties.Beijing:Zhonghua Book Company,1975.]

刘熙载:《艺概注稿》,袁津琥校注。北京:中华书局,2009年。

[Liu,Xizai.Annotated Yi Gai.Ed.Yuan Jinhu.Beijing:Zhonghua Book Company,2009.]

刘勰:《文心雕龙》,范文澜注。北京:人民文学出版社,1958年。

[Liu,Xie.Annotated The Literary Mind and the Carving of Dragons.Ed.Fan Wenlan.Beijing:People’s Literature Publishing House,1958.]

欧阳询等:《艺文类聚》。上海:上海古籍出版社,1965年。

[Ouyang,Xun,et al..The Collection of Books According to Subjects.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,1965.]

汤稼堂:《律赋衡裁》。中国国家图书馆藏本。

[Tang,Jiatang.Lü Fu Heng Cai.Edition in the National Library of China.]

王芑孙:《读赋卮言》。《赋话广聚》第三册,王观编。北京:北京图书馆出版社,2006年。

[Wang,Qisun.Overflowing Words from the Reading of Rhapsodies.Fu Hua Guang Ju.Vol.3.Ed.Wang Guan.Beijing:Beijing Library Press,2006.]

王应麟:《玉海》。扬州:广陵书社,2003年。

[Wang,Yinlin.Yu Hai.Yangzhou:Guangling Publishing House,2003.]

萧绎:《金楼子疏证校笺》,陈志平、熊清元疏证校注。上海:上海古籍出版社,2014年。

[Xiao,Yi.Annotated Jin Lou Zi.Eds.Chen Zhiping and Xiong Qingyuan.Shanghai:Shanghai Ancient Books Publishing House,2014.]

萧子显:《南齐书》。北京:中华书局,1972年。

[Xiao,Zixian.Book of South Qi.Beijing:Zhonghua Book Company,1972.]

许结:《辞赋理论通史》。南京:凤凰出版社,2016年。

[Xu,Jie.General History of Ci Fu.Nanjing:Phoenix Publishing House,2016.]

许梿:《六朝文絜笺注》,黎经诰笺注。复旦大学图书馆藏光绪本。

[Xu,Lian.Annotated Liu Chao Wen Jie.Ed.Li Jinggao.The Guangxu Editions in Fudan University Library.]

徐师曾:《文体明辨序说》。北京:人民文学出版社,1962年。

[Xu,Shizeng.Genre Analysis of Ancient Chinese Articles.Beijing:People’s Literature Publishing House,1962.]

严可均:《全上古三代秦汉三国六朝文·全梁文》。北京:中华书局,1958年。

[Yan,Kejun.Collected Works of Xia,Shang,Zhou,Qin,Han,the Three Kingdoms and the Six Dynasties:Collected Works of the Liang Dynasty.Beijing:Zhonghua Book Company,1958.]

姚思廉:《梁书》。北京:中华书局,1973年。

[Yao,Silian.The Book of Liang.Beijing:Zhonghua Book Company,1973.]

章学诚:《文史通义校注》,叶瑛校注。北京:中华书局,1985年。

[Zhang,Xuecheng.Annotated General Meaning of Literature and History.Ed.Ye Ying.Beijing:Zhonghua Book Company,1985.]