文学场域变迁中的商务印书馆与近代小说

——以十集系列“说部丛书”为研究视角

文 娟

1902年,梁启超创办《新小说》,并在其上刊发《论小说与群治之关系》,提出“小说界革命”之后,以小说开启民智、改良社会的思想观念迅速为广大知识分子所接受,创办小说期刊以及出版新小说单行本方兴未艾。1903年,“在商言商”的商务印书馆随即开始响应梁氏倡议,一方面创办《绣像小说》,“借思开化夫下愚,遑计贻讥于大雅”(“上海商务印书馆《绣像小说》”);一方面汇集“欧美大家所作,近时名流所译”(“商务印书馆说部丛书全部出售”),出版翻译小说,后者即成为清末民初中国社会中最为知名的小说书籍品牌——“说部丛书”。

商务印书馆的“说部丛书”,先后出现了十集与四集两个系列,其中十集系列每集10种,共计100种,出版时间从1903年持续至1908年。刊行完成之后,该书局曾经在《中外日报》上刊登广告,其中云:“本馆自癸卯年创行‘说部丛书’,至今,五、六年间成书十集。其中有文言,有白话,或译西文,或采东籍,凡侦探、言情、滑稽、冒险以及伦理、义侠、神怪、科学,无体不备,无奇不搜。欧美大家所作,近时名流所译,亦杂见其中,诚说部之大观也”(“商务印书馆说部丛书全部出售”)。寥寥数语,不仅总结了光绪末年出版的“说部丛书”几个特点,翻译语言“有文言,有白话”,译著来源“或译西文,或采东籍”,作品类型则是“无体不备,无奇不搜”,而且还体现出“小说界革命”之后的文学场域变迁对于出版机构的影响。由于商务印书馆在行业中举足轻重的地位,它的某些选择也对文学场域的变迁产生了影响,这样的互动在某种程度上也影响了中国近现代小说的发展进程。

一、小说作品来源异域化:东籍西文,兼而有之

清末的中国社会中,小说书籍的出版已经相当繁盛,不过,除了偶然出现的《昕夕闲谈》等寥寥数种翻译小说,大部分都是对中国传统旧小说的翻印。从1874年申报馆铅印《儒林外史》引发旧小说翻印热潮(文娟 12—16),至1895年商务印书馆成立前两年,据潘建国在《铅石印技术与明清通俗小说的近代传播》中的统计,各书局共计翻印通俗小说248种。可以说,此时的文学场域中,就小说作品来源而言,传统旧小说占据绝对的主导地位。不过,在商务印书馆成立的1897年,新变的因素开始产生。此时,甲午中日战争刚刚结束两年,中方的惨败使社会精英开始深刻反思,这种反思在文学领域的表现,以严复和夏曾佑1897年11月发表的《本馆附印说部缘起》为代表,其中明确指出“夫说部之兴,其入人之深,行世之捷,几几出于经史上。而天下之人心风俗,遂不免为说部之所持。[……]夫古人之为小说,或各有精微之旨,寄于言外,而深隐难求;浅学之人,沦胥若此,盖天下不胜其说部之毒,而其益难言矣。[……]且闻欧、美、东瀛,其开化之时,往往得小说之助”(《国闻报》)。在肯定小说易于深入人心的同时,揭示了中国传统旧小说弊端和外国小说在美、日及欧洲各国改良变革中所发挥的作用。

此后,严、夏二人的观点尤其是对外国小说的作用的认识,获得了以“狂爱”《本馆附印说部缘起》的文坛领袖梁启超为代表的众多知识分子接力式的不断推广:梁启超在《译印政治小说序》写道:“在昔欧洲各国变革之始,其魁儒硕学,仁人志士,往往以其身之所经历,及胸中所怀政治之议论,一寄之于小说。于是彼中缀学之子,黉塾之暇,手之口之,下而兵丁、而市侩、而农氓、而工匠、而车夫马卒、而妇女、而童孺,靡不手之口之,往往每一书出,而全国之议论为之一变”(37—38);维新派小说评论家邱炜萲在《小说与民智之关系》一文中认为:“故谋开凡民智慧,比转移士夫观听,须加什佰力量。其要领一在多译浅白读本,以资各州县城乡小馆塾,一在多译政治小说,以引彼农工商贩新思想”(47);《杭州白话报》编者称:“如日后扩充,能将泰西政治学业诸小说,依次演义,斯于开民智之事收效应愈速”(“《杭州白话报》书后”);北京小说改良会的创办者则进一步强调:“欧美强国岁出小说以万计,适以益其文明”(“小说改良会叙”)。一时间,从南到北,从国内到国外,翻译外国小说尤其是欧美发达国家的小说,以唤醒愚蒙,达到改良社会,救亡图存目的的思想成为了知识分子阶层的共识,出版机构在选择小说书籍时,开始呈现异域化的倾向,即小说这一文体的选择空间开始从内向外转移。

虽然就目前所掌握的资料来看,商务印书馆主事者对于出版“说部丛书”的缘由并无相关阐释,但是与“说部丛书”几乎同时出现的该馆所办期刊《绣像小说》,在创刊号中刊载了一篇署名“商务印书馆主人”的文字——《本馆编印绣像小说缘起》,可以为我们提供一些参考。其中云:

欧美化民,多由小说,搏桑崛起,推波助澜。其从事于此者,率皆名公巨卿,魁儒硕彦。察天下之大势,洞人类之颐理,潜推往古,豫揣将来,然后抒一己之见,著而为书,以醒齐民之耳目,或对人群之积弊而下砭,或为国家之危险而立鉴。揆其立意,无一非裨国利民。支那建国最古,作者如林,然非怪谬荒诞之言,即记污秽邪淫之事,求其稍裨于国、稍利于民者,几几乎百不获一。夫今乐忘倦,人情皆同,说书唱歌,感化尤易。本馆有鉴于此,于是纠合同志,首辑此编。远摭泰西之良规,近挹海东之余韵。[……]借思开化夫下愚,遑计贻讥于大雅。呜呼!庚子一役,近事堪稽,爱国君子,倘或引为同调,畅此宗风,则请以此编为之嚆矢。(68—69)

以上文字对于欧美小说的推崇,“或对人群之积弊而下砭,或为国家之危险而立鉴。揆其立意,无一非裨国利民”;对于中国传统旧小说的指责,“作者如林,然非怪谬荒诞之言,即记污秽邪淫之事,求其稍裨于国、稍利于民者,几几乎百不获一”;以及对于商务印书馆未来的刊行计划“远摭泰西之良规,近挹海东之余韵”和刊行目的“借思开化夫下愚,遑计贻讥于大雅”的声明,所诠释的正是以“小说界革命”观念为主导的文学场域中,小说作品来源异域化变迁,以及作为一家应变性较强的出版机构对于这种变迁的回应。商务印书馆主人在《绣像小说》中表达出来的小说作品选择倾向,应该可以视为十集系列“说部丛书”作品,形成“或译西文,或采东籍”特点的一个注脚。

十集系列的特点之一就是以翻译小说为收入对象,并且在译著来源上西文与东籍兼而有之:从版权页著录来看,100种小说中英国作品63种,美国作品9种,日本著译作品18种,可以说来自这三个国家的作品几乎占90%。这一现象的出现,与上文中所论及的清末文学场域变迁之间存在着莫大的关系:即在以梁启超为代表的知识分子推波助澜下,翻译小说尤其是欧美翻译小说出现在文学场域之中,并且呈现出逐渐代替中国传统旧小说,成为小说出版主角的趋势。

不过,十集系列“说部丛书”并未像民国年间出版的四集系列第三集那样“均系欧美名著”(“商务印书馆新译说部丛书”),而是出现了18种日文著译小说。这样的异域化特点,一方面与当时梁启超推崇日文小说有一定关系,他曾经指出:“于日本维新之运有大功者,小说亦其一端也。明治十五、六年间,民权自由之声,遍满国中[……]翻译既盛,而政治小说之著述亦渐起,如柴东海之《佳人奇遇》,末广铁肠之《花间莺》、《雪中梅》,藤田鸣鹤之《文明东渐史》,矢野龙溪之《经国美谈》(矢野氏今为中国公使,日本文学界之泰斗,进步党之魁杰也)等”(“饮冰室自由书”)。而其亲自翻译的《佳人奇遇》和极为推崇的周宏业所译《经国美谈》又一度成为晚清文化市场上的畅销书籍,引发了读者对于日文翻译小说的极大关注;另一方面,则与1903年日本金港堂为了摆脱牵涉教科书“贿赂案”的困境与当事人的尴尬,到中国寻求投资合作,进而入股商务印书馆有一定关系。与商务合作之后,金港堂不仅带来了资金与技术,还带来了日本的书籍,从《申报》所刊《上海商务印书馆广告》来看,商务印书馆还曾经代售日本杂志和图书,其中就包括“杂志九种:教育界、文艺界、军事界、青年界、妇人界、少年界、少女界、考古界、哲学杂志”以及“小说及文艺各书”等等。由此看来,从1903年开始实施的十集系列“说部丛书”出版计划中包括不少日本小说,对于商务而言,既符合当时的时代潮流,又是一种较为便利的选择。例如“说部丛书”中吴梼的第一种作品《卖国奴》,就直接翻译自金港堂出版的登张竹风译作《卖国奴》,而有的译作如《美人烟草》则来自当时日本最大的综合性杂志《太阳》。此外,据樽本照雄《清末民初小说目录》的著录,重译者署名“编译所”的《环游月球》《珊瑚美人》《忏情记》等作品,分别从博闻社、三友堂、大川屋这些日本出版机构所刊行的日文小说转译,此种情况应该与金港堂入股之后所带来的小说书籍与杂志等资讯密切相关。

从1896年《时务报》上刊载5则柯尔道南的侦探小说,到提出“小说界革命”的1902年,此6年中虽然翻译小说正在逐渐被大众所认可和接受,但是所占市场份额非常有限,据统计,单行本不过寥寥15种(重复出版者不计);但是6年之后,在十集系列“说部丛书”出版的1908年,据陈大康师的《中国近代小说编年史》(六卷本)统计,翻译小说单行本数量已经骤然增加到439种,是之前的30余倍,因此,徐念慈写作《余之小说观》,谈及小说市场的情况的时候说:“综上年所印行者计之,则著作者十不得一二,翻译者十常居八九”(3)。如果说1896—1902年出版的那15种译作是始于青萍之末的“微风”,是文学场域中小说作品来源异域化的开端,那么“小说界革命”开始之后,商业嗅觉敏锐的商务印书馆,1903年开始以“说部丛书”这一庞大出版计划加入其中,则进一步强化了这种小说作品来源异域化的趋势。

可以说,一方面由于“小说界革命”前后的文学场域的变迁,商务印书馆的小说出版呈现出异域化的选择倾向;另一方面商务的“说部丛书”畅销又为其他书局树立了值得效仿的榜样。在众多出版翻译小说的书籍中1904年曾朴开办的小说林社“专售东西洋小说”(“小说林新书”),希望“渡来欧美入神出天之思想,佐以东亚镂心怵目之文章”(“小说林第一次”),出版宗旨与作品选择方式都与商务的“说部丛书”异曲同工,而且是清末仅次于商务印书馆的翻译小说出版机构,与商务印书馆一起,共同强化了“小说界革命”主导下,文学场域变迁过程中新出现的这一特征。

二、小说类型可视化:标新立异,无奇不有

中国古代通俗小说有不少源自说话艺术的世代累积型作品,所谓“说话有四家,一银字儿,谓烟粉灵怪之事;一铁骑儿,谓士马金鼓之事;一说经,谓演说佛书;一说史,谓说前代兴废”(“都城纪胜”),可见在通俗小说发展过程中就自然暗含着这样的小说类型划分,但是将此划分通过可视化的方式呈现在读者眼前,即给作品增加显著标示,却是发展到晚清才出现的。这类标示主要以内容作为划分标准,因此,也可以说除了小说作品来源异域化,当时文学场域变迁的另一个方面就是小说类型开始可视化。

最早根据内容对小说进行标示的应该是梁启超,1898年,他翻译的《佳人奇遇》在《清议报》上刊载之时,明确将其标示为“政治小说”,而且还特意撰写了一篇影响颇大的《译印政治小说序》置于小说之前。1902年梁启超创办《新小说》的时候,对小说作品进行了更为细致的标示,在介绍该杂志的文章《中国唯一之文学报〈新小说〉》中,他将所刊作品分为:历史小说、政治小说、哲理科学小说、军事小说、冒险小说、侦探小说、写情小说、语怪小说等十大类型(《新民丛报》)。不过,在1902—1903年之间,小说单行本的标示却并非那样普遍,例如1903年广智书局的《十五小豪杰》《未来战国志》、作新社的《政海波澜》,都没有标示,而1902年香港中国华洋书局的《瑞士建国志》标“政治小说”,1903年广智书局的《极乐世界》标“理想小说”,文明书局的《铁世界》标“科学小说”等。此后,随着《新小说》影响的日益扩大,仿照其创刊的《新新小说》《月月小说》《小说林》都对其上的作品进行了标示,由此扩展开去,标示也逐渐在小说单行本中流行开来。正如陈大康师所言:“自此以降,小说有标示成了十分普遍的现象。其时共有108种报刊,47家书局、报社等,共1075篇小说有标示,梁启超的推广可以说得到了相当的成功”(133)。

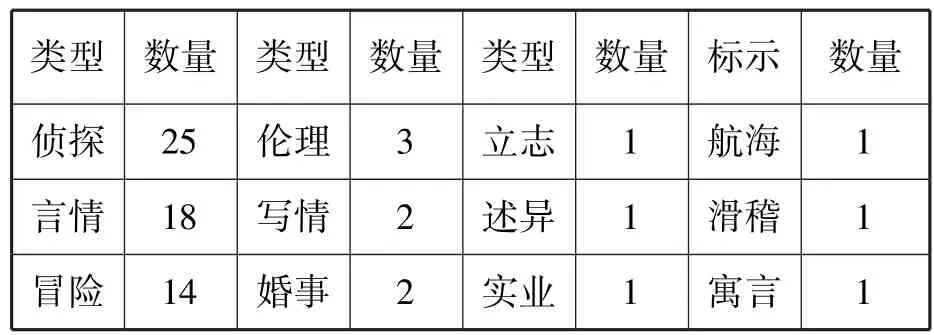

由于十集系列“说部丛书”的出版时间从1903年持续至1908年,因此,文学场域中这种小说类型标示可视化的发展趋势,也完全反映在其出版过程中。考查目前可见的“说部丛书”,不难发现,封面标示的出现大约在1904年。这一年出版的“说部丛书”第一集第七编《环游月球》的封面出现了“科学小说”字样,此后小说标示开始逐渐为其他作品出版时所采用。例如1905年出版的《小仙源》标“冒险小说”,1906年出版的《澳洲历险记》标“冒险小说”、《波乃茵传》标“写情小说”,1908年出版的《新飞艇》标“科学小说”、《情侠》标“艳情小说”等等。不过,这一时期出版的“说部丛书”并非所有的封面都有标示,例如1905年出版的《鲁滨孙漂流记》《昙花梦》《撒克逊劫后英雄略》,1906年出版的《红礁画桨录》《秘密电光艇》《蛮陬奋迹记》等封面上都未出现标示。但是到1908年出版全集100种的时候,几乎所有小说书籍的封面都赫然可见清晰的标示。即前面所引用的《商务印书馆说部丛书全部出售》广告中所言“凡侦探、言情、滑稽、冒险以及伦理、义侠、神怪、科学,无体不备,无奇不搜”。以下表格根据十集系列“说部丛书”的标示,对所收入小说进行了统计:

“说部丛书”标示统计表

续表

从中我们不难发现,“说部丛书”100种作品被详细地标示为25个类型,其中既有今天为我们广泛接受的侦探、言情、冒险、科学、历史等,也有颇具当时特色的道德、国民、警世、理想、立志等,通过标示将小说类型予以可视化呈现,实际上相当于出版机构提前为读者进行了简单的分类,便于他们根据个人的喜好进行选择,同时也是一种吸引读者的方式,藏书家陆昕在谈及“说部丛书”的标示时就曾经表示,“我的好奇心就是被这五花八门的名目打动了”(208)。

虽然表面上呈现出“无体不备,无奇不搜”的特点,但是由于过于细致,这些小说标示又存在重复与逻辑不统一的缺陷,例如,冒险小说与探险小说两种类型的具体区别就并不明显,航海小说似乎同样可以归入冒险或者探险之中。对此,陆昕指出:

关于爱情这一类的书,它就标着爱情小说、写情小说、哀情小说、言情小说、艳情小说、婚事小说这些个名目。爱情能不言情?哀情能不写情?艳情还不该谈婚论嫁?天知道这里边怎么划线!再比如政治小说、国民小说、警世小说、醒世小说、讽世小说,社会小说这些名目,猜都能猜出它们的内容大概一致。你想,警世、醒世、讽世能有什么区别?政治、国民、社会还不是一回事?而且忽而冒出个立志小说,忽而冒出个实业小说,又忽然出来个理想小说,你说立志难道就不需要理想?(207—208)

这样的问题,其实也是近代小说标示由于过于追求标新立异而出现的一个通病。以与情感相关的小说标示为例,十集系列“说部丛书”标示为言情、写情、爱情三种,而《月月小说》将此种类型的作品标示为言情、侠情、奇情、苦情、痴情等若干种,《礼拜六》更是出现哀情、怨情、艳情、忏情、惨情、灾情、丑情、喜情和滑稽言情等10余种。可以说,小说类型可视化在吸引读者购阅兴趣的同时,也出现了了划分标准随意,标示类别交叉,概括内容指向性不明确等问题。商务印书馆似乎对此视乎也有所意识,例如上述引文中陆昕所提及的“婚事小说”《媒孽奇谈》与《一仇三怨》,现在我们还能从民国初年再版的这两种小说的封面看到这个标示,《民国时期书目出版汇编》所收入的1916年第58期商务印书馆《图书汇报》中也是如此标示(刘洪权 217),但是从1919年第92期《图书汇报》开始,小说标示已经由“婚事”变成了“言情”(刘洪权 280),另一种作品封面标示为“道德小说”的《一柬缘》,此时也同样变成了“言情”。出现这些变化的原因,一方面是由于当时言情小说广受欢迎,市场潜力巨大,对于读者来说,“言情”标示显然比“道德”和“婚事”更具有吸引力;另一方面,很可能编辑已经意识到所谓的“婚事”与“道德”作为小说的标示,实际上与言情、社会、伦理等都存在一定的交集,指向性并不明晰,故而进行了一定的合理化调整。

虽然“说部丛书”的小说标示存在逻辑混乱等种种不足,但是其将作品类型加以可视化的呈现,还是能使我们对近代社会中读者对于小说的接受情况有所了解。从上述表格的统计中,可以清晰地看到,数量最多的是标示为“侦探小说”的译作,有25种,其次是言情小说,如果将后来改标示为“言情小说”的2种“婚事小说”和1种“道德小说”,以及同属言情作品的“写情”2种、“爱情”1种全部计算在内,此种类型的小说则有24种,那么侦探与言情完全占据了十集系列“说部丛书”的半壁江山。徐念慈在《余之小说观》中曾言:“他肆我不知,即小说林之书计之,记侦探者最佳,约十之七八;记艳情者次之,约十之五六;记社会态度、记滑稽事实者又次之,约十之三四;而专写军事、冒险、科学、立志诸书为最下,十仅得一二也”(7)。也就是说,紧接着商务“说部丛书”出现的小说林版系列翻译小说,占最大比例的作品也是侦探和言情两种类型,而并非梁启超在“小说界革命”中所大力提倡的政治小说,在这一点上与商务印书馆惊人地相似。

两家出版社中,商务印书馆称“借思开化夫下愚,遑计贻讥于大雅”,小说林社称“改良社会起见,爰投身说海,铃铎同胞”,表面上看似与梁启超所提倡的“小说界革命”理念异曲同工,但是付诸实践的过程中,却在高举“小说界革命”旗帜的同时,不断迎合读者的审美需求。尤其是商务印书馆,因为其小说出版在当时业界起着引领的作用,“说部丛书”一版再版,读者众多,由此自然就引发了“小说界革命”在延续的过程中,发生了转向,即从强调小说的功用性变为重视小说的娱乐性和可读性,侦探、言情、冒险、神怪都成为了占比较多的类型。当然,商务印书馆的“说部丛书”所收作品,在转向的同时也保持了一定的出版品格与质量,这也是其能成为著名图书品牌之一的原因。

三、小说语言的多元化:文言白话,兼收并蓄

十集系列“说部丛书”刊行的1903—1908年,正处于中国社会思想观念大变革与大融汇之际,这种变革与融汇也反映在书面语言的使用上。虽然很多知识分子赞同使用白话文,认为只有这样才能将改良社会、变革政治、振兴国家的观念更为直接地传递给民众,例如“小说界革命”的提倡者梁启超就曾在《小说丛话》中宣称“文学进化有一大关键,即由古语文学变为俗语文学是也”,“小说者,决非以古语之问题而能工者也”(82)。不过,当这一理论主张真正落实到翻译文学作品的实践活动之时,不少知识分子表现出来的则是无法轻松驾驭白话文。例如梁启超1902年翻译《十五小豪杰》的时候,在第四回“译后语”中云:“本书原拟依《水浒》、《红楼》等书体裁,纯用俗话,但翻译之时,甚为困难。参用文言,劳半功倍。计前数回文体,每点钟仅能译千字,此次则译二千五百字。译者贪省时日,只得文俗并用。明知体例不符,俟全书杀青时再改定耳”(64)。而1903年周树人则曾在《月界旅行》的“辩言”中写道:“初拟译以俗语,稍逸读者之思索,然纯用俗语,复嫌冗繁,因参用文言,以省篇页。其措词无味,不适于我国人者,删易少许”(68)。此言某种程度上是周树人以委婉的表述,为当时不擅使用白话的自己所进行的一种开脱。

另一方面,读者对于文言作品的接受程度显然也高于白话作品。1908年,徐念慈在《余之小说观》中论及“文言小说与白话”时云:“就今日实际上观之,则文言小说之销行,较之白话小说为优。果国民国文程度之日高乎?吾知其言之不确也。吾国文字,号称难通,深明文理者,百不得一;语言风俗,百里小异,千里大异,文言白话,交受其困。若以臆说断之,似白话小说当超过文言小说之流行。其语言则晓畅无艰涩之联字,其意义则明白无幽奥之隐语,宜乎不胫而走矣。而社会之现象,转出于意料外者,何哉?余约计今之购小说者,其百分之九十,出于旧学界而输入新学说者;其百分之九,出于普通之人物;其真受学校教育,而有思想、有才力、欢迎新小说者,未知满百分之一否也?”(9)因此,文言译作的数量远远超过白话译作就成为了十集系列“说部丛书”不争的事实。据《商务印书馆与新教育年谱》一书收录的1906年商务印书馆出版图书统计表所记(49),当年初版或者重版的68种小说中,仅有15种是白话译作。林纾的译作当然是“说部丛书”中最知名的文言小说,对于林纾翻译外国小说所使用的语言,胡适在《五十年中国之文学》一文中写道:

平心而论,林纾用古文做翻译小说的试验,总算是很有成绩的了。古文不曾做过长篇小说,林纾居然用古文译了一百多种长篇的小说,也使许多学他的人也用古文译了许多长篇小说。古文是很少滑稽的风味,林纾居然用古文译了欧文与迭更司的作品。古文不长于写情,林纾居然用古文译《茶花女》与《迦茵小传》等书。古文的应用,自司马迁以来,从没有这种大的成绩。(121—22)

上述引文中,胡适使用了三个“居然”,来表达对于林纾使用“古文”翻译小说所取得的成绩的赞扬。林译小说尤其是前期的几十种作品,以其独特的语言魅力吸引了大量读者趋之若鹜地购买、阅读。冰心在《我和商务印书馆》一文中回忆自己同年经历时就说:“那时我的塾师是林伯陶先生,他让我造句,句造得‘好’时,他就批上‘赏小洋两角’。我攒够了赏金,就请海军学校每天到烟台市取信的马夫,到市上的明善书局去买商务印书馆出版的《说部丛书》,大多数是林琴南先生译的小说,如:《块肉余生述》、《孝女耐儿传》、《黑奴吁天录》等。这些书中的动人的句子,至今我还能背了下来!无疑这些课外因读物对于我的作文,有很大的帮助。我得的奖赏愈多,我买的书也愈多”(312—313)“说部丛书”在一个小读者心中的吸引力和影响都是如此,更何况对于成人呢。周作人就在《语丝》中发表文章坦承,“他介绍外国文学,虽然用了班、马的古文,其努力与成绩绝不在任何人之下。[……]老实说,我们几乎都因了林译才知道外国有小说,引起一点对于外国文学的兴味,我个人还曾经很模仿过他的译文”(4),由此不难看出林译小说的直接影响。

由于林氏译作深受读者欢迎,商务印书馆还选取了“说部丛书”中影响较大的重新出版,成为“林译小说丛书”;此外,其中某些作品,如《金风铁雨录》等等,还以“欧美名家小说”“小本小说”等不同方式与读者见面。

收入不同丛书的林译《金风铁雨录》封面示例。

虽然以文言翻译小说占据着主导地位,“文言小说之销行,较之白话小说为优”,不过,随着“小说界革命”深入人心,新变的因素依旧在文学场域中存在,这一点在大部分报刊小说语言的使用上体现得尤为明显。例如《小说林》和改良小说社在征求稿件的时候,前者称“本社募集各种著译:家庭、社会、教育、科学、理想、侦探、军事小说,篇幅不论长短,词句不论文言白话,格式不论章回、笔记、传奇”(“募集小说”),后者则是“不论文言白话、传奇(盲)词,或新译佳篇,或改良旧作,凡与敝社宗旨不相背驰者”(“改良小说社征求”)全部接受。《月月小说》则在改良之后的宣传广告中云:“本报文言俗语相题参用,其俗语之中,纯用官话”(“《月月小说报》改良”)。 《扬子江小说日报》分为六版,其中“一版登白话小说,二版登文言小说”(“看!看!看!”)。在《小说界评论及意见》一文中,署名“樊”的作者虽然就明确指出,“夫文字之价值,则通俗文字诚不如典雅之高,而论文字之效用,则在余以为通俗且高于典雅也”,但是也特别强调“盖余以为若就小说而言,则典雅文字与通俗文字皆不可少”。在这样的文学场域中,文言与白话作品并存,一直都是商务印书馆的出版选择。1905年商务的征文活动中,“第二类小说题”征求教育小说、社会小说、历史小说、实业小说,就明确写道:“以上各题用章回体,或白话,或文言,听人自便”(“上海商务印书馆征文”)。在《小说月报》的宣传中也可以看到,“材料丰富,趣味 深。其体裁则长篇短篇,文言白话,著作翻译,无美不收”(“编辑大意”)。之所以既看重文言,也不忽视白话,就是因为在《小说月报》编辑看来两者各有优势,“文言雅赡,白话畅达,各尽其长”,“文言、白话皆有,识字者读白话,可求通顺,粗解文理者读文言,可期文理进步”(“新出”)。这样的理念同样也反映在“说部丛书”的出版上。

尽管如徐念慈在《余之小说观》中所描述的那样,光绪末年白话小说的销售不及文言小说,但是“对翻译小说采取文言、白话兼收并蓄的方针”的张元济,并未因此而忽略白话译作。正如《侠隐记》的译者伍光建之子伍蠡甫所言:“林译和伍译均列入《说部丛书》,都用32开本,封面设计相同,这虽然是小事情,但反映了张元济对翻译小说采取文言、白话兼收并蓄的方针,让读者自己分析、比较,就当时而言,这种观点是相当开明的”(80)。实际上,早在伍光建《侠隐记》出版之前的1905年,“说部丛书”就已经收入了若干种白话译作,包括译者署“编译所”的《回头看》《珊瑚美人》《忏情记》《巴黎繁华记》,以及吴梼所译的《卖国奴》,能称之为“说部丛书”白话作品代表人物且译笔可以与林纾相媲美的应该是伍光建。

据伍蠡甫回忆,伍光建以白话文翻译小说,正是受到了张元济的鼓励与支持,他说:“张元济对父亲开始用白话从事原文翻译,极感兴趣,为了更加充实,建馆以后的出版计划决定除教科书外,兼顾一般读物,特别是文学读物,其中白话翻译既然大有前途,就鼓励先父继续为之”(79)。此外,伍蠡甫还对其父的翻译特色进行了总结,称伍光建翻译《侠隐记》《续侠隐记》时“效仿《水浒》的艺术风格,译笔力求生动精练,对话有神,见出人物个性”(79)。伍氏的译作虽然不多,但是其社会影响之广泛并不逊色于林纾,此外,其所遵循的尽量忠实于原著的翻译风格,也与我们今人所提倡的更为接近。胡适就曾经高度评价伍光建所采用的“新白话”译法,甚至认为其功劳高于林纾,“我以为近年译西洋小说,当以君朔所译书为第一。君朔所用白话,全非钞袭旧日小说的白话,乃是一种特创的白话,最能传达原书的神气。其价值高出林纾百倍”(“论短篇”)。伍光建所译的白话《侠隐记》《续侠隐记》,民国年间由茅盾标点加注之后,不仅收入了商务的“万有文库”,而且还与林纾所译文言《撒克逊劫后英雄略》《拊掌录》同时成为了高级中学补充读本(“高级中学”),可以说这是对伍译作品一种很高的肯定。虽然伍光建翻译的正续《侠隐记》并非伍蠡甫所言,“这是中国第一部白话翻译小说”(79),但是如果将其称为“中国第一部影响最大的白话翻译小说”却并非虚言。

商务印书馆不仅鼓励以伍光建为代表的译者使用白话翻译,而且还在宣传广告中对此类作品进行特殊的标示,专门广而告之。在小说作品名称之后加上类似“(白话)”这样的标记,就是商务印书馆小说书目广告中常见的一种做法,例如1906年2—3月间先后刊载15次的《上海商务印书馆新译各种小说》广告,7—8月间陆续出现10次的《上海商务印书馆〈说部丛书〉》广告等都是如此。此外,商务还会在为每种小说单列的宣传广告中,频繁以“白话”二字突出作品的特点:强调《珊瑚美人》“全书纯用白话,描写得神,尤为爽心悦目”,称赞《忏情记》“全书用白话演述,慷慨悲歌,缠绵悱恻,阅之未有不潸然泪下,凄心动魄者”,评述《白巾人》“全体用白话,其中书报文件各具体裁,以文言出之译,笔委曲夷,犹极尽其妙”。在“五四”运动之后,商务印书馆还迅速将“说部丛书”中的白话译作单独抽出,与所出版的其他白话小说联合进行推广。《商务印书馆发行白话小说》的广告中宣称,“白话体小说意深语浅,妇孺皆能了解,凡文言所不能明白畅达者。馆历年编译小说不下数百种,即白话小说亦有数十种,咸足以增进智识,开通风气,似于教育普及不无万一之助”(“发行白话小说”),所列的42种小说有历史、理想、义侠、侦探、冒险、言情等,几乎每个类型种都出现了“说部丛书”的作品。

从商务印书馆成立的1897年开始,文学场域由于知识分子对于时事的反思而出现了新变的因素,最终在席卷知识阶层的“小说界革命”的号召下,出现了小说作品来源异域化、小说类型可视化与小说语言多元化三种近代小说独特的发展趋势。处于此种文学场域变迁中的商务印书馆,迅速适应了小说作品来源异域化的时代特色,与“欧美强国岁出小说以万计,适以益其文明”的社会思潮相呼应,主动选择外国小说翻译,因此,出版于1903至1908年之间的十集系列“说部丛书”呈现出东籍与西籍兼而有之的特点;同时出于吸引读者的目的而将小说类型可视化,将“说部丛书”中的作品标示为25种类型,但是却集中选择了或者故事情节更为曲折、或者人物形象更为生动、或者艺术效果更为感人的作品,也就是说注重出版更具可读性的侦探小说、言情小说以及冒险小说等类型,而几乎摒弃了说教意味浓厚,语言干瘪枯燥的政治小说,并且以自身强大的影响力,某种程度上在文学场域变迁的过程中起到了引发“小说界革命”转向的作用;此外,在小说语言多元化选择开始萌芽的时候,商务印书馆不仅有清晰的意识,而且将这种意识付诸“说部丛书”的出版实践之中,使其成为一种文言、白话兼收并蓄的大型小说丛书代表。一方面,以林纾为代表的文言文小说译作赢得了众多读者的交口称赞,另一方面,以伍光建为代表的白话文小说译作融入了白话文运动的进程。其中将白话翻译小说系列作品收入“说部丛书”,又显示出“在商言商”的商务印书馆对于文学场域变迁趋势极强的预见,因此,当白话文体经过白话文运动的洗礼,为社会大众所接受,并且在文学作品和学术著作中获得正统地位的时候,商务印书馆能够在白话小说的出版上迅速融入其中,开启另一段与文学场域互动的旅程。

注释[Notes]

①十集系列每集10种,共计100种,出版时间从1903年持续至1908年,当1908年全部出齐的整套丛书问世时,原版中第一集的第一、第二编,即政治小说《佳人奇遇》和《经国美谈》分别被言情小说《天际落花》和侦探小说《剧场奇案》所取代;四集系列前三集每集100种,第四集22种,共计322种作品,出版时间从1913年持续至1924年,而四集系列的第一集,应该是1908年之后出版的十集系列100种小说在民国初年的再版。

②付建舟在“商务印书馆‘说部丛书’初集考述”(《汉语言文字研究》2015年第4期)一文中根据“商务印书馆出版发行了一种新小说单行本《扫迷帚》(版权页署明的出版时间为:光绪三十三年七月初版,宣统元年岁次己酉年九月再版),其中有一则广告,该广告页上部三分之一弱的部分,有两行字,一是较大的‘说部丛书百种’,一是较小的‘定价二十八元’”(31),判断“‘十集系列’1903年开始出版,到1907年7月出齐100编”(32),笔者认为该结论值得商榷。因为既然刊登此广告的单行本《扫迷帚》为“宣统元年岁次己酉年九月再版”,那么,显然标有“说部丛书百种”的广告很可能是在宣统元年九月再版时刊登,而非光绪三十三年七月。此外,商务印书馆先后于1908年8月16日、23日、25日刊登在《中外日报》《时报》《申报》上的《商务印书馆说部丛书全部出售》广告,也提供了该丛书十集系列在1908年出齐的旁证。

③翻译小说作为一种舶来品,在1840—1895年这五十五年间,中国读者能接触到的单行本只有《意拾喻言》、《天路历程》、《昕夕闲谈》、《百年一觉》(又名《回头看纪略》)、《海国妙喻》等屈指可数的5种,其中2种《意拾喻言》与《海国妙喻》实际上都是同一种作品,即《伊索寓言》的中文译本。

④梁启超曾在《小说丛话》中写道:“天津《国闻报》初出时,有一雄文,曰《本馆附印小说缘起》,殆万余言,实成于几道与别土二人之手,余当时狂爱之,后竟然不克裒集。”(光绪二十九年《新小说》第七号,169页)

⑤其中7种署日本作家原著的作品:《天际落花》《夺嫡奇冤》《寒桃记》《澳洲历险记》《侠黑奴》《航海少年》《朽木舟》,实际上翻译自英国或者法国。

⑥1903年12月20日《申报》刊载《上海商务印书馆广告》:“中国士商欲求日本刊行图书,久称不便。本馆知东京金港堂图书公司在日本设立最久,所刊图书风行全国,声望素著,特与定约代理。凡金港堂发行书籍、图画,一经出版印行寄到。今将已经寄到各种胪陈馆内,以备士商垂览,外埠惠寄邮费即将书目送呈。批发面议,函购俱便,价目格外克已。一,小学校、中学校、高等女学校、师范学校等敎科图书;一,大杂志九种:敎育界、文艺界、军事界、青年界、妇人界、少年界、少女界、考古界、哲学杂志;一各种日记类:实用日记、实用怀中日记、家政日记、学生日记、教育家日记、陆海军人日记、少年日记、英文怀中日记;一,童话及少年各书;一,军事各书;一,小说及文艺各书;一,专门学各书:法制、经济、哲学、宗敎;一,妇人及青年各书;一,各种挂图;一,教师参考教育各书;一,杂书。”

⑦据陈大康师统计,1901—1911年商务印书馆出版翻译小说200种,小说林社出版翻译小说100种。见《中国近代小说编年史》(六卷本)(北京:人民文学出版社,2014,123)。根据1904年5月23日《申报》刊载《上海商务印书馆新译各书》广告,其中“传记丛书”栏目列《日本近世豪杰小史》《拿破仑传》《克莱武传》《纳尔逊传》《辟地名人传》5种,即使剔除商务印书馆作为“传记丛书”而并非小说出版的《克莱武传》,该书局出版的翻译小说也达199种之多。

⑧有的也以篇幅为标准,标示为长篇小说、短篇小说;甚至出现了反映当时驳杂小说观念,以体裁进行划分的标准,将不属于小说的传奇、弹词标示为“传奇小说”“弹词小说”,例如《新小说》所刊《新罗马传奇》标示为“传奇体小说”,《扬子江小说报》所刊《六月亭》标示为“传奇小说”,《白话》所刊《海棠花》和《游戏世界》所刊《女儿花》均标示为“弹词小说”。

⑨由于1908年十集系列“说部丛书”出版全集的时候,原来第一集第一、第二编的政治小说《佳人奇遇》和《经国美谈》分别被言情小说《天际落花》和侦探小说《剧场奇案》替代,故不计入统计范围。

⑩陆昕所提及的标示,包括了民国年间所出版的四集系列“说部丛书”,因此,出现了哀情、言情等几种十集系列“说部丛书”中未曾出现过的小说标示类型。

[11]该引文中冰心所提及的《黑奴吁天录》由文明书局出版,并非商务印书馆“说部丛书”中的作品。

[12]民国十二年十二月务印书馆出版的《卖国奴》版权页署“癸卯年十月初版”,但是由于登张竹风译的《卖国奴》于1904年4月在《明星》杂志上连载,同年9月15日,金港堂书籍株式会社出版单行本,估计商务的版权页著录有误。《卖国奴》既然是根据登张竹风的译本转译,那么商务不太可能1903年就刊行出版,时间应该在1904年之后。由于《美国奴》始连载于1905年3月出版的《绣像小说》第三十一期中,因此,本文认为《卖国奴》出版时间为1905年。

引用作品[Works Cited]

冰心:“我和商务印书馆”,《商务印书馆九十年》。北京:商务印书馆,1987年。312—13。

[Bing xin. “ Commercial Press and Me.” The 90Anniversary of the Founding of the Commercial Press.Beijing: The Commercial Press.1987.312-313.]

“《月月小说报》改良之特色”,《月月小说》10(1907):广告页。

[“Characteristics of the Improvement of the All-Story Monthly.” The All-Story Monthly 10(1907).Advertisement.]

陈大康:“关于晚清小说的标示”,《明清小说研究》4(2004): 125—33。

[Chen, Dakang.A Study of the Signs of the Novels of the Late Qing Dynasty.” Research on Novels of the Ming and Qing Dynasties4(2004): 125-33.]

商务印书馆主人:“本馆编印《绣像小说》缘起”,《二十世纪中国小说理论资料》第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。68—69。

[Commercial Press Master.“Reasons for Publishing Illustrated Fiction.” The Resources ofTwentieth Century Chinese Fiction Theories.Vol.1.Ed.Chen, Pingyuan.Beijing:Peking University Press, 1997.68-69.]

“商务印书馆说部丛书全部出售”,《中外日报》,1908年8月16日。

[“Commercial Press Novel Series for sale”.Chinese and Foreign Daily, 16 Aug.1908.]

“商务印书馆发行白话小说”,《申报》,1919年7月3日。

[“Commercial Press Published Vernacular Novels.”Shenbao,3 July, 1919.]

樊:“小说界评论及意见”,《申报》,1910年1月10日。

[Fan.“Comments and Opinions about the Field of Fiction.”Shenbao, 10 Jan, 1910.]

灌圃耐得翁:“都城纪胜”,《东京梦华录(外四种)》。上海:古典文学出版社,1956年。98。

[Guan Pu Nai De Weng.“Record the Prosperity of the Capital.” The Dream of the Capital's Prosperity (four kinds).Shanghai: Classical Literature Press.1956.98.

“高级中学教科书”,《申报》,1933年8月11日。

[“High School Textbooks.” Shenbao, 11 Aug, 1933.]

胡适:《胡适文存二集》。上海:亚东图书馆,1924年。

[Hu, Shih.Hu Shih's Anthology.Shanghai: Yadong Library,1924.]

——:“论短篇小说”,《胡适文集》。北京:人民文学出版社,1998年。

[---.“ Study on Short Stories.” Hu Shih's Anthology.Beijing.People's Literature Press.1998.]

几道(严复)、别士(夏曾佑):“本馆附印说部缘起”,《国闻报》,1897年11月10日。

[Ji Dao(Yan Fu), and Bie Shi(Xia, Zengyou).“Reasons for the Publication of Novels in the Newspaper.”National News, 10 Nov, 1897.]

觉我(徐念慈):“余之小说观”,《小说林》9(1908): 1—8。

[Jue, Wo(Xu, Nianci).“My View on the Novel.” The Novel Forest9(1908): 1-8.]

——:“余之小说观”,《小说林》10(1908): 9—14。

[---.My View on the Novel.The Novel Forest, 10(1908):9-14.]

梁启超:“饮冰室自由书”,《清议报》,1899年9月5日。[Liang, Qichao.“Discussion about Freedom.” The China Discussion, 5 Sep, 1899.]

——:“译印政治小说序”,《二十世纪中国小说理论资料》

第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。37—38。

[---.“Preface to the Translation and Publication of Political Fiction.” Ed.Chen, Pingyuan.Resources of Twentieth Century Chinese Fiction Theories. Vol.1.Beijing: Peking University Press, 1997.37-38.]

——:“《十五小豪杰》译后语”,《二十世纪中国小说理论资料》第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。64。

---.“Some views after translation of the Fifteen Little Heroes”.Ed.Chen, Pingyuan.Resources of Twentieth Century Chinese Fiction Theories.Vol.1.Beijing: Peking University Press, 1997.64.]

——:“小说丛话”,《二十世纪中国小说理论资料》第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。82。

[---. “ Short Comments on the Novel.” Ed. Chen,Pingyuan.Resources of Twentieth Century Chinese Fiction Theories.Vol.1. Beijing: Peking University Press,1997.82.]

刘洪权编:《民国时期书目出版汇编》第一册。北京:国家图书馆出版社,2010年。

[Liu, Hongquan, ed.Compilation of Bibliographic Publications during the Period of the Republic ofChina.Vol.1.Beijing.National Library Press.2010.]

“看!看!看!《扬子江小说日报》出现”,《汉口中西报》,1909年9月21日。

[“Look! Look! Look! The Emergence of the Yangtze River Novel Daily”.HanKou's Chinese and and Western Newspapers, 21 Sep, 1909.]

“编辑大意”,《小说月报》1(1909),广告页。

[“Magazine Purpose.” The Novel Monthly, 1(1909).Advertisement.]

陆昕:“从《说部丛书》谈搜书所见”,《闲话藏书》。北京:学苑出版社,2002年。

[Lu, Xin.“Talks about the Experience of Seeking Books through the Novel Series.” Talks About the Collection of Books.Beijing: The Academy Press.2002.]

“新出《小说月报》”,《时报》,1909年10月10日。

[“Newly Published The Novel Monthly.” Times, 10, Oct,1909.]

“中国唯一之文学报《新小说》”,《新民丛报》,1902年10月2日。

[“New Stories is the only Literature Newspaper in China.”Xinmin Newspaper, 2 Otc, 1902.]

“小说林第一次新书出版”,《中外日报》,1905年9月19日。

[“Novel Forest” New Book Launched for the Frist Time.”Chinese and Foreign Daily, 19 Sep, 1905.]

“小说林新书出版”,《时报》,1905年9月19日。

[“Novel Forest New Book Published.” Times, 19 Sep,1905.]

“《杭州白话报》书后”,《中外日报》,1901年7月18日。

[“Postscript to HangZhou Vernacular Newspaper.” Chinese and Foreign Daily, 18 July, 1901.]

邱炜萲:“小说与民智之关系”,《二十世纪中国小说理论资料》第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。47。

[Qiu, Weixuan.“Relationship between the Novel and the Wisdom of the People.” Ed.Chen Pingyuan.Resources of Twentieth Century Chinese Fiction Theories.Vol.1.Beijing: Peking University Press, 1997.47.]

“改良小说社征求小说广告”,《时报》,1909年6月26日。

[“Advertisement of Seeking Novel by Amelioration Novel Publishing House.” Times, 26 June, 1909.]

“募集小说”,《小说林》3(1907): 版权页。

[“Seeking Novels.” The Novel Forest, 3(1907): Copyright page.]

“上海商务印书馆征文”,《中外日报》,1905年11月7日。

[“ShangHai Commercial Press SeekingWorks.” Chinese and Foreign Daily,7 Nov,1905.]

“上海商务印书馆《绣像小说》第一期已出”,《新闻报》,1903年5月31日。

[“ShangHai Commercial Press Has Published the First Issue of Illustrated Fiction.” News, 31 May, 1903.]

“小说改良会叙”,《经济丛编》,1902年6月4日。

[“Statement of Novel Improvement Association.” Economy Collection, 4 June, 1902.]

“商务印书馆新译《说部丛书》第三集第一次预约广吿”,《申报》,1916年3月24日。

[“The Third Sets of First Order Advertisement for Commercial Press New Translation Novel Series.”Shenbao, 24 Mar.1916.]

王云五:《商务印书馆与新教育年谱》。南昌:江西教育出版社,2008.

[Wang, Yunwu.The Commercial Press and New Education Chronicle.Nanchang: Jiangxi Education Press.2008.]

文娟:“早期申报馆主人美查与中国近代小说变革”,《长江学术》3(2010): 10—16。

[Wen, Juan.“Early Shenbao Press Master Major and the Reform of Modern Chinese Novels.” The Academia of the Yangtze River3(2010): 10-16.]

伍蠡甫:“伍光建与商务印书馆”,《商务印书馆九十年》。北京:商务印书馆,1987年。

[Wu, Lifu.“Wu Guangjian and the Commercial Press.”The 90Anniversary of the Founding of the Commercial Press.Beijing: The Commercial Press, 1987.]

周树人:“《月界旅行》辨言”,《二十世纪中国小说理论资料》第一卷,陈平原编。北京:北京大学出版社,1997年。68。

[Zhou, Shuren.“Preface to From the Earth to the Moon.”Ed.Chen Pingyuan.Resources of Twentieth Century Chinese Fiction Theories. Vol 1. Beijing: Peking University Press, 1997.68.]

周作人:“林琴南与罗振玉”,《语丝》3(1924): 4。

[Zhou, Zuoren .“Lin Qinnan and Luo Zhenyu.” Yusi 3(1924): 4.]