阿甘本的艺术理念:创制、传递性与纯粹潜能的开启

柏 愔

一、对美学的解构

黑格尔在《美学》第一卷中提出:“艺术,就其最高职能来说,对于我们现代人已是过去的事了。因此它也已丧失了真正的真实和生命,而且已转移到了我们的理念世界,而不复能维持它从前的在现实中的必需和崇高地位”(Hegel 11)。阿甘本敏锐地注意到了这一历史时刻的转折点,他认为黑格尔的观点并非如同很多人所想的那样意味着艺术的死亡;相反黑格尔既没有否定艺术的发展,也没有为艺术在唱挽歌,艺术只是变成了一种自我消除的无(self-annihilating nothing)而得以延续。阿甘本认为造成艺术这一命运的原因在于现代美学的诞生是基于艺术家与观看者、天才和品味、形式和内容等一系列事物分裂的结果,这使得艺术家变成了没有内容的人,而艺术作品成为了观看者实践其审美判断和批评的特殊场所,不再像古希腊时代那样对我们的灵魂产生巨大的影响。

柏拉图将艺术对人的灵魂所产生的这种令人可畏的影响力称之为“神圣恐怖”(divine terror),“因为我们自己也能感到它对我们的诱惑力。但是背弃看来是真理的东西是有罪的。我的朋友,你自己没有感觉到它的诱惑力吗,尤其是当荷马本人在进行蛊惑你的时候[……]”(《理想国》407)。但阿甘本认为现代观众则已经失去了这种疯狂,不再象古代那样对艺术充满如此激情。今天的观看者在面对艺术作品时,已经不再能体验到这种无与伦比的力量,无法获得过去那样的精神满足,因为如今的观看者已经变得沉着冷静,更倾向于以一种反思和批判的眼光来看待艺术作品:“对现代人来说,艺术作品不再是引发灵魂中的狂喜或是震慑的神性具体的显现,而是提供一个特殊的机会让他实践他的鉴赏力,即对艺术的判断,如果说对我们而言,这种判断并不比艺术本身更有价值,那也肯定满足了一种至少是同样本质的需求”(The Man Without Content 41)。 在阿甘本看来,在我们的现代社会中,艺术的本质和功能已经被模糊了,艺术早就失去了在过去时代中的启示功能。为了去探寻我们是如何失去艺术的启示性以及如何才能恢复艺术品的原初的地位,阿甘本采取了一种极端的立场——对美学的解构(destruction):

如果我们真的希望去研究我们这个时代的艺术问题,那么最为紧迫的任务或许就是解构美学的观念,通过清除那些通常被视之为理所当然的东西,我们才能追问作为艺术作品学科的美学的根本意义。然而,问题在于这样一种解构的时机是否成熟?或是与此相反,是否这样一种行动的结果会导致所有理解艺术品的视角的失去,只留下一个需要靠根本上的飞跃才能超越的深渊?但是如果我们想让艺术品重获它原初的地位,也许这样的丧失和深渊正是我们所需。诚然,根本的建筑问题只有在烈火焚烧了房屋之后才会显现,那么或许今天我们正处于一个非常有利的位置去理解西方美学的本真意义。(The Man Without Content 6)

事实上,阿甘本对于美学的解构是一种海德格尔意义上的解构。海德格尔对于阿甘本的哲学具有深远的影响,阿甘本在其博士后阶段,曾分别于1966年夏天和1968年参加了由海德格尔在法国南部的莱托(le thor)主持的关于赫拉克利特、康德、胡塞尔以及海德格尔本人著作的一系列研讨会。阿甘本认为这些研讨会无论在内容还是形式上都是极古典的,这坚实了他的哲学基础,使他后来的哲学研究成为可能。阿甘本的很多研究都是基于海德格尔的理念而展开的,其著作中也时常可见大量关于海德格尔观点的引用,他的哲学研究中之所以喜欢以文字学(philology)的方法,经常重回古希腊的亚里士多德和柏拉图等人的著作中去追寻一些术语的起源和在现代所消失的意义也是源自于海德格尔。

在《存在与时间》中,其纲领性导论的第6节标题就是“解构存在论历史的任务”,在其中海德格尔阐明他解构传统的西方哲学观念的意图是对形而上学的哲学观念进行超越。海德格尔强调他所谈的解构不应当从常规意义上来理解,解构并不是在任何否定的意义上的摧毁;相反它是基于一种积极意义之目的:“解构的意思并不是摧毁,而是清除、肃清和撇开那些关于哲学史的纯粹历史学上的陈述。解构意味着:开启我们的耳朵、净心倾听在传统中作为存在者之存在向我们劝说的东西。通过倾听这种劝说,我们便得以响应了”(海德格尔 601)。海德格尔意义上的解构就是清扫存在之家,是为了正本清源找回存在的本质而将结构拆解来挖掘意义而使意义显现,他的解构是以一种拨云见日式的拆解来显现出一个隐藏的结构。

阿甘本对于美学的解构正是在这一意义上的,就如同海德格尔为了显示被遮蔽的东西去追溯哲学思想的本源,阿甘本的美学解构意在颠覆美学堡垒,厘清美学的研究领域并扫除遮蔽我们视线的事物。从这里我们可以发现阿甘本对美学解构的逻辑依据就是先对美学进行根本性的解构,然后在烈火焚烧的废墟中暴露出美学体系的问题,因为“根据根本性的建筑问题只有在房子被烧毁后才能被发现的这一原理,艺术也在达到其命运的极点之后,才会展示它的原初的规划”(The Man Without Content 115)。只有清除掉那些我们视为理所当然的观念,才能对艺术问题展开深入的探讨,去探寻美学结构中最深层核心的形式并理解艺术品的原初地位和本真意义。

在对美学解构之后,阿甘本又是如何阐述他的艺术理念呢?阿甘本将目光转向了古希腊,借鉴了亚里士多德的实践和创制概念,并试图厘清西方思想中对这两个概念的混淆。不仅如此,他还吸收了海德格尔阐释学的观点来强调艺术对于真理的解蔽和保存作用。

二、作为创制的艺术的危机

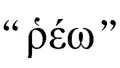

阿甘本认为我们时代中的艺术危机实际上是来自于创制(poiesis)的危机。在古希腊思想中,实践(praxis)和创制(poiesis)是两个有明显差别的概念:前者可以被理解为一个行动,在行动意义上由意志驱动地去做事情,其根源在于人作为有生命动物的条件;而后者则意味着从生产到存在的经验,呈现作品的过程。实践在英语中被译为“act”,要从“to do”(去做)的意义上理解,因此这种行为是与意志有关,是意志的直接实现;而创制则被译为“making”,或是一种使某种事物呈现的行动。概言之,实践是以自身为目的之行动,是一种目的性的活动,也就是说目的在一开始就提出了,但是还没有实现,而行动的完成就意味着对一种预先确定的欲望的实现,所以实践的主旨是在于体现行动的意志,是伦理与政治的行为。创制则是一种手段性活动,通常包括生产和技艺活动。亚里士多德在《诗学》中指出诗的创制和其他生活产品或工艺品的制作是同一个原理,都是要生产出一件作品。雕塑家、诗人、手艺人和工匠的生产都是创制活动,其所需要的才能可以称之为技艺(Tekhne),即“一种创制或促成的力量”,它既可以指“生产有实用价值器具的技术”,也可以指“生产供人欣赏的作品的艺术”(亚里士多德235)。

随着时间的推移,在古希腊界限分明的两个概念创制和实践逐渐模糊,生-产(pro-duction)转变成了一种行动,艺术品也从创制变成了一种艺术家的行动。不仅如此,在希腊思想中处于人类活动最低层的,被视为只是与生物生命和肉体生存相关的劳动变成了人类活动的中心。由此,古希腊对于实践(praxis)、创制(poiesis)以及劳动(work)的差异和等级划分在现代已经不复可见。作为揭示真理模式的创制已经丧失,它与实践相融合成为一种有意志的行动,而劳动却被视为价值最高的活动,人就沦为了阿伦特所说的“劳动动物”。随着工业革命的到来和现代技术的发展以及劳动的分工,希腊意义上的创制就已转变成了以劳动为起点的实践,而艺术生产也从创制领域进入到了实践领域,成为一种实践模式。更要强调是,由于实践的原初性特征被认为是作为冲动和激情的意志,即实践就是对意志或创造性的展现,这就使意志的形而上学完全渗透到了现代人对艺术的理解。然而这恰恰与创制所包含的某种被动性背道而驰,因为创制在古希腊人的思想中是一种与意志无关的自由行动,是为了显露真理和人类的存在而敞开真理的空间。随着人的创制活动与实践活动之间的区别日益被模糊,现代美学所面临的一个重要问题就是创制的艺术变成了一种实践,与意志的形而上学之间相联:“西方美学的到来就是一种意志的形而上学,也就是生命的形而上学被理解为能量和创造的冲动”(The Man Without Content 72)。

由此,在现代的艺术生产中创造性的意志才起到关键作用,艺术品是通过艺术家的意志行动来创造的,艺术也变成了艺术家的纯粹行动,譬如诺瓦利斯(Novalis)就将诗歌定义为“有意志的、积极而且具有生产性的使用我们的器官”(The Man Without Content 72)。我们在尼采的权力意志和艺术之间的关系中也可以清晰地觉察到这一变化趋势。当我们谈起艺术品时,也相应地会说这是一件杜尚的作品或是梵高的杰作。

然而阿甘本认为古希腊人之所以要划分实践与创制两个概念是因为创制的核心则是在于“使事物从不存在到存在,从被遮蔽到澄明”,在本质上被认为是一种去蔽(a-letheia)的过程,接近一种真理的模式(The Man Without Content 69)。在希腊人的概念中,创制使得某种事物得以形成存在,而这个存在是在创制自身之外,也同时在作为有生命之动物的人的领域之外,正如柏拉图所说的:“在创作(poiesis)这个词的真正意义上——使从前不存在的东西产生——创作的种类不止一种,因此每一种创造性的技艺都是诗歌,每一位艺人都是诗人”(《柏拉图全集2》247)。在阿甘本看来,正是创制和解蔽真理更为密切的关系使得创制高于实践,而普遍真理只有在艺术作品的独特的形式中显现,“任何事物被产生出来时,就是从遮蔽或不存在的状态被带入到存在的光明之中,都是产生、创制和诗。就这个语词的更为广泛的原初意义来说,不仅仅是文字言语类别,其他所有工匠技艺的活动都是诗,都是从无到有的创制生产。甚至可以说从万物自发从无到有在存在中显现的程度来说,即使是自然都具有创制的特点”(The Man Without Content 59-60)。 从这个意义上说诗是一切艺术的原型,而作为一种创制的艺术作品的本质特征就是使某种事物从不存在到存在,重新开启世界的可能性,为人在大地上的栖居构建出一个世界。

阿甘本提醒我们,艺术品进入美学的领域并不是自然的现象,而是创制活动被双重化所导致的结果。在现代社会中创制的产品被划分为具有美学意义的艺术作品和大批量生产的工业产品两类。换言之,人类的产品被一分为二:一种进入了美学领域,成为了我们认知的艺术品,其核心本质是本真性;而另一种成为了凭借技术手段生产的工业产品,其核心本质是复制性。进入美学领域的艺术品被人为设定为处于劳动还没有分工的创制的原始完整状态。当代艺术显然意识到了这种分裂,故而试图去刻意模糊这两个领域。非常典型的例子就是杜尚把买来的男用陶瓷小便池命名为“泉”送到博物馆,使得现成物从技术品领域变成了进入美学领域的艺术作品,这一行动充分体现了人类创制活动的内部分裂以及艺术家对这两个分裂领域的颠倒。

三、艺术是对一种传递性的传递

现代艺术以艺术家的创造意志为核心思想,抛却了把事物带入存在的希腊时代的创制概念。但这是否意味着阿甘本在呼吁我们向那种对于真理解蔽的美学范式的回归呢?恰恰相反,他走向了海德格尔的反面,号召我们去直面一种无内容的传达。虽然阿甘本认为艺术作为一种创制可以显露真理,但阿甘本又强调艺术应当着眼于对传递性的传递,而不是所传递的内容。可以说阿甘本其实提倡的是一种没有内容的传递。阿甘本认识到从原初的维度来说,艺术在社会中起到了关键作用,是因为艺术作品拥有让存在与世界显露的神奇诡异力量,而现在的艺术则失去了这种关键作用,是因为它失去了对文化整体具有意义的内容,沦为了一种形式的实践。

阿甘本认为艺术家已成为没有内容的人,“他除了永远在表达的虚无中浮现出来,别无其他身份;除了在他自身这里的这种令人无法理解的场所,他别无其他根基”(The Man Without Content 55)。对此,阿甘本以画家弗朗霍费为例做了形象的说明。杜瓦弗·弗朗霍费(Edouard Frenhofer)是巴尔扎克(Balzac)小说《不为人知的杰作》中技艺高超的绘画大师,他花了十年的时间来画一幅完美杰作《美丽的诺瓦塞女人》,但是青年画家普桑(Poussin)却发现这幅画的画面上除了只在画面的一角有一只引人注目的美丽的脚之外,只有堆积混乱的颜料色块和无法辨认的线条,没有任何影像,无论是这幅画的意义和内容都消失了:

但在追求绝对意义的过程中,弗朗霍费成功做到的仅仅只是隐藏了他的想法,从画布上抹去了任何人的形象,将其破坏成“一堆色彩和色调的混沌区域,没有细节的一团没有形状的迷雾。”在这堵荒诞的画墙前,年轻的普桑惊呼:“但是无论早晚他终会不得不发现,画布上其实空无一物!”这个警告听起来似乎是对于恐怖(Terror)开始对西方艺术构成的危害所做出的回应。(The Man Without Content 9)

从弗朗霍费画作我们可以看到这种艺术主观性是一种绝对自由,超越了任何具体形式和内容,除了艺术自身之外,不需要任何实际内容来表现其本质,因为艺术家的艺术主观性与任何素材和主题都无关,无论什么内容或形式都不能代表艺术家的内在本质。阿甘本认为艺术家变成一个没有内容的人是一个历史的发展过程,他不是从开始就没有内容,而是被“一个历史转移和有鉴赏力的人以及他所发展的撕裂的辩证法给剥夺了内容”(De la Durantaye 32)。这种根本性分裂不仅使艺术家成为没有内容的人,而且还使得艺术“变成了一种在其自身中寻找目标和根基的绝对性自由。它在实质上不需要任何内容”(The Man Without Content 35)。

在此意义上,艺术与现实世界的联系在减弱,成了自我消除之无,因为“它跨越了所有内容而无法获得一件积极的作品,因为它无法和任何内容一致”(The Man Without Content 57)。 正因为如此,艺术才应当不再关注所传递的内容,而将传递性这一行为本身作为其自身的内容,这一问题更为准确地表述是:艺术不再执着于真理,并放弃了对真理传递的保证,转而聚焦于传递性(transmissibility)这一行为。

阿甘本这一艺术理念其实和他在语言哲学方面的理论主张关联密切。阿甘本的语言哲学的研究重点就是关于语言的纯粹可传达性(communicability),而对于任何具体传达的内容并不感兴趣。阿甘本这一思想其实是对本雅明的语言学理论的一种继承。在“论语言本身和人的语言”中,本雅明就指出任何语言所传达的都是精神内容,是思想之物,但这种在语言中得以传达的精神实体与语言实体是不相同的,作为表意媒介的语言自身就是一种传达能力,它传达可传达性,“所有语言传达自身。或者更确切地说,所有语言在自身中传达自身;在最纯粹的意义上,它是传达的媒介”(本雅明 265)。阿甘本的语言思想的核心就是围绕着可传达性展开的,“可传达性一直是传达自身,它不是别的东西而正是传达自身”(Watkin 50)。但这并不意味着可传达性和传达两者是完全等同的事物,可传达性是从传达中剥离出来的事物,而且其自身既不能变成传达,也不能被传达行为所传达;但要将两者分开来思考也是不可能,而且这也并不是说可传达性是不可言说或是不可见的事物,而只是表示传达这种行为并不能揭示或显露可传达性,因此这种可传达性可以被定义为:“那种支持并促进传达,但其自身却永远不能通过一种传达的行为而被传达,它是一种我们通过对思想本身的思考而认识的结构”(Watkin 51)。

在另一篇题为“不可记忆者的传统”一文中,阿甘本指出对于传统的传递离不开语言,也就是说如果传统要展现它的内容,那么就必须需要有媒介(medium)来传递它,要通过一个媒介的存在来传递,而这个媒介就是语言。所以“在传递任何东西之前,人必须首先把语言传递给自己。每个特定的传统都预设了对语言——并且只预设了对它——的传递,通过它(语言),传统才是可能的”(Potentialities 104)。但语言这个媒介并不是在传统中可以被看到的一个物,而且要传递传统则必须预设它的存在,所以说它是先于其内容存在,但又可以与其内容相吻合。从这个意义上来说,语言指的是传统的可能性,语言起到了为传统的传递提供了一个存在论的维度。对此阿甘本作了一个清晰的说明:“显然,这种可传递性(transmissibility)不可能被主题化为某种传统内部的‘第一’,它也不可能成为以任何等级次序排列的命题中一个或多个命题的内容。语言隐含在一切传递行动中,它必然保持未完成以及同时不被主题化的状态”(Potentialities 105)。就此而言,阿甘本认为语言是一种开放性,是对去蔽(aletheia)的传递,而不是对一个物或是以命题来表述的真理的传递,普遍存在于记忆仪式之中的正是这种语言的开放性本身,“因此,可传递性的传统,也就久远地包含于具体的传统中,而这个久远不可记忆的遗产,即这种对去蔽的传递,构成了人的语言的本身”(Potentialities 105)。阿甘本认为哲学的任务也就是去思考语言的开放性,他所思考的不是任何具体的传统,而正是这种不可记忆的所有的传统的基础之所在,即纯粹的传递性。

阿甘本宣称现代艺术家所生产的一种异化价值就是对文化可传递性的破坏,这就导致传统不可避免地丧失了。阿甘本形象地指出丢勒版画中的忧郁天使的形象可以被比喻为艺术的天使来说明世界对异化的接受,并表明散落在忧郁天使周围的物也都丧失了被赋予的意义,变成了某种永远令人困惑的暗号。这样一来,也就无从解码什么是有意义的,什么是没有意义的。当过去没有了传递性,就只能累积成为对于现在是没有意义的负担和纯粹的文化积累。在现代社会,这种纯粹的文化积累就储藏在博物馆或是美术馆之中,阿甘本将这种文化城堡比喻为卡夫卡小说中悬浮在人头顶上造成威胁的城堡:“在其中一方面人已经无法认识自身的过去之财产已累积下来被用于共同体成员的审美愉悦;另一方面,这种审美愉悦只有通过剥夺这一财产的直接意义以及为人类行动和知识开启空间的生产能力的异化才变得可能”(The Man Without Content 111)。

从这个意义上我们认为由于艺术作品被限制于美学领域,成为了审美愉悦对象,因此它的形式特征占据了关注的重点,从而使人类无法再开启或进入到艺术的本质结构,这样一来人类就失去他的诗性存在和所栖居的本真世界。在阿甘本看来,由于艺术作品的原初性结构被遮蔽,现代社会中的艺术已经被异化了,从而无法让真理自身显露,反而化身为“一种虚无主义的力量,一种自我消除的无,徘徊于美学领域的沙漠之中,永远围绕着将其分裂的裂缝在盘旋”(The Man Without Content 102)。博物馆或美术馆就是这样虚无主义的产物,是艺术建立起来属于自身的超时间性的美学空间,它之所以在时间和生命的流动中被移出,就是旨在取代在过去由诗性节奏所打开的,作为人类的共同基础的原初的时间和空间。在这个美学空间中,我们看到的正是传递的不可能,而失去了传承能力从而不断堆积的文化也就失去了对真理的保证。

然而在阿甘本的理论视域中,他并没有叹惋这种诗性能力的消失,而是借用了卡夫卡的观点:艺术是否能够变成对传递行为自身之传递,也就是艺术是否能够将与被传递之物无关的传递任务自身作为其内容(The Man Without Content 114)。阿甘本认为卡夫卡为我们指出了另一种可以为了可传递性从而牺牲真理内容的艺术,因为“正是由于文化的传递性(transmissibility)——通过赋予文化一种即时可感知的意义和价值——才使得人们自由地奔向未来,而不必为过去的负担所羁绊。但是,当一种文化失去了它的传递手段,人就失去了参照点,并且发现他自身被卡在过去和未来之间,而一方面,这个过去在他身后不断地在累积,以那些大量的现在已无法解读的内容来压迫他;另一方面,那个未来是他还没有掌握的未来,也无法照亮他与过去的斗争”(The Man Without Content 108)。

正是基于这种立场,阿甘本不失时机地指出历史的天使所传递的内容就是传递任务本身,这意味着艺术品可以摆脱固定的内容,而将传递性这种行动自身作为其内容,而不必管传递的内容是什么:“通过把人在真理面前永远拖延的原则转化成一种诗性的过程,并且为传递性而放弃对真理的保证,艺术又一次成功地将永远悬置于新与旧、过去与未来之间的人没有能力退出的历史处境转化为一个新空间:在其中,人不仅能在当下原初地衡量自己的栖居,并且可以在每时每刻重新发现自身行动之意义”(The Man Without Content 114)。

四、艺术的纯粹潜能的开启

当艺术放弃了对真理的保证而转向了纯粹的传递性,我们就可以重新回到创制的艺术并恢复节奏来开启艺术的纯粹潜能。如前所述,阿甘本呼吁对美学的消解,并以焚烧房屋才能显露根本问题为比喻,因为只有解构才能去建构,有危险的地方才有救赎。正是在火焰的光明中显现了艺术的原初规划,也就是阿甘本在艺术中最为关注的事物,即艺术的潜能。从阿甘本对于现代艺术的批判中,我们需要看到阿甘本对待艺术的态度是:我们不应当将艺术品视为是一个由主体生产出来的对象,或是一个会被赋予某种形式的所谓“意义”;相反,我们应当将艺术品视为一个重新开启世界的可能性,因为艺术是一个让人类了解自身生存本质的启示行为,是一个救赎之所在,能够让人类回到更为原初的经验。在这一意义上,如果艺术是我们救赎之所在,那么从现代的艺术品要回到创制的艺术就需要艺术去展现一种非关系性的潜能,艺术品不应当是审美或消费的对象,而应当是对于纯粹潜能的启示。人在大地的诗意状态,需要通过潜能来开启一个这样的空间,在其中人类并不将自身视为一种实现的存在,而是有着无限的可能性。

潜能这一概念也是阿甘本从古希腊亚里士多德那里借鉴过来的。亚里士多德在《形而上学》和《物理学》两书中划分了潜能(dynamis/potentiality)与实现(energeia/actuality)这对在哲学史上历史悠久并具有深刻意义的范畴。亚里士多德对于潜能作了两种区分:一种是普遍意义上的潜能,即儿童认知或是成为某种人物的潜在性;而另一种则是弹性潜能,即指拥有某种知识或一种能力。从这里我们可以注意到,前一种潜能是一种生成性的潜能,儿童在成长过程中经受改变,而后一种潜能是从一种hexis的维度出发,即拥有某种能力。譬如说建筑师有建造房屋的潜能,诗人有写诗的潜能,但他们在这种“有能力”的基础上,“可以将他的知识不转化为实现,不去创作一件作品,由此建筑师有潜能,是因为他有不建造的潜能,诗人也有不写诗的潜能”(Potentialities 179)。

阿甘本对后一种潜能更为关注,即潜能并不必须要转为实现,作为一种能力,其本身的存在方式就有去实现和不去实现的双重性。从潜能具有非实现化的能力来看,潜能既是一种可以去做的能力,同时也是一种可以不去做的能力,即非潜能(impotentiality)。事实上,能力可以是有所为,也可以是有所不为的,潜能的原初存在就与“不能”(adynamia)相关,从其构成上来说就蕴涵着一种“不能”,而“不能”这种被动性的潜能正是一切积极潜能的条件:

在潜能的原初结构上,潜能就与它自身的缺失(privation)[……]自身的非存在(non-being)有联系[……]所谓潜能就意味着成为其自身的丧失,与自身的无能力有关系。以潜能方式存在的存在者能够拥有他们自身的非潜能,而且也只有以这种方式他们才变成潜能。(Potentialities 182)

阿甘本认为人类的潜能之所以伟大就是在于人类的潜能是由“一种在或不在、为或不为的权力”来界定的(Nudities 43),这也是人区别于动物之所在。人的力量起源就来自于这种不能,即一种不去行动的潜能和黑暗的潜能,而正是由于人类是能够拥有自身的不可能的动物,所以人是自由的,因为“自由不单是有做这件事或那件事的力量,也不单是有拒绝做这件或那件事的力量,就我们所见的意义,自由是能够拥有自身的不能”(Potentialities 182)。相比而言动物只能做这件事或那件事,却没有这种不做某事的能力,所以动物是不自由的。在这一点上,阿甘本所看重的也是潜能双重含义当中的另一重含义:非不能也,而是不为也,也就是你拥有一种能力,但可以不使用,不去做的能力。对于这种不去做的潜能,阿甘本借用了麦尔维尔(Melville)的一个角色巴特比(Bartleby)的形象来加以表现。巴特比对于任何要求都是以坚定的“我不愿意做”来拒绝,这样抄写员就变成了一个上面没有任何记号的写字板的具象化。阿甘本将其描述为“所有创造都是从其派生而出的那个‘无’的极端形象,而同时,他也构成了这个作为纯粹、绝对潜能的无的最不可改变的证明”(Potentialities 253-54)。从这一意义上来说,阿甘本认为真正的潜能是一种“不去做”的潜能(potential to not-do),是以否定形式出现的“非-存在”,它是“非存在的存在,不在场的在场[……]潜能不是一种逻辑上的本质而是这种缺失的存在方式”(Potentialities 178)。

就艺术品而言,今天的艺术品往往被视为由艺术家的意志创造出来的对象,是艺术家的纯粹行动,是在循环流通生产中的产品,而不是能够将让世界进入真理在场的一种创制。然而阿甘本认为艺术品应当是显露一种纯粹潜能,显露一个世界,并恢复一种对于经验的原初的开放性;但现在我们面临的问题却是这种作为意志的表达艺术品却只是对潜能的实现,艺术家的行动也是一种实践的行动,这样生产出来的艺术品是由意志决定出来的事物,因此如果要摆脱这种意志的行动并且重回作为创制的艺术,那么就只有通过非潜能(impotentiality)这种经验,才能生成某种完全崭新的事物。这种非潜能的经验就是阿甘本所说的不是从潜能转化成实现的经验,而是不去做的潜能。这种经验如同什么都没写的白板,表达了纯粹潜能的存在方式,是在写字板表面刻下任何形式之先的经验。在黑暗中我们的眼睛可以意识到没有看见的能力,而这种非潜能经验的激发可以剥夺我们的感知能力,从而让我们处于一种悬置的状态——即你可以拥有能力去做某事,却不需要实现这种潜能——这样我们才可以开启作为艺术品原初结构的节奏。

结 语

在此意义上我们可以更清楚地理解阿甘本的艺术理念。在《没有内容的人》中,阿甘本明确提出要对传统的美学观念进行解构,然后在废墟上重新回头去寻找艺术的原初性。阿甘本相信美学(aesthetics)最初是指观看者的感性,直到在现代的概念中才变成了关于艺术作品的科学。由于现代的美学体系过于强调艺术家的主观意志,这使得艺术品的原初统一性被分离为主客体,变成形式和内容、观看者与艺术家的对立。艺术家在进入美学的过程中,放弃了内容,切断了与社会生命组织的联系,以“为艺术而艺术”的形式为最高目标,最终变成了没有内容的人。

艺术的原初状态是真理自行的显露和敞开,在这种状态中艺术还没有分裂成艺术家和艺术品的主客体对立。为了回到这一原初的状态,艺术就不应当作为审美的对象,也不应当再执着于对真理的传递,相反要将传递性(transmissibility)作为艺术的任务,使得艺术得以重新开启并展现纯粹潜能。唯有如此才能让我们得以回到原初状态,即创造性的创制和世界存在的生成事件。艺术作品中需要存在着一种潜能的沉思,来寻求宁静和谐,使得作品变得无为而得以恢复可能性,向新的使用敞开。

引用作品[Works Cited]

Agamben, Giorgio.Nudities.Trans.David Kishik and Stefan Pedatella.California: Stanford University Press, 2010.

---.Potentialities: Collected Essays in Philosophy.Trans.Daniel Heller-Roazen. Stanford: Stanford University Press, 1999.

---.The Man Without Content.Trans.Georgia Albert.Stanford: Stanford University Press, 1999.

亚里士多德:《诗学》,陈中梅译。北京:商务印书馆,1996年。

[Aristotle.The Poetics.Trans.Chen Zhongmei.Beijing:The Company Press, 1996.]

瓦尔特·本雅明:《本雅明文选》陈永国,马海良编。北京:中国社会科学出版社,1999年。

[Benjamin, Walter.The Selected Works ofWalter Benjamin.Eds.Chen Yongguo, et al. Beijing: China Social Sciences Press, 1999.]

De la Durantaye, Leland. Giorgio Agamben: A Critical Introduction.Stanford: Stanford University Press, 2009.

Hegel.Aesthetics: Lectures on Fine Art.Volume I.Trans.T.M.Knox.Oxford: Clarendon Press,1975.

马丁·海德格尔:《海德格尔选集》,孙周兴编。上海:上海三联书店,1996年。

[Heidegger, Martin.The Selected Works of Heidegger.Ed.Sun Zhouxing. Shanghai: SDX Joint Publishing Company, 1996.]

柏拉图:《理想国》,郭斌和译。北京:商务印书馆,1986年。

[Plato.The Republic.Trans.Guo Binghe.Beijing: The Commercial Press, 1986.]

——:《柏拉图全集2》,王晓朝译。北京:人民出版社,2003年。

[---.The Compete Works of Plato II.Trans.Wang Xiaozhao.Beijing: Renmin Press, 2003]

Watkin, William. The Literary Agamben: Adventures in Logopoiesis.Continuum International Publishing Group,2010.