基于POI数据的模糊地名空间范围估计

颜 芬,李 霖, 2,翁 敏

(1.武汉大学 资源与环境科学学院,湖北 武汉 430079;2.武汉大学 地球空间信息技术协同创新中心,湖北 武汉 430079)

日常生活中,人们使用地名来描述位置和导航[1]。地名在地理信息查询和信息交流中有重要的作用[2]。地名是人们赋予某一特定空间位置上自然或人文地理实体的专有名称[3]。模糊地名是指代的地理实体没有明确物理边界的地名[4],如:中关村,模糊地名的空间范围大多基于认知,人们对这些地名的边界难以达成一致[5],但在很多地理信息服务中需要模糊地名具有明确的空间界线[6]。

确定模糊地名的近似空间范围的普遍做法是获取带有地名标签的位置点,如签到数据[7-8],兴趣点[9],网络文本[10]等,使用一些方法建模,如KDE[11],DBSCAN[12-13],SVM[14]等,获得模糊地名的空间范围。对于模糊地名,没有真实的边界可以用来做参考,因此难以评估建模得到的边界[5]。

人认知中的模糊地名空间范围一定程度上可以为模糊地名的真实边界提供参考。Montello让测试者在地图上画出Santa Barbra的市中心范围[15]。文献[16]中,加利福尼亚州被划分为多个六边形,测试者评估每个六边形隶属于南加州/北加州的程度。

而对于使用带有地名标签的位置点得到的模糊地名的估计范围与人们的认知中模糊地名的范围之间的差异,相关研究较少。文献[17]与文献[16]研究同样的模糊地名,但文献[17]使用签到数据进行空间建模,得到的结果与文献[16]的认知实验结果不同,但文献[17]未能详细分析产生差异的原因。

本研究以武汉市内的5个模糊地名为案例,获取高德地图兴趣点数据,使用DBSCAN算法对模糊地名进行空间范围估计,并设计了问卷,调查人们认知这些模糊地名的空间范围,通过对比模糊地名的基于POI估计的空间范围和认知区域分析模糊地名的空间特性。

1 模糊地名空间特征

模糊地名空间范围是基于认知的,人们在给模糊地名划定边界时遵循一些标准,这些标准的决定性因素有多种,包括物理设施边界(如道路)、当地设施(如学校)、熟悉程度等[18]。

模糊地名是对空间位置上某地理实体的指代。地理区域本来没有名称,名称是人们主观赋予的,随着社会生活的发展和地理环境的变迁,人的认识也不断地变化,因此模糊地名及其空间范围不断在变化[3]。一个地名的消失意味着该地名不再具有空间范围。

模糊地名空间范围受到规划管理的影响。郝田[19]研究了北京旧城保留胡同地名的街道空间的变迁,消失的胡同地名不再具有空间范围,胡同地名的合并或改变意味着其所指代的空间范围发生改变。合肥市多以有文化内涵的老地名为地铁站命名[20],避免了一些老地名的消失。

模糊地名空间范围受到经济活动的影响。地名商品化是必然的趋势[21]。在城市的翻新改造中,旧的街巷和居民区被拆建为新的住宅区和商业区,开发商为了市场销售和商业运作而另起新名,旧地名的空间范围在新地名的影响下发生改变[22]。政府将地铁、文体场馆等公共空间的命名权拍卖,企业为追求其带来的商业机会而争夺命名权[23],如“黄阁北站”被更改为“丰田汽车城”[24],这一改变必然影响黄阁地名的空间范围。

模糊地名空间范围受到地名借用的影响。地名借用指借用一个地名作为另一个区域的名称。历史地名具有一定的文化内涵,往往会成为所在空间的文化原点及核心,通过地名词源的扩散成为道路、桥梁、住区的地名组成,如:武侯祠[25]。

2 案例研究

2.1 模糊地名空间范围估计

本研究以武汉市5个比较有名的模糊地名为研究案例,分别是司门口、卓刀泉、阅马场、丁字桥、落雁岛。司门口在明清时是蛇山以北至藩司衙门大门口的街道,如今差不多包括了解放路的主要商业闹市区,并被作为地铁站点名称。卓刀泉地名与民间传说有关,泉井已被列为武汉市文物保护单位,如今大量地名都以卓刀泉命名,如学校,立交桥,道路等。阅马场在清朝是练兵演武的校场,后经历过多个重大历史事件,现成为历史纪念广场。桥名在武汉颇为常见,丁字桥原本只是一座桥,现发展为大片社区,众多地点都以丁字桥为名。落雁岛位于国家5A级旅游景区——东湖风景区内,因岛上有众多大雁栖息而得名,每年都有大量游客到景区内观赏美景。

兴趣点数据来自于高德地图,使用城市数据派的开源工具Geosharp获取到名称或地址中包含这5个地名的兴趣点。DBSCAN是基于密度的聚类算法,DBSCAN将点划分为不同的聚类群,若点与其他点不是充分的靠近,就会被识别为噪声点。DBSCAN常被用于模糊地名空间范围的估计,原因是DBSCAN能识别不同形状的簇,并且能较好地排除噪声点。DBSCAN的实现需要设置两个参数MinPts和Eps。本文的参数设定参见文献[12]。本研究使用DBSCAN对每个模糊地名的数据集进行聚类,保留包含最多兴趣点的点群,并将该点群的最小凸包作为模糊地名的范围边界。除了最小凸包,其他为点群生成边界的算法,如α-shape算法,也被学者[15]用于模糊地名空间范围的估计,但不是本文研究重点。

2.2 问卷调查

问卷调查的目的是了解人们的认知中这5个模糊地名的空间范围,所以需要参与问卷调查的测试者在武汉市待的时间较长。问卷可以获取到测试者对5个地名的熟悉程度,熟悉程度分为完全不了解、了解一点、熟悉、比较熟悉和非常熟悉。根据问卷中的问题“请您在地图中画出××这个地名包含的范围线”,测试者被要求在高德地图上勾画出模糊地名的空间范围。66个待在武汉超过4年以上的测试者参与了问卷调查。

3 分析和讨论

3.1 道路

司门口和卓刀泉这2个地名基于POI估计的空间范围与认知区域相符,且道路对这2个地名的空间范围影响较大。

司门口的空间范围以地铁站为中心。司门口基于POI估计的空间范围与认知区域相符,但形状有较小差异,如图1所示,估计的空间范围是长条形,而认知区域基本都是圆形。在整条解放路附近,大量的兴趣点的地址都包含“司门口解放路”,人们认知上的司门口区域并不包含解放路南端,道路的延伸使得在南北方向长度上估计的空间范围略大于认知区域。

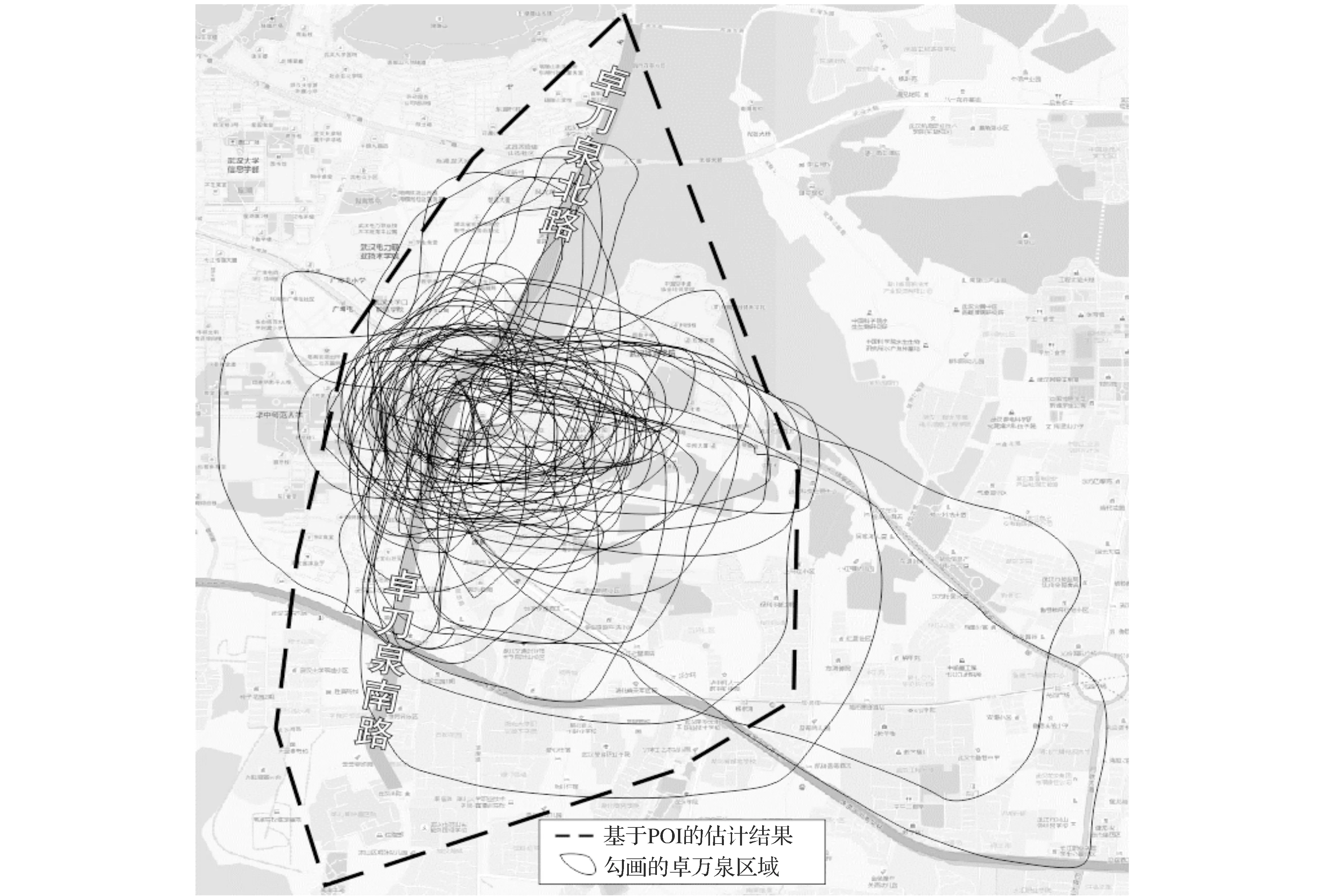

卓刀泉地名基于POI估计的空间范围与认知区域相符,但形状有较小差异,估计的空间范围在南北方向的长度上略大于认知区域,如图2所示。大部分人认知中卓刀泉的空间范围以卓刀泉立交桥为中心,卓刀泉立交桥是卓刀泉南路和卓刀泉北路的分界点。在卓刀泉南路和卓刀泉北路附近,大量兴趣点以“卓刀泉南路”或“卓刀泉北路”命名,但人们一般不认为卓刀泉南路的最南端和卓刀泉北路的最北端属于卓刀泉区域,道路的延伸使得在南北方向的长度上估计的空间范围略大于认知区域。

3.2 熟悉程度

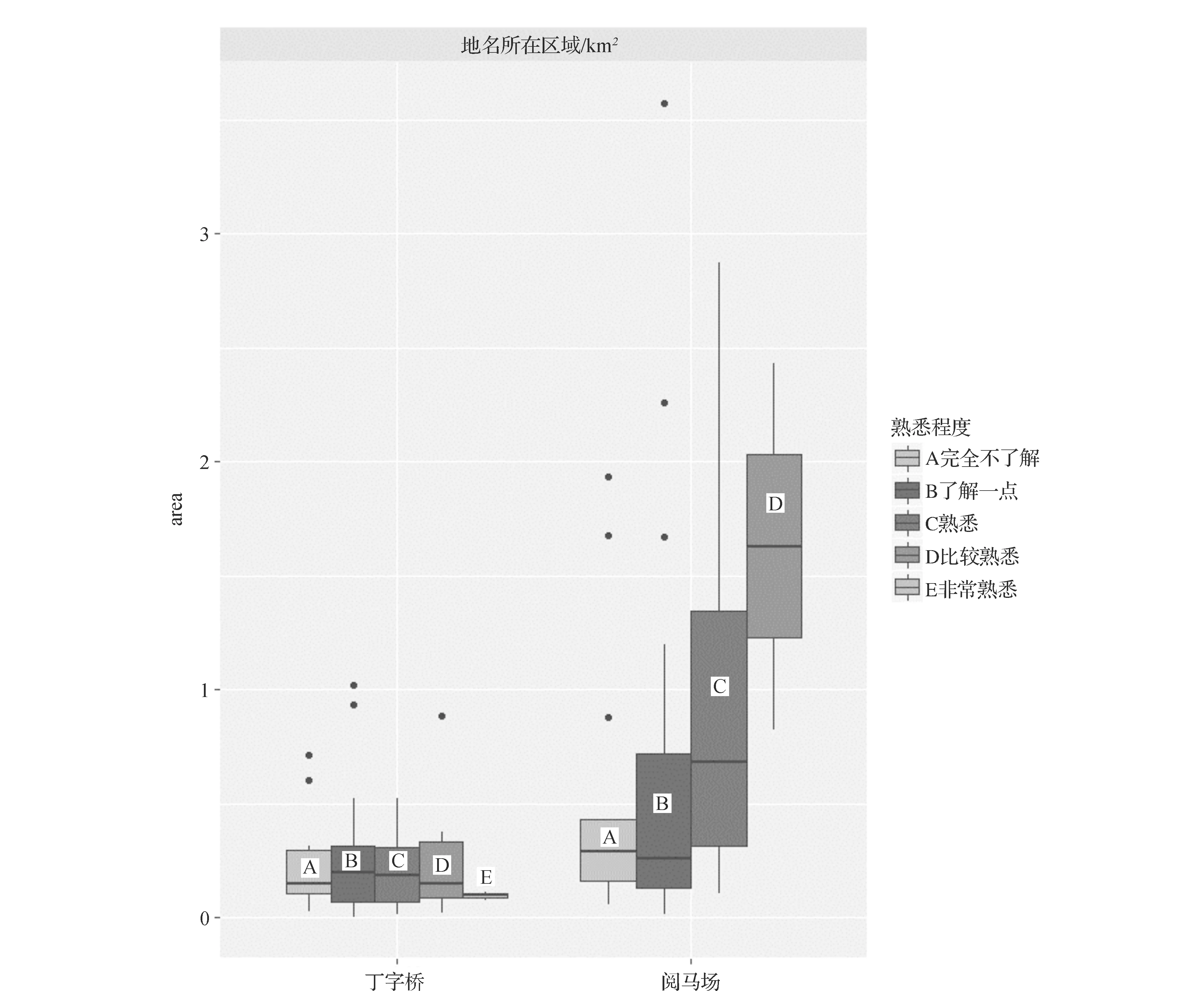

阅马场的基于POI估计的空间范围与认知区域相符,如图3所示。阅马场的认知区域受熟悉程度的影响大。由图4可知,大部分测试者所勾画的阅马场的区域面积在0~2 km2,随着熟悉程度的增加,区域面积的均值呈增加趋势,且不同熟悉程度的测试者勾画的阅马场的区域面积差别很大。阅马场是一片广场,地图上标有“阅马场”的地方非常少,熟悉阅马场的人能确定整片广场属于阅马场区域,而不熟悉阅马场的人认为阅马场是包含“阅马场”标注的小区域。而大部分测试者所勾画的丁字桥的区域面积在0~0.5 km2,随着熟悉程度的增加,区域面积的均值呈减小趋势,但总体上不同熟悉程度的测试者勾画的丁字桥的区域面积差别不大。地图上有众多包含“丁字桥”地名的地点,如“丁字桥路”,“丁字桥小学”等。熟悉丁字桥的人能快速确定丁字桥区域,不熟悉丁字桥的人在查找地图的过程中看到这些地点后也能确定丁字桥范围,大量的以“丁字桥”命名的地点为人们提供了确定地名空间范围的依据,这使得熟悉和不熟悉丁字桥的人画出来的区域面积大小相近。

图2 道路延伸对卓刀泉区域形态的影响

图3 阅马场的基于POI估计的空间范围与认知区

图4 对地名有不同熟悉程度的人勾画的地名区域的面积箱线图

3.3 地名借用

地名借用是借用一个地名用于指代另一个区域。卓刀泉的空间范围内就有大量地点借用卓刀泉来命名,如卓刀泉中学,卓刀泉北路等。

地名借用会给基于POI数据的模糊地名空间范围估计带来一些问题。由图5可看出,丁字桥的基于POI估计的空间范围包含了丁字桥路和丁字桥南路附近区域。而人们认知中“丁字桥南路”这条路借用了“丁字桥”来指代丁字桥南边的路,丁字桥南路并不属于丁字桥的区域。本研究在原始兴趣点数据集中删除名称或地址中包含“丁字桥南路”的兴趣点,重新估计的空间范围得到的丁字桥区域与认知区域相符,如图5所示。

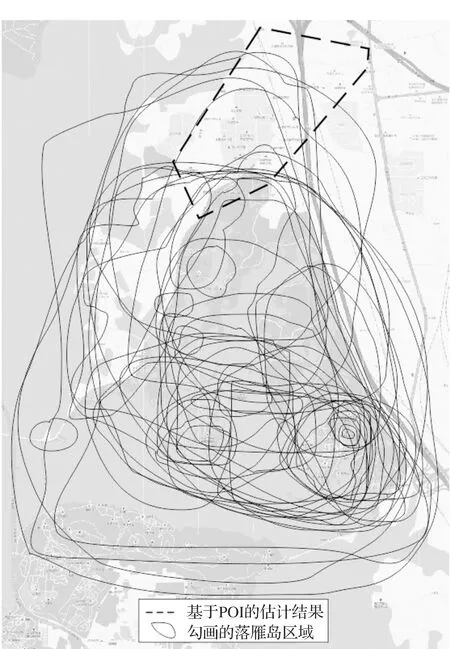

由图6可知,落雁岛的基于POI估计的空间范围与认知区域相差较大,造成差异的主要原因是地名借用。落雁岛是旅游景区,地处偏僻,兴趣点少且分散。去往落雁岛景区的路上有一片社区,社区中大量兴趣点的地址中都包含“落雁岛”。借用旅游景点地名来为兴趣点命名可以带来商业价值,这些兴趣点影响了落雁岛空间范围的估计,使之与认知区域有较大差异。

图5 排除“丁字桥南路”对“丁字桥”空间范围估计的影响

图6 地名借用对落雁岛的空间范围估计结果的影响

3.4 基于POI模糊地名空间范围估计的适用性

总的来说,使用POI数据对模糊地名空间范围进行估计是简单有效的。相比于让测试者在地图上勾画出模糊地名的空间范围,基于POI的模糊地仍然需要解决的问题。

4 结 论

大多数非行政地名具有模糊的空间范围,但一些地理信息服务需要模糊地名的确切边界。使用带有地名标签的位置点进行空间范围估计是较为普遍的确定模糊地名近似空间界线的方法,但由于真实的边界不存在,无法评估空间范围的估计结果,而人们认知中模糊地名的空间范围可以为空间范围估计结果的评估提供参考。

地名及其空间范围是不断在变化的,模糊地名的空间范围受到多种因素的影响。本研究对武汉市5个模糊地名进行空间范围估计,并设计问卷调查这5个地名的认知区域。通过比较模糊地名估计的空间范围与认知区域,发现影响模糊地名空间范围的因素有道路、熟悉程度和地名借用。基于POI估计的模糊地名空间范围符合人们的认知,但地名借用可能会给某些模糊地名的空间范围的估计带来问题,这是模糊地名空间范围的估计仍然需要解决的问题。

[1] 魏勇,胡丹露,李响,等. 基于GeoNames和Solr的地名数据全文检索[J]. 测绘工程,2016,25(2):28-32.

[2] 冯涛,李志刚,周岩,等. 地名数据生产与建库监理内容与方法研究[J]. 测绘工程,2017,26(5):1-4.

[3] 蒲欣梅. 中国城市地名发展演化与规划研究[D].兰州:兰州大学,2009.

[4] 刘瑜,袁一泓,张毅. 基于认知的模糊地理要素建模——以中关村为例[J]. 遥感学报,2008(2):370-377.

[5] TWAROCH F A, JONES C B, ABDELMOTY A I. Acquisition of Vernacular Place Names from Web Sources[M]. Weaving Services and People on the World Wide Web. Springer Berlin Heidelberg, 2009:195-214.

[6] JONES C B, PURVES R S, CLOUGH P D, et al. Modelling vague places with knowledge from the Web[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2008, 22(10):1045-1065.

[7] HU Y, GAO S, JANOWICZ K, et al. Extracting and understanding urban areas of interest using geotagged photos [J]. Computers Environment & Urban Systems, 2015, 54:240-254.

[8] HOLLENSTEIN L, PURVES R. Exploring place through user-generated content: Using Flickr to describe city cores [J]. Journal of Spatial Information Science, 2010, 1(1):21-48.

[9] 黄潇莹,李霖,颜芬. 基于多源兴趣点的模糊地名空间范围划分方法[J]. 地理信息世界,2016,23(6):61-67+72.

[10] 王宇. 基于网络文本的地名空间模糊建模[D].南京:南京师范大学,2012.

[11] GROTHE C, SCHAAB J. Automated footprint generation from geotags with kernel density estimation and support vector machines [J]. Spatial Cognition & Computation, 2009, 9(3):195-211.

[12] PARKER J K, DOWNS J A. Footprint generation using fuzzy-neighborhood clustering [J]. Geoinformatica, 2013, 17(2):285-299.

[13] INTAGORN S, LERMAN K. Learning boundaries of vague places from noisy annotations[C]//ACM Sigspatial International Symposium on Advances in Geographic Information Systems, Acm-Gis 2011, November 1-4, 2011, Chicago, Il, Usa, Proceedings. DBLP, 2011:425-428.

[14] CUNHA E, MARTINS B. Using one-class classifiers and multiple kernel learning for defining imprecise geographic regions[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2014, 28(11):2220-2241.

[15] MONTELLO D R, GOODCHILD M F, JONATHONG, et al. Where’s Downtown: Behavioral Methods for Determining Referents of Vague Spatial Queries[J]. Spatial Cognition & Computation, 2003, 3(2-3):185-204.

[16] MONTELLO D R, FRIEDMAN A, PHILLIPS D W. Vague cognitive regions in geography and geographic information science [J]. International Journal of Geographical Information Science, 2014, 28(9):1802-1820.

[17] GAO S, JANOWICZ K, MONTELLO D R, et al. A data-synthesis-driven method for detecting and extracting vague cognitive regions [J]. International Journal of Geographical Information Systems, 2017, 31(6):1245-1271.

[18] DAVIES C. Are Places Concepts Familarity and Expertise Effects in Neighborhood Cognition[M]Spatial Information Theory. Springer Berlin Heidelberg, 2009:36-50.

[19] 郝田. 北京旧城保留胡同地名的街道空间变迁研究[D].北京:清华大学,2015.

[20] 合俊. 合肥市地铁复活老地名[J]. 中国地名,2016(1):79.

[21] LIGHT D, YOUNG C. Toponymy as Commodity: Exploring the Economic Dimensions of Urban Place Names[J]. International Journal of Urban & Regional Research, 2014, 39(3).

[22] 李秋璞,陈金华,高伟雯. 基于GIS的历史文化名城地名演变研究——以泉州城为例[J]. 乐山师范学院学报,2016,31(4):55-60.

[23] 纪小美,王卫平,陈洁,等. 批判转向以来地名学研究回顾与展望[J]. 地理科学进展,2016,35(7):910-919.

[24] 刘博,朱竑. 批判视角下广州地铁站命名与更名研究[J]. 地理科学,2014,34(9):1139-1144.

[25] 罗君兰. 地名与城市的形态[D].重庆:重庆大学,2016.