优化评价,全面衡量学生体育学业质量

钱亢

教育部在《基础教育课程改革纲要(试行)》中明确提出:“要建立促进学生全面发展的评价体系。”重视被评价者的主体性与评价对个体发展的建构作用。2017年初,笔者所在学校作为第一批试点单位成为“常州市深化体育课程改革实验学校”。本次课程改革旨在通过对体育课程的全面改革,让体育核心素养真正落地,把学校体育活动进行系统的、立体的、整体性计划,真正实现课程为学生发展服务的改革目标。学校在启动体育课程改革之初就把发展性评价作为切入点,淡化评价的甄别功能,突出激励功能,科学衡量学生体育学业质量,通过优化评价来实现“育体”到“育人”的变革。

一、丰富评价内容,从“一把尺”走向“多面镜”

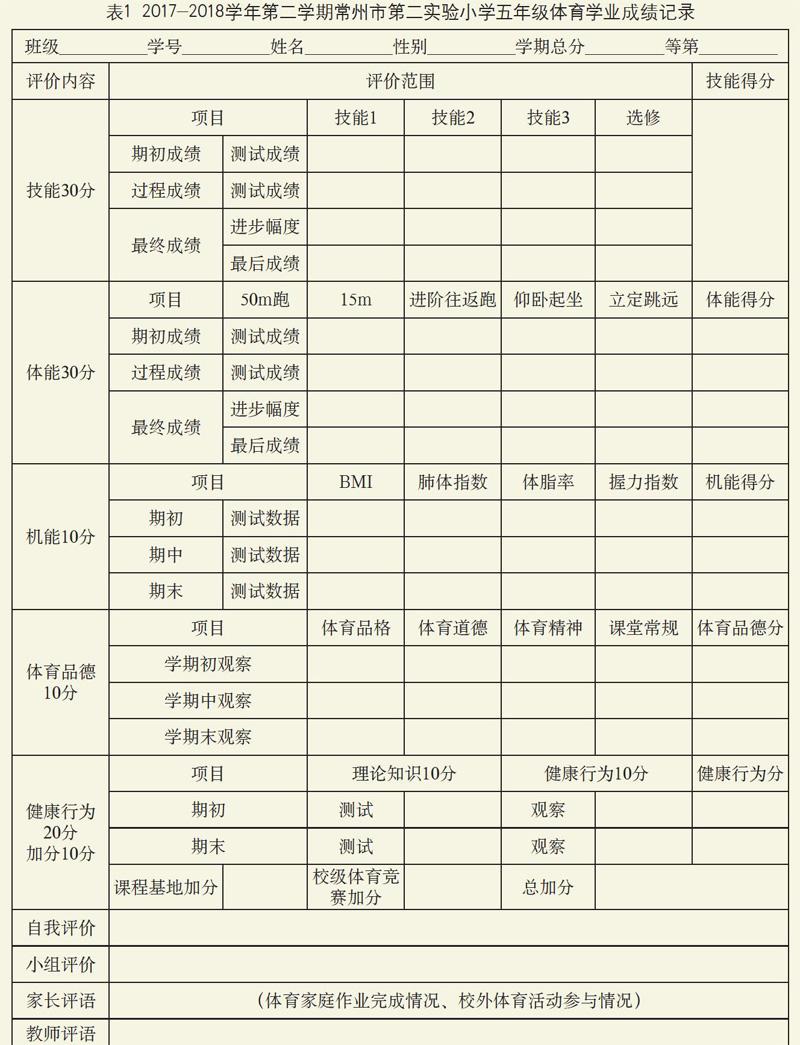

学生体育成绩的评定在较长时间内都是以运动能力的“一把尺子”衡量全体学生,忽略了遗传差异、性别差异、身体条件差异及运动技能的差异等实际问题,导致评价不够科学全面,不能体现学生的体育学业发展水平。学校多年来一直不断优化体育学业成绩的评定,关注过程性评价,在参加市体育课程改革后再一次完善了评价内容,多方位地评价学生(表1),尽可能全面地评价每一名学生在体育方面的收获。

1.建立“3+2”评价体系

如表1所示,学校学生体育学业质量评价的内容非常丰富,“3”指的是技能、体能、机能,“2”指的是体育品德和健康行为。在技能栏目,除了日常教学学习的技能,还增加了选修技能。此项内容是学校开展体育课程改革推出的每周一节体育选修课,有16个项目供学生选择,采用走班选修的方式学习,选修的学习情况也将纳入学业质量评价框架内。

2.增加机能指标

通常情况下学生的机能指标都会体现在体检卡上,每学期由学校医务室检测后填写,另外在每年的学生体质健康测试中也有所体现。同时,学校把机能发展也作为体育学业情况的一方面,学校选择了与体重有关联的4个指标(身高体重指数、肺活量体重指数、体脂率和握力体重指数),以引导学生和家长关注身体机能,尤其是关注体重、体脂指数,在日常生活中能合理饮食,加强体育锻炼。

3.增加健康行为和体育品德

健康行为和体育品德是体育核心素养的内容,涉及的范围较广。学校把这些内容纳入评价内,并采取定量和定性评价相结合的方式。如,健康行为中的健康常识每学期通过理论考试评价,日常课堂上健康行为通过观察采取定性评价。通过增加评价的内容引导教师关注核心素养的落地,也让学生知道体育不仅仅是跑跑跳跳做游戏这么简单。

二、提高评价频次,从“学期考”走向“复合考”

通常的体育考核会在一个单元结束或在期末时完成,本质上属于“一考定终身”的模式,评价的功能依然偏重于甄别。为此,学校打破学期期末考的陈旧方式,注重学生的过程性评价。

1.注重进步幅度

学校体育组在期初进行第1次测试,把学生的基础技能、体能及机能等信息录入,在学期内开展定期和不定期的测试,记录过程性测试成绩,让学生和教师看到是否进步及进步的幅度,到期末选择最好的成绩作为最终成绩,从而将评价的重心从甄别转化为激励。

2.注重日常评价

日常评价是工作的难点,需要投入很多的时间和精力,为了提高效率,学校建立学生互评机制,每班推荐5名公認的责任心强、运动能力较好的学生,组成“小考官”,对于仰卧起坐、立定跳远、跳绳等容易测试的项目由学生考官协助考核,利用大课间、体育活动课等时间进行测试和登记。体育教师则在每个学期中间集中测试2~3次,以获得过程性成绩。另外,在体质健康测试、校园吉尼斯挑战、学校运动会中的比赛成绩也可以作为学业的过程性成绩。

三、优化评价方式,从“单一式”走向“组合式”

以往评价内容的窄化也导致了评价方式的单一,随着评价内容、频次的改变,评价方式也随之变化,学生在体育学习过程中的体验也随之更加丰富多彩。

1.从定量到定量与定性结合

传统的体育成绩记载表都是量化的,学生名单后是一串串冷冰冰的数字。而学生课堂表现如何,学生对自己的评价以及同伴、家长对自己的评价无法体现。学校制订的学业成绩记录表变革了内容,更变革了方式。如表1所示,学生的学业记录不仅有量化的测试成绩,还有基于观察的定性分析。定量与定性相结合的评价方式使得评价更真实客观,具有“温度”。

2.从成绩记录单到成长记录袋

不难看出,学校的体育学业成绩记录表已经不是单一的记录运动成绩的成绩单,而是较为全面地反映1名学生1学期里在体育领域内的发展过程,是体育学科的成长记录袋。可以预见,当学生小学毕业时,拿出12张体育学业成绩记录表,看着6年来的成长轨迹,肯定充满感动和惊喜。成长记录袋除了起到记忆描点的作用,还能为学生提供一份详细的数据,有利于学生自我认知能力的提高。

四、转换评价主体,从“一家言”走向“大众评”

社会主义核心价值观之一就是民主,而通常情况下由教师单方面对全体学生做出评价就不够民主。为此,学校在设计体育学业成绩评价的时候就让评价的主体多元化,让体育教师、学生自己、同伴、家长,甚至是校外辅导班教练都参与到评价中,体现评价的民主、公平、全面。

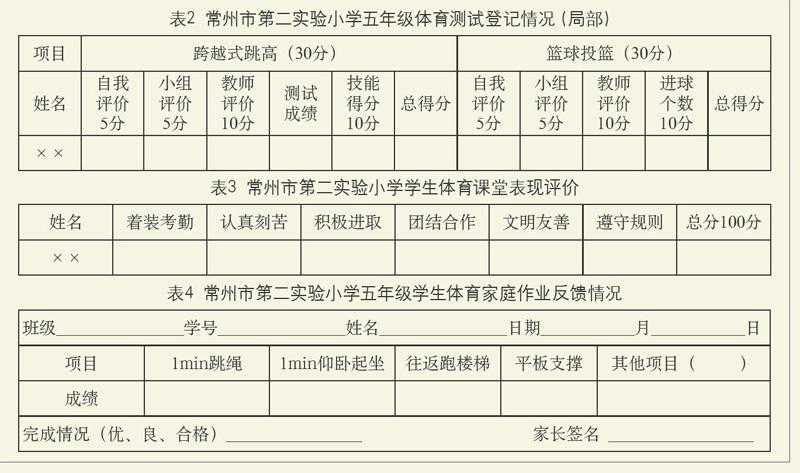

1.从教师评价到教师、学生、伙伴3方评价。面对多元化的评价内容,教师单向的评价显然无法达到评价的效果。因此,学校开展由教师主导,教师评价和学生自评、小组互评相结合的评价模式。学生自评和小组互评在技能学习、课堂常规、体能练习中都能体现。如,在跨越式跳高技术考核时,不仅有跳高成绩的分数,还有对跳高动作的自我评价、小组评价和教师评价(表2),而且动作质量的评价分数占比更大,以此改变以绝对跳高高度决定成绩的单一模式,减少遗传因素的差异性。在课堂表现评价方面,上文提到的每班5名优秀学生,他们要协助教师记录学生的课堂表现,每学期总分100分,以扣分的方式,学期末累计看最终得分(表3)。

另外,为了引导学生日常主动参与体育锻炼,学校引入加分机制,在体育课程基地活动中,获得的贴花数,每学期超过200枚,就能在学期总分里+5分,在体育节、运动会、挑战吉尼斯比赛中参赛并取得名次的,+5分,2项共有10分(见表1)。这2项的评价都是由教师评价和学生互评相结合的,以此促进学生全面参与体育锻炼。

2.从校内评价到校内校外共同评价。笔者认为终身体育的阵地要从校内向校外延伸,学生体育锻炼的习惯、体质健康的提升更需要校外的督促和评价。在评价方面,学校除了设计学生的家庭作业,让家长参与评价外(表4),还鼓励社区、校外体育培训机构的教练员参与对学生的评价。学生参加徒步、爬山、放风筝、体育辅导等体育活动,都可以由家长或教练员出示照片、视频资料证明,以引导学生在校外积极参与体育运动,养成锻炼的好习惯。

评价是学校体育课程改革的关键一环,牵一发而动全身。评价的目的在于促进发展,评价的难点在于过程中的落实。学校本着为学生终身发展的理念,结构性变革评价体系,开展多元评价,做好日常管理,全面衡量学生的体育学业质量,促进全体学生的健康发展。