赵峰与林惠义:打破艺术与研究的边界

赵峰 林惠义 子皿

用客观影像传递理念,揭示事物更深层的本质,是摄影的特质之一。

价格、成本、统计数量等本是些严谨而抽象的词汇,而来自新加坡的赵峰与林惠义(Chow and Lin)这对艺术家组合却通过影像将这些抽象词汇具象化、可视化。

赵峰与林惠义的合作并非偶然,早在2008年,两人便萌生一起创作的想法。相同的世界观和行事方法是促使他们携手创作的基石,虽然有时俩人观点也不一致,但他们都坚信,了解世界的最好方法就是深入研究、不断探索,并发现问题所在。

赵峰与林惠义

作为一名摄影师,赵峰长期以来一直在从事与社会、环境相关的影像艺术项目。曾经从事机械工程与职业登山的经历,给他带来了开阔的视野和多元的视角。他曾经获得世界新闻摄影比赛(荷赛)大奖、巴黎摄影之夜大奖和《国家地理》摄影奖等多个国际级奖项,也曾出任Nikon全球摄影大赛评委,并被Nikon评价为亚洲当代最顶尖摄影师之一。林惠义女士则是一名经济学家与市场研究员,拥有清华大学与麻省理工学院斯隆商学院国际MBA项目颁发的MBA学位。她是公共经济政策方面的专家,并曾在新加坡政府部门从事经济政策研究及相关工作。不同的学科背景为他们的作品赋予了更加丰富的特质与更多张力。

2010年,这个艺术家组合启动了首个合作摄影项目“贫困线”(The Poverty Line)。在這个项目中,赵峰与林惠义通过摄影作品表现了世界各地对贫困的不同定义,并运用经济学、统计学方法将贫困人口的生存现状直观地展示在人们面前。

他们将各地区贫困人口的日均收入置换成当地的主要食品,用具体影像引发观者对挣扎于贫困线边缘人口生存状况的思考。为了实现纵向比较,他们会对拍摄样本数据进行监测,将各地经济发展变化及其中隐含的问题通过照片对比来清晰展现,这个系列也为经济学家提供了直观、感性的可参考样本。

例如,在他们的作品中,我们可以看到,2010年中国某贫困地区人均日收入只能购买大约三根香蕉,2012年可以购买四根香蕉,而到了2016年,这个数字的价值约等同于五根香蕉。不难看出,六年间贫困人口的收入确实有所增加,但同样也面临着通货膨胀与物价上涨。

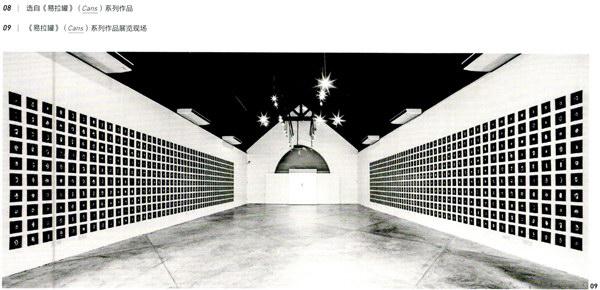

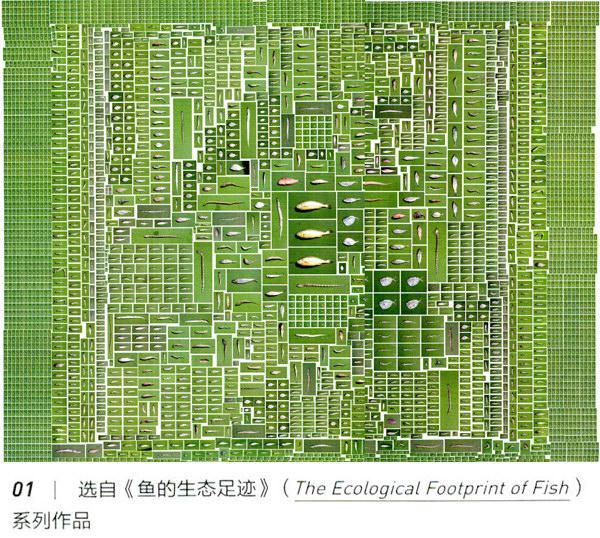

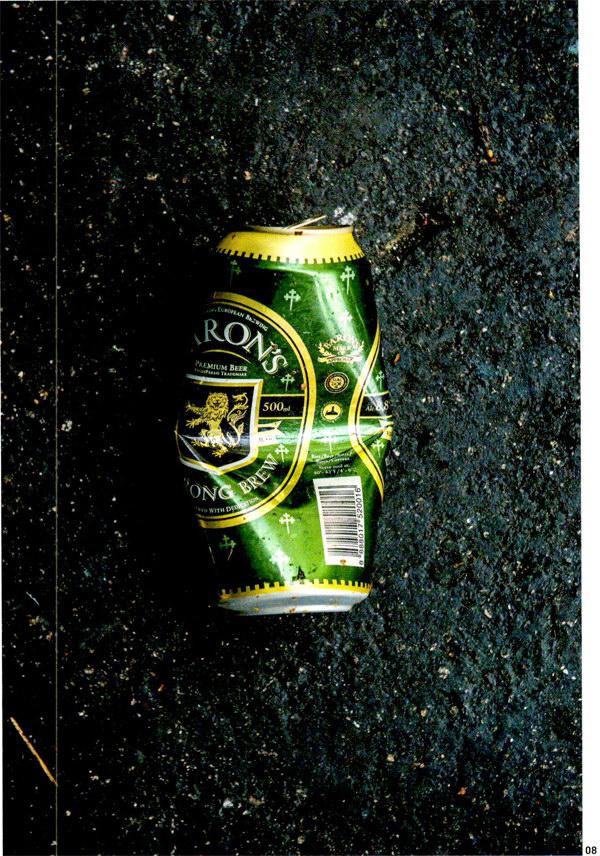

“贫困线”项目推出后,在全球各地引起反响。与此同时,赵峰和林惠义的新作品《等值》(Equivalence)系列也开始拍摄,这是一个更加复杂与庞大的视觉研究项目,目前已经完成三个子系列作品的拍摄——《100:1》《易拉罐》(Cans)和《鱼的生态足迹》(The Ecological Footprint of Fish)。他们的目光依然聚焦贫困与消费问题,将摄影艺术与社会学、统计学的融合更加紧密,研究与创作的手法也更加细致而深入。

在《鱼的生态足迹》系列作品中,赵峰和林惠义走遍福建省的四个城镇,建立了一个“棋盘状”的鱼类图谱,来展示人工大黄鱼养殖的生态成本——饲养一公斤大黄鱼需要约7.15公斤、39种、共4000多条野生小鱼。由于人类的过度捕捞与消费,该地区的野生大黄鱼几近灭绝。目前市场上的大黄鱼几乎都是人工养殖,喂养它们的野生小鱼则来自附近海域。作为饲料的小鱼中有许多还没有完全成长,并由于过度捕捞和缺乏监管而受到威胁。

《易拉罐》系列作品深入讨论了社会的经济状况、贫富差距与人们的消费模式,让我们了解到一款iPhone 6手机壳的价值大约等同于1000个铝制易拉罐的回收价格,而这些废弃的铝罐,却是新加坡许多低收入者的重要生活来源。《100:1》也是赵峰和林惠义“等值”理论的一部分,他们选取市场上价格相同的1件商品与100件商品进行拍摄,并将这种对比样本进行拼接排列以实现视觉上的冲击。这些照片带给我们许多问题:决定商品价格的标准是什么?它们的价格与价值是否一致?人们在选择商品时的考虑因素有哪些?不同经济阶层的消费观念和习惯有何差别?赵峰和林惠义希望通过摄影媒介,引发人们对价格标准与消费行为进行思考。

具有了经济学和统计学属性的照片看上去更加冷静客观,它们仿佛是赵峰与林惠义精心打造的一份研究报告,而影像艺术赋予这份报告更多直观与感性的力量。也正因如此,他们的作品受到广泛关注,并在巴黎Les Nuits Photographiques摄影节、香港PMQ元创方和北京中央美术学院美术馆举办大型展览。不仅世界银行集团使用了他们的作品,芝加哥当代摄影博物馆与北京中央美术学院美术馆也将其部分作品纳入永久收藏。

为什么会特别关注社会问题,尤其是与消费有关的题材?在您看来,您与林女士的作品是否会对某些地区的社会环境或问题产生影响,甚至带来变化?

赵峰:我们都成长于新加坡——亚洲乃至世界上最富有的国家之一,并希望成为对社会有价值的公民,这是我们共同的目标。当我有机会到各地旅行,我关注到大量人类消费行为及其带来的后果。年轻时,我曾是一名职业登山者,在珠穆朗姆峰与喜马拉雅山等都留下足迹,也见证了大自然的美丽和质朴。然而,即便是如此雄壮的山脉也会受到数干英里以外人类活动的影响。

过去十年,我们居住在中国,并欣喜地看到这里的经济正在迅猛发展,但同时,我们也看到消费的急剧增长对环境产生的影响。我们选择通过艺术形式展示我们的研究及工作,虽然很难得知我们的努力会给社会带来多大影响,但我们的作品已经得到数百万人的关注,有些人通过邮件往来或者面对面沟通给予我们许多反馈,让我们看到通过这些作品,他们开始重新思考自己的生活与行为,这就是我们坚持做这项工作的原因。

从合作之初到现在,你们的创作风格是否发生了一些变化?

赵峰:从某种意义上来说,我们的作品并没有变。如果脱离了原本的研究目的,那么视觉表现形式也就变得没有意义,如何选择拍摄题材的对我们来说永远是第一位的。“贫困线”项目拍摄之初,我和林制作了一个非常严格的方案,其中包括贫困标准的计算方法、照片的尺寸以及拍摄时使用的食物,这让我们的拍摄工作有章可循。

在拍摄近期几个系列作品时,我们的表达方法更加自由,以视觉方式呈现统计数据,从某种意义来说这令我们更加兴奋。然而,拍摄这些作品所需要的研究和分析工作也变得更加复杂和深入,虽然这些照片看起来比过去更加简单。也许,随着年龄和阅历的增长,我们的世界观与创作手法也在不断拓展。

您曾是机械工程师,林惠义是经济学家,是否可以认为你们都是擅于运用理性思维的人?而摄影创作又是一项非常感性的工作,你们在项目创作时如何平衡理性与感性之间的关系?

赵峰:我想,我们一直都生活在这样的状态中。如果林不从事经济学领域的工作,她也许将会是一名作曲家,年轻时她就展露出这方面的才华。而在我学习工程专业时,人们认为我在情感融合方面拥有极强的创造力。我们的工作可能恰恰反映出我们自身的这种特质——既不是极其感性,也不会完全趋于理性。

我们的作品总是遵循这种思路:拍摄对象之间没有任何情感联系,毕竟它们是我们日常生活中随处可见之物。但是,当我们将其放置于事先设置好的语境与框架中,并试图探讨某些特定话题时,它们便与观者的世界观、行为选择以及情感产生联系。对我们来说,这就是作品的力量。

您曾从事机械工程工作,也活跃于登山、旅行等许多领域,您认为过去这些经历是否对作品拍摄产生影响?

赵峰:这是肯定的。过去的经历让我意识到,我们生活在一个美丽的世界,并且蕴含著复杂的因果哲学,这也是这个世界存在与运行的基础。如果没有我们过去的选择和行为,今天的世界就不会是现在这个状态。我十分认同蝴蝶效应,我们在生活中所做的每一个细小决定都可能会由于连锁反应带来历史性变化。可以说,我们将这种世界观带入到创作中。

《等值》系列作品中的拍摄对象客观、安静并不带有任何感情色彩,这种风格与杜塞尔多夫学派异曲同工,为什么要选择这种表现手法?

赵峰:我们都是杜塞尔多夫学派的拥护者。多年前,希拉·贝歇(Hilla Becher)曾参观我们在草场地阿尔勒摄影季举办的展览——《贫困线》,她十分喜欢这个系列。

我们的创作反映出我们看待许多问题的方式。当决定选择消费这个主题时,我们知道这并不是什么事关生死的话题,甚至只是一项普通的人类行为。因此,我们的作品是安静的,并不会试图通过尖锐的视觉语言吸引人们注意。但是,它们会关联到现在或者未来的某个时刻,成为当今社会生活的缩影。

我坚信艺术和摄影不仅能够打动观者,也可以给人们带来警示,这也是我们将研究成果融入作品并选择通过视觉影像对其进行呈现的初衷。

当然,我们也是站在了巨人的肩膀上,因此能够看得更多、更远。

《等值》作品的三个子系列分别拍摄于什么时期?能否分享作品的创作过程?

赵峰:《100:1》从2014年就开始拍摄,也是《等值》系列中最早的子系列作品。《易拉罐》和《鱼的生态足迹》则是近两年拍摄完成。在《贫困线》系列作品的基础上,我们开始创作《等值》系列。最初,我们的话题主要围绕贫困问题,但同时,我们也开始意识到世界正在经历变革。几十年前,大范围的饥荒和贫困问题影响着亿万人的生活,虽然现在贫困问题依然存在,但相比那个时代已经有所好转。

于是,我们想要谈论消费问题。但从某种意义来说,消费本身似乎又是人类的自然行为与社会活动。我们开始思考:当我们购买智能手机、充电线或者化妆品时,我们有审视过自己的消费行为吗?它们会产生什么影响吗?也许,当我们使用某些等价物品来反映我们所消费物品的实际价值或规模时,有些事情就变得不那么理所当然了。

我们很少对照片进行后期处理,有时也只是使用软件对其进行微调,我们希望以直接、客观的方式来展示这些照片。同时,当我们把这些照片被聚集在一起时,视觉冲击力就会变得更加强大。如今,作品中反映的问题已经成为我们生活的一部分,我们无法对其造成的后果视而不见。

在拍摄《等值》系列作品时,您用了什么摄影器材?为什么后期要将照片拼接在一起?作品展览在进行布展时,您也经常会将照片尺寸放大或聚集呈现,这是出于怎样的考虑?

赵峰:我通常使用尼康相机和45毫米移轴镜头。在拍摄《等值》系列作品时,我没有使用额外的灯光。这个系列中的照片被拼贴在一起,是因为我们认为这种方式更加具有视觉冲击力。当林和我讨论照片的呈现形式时,我的脑海中就已经浮现出这个想法。

布置展览时,我们通常会与策展人、设计者不断沟通,根据不同的环境进行设计。在参加2017连州摄影年展时,我们得到一个漂亮的粮仓来展示《鱼的生态足迹》这组作品,通过与总监段煜婷以及她的助手进行沟通,展览最终呈现的效果非常漂亮。

不论是《等值》还是《贫困线》,你们的许多作品都选择以食物作为拍摄对象,为什么会有这种偏好?食物在反映社会问题方面有什么特殊价值吗?

赵峰:我们发现食物具有某种特殊的关联性,无论是亿万富翁,还是穷人,每天都会与之接触。我们能够清楚地知道自己每天需要摄入多少大米、面包或者面条来维持正常的身体机能。虽然人们每天都离不开食物,但是很多时候,我们却忽视了这一点。

很少有物质能够拥有食物这样的特性,也许空气和水可以,但是食物是更合适的研究对象。

《等值》系列作品还会继续创作下去吗?如果是,那么下一个计划是什么?

赵峰:是的,我们仍在不断推进这个项目。但是,我们的下一个拍摄计划与《等值》无关,而是另一个同样具有关联性的主题。今年六月,我们将在纽约国际摄影中心举办有关这个项目创作的讲座,并将于今年八月在新加坡国家博物馆举办展览。

能否请您描述—下你们现在的创作状态,以及生活、工作节奏?

赵峰:我们不会每天都进行拍摄,但是思考总是如影随形。有人认为我们是慢节奏的艺术家,这是由于我们在进行下一步工作之前,总要做大量思考、讨论与研究。我们已经习惯这样的工作方式,并且我认为这也是我们今后的方向。生活中的我们都是十分简单的人,也总会受到祝福与眷顾,对此我们心存感激。

您期待观者在看到你们的作品时有何反应或思考?

赵峰:我们不会试图让观者产生快乐或者悲伤的情绪,也不希望他们感到内疚。我们期待观者能够通过我们的作品,引发他们对自己的行为进行思考。