少年全部幸存

罗婷

她慢慢觉得,拍摄这个班级,其实是在拍整个北川中学的那一代人。他们有相同的命运

“普通年轻人的故事”乍一看上去,陆春桥是个快活的女孩儿。她皮肤很白。脸上长着雀斑,一头蓬蓬的卷发,穿明亮夸张的衣服。在街上遇见她,你不会猜到她从四川山区来。她在南京一所大学里学摄影,毕业后留在上海,决心在这里扎根。直到2015年夏天,一场对话发生。

一位同样来自四川的前辈问她,一点看不出你是经历过地震的哦。

她说,我们班上体育课嘛,都活下来了。

前辈又问,你知不知道其他同学在干什么?他们身上发生的事,也许值得拍个片子。

她想了想,能够零星地忆起一点往事,但是他们在干吗,经历了什么,她不知道。

那时陆春桥即将大学毕业,大学时她也小打小闹拍过些片子,正在犹豫要不要继续做下去。为什么不打电话问问同学们呢?她想。

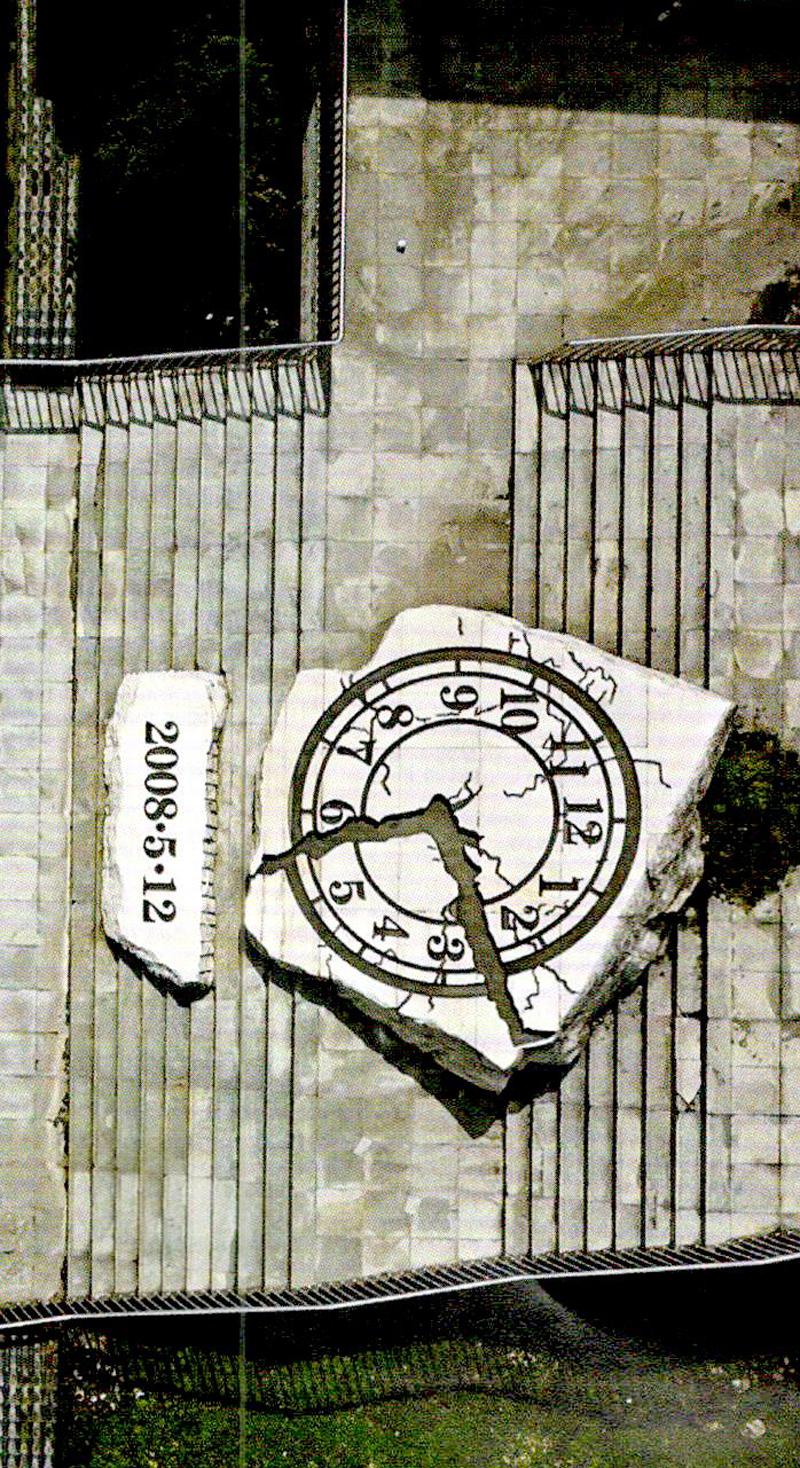

联系时已经是秋天了,上海街边梧桐叶簌簌地落,她窝在小小的出租屋里,给她北川中学初三四班的同学们打了一个月的电话。2008年地震,他们整个班级因为上体育课而全部幸存。此后7年,大家很少联系。

一个月结束,她陷入巨大的震撼:地震后很多人经历的家庭变故、人生选择,还有关于爱情与亲情的复杂体验,都超出她的想象。

第一个让她印象深刻的故事,来自班里一个优等生。地震前,陆春桥和她不太熟。但在7年后的长途电话里,她将家里的往事和盘托出,那是电影《唐山大地震》的复刻版——

地震时。她在北川中学上初中,妹妹在位于北川老县城的曲山小学。她妈妈找到她后,听大家说,曲山小学已经没了,就灰心了,没去找妹妹。结果妹妹活着,被压了十几个小时,自己爬了出来。在那之后,妹妹对整个家庭都有一种怨气,觉得没人在乎她,她从小懂事,成绩好,但一直心事重重,那个坎儿,她过不去。

“我為什么不早点关注他们?”陆春桥觉得这件事要做,“那时全国媒体都在报道北川,一个极端就是很惨,一个极端就是歌颂。我看到的报道。或者是别人眼中的北川,没人去讲普通年轻人的故事。”

此后这3年,她一头扎进过去,拍这个幸存的班级里,36个人从15岁到25岁的10年青春,纪录片的名字就叫《初三四班》。

扛着机器跑来跑去的一千多个日子。她第一次理解了,在一个人价值观养成的珍贵10年里,地震对这群孩子到底意味着什么。它给予他们幸存者的罪恶感、失去所爱的体验,还会或多或少影响他们对亲密关系的探索。就像一枚神秘的罗盘,冥冥中指引他们,又在他们后来的人生里反复闪现。

幸存者的悲伤

2016年春节,陆春桥带着摄像机回老家。开始了真正意义上的拍摄。

大年初三,她组织了一次同学会,他们回到了北川中学的教室。8年没见,大家都成了大人模样。有人已经是两个孩子的妈妈,但大家还是很快亲近起来,想起彼此的外号,陆春桥叫同学肖静“小脑壳”,肖静则叫她“米冬瓜”。

“我们是5月12号那天晚上,曾经一起背靠着背坐在操场上的那个班级。不管关系好还是不好,但凡能够一起经历这场地震,经历一次生死,你都觉得,你跟他(她)心里面是有连接的。”

20岁之后的日子,他们已经开始思考自我与外部世界的关系。肖静是初三四班里几个好看的女孩儿之一,10年后还会被男生们提起。5月9日。在北川青少年活动中心的练功房里,我们才聊了两句,这位如今的舞蹈老师,眼泪—下子滚了下来。

很莫名。她没有直系亲属或好友在地震中去世,但2016年回到新北川工作后,她常常会被某种复杂的情绪击中。

有时候是走在新县城宽阔的马路上,有时候是站在崭新的少年宫里,“我会想起当时那些(去世的)同学、老师,总觉得我们现在这些好的条件,都是因为一场地震、那么多人死去,才换来的。”

地震那天,初三四班在操场里上体育课。自由活动时间,男生们打篮球打得正开心,女生们走在买冰淇淋的路上,稀里糊涂的,不晓得昨个就摔了,灰尘遮天幕地,听见喊叫,看到人跑出来,再看见教学楼垮了。他们15岁,个个都是蒙的。

他们班的体育老师田强,在操场里大喊:“还有那么多孩子啊!都在里面.怎么得了啊!”蒙在一旁的男生黄金城,呆呆看着田强,不明白他哭什么,心里第一反应是——“不用上课了”。

肖静待在操场上,直到妈妈找到她,把她—下子抱住,跪下来,“哇一一”的一声哭出来。那种哭法令人心碎。好像她全身上下唯一的器官,就是一双流泪的眼睛。肖静看着她,脑子是木的,别人叫她,她就转过头看人,不答应,也不说话,哭不出来。

陆春桥有个好朋友当时读高一,教学楼整个垮掉了,她想去救,但没办法。她们从小一起耍。那是一个爱扎马尾、喜欢穿横条短袖的女孩,一周前,她才开始和隔壁班男孩的恋爱。

还有他们的班主任,本来已经跑到了空地上,但担心有学生留在教室里,又折返回去,再也没出来。

只有他们,齐齐整整,是整个初中部唯一全部幸存的班级。那天晚上,他们在操场里坐了一夜,然后去了绵阳的九洲体育馆,最后到了长虹培训中心。先是住帐篷,之后住板房。

遇难的学生实在太多了,所以那年北川境内所有初中应届毕业生,不需考试,可以直接就读北川中学。他们中的绝大多数,都升入了北川中学高中部。

那时他们太小,班里多数人也没有直系亲属去世,很少去咂摸失去的滋味儿。在黄金城的记忆里,板房的那几年,甚至有许多快乐的瞬间,雨天枕头被淋湿,和男孩子们打闹,都是乐趣。

好像周围悲伤的事情,在他这儿就像拂过身上的一阵灰,拿手掸一掸,没什么大不了的。

值得研究的一代人

最开始拍摄时,陆春桥想拍的主题是“选择”,大学毕业,到达新的十字路口,她想知道同学们选择什么样的工作,在哪里安家。更本质的是,选择什么样的方式生活。

很多人回了北川,有人早早结婚,有人在山里开挖掘机,还有一些在县城里做生意、送外卖、打工,为生计奔波。不是所有人都上了大学。地震影响了他们的选择吗?她想了想说,“应该是影响了他们做选择的能力”。

她慢慢觉得,拍摄这个班级,其实是在拍整个北川中学的那一代人。他们有相同的命运。

这是值得研究的一代人——震后,北川中学是非常典型的、被最高权力关注也被社会极度关爱的一个学校。而他们那一届,是震后第一届高中生,也是新学校建好后入学的第一届学生。

他们的高中三年,是重建的三年,城市重建,心灵也重建。生活中的一些好事,他们都过早地得到了。

首先是丰盛的物质。震后两年,北川中学不用交学费,春节每个学生有500元压岁钱,成绩排名全县前100的,每月还有350元生活费。每隔几天,他们就排队领外界捐助的匡威、耐克,甚至还有洗面奶和卫生巾。

肖静原来是每周只有两天能吃到肉的山区孩子,但突然间,有了北京来的老师教她舞蹈,她进了艺体班,校服是裁缝为每个人量身定做的自衬衫、百褶裙,还有一套运动服,是好看的蓝白相间的网球裙。

陆春桥那时已经意识到,丰富物质的另一个结局是迷茫,“很多很多小孩被这种关爱扭曲了,原来只有上大学这一条路,但现在他觉得我不用努力学习,不用努力改变自己的命运。”

另一个原因是,学习之外的活动太多了。常常上课上到一半,广播就通知全体学生穿上校服,操场集合,哪个领导或明星又来慰问了,以前他们没见过的。那几年都见了。“其实没有太多的机会和心思去学习。”

也有客观因素,经历过那么巨大的创伤,人们没办法立刻缓过来。陆春桥印象中的高一,整個学校都沉浸在痛苦与虚妄中,老师天天守着学生,但无心上课,不,不是无心,而是没办法上课——因为他们的孩子也不在了。他们要花很大努力,才能让自己不站在讲台上哭出来。

黄金城所在的高一十班,3年里换过5次数学老师,物理老师换过3次,英语老师换过至少4次。高考时。他们班只有2人过了本科线。

当时的价值体系里,没人在意孩子们的未来怎样,活着已是万幸,快乐就好。“地震时多少小孩死了,你家小孩还活着,想要什么,家长就给他什么。”

3年后,他们都经历了不甚顺利的高考。在8年后的同学会上,很多人会感叹,在北川中学的高中生活“毁了”自己的一生。可是他们又会转念想,如果当时不那样,又能怎么样呢?似乎也别无选择。

“你知道,整个学习氛围可能很差,但你会觉得,这帮人一起经历过地震,需要理解、需要勇气才能够继续走下去,至少当时,你是和一群彼此能懂的人_起生活。”

理解父亲去世后大哭的母亲

那次见面会,一个女孩的发言让陆春桥改变了拍摄主题。

是一个叫母志雪的女孩,原来在班里毫不起眼,那天却在讲台上大放光彩,骄傲地宣告自己的梦想是当个包工头。7年的反差实在太大,陆春桥好奇她怎么变成今天的样子,跟拍一段时间后,母志雪成了纪录片的主人公。

片子的主题,也从“选择”变成“理解”:年轻人对过去发生事情的理解,对失去的理解,对家庭关系的理解,对父母的理解。那是陆春桥觉得整个过程里,最让她感动、也最摧残她的部分。

地震时,母志雪失去了父亲。最初她怕别人可怜自己,故意表现得开朗,日子久了,这成了她性格的一部分。再遇见陆春桥时,她刚刚开始一段恋爱。他们认识时间不长,但很快就结了婚。

谈这段恋爱时,母志雪投入而认真,她突然想明白了一件事一一为什么2009年的春节,她母亲会一个人在河边哭了那么久。

父亲去世后那几年,最开始她很伤心,后来伤心变成一种遗憾。但她一点都理解不了母亲的那种伤心。这一年,有了爱情的体验,她理解了。地震后母亲的所有举动,失去丈夫的那种悲伤和不舍,她感同身受。她心疼母亲。

班级里年龄最小、1994年出生的黄金城,也开始理解他的父亲。他们父子在过去10年相处并不愉快。地震后,父亲似乎放弃了自己的人生,成天待在家,什么也不做,一发呆就是一整天。严重时甚至自言自语,还让妻子抽烟。震后家里一无所有,当时黄金城还在读书,母亲只好出去打工,硬撑着养活全家。

黄金城不能理解,家里也没亲人去世,怎么父亲就成了这个样子。他看着母亲辛苦支撑,就总和父亲吵架,骂他懦弱、没用、不担当。也是到自己工作了以后,他才明白,当地震发生后,他们一家走在废墟里,望着前后一片荒凉,父亲说的那句“这下我们是真的什么都没了”,到底意味着什么。

作为顶梁柱的父亲,辛苦一辈子买的房子没了,工作也没了,他忽然发现自己曾无比自豪的优越、安稳的生活都消失了,奋斗的半生顷刻间清零。人到中年,不再对生活有信心。其实没办法要求谁一定要坚强,父亲也很脆弱。

这群同学,现在25岁,再过10年,就是35岁,真正接近爸妈在经历地震时的年龄。陆春桥说,“我们都在慢慢往父母的年龄走,在变成一个大人的时候,你才会真正理解2008年的很多东西。”

当年地震时,北川中学初三还曾有过一个被全年级热议的爱情故事。当时四班的一个男孩儿和另外一个班的女孩儿恋爱。女孩被埋在下面10个小时,男孩守了10个小时,怎么劝都劝不走。女孩康复后,他们分了手。所有人都说女孩变了心,爱上了志愿者,男孩儿的旷世真心被辜负了,女孩从未出来澄清。

一次回北川拍摄,陆春桥想起这个故事,去找了当年饱受诟病的女孩,她问起这件事,女孩说,如果不是因为地震的话,他们不会分手,甚至可能已经结婚了。

她觉得那份爱太重了。男孩当时说的是,就算你是残疾人,我也会娶你。在那样的大背景下,原本对等的爱扭曲了,成了负担,女孩觉得无法承受。没有什么第三者,也没有辜负这一说。

草蛇灰线般,只是一些非常细微的因素,让他们的青春和人生从此不同了。陆春桥那时觉得自己能够理解女孩了,大家都经历过爱情,知道没有人能在不对等的爱里得到自由。

眼睛里有泪,但是没有落下来

这三年,陆春桥进入一家电影公司,全职拍这部片子。为了贴补生活,她会接一下拍照的私活儿,也在网店上卖一些羌族特产。坚持下来并不容易。

在北川中学,她一直是最清醒的那部分人,她始终想走出大山。高二时,她就在日记里写,要逃离这个大家都浑浑噩噩的环境。

她成功了——到南京读书,不断接触外面的世界。也即将在大城市扎根。在大学里,她甚至会自我介绍说是成都人,为的是不让人问起北川的伤心事。但哪里想得到,这个片子又把她扯了回去。

这三年她是“熬”的,要耐些寂寞,很多时候都是一个人,不断回看当年的报道,了解以前的故事,而且,她不是一个完全的他者,地震里也有她心碎的回忆。

但等到真正拍完,她摊开这些素材,在上海的剪辑室里反复咀嚼的时候。又觉得自己有幸,也觉得特别值得,辛苦这三年,她了解并进入了同学们的人生,还了解了她父母的爱情。

2017年,她一直拍到了母志雪结婚。在纪录片里,婚礼的画面非常动人。母志雪、她的母亲、她的丈夫,三个人微笑抱在一起。陆春桥在现场举着取景器,边哭边拍,对焦都对不准了。

“当你去了解画面里这个小女孩和她妈妈的故事后,你看妈妈把她的手交给男方的时候,真的会哭到不行。那一刻我看到这个画面,真是觉得,为这10年地震,划下一个很好的结局,和另一段人生的开始。”

在母志雪婚礼前一个月,陆春桥还去见过她一面。

那时候母志雪对着镜头,讲了一段想说给爸爸听的话:

爸爸,我想让你活过来一次,哪怕是一天,我就想让你看看我,我从15岁到25岁的10年,我过得有多么优秀。我现在马上要结婚了,要嫁给这个男生,如果你在的话,对他满不满意啊?

她没有哭,是笑着说的,但眼睛里有泪。这段话说完时,她的眼泪没有落下来。

陆春桥喜欢这个画面,她觉得这是她更想让纪录片呈现出来的样子,“我不想她在视频里哭,我特别不想有谁在我的片子里哭。”

初三四班的故事。还会拍成一部剧情片。2015年和陆春桥对话的那位前辈,就是金马奖制片人韩轶。后来韩轶介绍了导演柯文思和她认识。陆春桥提供了近10万字的采访素材,柯文思完成了剧本。这部电影将会在2019年上映。

在北川,很多老同學等着看她的片子。最初她去拍他们,他们受宠若惊:“哎哟,有啥子好拍的嘛。”后来是觉得她很辛苦,“怎么你还在拍?都三年了,还没拍完吗?”

他们都在这个小县城里生活,在交通局上班,在北川地震博物馆上班,有人开个小店,还有人送外卖。一些人结了婚,一些人很快就要做爸爸妈妈了。生活是很世俗的、扎了根的长久与平安。

去和肖静见面的那天中午,正好遇到北川县幼儿园里老师带着小朋友们做地震演练。

似乎是小班的娃娃,不过三岁,一个个粉嘟嘟的肉团子,瞪着大眼睛,小辫子东倒西歪,举起小书包,顶在自己头顶做保护状。

老师弯着腰,指着楼梯口绿色的安全通道标志问:“顺着这个箭头往前走,晓不晓得?”奶声奶气的童声拉得老长:“晓得一一”

他们认真而缓慢地走下楼梯,往操场上跑去。北川的防震教育,在2008年后已十分完善。

这是震后的第一代孩子,他们内心毫无伤痕。他们也将是北川的新主人。

(注:这部纪录片将于今年7月在腾讯视频上线。在此特别鸣谢“谷雨实验室”提供的支持。)

来源:每日人物(微信公众号:meinrenwu)