劳动保护:保护员工还是优待高管?

——基于业绩薪酬敏感性视角

罗劲博

(江西财经大学 会计学院, 江西 南昌 330013)

一、前 言

改革开放以来,我国的经济发展速度保持了40年的快速增长,GDP增速多年保持世界前列,甚至被称为人类经济史的“增长奇迹”。很多学者从人口红利的角度对此进行解释,认为丰富而又勤劳的劳动力资源,以及较低的劳动力成本是主导我国经济发展最为重要的引擎。党的十九大报告也提出:“就业是最大的民生。坚持在经济增长的同时实现劳动报酬同步增长、在劳动生产率提高的同时实现劳动报酬同步提高。”然而随着我国人口红利逐渐衰减,劳动力市场总体供求关系已经由以前供大于求逆转为结构性失衡,并致使劳资冲突大量出现,进而对微观企业的生产经营产生潜在影响(王雷,2016)。2007年6月29日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过了《劳动合同法》,并于2008 年1月1日起正式实施。该法要求公司与工作10年以上的员工必须签订无固定期限的合同,同时公司应提高最低工资标准和改善员工的社保、医疗等工作条件,这无疑会使得公司劳动合同订立、履行、变更、解除、终止等环节的成本显著增加。劳动市场法律制度作为一国经济法律制度的重要组成部分,会对宏观经济运行以及微观企业行为产生影响,并产生相应的经济后果,其最直接的表现是宏观的就业水平和微观的职工薪酬的变化(van,2010)。

毋庸置疑,《劳动合同法》在保护职工的合法权益等方面发挥重要作用的同时,也面临许多争议和讨论。在2016年两会期间,前任财政部长楼继伟曾谈道:“《劳动合同法》对于公司和雇员,劳动合同法的保护程度是不平衡的。该法本意是保护劳动者,但可能最终损害了一些劳动者的利益,如果一个职工工作不努力,公司很难将其解雇,位置只能被占着,对新入职的职工就会形成歧视”①财长谈劳动合同法弊端:职工不努力公司难解雇,2016-03-08。http://news.sina.com.cn/o/2016-03-08/doc-ifxqafrm7180572.shtml?cre=newspagepc&mod=f&loc=1&r=9&rfunc=66。。而且《劳动合同法》的实施也增加了失业、减少了公司利润,导致劳动者、企业和国家“三输”局面的形成,以及企业经营弹性的下降,尤其对经营不确定性较高企业的负面影响更大(董保华,2007;廖冠民和陈燕,2014),最终加剧了公司人工成本粘性,导致公司劳动力要素投人风险的加大(刘媛媛和刘斌,2014)。尽管《劳动合同法》的实施会改善和优化公司的劳动关系,但同样也可能降低公司的经营弹性,导致公司的价值受到负面影响。众所周知,企业的劳资双方劳动关系的安定和谐是社会安定和谐的重要基础,而劳动关系的核心则在于公司的薪酬问题(张颖,2015)。事实上,在2008年的《劳动合同法》的基础上,2015年3月21日国家进一步发布了《中共中央国务院关于构建和谐劳动关系的意见》,该文件的第一条就提出了“切实保障职工取得劳动报酬的权利”。董保华(2007)认为《劳动合同法》对企业的总经理等高管和企业的专业技术人员无影响,而对基层一线员工的影响很大,事实果真如此吗?事实上,《劳动合同法》的“强制缔约”和“解雇保护”条款可能会给企业内部带来新的利益不平衡局面,导致企业的业绩薪酬敏感性的信号效应可能被扭曲,进而使企业价值和效率甚至全社会的福利受到损失,其中的内在机理如何?既有的相关研究少之又少。

本文基于2003–2014年中国A股上市公司的数据,实证检验了《劳动合同法》的实施对公司业绩薪酬敏感性的影响,进一步分析了其对公司高管与员工的业绩薪酬敏感性的影响及其差异,同时研究了该影响在不同劳动密集型公司间的差异。研究发现,以《劳动合同法》为代表的劳动保护显著降低了公司整体的业绩薪酬敏感度,考虑员工和高管的人员结构因素后发现劳动保护降低了高管而提高了员工的业绩薪酬敏感性。当考虑了企业行业特征时,发现劳动保护对高劳动密集型企业的业绩薪酬敏感性的降低作用更明显;进一步研究发现相对于低劳动密集型企业,劳动保护提高了高劳动密集型企业员工的业绩薪酬敏感性,降低了高管的业绩薪酬敏感性,而且公司治理会抑制劳动保护对企业业绩薪酬敏感性的不利影响。

本文可能的贡献如下:第一,本文是对新《劳动合同法》的经济后果的拓展性研究。已有文献多基于法律或者劳动经济学等学科视角,并从公司的员工雇佣成本、就业和成本粘性的视角分析《劳动合同法》的经济后果(Banker等,2013;丁守海,2010;刘媛媛和刘斌,2014),本文则从公司金融的视角研究劳动保护对公司业绩薪酬敏感性的影响。第二,已有关于公司业绩薪酬敏感性的研究大多从微观公司内部分析,本文则是从劳动保护角度,利用我国2008年的《劳动合同法》的变更这一外生事件,分析宏观法律制度变化对其的影响,拓展了公司业绩薪酬敏感性的影响因素的文献,有助于加深宏观制度对公司薪酬契约有效性的理解和认识。第三,本文具有明显的政策含义与借鉴价值。随着我国人口红利开始逐渐衰减,当劳动力市场总体供求关系发生了质的变化,使得过去的供大于求的劳动力结构变为结构性供需不平衡时,一项劳动保护政策、制度和法律的出台务必要结合公司劳资双方的利益博弈现实,并加强宏观政策和微观企业决策效果的深度融合。所以,劳动保护的落实需要结合企业的雇佣现状,并权衡劳资双方在其中的博弈状况,而不是仅局限于单纯的法律条文的字面解释。

二、文献回顾与研究假设

(一)文献回顾

从宏观上看,严格的就业保护有利于提高劳动者的工资水平,保证就业和促进经济发展;从微观上看,能够增强员工投资专用性人力资本的积极性,增强公司的创新能力(Acharya 等,2013),从而有助于提高经济效率(Belot等,2007)。然而劳动保护也具有明显的“双刃剑”效应,钱叶芳(2007)认为世界各国一百多年来的发展经验和教训表明,凡是用过多的立法来干预劳动力市场的国家,尽管立法者的初衷都是为了保护劳动者的权益,但往往事与愿违,可能导致长期持续失业、劳动者福利下降和国民经济不景气。首先,过度的劳动保护会降低公司的经营弹性、提高了公司债务融资的难度,以及给公司带来不良的经济后果(Kim,2011;廖冠民和陈燕,2014;陈德球等,2014),同时也显著增加公司的资本成本,并且损害公司的价值(Ruback和Zimmerman,1984;Chen,2011)。其次,如果劳动保护水平过高,工人的工资高于劳动力市场均衡水平,就会使就业需求减少,从而造成失业的增加(钱叶芳,2007),并导致当公司需要减员时,解除员工劳动合同的难度加大,使公司成本粘性加剧(刘媛媛和刘斌,2014),增加了公司的用工调整成本,使其无法根据外部需求的变化自由调整人力资本投入,造成经营弹性的下降(陈德球等,2014),导致公司解雇老员工的难度加大,降低了公司招聘新员工的积极性,最终提高了公司总的劳动力成本(杨德明和赵璨,2016)。再次,《劳动合同法》的规定也可能导致公司员工的解雇难度和违法解雇风险的增加(刘彩凤,2008)。随着劳动争议仲裁制度的改革,劳动者几乎可以免费行使劳动争议仲裁和诉讼权,如员工随意起诉公司,导致公司比以往负担更大的成本(刘勇,2013)。最后,唐跃军和赵武阳(2009)发现,中国二元劳工市场重要现实的存在,可能对《劳动合同法》加强解雇保护的潜在影响具有显著的调节作用;而受雇于股东的高管本身也是一类特殊的“员工”,并属于《劳动合同法》的保护对象。只有强调职工、股东与管理层之间的协调关系并达到有效状态,而不是唯股东利益至上,才能在较长的时间内更有效地分配公司资源(Allen和Gale,2002)。

很多学者认为良好的公司业绩薪酬敏感性对改善公司治理和提高公司价值具有不可替代的作用。Jensen和Murphy(1990)发现增强薪酬业绩敏感性是公司降低代理成本、提升业绩的有效手段;Gu等(2010)认为提高业绩薪酬敏感性是有效缓解政府对公司放权时所产生的代理问题的重要策略。同样,卢锐(2014)也发现提高企业高管薪酬业绩敏感性可以有效减少事后高管侵占创新投资资源的行为,进而提高公司创新效率。较高的业绩薪酬敏感性反映出高管较强的管理水平和业务能力,因而具有信号效应,使自利行为受到约束的高管更注重运用其影响力来提高业绩薪酬的敏感性,并主动将自身的报酬与公司的绩效挂钩(卢锐等,2011)。然而也正是基于业绩薪酬敏感性的重要性,一些高管进行了较为普遍的薪酬辩护,以证明薪酬的“程序合法性”与“结果合法性”(谢德仁等,2012、2014)。提高业绩薪酬敏感性的辩护方式是以良好的经营业绩为前提的。如果公司的业绩比较好,那么增强薪酬与业绩之间的联系确实可以达到薪酬辩护的目的;但当业绩并不理想时,用这样的方式进行薪酬辩护则很难说得通(缪毅和胡奕明,2016)。从以上文献可以看出,《劳动合同法》的实施会大幅度增加公司的最低工资标准与用工成本(丁守海,2010),进而可能会影响公司的业绩薪酬敏感性。

通过以上文献的分析不难看出:第一,虽然已有文献认为劳动保护会增加企业的用工成本和经营刚性因素,劳动保护制度变迁最直接的经济后果表现为就业水平和员工工资的变化(van,2010),这无疑会使企业的薪酬信号效应被扭曲,企业业绩薪酬敏感性发生变化。然而,与此相关的研究还很不充分。第二,劳动保护虽然在保护员工劳动就业权方面具有不可忽视的现实作用和价值,但其影响具有行业和规模等方面的显著差异(李井奎等,2016),并且与企业先前的劳动保护的规范性程度有密切关系(李钢等,2009),此时由于劳动保护对员工产生的影响是否会给高管带来显著的“涟漪效应”,至今尚未有清晰的解释。第三,基层员工和公司高管都是企业价值创造的关键因素,而已有的劳动保护研究(包括从法学视角)都缺乏从二者的利益互动视角来研究《劳动合同法》实施的经济后果。因此,本文就此作进一步的拓展性研究,以丰富和扩展相关方面的研究证据。

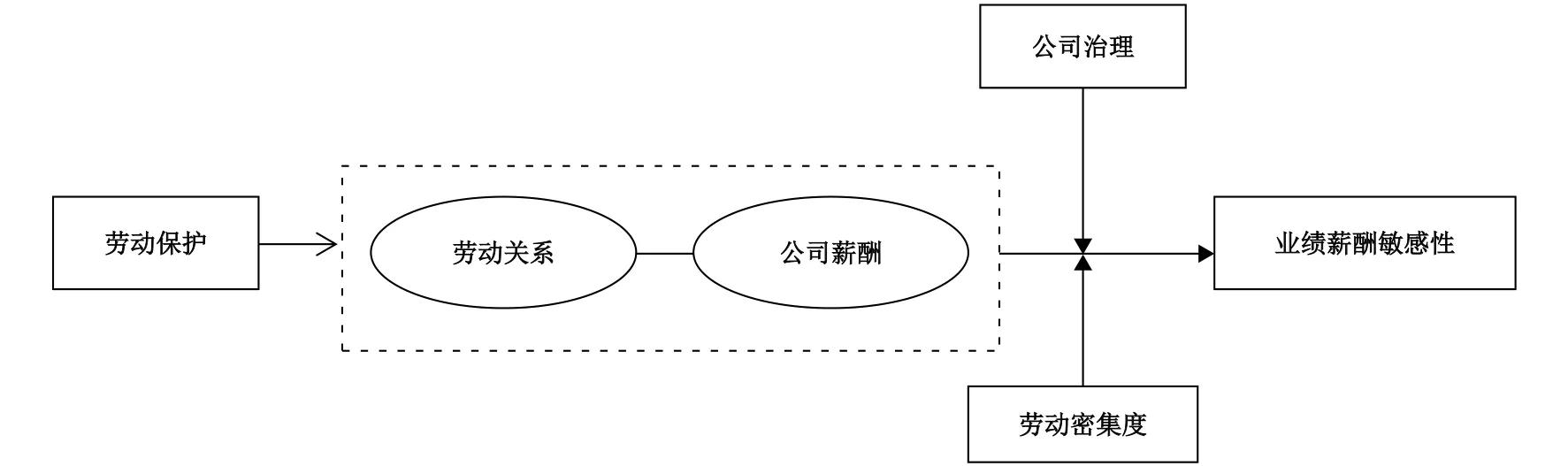

(二)假设的提出

劳动保护制度变迁最直接的经济后果表现为就业水平和员工工资的变化(van,2010)。员工工资的变化无疑会使公司高管的管理方式和方法发生转变,因为公司高管的经营决策最终需要一线员工来落实,导致高管的各类激励手段的具体实施环境发生变化。张继彤(2009)发现,《劳动合同法》实施后劳动密集度高的制造业的预期成本增加14.8%,建筑业增加19.2%,批发、零售业增加16.2%。其对金融业、IT行业等低劳动密集型行业来说影响较小,预期成本增加不大,使得公司的业绩薪酬敏感性的信号功能受到约束。不难想象,业绩薪酬敏感性的此种变化必然与公司治理结构、行业类型有着千丝万缕的联系。因此,我们不仅要分析劳动保护对企业的业绩薪酬敏感性的影响,而且要分析其对员工和高管的影响是否有差异,以检验劳动保护是否真正起到了保护企业普通劳动者的权益,以及增加企业价值和提高企业效率,进而实现多方共赢的目的。同时,我们还要进一步考察企业的行业特征是否对此影响有调节作用,以及公司治理能否对这两者之间的关系有更深的影响。综上所述,本研究的逻辑思路和出发点如图1 所示。

图1 理论框架

1. 劳动保护与公司的业绩薪酬敏感性

劳动保护法律主要通过规范用工合同、限制裁员、提高员工的薪金福利等法律约定保障员工的合法利益(卢闯等,2015)。劳动保护可以对劳动力市场产生正面效果,如能够限制不公平的市场权力(Betcherman等,2001),增加专用人力资本投资和增加员工的满意度与劳资合作(OECD,1999),以及为职工提供一定的保险。然而,《劳动合同法》对员工工作效率和公司的影响也是一把“双刃剑”(潘红波和陈世来,2017)。

首先,劳动保护增加了公司的劳动力调整成本和公司进入或退出市场的难度,导致市场就业率显著降低(Hopenhayn和Rogerson,1993;Belot,2007),甚至可能降低公司的平均生产率,致使公司人力资源的边际成本和边际收入不匹配而造成资源配置的扭曲,从而影响公司新产品的推出(Hopenhayn和Rogerson,1993)。劳动保护也加剧了资本代替劳动,降低了公司的全要素生产率,进而增加了公司资本成本,导致公司价值受到损害(Chen等,2011;Ruback和Zimmerman,1984),以及加大了公司降低人工成本粘性的难度(刘媛媛和刘斌,2014)。既然如此,追求股东财富最大化的公司管理层有可能选择规避雇佣和减少公司的劳动力成本投入,导致《劳动保护法》的实施既有可能降低公司的业绩,又有可能降低平均工资水平,使业绩薪酬契约的调节机制失灵,进而降低了公司的业绩薪酬敏感性。事实上,我国最低工资制度导致的工资刚性可能会使工资对职工的激励效果受到影响,促使职工的努力程度与其实际回报相分离(陈冬华等,2010)。其次,劳动保护给公司所带来的衍生和间接成本也具有较大的负面效应。陈德球等(2014)发现劳动保护提高了公司的债务融资难度,使得公司的信贷标准提高和长期借款比例显著减少,导致公司的债务契约对公司的业绩薪酬敏感性有显著的抑制作用(Rhodes,2016)。因此,劳动保护不但增加了公司的经营难度,而且有可能对公司业绩产生负面影响。虽然在经典理性人假设中,公司高管可能会动用一切手段,进行资源的优化配置,以改变其不利局面,然而《劳动合同法》作为政府干预和管制劳动力市场的一种刚性制度,使公司的业绩与薪酬之间的匹配受到干扰,导致业绩对薪酬的信号显示效应被扭曲,从而降低了公司的业绩薪酬敏感性,基于以上分析,我们提出如下假设:

假设1:其他条件不变的情况下,劳动保护会降低公司的业绩薪酬敏感性。

2. 劳动保护、员工结构与业绩薪酬敏感性

如果劳动保护降低了公司的业绩薪酬敏感性,可能会导致公司业绩的可持续性变差,甚至使公司业绩下降,以及影响高管与员工的利益博弈决策。一方面,在正常情况下,当公司业绩不理想时,高管需要证明业绩的变差可能是由于政府施加的社会负担或者其他不可控因素所致,而并非自身不努力的结果(缪毅和胡奕明,2016)。所以,在公司绝对业绩下滑而薪酬未降低或反而增加时,高管的薪酬辩护压力可能更大(谢德仁等,2014),同时高管需要证明虽然绝对经营业绩或相对经营业绩很好,但因为承担了部分社会负担或其他不可控因素而导致公司总体业绩变差(谢德仁等,2012)。不仅如此,高管经常会利用其权力来降低公司的治理效率,导致高管容易获得与业绩不相关或弱相关的高薪酬(王东清和刘艳辉,2016)。因而高管的权力越大,薪酬与盈利业绩的敏感度越高,而与亏损业绩的敏感度越低。另一方面,《劳动合同法》实施所带来的劳动保护等刚性制度,非公司高管所能抗拒,所以自利动机很强的公司高管为了保证自己薪酬的不降低甚至增加,可能会以此为借口而向董事会和股东推卸责任,以达到即使公司的业绩下降,高管的货币薪酬却并未减少的目的。此外,公司管理者通常喜欢享受舒适的生活,而劳动保护又为此创造了合法的理由和条件。虽然高管是公司的精英阶层,但仍然未摆脱高级职业经理人的角色定位,劳动保护的加强也意味着其更安全的职业生涯,以及辞退受到限制、雇佣成本上升和人力成本负担加重等隐形福利(卢闯等,2015),这无形之中减弱了业绩与薪酬的匹配度,导致公司业绩薪酬敏感性的下降,基于以上分析,提出如下假设:

假设2a:其他条件不变的情况下,劳动保护会降低高管的业绩薪酬敏感性。

普通员工与高管作为公司人力资源的两个最主要组成部分,能为股东价值最大化做出相应的贡献。理论上,公司管理者存在着先利己再利他的天然动机(任小平,2011)。当管理者被董事会授权经营公司权力后,先与其签订必要的激励契约,而高管也会将该压力传递给处于科层组织较低层的普通员工。首先,Acharya等(2013)研究发现劳动保护的增强会提高劳动者的职业稳定感与满足感,并由此提高劳动者的生产积极性和激发公司创新,从而提高劳动生产率和公司绩效水平,这对于提升普通员工的职业安全感和增强业绩对薪酬的导向功能有重要影响。其次,《劳动合同法》仅规定了劳动职位的安全性与稳定性,并未涉及具体的薪酬政策;而员工的薪酬决策的主导权掌握在高管手中,更为关键的是普通员工缺乏类似高管薪酬辩护的机会。此外,高管还可以通过增加单位薪酬的工作量标准及劳动强度等手段变相提高公司的业绩薪酬敏感性。例如王晓晖(2012)发现由于工人缺乏以技术为基础对生产过程的控制,管理层会通过计件工资制度以及“胡萝卜加大棒”等手段,将工人的收入与利润捆绑在一起,并利用以惩罚为主要手段的劳动纪律,来保证生产的日常进行。换言之,在我国目前的劳资关系仍然处于资方强势的背景下,尽管《劳动合同法》规定了保证员工的劳动雇佣的稳定性,但并未具体规定公司的薪资政策,这无形中增加了企业高管对员工进行更为严格与苛刻管理的投机空间,进而可能提高员工的公司业绩薪酬敏感性。基于以上分析,提出如下假设:

假设2b:其他条件不变的情况下,劳动保护会提高员工的业绩薪酬敏感性。

3. 劳动保护、劳动密集度与业绩薪酬敏感性

解雇成本的上升主要来自《劳动合同法》中对无固定期限劳动合同的适用,以及劳动合同终止时的提前告知与经济补偿金等方面的规定,这对我国制造业公司和劳动密集型公司的影响尤其明显(张颖,2015)。卢闯等(2015)发现劳动保护会使高劳动密集型公司投资不足的现象,弱化公司未来的业绩增长动力,导致劳动保护所增加的雇用成本无法消化与转移;黄平(2012)认为《劳动合同法》实施后由于解雇成本的提高,导致劳动密集型公司降低了扩张速度,缩小了员工规模,原因是当公司的劳动密集度较高时,公司的总成本中人工成本的比例较大,而劳动保护加强引起的调整成本上升对人力资本投入调整的影响更大。此外,《劳动合同法》会降低体力型员工的努力程度,进而减少了劳动密集型公司的收益(唐跃军和赵武阳,2009),换言之,此时劳动保护所体现的负面影响会更大(廖冠民和陈燕,2014),更为关键的是当劳动密集度较高时,劳动保护对公司业绩波动性的影响较为明显(Hosseini,2013),并可能导致高劳动密集型公司的经营计划无法实现。其次,不同于低劳动密集型公司,《劳动保护》不仅使高劳动密集型公司的雇用成本显著增大,其庞大的员工数量也使其所肩负的稳定就业的社会责任更为明显。如果当公司业绩较好时,公司也许可以消化相关的雇佣成本,但当公司业绩变差时,《劳动合同法》的刚性作用使得其调整成本无法转移,进而导致薪酬的业绩导向功能被扭曲,并使得高劳动密集型公司的业绩薪酬敏感性下降。基于以上分析,提出如下假设:

假设3:其他条件不变的情况下,相对于低劳动密集型公司,劳动保护会使高劳动密集型公司的业绩薪酬敏感性下降得更为明显。

尽管高管和职工都是公司的价值创造者,但高管在公司中扮演的角色、承担的责任又不同于职工(陈冬华等,2015)。首先,在高劳动密集型公司,较多的员工数量会导致公司的管理层级增加,同时也增加了股东与管理层的信息不对称性,因而,追求个人利益最大化的高管必然会以《劳动合同法》的实施为借口而与股东谈判,并软化薪酬契约的刚性约束力,以实现虽然业绩可能下降,但其薪酬不变而享受舒适生活的目的,从而变相放松和降低了业绩的刚性约束。其次,股东最为关注公司业绩目标的实现,但最终需要一线和基层员工来落实,而高管为了完成与股东的契约目标,以及保证自己薪酬的稳定,当面对《劳动合同法》实施所大幅增加的雇用成本和薪酬粘性等时,必然会加强对普通员工的管理强度,通过提高单位薪酬的工作量标准,或者利用高管的信息优势来调整薪酬等政策以提高工人的积极性,甚至高管有可能以《劳动合同法》的实施增加了员工就业权益保障为出发点,通过说教、公司文化、媒体宣传等方式,从普通员工的内心和精神层面来激发其工作热情与积极性,从而提高了普通员工的业绩薪酬敏感性。

在低劳动密集型公司,公司的人员数量相对较少,使得人力资本的作用会比高劳动密集型公司大很多。一方面,该类公司内部的管理风格更加追求民主、透明与公平,如阿里巴巴将团队合作、诚实作为重要的组织文化理念,华为技术有限公司提出的“只有为员工着想,真正在实际行动中做到关爱员工,让员工有归属感,公司才能充满活力、和谐有序地持续发展”的口号,都体现了这一特征。另一方面,公司的核心竞争力与掌握重要技术和具有较高管理水平的高管密切相关,这导致股东需要支付此类员工较高的薪酬水平(唐跃军和赵武阳,2009)。《劳动合同法》的实施强化了低劳动密集型公司普通员工的职业安全感与法律保护,使得员工的业绩薪酬敏感性不会有较大变化。事实上,低劳动密集型公司的扁平化模式,使得公司的管理层级较少,这有助于降低公司高管通过盈余管理等方式操纵业绩的概率(罗宏等,2014),从而增强薪酬契约的有效性。除此之外,低劳动密集型公司的高管与员工的业绩薪酬契约相对稳定,可能不会受到《劳动合同法》的雇用成本加大的影响,从而形成高管与员工平等、和谐共处的局面,有助于薪酬契约的稳定性,基于以上分析,提出如下假设:

假设4a:在高劳动密集型公司,劳动保护会降低高管的业绩薪酬敏感性,而提高员工的业绩薪酬敏感性。

假设4b:在低劳动密集型公司,劳动保护使得高管与员工的业绩薪酬敏感性无显著差异。

4. 公司治理、劳动保护与业绩薪酬敏感性

法律制度作为一种配置信息权的契约执行机制,是一种强制性治理制度,然而法律作为公司的一个外部制度因素,其在公司治理中的作用还取决于公司实际接受程度,即与公司自我实施机制相关的公司治理有关(陈德球等,2014)。假设2表明劳动保护的实施降低了高管的业绩薪酬敏感性而提高了员工的业绩薪酬敏感性,这会增大管理层的懈怠和道德风险的可能性,进而增加股东的“愤怒成本”。在此情形下,追求财富最大化的股东也许会通过施压董事会或替换部分经理人以及影响资本市场利空反应等措施来应对不利局面。一般来说,大股东普遍关心利润最大化问题,并且对公司资产都拥有足够的控制权,同时,有较强动机去监督经理人或通过代理人斗争与接管来撤换经理人,从而对高管的不作为和机会主义行为施压(Shleifer和Vishny,1997)。

劳动保护使得公司的代理问题出现了新的变化。新制度经济学理论认为监督和激励是解决公司代理问题的两个主要方法,而劳动保护使得股东难以通过激励而只能通过加强监督力度等方式来减轻代理问题。一方面,好的公司治理机制可以制约管理层的机会主义行为,降低公司的费用支出粘性,进而有效履行监督职能,从而保护股东的利益不受损失(Xue和Hong,2016)。这类公司内部薪酬差距较小,高管进行薪酬辩护的空间和机会显著减少,因而降低了劳动保护对公司业绩的不利影响,提高公司业绩薪酬敏感性。另一方面,在公司治理水平较高的公司,公司高管利用其权力增加薪酬辩护则面临较大的风险(缪毅和胡奕明,2016),这也就减少了高管利用劳动保护而不作为或者窃取私利的机会,从而增强薪酬契约的有效性,所以较高的公司治理水平可以克服劳动保护所带来的负面影响(廖冠民和陈燕,2014)。此外,治理好的公司可能会更加遵守《劳动合同法》,进而增加员工的工作安全感,并促使其进行更多的公司专用化知识的投资,使得员工的工作效率有显著提高(Belot等,2007),从而显著增强公司薪酬契约的有效性。基于以上分析,提出如下假设:

假设5:其他条件不变的情况下,公司治理有助于抑制劳动保护对公司业绩薪酬敏感性的不利影响。

三、研究设计

(一)模型设计

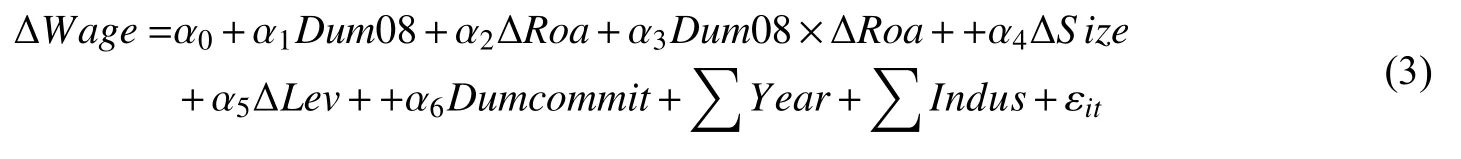

为了检验假设1,设计如下模型:

其中,被解释变量数是公司的薪酬支出总额,解释变量是《劳动合同法》的实施,在模型中进一步控制了企业的年度与行业的固定效应。在该模型中,如果Dumo8与Roa的交乘项的系数α3显著为负,则说明《劳动合同法》的实施显著降低了公司的业绩薪酬敏感性。进一步假设2、假设3和假设4则是基于模型(1)而采用分组的方法进行检验。

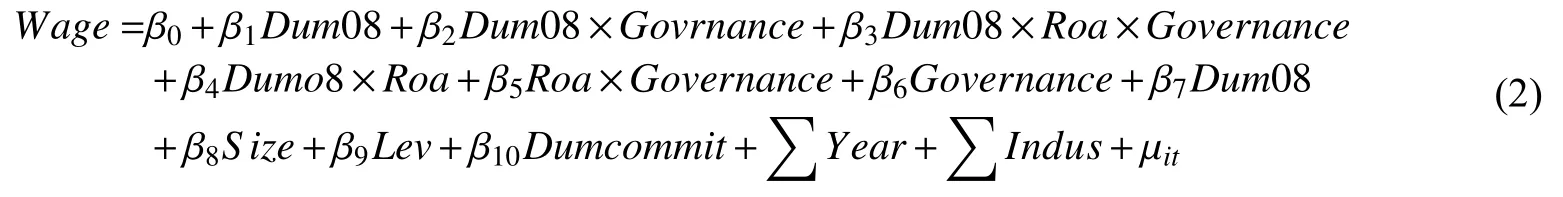

为了检验假设5,设计了以下检验模型:

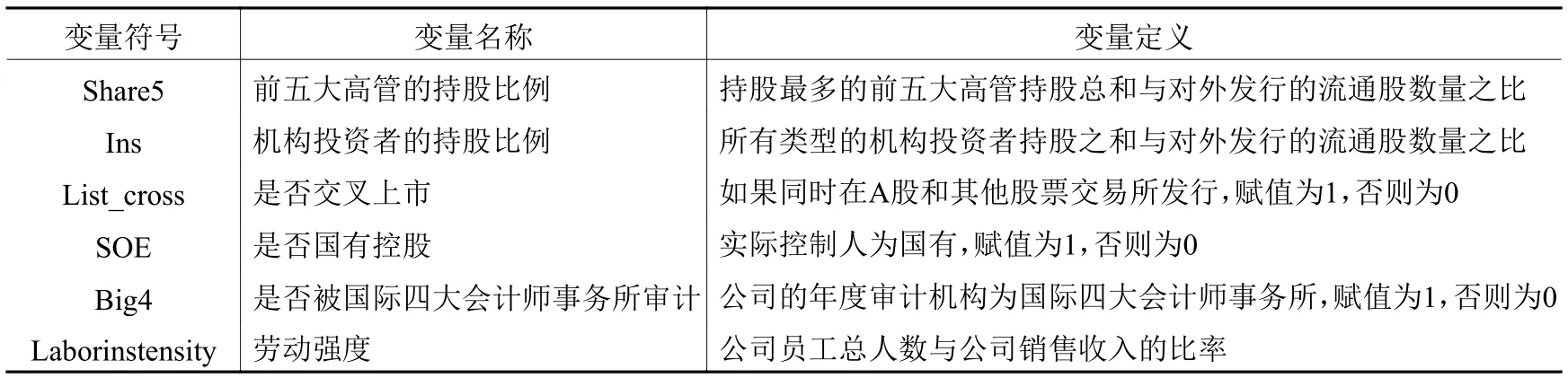

其中,模型(2)是在模型(1)的基础上加入公司治理变量(Governance),该变量是基于Gompers等(2003)、Larcker等(2007)、白重恩等(2005)等的做法,采用主成分分析获得公司治理质量的综合度量指标,该方法可以避免单一公司治理指标的误差和简单的指标相加所带来的武断性。将所获得的第一主成分作为公司治理水平的代理变量,在具体使用时,我们通过对以下10个指标进行分析,即CEO是否兼任董事会主席(Dual)、独立董事的比例(Rindir)、前五大高管人员的持股比例(Share5)、第一大股东持股数量(Top1)、第二至第十大股东持股集中度(Top2_10)、机构投资者的持股比例(Ins)、是否交叉上市(List_cross)、是否国有控股(SOE)、是否被国际四大会计师事务所审计(Big4)、董事会会议数量(Nummeeting)。其余变量的定义与模型(1)相同,模型(2)主要是观察三项交乘的系数β3的符号,如果其显著为正,就表明公司治理水平可以部分缓解《劳动保护法》对公司业绩薪酬敏感性的不利影响。

(二)变量说明

基于陈冬华等(2015)、卢锐等(2011)的做法,本文的主要被解释变量是Wage(薪酬支出),并分别细化了高管的薪酬与员工薪酬的度量;解释变量是2008年《劳动合同法》的颁布(Dum08)。本文参考了廖冠民和陈燕(2014)、刘媛媛和刘斌(2014)的处理方法,控制变量包括公司规模(Size)、公司负债率(lev)、Dumcommit(是否设立薪酬委员会)、Dual(董事长及总经理是否两职兼任)。以上变量定义见表1。

表1 主要变量定义

续表 1 主要变量定义

四、 数据来源与描述性统计

(一)数据来源

本文选取我国沪深A股2005–2014年的上市公司的样本,原因是公司高管的薪酬数据从2005年才开始系统、完整地公开披露,在样本选择过程中,做了以下删除:(1)删除ST、PT公司的样本;(2)删除了金融或证券类企业的样本;(3)删除资产负债率大于1或小于0的公司;(4)删除销售增长率大于1或小于0的公司;(5)删除发行B股、H股的公司;(6)删除已经退市或当年上市的公司;(7)删除缺失值较多的公司。公司的产权性质认定标准来自CCER数据库,公司的财务数据及公司治理数据来自CSMAR数据库,在回归时对所有数据在1%水平进行了缩尾处理,统计软件使用Stata12.0。

表2是对样本观测值按照年度与行业交互统计的结果,可以看出研究样本集中在制造业、批发零售业、房地产业、信息技术等劳动力雇佣数量较多的行业,其占样本总额的比例分别为65.21%、4.78%、4.95%、4.28%,说明样本具有较好的代表性。

表2 样本的行业与年度统计

(二)变量的描述性统计

表3是主要变量的基本统计。从表3可以看出样本公司的平均薪酬(Wage)为17.931,标准差为2.302,最小值为1.273,最大值为72.39,其中的原因可能是公司高管与普通员工的薪酬差距很大所致,或者说也与企业薪酬的波动较大有关。资产收益率(Roa)的均值为2.698,中位数是2.480,表明一半以上公司的收益率在2.5%左右;其最小值为0.346,最大值为24,表明不同公司间的业绩差异较大。《劳动合同法》(Dum08)实施的均值为0.52,表明研究所选样本的数量在2008年前后基本对称。资产负债率(Lev)的均值为0.844,符合我国企业负债的实际状况;标准差为10.33,中位数为0.525,说明一半的公司负债率在50%左右。

表3 主要变量的基本统计量

从表4的变量相关系数可以看出,劳动保护(Dum08)与公司的现金薪酬总额的相关系数为0.437,且在1%水平上显著;其与公司业绩指标(Roa)的相关系数为–0.349,原因可能是劳动保护虽然提高了员工的劳动积极性,但也增加了企业辞退员工的成本,进而导致高管的管理难度加大,以至于间接削弱了高管的薪酬激励机制作用的发挥,最终负面影响了企业的业绩。公司是否设立薪酬委员会(Dumcomit)与现金薪酬(Wage)的相关系数为–0.024,且在5%的水平上显著,总经理与董事长两职兼任(Dual)与现金薪酬(Wage)的相关系数为–0.034,且在1%水平上高度显著,说明较好的公司治理可以抑制公司的不合理的现金薪酬。此外,劳动力密集度(Laborinstensity)与现金薪酬(Wage)的相关系数为–0.236,但不显著,除此之外,其余变量间的相关系数均低于0.50,说明样本的多重共线性问题得到较好的处理。

表4 主要变量的相关系数

五、实证结果

(一)多元回归分析

表5的第2列是公司总的现金薪酬支出与公司业绩的回归,第3列和第4列进一步按照高管薪酬与员工薪酬进行分组,可以发现劳动保护(Dum_08)的回归系数显著为负,并且Dum08与Roa的交互项的回归为–0.079且显著,相应的高管组的交互项的回归系数为–0.054,在5%水平上显著;而员工组的交互项回归系数为0.023,且在10%水平上显著。其中的原因是劳动保护的实施虽然增强了员工的劳动权利和劳动安全感,提高了员工的业绩薪酬敏感性,但由于薪酬辩护、高管享受舒适生活以及管理成本加大等因素的影响,降低了高管的业绩薪酬敏感性,因为高管对公司业绩的影响力可能更大,最终导致劳动保护降低了企业的业绩薪酬敏感性,假设1及假设2的有关子假设初步得到了支持。

表5 劳动保护与公司业绩薪酬敏感性的回归

表6是考虑了公司的劳动密集度后,分析劳动保护对不同劳动密集度的公司业绩薪酬敏感性的影响,第2列是全样本的回归结果,第3列与第4列分别是按照劳动密集度的高低进行的分组。从中可以看出,这3列Dum08的回归系数都显著为负,并且都在5%或10%水平上显著;第2列Roa与Dum08的交互项的回归系数为–0.064,且在1%水平上显著;第3列的低劳动密集型公司的Dum08×Roa的回归系数为0.012但不显著,而在高劳动密集型公司组的估计系数为–0.070,显著性水平为1%,原因是在高劳动密集型企业,较多的普通员工数量使得高管直接管理员工的成本可能更大,间接导致劳动保护对企业的业绩薪酬敏感性的负面影响大于低劳动密集型企业,假设3得到了支持与验证。

表6 劳动保护、劳动密集度与业绩薪酬敏感性

续表 6 劳动保护、劳动密集度与业绩薪酬敏感性

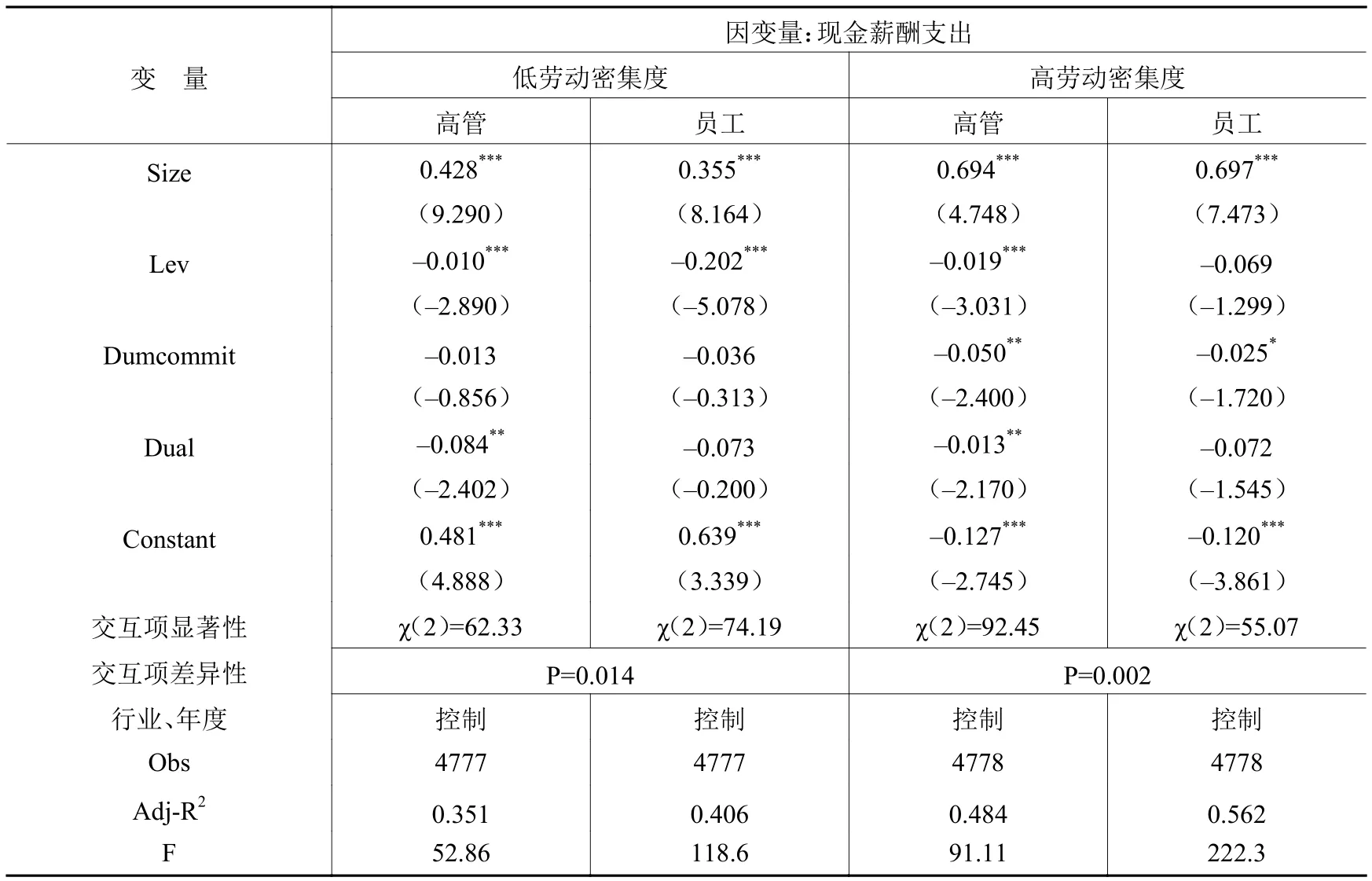

在上述检验的基础上,表7进一步将公司薪酬先按照劳动密集度分组,然后再分别按照高管与员工进行分组,可以发现:在低劳动密集型公司中,高管组的劳动保护(Dum_08)与业绩(Roa)的交互项的估计系数尽管为负,但不显著,而在员工组中,该交互项的估计系数为正,且不显著;在高劳动密集型公司中,高管组的回归系数为–0.055,且在1%水平上显著,而员工组的回归系数则为0.014,且在10%水平上显著。其中的原因是如果综合考虑了公司的内部人力资源结构与公司的劳动密集度后,劳动保护对低劳动密集型公司的高管与员工的业绩薪酬敏感性的影响可能很小,导致二者之间无显著差异;相反,在高劳动密集型公司其影响更加显著,具体表现在交互项的回归系数差异较显著,说明劳动保护降低了高管的业绩薪酬敏感性,提高了员工的薪酬敏感性,假设4得到了支持。

表7 劳动保护、员工组成与业绩薪酬敏感性

续表 7 劳动保护、员工组成与业绩薪酬敏感性

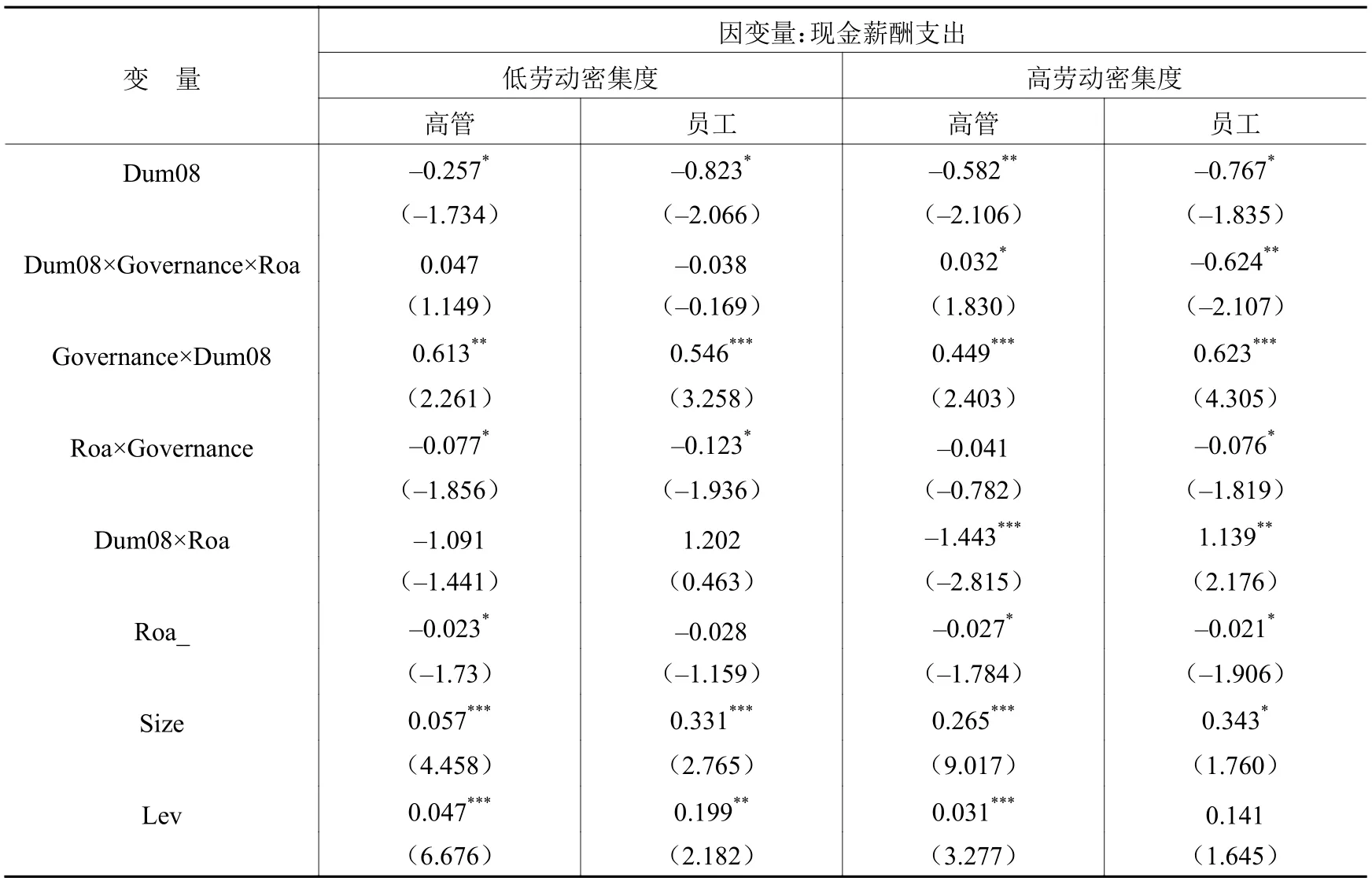

表8是考虑了公司治理因素后,分析公司治理是否能够抑制《劳动合同法》对公司的业绩薪酬敏感性的不利影响。第2列全样本的劳动保护的回归系数为–0.593,且在5%水平上显著,三个变量交乘项的回归系数为0.047,在10%水平上显著,进一步高管组相应的交乘项的回归系数为0.051,而员工组的回归系数为–0.029。当公司治理水平提高时,劳动保护对高管的激励不足和对员工的过度激励的影响可能会被“矫正”,进而避免激励不足和激励不当等异常现象的出现。按照公司的劳动密集度分组后发现,高劳动密集型公司组的三个变量交乘项的回归系数为0.679,在10%水平上显著为正,而低劳动密集型公司组的三项交乘的回归系数不显著。表9是按照劳动密集度和员工结构的交互组合回归,在低劳动密集型公司,无论是员工组还是高管组,三项交乘的回归系数都不显著;在高劳动密集型公司,员工组的三项交乘项的回归系数为–0.624,且在5%水平上显著;高管组相应的回归系数为0.032,且在10%水平上显著。其原因在于,尽管劳动保护降低了企业的整体业绩薪酬敏感性,但由于高管可能的懈怠、工作压力和困难的增加,只有当公司的治理水平提高时,这一负面效应才会被消除,进而缓解劳动保护对企业业绩薪酬敏感性的抑制作用,假设5得到支持。

表8 劳动保护、公司治理与业绩薪酬敏感性

表9 劳动保护、公司治理与业绩薪酬敏感性

续表 9 劳动保护、公司治理与业绩薪酬敏感性

(二)稳健性检验

1. 依据方军雄(2009)等文献的做法,对模型(1)中除哑变量以外的连续变量进行前后两期差分处理,并按照高管与员工分组,构建了模型(3),结果表明,三组差分模型的回归交互项系数的符号与假设继续保持一致。

2. 由于2008年是一个重大事件多发之年,尤其是国际金融危机的集中爆发,对我国的直接经济影响一直延续到2009年。同时我国也在2008年底推出了四万亿经济计划,具体的效果在2009年得到集中体现,为了检验本文研究假设的稳健性,本文删除了2009年的样本,再次进行检验,本文的假设进一步得到了支持①本文也单独分样本检验了员工与高管组、不同类型劳动密集型公司的结果,本文的主要假设没有变化。。

3. 变换主要变量的度量指标。首先,采用营业利润/总资产作为衡量绩效的指标;其次,分别采用营业利润/总资产和净利润/净资产作为衡量公司经营绩效的指标重新进行检验;再次,基于陈冬华等(2015)的做法,分别用高管的薪酬增长率与业绩增长率、员工的薪酬增长率与业绩增长率之比来度量业绩薪酬敏感性,研究结论不变。

4. 以上市公司前3位高管薪酬总额的平均值取对数作为CEO薪酬的替代变量,再用现金薪酬总额减去前三位高管薪酬总额作为员工的薪酬替代变量,本文的结论依然保持不变。

5. 考虑到我国各地区每年都会公布所在地的最低工资控制线,因而会影响业绩薪酬敏感性,我们结合陈冬华等(2015)的做法,删除了职工年工资低于最低控制线的样本,并将平均工资高于20万元的样本也予以删除后再次检验,结果仍保持不变。

六、结论与启示

在现代社会,对于以服务和技术为导向的现代经济,人力资本已经成为公司最重要的资产(Zingales,2000)。更加灵活的用工形式伴随着企业的创新和转型升级而呼之欲出,进一步要求提高劳动力市场的灵活性、修改以“倾斜保护”为立法原则的《劳动合同法》观点也较为普遍。劳动保护不应该过度保护一方利益而可能对另一方和企业整体利益带来不利影响,这是一个底线和基本的价值标准。本文利用2003–2014年中国A股市场的上市公司数据,实证检验了《劳动合同法》实施对上市公司的业绩薪酬敏感性的影响,分别研究了《劳动合同法》实施对企业高管与员工的业绩薪酬敏感性影响的差异,以及该影响在不同劳动密集程度公司间的差异。以《劳动合同法》为代表的劳动保护显著降低了公司的薪酬敏感度,按照公司人员结构分组后发现,劳动保护降低了高管但提高了普通员工的业绩薪酬敏感性;考虑劳动密集度因素后发现,劳动保护对高劳动密集型公司的业绩薪酬敏感性的降低作用更明显;进一步研究发现,相对于低劳动密集型公司,劳动保护会提高劳动密集型公司的员工业绩薪酬敏感性而降低高管的业绩薪酬敏感性;最后发现,公司治理可以抑制劳动保护对公司业绩薪酬敏感性的不利影响。

本文的研究结论表明,《劳动合同法》的实施虽然保护了普通劳动者的劳动权益免受随意侵犯,但也给用工企业及其高管带来了新的管理问题。首先,在《劳动合同法》实施所带来的解雇成本加大和成本费用粘性增强等旧问题尚未解决时,与劳动保护关联的薪酬契约导致的薪酬错配与扭曲又使得政府、立法机构、公司管理者面临新的挑战,由此使得劳动保护真正要发挥应有的作用可能需要较长的时间。其次,本文的研究也表明劳动保护降低了公司的业绩薪酬敏感性,尤其对高管和高劳动密集型公司的影响会更大,有可能使得企业未来的经营可持续性受到严重干扰,从而出现与劳动保护制度初衷相背离的现象。如何让《劳动合同法》等劳动保护制度真正发挥其应有的作用,不仅需要立法机关制定更为具体的执行细则,而且需要发挥会计信息在公司业绩评价中的正面作用,避免其负效应的出现,并进一步更好地协调管理层、股东与普通员工的利益诉求,进而构建和谐稳定的企业劳动关系。此外,在对劳动关系问题的处理中,守住法律确立的基本价值底线,增强立法弹性和劳动力市场的灵活性,或许是我国解决人口红利下降和应对当下日益激烈的全球经济竞争等问题较现实的路径选择。

[1]白重恩,刘俏,陆洲,等. 中国上市公司治理结构的实证研究[J]. 经济研究,2005,(2).

[2]陈德球,胡晴,梁媛. 劳动保护、经营弹性与银行借款契约[J]. 财经研究,2014,(9).

[3]陈冬华,范从来,沈永建,周亚虹. 职工激励、工资刚性与企业绩效——基于国有非上市公司的经验证据[J].经济研究,2010,(7).

[4]陈冬华,范从来,沈永建. 高管与员工:激励有效性之比较与互动[J]. 管理世界,2015,(5).

[5]丁守海. 最低工资管制的就业效应分析——兼论《劳动合同法》的交互影响[J]. 中国社会科学,2010,(1).

[6]董保华. 论我国无固定期限劳动合同[J]. 法商研究,2007,(6).

[7]方军雄. 我国上市公司高管的薪酬存在粘性吗?[J]. 经济研究,2009,(3).

[8]黄平. 解雇成本、就业与产业转型升级——基于《劳动合同法》和来自中国上市公司的证据[J]. 南开经济研究,2012,(3).

[9]廖冠民,陈燕. 劳动保护、劳动密集度与经营弹性:基于2008年《劳动合同法》的实证检验[J]. 经济科学,2014,(2).

[10]刘彩凤. 《劳动合同法》对我国企业解雇成本与雇用行为的影响——来自企业态度的问卷调查[J]. 经济管理,2008,(21–22).

[11]刘勇. 劳动合同法之就业阻遏缺陷及其补救[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2013,(9).

[12]刘媛媛,刘斌. 劳动保护、成本粘性与企业应对[J]. 经济研究,2014,(5).

[13]卢闯,唐斯圆,廖冠民. 劳动保护、劳动密集度与企业投资效率[J]. 会计研究,2015,(6).

[14]卢锐. 企业创新投资与高管薪酬业绩敏感性[J]. 会计研究,2014,(10).

[15]卢锐,柳建华,许宁. 内部控制、产权与高管薪酬业绩敏感性[J]. 会计研究,2011,(10).

[16]罗宏,宛玲羽,刘宝华. 国企高管薪酬契约操纵研究——基于业绩评价指标选择的视角[J]. 财经研究,2014,(4).

[17]缪毅,胡奕明. 内部收入差距、辩护动机与高管薪酬辩护[J]. 南开管理评论,2016,(2).

[18]潘红波,陈世来. 《劳动合同法》、企业投资与经济增长[J]. 经济研究,2017,(4).

[19]钱叶芳. 保护不足与保护过度——试论《中华人民共和国劳动合同法》倾斜保护的“度”[J]. 法商研究,2007,(9).

[20]任小平. 盈余管理研究:基于雇员工资合约的视角[M]. 北京:中国财政经济出版社,2011.

[21]唐跃军,赵武阳. 二元劳工市场、解雇保护与劳动合同法[J]. 南开经济研究,2009,(1).

[22]王东清,刘艳辉. 产品市场竞争、管理层权力与薪酬辩护[J]. 财经理论与实践,2016,(4).

[23]王雷. 劳动保护的微观经济效应与传导机理研究——公司层面的经验证据[D]. 重庆:重庆大学,2016.

[24]王晓晖. 生产政治—中小型私营企业劳动关系研究[M]. 成都:西南交通大学出版社,2012.

[25]谢德仁,姜博,刘永涛. 经理人薪酬辩护与开发支出会计政策隐性选择[J]. 财经研究,2014,(1).

[26]谢德仁,林乐,陈运森. 薪酬委员会独立性与更高的经理人报酬—业绩敏感度——基于薪酬辩护假说的分析和检验[J]. 管理世界,2012,(1).

[27]杨德明,赵璨. 超额雇员、媒体曝光率与公司价值——基于《劳动合同法》视角的公司价值[J]. 会计研究,2016,(4).

[28]张颖. 不完全契约视角下中国劳资关系的政府干预研究[D]. 沈阳:辽宁大学,2015.

[29]Acharya V V,Baghai R P,Subramanian K V. Labor laws and innovation[J]. The Journal of Law and Economics,2013,56(4):997–1037.

[30]Allen F,Gale D M. A comparative theory of corporate governance[R]. Unpublished Working Paper No.03-27,2002.

[31]Banker R D,Byzalov D,Chen L. Employment protection legislation,adjustment costs and cross-country differences in cost behavior[J]. Journal of Accounting and Economics,2013,55(1):111–127.

[32]Belot M,Boone J,van Ours J. Welfare improving employment protection[J]. Economica,2007,74(295):381–396.

[33]Betcherman G,Luinstra A,Ogawa M. Labor market regulation:International experience in promoting employment and social protection[R]. Discussion Paper Series No.24078,2001.

[34]Chen H J,Kacperczyk M,Ortiz-Molina H. Labor unions,operating flexibility,and the cost of equity[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2011,46(1):25–58.

[35]Gompers P,Ishii J,Metrick A. Corporate governance and equity prices[J]. Quarterly Journey,Economics,2003,118(1):107–156.

[36]Gu Z,Wang K,Xiao X. Government control and executive compensation:Evidence from China[R].University of Minnesota Working Paper,2010.

[37]Hopenhayn H,Rogerson R. Job turnover and policy evaluation:A general equilibrium analysis[J]. Journal of Political Economy,1993,101(5):915–938.

[38]Hosseini F. Labor protection laws and firm volatility[R]. Working Paper,Stockholm School of Economics,2013.

[39]Jensen M C,Murphy K J. Performance pay and top-management incentives[J]. Journal of Political Economy,1990,98(2):225–264.

[40]Kim H. Does human capital specificity affect employer capital structure? Evidence from a natural experiment[R]. Unpublished Working Paper,Duke University,2011.

[41]Larcker D F,Richardson S A,Tuna I. Corporate governance,accounting outcomes,and organizational performance[J]. The Accounting Review,2007,82(4):963–1008.

[42]OECD. Employment outlook[R]. Pairs:OECD,1990.

[43]Rhodes A. The relation between earnings-based measures in firm debt contracts and CEO pay sensitivity to earnings[J]. Journal of Accounting and Economics,2016,61(1):1–22.

[44]Ruback R S,Zimmerman M B. Unionization and profitability:Evidence from the capital market[J]. Journal of Political Economy,1984,92(6):1134–1157.

[45]Shleifer A,Vishny R W. A survey of corporate governance[J]. The Journal of Finance,1997,52(2):737–783.

[46]van D W K. Better protected,better paid:Evidence on how employment protection affects wages[J]. Labour Economics,2010,17(1):16–26.

[47]Wasmer E. Interpreting European and US labour market differences:The specificity of human capital investments[R]. SSRN,2003.

[48]Xue S,Hong Y. Earnings management,corporate governance and expense stickiness[J]. China Journal of Accounting Research,2016,9(1):41–58.

[49]Zingales L. In search of new foundations[J]. The Journal of Finance,2000,55(4):1623–1653.