毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定存在问题及对策

张钦廷,李豪喆,陈 琛,刘 超

(司法鉴定科学研究院 上海市法医学重点实验室 上海市司法鉴定专业技术服务平台,上海200063)

当前,我国吸毒人数众多,吸毒问题形势严峻;根据2017年中国禁毒报告[1],截至2016年底,中国现有吸毒人员250.5万名,同比增长6.8%,其中,滥用海洛因等阿片类毒品人员95.5万名,占38.1%;滥用合成毒品人员151.5万名,占60.5%;滥用大麻、可卡因等其他毒品人员3.5万名,占1.4%;合成毒品滥用规模居首位。

2016年,中国新发现吸毒人员44.5万名,其中滥用海洛因等阿片类毒品人员占15.7%,滥用合成毒品人员占81.1%,滥用大麻、可卡因等其他毒品人员占3.2%。2016年,全国查获复吸人员60万人次,其中滥用海洛因等阿片类毒品人员占37.4%,滥用合成毒品人员占62%,滥用大麻、可卡因等其他毒品人员占0.6%;全国查获复吸人员已由滥用阿片类毒品人员为主逐步转变为滥用合成毒品人员为主。

与此同时,吸毒人员肇事肇祸案件多发;根据2016年中国毒品形势报告[2],2015年中国报告发生因滥用毒品导致暴力攻击、自杀自残、毒驾肇事等极端案件事件336起,查获涉案吸毒人员349名;破获吸毒人员引发的刑事案件17.4万起,占刑事案件总数的14%,其中,抢劫、抢夺、盗窃等侵财性案件7.2万起,涉毒犯罪案件7.4万起,杀人、绑架、强奸等严重暴力案件716起;依法注销14.6万名吸毒驾驶人驾驶证,拒绝申领驾驶证1.1万人。

作为一类强大的精神活性物质,由于医生处方不当或个人反复使用,毒品会导致依赖综合征和其他精神障碍,如中毒、戒断综合征、精神病性症状(如幻觉、妄想和病理性观念)、情感障碍及残留性或迟发性精神障碍,即毒品所致精神障碍。近年来,毒品(特别是一些新型毒品如甲基苯丙胺等)所致的精神障碍者涉案率有不断增加的趋势;在法医精神病鉴定实践中,不时出现吸毒者造成重大危害行为的案件,引发社会重大关注。毒品与犯罪行为,尤其是毒品所致精神障碍者刑事责任能力的相关研究成为法医精神病鉴定和科学研究中的重大、疑难问题。当前,毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定存在的法律、法规缺陷及其引发的评定混乱引发法医精神病学界的重大关注;但是,这个热点问题中隐藏了另一个非常值得关注却又易被忽视的问题,即毒品所致精神障碍准确诊断的问题[3]。

在对文献进行回顾的基础上,结合鉴定实践,本文从毒品所致精神障碍的诊断、刑事责任能力评定两个方面综述当前法医精神病学中毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定中存在的问题,并提出相应对策,以期对法医精神病鉴定实践起到指引作用。

1 毒品所致精神障碍的诊断

1.1 毒品和精神活性物质

毒品是一个法律上的概念,同时也是一个社会学概念,根据《中华人民共和国刑法》第357条、《中华人民共和国禁毒法》第2条,毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯丙胺(冰毒)、吗啡、大麻、可卡因,以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。吸毒,指非医疗目的使用上述非法成瘾药物的行为。

精神活性物质,又称成瘾物质、药物,指来自体外,能够影响人类心境、情绪、行为,改变意识状态,并可以导致依赖的化学物质。常见的精神活性物质有酒类、阿片类、大麻、催眠药、抗焦虑药、麻醉药、兴奋剂、致幻剂和烟草等。精神活性物质的范围大于毒品。

1.2 诊断名称、重点临床类型和诊断要点

精神活性物质可由医生处方不当或个人擅自反复使用到时依赖综合征和其他精神障碍。根据《中华人民共和国精神卫生法》、《精神病人刑事责任能力评定指南》、《精神疾病司法鉴定精神检查规范》等相关规定,当前法医精神病鉴定中应当根据《ICD-10精神与行为障碍分类》[4]进行诊断。在《ICD-10精神与行为障碍分类》中,该类障碍编码为F10-F19,包括急性中毒、有害性使用、依赖综合征、戒断状态、伴有谵妄的戒断状态、精神病性障碍、遗忘综合征、残留性或迟发性精神病性障碍等多种临床状态和类型。纵览整个诊断体系,并无毒品所致精神障碍这一诊断名称;在鉴定实践中采用的诊断名称是使用精神活性物质所致的精神和行为障碍,而非毒品所致精神障碍。需要特别指明的是,精神活性物质包含但不限于毒品,其范围要大于毒品范畴,所以毒品所致精神障碍者刑事责任能力的评定原则不适用于酒精等其他非毒品的精神活性物质所致的精神障碍。同时,作为急性中毒的一个亚型,病理性中毒仅适用于酒精,而不适用于包含毒品在内的其他精神活性物质,这在毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定中具有非常重要的意义。

在刑事责任能力评定的法医精神病鉴定实践中,更易引发关注的是精神病性障碍(F1x.05),以及残留性或迟发性精神病性障碍(F1x.05)两种临床状态。

(1)精神病性障碍。是在使用精神活性物质期间或之后立即出现的一类精神现象。其特点为生动的幻觉(典型者为听幻觉,但常涉及一种以上的感官)、人物定向障碍、妄想和/或援引观念(常具有偏执或被害色彩)、精神运动性障碍(兴奋或木僵)以及异常情感表现,后者可从极度恐惧到销魂状态。感觉往往清晰,有某种程度的意识混浊,但不存在严重的意识障碍。典型的病例在1个月内至少部分缓解,而在6个月内痊愈。用药期间或用药后立即(通常在48小时内)出现。只要不再使用更多的药物,精神活性物质所致的精神病性状态多数持续时间较短。

(2)残留性或迟发性精神病性障碍。残留性精神病性障碍是指精神活性物质所致的认知、情感、人格或行为改变,其持续时间超过了与精神活性物质有关的直接效应所能达到的合理期限。

迟发性精神病性障碍,迟发起病的精神病性障碍在用药两周以后起病,要求起病与精神活性物质有直接的联系,如初期起病晚于精神活性物质使用的发作,则需有清楚和有力的依据证明本状态为药物的残留影响所致,应表现出原有正常机能的改变或对其特点的显著夸张。

该类疾病的诊断均应考虑精神活性物质加重或诱发另一种精神障碍的可能性。在残留性或迟发型精神病性障碍的诊断中,除了相对简单的器质性损伤或精神发育迟滞的共病认定外,还应考虑被药物使用所遮盖,药物作用消退后又重新显露的原本就存在的精神障碍,如精神分裂症。

1.3 当前诊断中存在的问题

1.3.1 毒品进入体内的认定

该类精神障碍的诊断首要条件是毒品进入体内的认定,诊断标准指明“可在自我报告、尿样、血样的客观分析或其他依据(病人的物品中混有药物样品、临床体征和症状以及知情第三者的报告)的基础上辨明所使用的精神活性物质”。而实践中,情况则要复杂得多。例如:如果毒品检测结果呈阳性,自然可以确定为有毒品进入体内的证据;但未进行毒品检测,或者尿样、血样、毛发等生物学检材结果不一致,或毒品检测结果呈现阴性或者可疑,出现上述情形如何认定?尤其是被鉴定人承认或者有旁证证明存在吸毒情形,但毒品检测结果呈阴性时,如何认定?实践中存在两个方面的问题:一是简单认定,只要有任何一方面的证据提示存在吸食毒品的情形,则无论存在相关证据是否有不一致的情形,均认定存在吸食毒品的情形;一个是简单否定,如果实验室检测为阴性,尤其是毛发等非常规检材的实验室检测为阴性,则否认存在吸食毒品的情形。

1.3.2 毒品与精神异常关系的认定

毒品进入体内并不必然导致精神障碍,一般认为毒品未达到产生精神症状或精神障碍所需要达到的剂量时不会产生精神障碍。同时,先有毒品进入体内,后出现精神障碍,也不表明两者之间必然存在因果关系。两者之间也有可能是共病关系,例如毒品所致精神障碍与精神分裂症的共病。在吸食毒品期间或吸食毒品后48小时内出现精神症状,并且该症状持续时间在短期内部分缓解或痊愈时,该类疾病的诊断相对简单。但在法医精神病鉴定实践中,更多的案例是毒品吸食与精神异常发生时间上连贯性的缺乏,以及精神异常持续时间超出所谓的合理期限。而诊断标准中在迟发性精神病性障碍仅规定在用药两周以后起病,但没有指明上限所在,同时要求证明“有清楚和有力的依据证明本状态为药物的残留影响所致”,但满足这简单清晰的要求实际上非常困难,有时甚至是不可能完成的任务;同样地,在残留性精神病性障碍中仅规定持续时间超过了合理期限,没有指明上限所在。

面对上述困难和问题,当前存在3种常见处置方法:(1)简单认定,即只要有证据证明被鉴定人有毒品摄入体内和存在精神异常,无论该证据的证明力如何,也不过多考虑毒品摄入与精神异常之间的因果关系,一律诊断为精神活性物质所致精神障碍;(2)简单否定,即严格遵照诊断标准,一旦毒品进入体内的证据存在瑕疵,诸如精神异常发生晚于毒品摄入的时间较长、在没有毒品继续摄入的情况下精神异常持续时间超出合理期限,则否认毒品导致精神障碍,而诊断为精神分裂症等其他所谓的内源性精神障碍。(3)中庸之道,指出当前证据存在的不足和面临的困难,列出各种可能性,以技术能力不足终止鉴定,或者诊断为未特定的精神病性障碍。上述3种做法,虽然都有一定的合理性,但法医精神病鉴定实践明显不同于精神病学临床实践,毒品所致精神障碍与精神分裂症等内源性精神疾病在刑事责任能力评定上的巨大差异,必然会导致不同诊断出现截然不同的法律效果。无论科学研究还是鉴定实践,都需要进一步阐明上述问题,提出更清晰、有效的应对策略。

1.4 解决问题的对策

1.4.1 吸食毒品的认定

首先,立足毒品检测,最大限度地固定毒品进入体内的客观证据。要与委托人,尤其是公安民警密切沟通,最大限度地保障毒品检测能顺利完成。生物检材的选择、采集直接影响着分析数据的准确性和结果判断的科学性;尿液和血液是体内毒品分析最为普遍采用的检材,在尿液和血液中可检测到高浓度的毒品原体及其代谢物。近年来,头发、唾液、汗液和胎粪等非常规检材受到高度关注,这些检材提供了毒品使用的独特的、附加的信息,还具有简化样品采集、采集时侵入性更小和存储稳定等优点。例如,头发的检测窗宽(月至年),可提供长程信息,反映用药频度和用药史。但是,毛发分析也存在一定局限性,由于精神活性物质及其代谢物一般需要7-10天的时间才能出现在头发中,故头发分析不能提供近期的吸毒信息[5]。

根据《吸毒检测程序规定》[6](2009年9月27日中华人民共和国公安部令第110号发布,根据2016年12月16日公安部令第141号《公安部关于修改〈吸毒检测程序规定〉的决定》修订)第三条、第六条规定,毒品检测样本为采集的被检测人员的尿液、血液、唾液或者毛发等生物样本;吸毒检测分为现场检测、实验室检测、实验室复检。在实践中,目前公安机关普遍进行尿液的现场检测,尚未收集毛发等检测窗口更宽的检测样本。而在法医精神病具体鉴定实践中,一旦尿液的现场检测阳性结果被推翻,或者虽然为阴性结果,但在后续讯问/询问中,被鉴定人或者知情人员反映被鉴定人存在吸食毒品情形时,该检测样本已经难以收集或超越检测窗口。法医精神病鉴定、科研人员应该建议办案的司法人员在首次毒品检测时审慎对待现场检测结果,及时启动实验室检测和复检,更为重要的是,要第一时间采集、保存好毛发等非常规检材以备复查。当然,也要认真分析检测结果;正确认识阳性与假阳性、检测阈值与阴性检测结果及其认定等的关系,客观、有效地评价实验室检测结果,避免误用或滥用该检测结果。

其次,与委托人充分沟通,用好相关公安网络系统,全面收集嫌疑人吸食毒品的书面证据,尤其是嫌疑人既往因吸食毒品被行政拘留、强制戒毒或社区戒毒的法律文书,强有力地证明存在吸食毒品的情形。

第三,及时固定被鉴定人关于吸食毒品的陈述。当发现或高度怀疑嫌疑人吸食毒品时,应根据刑事诉讼证据采集原则及时、全面地开展讯问工作,固定嫌疑人关于吸食毒品的供述,例如吸食毒品的种类、频率、方式、起始时间以及吸食环境、有无吸毒同伙等。

最后,通过对嫌疑人家属、吸毒同伙,以及其他知情人员的调查,明确嫌疑人是否存在吸食毒品及其他相关具体情形。

当上述三种不同来源的“证据”相互冲突时,尤其证人证言或本人陈述表明嫌疑人存在吸食毒品情形,但实验室毒品检测结果阴性时,鉴定人判断是否存在“精神活性物质进入体内的证据”显然存在困难。此时,不宜简单作出判断,可结合精神症状的特点进行更深层次的分析。

1.4.2 精神异常的评估及特征分析

吸毒可导致一系列精神症状或综合征,应进行全面系统的精神状态检查,了解患者意识、认知、情绪、行为异常症状,重点关注特定毒品所致的精神症状。虽然毒品所致精神障碍的临床表现非常丰富而复杂,几乎可“模拟”精神科临床大多数精神症状,不同精神活性物质可能导致不同的障碍。

阿片类物质所致精神障碍:特点为生动的幻觉、人物定向障碍、妄想、精神运动性障碍以及异常的情感表现,有某种程度的意识浑浊,但不存在严重的意识障碍。

苯丙胺类兴奋剂(amphetamine-type stimulants,ATS)所致精神障碍:一般急性或亚急性起病,少数为慢性起病,ATS滥用者中出现精神病性障碍概率高,精神病性症状丰富,常见幻觉、妄想、兴奋激越、冲动、烦躁不安等。ATS所致精神障碍的发生率相差很大,从26%~46%不等[7]。一项针对上海地区339例ATS滥用者调查显示[8],其中95.5%以甲基苯丙胺滥用为主,这些滥用者中63.7%出现过精神病性症状(如幻觉、妄想等),77.6%出现过兴奋激越。2012年一项在广州针对66例住院治疗ATS所致精神病性障碍患者调查显示[9],97%被调查者使用MA,被调查者出现多种精神病性症状,主要包括幻听84.8%、幻视24.2%、被害妄想92.4%、嫉妒妄想72.7%、关系妄想57.6%、兴奋易激惹93.9%、冲动80.3%等。这些被调查者经过3~257天治疗(中位数23天)奥氮平(5~20mg)治疗,出院时痊愈 59例(89.4%),进步 4 例(6.1% ),未愈 3 例(4.5%)。各症状消失时间:听幻觉2~48天(中位数5天),被害妄想3~67天,嫉妒妄想2~93天,易激惹2~17天。关于苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍的一篇综述指明了精神病性症状的发生率:偏执(25%~75%)、幻听(50%~80%)、关系妄想(15%~60%)、精神分裂症一级症状(50%以上)和阴性症状(5%~30%)[10]。

氯胺酮所致精神障碍:单次大剂量使用氯胺酮可具有类PCP和LSD(麦角酸酰二乙胺,一种迷幻药)一样的效用,轻者有做梦感和漂浮感,重者出现幻觉和谵妄或伴有异常行为。K粉有时会使滥用者出现危险的、不可理解的、事后非常后悔的行为。急性幻觉妄想、谵妄状态一般会在24小时内完全消失,少数滥用者的幻觉妄想会持续1~2周,伴随失眠、噩梦等症状。这种状态的病人一般会出现不协调性的精神运动性兴奋。长期滥用或突然增大剂量使用氯胺酮很容易导致精神障碍,与其他精神活性物质所致精神障碍的表现类似,主要表现为:意识清晰状态下出现幻觉、妄想等感知、思维障碍,对症状缺乏自知力,在精神症状的影响下可出现明显的自伤、攻击等紊乱行为。于海梅等[11]研究发现,K粉更易导致幻觉行为,这可能因为K粉主要作用于边缘系统有关,可强化快感,表现出狂喜或偏执,同时还可致意识与感觉分离,进而形成幻觉行为,同时,K粉所致社交退缩更为明显。高淑贞等[12]研究发现单独使用K粉组的患者出现幻觉的比例明显高于单独使用冰毒或两者混合使用患者,而出现妄想的比例则低于单独使用冰毒或两者混合使用组患者。

大麻所致精神障碍:虽然较少见,但是生理学及流行病学证据表明使用大麻可导致精神病性障碍[13];随着使用大麻时间的延长和剂量增加,部分患者也会出现幻觉、妄想等精神病性症状。严重者在精神症状影响下可能出现一些自伤或伤人行为。通常在停止使用大麻后,精神症状能在较短时间缓解。个别患者由于开始使用大麻年龄较早(例如青少年期)、使用时间较长、用量较大等因素导致精神症状持续较久。

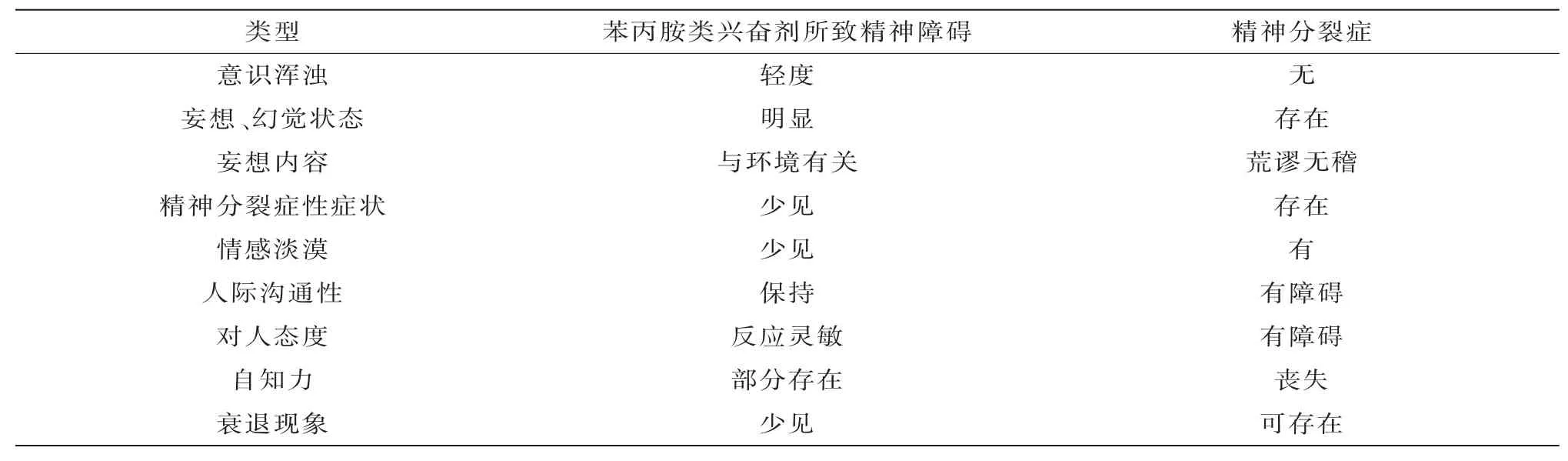

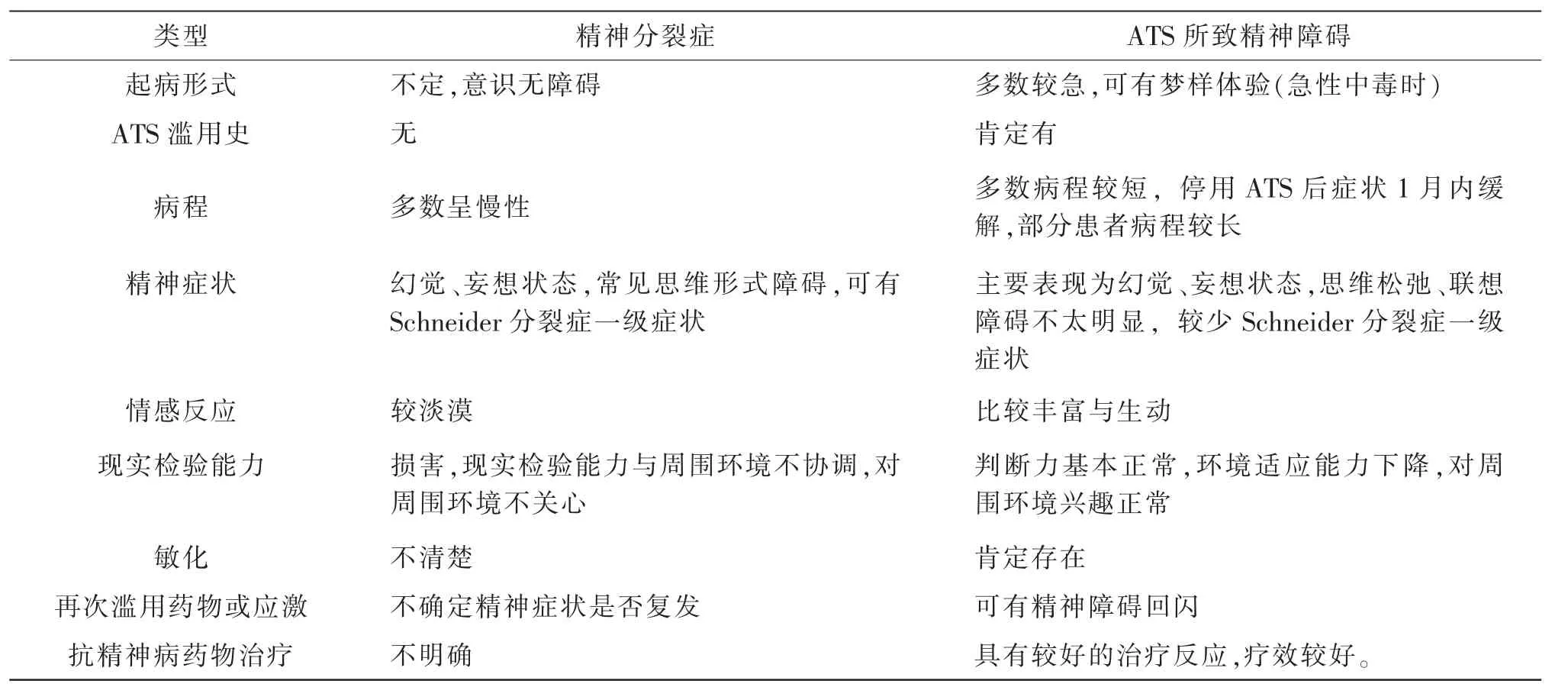

在法医精神病鉴定实践中,我们发现,相对于与之类似的内源性精神障碍患者,诸如精神分裂症等,毒品所致精神障碍患者可表现出一定的独特性,如幻觉鲜明生动、情感不协调极少、对精神病性症状具有较高的自知力、症状具有高度的复写性等,有专家根据临床观察和司法鉴定实践,列出了苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍和精神分裂症的鉴别(表1~2)。鉴定实践中值得重点关注。但目前尚无大数据研究进行精细分析和总结,这些症状表现上的独特性值得进一步总结和提炼,以利于更准确诊断和评估。

表1 苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍和精神分裂症鉴别表[14]

表2 精神分裂症与ATS所致精神障碍比较[15]

1.4.3吸食毒品与精神异常关系的判定

在分析两者相互关系时,可以重点从以下几个方面进行分析。

1.4.3.1吸毒与精神障碍发生时间关系

如果精神障碍是吸食毒品直接所致,毒品可解释相关精神症状,从时间顺序上来看,精神症状于吸食毒品后发生,可发生于中毒、戒断等过程中;有些毒品可导致持续性精神障碍,可导致精神病性障碍、双相障碍、抑郁、焦虑障碍、睡眠障碍等。只要不再继续使用更多的药物,毒品所致的精神病性状态多数持续时间较短,大多数典型病例在1月内部分缓解,6月内痊愈。再次使用成瘾物质或在应激等心理社会因素影响下可导致精神症状复发。值得注意的是,Ujike等[16]研究发现自首次使用ATS到出现精神病症状的平均潜伏期为5.2年。

1.4.3.2毒品所致精神障碍与精神疾病共病

共病,是指毒品所致精神障碍与其他精神障碍共同存在,即个体至少患有一种毒品所致精神障碍和一种其他精神障碍;共病不是特指某些疾病诊断的组合,可以同时含有两种或两种以上的毒品所致精神障碍的诊断和两种或两种以上的其他精神障碍诊断,一种毒品所致精神障碍的诊断可以与任何一种或几种其他精神障碍共病,例如甲基苯丙胺所致精神障碍与精神分裂症等。当吸食毒品者存在精神症状时,必须鉴别是毒品所致相关精神障碍还是吸毒所致精神障碍与精神障碍共病。鉴别是否共病的关键是分析精神疾病是否独立于物质使用障碍,可以从以下几个方面进行分析:

(1)精神障碍与吸食毒品发生的时间顺序:毒品所致精神障碍是吸食毒品所致,因此,如果在吸食毒品之前就已经存在精神障碍,说明精神障碍与吸食毒品可能无关,共病可能性更大。

(2)精神症状的持续时间:毒品的精神障碍多数持续时间较短,不超过毒品作用的最长时限,ICD-10描述大多数典型病例在1月内部分缓解,6月内痊愈。DSM-5中物质所致精神病性障碍一般发生在物质中毒或戒断过程中,症状持续的时间一般不超过物质所能作用的时间,如果精神症状在急性戒断或中毒结束后症状仍持续较长的时间(如1个月以上),则需要考虑其他独立的精神障碍诊断。但有些成瘾物质可导致持续性精神病状态,如致幻剂可导致持续性精神病状态,酒精、吸入剂、镇静催眠抗焦虑类药物可导致持久性认知障碍。另外需要注意的是ICD-10中精神活性物质所致残留性或迟发性精神障碍持续时间也较长,是由精神活性物质导致的认知、情感、认知或行为改变,持续时间超过了精神活性物质有关的直接效应所能达到的合理期限。陈亦生[17]研究发现,10%的新型毒品所致精神障碍者精神行为症状持续1年以上。

ATS滥用所致精神障碍病程一般较短暂,大多数患者经过治疗10天内症状会逐渐消失,持续时间不超过1个月。但也有部分患者精神症状持续时间较长[18],有研究显示约1/3的患者精神症状持续时间超过1个月,约28%的患者精神症状持续时间超过3个月,5%~10%的患者很难完全康复[19]。

(3)精神症状与吸食毒品的关系:对患有毒品所致精神障碍者来说,毒品中毒和戒断可能直接导致类似心境障碍、焦虑障碍、或精神病性障碍等的症状群。这些症状群在症状学标准、病程标准和严重程度可到达相应的精神障碍诊断,如兴奋剂中毒引起的精神病样症状群,由于这些症状群是毒品中毒或戒断的直接生理效应,因此不能作为共病诊断。如果能够确定患者的精神症状不是成瘾物质的直接导致,这些精神症状才能被认为是“独立的”精神障碍,即使这些精神症状的发生、发展过程可能受到成瘾物质的影响。

2016年4月15 日,中国医师协会精神科医师分会(CPA)成瘾医学专业委员会、法律与伦理工作专业委员会在福建厦门市组织有关专家对合成毒品所致精神障碍的法律相关问题展开讨论,形成的专家共识意见(以下称专家共识)认为合成毒品所致精神障碍本身临床特征十分复杂,既有中毒、戒断等问题,也有导致其他精神障碍的问题,还存在与其他功能性精神障碍的共病现象。指出,涉及法律相关问题需要司法鉴定时,应当审慎调查和全面分析;合成毒品所致精神障碍与“共病”的精神障碍之间没有明显的临床界限,停止使用毒品后精神症状持续的时间是区别合成毒品所致精神障碍与“共病”的重要指标之一。如果有证据证明,停止使用合成毒品3个月后仍然存在类似的精神症状,可以考虑共病。但这一共识在实践存在较大的争议,难以得到有效遵循。

1.4.4 诊断标准的遵循与突破

当前,中国法医精神病鉴定中一般采用ICD诊断系统,必须关注该诊断标准相关新进展[20],必要时亦可采用CCMD诊断系统,一般不采用DSM诊断系统。但专家共识意见则建议采用DSM-5分类系统作为合成类毒品所致精神障碍鉴定的分类和诊断依据,这一共识在相关规定之前失去了指导意义。

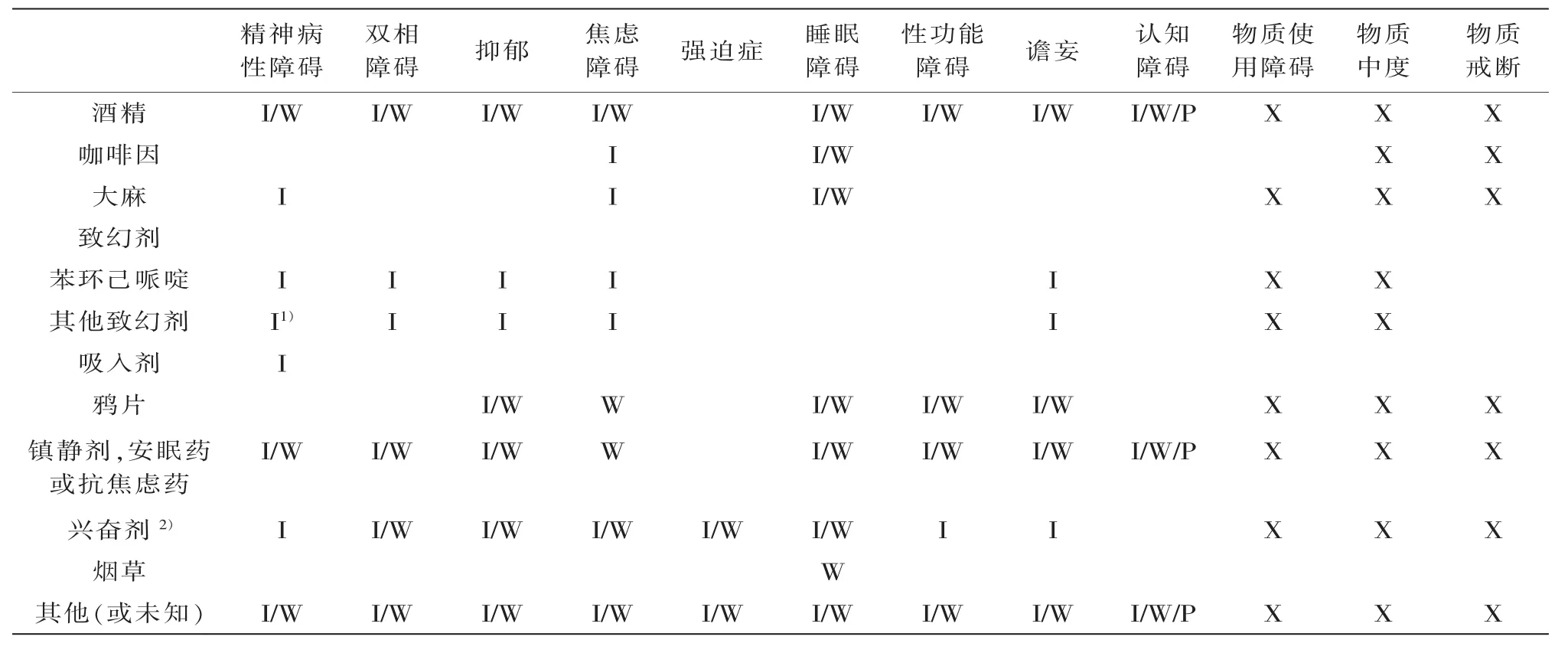

诊断系统的选择是一个重要问题,鉴定实践中,诊断标准的遵循同样是一个重要问题。纳入诊断体系的内容都是能达到最大专家共识的部分,现实中必然会存在一些特殊之处,此时,鉴定实践中可否突破诊断标准的约束已然成为另外一个重要问题。格局现有的诊断标准,30%~40%的甲基苯丙胺所致精神病性障碍最终被诊断为精神分裂症等原发性精神病性障碍[21-22]。又如,表3列出了常见精神活性物质相关障碍的症状类型,而现实中必然会有突破的个例。如表3所示,咖啡因不会出现精神病性障碍,但亦有作者[23-24]指出有咖啡因使用者出现精神病性症状。此时如何选择?是严格遵循诊断标准予以排除,还是进行个案突破诊断毒品所致精神障碍?法医精神病鉴定实践中遇到的独特性问题需要引起成瘾医学界的关注,合力开展研究,进一步完善诊断系统。

表3 DSM-5常见精神活性物质相关障碍的诊断

2 刑事责任能力评定

如前所述,吸食毒品与精神障碍之间的关系可能存在多种情况,不同的诊断情况可能对应于不同的刑事责任能力状况。本部分重点讨论明确精神障碍系吸食毒品所致,即确诊为精神活性物质所致障碍者的刑事责任能力评定情况。

2.1 非自愿吸食毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定

通常认为精神错乱是一种行为人不愿发生的非自愿性状态,基于这一原理,一般认为违背自己意愿吸食毒品的行为人缺乏刑罚可责性;在此种情况下,刑事责任能力的评定适用法医精神病鉴定中一般精神障碍的评定原则。需要强调的是,非自愿吸食毒品的认定应当有司法机关进行认定,而鉴定人的任务则是明确精神障碍的诊断,分析精神症状对行为人辨认和控制能力的影响,进而给出刑事责任能力评定意见。

在美国,在下列情况下,法庭通常会认定吸毒行为系非自愿性[25]:(1)中毒状态是由于不知毒品的特性而无心摄入;(2)因为强迫或强制而摄入;(3)根据医疗建议而摄入;(4)虽能意识到摄入的物质,但反应明显超出限度,并且摄入者没有意识到对自身对摄入物质存在特殊反应,特指病理性中毒,如前所述,该类情形仅适用于酒精,即病理性醉酒。

2.2 自愿吸食毒品导致精神障碍者刑事责任能力评定

关于自愿吸食毒品导致精神障碍者刑事责任能力的评定,意见莫衷一是,同一案件可能因鉴定人不同而出现不同鉴定意见。争论的焦点主要集中在吸毒者陷于辨认或控制能力丧失状态下实施危害行为时该如何评定其刑事责任能力[26,27]。本部分先介绍英美法系和大陆法系国家的相关规定,然后阐明当前中国的现状。

2.2.1 英美国家评定情况

尽管使用麦克劳顿规则存在非常严格的标准和争议,也有人认为规则中的心理疾病(disease of themind)的法律概念假定缺陷是由内源性精神病理学疾病产生,不是来自诸如自愿喝酒或吸毒等外部因素;但由于吸毒而引起的精神障碍“共病”也较常见,在评定毒品所致精神障碍者责任能力时一般也会把此类人群当作“精神病人”来看待[28]。

自愿引起醉态可导致暂时性精神疾病(如短期使用精神活性物质,精神症状持续时间短)和顽固性精神病(如长期习惯性使用精神活性物质,精神症状长期存在)。行为人因自愿摄入毒品,使其遭受了暂时性精神障碍,以致其严重脱离现实,不能预测自身行为的违法性,或者不能使得自身行为符合法律规定,普通法规则中不允许他选择精神错乱作为抗辩事由,因此其无法获得法律上的赦免。面对慢性毒品所致精神障碍时,如下问题需要思考[25]:当行为人长期吸毒时,精神障碍是否能独立毒品而存在,从而使得吸毒者具备成为无刑事责任能力资格的可能?因自愿吸毒所致的慢性中毒性精神错乱(settled insanity)是否可作为精神错乱的辩护,它与一般的精神错乱辩护有什么区别?

慢性中毒性精神错乱用于描述单纯吸食毒品前、后存在的精神障碍,主要涉及自愿吸食毒品和精神错乱两个概念,其成立需满足4个条件:(1)症状持续、稳定;(2)持续合理的时间;(3)并非单纯依赖于毒品的摄入及其周期;(4)符合精神错乱的条件[29]。

美国多数司法管辖区认可长期、自愿吸毒导致的慢性中毒性精神错乱区别且独立于中毒阶段表现。29个州和哥伦比亚特区认可慢性中毒性精神错乱法条,但是其中1个州已经废止了精神错乱辩护,所以也同样限制了慢性中毒性精神错乱的运用,科罗拉多、康涅狄格、特拉华等三个州明确拒绝这种辩护,另外18个州不考虑这种条款。利福尼亚州上诉法庭认为只要被告的精神状态是稳固不变的,持续了合理的时间,症状独立与毒品摄入和持续时间,那么精神错乱辩护是可以被提起的。另一方面,部分美国区域出于公共政策的考虑不同意这样方式,比如科罗拉多州最高法院表示:他们拒绝那些危害他人或社区安全的被告人(因为其自身主动并自愿染上的精神疾病)免除罪责[30]。

2.2.2 大陆法系国家评定情况[31]

大陆法系国家采用成文法典,对毒品所致精神障碍的责任能力评定大多是建立在 “原因自由行为”理论基础之上的,认为行为人因饮酒或服用药物而使自己陷入无责任能力或限定责任能力的状态下,根据原因自由行为理论,即使在实施犯罪行为时责任能力已经低下,只要在实施饮酒或服用药物行为时具有完全责任能力,应追究其刑事责任。但是,各个国家对毒品所致精神障碍的责任能力评定也有不同的做法。

《意大利刑法典》对毒品所致精神障碍者处罚的规定是大陆法系国家中规定的较为完善的,明确规定毒品所致精神障碍者的责任能力参照醉酒者。《意大利刑法典》第91条(产生于偶然事件或不可抗力的醉酒状况)规定:因意外事件或者不可抗力而处于完全的醉酒状态,从而在实施行为时不具有理解或意思能力的,不是可归罪的。如果醉酒状态是不完全的,但仍能大大降低理解或意思能力,却不能排除该能力,刑罚予以减轻。第 92条(自愿的、过失的或者预先安排的醉酒状态)规定,如果醉酒状态不是产生于意外事件或者不可抗力,既不排除,也不降低可归罪性。如果醉酒状态是为了实施犯罪或者准备借口的目的而预先安排的,刑罚予以增加。第93条(在麻醉品作用下实施行为)规定,当行为是在麻醉品作用下实施时,也适用前两条的规定。第94条(惯常性醉酒)规定:如果犯罪是醉酒状态下实施的,并且该状况属于惯常性醉酒,刑罚予以增加。在刑事法律意义上,那些沉溺于饮用酒精饮料并且经常处于醉酒状态的人,被视为惯常性醉酒者。当沉溺于使用麻醉品的人在麻醉品作用下实施犯罪时,也适用本条第一部分规定的加重处罚。第95条(慢性酒精或麻醉品中毒)规定:在因酒精和麻醉品造成的慢性中毒状态下实施行为的,适用第88条(因精神缺陷而在行为时完全没有认识与决定能力的人,不受刑罚处罚)和89条(行为人的认识与决定能力因精神缺陷而严重降低,但并未完全排除的,应减轻处罚)中的规定。

有的国家如土耳其,将自愿与非自愿吸毒加以区分,非自愿地使用酒精或者毒品而缺乏理解犯罪的法律意义和后果的能力,或者严重地失去了控制行为能力的人不承担刑事责任;二自愿使用的酒精或毒品的作用下实施犯罪的人,则不适应上述规定。

有的国家明确规定吸毒者应当承担刑事责任,如《俄罗斯刑法典》第23条规定:“在使用酒精饮料、麻醉品或其他迷幻药物而导致的不清醒状态中实施犯罪的人,应当承担刑事责任。”

2.2.3 中国评定现状

当前中国法律、法规对于吸毒者刑事责任能力评定尚无法律条文予以规定,这一问题更多地体现在法医精神病鉴定实践中;对这一问题,目前国内法医精神病学界主要有无、限定和完全刑事责任能力三种观点[26,32]。

2.2.3.1 无刑事责任能力

持此类观点的法医精神病鉴定人较少,认为被鉴定人所患之精神活性物质所致精神障碍属于刑法上的精神病,聚焦于其造成危害后果当时的精神状态,受幻觉、妄想等精神病性症状的影响实施作案行为,作案时丧失辨认能力和控制能力;认定其责任能力只需考察行为当时在精神障碍影响下的辨认与控制能力受损程度即可,而不应该去追溯其到底是何种原因所导致的精神障碍,至于其到底是不是负刑事责任或如何处置应由法官去裁定。

在评定此类被鉴定人刑事责任能力时更突显出法医精神病鉴定中的一个焦点问题,即精神障碍者的刑事责任能力应该存在于行为的哪个阶段?对此问题,刑法学界存在实行行为时说和原因行为时说的争议。实行行为时说认为,根据责任能力与行为时同时存在的责任原则的要求,责任能力必须存在于实施实行行为时。原因行为时认为,“即使在实行行为时不存在责任能力的场合,基于和该事实行为具有一定行为关系的先行行为即原因行为时的意思决定而实施实行行为的时候,由于该实行行为时基于自由的意思决定而实施的,也值得进行谴责。因此,责任能力并不一定要在实行行为时存在,在和实行行为具有一定关系的原因阶段存在就行了。”精神障碍者的刑事责任能力,可以存在于实行行为时,也可以存在于与实行行为有密切联系的原因行为之时[33]。无刑事责任能力的评定符合实行行为时学说,当结合原因行为时则出现了另外两种鉴定意见。

2.2.3.2 限定(限制)刑事责任能力;

持此种观点者认为考虑到司法鉴定的目的是服务司法,在目前现实与法律条文部分脱节的情况下,权宜之计是参照过去法医精神病学界对醉酒者责任能力评定的做法,在评定时结合行为人对毒品的心理态度与辨认和控制能力受损程度两者来考虑,可评为限定责任能力。曾经,在上海市法医学会曾对此问题进行的专门讨论中意见成为共识[34],且该意见一度成为全国司法精神鉴定界的主流认识。

2.2.3.3 完全刑事责任能力;

持此种观点者认为,吸毒这一法律严禁行为所致的危害行为当然应该严惩,且吸食毒品成瘾本身即是自陷性行为,明知在吸食毒品后会导致精神异常,不吸取教训,继续主动吸食毒品,虽然作案时丧失辨认能力和控制能力,但该状态系其主动吸食毒品所致,在选择吸食毒品时具有完整的辨认能力和控制能力,应当能预见其行为后果,因此主张评定为完全责任能力[35]。应参照刑法对醉酒者的规定来评定,即负完全刑事责任,且评定为无责任能力时,随着犯罪主体的消失,就不可能追究其刑事责任,对这种行为的放纵将不利于保护社会。

2.2.3.4 司法鉴定技术规范

虽然法医精神病鉴定学界存在主流认识,但关于吸食毒品及其所致精神障碍的社会环境发生较大变化。一方面,随着吸毒人员的增加和吸毒后严重暴力危险行为的高频发生,社会容忍度愈发低下;另一方面,有研究者指出以吸毒的心理态度作为评定刑事责任能力的主要参考指标明显缺乏法律依据[36]。同时,自愿吸食毒品导致精神障碍者在辨认能力和控制能力丧失状态下实施危害行为时刑事责任能力的评定不仅在法医精神病学界存在分歧,在司法中实践中采信何种意见控、辩双方可能分歧巨大,一审、二审乃至死刑复核都可能采信不同的鉴定意见[37]。在此种情形下,在编制《精神障碍者刑事责任能力评定指南》时,我们提出搁置该争议,在4.2.5条款规定:“对毒品所致精神障碍者,如为非自愿摄入者按4.1条款评定其刑事责任能力;对自愿摄入者,暂不宜评定其刑事责任能力,可进行医学诊断并说明其案发时精神状态。”在2011年3月17日,该技术规范由司法部颁布施行后,对统一认识,减少分歧起到了重要作用。

张盛宇等[38]研究发现,大部分鉴定人知晓《指南》对毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定的特别规定,但在实际鉴定工作中,对作案由吸毒所致的精神症状相关的鉴定案件中,仅有22.0%(9/41)的鉴定人严格按照《指南》规定执行,大部分鉴定人仍评定完全或限定刑事责任能力。张盛宇等[39]进一步的研究发现,法官对毒品所致精神障碍者案件的责任能力认定意见中完全、限定和无责任能力的比例为31∶11∶1,对现行情况最可行的解决对策由司法鉴定行业制定相关标准、由立法层面制定相关法律条款和根据案件情况自由裁定的比例为15∶22∶6,法官对自愿吸毒所致精神障碍者应当负刑事责任能力的观点较为一致,多数倾向于完全责任能力,但仍存在一定分歧,法官对非自愿吸毒所致精神障碍者的责任能力认定更为严厉。绝大部分法官认为在现行情况下应由司法鉴定行业制定标准或立法层面制定法律来解决评定争议。

2016年《指南》进行了修订,5.2.5条款做了进一步说明:“对毒品所致精神障碍者,如为非自愿摄入者按5.1条款评定其刑事责任能力;对自愿摄入者,如果精神症状影响其辨认或控制能力时,不宜评定其刑事责任能力,可进行医学诊断并说明其作案时精神状态。”相较于原版本,修订版表明适当的情形下可以评定毒品所致精神障碍患者的责任能力,如毒品所致精神障碍患者因涉嫌贩卖毒品、非法持有毒品、非法容留他人吸毒等情形时,如精神症状不影响其辨认或控制能力时,可以评定其责任能力。但当精神症状影响其辨认控制能力时,仍不宜评定责任能力。张盛宇等[38]以上海市法医精神病鉴定机构的鉴定人为研究对象进行横断面横断面调查,结果显示毒品所致精神障碍者作案时辨控能力明显受损甚至丧失的案件中刑事责任能力如何评定是争议的焦点,鉴定人之间所持观点存在一定分歧。

2.3 对策

搁置毕竟是权宜之计,也是无奈之举。司法界也应当顺应时代要求,对该类问题作出更清晰的规定;法医精神病学界仍需深入研究,提出更准确的评定方法。

2.3.1 顶层设计

建议在《刑法》中增加有关吸毒者犯罪情况的有关条款,以统一认识,严格掌握。笔者同意吴真[36]对《刑法》第十八条第四款进行的修改建议意见,将原本的“醉酒的人犯罪,应当负刑事责任”改为“因故意或过失行为自行招致辨认和控制能力减弱或丧失的,不适用第一款和第三款之规定”,不再运用列举法,将醉酒或使用毒品、麻醉品等行为进行一一列举,而用归纳法,将原因自由行为理论的精神在条文中体现出来,使得原因自由行为理论在我国的刑事法律体系中真正的占有一席之地。同时,归纳法也保证该条款的生命力,不再会因出现新兴事物而出现列举不周的情况。

当前刑法相关条款尚未修订,在现阶段应由权威部门组织各方面专家制定统一的、操作性强的相关条例,在全国范围内实践;在实践过程中不断积累经验、不断完善,最终将其纳入法律条文,由法律来做作出最权威的解释和裁定。

2.3.2 完善技术规范

在相关法律法规尚未明确规定前,根据鉴定实践,一方面严格遵循《指南》进行评定,另一方面进一步完善《指南》相关条目,必要时依托最新研究成果,针对不同情形分别说明吸毒者刑事责任能力评定情况,如不能明确诊断,以及在明确诊断的情形下区分急性中毒性精神病性障碍、迟发性或残留性精神病性障碍等。

[1]中国国家禁毒委员会办公室.中国禁毒报告2017[EB/OL].(2017-03-30)[2018-01-20].http://www.nncc626.com/2017-03/30/c_129521742.htm.

[2]中国国家禁毒委员会办公室.2016年中国毒品形势报告[EB/OL](2017-03-27)[2018-01-20].http://www.nncc626.com/2017-03/27/c_129519255.htm

[3]管唯,张钦廷,汤涛,等.司法精神鉴定中毒品所致精神障碍的诊断[J].中国司法鉴定,2012(6):24-27.

[4]世界卫生组织,ICD-10精神与行为障碍分类[M].北京:人民卫生出版社:1993:59-69.

[5]沈敏,滥用物质分析与运用[M].北京:科学出版社,2016.

[6]吸毒检测程序规定[EB/OL].(2014-05-14)[2018-01-20].http://www.nncc626.com82014-05/14/c_126500776.com.

[7]LEAMONM H,FLOWERlr K,SAOLR E,etal.Methamphetamine and Paranoia:the Methamphetamine Experience Questionnaire[J].Am JAddict, 2010, 19(2):155-168.

[8]陈红,江海峰,杜江,等.上海地区苯丙胺类兴奋剂流行特征的调查[J].中国药物依赖性杂志,2013,22(5):394-396.

[9]徐健雄,段炼,王达平,等.甲基苯丙胺所致精神病性障碍的临床特点分析[J].中国药物依赖性杂志,2012,21(5):349-351.

[10]SCHUCKITM A.Comorbidity Between Substance use Disorders and Psychiatric Conditions[J].Addiction,2006,101(11):76-88.

[11]于海梅.三种新型毒品所致精神障碍的特征对比研究[J].上海预防医学, 2015,27(2):89-91.

[12]高淑贞,欧阳筠淋,柯东龙.新型毒品所致精神障碍临床特征的比较[J].中国药物滥用防治杂志,2013,19(6):319-321.

[13]VOLKOW.N.D SJM,EVINSA.E,etal.Effects of Cannabis Use on Human Behavior, Including Cognition,Motivation,and Psychosis:AReview[J].JAMA Psychiatry, 2016, 73(3):292-297.

[14]郑瞻培.司法精神病学鉴定实践[M].北京:知识产权出版社,2017.

[15]赵敏,郝伟.苯丙胺类兴奋剂所致精神障碍的临床诊治问题[J].上海精神医学, 2011, 23(6):324-328.

[16]UJIKE H,SATO M.Clinical Features of Sensitization to Methamphetamine Observed in Patients with Methamphetamine Dependenceand Psychosis[J].Ann NYAcad Sci,2004(1025):279-287.

[17]陈亦生.70例吸食新型毒品所致精神和行为障碍临床分析[J].中国药物滥用防治杂志, 2011,17(4):205-207.

[18]CHEN C K,LIN S K,SHAM P C,et al.Pre-morbid Characteristics and Co-morbidity of Methamphetamine Users with and WithoutPsychosis[J].PsycholMed, 2003,33(8):1407-1414.

[19]AKIYAMA K.Longitudinal Clinical Course Following Pharmacological Treatment of Methamphetamine Psychosis Which Persists after Long-term Abstinence[J].Ann N Y A-cad Sci, 2006(1074):125-134.

[20]杜江,钟娜,VLADIMIR,等.ICD-11精神与行为障碍(草案)关于物质使用障碍与成瘾行为障碍诊断标准的进展[J].中华精神科杂志, 2018, 51(2):90-92.

[21]KITTIRATTANAPAIBOONP,MAHATNIRUNKULS, BOONCHAROEN H,et al.Long-term Outcomes in Methamphetamine Psychosis Patients after First Hospitalisation[J].Drug Alcohol Rev, 2010, 29(4):456-461.

[22]NIEMI-PYNTTARI JA,SUND R,PUTKONEN H,et al.Substance-induced Psychoses Converting into Schizophrenia:A Register-based Study of 18,478 Finnish Inpatient cases[J].JClin Psychiatry, 2013, 74(1):e94-99.

[23]WANG H R,WOO Y S,BAHK W M.Caffeine-induced Psychiatric Manifestations:AReview[J].IntClin Psychopharmacol, 2015, 30(4):179-182.

[24]GOINEY C.C GDB,ALVAREZ VILLALBA C.A.Addressing Caffeine-induced-Psychosis:A Clinical Perspective[J].ADITIVE DISORDER&THEIR TREATMENT,2012, 11(3):146-149.

[25]CARTER-YAMAUCHIiCDRUGS.Alcoholand the Insanity Defense:The Debate Over“settled” Insanityi[R].Honolulu, HI:Legislative Reference Bureau, December,1998.

[26]亢明,齐咏华,冯稚强.毒品所致精神障碍的刑事责任能力[J].临床精神医学杂志,2009,19(6):424-425.

[27]YI LIU B H,YANWEI SHI,LI XUE,et al.Violent Offences of Methamphetamine Users and Dilemmas of Forensic Psychiatric Assessment[J].Forensic Sciences Research,2017,2(1):11-17.

[28]MITCHELL E W.Culpability for Inducing Mental States:The Insanity Defense of Dr.Jekyll[J].JAm Acad Psychiatry Law,2004,32(1):63-69.

[29]MELOY JR.Voluntary Intoxication and the Insanity Defense[J].Journal of Psychiatry&Law,1992,20(4):19.

[30]CARROLL A,MCSHERRY B,WOOD D,et al.Drug-associated Psychoses and Criminal Responsibility[J].Behav Sci Law,2008,26(5):633-653.

[31]张钦廷,陈琛,李豪喆.法医精神病学焦点问题研究进展[J].中国司法鉴定,2016(6):52-64.

[32]杨晓敏,马金芸,郑瞻培.精神活性物质所致精神障碍及刑事责任能力评定问题[J].上海精神医学,2007,19(6):375-377.

[33]黄丽勤,精神障碍者刑事责任能力研究[M].北京:中国人民公安大学出版社:2009:1-35.

[34]蔡伟雄.毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定问题探讨[J].中国司法鉴定,2006(5):44-45.

[35]林红.我所2011年—2015年毒品所致精神障碍刑事责任能力评定结果分析[J].基层医学论坛,2016,20(25):3607-3608.

[36]吴真.再议毒品所致精神障碍者的刑事责任能力评定[J].中国司法鉴定,2010(1):52-54.

[37]纪术茂,高北陵,张小宁,中国精神障碍者刑事责任能力评定案例集[M].北京:法律出版社:2011:213-218.

[38]张盛宇,赵海,蔡伟雄,等.毒品所致精神障碍者刑事责任能力评定现状调查[J].法医学杂志,2014,30(6):431-433.

[39]张盛宇,撒兰梅,许照高,等.毒品所致精神障碍者刑事责任能力审判认定调查研究[J].中国司法鉴定,2016(4):34-38.

——以广州市为例