WTO争端解决中司法经济原则适用问题研究

——兼论对中国参与WTO争端解决的启示

邵 丹

(南京大学 法学院,江苏 南京 210093)

一、问题的提出

中共十九大报告提出,要拓展对外贸易渠道,培育贸易新业态、新模式,推进贸易强国建设。在培育贸易新业态、新模式过程中,势必会产生新的贸易摩擦,以此需要诉诸WTO进行裁决。WTO又称“经济联合国”,成员方遍布世界。除了强化贸易规则以外,WTO具有完善的国际争端解决机制,并具备准司法性。WTO是由GATT发展演变而来,而在国际争端解决机制方面,从GATT到WTO实现了争端解决机制由“权力取向”到“规则取向”的转变,WTO制定了相对确定的规则和程序,并在实践中创造和发展了一整套解决贸易争端的原则与制度,其中就包括司法经济原则*中国国内对“Judicial economy”的翻译尚未统一,如朱榄叶、杨国华都译作“司法节制”,但笔者认为应翻译成“司法经济”,理由如下:一是易与 “司法克制”(Judicial restraint)等相关概念区分开来;二是可以更好地挖掘“司法经济”在程序上的效率价值,而不仅仅是实体上对于范围的限制。。适用司法经济原则主要是为了简化案件的审理程序,提高案件审理效率,确保案件的争端方遵守一个审查范围相对较窄的裁决结果(杨国华,2002;吕晓杰,2008)。司法经济原则的概念看似简单,但实践中WTO专家组时而适用时而不适用。而WTO上诉机构也如同WTO专家组一样,有时支持专家组适用司法经济原则,理由是:DSU第11条和GATT的惯例都不要求专家组对申诉方的所有法律问题进行审理,专家组仅需对有助于解决争端的必须要进行审理的诉讼请求做出裁判。例如,在“美国限制印度羊毛衫和上衣进口”案中便是如此。WTO上诉机构有时并不支持专家组适用司法经济原则,在“美国对原产于英国的部分热轧铅鉍钢产品征收反补贴税”案中,上诉机构认为是否适用、如何适用司法经济原则在专家组职权范围内,并不是专家组的义务。WTO上诉机构也有时认为专家组错误地适用了司法经济原则,例如,在“澳大利亚鲑鱼”案、“ 日本农产品”案、“ 加拿大期刊”案等案件中,上诉机构认为正是由于专家组适用司法经济原则导致案件关键问题没有得到解决。

司法经济原则的适用与否只是专家组或上诉机构的一种自由裁量权,具有不确定性。大多数的被诉方都会请求专家组适用司法经济原则进行裁决,但这些意见并不总被专家组所采纳。专家组或上诉机构为什么在某些情况下会适用司法经济原则,而在其他情况下却没有呢?这可能与争端解决的第三方向专家组提交混合性的意见有关。那么,司法经济原则的适用是否与第三方提交的意见密切相关呢?

二、司法经济原则与混合第三方意见

(一)司法经济原则理论渊源与内涵

随着经济社会的发展,案件数量越来越多,司法问题也越来越复杂。为了减少诉讼成本,节约司法资源,提高司法效率,司法机构在审理冗长复杂的案件中对某些不需要或无法裁定的事项不再进行裁决,逐渐形成了司法经济原则。司法经济原则最初源于国内的诉讼程序和法律制度,尤其在美国的民法、刑法、税法、知识产权法等领域适用非常普遍。例如,在美国“Shute诉嘉年华邮轮公司”案中*CARNIVAL CRUISE LINES, INC. v. SHUTE et vir(No.89-1647), SUPREME COURT OF THE UNITED STATES, 499 U.S. 585, January 15, 1991, Argued, April 17, 1991, Decided.,法院认为,既然法院所选择的条款已经能够解决该问题,那么就没有必要考虑申诉方提出的违宪观点。

作为一种理念,司法经济原则被从国内法移植到国际争端解决机制中,并得到不断发展和完善。早在GATT时期,专家组在实践中已开始采用司法经济原则,由于当时缺乏“反向协商一致”原则,为了顺利通过专家组的报告,使得争端双方达成和解,便运用司法经济原则缩小裁决范围,WTO上诉机构在“美国羊毛衫和上衣案”报告中*Appellate Body Report, United States—Measure Affecting Imports of Woven Wool Shirts and Blouses from India, WT/DS33/AB/R and Corr.1, DSR1997:pp:323.以脚注形式确认GATT1947专家组在一系列案件中适用的司法经济原则*包括“欧共体数量限制案”、“加拿大外资审查法案”、“美国进口糖案”、“美国制造条款案”、“日本—半导体贸易案”、“日本限制农产品进口案”、“欧共体进口部件规则案”、“加拿大酒精饮料分销案”、“美国拒绝适用最惠国待遇案”等。。WTO成立后,DSU为解决争端提供了程序上的法律依据。与GATT时期相比,WTO时期的司法经济原则在侧重点上发生了变化,但本质仍然是一样的,即最大限度地阻止司法能动主义的滥用,利用司法方式尊重当事方的主权,以提高审理效率,促进争端的有效解决(陈信星,2006)。“美国羊毛衫和上衣案”被认为是WTO争端解决机构运用司法经济原则解决争端的里程碑式案例,该案中专家组决定只解决那些有必要解决的诉求,并且获得了上诉机构的认可。此后,专家组在“巴西可可豆案”*Brazil-Measures Affecting Desiccated Coconut, WT/DS22/R.、“美国汽油案”*United States-Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, WT/DS2/9.等一系列案件中采用司法经济原则,适用司法经济原则逐渐成为DSB的惯常做法。

司法经济原则源自英文“principle of judicial economy”*如朱榄叶、杨国华、陈信星等译为“司法节制原则”,朱广东等译为“司法克制原则”,徐曾沧等译为“司法经济原则”。,根据《布莱克法律词典》界定,司法经济是指法庭和司法制度运作的效率,特别是通过对诉讼的有效管理,以减少重复劳动、避免司法时间和资源浪费(Garner,1999)。Davey(2004)认为, WTO 专家组和上诉机构为了使案件得到顺利解决,历来只审理成员一方的公开诉求,如果措施的某个方面已被证明违反WTO 的某一条款规定,专家组通常不会考虑该措施是否也违反了其他条款,这种司法惯例就是司法经济原则。赵维田认为,专家组的司法权要节约点用,即遇有存在多件事项案件时,只需解决其中一两件必须解决的事项即可,不需对原告提出的所有问题逐一做出答复(赵维田,2004)。朱榄叶认为,司法经济原则是指DSB专家组和上诉机构并不一定对申诉方提出的所有诉请一一进行分析并给出调查结论,而是只关注为解决纠纷所必须分析的问题(朱榄叶,2004)*但贺小勇认为,司法经济原则只适用于专家组,DSB专家小组并不一定对申诉方提出的所有诉请一一进行分析并给出裁决结论,而只是分析为解决争端所必须关注的问题。笔者赞同朱榄叶教授的定义,即尽管上诉机构很少直接适用司法经济原则,但上诉机构对专家组适用司法经济原则的认可或反对本身就带有司法经济的色彩,因而笔者赞同广义的司法经济原则。。朱广东认为,司法经济原则是指专家组只对那些必须予以裁决的事项做出裁决,而不必对争端当事方提出的所有“法律问题”进行审理(朱广东 等,2005)。此外,贺小勇教授还认为,司法经济原则只适用于专家组,不适用于上述机构,即 DSB 专家组并不一定对申诉方提出的所有诉请一一分析并给出裁决结论,而是只解决必须分析的问题(贺小勇,2006)。然而,实际上WTO判例法已经揭示了上诉机构在两个方面所起到的司法经济原则的作用,即程序性的和实质性的(Alvarezjiménez,2009)。

(二)第三方意见分类

WTO的争端解决过程是一个法律色彩很浓的诉讼程序,案件的参与者一般被称为申诉方(complainant)和被诉方(defendant),此外还允许存在一个特殊的参与者,即第三方(third party)。第三方是相对于争端当事方而言的,第三方必须是缔约方,否则不允许参加WTO的争端解决程序。第三方是对于案件具有实质利益关系而参加争端解决、依照规定享有诸如获得争端文件、提交陈述和发表意见等有限权利的、独立于争端方之外的案件参加方(纪文华 等,2005)。第三方制度不同于司法经济原则,司法经济原则是实践的产物和自由裁量权适用的结果,然而至今尚无直接的法律依据*尽管上诉机构认为DSU第3条“总则”和第11条“专家组的职责”是适用司法经济原则的法律依据,但这仅仅是上诉机构自身对此条文的解释而已,并没有明确的规定。既然司法经济原则被专家组所广泛认可,且具有不确定性,有必要下一轮改革中在DSU中加以规范。。而第三方制度在GATT时期就已经存在,并已载入《关于争端解决规则和程序的谅解》(简称DSU)之中,该文件规定的制度更加具体和明确,大部分案件都有第三方参加*根据笔者统计,截至2017年9月14日,DSB共计受理案件529件,其中有第三方参加的案件265件,占全部案件的50.1%,即一半以上的案件有第三方参加。在专家组或上诉机构作出报告的案件中90%以上有第三方参加。数据源自WTO官方网站:https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm。。第三方的权利随着实践的发展而不断加强,专家组和上诉机构甚至已经突破了DSU的规定,进而赋予了第三方更加广泛的权利*第三方权利的不断扩充可以从以往著名的三个香蕉案的对比中发现。在“欧盟香蕉案Ⅲ”中,专家组允许第三方参加第二次实质会议并做简短发言,这已经突破了DSU附录三工作程序第6条“在专家组第一次实质性会议期间专门安排的一场会议上陈述其意见”的规定。,因而第三方参与争端解决对专家组和上诉机构的影响自不待言。

第三方意见是指第三方为了影响裁决结果,维护自身利益,而在WTO争端解决程序中保留向专家组或上诉机构提交书面和口头陈述(submissions)的第三方权利。通过对第三方向专家组或上诉机构提交的口头意见或书面意见进行梳理发现:大多数的第三方支持申诉方,有一些第三方声援被诉方,还有一些第三方是从争端双方的立场来进行综合阐述,或者只是对WTO规则的合理解释做出评论。因此,可以将第三方提交的口头或书面意见进一步分为三类:支持申诉方的意见、支持被诉方的意见和混合性意见*称为“混合性第三方意见”可能并不确切,但笔者尚未想出更好的表达方式。“混合性第三方意见”在文中主要是指第三方提供的综合性意见,而不是纯粹支持某一方的意见,该意见大多数时候并非中立性的,通常是从构建制度的角度提供建言或对WTO法律合理的解释作出己方的评论。。其中,支持申诉方的意见和支持被诉方的意见都是仅支持某一争端方的意见,统称为单一性意见*为方便表达,笔者把支持申诉方的第三方意见和支持被诉方的第三方意见统称为单一性第三方意见,但单一性第三方意见有可能是支持申诉方的,也有可能是支持被诉方的,但不会同时支持或反对两方。。各种第三方意见都会对专家组审理案件产生一定的影响,但影响的范围和内容却各不相同。

三、第三方意见对适用司法经济原则作用的案例分析

(一)单一性第三方意见影响裁决结果,对适用司法经济原则没有影响

大多数第三方提交了支持申诉方的意见,还有一部分提交了支持被诉方的意见,这些单一性意见对申诉方或被诉方赢得有利的裁决结果效果明显。在“加拿大影响奶制品出口措施案”中*WT/DS103/113.,美国认为加拿大对乳制品进行出口补贴和干预牛奶的关税率配额影响了美国奶制品的销售,扭曲了奶制品市场价格,遂要求与加拿大进行磋商,随后新西兰也要求就此问题与加拿大进行磋商,美国、新西兰两国一致认为加拿大违反了GATT1994第二条,《农业协定》第3、4、8、9条,《补贴和反补贴措施协定》第3条和进口许可协定第1、2、3条。双方磋商未果后成立了专家组,阿根廷、澳大利亚、欧盟、日本、墨西哥保留第三方的权利参加了此案,所有第三方都提供了支持申诉方的陈述意见,对申诉方进行声援。是否诉诸司法经济原则问题主要是围绕《农业协定》第9.1条和10.1条展开的,因为这两条是针对不同的补贴要素的交叉补贴,它们之间的界限并不明确,专家组有可能以适用司法经济原则方式援引其中的一条而忽略另一条。实际上,虽然专家组多次提到适用司法经济原则的可能性,但最终援引了这两条完成调查,并没有适用司法经济原则,尽管申诉方和第三方都未曾要求专家组这样做,但专家组认为如果本案上诉,这样做会对上诉机构有所帮助。为了使己方的诉请得到全面的审查和支持,申诉方总是排斥司法经济原则的适用,支持申诉方的第三方与申诉方是利益共同体,因而支持申诉方的第三方不可能主动要求适用司法经济原则,更不会影响专家组适用司法经济原则。

同样,在“多米尼加共和国进口和销售香烟案”中*WT/DS302.,洪都拉斯认为多米尼加关于香烟的若干措施影响了本国香烟的进口和国内销售,要求成立专家组解决争端,有7个国家作为第三方参加了诉讼,多米尼加引用支持己方的第三方意见进行抗辩,专家组既没有采纳此意见,也没有适用司法经济原则进行审理。支持被诉方的第三方意见对专家组适用司法经济原则同样没有起到作用。

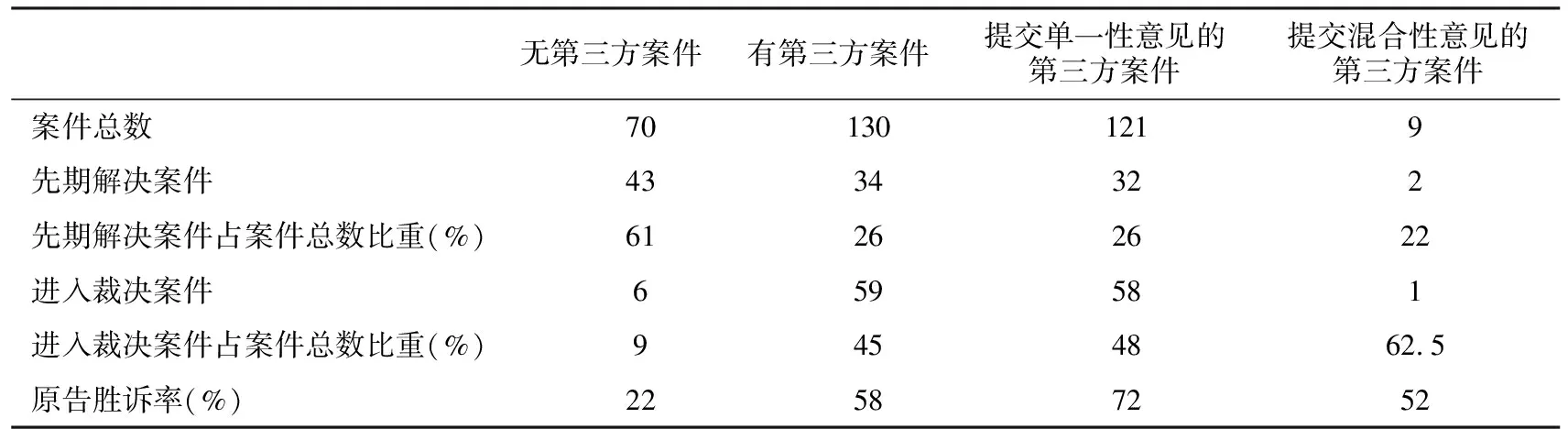

以上两个案例中第三方提交了两种不同的单一性意见,要么支持申诉方,要么支持被诉方,具有鲜明的立场。除了上述二例,通过梳理大量第三方参与审理的案例发现,当第三方参与争端解决时,极大降低了先期解决案件的可能性,导致大量案件进入裁决程序。同时,有56%的第三方支持申诉方,此时申诉方胜诉的机会得到大幅提高。另有32%的第三方支持被诉方,此时被诉方胜诉的可能性也会增加(Bush,2009)。综上,第三方提交赞同或反对某一当事方的意见,不仅加大了案件先期解决的难度,使得案件难以进入裁决程序,还会直接影响专家组的裁决结果,增加了争端一方胜诉的机会(见表1)。但是两种单一性意见与司法经济原则的适用没有明显的关联性,这些意见不管有没有被专家组采纳,都没有迹象表明这些单一性意见可以影响司法经济原则的适用。

表1 不同类型第三方对裁决结果的影响*案件标本为1995—2002年WTO的200件案件。参见Busch et al.(2006)。

(二)混合性第三方意见影响裁决范围,促进了司法经济原则的适用

绝大部分第三方会提交单一性意见,但是还有10%左右的第三方提交了混合性的意见*数据可能会有小幅度变化,但不影响笔者的基本结论。,这意味着第三方在相同或不同的法律主张上认可了双方当事人的观点,这些混合性第三方意见是理解司法经济原则的关键。在“欧共体补贴出口食糖案”中*19 WT/DS265/266/283.,申诉方(澳大利亚、巴西和泰国)认为欧共体对食糖进行的出口补贴超过了欧共体减让表第四部分第二节中规定的减让承诺,违反了《农业协定》、《补贴与反补贴措施协定》(SCM)以及GATT相关规定,磋商未果后成立专家组审理此案,参加本案的第三方多达24个。但在参加审理案件过程中,争端各方对欧共体食糖出口补贴的承诺发生争论。欧共体食糖补贴政策在GATT时期就多次被指控,但由于欧共体不是《国际食糖协定》的缔约方,使得GATT时期专家组无法确定遭受损害的程度,导致欧共体食糖补贴政策难以受到审查。在案件处理过程中,申诉方指控欧共体对食糖提供的出口补贴超过了其承诺水平,其中包括欧共体对C类食糖出口的交叉补贴,而这类补贴不在减让表承诺范围之内(朱榄叶,2004)。该案中,专家组面对争议的实质问题和加拿大奶制品案情况类似,但不同之处在于:本案中专家组适用了司法经济原则,没有审查申诉方根据SCM协定第3条提出的有关出口补贴的诉请,也没有根据《农业协定》第10.1条审查申诉方的其他诉请。与此同时,本案中有3个第三方向专家组提交了混合性的陈述意见,也许恰恰是因为这些混合性第三方意见促使专家组适用司法经济原则,对部分诉请未予审查,从而缩小了审查范围。

在“欧共体影响生物技术产品批准和销售措施案”中*WT/DS291/292/293.,美国、加拿大和阿根廷先后要求与欧共体就欧共体及其成员国影响生物技术产品的措施进行磋商,磋商未果之后成立了专家组。本案共吸引了17个第三方主体参加了诉讼,其中大部分第三方提交了口头或书面陈述。由于该案主要涉及欧共体对转基因食品的审查,申诉方认为虽然欧共体按照其立法对申请市场准入的食物技术产品进行了审查,但是由于欧共体故意阻挠以及在关键阶段的行动迟延,从而导致对生物技术产品的市场准入形成了“事实上的普遍暂停”。对此,欧共体认为,由于欧共体新法令的实施,之前提出的申请要进行重新申请,有些申请方基于商业考虑撤回了申请。对于一些悬而未决的申请,基于风险评估需要,欧共体要求申请方提供更为翔实的资料。以上种种因素导致了申请的滞延,而不像申诉方所认为的那样:欧共体在申请的关键阶段存在阻挠行为(朱榄叶,2004)。本案被看作是WTO成立以来第一个最为广泛涉及事实、科技和法律等范围的转基因食品案件,没有类似的先例可以参考,而且涉及健康和安全的案件更加容易产生争议,因为本案涉及复杂的、没有定论的科学问题,专家组处理起来异常棘手。然而,本案真正引人注目的是澳大利亚的参与,澳大利亚作为第三方,既没有提出具体的法律问题,也没有完全站在申诉方或被诉方的立场进行辩护,而是对专家组要求采取“有效的方法”和“相应地限制裁决和意见的范围”产生了浓厚的兴趣。澳大利亚明确地建议专家组在对问题进行客观评估之前,对难以把握存在较大争议的问题行使自由裁量权,以适用司法经济原则。最后,澳大利亚还号召更多的第三方参与到本案之中,以便扩大影响。对此,专家组扩大了第三方的权利,让所有的第三方对本案涉及的问题表达各自看法,专家组对申诉方的诸多诉请还适用司法经济原则,以便限制裁决的范围。本案中,正是澳大利亚的混合性陈述意见直接促成专家组适用司法经济原则,这是混合性意见促进司法经济原则适用的最好例证。

同样,在“墨西哥影响电信服务措施”案中*WT/DS204.,美国提出与墨西哥进行磋商以解决墨西哥在GATS协议中基础和增值电信服务的有关承诺与义务问题(朱榄叶,2004)。在专家组审理过程中,有10个国家保留了第三方权利。而专家组报告使用22页的篇幅,援引了4个第三方提交的意见,在这之中有3个第三方提交的是混合性意见,比如巴西既质疑又高度评价了墨西哥的立场,而欧共体也在批评和支持美国的立场上摇摆不定,两个第三方都没有单纯支持某一方的意见,而是提交了混合性的意见。专家组非常谨慎地审查了这些建设性的混合意见,并且最终适用了司法经济原则。

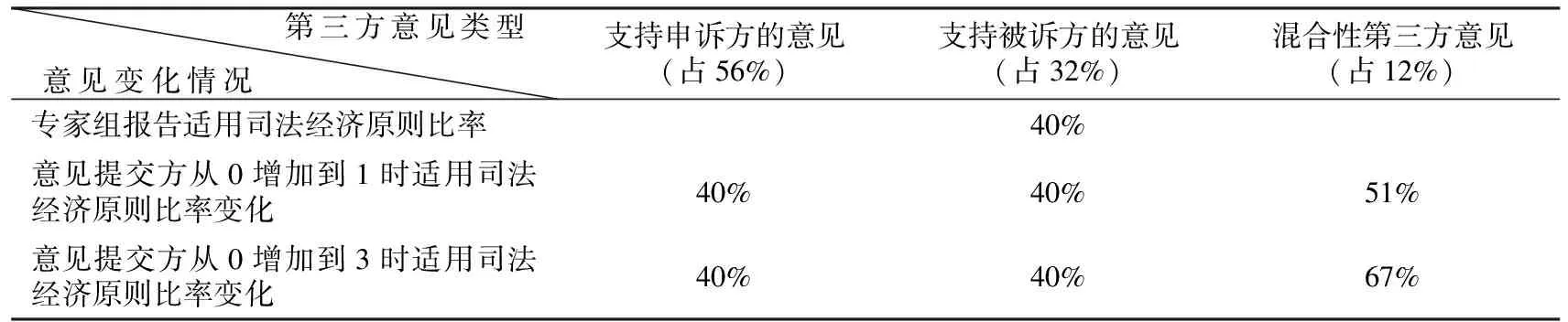

上述三个案例中都有部分第三方提交了混合性意见,并且每增加一个第三方提交混合性意见,适用司法经济原则的可能性就会大幅增加。此外,40%左右的专家组作出报告的案件中适用了司法经济原则,第三方提供单一性意见虽然对裁决的结果产生了一定影响,但适用司法经济原则的比例并没有明显变化;而在第三方提交混合性意见时,适用司法经济原则的比例逐步上升至67%左右(见表2)。这表明,专家组适用司法经济原则绝非偶然,混合性意见会影响案件的裁决范围,促进了司法经济原则的适用。在近几年WTO争端解决案例中,越来越多的第三方提交了混合性意见,或许这些成员方已经意识到混合性意见的重要作用。

表2 不同类型第三方意见对适用司法经济原则的影响*参见Busch et al.(2010)研究。

四、混合性第三方意见促进司法经济原则适用的原因分析

混合性意见为什么会促使专家组适用司法经济原则呢?这是因为:混合性意见与单一性意见存在明显不同,单一性意见较容易结成政治联盟,从而影响到具体案件的结果;而提交混合性意见的第三方经常在同一案件中对争端双方既批评又支持,或者对专家组应该如何平衡争端双方的利益发表意见。一定意义上,并非提供混合性意见的第三方就是正义的中立方,而是可能与争端方存在利害攸关的商业利益关系,只是有的意见是显性的而有的是隐性的而已。提供混合性意见的第三方之所以有这么大的影响力,主要是因为混合性意见能代表更加广泛的成员方的想法,意见更加可信、更加有效和更为公平。混合性意见包含大量有益的信息和建言,有助于减轻审理机构的审查负担,提高审理效率。同时混合性意见还暗含了一个深层次的问题,即构建一个更加公平的贸易体系,因为专家组作出的裁决先例会影响未来的贸易争端。综合这些第三方意见可以看出:支持申诉方的第三方目的在于支持申诉方打赢官司,为己方赢得更多的自由贸易的机会;支持被诉方的第三方是为了促使专家组作出一个范围较窄的裁决,从而保护其国内产业;二者都是站在申诉方或被诉方的立场参与诉讼,其根本目的都是为了支持某一方赢得诉讼,以保护本国现实利益,参与方立场和诉求都很明确。提供混合性意见的第三方表达了更加广泛成员方的忧虑,从潜在的制度利益和国际贸易体制出发对相关可能歧义的法律问题进行解释,从而为广大会员国提供可信的建设性的意见,促使专家组更加审慎地做出可能影响未来贸易体制的裁决报告。正是混合性意见所体现出的“忧虑”和“制度关怀”那样会促进了司法经济原则的适用。

(一)混合性第三方意见代表了更广泛成员方的“担忧”

某种意见上,混合性意见既有可能支持又有可能反对争端双方,存在很大的不确定性,甚至可能存在专家组为了避免争议和矛盾而漏查漏裁一些事实和法律问题,从而难以真正解决贸易争端问题(Davey,2004)。由于司法经济原则在实践中尚未取得共识,没有统一的标准,专家组也有可能错误地适用司法经济原则*例如,在“澳大利亚影响鲑鱼进口措施案”(DS18)中,专家组对澳大利亚的措施是否违反SPS第2条第3款适用司法经济原则进行审查后,上诉机构认为应该对是否违反此条款进行单独分析,从而认定专家组适用司法经济原则错误。,从而导致实质问题并没有得到解决。但这是司法经济原则本身局限性带来的问题,而非混合性意见所致,不能以此认定混合性意见造成了某些实质问题的漏判。由于错误地适用司法经济原则造成漏审漏裁问题,可以通过提高裁决水平和裁决质量,改革现有制度等方式加以解决*比如赋予上诉机构的发回重审权等。。混合性意见反映了广大成员方对于裁决先例价值的担忧,折射出了更加广泛的成员方对争端的普遍态度。与单一性意见不同,提交混合性意见是为了寻求构建一个可以接受的裁决范围,裁决过程站在更广泛的成员方立场而非仅仅只是当事方的立场,促使裁决结果更加公平、更加具有建设性和前瞻性。但是,不管混合性意见的建言是多么完美,提出混合性意见就是因为提出方观点是不明确的,心理是矛盾的,对未来是茫然的。因为面对当前的争端问题,不管专家组作出怎样的裁决,争端方都无法预知未来将面临怎样的处境,究竟会获利还是会受损。争端方的困惑和迷茫并非杞人忧天,因为这些问题要么是新问题,要么是历史遗留下来的老问题*比如“欧共体补贴出口食糖案”在GATT时期就被多次指控,可谓是老问题。,要么是法律边界比较模糊的问题,都是比较棘手但又会随着实践不断发展的问题。比如,在“欧共体影响生物技术产品批准和销售措施案”中,因为涉及复杂而又没有定论的科学问题(即转基因食品问题),处理起来非常棘手。正是在这种情况下,澳大利亚提交了混合性意见,而混合性意见基本上都是在面对诸如此类案件时提出来的。提交混合性意见,是广大第三方面对复杂棘手问题存在矛盾、困惑、迷茫心理的一个真实的信号。面对此类案件,专家组同样感到不知所措,贸然对这些案件涉及的法律问题作出裁决是没有根据的,也是不负责任的,很有可能会损害公平贸易体系。在此情况下,出于保险起见考虑,专家组更倾向于适用司法经济原则来暂时回避这些问题。为了关注到提交混合性意见的第三方对于争端的忧虑,并给予第三方一定的安抚,只要有更多的第三方提交混合性意见,专家组适用司法经济原则的可能性就会加大,虽然可能缩小了裁决范围,但维护了一个稳定公平的贸易秩序。面对利害攸关而又棘手的问题,第三方提交了模棱两可、莫衷一是的混合性意见,表达出了广大第三方对复杂问题的顾虑,因为这些第三方不清楚即将作出的裁决会给己方带来怎样的影响。混合性意见所传递的信号也会深深刺激专家组的敏感神经,专家组会考虑争端本身以及更广泛的成员方的感受和忧虑,从而通过适用司法经济原则方式来回避那些暂时把握不准、将来可能引起争议的问题。混合性意见以其“矛盾性”、“全面性”和“可靠性”特征成为了适用司法经济原则的启明灯。

(二)混合性第三方意见体现了“制度关怀”

第三方常常站在争端一方的立场发表意见,原因在于第三方只需要花费很小的成本就可以带来巨大的经济利益,尤其是对于发展中国家更为如此,这些国家经验不足、经济实力不强,难以承担高昂的诉讼费用。有90%的第三方提交单一性意见,就是因为单一性意见成本较低且目标明确,可以争取一份对己方有利的裁决结果。这些第三方会明确站在一方的立场上发表支持或反对意见,以实现己方的现实利益,而较少关注潜在的判例法在未来会产生多大的影响。

比起单一性意见,混合性意见信息量较大、成本较高,有10%的第三方提交混合性意见,它们往往与争端没有直接性或实质性的经济利益关系,或者仅有制度利益关系,不管哪方胜诉与己方都没有直接的利益关系,裁决结果对己方商业利益的影响并不确定。提供混合性意见要付出更加高昂的代价,这是因为混合性意见不是从某一争端方或自身的利益角度进行辩护,而是从双方或多方的立场、从制度建设的角度加以阐述。制度的问题同样会让专家组敬而远之,因为制度涉及到更广泛成员方的复杂利益关系和贸易体制,不是靠一份裁决结果就能建立起来,处理不好会遗患无穷,影响可能是广泛而深远的,甚至会严重影响一国的贸易政策和行为,因为裁决先例具有指引作用。同时,制度问题也非专家组或上诉机构所能轻易构建的,可能需要大多数成员方的大范围参与,甚至需要通过政治力量来加以推进解决。面对这种情况,专家组通过适用司法经济原则,从而可以避开制度问题仅就事实和法律问题作出裁决。

相对而言,“基于现实利益”提交混合性意见的第三方更加重视“贸易体制”,并不希望从具体的案件中获益,也非仅仅期待争端方能够在适用司法经济原则的情况下更好地遵守裁决结果,而是更多地考虑裁决对将来的争端会造成怎样的影响,以便作出恰当的贸易决策,所以这些第三方更多地关注潜在影响未来贸易规则先例的形成。正如有学者提出,争端解决机制的基本目标是什么,是解决目前的争端,还是促进更长远的体制目标,如条约文本解释的可预测和稳定性(Jackson,1998)。DSU在总则中也规定,“WTO争端解决体制在为多边贸易体制提供可靠性和可预测性方面是一个重要因素。各成员认识到该体制适于保护各成员在适用协定项下的权利和义务,及依照解释国际公法的惯例澄清这些协定的现有规定”*详见DSU第3条第2款。。由此可见,建立争端解决机制的目的虽然在于保证争端得到迅速有效的解决,但是更为重要的是为国际多边贸易体制建立可靠的、可预测的法律体系。提交混合性意见的第三方正是从这一立场出发,为建立更加合理有效的多边贸易体制建言献策,推动更加公平的贸易规则秩序的形成。正是由于先例对未来的指引作用,导致专家组在裁决时会更加谨慎,暂时避开那些受到广大成员方关注的、牵动长远利益的争端问题,从而通过适用司法经济原则方式来安抚广大的成员方,让它们对自己的贸易行为有一个确定性的预期。

提交混合性意见的第三方所关注的制度问题不同于现实利益问题,现实利益问题可以通过裁决方式加以解决,而制度问题往往涉及较为复杂的理论和现实问题,涉及多方面的经济和法律问题,需要采取更加审慎的态度,因为裁决结果将会作为先例影响整个WTO贸易体制的健康发展。对于制度问题,专家组往往会适用司法经济原则暂时回避那些悬而未决的法律难题,以留待日后条件成熟时加以解决。从重视制度构建这个角度来看,混合性意见同样促进了司法经济原则的适用。

综上可见,提交单一性意见的第三方,立场较为鲜明,更多关注自身的实质利益,从而做出直接影响裁决结果的决定,在适用司法经济原则方面影响甚微;提交混合性意见的第三方左右逢源,注重裁决范围和贸易体制,促进了司法经济原则的适用;提交单一性意见的第三方有的支持申诉方,有的支持被诉方,并不是站在同一立场上,它们只是更容易与各自支持的一方结成政治联盟,从而形成紧密的力量,此时根据双方利益诉求直接作出裁决的可能性更大,相反,提交混合性意见的第三方兼顾了争端双方和第三方的意见,从不同的角度和立场对问题进行阐述,更加关注裁决的范围和内容。由于裁决范围涉及的是裁与不裁、裁多裁少的问题,裁决内容难以界定,进行裁决缺乏先例,对争端的范围和内容进行界定无异于建立一个新的判例,势必会影响新的规则的形成,专家组或上诉机构不会轻易作出这样的选择,而更愿意缩小审查范围,暂时搁置那些短时间内难以解决的问题,只对那些可以确定的事项进行审查,以尽快平息争端,从而促进了司法经济原则的适用。

五、中国作为第三方参与WTO争端解决的应对措施

从以往的情况来看,中国作为争端当事方逐步深入参与争端解决过程中,作为第三方参与争端解决的态度和行为也非常积极。中国加入WTO积累了很多经验,但仍然存在诸多不足。今后,中国应该从积累经验的阶段逐步转向主动参与的阶段,并准确地应用DSU规则和诉讼策略,同时根据不同情况提交相应的第三方意见,以参与争端解决,以期达到最佳解决问题效果。

(一)提交混合性第三方意见的重要性

作为世界第二大经济体,中国更加广泛和深入参与对外贸易活动,不可避免会遭遇贸易争端问题。以第三方身份参与争端解决对于贸易大国的中国有利,当中国由于某些限制而不能成为争端当事方的时候,以第三方身份获得更多、更及时的信息和经验就显得十分重要(薛荣久,2004)。对发展中国家而言,以第三方身份参与诉讼并积极应用混合性意见尤为重要,可以避免发达国家的贸易垄断行为,减少发达国家对发展中国家贸易上的压制,从而实现利益最大化。通过提交混合性意见,可以拓宽专家组和上诉机构的视野,促使其从全局的体制性的角度分析案件的具体问题,以更好地维护发展中国家和我方利益。其次,交替提交混合性或单一性意见,能够显示我方的诉讼能力,扩大在争端解决方面的影响力。最后,可以提高诉讼技能,积累诉讼经验,锻炼人才队伍,促进争端解决规则的完善。作为第三方参与案件的审理是中国参与争端解决的主要方式,中国至今已在140个案件中作为第三方参与WTO争端解决*数据源自:https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm,访问日期:2017年9月14日。,是发展中国家成员方作为第三方参与争端解决最多的国家。积极提交混合性意见,全面参与争端解决机制完善,不仅是现实需要,也具有战略意义。

(二)中国参与WTO争端解决的现状

作为WTO的成员方,中国已积累了大量的参与争端解决实践经验,但做得还远远不够。入世至今,中国作为申诉方向DSB 提起争端15起,而作为被诉方却有39起之多*数据源自:https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/find_dispu_cases_e.htm,访问日期:2017年9月14日。。除了中国的相关法律法规不符合 WTO 相关协议的规定以及缺乏实践经验外,出现这一情况也与诉讼策略不当有很大关系。中国加入WTO已经多年,参与了多起争端案件的解决,面对争端问题解决应该从被动防御转为主动进攻。以往中国被诉的情况比较多,常常是疲于应付而不能占据主动地位,就算是作为第三方参与诉讼,也只是为了中国的现实利益提交单一性的意见,而且更多地是站在申诉方的立场提交意见,这些意见常常得不到专家组的重视和采纳,表面上提交单一性意见需要的花费比较少,可以减轻中国的经济负担,实际上在有些情况下是白费力气,不论诉讼成本是多少,如果得不到专家组或上诉机构的重视和采信,本身就是不经济的行为。在以后的争端中,要把政策和规则研究的更加透彻,细化诉讼策略,根据不同的情况提交针对性的意见,必要时要积极地提交混合性意见。

(三)中国作为第三方参与WTO争端解决的具体策略

作为申诉方,中国要避免对政治问题进行申诉,这既会造成诉累,往往又将无疾而终。对于法律问题,中国除了要提交明确有力的申诉意见外,还要积极地争取更多的第三方国家支持,尤其是广大的发展中国家支持。要与发展中国家成员并肩作战,结成政治联盟,向专家组或上诉机构施压,以避免适用司法经济原则,限制案件审查的范围,做出有利于经济贸易大国的裁决结果。要说服支持中国的第三方提交单一性支持意见,这样有利于强化中国申诉的事实和理由,增强WTO相关法律解释的说服力和可信度,从而说服专家组或上诉机构做出有利于中国的裁决。同时,要说服支持中国的第三方不要提交混合性意见,这是由于混合性意见容易导致司法经济原则适用,这将对中国及与中国贸易密切关系的国家不利。

作为被诉方,中国要积极争取第三方的支持。此时,第三方提交混合性意见或单一性意见对中国有利,支持中国的单一性意见可以加强对抗辩理由的论证,这显然会影响专家组做出对中国有利的裁决结果。混合性意见可能导致专家组或上诉机构适用司法经济原则,仅就部分诉求进行审理,对其他相关诉请不予审理,从而缩小裁决范围以影响裁决结果,而这将对中国有利。

作为第三方,如果与申诉方有直接或间接的利益关系,应当明确提交单一性意见,明确地表达己方的意见,尽可能地与申诉方结成政治同盟,形成利益共同体,避免专家组或上诉机构适用司法经济原则,以实现中国利益的最大化。作为第三方,如果与被诉方存在明显或潜在的利益关系,应积极提交混合性意见,引起专家组或上诉机构的注意和认可,增加专家组或上诉机构适用司法经济原则的概率,从而影响专家组的裁决范围和未来的贸易机制。作为第三方提交不同策略性的意见,就如同积极地参与国际法律体系的建构,虽然争端事项并不直接影响中国国家利益,但专家组或上诉机构在审议相关争议事项时势必涉及相关适用协定的解释和运用,进而间接地影响整个WTO的法律体制。作为最大的发展中国家,要更多站在发展中国家的立场上恰当提交混合性或单一性意见,合理地促进或抑制司法经济原则的适用,切实维护发展中国家的利益,因为“DSU对发展中国家的实际作用远低于原先的设想,它不能被发展中国家公平、有效地利用,在某些方面甚至对发展中国家的利益不利”(湖北平,2005)。通过参与每一个具体的案件,代表发展中国家成员方发表意见,把发展中国家成员方的意见和智慧逐步溶入到争端解决机制当中,从而影响贸易、法律规则的实施者和制定者,推动更加公平的国际贸易、法律规则体系的形成,参与整个WTO法律体制的维护与建设,树立负责任的发展中大国的形象。

六、结论

WTO成立以来,争端解决机制被誉为“20世纪后半期,环球经济法学最重要的变革”(赵维田,2004)。经过长期实践后,“明珠上出现了尘埃”DSU面临改革,司法经济原则产生的法律问题也引起学界的注意。学者普遍认为,适用司法经济原则主要是为了节约司法资源、提高司法效率、规避“司法不宜”、推动裁决的遵守,以平息争端,尽快恢复一个正常的国际贸易秩序*参见赵维田(2004)、朱榄叶(2004)、杨国华(2002)、贺小勇(2006)等。。从现实情况来看,适用司法经济原则的标准不一,甚至存在滥用、错用司法经济原则的现象,因此有必要对适用司法经济原则的情况进行系统梳理和分析。通过梳理WTO争端解决的案例发现,混合性意见代表了更多成员方的关切,对相关有歧义的法律问题从广大成员方的角度提供了可信的建设性的解释和建言,受到专家组的重视,从而导致司法经济原则的频繁适用。DSB适用司法经济原则并非偶然,适用司法经济原则反映了第三方对WTO判例法的影响,很大程度上归结于混合性意见的独立价值,混合性意见注重裁决范围胜过裁决结果,注重潜在利益胜过实在利益,注重裁决作为先例对未来的影响胜过裁决本身。DSB已不仅仅是在传统的意义上适用司法经济原则,而更多地是从混合性第三方意见中得到启示。适用司法经济原则,不是为了回避“悬而未决”的争议,而是为了赋予全体成员方一个更加确定而公平的未来。

参考文献:

陈信星. 2006. 司法节制原则:争端解决机制的“助力器”[J]. WTO经济导刊(10):61-63.

丁一. 2012. WTO争端解决程序中的第三方制度研究[D]. 上海:华东政法大学.

方向,王海英,密启娜. 2003. GATT/WTO下第三方参加诉讼制度探析[J]. 中国法学(3):173-182.

郭少华. 2012. WTO争端解决机制第三方制度研究[D]. 南昌:南昌大学.

贺小勇. 2006. 国际贸易争端解决与中国对策研究:以 WTO 为视角[M]. 北京:法律出版社:173.

胡北平,李美红. 2005. 发展中国家对WTO争端解决机制的改革要求及改革前景[J]. 社会科学辑刊(5):114.

纪文华,姜丽勇. 2005. WTO争端解决规则与中国的实践[M]. 北京:北京大学出版社:307-309.

吕晓杰. 2008. 对WTO争端解决机制中司法经济原则功能的再思考[J]. 环球法律评论(6):81-89.

毛燕琼. 2010. WTO争端解决机制问题与改革[M]. 北京:法律出版社:135-137.

王莉. 2011. WTO争端解决机制中的第三方制度研究[D]. 北京:北京交通大学.

徐曾沧,卢建祥. 2007. WTO争端解决实践司法经济原则适用探析[J]. WTO经济导刊(6):77-79.

薛荣久,樊瑛. 2004. WTO多哈回合与中国[M]. 北京:对外经济贸易大学出版社:261.

杨国华. 2002. WTO争端解决中的司法节制原则[J]. 法学杂志(1):76-77.

杨红叶. 2007. 正当程序:获取对公共利益同意与支持的要径[J]. 求索(10):112-113.

张乃根,宫万炎. 2000. 论WTO争端解决机制的若干问题[J]. 国际经济法论丛(3):396-398.

张莹. 2011. 中国作为第三方参与WTO争端解决机制的案例述评[D]. 长春:吉林大学.

赵维田. 2004. WTO的司法机制[M]. 上海:上海人民出版社.

朱广东,刘利平. 2005. WTO争端解决中司法克制与司法节制的界分[J]. 江苏商论(12):81-83.

朱榄叶. 2004. 世界贸易组织国际贸易纠纷案例评析:1995—2002[M]. 上册. 北京:法律出版社.

朱榄叶,吴蓓. 2002. 论WTO争端解决机制的“第三方”制度[J]. 国际经济法论(6):611-615.

ALVAREZJIMÉNEZ A. 2009. The WTO appellate body′s exercise of judicial economy [J]. Journal of International Economic Law, 12(2):393-415.

BUSCH M A, PELC K J. 2010. The politics of judicial economy at the world trade organization [J]. International Organization, 64(2):257-279.

BUSCH M L, REINHARDT E. 2006. Three′s a crowd: third parties and WTO dispute settlement [J]. World Politics, 58(3):329-351.

参考文献:

COVELLI N. 1999. Public international law and the third party participation in WTO panel proceedings [J]. Journal of World Trade, 33 (2):125-139.

DAVEY W J. 2004. Has the WTO dispute settlement system exceeded its authority? A consideration of deference shown by the system to member government decisions and its use of issue-avoidance techniques [J]. Journal of International Economic Law, 4(1):79-110.

GAFFNEY J P. 1999. Due process in the world trade organization: the need for procedural justice in the dispute settlement system [J]. American University International Law Review, 14(4):1173-1221.

GARNER B A, BLACK H C. 1979. Black′s law dictionary [M]. seventh edition. Eagan: West Group.

JACKSON J H. 1998. Dispute settlement and the WTO: emerging problems [J]. Journal of International Economic Law, 1(3):329-351.