花生油炸制油条香气物质的分析鉴定

赵梦瑶,谢建春,肖群飞,王天泽,范梦蝶,赵 健,杜文斌

(北京食品营养与人类健康高精尖创新中心,食品质量与安全北京实验室,北京市食品风味化学重点实验室,北京工商大学,北京 100048)

油炸食品具有独特的风味,深受大家的青睐。在高温炸制过程中,通过发生油脂氧化降解、蛋白质降解、糖类降解、美拉德反应以及上述反应相互作用等多种复杂反应,形成油炸食品金黄的色泽及消费者喜好的香气[1]。油条作为一种油炸食品,同时也是中华民族传统美食之一,已有上千年历史,因其具有外酥脆内松软的特殊口感、金黄的色泽、诱人的香味而深受人们的喜爱[2]。目前,国内外有关油炸食品香气研究已有较多报道。Cannon等[3]和马文睿等[4]分析了炸鸡的挥发性风味物质,官秋林等[5]分析了炸薯条挥发性风味物质,张文君等[6]分析了油炸藕夹挥发性风味物质。但有关我国传统食品炸油条的风味研究报道相对较少。李超文等[7]曾对大豆油炸制油条进行分析,得出主要风味化合物为(E,E)-2,4-癸二烯醛、3-甲基丁醛、1-辛烯-3-醇、糠醛和糠醇。

食品风味分析一般先采用固相微萃取、溶剂辅助蒸发萃取、或同时蒸馏萃取等技术萃取,再采用气-质联机(gas chromatography and mass spectrometry,GC-MS)、气相色谱-嗅闻(gas chromatography and olfactometry,GC-O)进行分析。GC-MS分析主要对香气物质进行化学性鉴定,而GC-O分析可给出化合物是否具有气味活性及对整体香气贡献大小的信息。尤其采用芳香提取物稀释法(aroma extract dilution analysis,AEDA)GC-O分析时,风味萃取物将被逐级稀释并GC-O分析,从而可获得风味化合物的稀释因子(flavor dilution factor,FD)。获得的FD值越大,表明对整体香气的贡献越大,从而可认为该化合物是关键香气物质。如Thürer等[8]AEDA法GC-O分析炸土豆片香气时,发现(E,E)-2,4-癸二烯醛、2,3-二乙基-5-甲基吡嗪、2-乙基-3,5-二甲基吡嗪、2-乙基-3,6-二甲基吡嗪、2-甲基丁醛、3-甲基丁醛和3-甲硫基丙醛等关键香气物质。Mall等[9]采用AEDA法GC-O法分析煎对虾香气时,发现2-乙酰基-1-吡咯啉、3-甲硫基丙醛、(Z)-1,5-辛二烯-3-酮、4-羟基-2,5-二甲基-3(2H)-呋喃酮等对香气贡献大。

花生油为我国常用餐厨烹调油,其炸制的油条具有独特的油脂香、焦香、甜香香气特征。目前,已有文献对花生油的风味物质进行分析,表明花生油的挥发性风味化合物中主要是醛类、含氮、含氧杂环类化合物[10-11]。但花生油所炸制油条风味的相关研究还未见到,急需进一步的分析研究对其加以明确。

本文采用同时蒸馏萃取结合GC-MS、AEDA/GC-O对花生油炸制油条中的香气物质进行分析鉴定,研究结果对中式传统美食的工业化发展具有一定的指导意义。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

面粉(多用途麦芯粉) 河南省雪健实业有限公司;花生油(鲁花5S压榨一级) 山东鲁花集团有限公司;膨松剂 湖北宜昌市安琪酵母有限公司;白砂糖 中国糖业酒类集团公司;食盐 中盐北京市盐业公司;二氯甲烷、无水硫酸钠(分析纯) 国药集团化学试剂有限公司;C5-C29正构烷烃(色谱纯) 北京化学试剂有限公司;脂肪酸甲酯混标 上海安谱实验科技有限公司;香料化合物标品:3-甲硫基丙醛(纯度大于97%)、2-乙酰基噻唑(99%)、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪(99%)、2,3-二甲基吡嗪(95%)、糠醇(98%)、2-戊基呋喃(98%)、γ-癸内酯(98%)、丙醛(95%)、3-甲基丁醛(99%)、己醛(98%)、(E)-2-己烯醛(95%)、庚醛(95%)、辛醛(98%)、苯乙醛(98%)、(E)-2-辛烯醛(96%)、壬醛(95%)、(E,Z)-2,6-壬二烯醛(95%)、(E)-2-壬烯醛(97%)、癸醛(97%)、(E)-2-壬烯醛(97%)、十一碳醛(97%)、反-2-癸烯醛(93%)、(E,E)-2,4-癸二烯醛(90%)、(E)-2-十一烯醛(93%)、3-羟基-2-丁酮(95%)、庚醇(98%)、1-辛烯-3-醇(98%) 以上均购自北京百灵威科技有限公司。

7890A/5975C型气相色谱-质谱联用仪、7890A气相色谱仪 美国Agilent公司;气味测量仪(GC-O) 美国DATU Inc公司;DF-101S型恒温加热磁力搅拌水浴锅 河南省予华仪器科技有限公司;C21-SDHCB8E30型电磁炉、FC30E炒锅 浙江苏泊尔股份有限公司。

1.2 实验方法

1.2.1 花生油脂肪酸分析 参照国标GB 5009.168-2016[12]进行。用移液管移取4 mL内标参比液(十三烷酸甲酯,0.517 g/L)溶解试样,再加入200 μL的氢氧化钾甲醇溶液(2 mol/L),猛烈振摇30 s后静置。将上层透明溶液转移到具塞玻璃瓶中,加入1 g硫酸氢钠,猛烈振摇,待沉淀后,取上层溶液按文献[13]方法GC-MS分析,脂肪酸甲酯混标在相同气-质条件下进样。脂肪酸含量(mg/g油)按下公式计算,相对含量(%)再进行归一化法得出。平行分析三份样品。

式(1)

式(1)中m:脂肪酸含量(mg/g油);Ai:待测脂肪酸的甲酯峰面积;A0:内标物峰面积;C0:内标液浓度(g/L);V0:内标液体积(mL);W:油样质量(g)

1.2.2 油条制作 300 g面粉、12 g膨松剂、4.5 g盐、3 g糖、210 g去离子水,混合活成面团,醒发30 min。抹油压成片,切成长3 cm×10 cm左右的面坯。两条面坯叠在一起,将面坯放入油锅(500 mL油)中炸制,炸制过程中油温控制在190(±10) ℃,至两面金黄(约2~3 min)捞出,沥干油,切成0.5 cm×0.5 cm见方,将切好的油条混合均匀。平行制备两份样品,并进行如下分析。

1.2.3 同时蒸馏萃取 参考文献方法,稍作修改[14]。称取200 g混合均匀的油条样品,置于1000 mL 四口烧瓶中,加入500 mL去离子水,置于SDE装置的一端,120 ℃油浴加热,机械搅拌。50 mL二氯甲烷于150 mL圆底烧瓶中置于SDE装置的另一端,46 ℃水浴加热,磁力搅拌,连续提取1.5 h。萃取液无水硫酸钠干燥,Vigrex柱浓缩至2 mL,再氮吹浓缩至0.30 mL。

1.2.4 油条挥发性风味化合物GC-MS分析 采用DB-WAX(30 m×0.25 mm×0.25 μm)和DB-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm)两根色谱柱进行分析。DB-WAX色谱柱:起始柱温40 ℃,2 ℃/min升至120 ℃且保持2 min,然后10 ℃/min升至230 ℃,辅助加热线温度230 ℃,溶剂延迟4 min;进样口温度250 ℃,分流比50,进样1 μL。DB-5MS色谱柱:起始柱温40 ℃,2 ℃/min升至80 ℃,保持2 min,然后4 ℃/min升至120 ℃,保持2 min,再以15 ℃/min升至280 ℃,辅助加热线温度280 ℃,溶剂延迟3 min;进样口温度250 ℃,分流比30,进样1 μL。

载气均为He,流速1 mL/min。电子轰击离子源(EI),能量70 eV,离子源温度230 ℃,四级杆温度150 ℃,全扫描模式,质量扫描范围33~450 amu。

C5~C29正构烷烃在相同气-质条件下进样,计算保留指数(retention indices,RI)如下:

式(2)

式(2)中:lgtn和lgt(n+1)分别为碳数为n,n+1的正构烷烃的保留时间的对数;lgti是出峰在n和n+1的正构烷之间的i化合物的保留时间的对数。

样品中加内标邻二氯苯(100 μL样品中加3 μg邻二氯苯),进行定量,按下公式计算含量:

式(3)

式(3)中:m:风味化合物的含量(ng/g油条);Ai:化合物的峰面积;A0:内标的峰面积;C0:内标的浓度(μg/μL);V:浓缩液的体积(μL);W:油条样品的质量(g)。计算结果取平均值。

1.2.5 油条香气活性化合物GC-O分析 由Agilent 7890A GC装置及嗅闻装置组成,GC毛细管柱为DB-5MS(30 m×0.25 mm×0.25 μm);起始柱温40 ℃,5 ℃/min升至180 ℃,再以10 ℃/min升到280 ℃,后运行280 ℃,保持2 min;10 ℃/min升到280 ℃,后运行280 ℃,保持2 min;载气为N2(纯度为99.999%);流速1 mL/min;进样口温度250 ℃,不分流进样1 μL。

洁净空气加湿后与柱后流出物混合进入人的鼻子。用二氯甲烷按1∶2、1∶4、1∶8、1∶16……逐级稀释样品并进行GC-O分析,直到嗅闻口检测不到气味时停止。每种香味化合物的最高稀释倍数为稀释因子(FD 值)[15]。

GC-O分析由三名评价员完成,气味描述词协商确定,FD值为三名评价员嗅闻到的最大稀释倍数的平均值。通过操作软件记录每个气味活性区的线性保留指数、气味特征。

1.3 数据处理与统计分析

花生油脂肪酸分析和油条样品分析分别进行3次和2次平行实验。根据检索NIST14谱库,与文献核对保留指数、进样标品、查阅相关文献鉴定化合物,内标法进行定量,对结果取平均值,使用SPSS 22.0统计软件计算标准偏差。

2 结果与分析

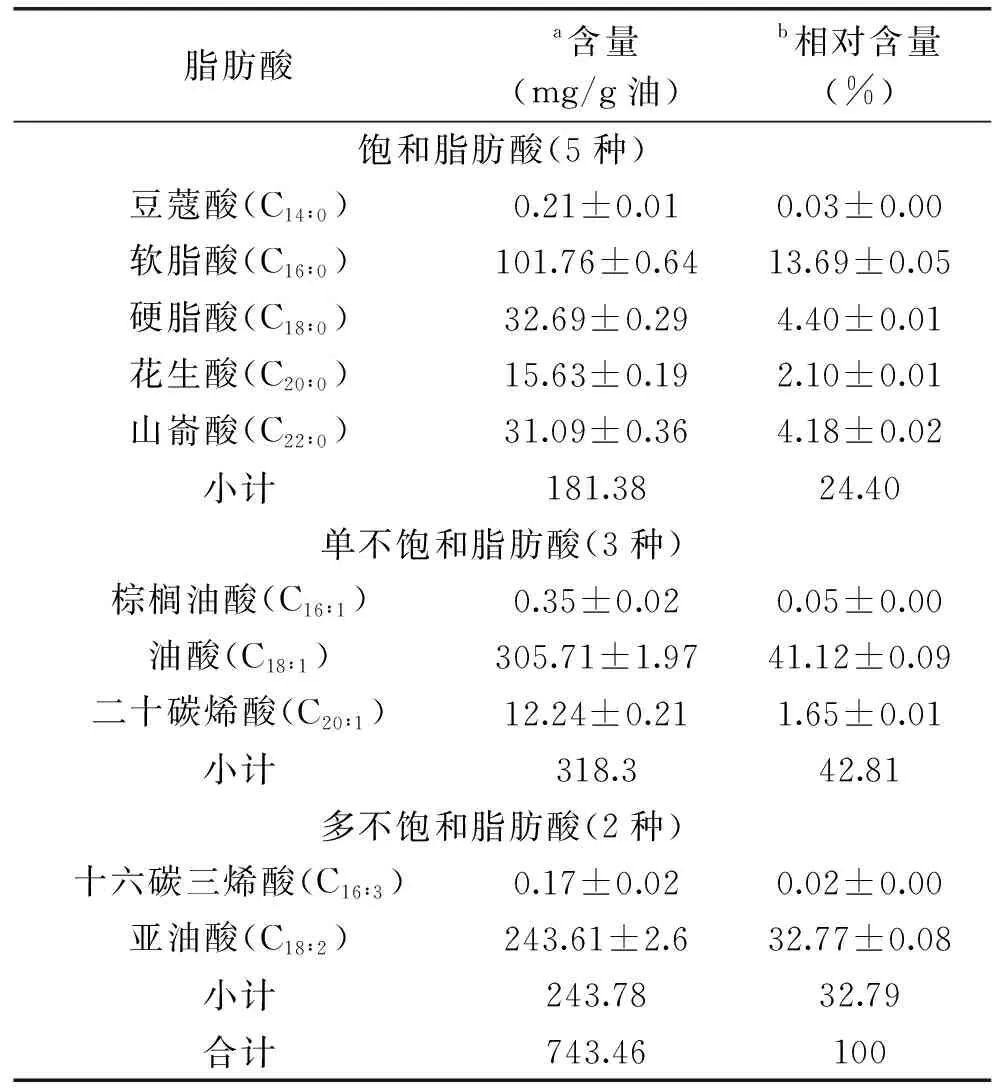

2.1 花生油脂肪酸组成分析结果

表中脂肪酸根据检索NIST14谱库及脂肪酸甲酯混标鉴定。主要脂肪酸种类及含量如表1所示。

表1 花生油脂肪酸组成Table 2 Composition of fatty acids of the peanut oil

由表1可知,主要脂肪酸为软脂酸(13.69%)、硬脂酸(4.40%)、花生酸(2.10%)、山嵛酸(4.18%)、油酸(41.12%)、亚油酸(32.77%)等。饱和脂肪酸占24.40%,单不饱和脂肪酸占42.81%,多不饱和脂肪占酸32.79%。单不饱和脂肪酸中油酸的含量最高,为41.12%,而多不饱和脂肪酸中亚油酸的含量最高,为32.77%。这与夏季亮等[16]测定花生油的脂肪酸组成分析相一致。

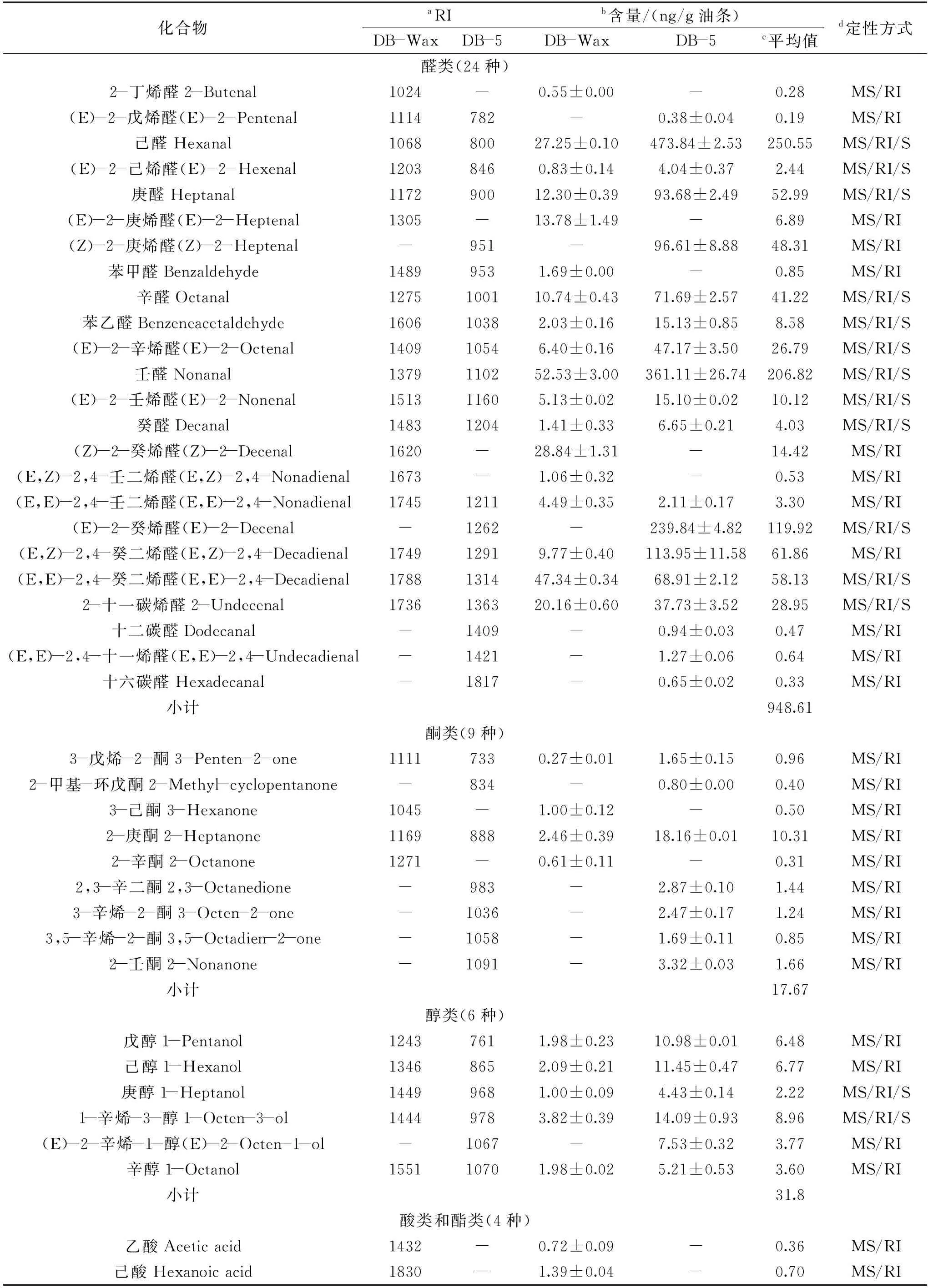

2.2 油条挥发性风味化合物GC-MS分析

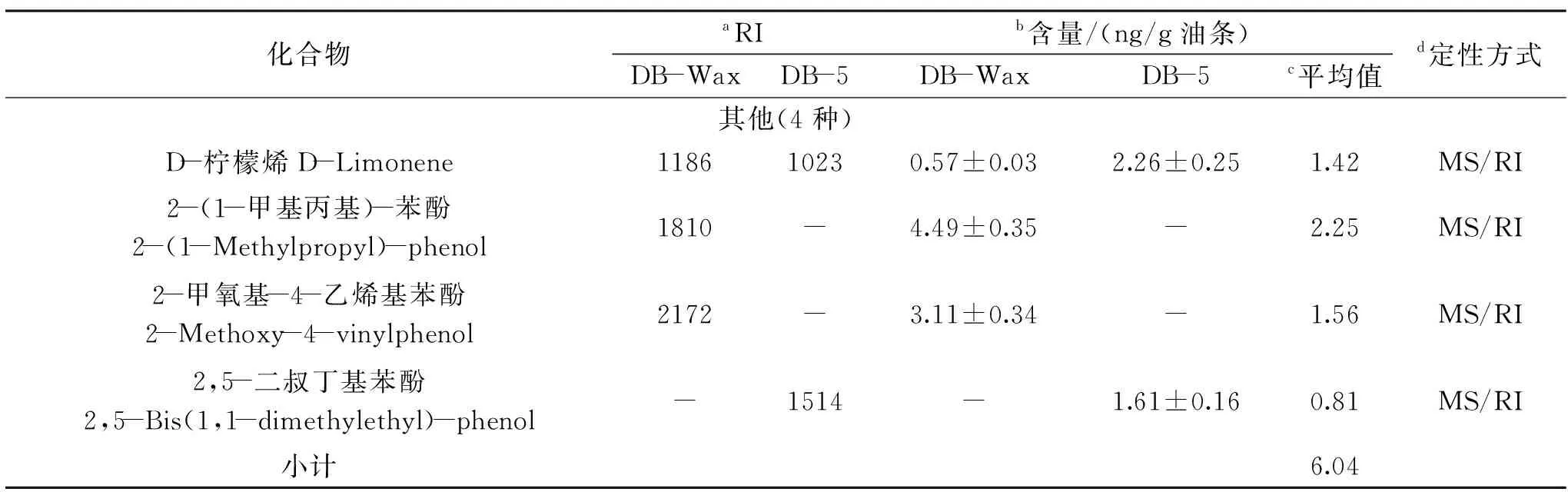

表2为花生油炸制油条SDE萃取物GC-MS分析结果,表中化合物根据检索NIST14谱库,与文献核对保留指数、进样标品、查阅相关文献鉴定。

表2 花生油炸制油条SDE萃取物GC-MS分析结果Table 2 Results of GC-MS analysis of extracts from fried dough stick with peanut oil by SDE

续表

续表

由表2可知,采用强极性(DB-Wax)和弱极性(DB-5)两色谱柱,共鉴定出83种化合物,其中DB-Wax 鉴定45种,DB-5柱鉴定出69种化合物。两柱鉴定出的化合物种类为醛类、酮类、醇类、酸类,酯类、含硫化合物、含氮杂环、含氧杂环、烃类、其他类等。醛类化合物的含量最高,为948.61 ng/g油条(按两柱鉴定的均值讨论,下同),其次为含氧杂环化合物(58.94 ng/g油条),而含硫化合物无论是种类数还是含量(0.33 ng/g油条)都是最少。

表2鉴定出的化合物中,占主要的为脂肪族醛、酮、醇、酸、酯、烃等,它们均来源于高温煎炸中油脂的氧化降解反应。烃类化合物通常具有较高的气味阈值,鉴定出的烃类化合物对整体香气的贡献较小。脂肪醛检测到的数量最多,为24种,包括饱和脂肪醛7种、不饱和脂肪醛17种,其中己醛(250.55 ng/g油条)、壬醛(206.82 ng/g油条)、(E)-2-癸烯醛(119.92 ng/g油条)、(E,Z)-2,4-癸二烯醛(61.86 ng/g油条)的含量显著高于表1中其它所有化合物。花生油中含有大量的油酸、亚油酸,这些不饱和酸在高温煎炸的过程中会发生化学反应,生成具有挥发性的醛类。其中(E)-2-癸烯醛是油酸氧化降解的产物,己醛、(E,E)-2,4-癸二烯醛则来源于亚油酸的降解反应[17]。

酮类、醇类、酸类中鉴定出的含量高的分别为2-庚酮(10.31 ng/g油条)、1-辛烯-3-醇(8.96 ng/g油条)、己酸(0.70 ng/g油条)。己酸可由己醛氧化形成。1-辛烯-3-醇具有蘑菇香气特征,可由花生酸氧化降解产生[18]。吴亦鸣等[19]通过顶空固相微萃取(HS-SPME)结合GC-MS分析油炸糯米糕的挥发性风味成分时,也检测到了1-辛烯-3-醇。

表2中含硫化合物、含氮杂环、含氧杂环,多数与煎炸时面粉中蛋白质、氨基酸和糖的反应有关,包括美拉德反应和自身降解反应。含硫化合物仅检测出二甲基二硫化物,且含量很低,它与甲硫氨基酸的反应有关[20]。检测出的含氮杂环化合物数量较多,为12种,包括1种吡啶、1种吡咯、10种吡嗪类。含氮杂环化合物易于在高温下形成,其中吡嗪类化合物是典型的烤香香气物质,可由两分子的(-氨基酮缩合形成[21]。含氮杂环化合物中,含量较高的为甲基吡嗪、吡嗪、2,5-二甲基吡嗪,乙基吡嗪。2,5-二甲基吡嗪具有烤香、壤香,在烤羊肉中曾被检测到[22]。甲基吡嗪、乙基吡嗪在油炸糯米糕的顶空分析中也被检测到[19]。官秋林等[5]在分析煎炸薯条挥发性风味成分时也检测到了甲基吡嗪。值得注意的是,含氧杂环中,2-戊基呋喃含量最高,其来源于亚油酸的氧化降解反应[23],而糠醛、糠醇则来源于糖的降解反应[24]。

此外,表2中还鉴定出了三种芳香族化合物:苯甲醛、苯乙醛、苯甲酸乙酯。苯甲醛属于脂肪氧化降解产物,可由2,4-庚二烯醛环化形成[25];苯乙醛可由苯丙氨酸Strecker降解反应形成[26];苯甲酸乙酯则可由苯甲醛氧化形成的苯甲酸再与乙醇反应形成。

柠檬烯广泛存在于天然植物中[27]。鉴定出的4种其他类化合物中,柠檬烯可能来源于所用原料花生油或面粉。由于植物油中常加入人工抗氧化剂BHT,所以推测鉴定出的2,5-二叔丁基苯酚可能来源于BHT[28]。

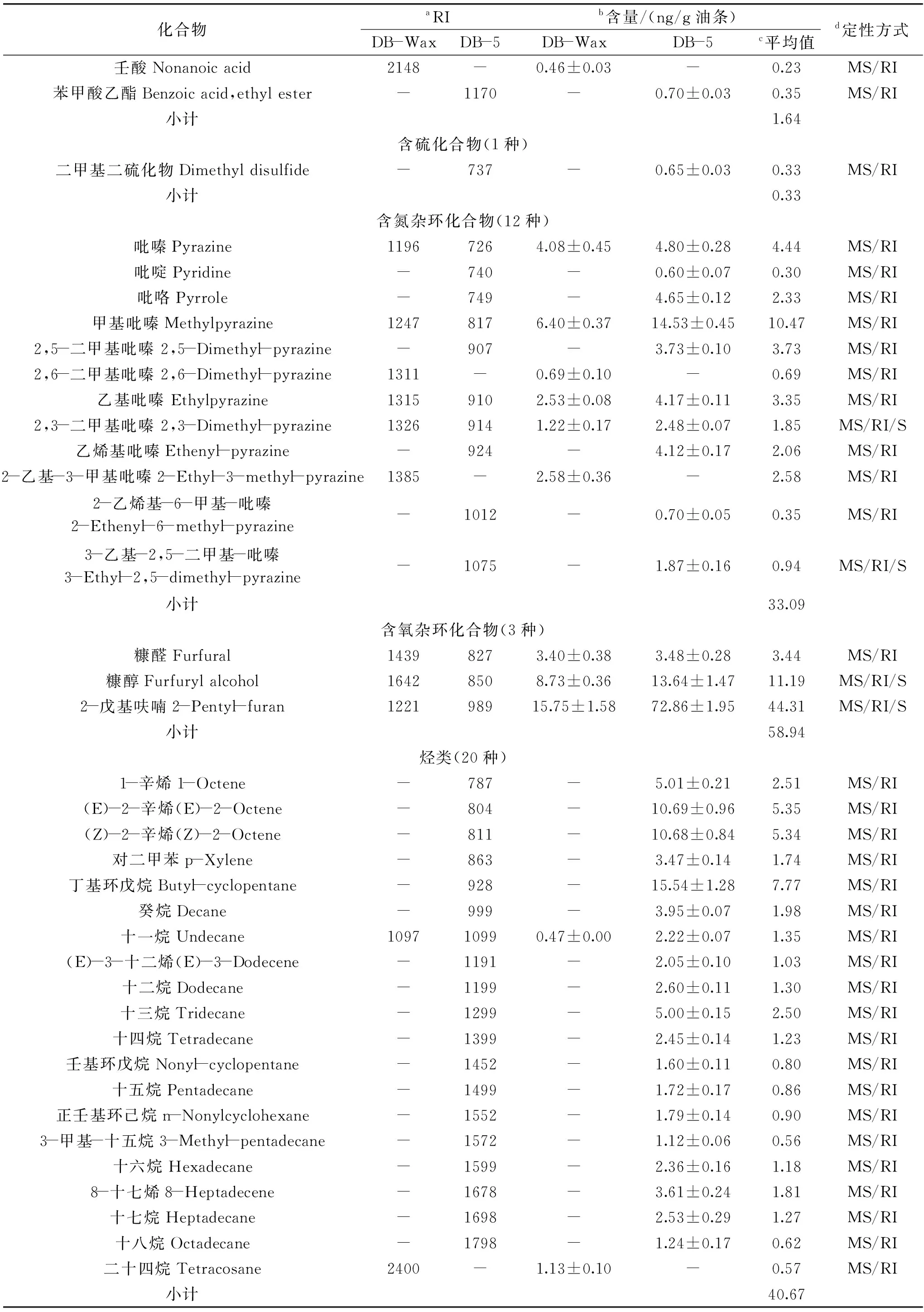

2.3 GC-O分析结果

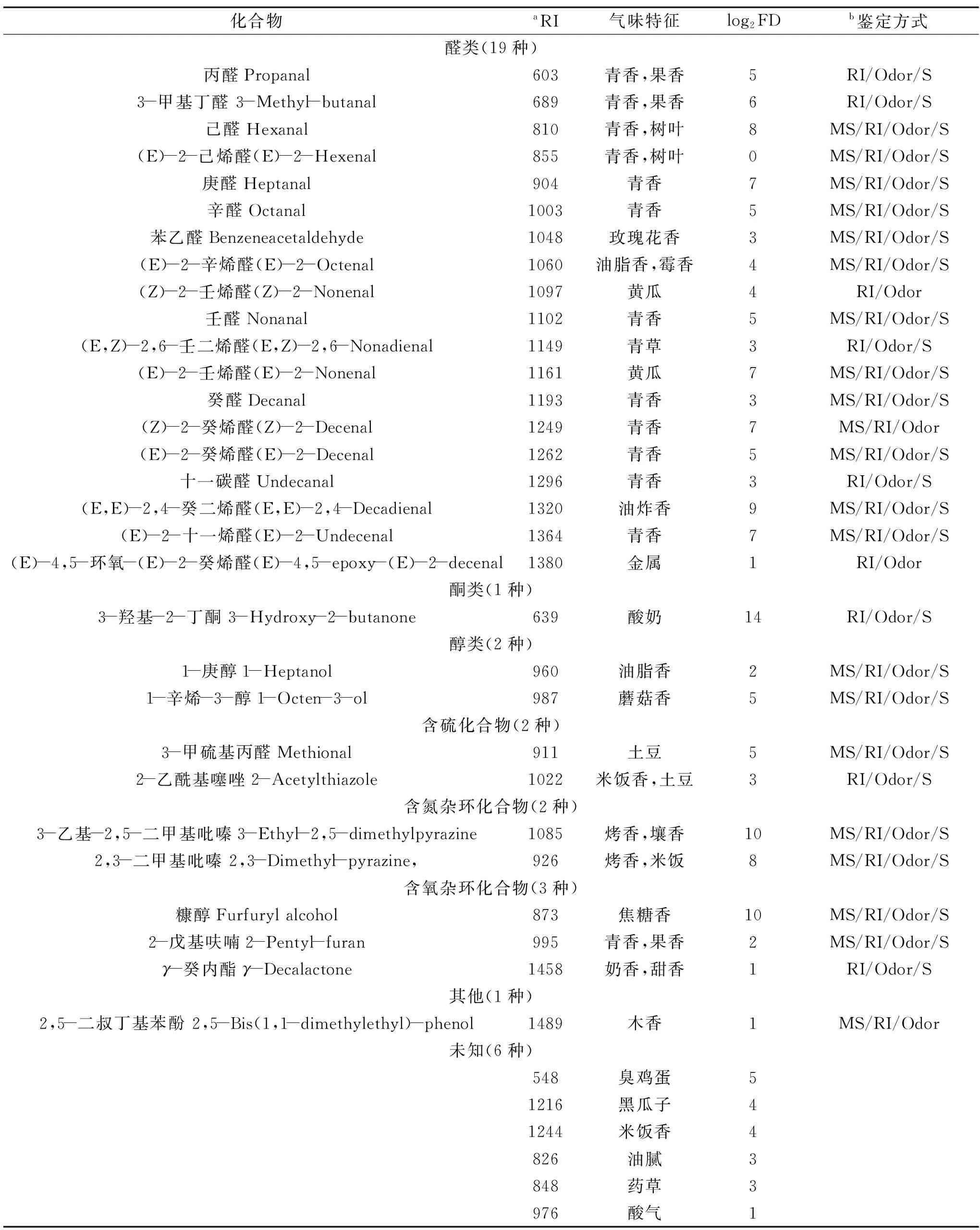

根据嗅闻的保留指数和气味特征,结合GC-MS鉴定结果、标准品比对,得出AEDA/GC-O分析鉴定结果,见表3。

表3 花生油炸制油条AEDA/GC-O分析结果Table 3 Results of AEDA/GC-O analysis of the fried dough stick with peanut oil

由表3可知,GC-O仅检测出了36个气味活性区域,主要香气类型为青香、油脂香,此外还包括了烤香、焦糖香、奶香。结合GC-MS鉴定结果(表1)、嗅闻的保留指数和气味特征、及标准品比对,鉴定出30种化合物,包括醛类19种,酮类1种,醇类2种,含硫化合物2种,含氮杂环2种,含氧杂环3种,其他类1种,但还有6个嗅闻到的气味活性区未鉴定出。表3鉴定出的醛类化合物数量最多,这与表1中气-质分析鉴定结果一致。

醛类化合物中FD值较高(Log2FD≥5)的为(E,E)-2,4-癸二烯醛、己醛、庚醛、(E)-2-壬烯醛、(Z)-2-癸烯醛、(E)-2-十一烯醛、3-甲基丁醛等11种化合物。(E,E)-2,4-癸二烯醛具有油炸香气特征,在炸薯片、炸藕夹等多种油炸食品中都曾被分析检测出[6,8],被认为是对油炸食品香气具有重要贡献的化合物。3-甲基丁醛具有青香,果香的气味特征,可由异亮氨酸发生Maillard反应产生[29]。Grosshauser等[30]采用GC-O分析油煎蘑菇及Thuürer等[8]采用GC-O分析炸薯片的香气活性物质时也都检测了3-甲基丁醛。GC-O中检测出的绝大多数醛类化合物在GC-MS分析中也都被检测出,其中丙醛、3-甲基丁醛、(Z)-2-壬烯醛、(E,Z)-2,6-壬二烯醛、十一碳醛、(E)-4,5-环氧-(E)-2-癸烯醛仅在GC-O嗅闻时被检测到。

酮类化合物中3-羟基-2-丁酮的Log2FD为14,对油条的风味有重要贡献。3-羟基-2-丁酮具有酸奶气味,在奶油、乳酪、草莓、覆盆子等多种物质中都曾被检测到,是一种常见的香气活性物质[31]。GC-MS中检测到的酮类有9种,而GC-O中只检测到了1种。可能是由于有些酮类化合物含量较低,未达到其气味阈值,所以在GC-O分析时没有检测到。醇类物质中,GC-O只检测到了庚醇和1-辛烯-3-醇2种,Log2FD为2、5,分别具有油脂香和蘑菇香的气味特征。GC-O鉴定出的含硫化合物为3-甲硫基丙醛和2-乙酰基噻唑2种,Log2FD为5、3,其中2-乙酰基噻唑在GC-MS中未检测到,可能是其含量太低,未达到仪器的检测限。3-甲硫基丙醛具有土豆味,Wagner 等[32]采用AEDA/GC-O分析炸薯条的风味时检测到了3-甲硫基丙醛。Xie[33]等分析烤小香猪香气物质时曾鉴定出2-乙酰基噻唑。含氮化合物鉴定出了3-乙基-2,5-二甲基吡嗪和2,3-二甲基吡嗪两种,具有烤香,这两种化合物的FD值都较高,Log2FD分别为10、8,是对油条的风味具有重要贡献的香气活性物质。杨政茂等[34]采用固相微萃取和GC-O-MS对薯条的香气活性化合物进行分析,检测到了包括3-乙基-2,5-二甲基吡嗪在内的多种吡嗪类化合物。Van等[35]利用Tenax柱吹扫捕集结合GC-MS分析炸薯条在模拟口腔中产生的风味物质,也鉴定出了2,3-二甲基吡嗪。GC-O鉴定出的含氧杂环化合物有糠醇、2-戊基呋喃、γ-癸内酯,其中糠醇的FD值较大,具有焦糖香,天然存在于可可、咖啡、面包中,是一种常用的食品香料。GC-MS中还检测到了大量的烃类化合物,但由于绝大多数烃类化合物不具有气味活性,所以GC-O分析中并未检测到烃类物质。

表3中稀释因子较高(log2FD≥5)的化合物有17种,它们对油条香气有重要贡献,包括3-羟基-2-丁酮、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、糠醇、(E,E)-2,4-癸二烯醛、2,3-二甲基吡嗪、己醛、庚醛、(E)-2-壬烯醛、(Z)-2-癸烯醛、(E)-2-十一烯醛、3-甲基丁醛、3-甲硫基丙醛、丙醛、辛醛、壬醛、(E)-2-癸烯醛、1-辛烯-3-醇。其中数量最多的也是脂肪醛类化合物,为11种。

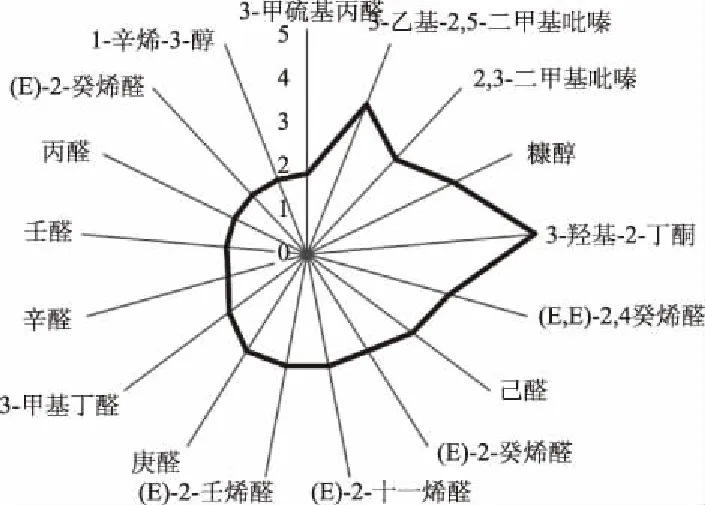

将上述17种关键香气化合物中最大稀释因子的化合物得分记为满分5分,其它化合物的得分根据其稀释因子进行折算,然后根据17个化合物的得分画雷达图,见图1。

图1 花生油炸油条气味活性物质雷达图Fig.1 Spider-web profile plotted with the key odorants identified from the dough sticks fried with peanut oil

由图1可知,花生油炸制油条香气的主要轮廓由脂肪醛类的(E,E)-2,4-癸二烯醛、己醛、(Z)-2-癸烯醛、(E)-2-十一烯醛、(E)-2-壬烯醛、庚醛、辛醛、壬醛、丙醛、(E)-2-癸烯醛组成,它们构成了油条的青香、油脂香主体香气特征。此外,还具有由吡嗪类化合物代表的烤香香气特征及由糠醇、3-羟基-2-丁酮代表的焦糖香、奶香香韵。这与直接嗅闻油条以及油条同时蒸馏萃取后所得萃取物的香气特征相一致。

3 结论

花生油炸制油条SDE提取后,GC-MS分析鉴定出的挥发性化合物包括醛类、酮类、醇类、酸类,酯类、烃类、含硫化合物、含氮杂环、含氧杂环、其他类等共83种,其中脂肪醛的化合物种类数及含量均为最大。AEDE/GC-O分析,鉴定出30种香气活性物质,关键香气化合物为3-羟基-2-丁酮、3-乙基-2,5-二甲基吡嗪、糠醇、(E,E)-2,4-癸二烯醛、2,3-二甲基吡嗪、己醛、庚醛、(E)-2-壬烯醛、(E)-2-癸烯醛、(E)-2-十一烯醛、3-甲基丁醛、3-甲硫基丙醛、丙醛、辛醛、壬醛、(Z)-2-癸烯醛、1-辛烯-3-醇等17种化合物,种类最多的香气活性物质也为脂肪醛类。

[1]张聪,陈德慰. 油炸食品风味的研究进展[J]. 食品安全质量检测学报,2014,5(10):3085-3091.

[2]张剑,张杰,马艳兵,等.小麦粉特性对油条品质的影响[J]. 食品科学,2011,32(21):137-141.

[3]Cannon R,Curtoe L N,Esposito M C,et al. The discovery of citral-like thiophenes in fried chicken[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2017.

[4]马文睿,赵建新,严青,等. 可微波冷冻预油炸鸡肉的风味物质研究[J]. 食品工业科技,2009,30(11):118-121.

[5]官秋林,赵晨伟,唐年初. HS-SPME-GC-MS鉴定4种植物油煎炸薯条挥发性风味成分[J]. 安徽农业科学,2016,44(12):89-93,116.

[6]张文君,何慧,杨尔宁,等. SPME-GC-MS法检测油炸藕夹挥发性风味物质[J]. 食品科学,2012,33(14):228-234.

[7]李超文,郭晓娜,朱科学. 油条风味物质组成分析及添加麦麸对其影响的研究[J]. 中国粮油学报,2015,30(5):6-10.

[8]Thürer A,Granvogl M. Generation of desired aroma-active as well as undesired toxicologically relevant compounds during deep-frying of potatoes with different edible vegetable fats and oils[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2016,64(47):9107-9115.

[9]Mall V,Schieberle P. Characterization of key aroma compounds in raw and thermally processed prawns and thermally processed lobsters by application of aroma extract dilution analysis[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2016,64(33):6433-6442.

[10]刘晓君,金青哲,刘元法,等. 花生油挥发性风味成分的鉴定[J]. 中国油脂,2008,33(8):40-42.

[11]顾赛麒,张晶晶. 花生油在不同热处理温度下特征性香气成分鉴别研究[J]. 食品工业科技,2013,34(2):133-138.

[12]GB5009.168-2016 食品中脂肪酸的测定[S]. 北京:中国标准出版社,2016.

[13]Yang Z,Xie J,Zhang L,et al. Aromatic effect of fat and oxidized fat on a meat-like model reaction system of cysteine and glucose[J]. Flavour and Fragrance Journal,2015,30(4):320-329.

[14]赵梦瑶,赵健,侯莉,等. 炖煮羊肉香气物质分析鉴定[J].食品工业科技,2016,37(19):284-293.

[15]谢建春.现代香味分析技术与应用[M].北京:中国标准出版社,2008:135.

[16]夏季亮,陈玎玎,吴晶. 煎炸时间与煎炸温度对花生油脂肪酸组成的影响[J].中国油脂,2013,38(7):76-81.

[17]Nayak P K,Dash U,Rayaguru K,et al. Physio-chemical changes during repeated frying of cooked oil:A review[J]. Journal of Food Biochemistry,2016,40(3):371-390.

[18]Frankel N E .Lipid oxidation[M].2nd.Philadelphia:Woodhead Publishing Limited,2012:356.

[19]吴亦鸣,周裔彬,丁援园,等. 油炸糯米糕顶空固相微萃取优化及其风味物质分析[J]. 食品工业科技,2017(16):267-274.

[20]Yablokov V A,Vasina Y A,Zelyaev I A,et al. Kinetics of thermal decomposition of sulfur-containing amino acids[J]. Russian Journal of General Chemistry,2009,79(6):1141-1145.

[21]夏海迪(SHAHIDE F.)著,李洁,朱国斌译.肉制品与水产品的风味[M].第二版.北京:中国轻工业出版社,2001:10.

[22]Bueno M,Resconi V C,Campo M M,et al. Gas chromatographic-olfactometric characterization of headspace and mouthspace key aroma compounds in fresh and frozen lamb meat[J]. Food Chemistry,2011,129(4):1909-18.

[23]Elmore J S,Mottram D S,Enser M,et al. Effect of the polyunsaturated fatty acid composition of beef muscle on the profile of aroma volatiles[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,1999,47(4):1619-1625.

[24]Yahya H,Linforth R S T,COOK D J. Flavour generation during commercial barley and malt roasting operations:a time course study[J]. Food Chemistry,2014,145(4):378-387.

[25]赵梦瑶,赵健,谢建春,等. 白猪肉与黑猪肉热反应香精中香气物质分析鉴定[J]. 食品科学,2017(20):40-47.

[26]Lotfy S N,Fadel H H M,EL-Ghorab AH,et al. Stability of encapsulated beef-like flavourings prepared from enzymatically hydrolysed mushroom proteins with other precursors under conventional and microwave heating[J]. Food Chemistry,2015,187:7-13.

[27]王伟江. 天然活性单萜-柠檬烯的研究进展[J]. 中国食品添加剂,2005(1):33-37.

[28]汤务霞,陈明涛,阙晓莉. 抗氧化剂BHT和维生素E对菜籽油的抗氧化研究[J]. 中国食品添加剂,2011(4):59-62.

[29]Cremer D R,Eichner K. The influence of the pH value on the formation of Strecker aldehydes in low moisture model systems and in plant powders[J]. European Food Research and Technology,2000,211(4):247-251.

[30]Grosshauser S,Schieberle P. Characterization of the key odorants in pan-fried white mushrooms(AgaricusbisporusL.)by means of molecular sensory science:Comparison with the raw mushroom tissue.[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,2013,61(16):3804-3813.

[31]张宁,陈海涛,綦艳梅,等. SDE-GC-MS分析肯德基吮指原味鸡的挥发性风味成分[J]. 食品科学,2011,32(22):268-272.

[32]Wagner R,Grosch W. Evaluation of potent odorants of french fries[J]. LWT-Food Science and Technology,1997,30(2):164-169.

[33]Xie J,Sun B G,Zheng F,et al. Volatile flavor constituents in roasted pork of Mini-pig[J]. Food Chemistry,2008,109(3):506-514.

[34]杨政茂,鲁锐,王元方,等. 不同加工条件下薯条中香气活性物质及丙烯酰胺含量的测定[J]. 食品科技,2014,39(4):275-280.

[35]Van W A M V,Linssen J P H,Legger A,et al. Identification and olfactometry of French fries flavour extracted at mouth conditions[J]. Food Chemistry,2005,90(3):417-425.