玉米价格变动对主产区农民福利的波及效应

张哲晰,穆月英

(中国农业大学经济管理学院,北京 100083)

稳定粮食供应是国家经济发展与社会顺畅运转的基础,保障粮食安全被我国政府置于核心地位。在众多因素的推动下,我国实现了自2004年以来的粮食总产量的十二连增,尤其是玉米,总产量超过粮食产量的三分之一,在满足基本口粮需求、推动畜牧业与工业发展、提高农民收入等方面发挥了重要作用。然而,在玉米临时收储价格政策执行的背景下,持续走高的玉米价格虽然有效保证了玉米产量与农民收入,但对我国财政与资源却造成了巨大的压力,并严重影响了国产玉米的国际竞争力。推动玉米价格市场化、加快种植业结构调整,成为中国农业供给侧结构性改革的必然要求。理论上讲,市场规律决定了价格变动会对粮食供给产生影响,伴随临时收储政策的终结,若不能稳定过渡价格调整后对农民收入的影响,必将严重打击农民的种粮积极性,制约我国玉米市场供给。农业部《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》指出,要正确研判玉米供求趋势,要看到当前库存增加较多是暂时的,玉米作为重要的能量饲料,需求呈增长的趋势是长期的,对优势核心玉米产区不仅不调减,还要加强产能建设,保障我国的“谷物基本自给”。探究在玉米价格波动背景下,如何稳定玉米主产区农民的福利水平具有重要意义。

粮食作为一种特殊的商品,其价格波动对居民生活造成的影响一直受到社会各界的广泛关注,对粮食价格波动影响居民福利的研究不断展开,并主要集中于4个方面,分别是宏观视角下粮食价格波动对居民总体福利影响的研究[1];分城乡视角下粮食价格波动对城镇与农村居民两类主体福利影响差异的研究[2-4];区域均衡视角下粮食价格波动对主产区、主销区农户福利影响的研究[5-6];基于不同收入水平视角下粮食价格波动对不同收入水平居民福利影响的研究等[7-8]。总体来看,价格波动会对不同主体的福利造成不同方向的影响,而在不考虑制度成本条件下,粮食价格稳定政策能够实现社会福利增加。在测算价格波动对居民福利影响的方法方面,主要有补偿变量法[9]、等价收入法[10]、非参数分析法[11]、成本函数法[12]等,其中,补偿变量法是较为常用的一种,且用该方法测算福利时,需要用到供给弹性与需求弹性。学者们根据不同研究需要,通常采用线性回归模型[2,6-7,13]、QUAIDS模型[12]、AIDS模型[14]等进行弹性估计。然而,既有研究仅将粮食生产的基本承担者——农民作为一个简单的福利主体,并没有区分其生产者、消费者的双重身份,造成了结论的不准确性[2]。对此,苗珊珊[2]、罗超平等[13]将粮食主产区农民福利分为生产者福利与消费者福利,有效区分了价格波动对于农民福利结构的影响,这对本文有着重要的借鉴意义。

由于粮食价格波动会造成农民福利变动继而影响其种粮积极性与国家粮食安全,各国政府均制定一定价格政策对粮食市场进行干预,对此,相关研究不断展开。部分学者对政府农业、粮食补贴政策效应的研究表明,粮食补贴政策不仅调动了农民的生产积极性,对世界农产品价格、贸易和福利亦产生了重要影响[15-19]。但是,亦有研究表明,政府干预价格存在实施成本高、实施效果难把控、市场运行扭曲等问题是粮食价格支持政策等主要弊端[20-21]。值得注意的是,农民是追求效用最大化的负有主观能动性的行为主体,会根据自身特征以及客观条件等来调整其主观努力,并对其福利产生影响,如若忽略这些重要因素,会导致政策实施过程中耗费大量资源而事倍功半。但既有关于粮食生产价格波动对农民福利影响的研究中并未将这些因素纳入[2,14,22],可能造成研究结果有偏。将农民自身特征、主观努力行为和客观支持与约束纳入改善农民福利水平的研究,是本研究的创新所在。

国内既有研究主要针对粮食大类价格波动对农民福利的影响进行测算,邵飞和陆迁[22]针对玉米价格波动对农民福利影响的研究比较有代表性。其运用1987—2008年的时间序列数据考察玉米价格波动对农民福利的影响,并得出玉米价格上涨有利于农民福利的改善。但是,运用时间数据会模糊各主产省福利结构的演变与差异,损失大量信息造成研究结果有偏。同时,该研究在测算供给弹性的生产函数中仅考虑了播种面积、投入成本以及玉米价格,有遗漏重要解释变量之嫌。此外,研究并未将农户福利进行结构上的区分,价格波动对农民福利影响的研究结论并不全面。最后,在时效上存在一定局限。因此,玉米价格波动对农民福利影响的研究有待于在深度与广度上进行延伸。

综上,在结合现有研究的基础上,本研究以福利经济学补偿原则为基础,利用2001—2015年我国20个玉米主产省面板数据,考察玉米价格波动对主产区农民生产、消费及总福利的影响,并探讨影响农民福利变动的主要因素,为玉米价格市场化后如何改善农民福利献计献策。

1 理论基础

为了进行相关实证研究,需要对价格变动对农民福利的波及效应以及福利变动的影响机制进行分析,并在此基础上构建进行实证分析的一系列模型。

1.1 价格变化的农民福利变动测度

所谓农民福利变动,是指农产品价格变动后用以弥补维持价格变化前农民效用水平的资金额[2]。农民不仅是生产者也是消费者,玉米价格波动对其福利的影响可以分解为消费福利变动和生产福利变动两部分,二者加总则构成了总福利变动。

目前被广泛应用的一个测定福利变动的方法是补偿变量法,是由Minot和Goletti[9]提出的农作物价格波动对福利变动的衡量方法,建立在微观实际消费的基础上,基于福利经济学的补偿原则,考虑实现福利改进,将货币引入效用函数,测算弥补价格变动导致的效用损失所需额外支付的资金。

1.1.1 价格变化的消费福利变动 结合Minot和Goletti[9]的研究,构建基于面板数据的玉米价格变化长期福利效应模型为:

式中:CR为农民玉米消费支出占其消费支出的比例,x0为基期收入,△pc/pc0为玉米零售价格变化与基期价格之比,εh为玉米的希克斯需求价格弹性,

可由马歇尔需求价格弹性与收入弹性计算得出,式右第一项为短期消费福利变动。玉米零售价格的提升会增加农民玉米消费支出,减少消费者剩余,降低农民福利。

1.1.2 价格变化的生产福利变动 与消费福利变动衡

量推导相似,长期生产福利变动为:

式中:PR为玉米产值占农民总收入比例为玉米生产价格变化与基期价格之比,εs为玉米供给自价格弹性,式右第一项为短期生产福利变动。价格上涨对农民增收的意义重大,在成本固定的条件下,玉米生产价格的提升会增加农民玉米生产利润,即生产者剩余,提高农民福利。

1.1.3 价格变化的总福利变动 将式(1)与式(3)汇总即获得了价格变化的长期总福利变动,为:

其中,△ω2=△x-CV,代表玉米价格变化造成的福利变化的二阶近似值。

而价格的短期福利变动则为:其中,△ω1代表玉米价格变化所引起的净福利变化的一阶近似值。由理论推导可知,价格的提升将会对农民的生产福利与消费福利造成相反方向的影响,但具体作用大小需要通过实证分析加以验证。

1.2 福利变动的影响机制分析

由前述分析可知,价格变化是影响福利变化的根源之一,而价格又受到供求两个方面影响,因此,影响玉米供给与需求的因素亦将间接通过影响价格而影响农民福利。

1.2.1 玉米供给的影响因素 根据供给理论可知,影响供给的因素包括影响供给主体、供给愿望与供给能力的各种经济和社会要素,这些因素主要有生产要素、产品价格、技术水平和客观环境等。各项因素作用于产量,与需求相互作用形成价格,进而影响农民福利。

生产要素。根据马克思主义的生产力构成要素理论,产出的高低与劳动者、劳动对象等因素密切相关[23],作物赖以生存的土地、劳动投入是玉米生产的重要影响因素。然而,当前我国农户小规模分散经营的状态导致大部分农民无力购买设备进行机械化、规模化生产,较高的交易成本又抑制了社会化服务的发展,劳动力的老龄化与女性化成为制约玉米供给的主要因素。同时,伴随科技的不断进步,资本投入在农业生产中的地位愈发凸显,物质资料对于玉米产量的提高发挥着重要的推动作用。因此,本研究选取主产省玉米播种面积、生产成本、女性人口比例、65岁以上老年人比例变量纳入玉米供给函数。

玉米价格。玉米价格对玉米生产具有调节作用。根据蛛网理论,在完全竞争市场中,农产品的当期价格由当期供给量决定,而当期供给量则由上一期市场价格决定,即玉米价格对玉米供给量的调整只能在下一个生产周期实现。农户作为理性主体,若上一期市场价格较高,则会提高当期玉米播种面积,带来当期玉米产量增加,并影响当期玉米价格,进而影响其福利。基于该原因,本研究采用滞后一期玉米价格作为预期价格。此外,滞后一期玉米价格一定程度上亦解决了产量与价格间的内生性问题。由于玉米价格是市场与政策调控的综合产物,因此本研究中并不单独纳入政策影响因素。

技术水平。受到国家调控以及城镇化进程不断推进导致的耕地、水等自然资源紧缺的约束,从长远来看,农业技术水平是决定我国玉米产出上限的主要因素。同时,技术进步不仅可以提高玉米单产,亦能够降低生产成本,综合提高农民收益,影响其生产积极性,继而实现玉米供给增长。然而,技术的转化、推广和实践需要时间。因此,本研究运用数据包络分析方法,选择单位面积种苗、肥料、农药、农膜、机耕水电以及其他费用作为投入变量,主要产品产值作为产出变量,并以2001年为基期剔除价格波动因素,运用DEA-Malmquist指数测算并将各主产省滞后一期玉米全要素生产率增长纳入玉米供给函数中,但不排除有些简单易行的技术会在当期作用于玉米产出,进而通过影响当期价格对下期玉米供给造成影响。

客观环境。社会环境与自然环境共同构成了约束玉米供给的客观环境,对玉米生产产生重要影响。近年来,城乡交流日益频繁,农民兼业化现象严重,这一方面会导致农村青壮年劳动力流出,另一方面则会提高农民家庭的收入水平,缓解其生产资本投入过程中来自资金的约束,并拓宽其信息获取渠道,一定程度上弥补了劳动力转移对生产造成的负面影响。考虑到农民当期投入主要来源于上期收入,因此,本研究将主产省滞后一期农民工资收入占其总收入的比重作为反映城镇化对玉米生产产生影响的变量。但是,新知识的获取可能会直接干预农户当期行为进而影响产出,因此城镇化水平亦可能对当期玉米产量造成影响。同时,农业生产是自然再生产与经济再生产的结合,自然环境对农作物的生长有着至关重要的影响,本研究选择成灾面积反映突发性气候条件对玉米生产的影响,并将主产省玉米种植面积占粮食播种面积的比重作为反映当地玉米种植传统、比较优势的变量,凸显主产省在玉米生产方面的优势。考虑到种植比例高亦意味着更强的市场力量,进而通过影响价格而改变收益进而调整农户的下期决策,因此,将滞后一期主产省玉米播种面积占粮食播种面积比重纳入玉米供给函数。

1.2.2 玉米需求的影响因素 玉米用途广泛,是重要的饲料原料和工业原料,用于口粮直接食用的则不多,仅占玉米总产量的6%不到(FAO:http://faostat.fao.org/),价格变动对农户福利的波及效应主要反映在其生产者福利方面。随着农民收入水平的不断提高,肉类成为农民餐桌上不可缺少的组成部分,其中,猪肉消费占肉类消费总量的80%以上,而生猪养殖则以玉米为主要成分的饲料为主。因此,对农户而言,玉米价格波动对其消费福利的影响可通过其猪肉消费来间接反映。在既有粮食价格波动对农户福利影响效应的研究中,粮食需求函数的构建均以主产省农民人均粮食消费量为因变量,具有代表性的有罗超平等[13]、苗珊珊[2]等研究。综上,本研究以农村居民家庭人均猪肉消费量折合成的饲料玉米消费量代表农民人均玉米需求量,转换标准为1 kg猪肉约等于2.56 kg玉米[24]。

消费经济学认为,经济因素、环境因素和消费者自身因素是影响消费者行为的三大主要因素[25]。经济因素从收入和价格方面对消费者行为产生约束,在收入既定的条件下,价格的提升会降低消费者产品购买量,进而影响消费者福利;环境因素主要指宏观经济环境、社会文化环境、政治法律环境和自然环境等,这些要素通过改变消费者的购买环境、渠道和认知等来影响消费者购买行为;消费者自身因素则主要指与消费者的生理、心理和行为能力有关的因素,消费者的个人特征、经历和偏好等会对其购买决策造成影响[26-27]。本研究结合既有研究成果,选取价格、收入和城镇化水平作为影响农村居民玉米消费量的变量。其中,由于玉米作为饲料用,因此,仍选择上期玉米生产者价格作为玉米价格代表,玉米价格越高,农民人均玉米需求量越少,同时,纳入上期猪肉价格,以控制除玉米价格变动外影响猪肉消费的市场因素。人均收入与城镇化等通过改变农民的消费能力、消费观念和消费可及性而影响农民的玉米(猪肉)消费。这些因素共同作用于农民的玉米需求,与玉米供给相结合,形成价格,复而对农户福利产生影响。

2 研究方法

结合前述理论分析,构建供给函数模型与需求函数模型以求得玉米供给的价格弹性、需求的价格弹性和收入弹性来估测玉米价格变动对农民福利的波及效应。本研究运用路径分析法与系统GMM方法作为实现研究目标的手段,以完成福利测算与其影响机制的检验。

2.1 供给的价格弹性估计——基于路径分析法

本研究选取主产省玉米产量为因变量,玉米播种面积、女性人口比例、65岁以上老年人比例、生产成本、成灾面积、滞后一期玉米价格、滞后一期城镇化水平、滞后一期玉米种植比例和滞后一期全要素生产率变动为自变量构建供给函数模型。然而,城镇化水平、种植结构和全要素生产率变动尽管在作用发挥上存在一定滞后性,但对当期产量亦有一定影响,进而通过改变供求关系影响价格而间接影响下期产量,这便导致传统的线性回归模型并不适用。路径分析法由于具有探索和检验显变量间因果关系的优势,在检验自变量对因变量的直接影响的同时,亦能检验两者间可能存在的间接效应,即分离出某一自变量对因变量的直接作用效果、通过其他变量对因变量的间接作用效果,成为精确解释各自变量对因变量直接与间接影响的最佳手段。供给函数模型中各自变量对因变量影响的结构如图1所示。

图1 玉米产量变动的影响因素和直接间接作用机制Fig. 1 Inf l uencing factors of corn production and the direct and indirect mechanism

2.2 需求的价格与收入弹性估计——基于系统GMM方法

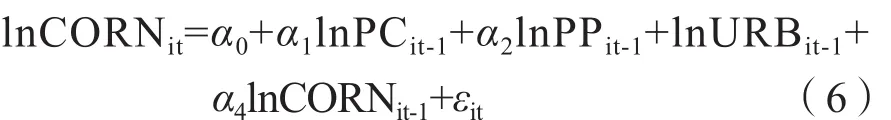

结合前述分析可知,滞后一期的玉米生产者价格、猪肉价格和城镇化水平会对当期农村居民人均玉米(猪肉)需求量产生影响。然而,居民对猪肉的需求还具有个人偏好、习惯等惯性,即当期猪肉需求量往往会受到上期猪肉需求量的影响、当期的玉米需求量会受到上期玉米需求量的影响,这导致传统的最小二乘估计方法并不适用,会造成估计系数有偏。因此,本研究选择系统GMM方法对方程进行估计,线性需求函数模型为:

式中:CORNit为主产省当期农民人均玉米需求量,PCit-1为玉米滞后一期生产者价格,PPit-1为猪肉滞后一期价格,URBit-1为滞后一期城镇化水平,CORNit-1为滞后一期人均玉米需求量。

2.3 数据来源

依据《国家粮食安全中长期规划纲要(2008—2020年)》对中国粮食主产区的划分标准以及各省玉米产量,选择黑龙江、吉林、内蒙古、山东、河南、河北、辽宁、山西、四川、云南、新疆、甘肃、山西、安徽、湖北、贵州、广西、重庆、江苏和宁夏等20个省(区、市)作为研究对象,20省(区、市)玉米产量占全国玉米总产量的98%,具有很好的代表性。此外,根据产区特征,将这20个玉米主产地划分为3个梯队:第一梯队为河北、内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、山东和河南产区,该梯队产区种植面积在200万hm2以上,总产量占全国比重65%,平均玉米播种面积比例43%;第二梯队为山西、四川、云南和陕西,该梯队产区种植面积在100万hm2以上,总产量占全国比重17%,平均玉米播种面积比例27%;第三梯队为江苏、安徽、湖北、广西、重庆、贵州、甘肃、宁夏和新疆,种植面积在100万hm2以下,总产量占全国比重15%左右,平均玉米播种面积比例14%,分别对三个梯队农民福利进行考察。数据主要来源于2001—2015年《中国农产品价格调查年鉴》、《中国农业年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人口与就业调查年鉴》和《中国统计年鉴》等。

3 结果与分析

3.1 玉米产量的影响路径分析

运用路径分析法对供给函数模型进行估计,得到各解释变量直接或间接对玉米产出的影响,估计结果整理于表1和表2。表1的弹性系数表示全部解释变量代表的因素对玉米产量产生的直接影响,表2的弹性系数表示主要解释变量代表的因素通过玉米价格对玉米产量产生的间接影响及其对玉米产量产生的总影响。

表1 玉米供给方程直接路径标准化回归估计结果Table 1 Normalization estimation results of corn supply equation: direct path

从表1可以看出,除全要素生产率变动外,各变量均通过显著性检验,且方向基本与预期相吻合。其中,核心变量滞后一期玉米价格的系数为0.060,即玉米供给的价格弹性为0.060,表明玉米价格每提高1%,玉米产量将提高0.060%。而女性化程度的提高会增加玉米产量与预期不符。相关研究表明,女性劳动力一般不会从事非农兼业活动[28],并通过劳动时间的延长增加劳动供给[29],同时,女性对生产更专注,有利于精耕细作,对农业生产具有“正面效应”[30]。此外,玉米生产成本的提高会降低玉米产量,表明玉米生产成本不断提高不仅会降低我国玉米在市场上的竞争力,更是会抑制农民种植积极性,影响玉米供给。

表2 玉米供给方程间接路径标准化回归估计结果Table 2 Normalization estimation results of corn supply equation: indirect path

从表2可以看出,种植结构和城镇化水平显著地影响玉米价格,进而通过玉米价格影响下期玉米供给量。玉米播种面积占当地粮食播种面积的比重越高,当地玉米价格越高,表明在种植传统、资源禀赋、市场力量和国家政策扶持的共同作用下会提高玉米价格,进而起到提高农民收益并激发其生产积极性的作用。城镇化水平的提升亦会提高玉米价格,这是因为农民收入的提高与消费观念的转变会增加其肉类消费量,间接带动玉米消费量并提高了饲料玉米价格。同时,城镇化带来青壮年劳动力的外流,通过减少劳动供给而降低玉米产量,需求增加而供给减少,亦会提高玉米价格。此外,玉米全要素生产率近年来不增反降,不利于玉米产业可持续发展。

3.2 玉米需求的影响因素分析

采用系统GMM方法对需求函数模型进行估计得到的结果如表3。对模型设定合理性进行检验可知,被解释变量的三阶滞后项均很显著,同时,Abond检验表明接受“扰动项无自相关”的原假设,此外,Sargan检验表明可以接受“所有工具变量都有效”的原假设,证明了该模型结果的可信度。

从估计结果来看,除城镇化水平未通过显著性检验以外,各解释变量均通过5%水平以上的显著性检验,且方向基本与预期相吻合。其中,核心变量滞后一期玉米价格的系数为-0.450,即玉米需求的价格弹性为0.450,玉米价格提高1%,人均玉米需求量下降0.450%。玉米价格提升推动饲料价格提高,生猪饲养成本的增加则拉高猪肉价格,根据需求理论,将降低人们对猪肉的需求量,即减少人们对玉米的需求量。滞后一期猪肉价格的提升则增加了人均玉米需求量,根据蛛网理论,上期猪肉价格较高会促进养猪农户加大生猪供应,从而消耗更多饲料粮,而本期猪肉上市量增加则会降低当期猪肉价格,根据需求理论,会增加农民的猪肉需求量,间接增加人均玉米需求量。人均纯收入亦显著影响人均玉米需求量,但收入弹性仅为0.084表明猪肉已经逐渐成为农民的刚需食物,弹性较小。城镇化水平未通过显著性检验,但方向与预期一致。

表3 玉米需求方程回归估计结果Table 3 Estimation results of corn demand equation

3.3 玉米产区农民PR与CR值分析

利用主产省玉米单位面积产值(元/hm2)、玉米播种面积(万hm2)、农村居民人均纯收入(元/人)和农业人口数(万人)等数据,计算得出各省玉米产值占农民总收入的比重(PR)。利用主产省农村居民人均玉米需求量(kg/人)、玉米价格(元/kg)和农村居民人均消费支出(元/人)等数据,计算得出各省玉米支出占消费总支出比重(CR)。

2001年以来,各梯队的PR值整体呈上升趋势,2014年起出现回落(表4)。第一梯队中,吉林、内蒙古和黑龙江的PR值排名前三。其中,黑龙江是在实施玉米临时收储政策后,由于价格的提高,种植结构调整迅速,成为主产区中的关键成员。第二梯队和第三梯队的PR值约占第一梯队的一半左右。其中,第二梯队的山西省PR值增幅较大,是进入第一梯队的重要后备力量。第三梯队的甘肃、新疆和宁夏等省亦是玉米供给的重要来源地。近年来,伴随农业供给侧结构性改革的不断推进,玉米生产调减取得了显著的成效,农民收入结构变化明显,保障各个梯队中关键力量省份农民福利,则成为保持各主产区玉米供给能力的根源所在。

表4 主产省玉米产值占农民总收入比重(PR)变动情况Table 4 Changes of PR in main corn production provinces

表5 主产区农户玉米支出占总支出比重(CR)变动情况Table 5 Changes of CR in main corn production provinces

2012年各梯队的CR值均出现了拐点(表5)。在2012年以前,主产省CR值处于下降状态,2012年以后则出现回升。同时,各梯队的CR值存在一定差异,第一梯队中,农民玉米支出占消费总支出的比重在0.5%~2%的范围内波动;第二和第三梯队中,农民玉米支出占消费总支出的比重在0~4%的范围内波动。这表明,随着城镇化水平与农民收入的不断提高,农民用于玉米方面的支出随着收入基数的增加而逐步减少,并被多元化的商品所取代。此外,玉米主产省由于具有原材料充裕的特点,在降低生活成本方面具有一定优势。

3.4 玉米产区农民福利的测算与分析

根据PR值和CR值可获得各主产省长、短期生产福利变动、消费福利变动和总福利变动。经过测算,各主产省长、短期福利变动趋势一致,在数值上仅有微小的差异,同时,由于第一、第二梯队是玉米供给的主力军,限于文章篇幅,本研究仅对第一、二梯队产区的农民短期生产和消费福利进行描述。

总体来看,第一梯队主产省农民短期生产福利在2013年以前呈波动上升趋势,而2013年以后开始回落(图2)。纵观该阶段数据资料,自2004年国家为稳定粮食价格开始实施粮食最低收购价格政策等宏观粮食调控措施以来,尤其是2008年玉米临时收储政策开始执行后,玉米价格稳步提升,农民生产福利快速增加,其中以具有资源禀赋优势、获得国家政策支持的东北三省和内蒙古最为明显。而在面临着“天花板”、“地板”的挤压下,伴随供给侧结构性改革的不断推进,农民福利伴随玉米价格走低而下降明显,较之于峰值2014年,2015年农民福利下降113.76亿元,同时,农民对此进行种植结构调整,从前文2014年PR值的降幅便可见一斑,对我国未来粮食安全构成威胁。尽管玉米价格逐步走向市场化,但东北三省和内蒙古由于具有悠久的生产历史,加之近年来城镇化进行过程中人口转移与规模化、机械化经营的配合,使其农民福利虽有回落趋势但仍较之于其他主产省略高,从而有利于稳定农民生产积极性与我国玉米供应。短期消费福利与玉米价格变动呈相反态势,并在2012年起逐步回升,与前文理论推导相一致。尽管农民短期消费福利变动幅度不大,但存在明显的省际差异。河北、山东和河南三省,随着玉米价格的变动,农民消费福利波动明显。按产量排序,河北、山东和河南在中国玉米主产省中位列第4至第6位,亦是重要的玉米供给力量,因此,要注重玉米价格波动对这些省份的影响。但这些省份并未直接接受临时收储政策的政策干预,在玉米价格开放后,能够更好地适应市场,应充分发挥自身的自然条件、劳动力等优势,提高生产质量、效益与竞争力。

图2 第一梯队产区主产省农民短期生产和消费福利变动情况Fig. 2 Changes of short-term consumption welfare of farmers in the fi rst echelon production areas

短期总福利变动是短期生产福利变动与短期消费福利变动之和,由前述分析可知,价格变动带来的生产福利的增加远大于消费福利的减少,因此短期总福利变化趋势与短期生产福利变化趋势一致。近3年在市场与政府双重干预下,主产地农民短期福利不断走低,对农民的种植积极性影响较大,不利于玉米产业的可持续发展。

第二梯队是我国玉米供给的重要后备力量,保证当地农民生产积极性对于保障国家粮食安全具有重要意义。第二梯队产区农民的短期生产、消费与总福利变动趋势与第一梯队相似,但从绝对量上看,第二梯队生产福利的变动仅为第一梯队的一半左右(图3)。这是由于第二梯队城镇化现象更明显、种植结构更多元化,农民收入受到玉米价格波动的影响有限,一定程度上有利于稳定渡过价格市场化对本地农民造成的冲击。在第二梯队中,山西省的短期生产福利提高迅速,结合前述分析可知,山西已经逐步成为第二梯队的“排头兵”。从短期消费福利变动来看,四川省的短期消费福利下降最为迅猛,需要对当地民生进行重点观察与保护。

图3 第二梯队产区主产省农民短期生产和消费福利变动情况Fig. 3 Changes of short-term consumption welfare of farmers in the second echelon production areas

4 结论与建议

4.1 结论

总体来看,玉米价格变动对农民的生产与消费福利呈不同方向影响,伴随供给侧结构性改革的不断推进,主产区农民福利回落明显,对农民玉米种植积极性产生显著影响。然而,不同梯队产区拥有差异性禀赋,在福利发生变动时可发挥各自比较优势来应对,如具有悠久生产历史、自然与社会条件得天独厚的第一梯队;产业结构与种植结构更加多元化的第二梯队等。

具体而言,主产区除结合农业政策等支持外,还可通过调整种植结构、提高城镇化水平、激发农民主观能动性来提高农民福利,但是,科技进步的作用尚未充分发挥。

4.2 建议

1)要继续加强对粮食价格的宏观调控并完善农业补贴政策。具体而言,多元化玉米市场购销主体,推动玉米产后销售顺利进行,保持市场价格稳定。同时,辅以主产区财政支农、完善农业补贴政策,保障农民收入及生产积极性;

2)积极培育新型职业农民,强化主产区生产配套设施和社会保障服务建设,改善农业生产老龄化、女性化和技术缺乏造成的生产经营效率低下的现状,让农民安心生产,使农业收入能支撑其幸福、体面地生活;

3)立足主产区原料优势,依照国家产业政策要求,引导玉米种植结构调整与加工合理布局,创建主产区品牌,积极发展区域经济。同时,积极研发和推广高新技术,提高玉米产量和品质,降低生产成本及风险,推动主产区玉米产业健康发展。

参考文献:

[1] 李光泗, 郑毓盛. 粮食价格调控、制度成本与社会福利变化——基于两种价格政策的分析[J]. 农业经济问题, 2014,35(8): 6-15, 110.Li G S, Zheng Y S. Grain price regulation, system cost and social welfare changes—Based on two price policies[J]. Issues in Agricultural Economy, 2014, 35(8): 6-15, 110.

[2] 苗珊珊. 中国粮食价格波动的农户福利效应研究[J]. 资源科学,2014, 36(2): 370-378.Miao S S. Analysis of the effect of grain price fluctuation on welfare[J]. Resources Science, 2014, 36(2): 370-378.

[3] 同海梅, 陆迁. 论粮食价格波动对城镇居民的福利影响[J]. 西北农林科技大学学报 (社会科学版), 2014, 14(3): 100-105.Tong H M, Lu Q. Effects of grain price fluctuation on urban residents’ welfare[J]. Journal of Northwest A & F University(Social Science Edition), 2014, 14(3): 100-105.

[4] 苗珊珊. 粮食价格波动对农村与城镇人口福利变动的影响差异分析[J]. 财贸研究, 2014, 25(5): 46-53.Miao S S. Grain price volatility on rural and urban population welfare effects[J]. Finance and Trade Research, 2014, 25(5): 46-53.

[5] 徐永金, 陆迁. 粮食价格波动对主产区福利影响的实证分析[J].财贸研究, 2012, 23(5): 61-67.Xu Y J, Lu Q. Empirical analysis of welfare effects of grain price volatility in main producing areas[J]. Finance and Trade Research,2012, 23(5): 61-67.

[6] 苗珊珊. 中国粮食价格波动的区域福利效应研究[J]. 经济问题,2015(2): 114-119.Miao S S. Regional difference of food price volatility welfare analysis: Based on the producing and sales districts perspective[J].On Economic Problems, 2015(2): 114-119.

[7] 罗超平, 牛可, 但斌. 粮食价格、农业补贴与主产区农户福利效应[J]. 宏观经济研究, 2017(4): 122-135.Luo C P, Niu K, Dan B. Grain price, agricultural subsidy and farmers welfare effect in main producing areas[J].Macroeconomics, 2017(4): 122-135.

[8] 赵昕东, 汪勇. 食品价格上涨对不同收入等级城镇居民消费行为与福利的影响——基于QUAIDS模型的研究[J]. 中国软科学, 2013(8): 154-162.Zhao X D, Wang Y. Research on the effects of food price rise on the consumption behavior and welfare of urban residents based on QUAIDS model[J]. China Soft Science, 2013(8): 154-162.

[9] Minot N, Goletti F. Rice market liberalization and poverty in Viet Nam[J]. International Food Policy Research Reports, 2000(114):1-113.

[10] King A. Welfare analysis of tax reforms using household data[J].Journal of Public Economics, 1981, 21(2): 183-214.

[11] Barrett B, Dorosh A. Farmers’ welfare and changing food prices:Nonparametric evidence from rice in Madagascar[J]. American Journal of Agricultural Economics, 1996, 78(3): 656-669.

[12] Banks J, Blundell R, Lewbel A. Tax reform and welfare measurement: Do we need demand system estimation?[J].Economic Journal, 1996, 106(438): 1227-1241.

[13] 罗超平, 牛可, 张梓榆, 等. 粮食价格波动与主产区农户福利效应——基于主产区省际面板数据的分析[J]. 中国软科学,2017(2): 37-53.Luo C P, Niu K, Zhang Z Y, et al. Fluctuation in grain price and farmers welfare effect in main production areas—Analysis based on provincial panel data of main production areas[J]. China Soft Science, 2017(2): 37-53.

[14] Deaton A, Muellbauer J. An almost ideal demand system[J].American Economic Review, 1980, 70(3): 312-326.

[15] Banga R. Impact of Green Box Subsidies on Agricultural Productivity, Production and International Trade[M].Commonwealth Secretariat, 2016.

[16] Bhagwati N. In Defense of Globalization[M]. Oxford University Press, 2004.

[17] 于晓华, 武宗励, 周洁红. 欧盟农业改革对中国的启示: 国际粮食价格长期波动和国内农业补贴政策的关系[J]. 中国农村经济, 2017(2): 84-96.Yu X H, Wu Z L, Zhou J H. Enlightenment from EU’s agricultural reform on China: The relationship between long-term fl uctuation of international grain price and domestic agricultural subsidy policy[J]. Chinese Rural Economy, 2017(2): 84-96.

[18] 李邦熹, 王雅鹏. 小麦最低收购价政策对农户福利效应的影响研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2016(4): 47-52, 129.Li B X, Wang Y P. Effects of flour price policy for wheat on farmers’ welfare[J]. Journal of Huazhong Agricultural University(Social Science Edition), 2016(4): 47-52, 129.

[19] 谭智心, 周振. 农业补贴制度的历史轨迹与农民种粮积极性的关联度[J]. 改革, 2014(1): 94-102.Tan Z X, Zhou Z. The association degree of the history track of agricultural subsidies system and the enthusiasm of peasant for growing grain[J]. Reform, 2014(1): 94-102.

[20] Jayne S, Myers J, Nyoro J. The effects of NCPB marketing policies on maize market prices in Kenya[J]. Agricultural Economics, 2008, 38(3): 313-325.

[21] Ali Z, Sidhu S, Vatta K. Effectiveness of minimum support price policy for paddy in India with a case study of Punjab[J].Agricultural Economics Research Review, 2012, 25(2): 231-242.

[22] 邵飞, 陆迁. 我国玉米价格波动福利效应分析[J]. 价格理论与实践, 2010(8): 53-54.Shao F, Lu Q. Welfare effect analysis of corn price fl uctuation in China[J]. Price: Theory & Practice, 2010 (8): 53-54.

[23] 范红忠, 周启良. 农户土地种植面积与土地生产率的关系——基于中西部七县(市)农户的调查数据[J]. 中国人口·资源与环境, 2014, 24(12): 38-45.Fan H Z, Zhou Q L. A study of the relationship between household land acreage and land productivity based on the survey data of central and western seven counties’s (cities’s) farmers[J]. China Population, Resources and Environment, 2014, 24(12): 38-45.

[24] 胡向东, 王济民. 我国生猪饲料耗粮量估算及结构分析[J]. 农业技术经济, 2015(10): 4-13.Hu X D, Wang J M. Estimation and structure analysis of feed consumption for pigs in China[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2015(10): 4-13.

[25] 田青, 马健, 高铁梅. 我国城镇居民消费影响因素的区域差异分析[J]. 管理世界, 2008(7): 27-33.Tian Q, Ma J, Gao T M. Regional differences of influencing factors on consumption of urban residents in China[J].Management World, 2008(7): 27-33.

[26] 肖立, 杭佳萍. 大众消费时代的居民消费特征及消费意愿影响因素分析——基于江苏千户居民家庭消费专项调查数据[J].宏观经济研究, 2016(2): 120-126, 136.Xiao L, Hang J P. Analysis of residents’ consumption characteristics and consumption willingness in mass consumer era—Based on the survey data of household consumption in thousands of households in Jiangsu Province[J]. Macroeconomics,2016(2): 120-126, 136.

[27] 徐斌, 陈建宝. 财政支农支出、经济增长、收入差距与区域农村居民消费——基于非参数可加模型的实证研究[J]. 数理统计与管理, 2015, 34(5): 769-783.Xu B, Chen J B. Empirical study on governments’ fiscal expenditure supporting agriculture, economic growth, income gap and regional rural residents’ consumption: Based on nonparametric additive model[J]. Journal of Applied Statistics and Management, 2015, 34(5): 769-783.

[28] 刘晓昀, Sicular T, 辛贤. 中国农村劳动力非农就业的性别差异[J]. 经济学(季刊), 2003(2): 711-720.Liu X Y, Sicular T, Xin X. Gender difference in non-agricultural employment in rural China[J]. China Economic Quaterly, 2003(2):711-720.

[29] 吴惠芳, 饶静. 农业女性化对农业发展的影响[J]. 农业技术经济, 2009(2): 55-61.Wu H F, Rao J. The influence of agricultural feminization on agricultural development[J]. Journal of Agrotechnical Economics,2009(2): 55-61.

[30] 彭代彦, 文乐. 农村劳动力老龄化、女性化降低了粮食生产效率吗——基于随机前沿的南北方比较分析[J]. 农业技术经济,2016(2): 32-44.Peng D Y, Wen L. Does aging and feminization of rural labor force decrease grain production eff i ciency—A comparative analysis of south and north China based on stochastic frontier[J]. Journal of Agrotechnical Economics, 2016 (2): 32-44.