低碳试点城市工业碳排放脱钩因素分解研究

——以镇江市为例

(河海大学 商学院,江苏 南京 211000)

1 引言

由于人口、资源和基础设施相对密集,城市是能源消耗和碳排放的集中地,城市能源消费量占全球能源消费总量的70%以上,城市排放的温室气体占全球排放温室气体的80%[1]。我国城市碳排放量占全国碳排放总量的90%[2],因此城市是我国减缓全球气候变化和实施低碳发展战略的重要阵地。城市低碳发展是实现全国节能减排目标的重要途径,也是城市可持续发展和生态文明建设的必然选择。鉴于城市在低碳经济建设中的重要作用,我国出台了一系列政策措施来大力推进低碳城市建设,其中最重要的就是在全国范围内开展低碳城市试点工作,这是推动落实我国控制碳排放行动目标的重要举措。

受历史传统、资源禀赋等因素的影响,我国绝大多数城市的产业结构以工业为主,工业生产过程本身及其对传统化石能源的消耗,是碳排放产生的主要来源。因此,工业部门成为城市节能减排的重点领域,也是城市碳排放研究的重点。总体上,相关研究主要集中在工业碳排放影响因素和脱钩效应分析这两个方面[2-9]。邓明君测算了1999—2008年湘潭市规模以上工业企业能源消耗碳排放量和碳排放强度,分析了碳排放变化趋势,总结出导致碳排放强度变化的驱动力因素[3];谢守红、邵珠龙分析了1999—2010年无锡市各工业行业的碳排放强度和变化趋势,量化了效率效应、结构效应对工业碳排放强度变化的影响[4];丛建辉、刘学敏、朱婧等测算了2000—2010年济源市工业碳排放量,分析了结构因素、规模因素和技术因素对碳排放量变化的影响[6]。

塔皮奥脱钩模型最早用于研究欧洲交通业经济增长与运输量、CO2排放之间的脱钩效应[10],现已被广泛应用于研究经济增长与碳排放之间的脱钩关系。齐静、陈彬运用塔皮奥脱钩分析方法研究了重庆市各工业部门经济增长、能源消耗和碳排放之间的关联特征[8];王君华、李霞运用塔皮奥脱钩模型测度了2000—2011年我国工业全部行业和分要素密集度行业的经济增长与碳排放之间的脱钩关系与程度,分析了两者脱钩发展的变化趋势[11]。LMDI分解技术将碳排放分解为各因素的作用、定量分析因素变动对排放量变动的影响,是研究这类问题的有效技术手段。陈诗一采用LMDI方法对改革开放以来我国工业全行业CO2排放强度变化的影响因素进行了分解研究[12];涂红星运用LMDI方法对1994—2010年我国工业行业碳排放强度的影响因素进行了分解研究[13]。通过文献梳理发现,大多数研究都是独立研究碳排放的影响因素与脱钩效应,除少数学者进行了这方面的研究外[14-16],很少将两者结合来研究碳排放脱钩效应的影响因素,且相关研究局限于整个区域或整个工业的层面,没有深入到具体的重点行业。鉴于此,本文基于塔皮奥脱钩理论和LMDI分解技术,构建脱钩因素分解模型,对镇江市工业和6个重点行业的碳排放脱钩趋势与脱钩因素进行全方位研究,并对镇江市工业低碳转型提出政策建议。

本文选择镇江市作为低碳试点城市工业碳排放研究的案例城市,主要原因在于:①镇江市是我国第二批国家级低碳试点城市,是我国首批国家工业绿色转型试点城市,镇江官塘低碳新城入选了首批国家低碳城(镇)试点,三次入选国家级绿色低碳区域试点,说明镇江低碳建设受到国家的高度重视,具有较大的研究价值。②镇江市的低碳发展成果丰硕,是低碳城市的典型代表,低碳建设走在全国前列。但同时镇江市的工业结构“偏化偏重”,电力、钢铁等传统重工业在经济发展中起主导作用,工业减排压力艰巨,亟需低碳转型的相关政策。因此,本研究不但有利于掌握工业碳排放的行业特征与差异,针对行业的碳排放脱钩效应及其分解因素,制定差异化的行业节能减排政策,推动镇江低碳建设的进一步发展,而且对其他试点城市的低碳发展路径有着重要的参考意义。

2 研究方法

2.1 塔皮奥脱钩理论

脱钩最早应用于物理学研究中,主要是指原来有联系的两个变量脱离相互影响。塔皮奥在研究1970—2001年欧洲经济发展与碳排放之间的关系时提出了两者之间的脱钩弹性公式[10]:

(1)

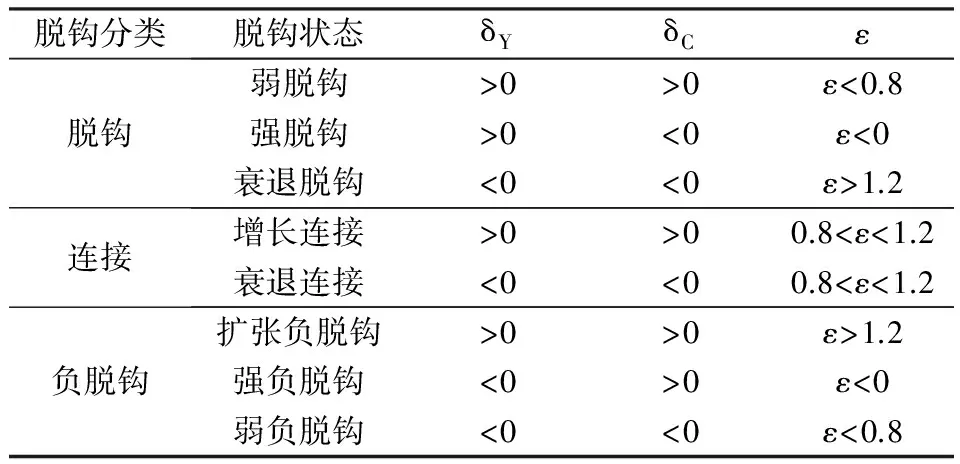

式中,ε(CO2,GDP)为国内生产总值(GDP)与CO2排放之间的脱钩弹性;ΔCO2为当期相对上期CO2排放量的变化量;δC表示CO2排放量的变化率;ΔGDP表示当期相对于上期区域生产总值的变化量;δY表示GDP的变化率。塔皮奥根据脱钩弹性值将脱钩状态分为连接、脱钩和负脱钩三类情况,并进一步划分为8种细分状态,见表1。由表1可见,经济增长时期,即δY>0时,脱钩因子ε的值越小,脱钩效应越强;经济衰退时期,即δY<0时,脱钩因子ε越大,脱钩效应越强。

表1 脱钩状态与脱钩指数对应关系

2.2 LMDI分解法

目前能源消耗的影响因素分解方法主要有指数分解法(IDA)和结构分解法(SDA)两种。相对于SDA方法需要投入—产出表的数据作为支撑,由于IDA方法只需使用部门数据,特别适合分解含有较少因素,包含时间序列数据的模型,在环境经济研究中得到广泛应用。本文采用IDA类中的对数指标分解方法(Log Mean Divisia Index,LMDI)对我国碳排放因素进行分解分析,将镇江工业能耗碳排放(C)影响因素分为能源结构效应、能源强度效应、经济结构效应、经济规模效应四种因素,计算公式为:

(2)

式中,i表示工业分行业;Ci表示工业分行业i的碳排放量;Ei表示工业分行业i的能源消耗量;Yi表示工业分行业i的工业总产值;Y表示整个工业的工业总产值;Mi=Ci/Ei表示能源结构;Ii=Ei/Yi表示能源强度;Si=Yi/Y表示经济结构。

利用LMDI加和分解方法对式(2)的模型进行因素分解,则差分可分别表示为:

ΔC=Ct-C0=ΔCmix+ΔCint+ΔCstr+ΔCact

(3)

(4)

(5)

(6)

ΔCact=Σiwi×lnYt/Y0

(7)

(8)

式中,ΔCmix表示能源结构效应引起的碳排放变化;ΔCint表示能源强度效应引起的碳排放变化;εstr表示经济结构效应引起的碳排放变化;εact表示经济规模效应引起的碳排放变化;wi为权重系数。

2.3 脱钩因素分解模型

结合式(1)—式(7),推导出脱钩因素分解模型:

=εmix+εint+εstr+εact

(9)

式中,εmix表示能源结构效应引起的脱钩因子变化;εint表示能源强度效应引起的脱钩因子变化;εstr表示经济结构效应引起的脱钩因子变化;εact表示经济规模效应引起的脱钩因子变化。因此,各效应对脱钩因子变化的贡献可通过下式进行计算:

(10)

(11)

(12)

(13)

E=|εmix|+|εint|+|εstr|+|εact|

(14)

式中,Pmix、Pint、Pstr、Pact分别表示能源结构效应、能源强度效应、经济结构效应和经济规模效应对脱钩因子变化的贡献。

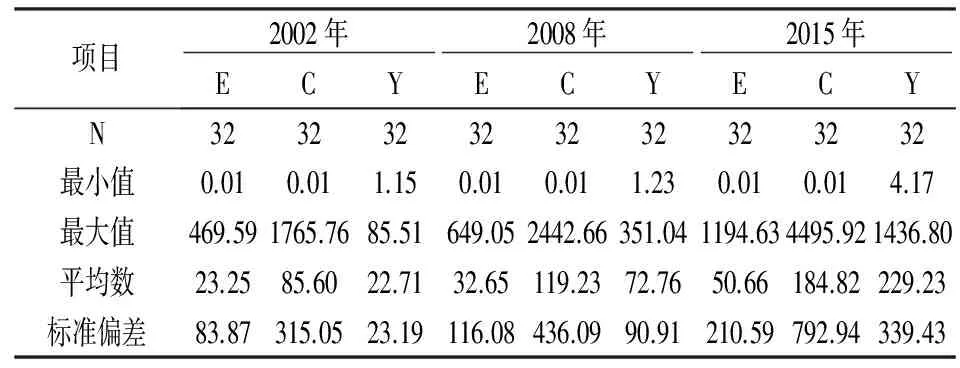

3 数据

本文选择2002—2015年为研究区间,研究对象为镇江市32个规模以上工业分行业,各行业的工业总产值、能源消费量等数据来源于2013—2016年的《镇江统计年鉴》。镇江市工业行业消费的化石燃料能源种类主要为原煤、洗精煤、焦炭、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气和天然气,依据以上能源消耗量计算碳排放量。为剔除价格变动因素的影响,采用工业品出厂价格指数将历年各行业的工业总产值平减为2002年不变价格。由于篇幅有限,只列出2002年、2008年和2015年的数据,见表2。

表2 相关数据统计描述

注:能源消耗量E的单位为万t标准煤;碳排放量C的单位为t;工业总产值Y的单位为亿元。

4 结果与讨论

4.1 工业碳排放特征分析

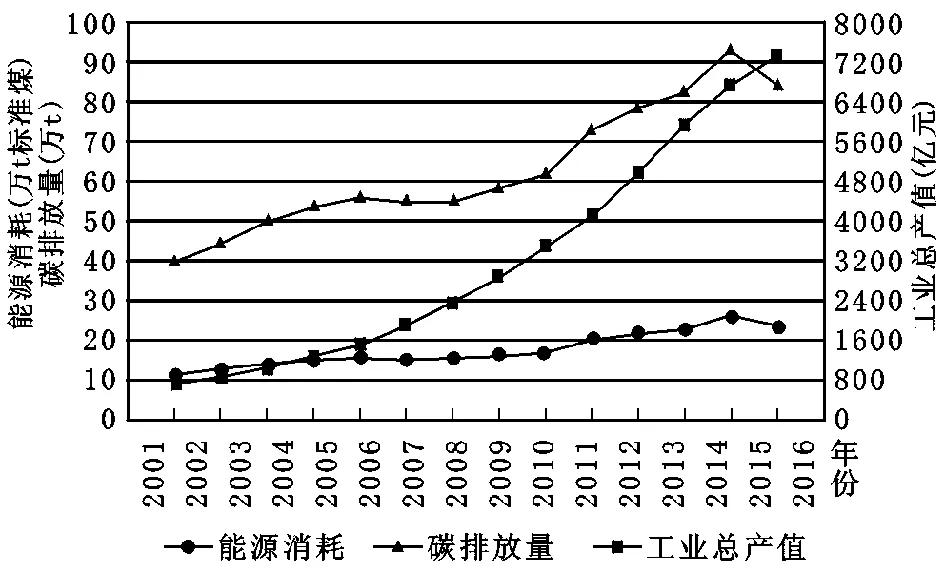

从图1可见,随着镇江市工业化的快速推进,工业经济增长迅速,工业总产值由2002年的800亿元增加到2015年的7200亿元,涨幅达9倍;同时,受工业经济发展的刺激,镇江市整个工业行业的能源消耗量和碳排放量2002—2015年均增长到原来的2倍左右。具体来看,2002—2006年镇江市整个工业行业的经济增长速度逐渐加快,但始终处于较低的水平,工业总产值增长了100%,而能源消耗量和碳排放量增长了约50%,相对增速较快,这反映出该阶段工业高耗能、高排放的发展特征;2006—2010年整个工业行业的经济增长速度加快,工业总产值增长了150%,而能源消耗量和碳排放量分别在1100万t和4200万t上下浮动,表现较平稳;2010年之后,由于镇江市经济增长继续提速,能源消耗量和碳排放量都出现较大幅度的增长,直到2014年之后,经济增长速度放缓,能源消耗量和碳排放量出现显著下降。

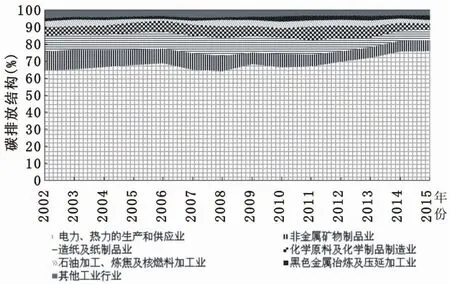

从图2可见,2002—2015年镇江市工业碳排放量居前6位的行业有:电力热力的生产和供应业、非金属矿物制品业、造纸及纸制品业、化学原料及化学制品业、石油加工炼焦及核燃料加工业和黑色金属冶炼及压延加工业。这6个行业在2002—2015年的碳排放总量占工业碳排放总量的比重一直维持在95%左右,其中电力热力的生产和供应业在工业碳排放中始终占据主导地位,比重在波动中有所上升,由2002年的65%上升到2015年的70%;非金属矿物制品业和造纸及纸制品业的碳排放量占比相似,两者的比重在波动中由2002年的10%下降到2015年的5%;化学原料及化学制品业和石油加工炼焦及核燃料加工业的碳排放比重分别为6%和4%,变化幅度较小;黑色金属冶炼及压延加工业在前6个行业中碳排放量占比最小,比重在波动中略有上升。

图1 镇江市工业部门能源消耗量、碳排放量和工业总产值

图2 镇江市工业碳排放结构

4.2 工业碳排放脱钩因素分析

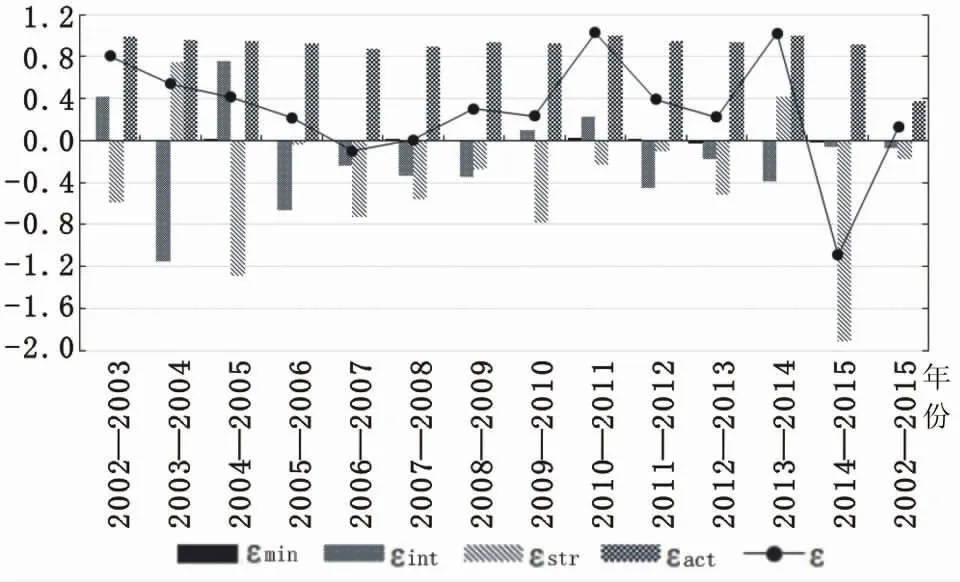

基于塔皮奥的脱钩模型,本文测算了镇江市2002—2015年各阶段工业碳排放与经济增长之间的脱钩因子,利用脱钩因素分解模型对脱钩因子进行了分解,结果见表3。从表3可见,镇江市工业碳排放存在一定的脱钩效应,与上文的分析结果(图1)相互印证。具体而论,2002—2006年镇江市的工业经济发展水平较低,能源消耗较少,碳排放增长速度处于较低水平,因此在该期间的4个阶段基本上都处于弱脱钩状态。由于镇江市工业总产值增长率在逐渐上升,这4个阶段的脱钩因子呈逐渐下降趋势,说明脱钩效应在增强。2006—2010年镇江市工业得到较快发展,而能源消耗量和碳排放量没有明显变化,因此该期间的4个阶段处于较强的脱钩状态。其中,2006—2007年镇江市的能源消耗量和碳排放量表现出强脱钩状态。这主要是因为2007年世界经济遭受金融危机影响,出口工业需求不足,能源消耗和碳排放量显著下降,因此出现了工业经济增长而碳排放量呈负增长的强脱钩现象。2010—2014年镇江市工业经济增长更迅速,工业经济结构以电力、钢铁等高碳行业为主,资源导向型的粗放式发展虽然使工业经济得到发展,但生产过程中碳排放量增长幅度也相应增大。因此,该期间的4个阶段处于较弱的脱钩状态,甚至有两个阶段出现增长连接状态。2014—2015年镇江市低碳试点城市建设的成果开始显现,工业经济增速虽然有所放缓,但能源消耗和碳排放量降低更显著,此阶段表现出强脱钩状态。

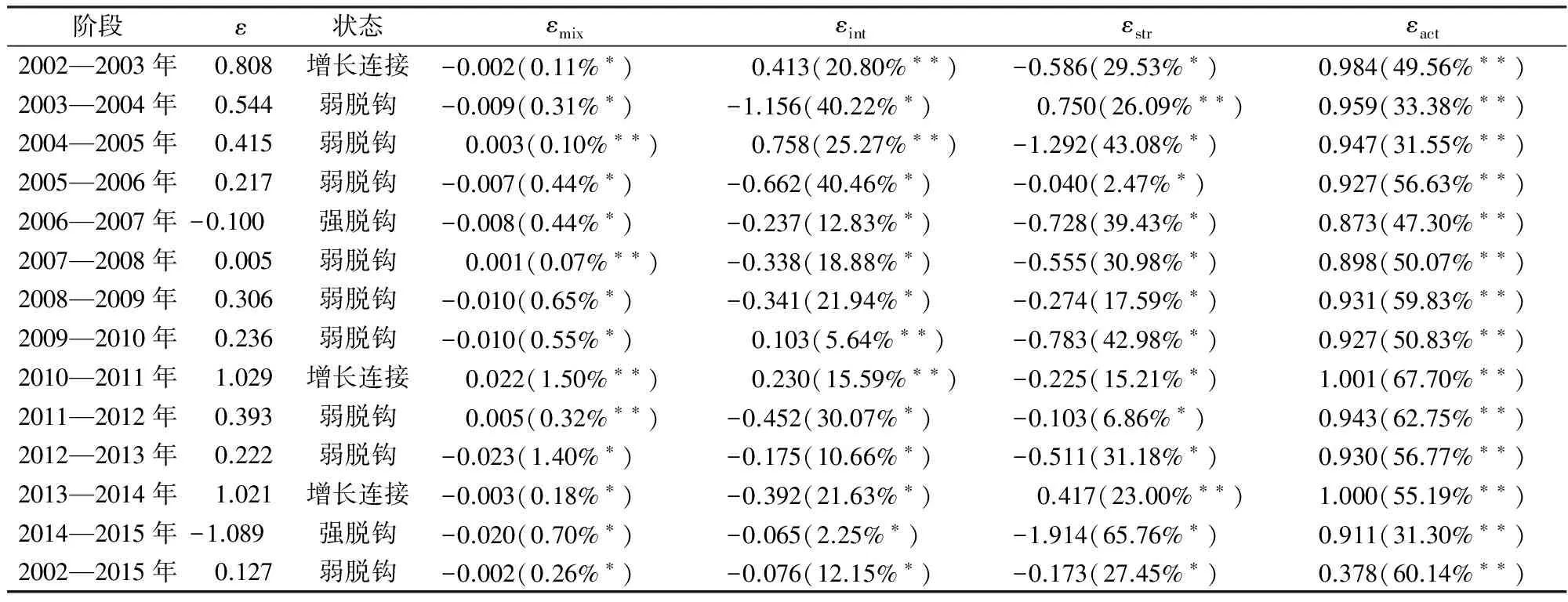

表3 工业碳排放各阶段脱钩状态及脱钩因子分解结果

注:括号内表示各效应对于脱钩因子变化的贡献率,*表示促进碳排放脱钩,**表示抑制碳排放脱钩。

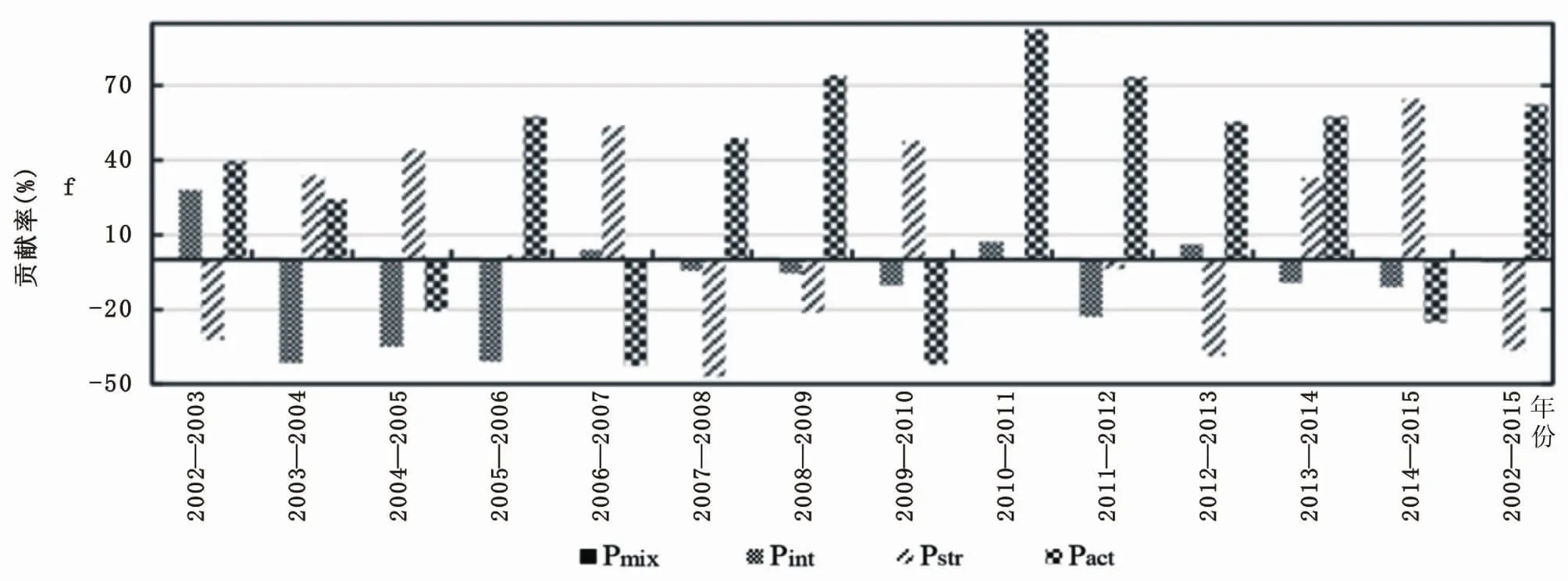

从图3可见,经济规模效应是镇江市工业碳排放脱钩的主要抑制因素。从整个阶段看,经济规模效应的贡献为60.14%。从各个阶段看,经济规模效应的贡献均在30%以上,其中2010—2011年和2011—2012年两个阶段达到60%以上(表3)。2002—2015年镇江市工业经济增长了约800%,石化、钢铁、建材、电力等高耗能产业不断发展壮大,导致工业碳排放量大幅增加,抑制了碳排放和经济发展的脱钩效应。

经济结构效应是镇江市工业碳排放脱钩的主要促进因素。从整个阶段看,经济结构效应的贡献为27.45%。从各个阶段看,除2003—2004年和2013—2014年外,经济结构调整对工业碳排放的脱钩效应起到了不同程度的促进作用,其中2014—2015年达到65.76%(表3)。主要原因是:作为低碳的试点城市,镇江市近年来实施了一系列低碳产业政策,促使工业经济结构低碳转型,促进了碳排放和经济发展的脱钩效应。

能源强度效应对镇江市工业碳排放脱钩主要起促进作用。从整个阶段来看,能源强度效应的贡献为12.15%。从各个阶段看,能源强度在不同阶段所起的作用不同。具体而言,镇江市的能源强度在2002—2003年、2004—2005年、2009—2010年和2010—2011年这4个阶段对脱钩效应起抑制作用,而在其他9个阶段起不同程度的促进作用,其中2003—2004年和2005—2006年两个阶段的贡献达到40%以上(表3)。经济发展促进工业技术进步,提高了能源的利用效率,促进了碳排放和经济发展的脱钩效应。

能源结构效应对镇江市工业碳排放脱钩具有正负两方面的影响,但对脱钩效应的贡献始终小于2%(表3),影响甚微。主要原因是:镇江市资源匮乏,大部分所需能源都是由外地输入。长期以来能源结构单一,煤炭和石油的主体地位没有发生变化,天然气等低碳能源虽然开始逐步加大了利用步伐,但占能源结构比重偏小,不能有效改善能源结构效应。由于能源本身的结构稳定性,碳排放量始终保持在一个较稳定的水平,因此对碳排放和经济发展的脱钩效应影响很小。

图3 工业碳排放各阶段脱钩因子分解结果

4.3 重点碳排放行业脱钩因素分析

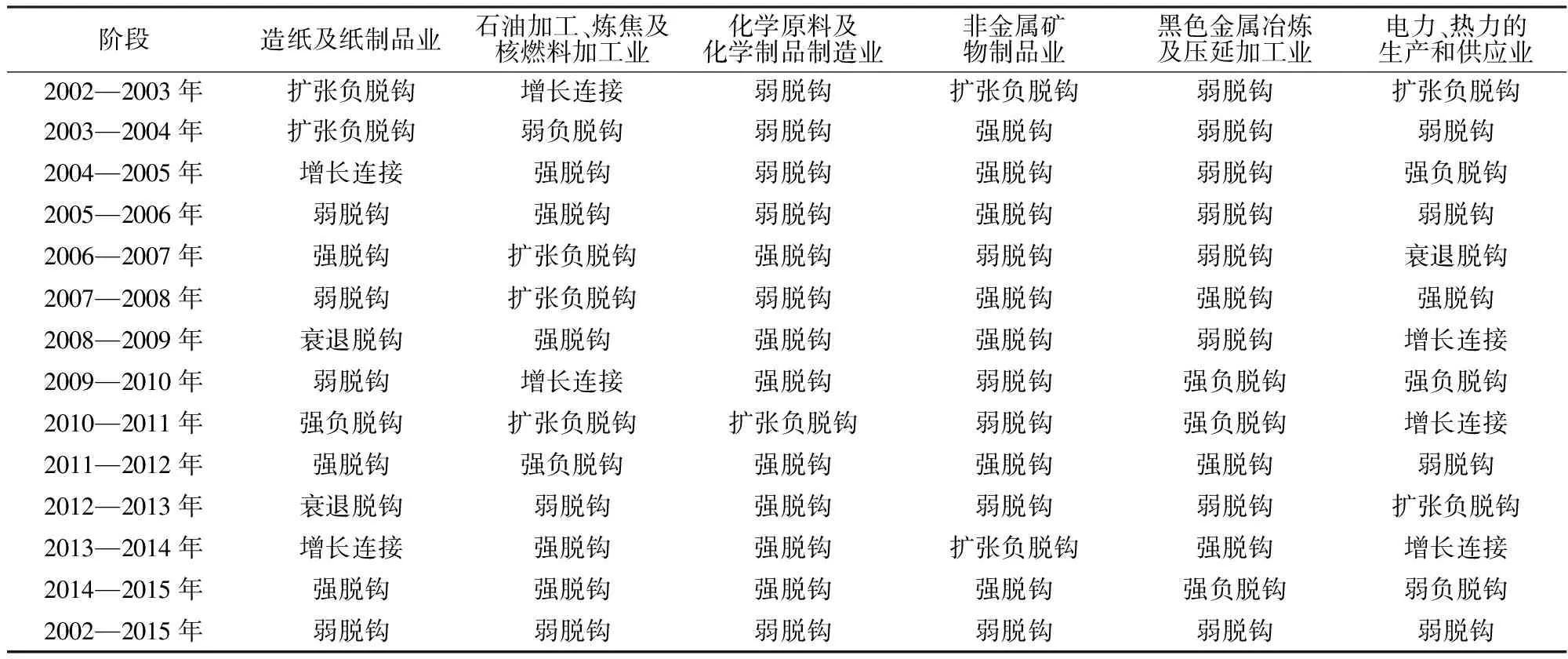

为了探究重点碳排放行业的脱钩情况,本文进一步对碳排放量前6位行业的脱钩趋势(表4)和脱钩因素(图4)进行了分析。从表4可见,不同行业的碳排放脱钩状态演化趋势存在差异。具体来说,造纸及纸制品业、石油加工炼焦及核燃料加工业和电力热力的生产供应业脱钩状态最不稳定,三者均经历了强脱钩、弱脱钩、增长连接、扩张负脱钩、衰退脱钩、强负脱钩等状态的反复变化。化学原料及化学制品制造业和非金属矿物制品业经历了相似的脱钩状态变化过程。黑色金属冶炼及压延加工业的脱钩状态从弱脱钩到强脱钩,再逐渐减弱为强负脱钩,然后强弱脱钩状态交替出现,最后为强负脱钩。从2002—2015年整个阶段来看,镇江市6个重点碳排放行业均处于弱脱钩状态。

表4 重点碳排放行业各阶段脱钩状态

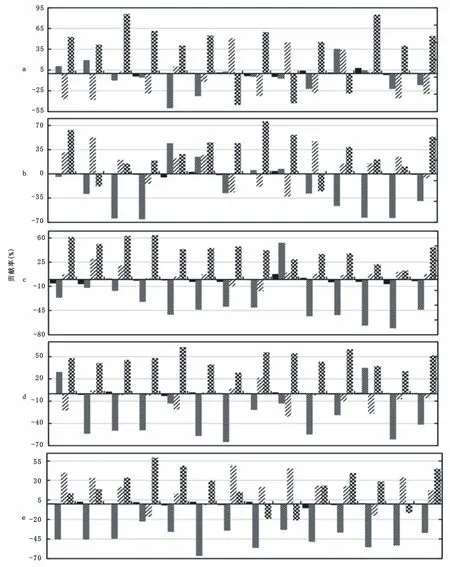

从造纸及纸制品业的碳排放脱钩分解因素来看(图4a),镇江市的经济规模效应是该行业碳排放脱钩效应的主要抑制因素,经济结构效应是碳排放脱钩效应的主要促进因素,能源强度效应在碳排放脱钩过程中主要起促进作用,而能源结构效应对碳排放的影响甚微。从整个阶段来看,镇江市的经济规模效应对造纸及纸制品业对碳排放脱钩效应的抑制影响达到54.04%,经济结构效应和能源强度效应对碳排放脱钩起促进作用,贡献率分别为16.46%和29.33%,而能源结构效应对碳排放的影响几乎为0。

从各个阶段来看,镇江市的经济规模效应在各个阶段对碳排放的脱钩效应始终起到了抑制作用,平均贡献率为34.54%,经济结构效应在2002—2003年等10个阶段促进了碳排放的脱钩效应,能源强度效应在2004—2005年等9个阶段对碳排放起不同程度的促进作用,能源结构效应对碳排放脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。

图4 重点碳排放行业各阶段脱钩因素贡献率

从石油加工炼焦及核燃料加工业的脱钩分解因素看(图4b),经济规模效应是该行业碳排放脱钩的主要抑制因素,能源强度效应是主要的促进因素,经济结构效应在脱钩过程中主要起促进作用,而能源结构效应的影响甚微。整个阶段,镇江市的经济规模效应对石油加工炼焦及核燃料加工业脱钩效应的抑制影响达到53.50%,经济结构效应和能源强度效应对脱钩的促进贡献率则分别为6.35%和39.26%,能源结构效应的影响几乎为0。从各个阶段看,镇江市的经济规模效应在各阶段对脱钩效应始终起抑制作用,平均贡献率为28.90%。经济结构对脱钩效应具有正负两方面的影响,2002—2003年的7个阶段对脱钩效应起到不同程度的抑制作用;能源强度效应在2002—2003年等7个阶段起到不同程度的促进作用;能源结构效应对脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。

从化学原料及化学制品制造业的脱钩分解因素看(图4c),经济规模效应是该行业碳排放脱钩的主要抑制因素,经济结构效应在脱钩过程中主要起抑制作用,能源强度效应是主要的促进因素,能源结构效应的影响甚微。从整个阶段看,镇江市经济规模效应和经济结构效应对化学原料及化学制品制造业脱钩效应的抑制影响分别为46.61%和7.64%,能源强度效应对脱钩的促进贡献率为43.69%,能源结构效应的影响几乎为0。从各个阶段看,镇江市的经济规模效应在各阶段对脱钩效应始终起抑制作用,平均贡献率为42.76%,经济结构效应在2002—2003年不同程度地抑制了脱钩效应,能源强度效应在2002—2003年的脱钩过程中起到不同程度的促进作用,能源结构效应对脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。

从非金属矿物制品业脱钩分解因素看(图4d),经济规模效应是该行业碳排放脱钩的主要抑制因素,能源强度效应是主要的促进因素,经济结构效应在脱钩过程中主要起促进作用,能源结构效应的影响甚微。从整个阶段看,镇江市经济规模效应对非金属矿物制品业脱钩效应的影响达到51.91%,经济结构效应和能源强度效应对脱钩的促进贡献率分别为5.90%和41.82%,能源结构效应的影响几乎为0。从各个阶段看,镇江市经济规模效应在各阶段对脱钩效应始终起抑制作用,平均贡献率为45.69%。经济结构对脱钩效应具有正负两方面的影响,2002—2003年对脱钩效应起不同程度的抑制作用;能源强度效应在2003—2004年起不同程度的促进作用。能源结构效应对脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。

从黑色金属冶炼及压延加工业的脱钩分解因素看(图4e),经济规模效应是该行业碳排放脱钩的主要抑制因素,经济结构效应在脱钩过程中主要起抑制作用,能源强度效应是主要的促进因素,能源结构效应的影响甚微。从整个阶段看,经济规模效应和经济结构效应对黑色金属冶炼及压延加工业脱钩效应的影响分别为达到44.77%和17.71%,能源强度效应对脱钩的促进贡献率为37.05%,能源结构效应的影响几乎为0。从各个阶段看,经济规模效应在各阶段对脱钩效应始终起抑制作用,平均贡献率为20.00%,经济结构效应在2002—2003年不同程度地抑制了脱钩效应,能源强度效应在各阶段对脱钩效应始终起促进作用,平均贡献率为44.41%,能源结构效应对脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。

从电力、热力的生产和供应业的脱钩分解因素看(图4f),经济规模效应是该行业碳排放脱钩的主要抑制因素,能源强度效应是主要的促进因素,经济结构效应在脱钩过程中主要起促进作用,而能源结构效应的影响甚微。从整个阶段看,经济规模效应对电力、热力的生产和供应业脱钩效应的抑制影响达到62.64%,经济结构效应和能源强度效应对脱钩的促进贡献率分别为36.32%和1.02%,能源结构效应的影响几乎为0。从各个阶段看,经济规模效应在各阶段对脱钩效应始终起抑制作用,平均贡献率为30.18%;经济结构对脱钩效应具有正负两方面的影响,在2002—2003对脱钩效应起不同程度的促进作用;能源强度效应在2002—2003年起不同程度的促进作用;能源结构效应对脱钩效应具有正负两方面的影响,但影响甚微。总体上,经济规模对6个重点行业的碳排放脱钩效应均起抑制作用,经济结构和能源强度对不同行业的脱钩效应起不同的作用,能源结构对所有行业的影响都很小。

5 结论与建议

基于塔皮奥脱钩理论和LMDI分解技术构建了脱钩因素分解模型,本文对镇江市工业及6个重点碳排放行业的碳排放脱钩趋势和脱钩因素进行了分析。研究发现:①2002—2015年镇江市工业碳排放总量呈递增之势,工业碳排放结构无明显变化,6个重点行业的碳排放比重始终维持在95%左右,其中电力行业占据主导地位,比重在波动中上升。②2002—2015年镇江市工业碳排放与经济增长之间的脱钩效应呈现出显著的阶段性特征,主要表现为弱—强—弱—强的变化趋势,经济规模和经济结构分别是影响脱钩效应主要的抑制因素和促进因素。③6个重点行业的碳排放脱钩趋势和脱钩因素既有共性又有个性,其中化学工业和非金属矿物制造业的脱钩变化趋势类似且脱钩效应最强,经济规模效应是6个行业共有的脱钩抑制因素。

基于上述研究结论,本文提出以下建议:①严控煤电发展规模,促进能源结构优化。电力行业是镇江市碳排放最大的行业,以煤电为主的电力结构是导致电力行业碳排放过大的直接原因。随着经济的发展电力的需求会日益扩大,电力行业碳减排对镇江市实现工业低碳转型意义重大。因此,政府必须严格控制煤炭发电规模,逐步扩大对风能、太阳能、核电能等低碳能源的使用,重点扶持新能源产业的发展;加快调整能源消费结构,从源头上抑制碳排放增长过快,发挥能源结构的减排效应。②支持低碳产业发展,推动经济结构升级。镇江市工业结构以高耗能、高排放的重工业为主,石化、钢铁、建材等重工业耗能高,碳排放量大。因此,政府应当对重工业等高耗能产业进行资源整合,淘汰落后产能;完善准入标准,逐步降低能源密集型及高污染排放型工业行业的规模;大力扶持新能源材料、电子信息、生物制药等战略性新兴产业的发展,推进产业结构调整和升级,发挥经济结构的减排效应。③加强国际交流合作,提高能源利用效率。能源强度效应在脱钩过程中主要发挥促进作用,但在有些阶段能源强度对脱钩效应起抑制作用,说明镇江市工业能源利用效率还有潜力可挖。因此,政府要加大科研投入,重视低碳技术的研究开发,加强国际交流,与发达国家建立合作交流机制,引进洁净煤技术、CO2捕获和封存技术等先进的节能减排技术,降低能耗水平和碳排放强度,发挥能源强度的减排效应。

:

[1]Sudmant A,Millward-Hopkins J,Colenbrander S,etal.Low Carbon Cities:Is Ambitious Action Affordable?[J].Climatic Change,2016,138(3-4)∶1-8.

[2]朱婧,丛建辉,张伟.中国工业主导型城市碳排放驱动机制分析——以济源市为例[J].城市问题,2015,(9)∶36-43.

[3]邓明君.湘潭市规模以上工业企业能源消耗碳排放分析[J].中国人口·资源与环境,2011,21(1)∶64-69.

[4]谢守红,邵珠龙.无锡工业碳排放强度的变化及动因分析[J].城市问题,2012,(11)∶56-60.

[5]Dong H,Ohnishi S,Fujita T,etal.Achieving Carbon Emission Reduction Through Industrial & Urban Symbiosis:A Case of Kawasak [J].Energy,2013,64(C)∶277-286.

[6]丛建辉,刘学敏,朱婧,等.中小城市工业碳排放:核算方法与影响因素——以河南省济源市为例[J].资源科学,2013,35(11)∶2158-2165.

[7]周跃云.城市规模以上工业碳排放的行业差异研究——以长沙市为例[J].求索,2016,(4)∶112-117.

[8]齐静,陈彬.城市工业部门脱钩分析[J].中国人口·资源与环境,2012,22(8)∶102-106.

[9]龚惠萍,管璇,刘晨明.武汉市工业经济增长与碳排放脱钩关系的实证分析[J].统计与决策,2013,(21)∶105-108.

[10]Tapio P.Towards a Theory of Decoupling:Degrees of Decoupling in the EU and the Case of Road Traffic in Finland between 1970 and 2001[J].Transport Policy,2005,12(2)∶137-151.

[11]王君华,李霞.中国工业行业经济增长与CO2排放的脱钩效应[J].经济地理,2015,35(5)∶105-110.

[12]陈诗一.中国碳排放强度的波动下降模式及经济解释[J].世界经济,2011,(4)∶124-143.

[13]涂红星,肖序,许松涛.基于LMDI的中国工业行业碳排放脱钩分析[J].中南大学学报(社会科学版),2014,(4)∶31-36.

[14]Li W,Sun S,Li H.Decomposing the Decoupling Relationship Between Energy-related CO2Emissions and Economic Growth in China[J].Natural Hazards,2015,79(2)∶977-997.

[15]Zhang M,Song Y,Su B,etal.Decomposing the Decoupling Indicator Between the Economic Growth and Energy Consumption in China[J].Energy Efficiency,2015,8(6)∶1231-1239.

[16]方齐云,吴光豪.城市二氧化碳排放和经济增长的脱钩分析——以武汉市为例[J].城市问题,2016,(3)∶56-61.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)