虚拟现实技术在天津非遗保护与传承中的应用

文 / 邵恒 安颖

虚拟现实技术(Virtual Reality,简称VR)是一种通过全景拍摄或者三维动画技术。它让观者通过一定的设备能够身临其境地感受到虚拟环境的沉浸式体验技术。观者通过配套的穿戴式设备,不仅可以全方位地看到周围的虚拟环境,而且可以在虚拟环境中走动和互动,犹如将观者完全带入了虚拟空间当中。该技术现已在全球范围内推广,被广泛应用于医疗、教学、航空、建筑等领域。因此,在非遗保护与传承中,虚拟现实技术与传统的一维文字记录和二维影视资料记录相比,有更多的优势。

天津作为典型的中国老城,有几百年的历史文化传承,在悠久的历史长河中积淀下来一颗颗非遗明珠,如泥人张彩塑、杨柳青木板年画、风筝魏、狗不理包子等。但是随着时代的发展和现代化的改造,一些地道的天津非遗文化逐渐改变甚至趋于消失,更有一些不法商贩受利益驱使售卖粗制滥造的仿制品以次充好。怎样在科技飞速发展的现代社会把宝贵的非遗传承下去,是一个亟待解决的问题。用科技保护与传承非遗正是最好的解决方案,虚拟现实技术正是这样一种能够用于天津非遗传承与保护的科技手段。

一、虚拟现实技术在天津非遗保护与传承中的重要性

虚拟现实环境不仅可以全方位记录非遗的原生态画面和声音,而且可以借助三维扫描技术、动作捕捉技术、影视特效技术等多角度展现非遗文化。

(一)吸引更多年轻人关注学习天津非遗文化

非遗的传统传承方式多采用口传心授的方式。这种传承方式让非遗只能在民族、家族甚至是个人之间传播,像天津泥人张彩塑就属于家族式传播。虽然国家将非遗传承人当作重点保护对象,但是仍旧面临着上一辈传承人年事已高,而年轻一辈传承人青黄不接的尴尬局面。这主要是因为在外来文化和科技娱乐方式的冲击下,天津的年轻一代对传统非遗文化产生不了浓厚的兴趣。而虚拟现实技术的多感官参与和互动体验方式给年轻受众带来了前所未有的新鲜感,能够吸引年轻人感受和学习非遗文化。通过虚拟现实技术在非遗保护与传承中应用实例的展映和反馈,可以看出年轻一代,尤其是在校大学生对非遗的学习热情高涨。学生通过虚拟现实互动体验的方式,能够完全沉浸在原滋原味的非遗文化中,并对一些平时难以触及的非遗文化产生浓厚的学习兴趣。

(二)向更多海内外游客宣传天津非遗文化,助推当地旅游

在美国来华的游客中,有26%是为了参观中国的名胜古迹,而有56.7%是为了了解中国传统的风土人情和生活习俗[1]。因此大力宣传天津非遗文化,有助于吸引更多海内外游客,助推本地旅游经济。由于过度旅游开发和商业化生产,很多不法商贩在经济利益驱使下冒用当地著名非遗品牌,制造售卖大量粗制滥造的非遗产品[2]。在天津的旅游景点经常会遇上电脑复印的“杨柳青木版年画”或是模具生产的“泥人张彩塑”,假冒伪劣的“狗不理包子”和“十八街麻花”等更是数不胜数。这些劣质产品不仅会让外地游客对非遗产生误解,而且会对正宗的非遗传承人带来消极的影响,使传承人失去钻研非遗技艺的信心和耐心。这些粗糙拙劣的形式化产品和机器化生产无法使非遗技艺有所提高,更谈不上创新,严重影响了非遗的传承和发展。因此,要借助虚拟现实技术和网络平台让更多海内外游客体验真正的传统非遗技艺,而不只是购买形式化的非遗商品[3]。此外,虚拟现实技术与旅游开发相结合的多种方式为非遗文化的产业化利用提供了新的发展空间。

(三)避免天津非遗文化流失或异变

目前与非遗相关的旅游开发存在着很多问题。一些旅游项目为了迎合游客,将原滋原味的非遗进行了形式化、片面化的改造,丢失了非遗文化原本的深刻人文内涵和精益求精的品质追求[4]。这些改造让非遗表演趋向于一种仪式型的商业演出。更有甚者,一些改造为了娱乐效果将非遗表演庸俗化。尤其是一些民俗类的表演,往往有固定时间和特殊寓意,如天津皇会、独乐寺庙会、潮音寺民间庙会等。而有些商家为了娱乐效果,每天都演出同样的民俗表演,使民俗表演趋于形式化而失去了更深层次的内涵,使旅游开发与非遗文化脱节,或造成非遗文化的异变。而虚拟现实技术可以避免这些非遗文化的流失或异变。首先,虚拟现实全景实拍技术为全方位记录非遗的原始状态和原生环境提供了技术支持,可以原滋原味地数字化再现非遗文化,如敦煌数字化保护工作。其次,虚拟现实三维扫描与修复技术为保护和传承非遗文化中的实物工具和道具服饰提供了安全保障。例如,1990年开始的美国斯坦福大学数字米开朗基罗项目,通过三维激光扫描仪将著名雕塑家米开朗基罗的主要作品转化成了数字化模型。

二、虚拟现实技术在非遗保护与传承中的应用现状

国外较早将虚拟现实技术应用于非遗保护与传承。美国加州大学洛杉矶分校的“数字化斗兽场”项目以及弗吉尼亚大学的“罗马再生”项目、加拿大的“圣母玛利亚与圣婴”数字化项目、以色列的“凯撒时代建筑遗址”修复项目、日本奥兹大学的“狮子舞”数字化保护项目等,均采用了虚拟现实技术,对现实场景或已经消失的场景进行数字化再现,取得了很好的反响。

我国也已经开始了这方面的研究。浙江大学CAD&CG国家重点实验室就敦煌艺术的保护始于1997年,至今已开发并实现了敦煌莫高窟虚拟参观旅游系统、壁画临摹技术和壁画色彩演变技术以及计算机辅助石窟保护修复系统等。北京大学的“龙门石窟”数字化保护项目用虚拟现实技术完美再现龙门石窟的场景。但是,这方面的研究成果离广泛性的应用还有一定距离。

三、虚拟现实技术在天津非遗保护与传承中用到的相关技术

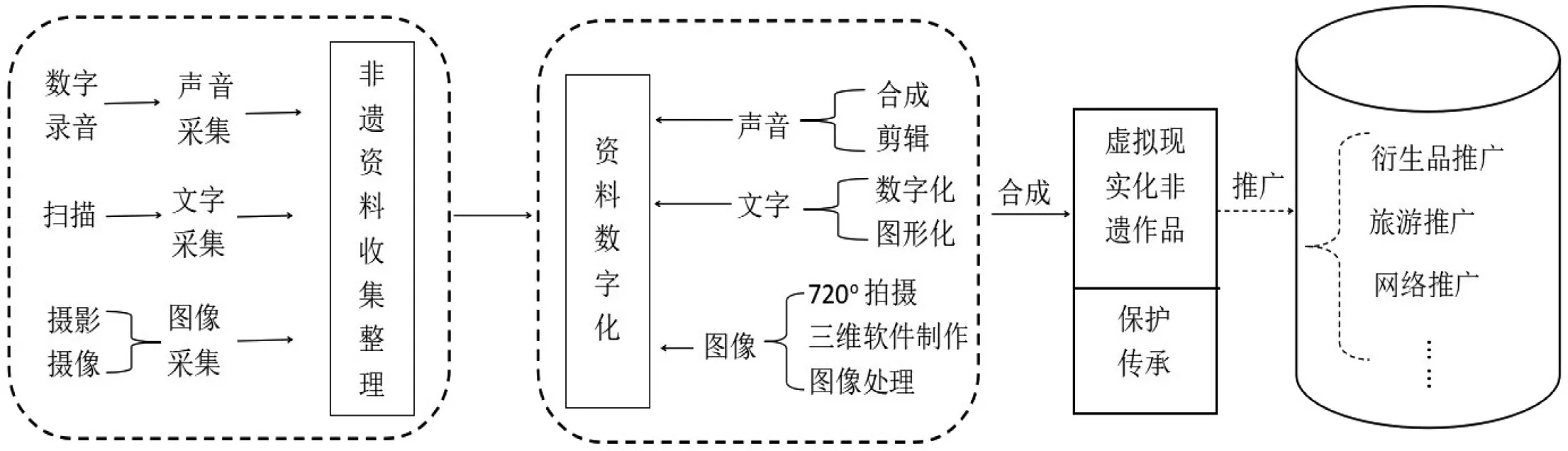

非物质文化遗产保护与传承虚拟化流程主要包括非遗资料收集整理、资料数字化和推广,见图1。与传统非遗保护方法相比,虚拟现实化非遗作品有很多技术优势。

(一)虚拟现实技术打破了传统保护方法的局限性

传统的保护方法多采用文字或二维图像记录的方法,既不易于保存,也没有直观性。虚拟现实技术采用720度全景实拍技术,后期采用After Effects和Premiere Pro等软件进行画面合成和剪辑,能够得到稳定的4K高清的视觉效果逼真的立体画面。此外,利用数字化技术可以更好地保存资料、宣传文化。

(二)虚拟现实技术可以实现很多传统保护方法无法实现的效果

图1 非物质文化遗产保护与传承虚拟化流程

借助三维建模技术可以完成摄像机不能拍摄的内容,可以虚拟现今已经遗失的内容。常用到的软件主要有三维建模软件Maya、3dsMax和雕刻软件Zbrush等。一些更为复杂的模型还可以通过三维扫描技术将现实物体转化为数字模型[5]。实拍无法完成的动作可以通过穿戴设备,用动作捕捉技术将现实中人的动作转化成数据进行保存或传递到动画角色模型上。该技术可以对传统非遗艺人的详细动作进行永久存储或动画再现。这样,学习者通过虚拟现实设备就可以全方位地观察学习非遗技术。

(三)虚拟现实技术融合了更多感官参与体验

传统的保护方法只靠单一的视觉体验,而虚拟现实技术融合了视觉、听觉、触觉等多种感官体验。通过虚拟现实头盔、手柄、数字手套、力反馈和触觉感受器等穿戴设备,体验者不仅有很好的沉浸感,而且可以通过听觉和触觉与周围环境进行互动。通过声音的数字化处理,播放设备的智能化,使声音产生空间感;通过二维特效和三维特效技术,模拟真实环境中的风、雷、雨、电、火焰,使内容更加真实;通过游戏引擎技术,增强体验者与内容的互动。这些技术的不断发展,使非物质文化遗产的内容能得到更好的保护与传承。

四、虚拟现实技术在天津非遗保护与传承中的优化应用

(一)与地方旅游相结合开发非遗虚拟现实旅游项目

天津本来就是知名的旅游城市,可以与地方旅游相结合开发虚拟现实旅游项目,在创造经济价值的同时让更多的人关注非遗文化。我们可以将杨柳青年画的虚拟现实体验引入杨柳青当地的民俗旅游中。

(二)建立系统的非遗虚拟现实网络展示平台

国家投入大量资金用于非遗保护工作,仅2006到2014年,国家累计投入非遗保护的资金就高达35.14亿元。现阶段各地都将非遗保护的重点放在了非遗的数字化保护上,而建立系统的非遗虚拟现实网络展示平台将是最佳的选择。该平台不仅可以系统地收录保存各地的非遗项目,而且可以通过网络向更多的人宣传非遗文化。

(三)与网校和地方高校合作开发非遗虚拟现实网络课堂

与网校和地方高校合作开发非遗虚拟现实网络课堂将会是未来传承和发展非遗文化的重要途径。这既可以节省师资,又可以让受众面更广泛,吸引更多年轻人。

将虚拟现实技术应用于非遗保护和传承是技术与艺术、文化相结合的完美契合点。虚拟现实技术不仅可以融合传统声音、影像、互动展示等功能,而且可以借助先进的三维扫描、运动捕捉等技术全方位多角度地展现非遗,让体验者轻松地了解非遗的历史、文化、环境、传承方式。虚拟现实技术可以在不损坏非遗原貌和环境的情况下批量地复制和传播非遗产品与技术,形成非遗文化产业链,充分发挥非遗的文化价值和经济价值。在用虚拟现实技术传播非遗的过程中也会产生大量新型文化衍生品和新兴技术行业,这对于当今非遗文化产业的发展具有不可估量的价值和意义。

[1]胡亚希.虚拟现实技术在中国非物质文化遗产保护中的应用[J].江西社会科学,2012(8).

[2]余悦.非物质文化遗产研究的十年回顾与理性思考[J].江西社会科学,2010(9).

[3]谭必勇,张莹.中外非物质文化遗产数字化保护研究[J].图书与情报,2011(8).

[4]雷蓉,胡北明.非物质文化遗产旅游开发的必要性分析——基于保护与传承的视角[J].贵州民族研究,2012(4).

[5]黄永林,谈国新.中国非物质文化遗产数字化保护与开发研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学板),2012(3).