ERPs在刑事辨认面孔识别中的应用可行性

□王 智,刘洪广

(1.南京森林警察学院,江苏 南京 210023;2.中国人民公安大学,北京 100038)

辨认,是指侦查机关利用辨认人的直观感觉对与犯罪有关的物品、文件、尸体、场所或犯罪嫌疑人进行辨别认定的一种侦查行为。[1]在辨认过程中,由于侦查人员的暗示以及其他不当行为,或者由于辨认人自身的心理、生理等原因,辨认人的“直观感觉”极易受到干扰,造成辨认结果的准确性不高,甚至导致冤假错案。2012年刑事诉讼法对辨认笔录法定证据地位的明确,意味着辨认结果对案件事实的认定、犯罪嫌疑人的命运走向具有了重要意义。因此,将认知神经科学引入侦查学中,运用ERPs提高辨认的准确性,以保障辨认笔录的证据力就显得势在必行。在实务工作中,对犯罪嫌疑人面孔的辨认频率较高,且从ERPs的基础研究发现,脑电对人的面孔识别具有特异性,因此本文论述的对象是刑事辨认中面孔识别。

一、ERPs技术原理及在面孔识别中应用的技术优势

(一)ERPs技术原理

心理活动是脑的产物,脑电位的产生和变化是脑细胞活动的基本实时表现。人脑在活着的时候会不断地自发产生脑电,这种在自然状态下自发产生的脑电称为自发电位。正是由于自发电位的存在,人在受到刺激时大脑才会产生与这个刺激事件相关的电位——诱发电位,即EP(evoked potential),它是刺激事件所诱发的脑电真实的实时波形,记录的是神经系统对刺激本身产生的反应。按照刺激的种类不同,可分为听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位、嗅觉诱发电位和味觉诱发电位等。视觉诱发电位是枕叶皮层对视觉刺激产生的电活动,属于长期潜伏的近场皮层电位。它的存在为刑事辨认面孔识别提供了生理基础。随着研究的更加深入,我们发现,EP不仅可以由外界刺激所引起,也可以由自身的心理因素引起。于是将刺激改为事件,将诱发电位改为事件相关电位,即ERPs(event-related potentials)。当外加一种特定的刺激,作用于感觉系统或脑的某一部位,在给予或撤销刺激时,会引起某种心理因素的出现,进而在脑区产生电位变化。事件相关电位是一种特殊的脑诱发电位,其电位变化是与人类身体或心理活动有时间相关的脑电活动。测试人员通过那些被赋予了特殊意义的刺激来引发脑的不同于自然状态下的电位,以此来判断该事件与被试之间是否存在某种关系。由脑的心理活动所产生的脑电信号一般比自发电位波幅要低,它常常被埋没在自发电位中而难以被人发现,现今运用计算机的信号过滤和叠加技术可以将这种波形型号从自发电位中提取出来,从而得到有价值的ERPs波形。

ERPs成分包括与刺激的物理属性相关的“外源性成分”、与心理因素相关的“内源性成分”以及既与刺激的物理属性相关又与心理因素相关的中源性成分。外源性成分是人脑对刺激产生的早期成分,受刺激物理特性的影响,如强度、类型、频率等,主要包括听觉P50、N1和视觉C1、P1等。内源性成分与人类的知觉或认知心理加工过程有关,与人类的注意、记忆、智能等加工过程密切相关,不受刺激的物理特性的影响,主要包括CNV、P300、N400等。

ERPs技术原理是基于认知神经科学的基础上,运用计算机技术,从人类头皮表面记录脑区电位变化。脑电位反应的是刺激所引起的实时电位变化,能与具体的刺激相对应,方便分析电位变化的根本原因。ERPs内源性成分直接受心理因素影响,能反应与人类记忆的关系。刑事辨认面孔识别的本质就是辨认人对犯罪嫌疑人面孔的再认,体现的就是对记忆的提取。因此,ERPs为刑事辨认面孔识别提供了技术原理。

(二)ERPs在面孔识别中应用的技术优势

刑事辨认面孔识别由于受到辨认人个体的主客观诸种因素的干扰,如辨认人的性别、年龄、信仰、种族、价值观念、心理状态、生理状态、感知时的自然环境以及被识别面孔的呈现状态等因素,无法保证辨认结果的准确性,因此会对案件的侦破以及审判结果的公正性造成严重影响。

基于ERPs的面孔识别是对大脑对所呈现面孔刺激的认知和处理过程的全程检测,无论被试在测试时是否通过调节心跳、呼吸等生理状态来故意掩饰自己的外显情绪实施欺骗行为,运用ERPs所检测出的脑电成分是难以伪装的。因为ERPs所反映的是中枢神经系统受到相应刺激之后的变化过程,无法由个体主观意志所控制,因此可以去除其伪装,极大地排除因个人的主观或客观因素而对辨认人所造成的影响,从而极大地提高辨认人辨认结果的准确度。如今ERPs已被广泛地应用于视觉、知觉、注意、记忆、语言等多领域的基础研究,展现出了独特的优势。

ERPs在认知神经科学的深入发展中起着无可替代的作用,将其应用于刑事辨认面孔识别中具有可行性,这主要得益于ERPs自身所具有的独特优点:一是时间分辨率高。认知可分为认知过程与认知状态,过程就是指时间过程。对认知心理进行研究主要是研究信息加工的过程,而不是状态。ERPs是对脑组织反应的直接电信号测量,又因为电信号的传导速度极快,保证了测量的连续性,从而能够客观地反应大脑在一定时间内的活动过程;二是ERPs是从大脑接受刺激到反应的连续过程的测量,可以反映出认知加工过程中的哪些阶段会被实验的自变量所影响;三是ERPs可以实时测量没有行为反应的认知加工;四是具有脑自动加工的指标等。ERPs是认知神经科学领域中,研究大脑信息认知处理过程相关脑电活动的一种无创伤性检测技术。由于ERPs的高时间分辨率、检测的连续性、无创性等优点,使得ERPs成为了“观察脑的高级功能窗口”,为刑事辨认面孔识别的检测、研究提供了便捷的脑电技术。

二、ERPs应用于面孔识别中的理论基础

(一)面孔识别的脑电具有特异性

面孔作为一种非常特殊的视觉刺激,其不但包括了面部、颜面器官的形状等物质属性,还能够提供性别、年龄、种族、情感状态、社会地位等丰富的社会信息和人文信息,有助于人类的社会交往及对环境的适应能力。通常人们可以在极短的时间内完成对面孔的识别过程,从中提取到与面孔相对应的大量信息,可以说对面孔的记忆与识别是人们在社会生活中一项必不可少的能力。[2]

在对ERPs的研究中,以面孔作为呈现刺激进行的ERPs检测主要发现了三个与面孔刺激相关的早期特异性脑电成分。一是颞枕部产生的一个潜伏期约为170ms的N170负波,近年来的多项相关研究结果表明N170波不受面部表情、种族差异、面孔熟悉度、性别等个体特征的影响,反映出面孔识别所具有的特异性;[3]二是位于中央头皮区域的P2波;三是位于右侧梭状回面部区的 N200波。这三个波是人在刚受到面孔刺激时所产生特异性成分,表明大脑能够识别出所受刺激是面孔而不是其他物体。在之后进一步研究中发现,通过对不同熟悉度的面孔进行ERPs测试,大脑会对熟悉面孔的刺激产生一些晚期特异性成分,包括P300、N400、P600等,这些特异性的晚期ERPs成分代表着大脑对面孔熟悉度的认知。

(二)面孔识别的认知模型

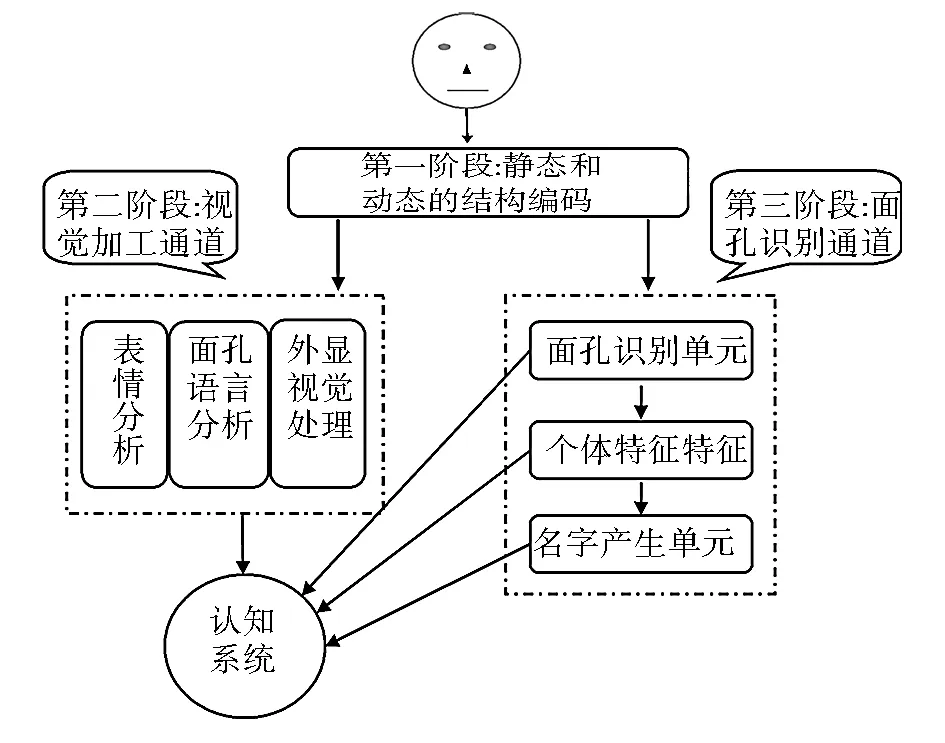

面孔认知模型最早是由Bruce-Young在1986年提出的(图1)。

图1 Bruce-Young的面孔识别认知模型

他们将个体对于面孔的认知分为了三个阶段。首先是面孔结构编码阶段,大脑相关区域对所看到的面孔的结构特征进行编码。结构编码阶段包含两种编码方式:一种是动态结构编码,主要是指抽象的视觉。另一种是静态图形编码阶段,主要包括面孔的质地、亮度、斑点、表情和姿势等。第二阶段为视觉加工通道,由表情分析、面孔语言分析和外显视觉处理三个并行的处理单元构成,主要作用是对面孔的年龄、性别和种族等特征进行处理和编码。第三阶段是面孔识别通道阶段,与熟悉面孔的识别有关,由面孔识别单元、个体特征单元及名字产生单元三个串行的处理过程构成。视觉加工通道和面孔识别通道会将面孔特征编码的处理结果汇总到认知系统,从而实现对面孔加工后的信息进行整合。[4]

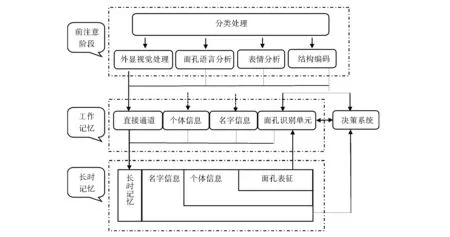

国内学者罗跃嘉等(2002)的实验结果基本上支持Bruce-Young 的模型,也提供了支持该模型某些部分的电生理学证据,同时对该模型作出了修正(图2)。在修正的模型中,由前注意阶段、工作记忆、长时记忆和决策系统四大模块构成。在前注意阶段中,提出了结构编码、外显视觉处理、表情分析和面孔语言分析之间相互独立和基本平行的关系,同时,上述四个信息加工环节之前还有一个分类处理阶段。工作记忆的面孔识别单元接受结构编码来的信息和长时记忆中反馈的面孔表征信息,输出结果进入决策系统。此外,工作记忆还包括可有可无的个体信息和名字信息,与结构编码信息一起进入长时记忆。长时记忆包括面孔表征、个体信息和名字信息等,它们之间是层次激活关系,即面孔表征激活个体信息,个体信息反过来激活面孔表征和名字信息。决策系统同时接受结构编码、面孔识别单元和长时记忆传递的信息,以此作出判断之后反馈给面孔识别单元,完成面孔识别。[4]正是由于大脑对于面孔识别的特殊认知模型,个体对于面孔的识别才会显著区别于对非面孔客体的识别过程。

图2 彭小虎等修订的Bruce-Young的面孔识别认知模型

(三)面孔识别的影响因素

记忆就是一种信息加工,是人脑对外界输入的信息进行编码、存储和提取的过程。提取作为记忆过程的最后一个阶段,有两种基本形式,即再认和回忆。面孔识别的本质就是心理学中记忆的再认,是指人们对感知过、思考过或体验过的事物,当它再度呈现时仍能认识的心理过程。但是,人的记忆是一个相对复杂的过程,会受到多方面因素的影响。因此,面孔识别的准确性也就不可避免地会受到个体记忆过程中主体、客体、环境以及其他因素的影响。

相关研究发现,主体因素主要包括辨认人的年龄、性别、性格、种族、感知能力、记忆能力、智力水平、价值观念、心理状态、生理状态等方面;客体因素主要包括辨认客体的暴露程度、暴露时间、辨认客体是否有外显特征、体貌特征是否改变等;环境因素主要包括辨认人感知时的光线、气候、气温、角度、距离、噪音、地形地貌等;其他因素主要指辨认人感知事件时与辨认时的时间间隔、个人经历、感知后误导性事后信息等。[5]可见,提高刑事辨认面孔识别的准确性,应尽可能规避或降低可控因素的影响。同时,在分析刑事辨认面孔识别结果的准确性时,应将不可控因素纳入讨论范畴,以得出最为科学、合理的分析意见。

三、ERPs在面孔识别中的应用现状

犯罪行为人的面孔是真实影像活动的具体存在,当对呈现的已经感知过的面孔进行识别时,运用ERPs所检测到的脑电特征即波型、波幅及波面积都会和大脑因陌生面孔的刺激而产生的脑电有着不同的特点。

(一)面孔识别脑电成分特异明显

目前,ERPs呈现面孔刺激的方式主要以E-Prime、Stim等软件平面呈现为主。依据面孔识别的特异性,着重分析以面孔作为刺激所诱发的早期特异性脑电成分,如N170、P2、N200等,和晚期特异性脑电成分,如P300、N400、P600等,进而判断被试者是否曾经感知过目标面孔刺激。有研究发现,通过观察面孔刺激呈现后约230ms特定识别区的ERPs成分可以进行面孔再认。N250成分大约出现在刺激后250ms至300ms之间,产生位置与N170成分类似。由于腹侧视觉皮层在受到刺激后,对之前所感知过的熟悉面孔进行面孔回忆与再认的长时记忆被激活,加之面孔熟悉度的调制,N250成分极可能反映了早期面孔知觉加工的过程,与陌生面孔的加工有紧密联系,因此N250对面孔所属的身份信息十分敏感,从而可以应用于面孔识别当中,提高检测结果的准确性。

(二)ERPs在面孔识别中的应用研究

国外学者Rugg等人利用ERPs对于内隐记忆和外显记忆的神经过程进行了比较,用以分析面孔识别的差异。内隐记忆是指在个体无法意识的情况下,过去经验对当前作业产生的无意识的影响。外显记忆是指在意识的控制下,过去经验对当前作业产生的有意识的影响。曾经记忆过的面孔在有意识的回忆时,有时无法提取到有效信息。那么,内隐记忆,即自动的无意识记忆,是否能够提取到曾经记忆过的面孔的信息呢?Rugg等学者[6]研究发现,内隐记忆与外显记忆是由不同的神经反应机制所控制。这说明即便被试之前感知过,且后期面孔识别实验中无法作出对目标面孔的同一认定,但其内隐记忆仍旧存在。基于该研究成果,便可以通过检测被试内隐记忆的脑电位变化来确认被试之前是否感知过作为刺激的面孔图片。之后,Henson等学者[7]对陌生面孔和熟悉面孔的脑电反应差异进行了比较研究,Nessler等学者[8]对初次呈现和第二次呈现的面孔照片进行了ERPs实验,他们虽然所采用的实验设计不同,但却从不同的角度支持了Rugg等人的研究成果,得出了互为印证的结论,即大脑对重复出现面孔比未感知过的面孔有更正向的ERPs波。

国内学者孙天义等人[9]运用ERPs技术,以面孔图片为刺激,对面孔识别的认知脑电位特征进行了探索。研究发现,目标面孔及无关面孔刺激均诱发了位于枕颞区两侧的N170,且振幅在相同电极上都没有显著差异,面孔刺激所诱发的N170极有可能反映了面孔知觉的整体加工。且在工作记忆的ERPs实验中,二者均产生了P300成分。但是,在对目标面孔和物体的ERPs实验中却发现了差异。面孔识别记忆的认知脑电位特征与相同实验范式下的物体识别有着明显区别,物体识别时脑电位主要表现在顶区和枕区,而面孔识别则主要体现在额区;新旧工作记忆方面,物体识别在200-400ms表现出新工作记忆的波幅更正,而面孔识别是在450-650ms新工作记忆的波幅更正。这些明显的差异都显示了面孔识别与物体识别可能有着互为独立的两种不同的脑机制加工过程。

辨认作为一种重要的侦查措施在侦查实践中存在已久,刑事诉讼法于2012年修改后将辨认笔录作为一种独立的证据种类进行了规定,但却对辨认的组织和实施规范等程序却并未明确。因此,辨认是否准确直接影响犯罪嫌疑人的认定和案件事实的调查,提高辨认准确定势在必行,且将ERPs技术引入刑事辨认面孔识别研究具有可行性。ERPs技术具有认知神经科学理论基础,拥有自身独特的优势,且在国内外诸多的科学研究中日益成熟。同时,关于面孔识别的已有研究为刑事辨认面孔识别的研究提供了丰富的实验成果和理论基础。但是,在具体实验过程中,应做好对干扰因素的有效控制,在后期结果讨论过程中将不可控因素做出具体分析,以保证刑事辨认面孔识别结果的准确性。

【参考文献】

[1]郝宏奎,陈刚.侦查学[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014:165.

[2]李明芳,张烨,贾磊等.面孔识别特异性本质的ERP研究[J].心理发展与教育,2011(5):459-467.

[3]李明芳,张烨,张庆林.面孔识别中脑电成分 N170 的研究概述[J].心理科学进展,2010(12):1942-1948.

[4]段海军.面孔识别框架下的注意瞬脱效应[M].北京:科学出版社,2015:57-59.

[5]王佳.刑事辨认的原理与规制[M].北京:北京大学出版社,2011:104-124.

[6]Rugg M D,Mark R E, Walla P,etal.Dissociation of the neural correlates of implicit and explicit memory[J].Letters to Nature,1998(9):595-598.

[7]Henson R N.Neuroimaging studies of priming[J].Progress in Neurobiology,2003(1):53-81.

[8]Nessler D,Meckinger A,Penney T B.Perceptual fluency,semantic familiarity and recognition-related familiarity:anelectrophysiological exploration[J].Cognitive Brain Research,2005(2):265-288.

[9]孙天义,许远理,郭春彦.人类面孔识别工作记忆的脑电位特征[J].心理学报,2013(10):1072-1084.