长江中游三省产业同构对区域协调能力的影响研究

徐 姝,卞赛凤,夏 凯

(1.湖南商学院 湖南省区域战略与规划研究基地,湖南长沙 410205;2、3.湖南商学院 工商管理学院,湖南长沙 410205)

一、引言

长江经济带覆盖东中西部11 省市,人口和生产总值超过全国的40%,其发展是实现中华民族伟大复兴的关键。长江经济带是以黄金水道为纽带,以沿江大中城市和城市群为依托的一条横贯东西、连接南北的综合产业带。长江经济带资源富集、经济集聚、人口和城市集中,横跨我国东、中、西部,是我国经济发展的一条轴线,不仅是巨大的内需市场,而且是承接产业、资本战略转移的首选地之一。因此,大力推进以湖南、湖北、江西为代表的长江中游三省经济建设,不仅有利于推进长江经济带的开发,促进长江流域上中下游协调发展,还可以起到引领和支撑中部崛起,辐射带动大西南和大西北,充分发挥长江中游城市群引领带动中西部、统筹区域协调发展的战略支撑点作用。而当前,长江中游三省竞争力的强弱,很大程度上取决于三省内外协同机制是否顺畅,从某种意义上讲,竞争力来源于区域协调能力的高低,如何通过产业发展提高区域协调能力,是现阶段区域经济发展的关键问题。产业同构作为产业发展中面临的问题之一,研究其对三省区域协调能力的影响,能为三省区域协调能力的提升和推动长江中游经济乃至整个长江经济带的发展提供一定的参考。

当前,关于产业同构的研究主要集中在产业同构与区域经济增长的关系方面。现有的关于产业同构与区域经济增长的关系研究中,学者们的观点主要分为两类。一类产业同构对区域经济增长正向影响。Gugler 和 Pfaffer-mayr ( 2004)研究了产业同构和地区生产率趋同之间的相互影响,结果表明区域生产率趋同促进地区产业结构趋同[1]。刘传江(2005)、马云泽(2010)认为在制造业发展的过程中,产业结构趋同是必然现象,它所引起的产业之间的竞争而导致的一些重复建设、资源浪费都是适度的[2~3]。王文举、范合君(2008)运用实证研究长三角 GDP增长率和结构相似系数之间的关系,发现长三角地区工业结构相似系数与GDP增长率呈线性正相关,也就表明长三角地区工业的产业同构促进经济增长[4]。蒋伏心、苏文锦 ( 2012)发现大量高技术产业资本的投入、产业结构差异的减小和产业同构程度的上升对区域经济增长有促进作用[5]。另一类,产业同构对区域经济增长负向影响。如洪银兴(2003)、江世银(2005)等都认为区域产业结构趋同会直接造成市场分割,进而阻碍市场区域一体化进程,造成城市间的重复建设和资源浪费,严重阻碍全国整体的产业结构升级[6~7]。李松龄、李娜 ( 2010)针对洞庭湖区域发展的现状指出,产业同构导致资源低效利用、浪费使用,不利于洞庭湖环境的维护[8]。罗能生、谭晶(2016)通过实证研究发现我国产业同构与产业效率之间呈显着的负相关关系[9]。

现有关于产业与区域协调的研究主要集中在产业分工协作、集聚扩散以及产业转移对区域协调的影响。张平(2005)、张淑莲等(2011)、张劲文(2013)认为产业集聚有利于规模经济从而获得经济效率的提高,随之而来的人口聚集和交易聚集效应在不断拓展本地市场规模的同时,也使得市场竞争加剧。激烈的竞争促使企业进一步提高劳动生产率,进而促使了产业分工的深化和产业链的延伸[10~12]。向丽(2016)实证研究表明中国区域产业集聚水平明显滞后于区域科技创新能力,中国区域科技创新能力与产业集聚水平的协调性整体较差,呈现出明显的“东高西低”的空间分布格局[13]。针对产业转移与区域协调发展之间的关系,李善同、侯永志等(2008),张辽、杨成林(2013)都认为我国在工业化和城市化互动发展的相当长一段时期内,人口和产业呈现出从落后地区向发达地区单向集聚的趋势,生产要素价格扭曲,户籍制度、社会保障等制度环境方面存在问题,同时加上地方财税体制和GDP考核模式制约等原因,导致国内产业转移未能充分推进,制约了区域经济协调发展[14~15]。

综上,现有研究的区域和范围几乎都集中于长三角、珠三角、京津冀等国内几大经济圈或经济带,不少学者从不同视角对上述经济圈或经济带的产业同构问题进行了深入的实证研究。然而,近年来中西部经济欠发达地区在承接东部经济发达地区产业梯度转移过程中,产业同构的趋势愈加明显。同时现有研究都是将产业同构与经济增长、发展效率相联系,很少直接将其与协调发展联系在一起。现有的关于区域协调的研究也是集中于产业集聚扩散、分工协作,鲜有研究与产业同构相关联。《中国区域经济发展报告(2015—2016)》认为,产业同构是我国区域经济发展中存在的突出问题,需要引起重视,因此对产业同构与区域协调能力进行研究具有重要的现实意义。本文将研究视角放在长江中游经济带,分别选取两组量化数据,实证研究长江中游三省产业结构相似度系数与区域协调发展度,客观分析两者之间的关联性,以提出针对性的建议,进一步提升长江中游三省的区域协调能力,推动长江经济带的发展,促进国家“一带一路”战略的顺利实施。

二、假设提出

首先,当前现有关于产业同构的研究指出产业同构现象在全国广泛存在,因为在改革开放之初,各省市都大力倡导发展经济,受政府和市场主导的影响,各省都着力发展一些收益高,见效快的制造业加工业等,导致整个中国产业同构严重,而长江中游三省在资源禀赋、地理条件方面都较为相似,且均是以农业和工业为主的产业结构,借此提出如下假设:

H1:长江中游三省产业结构相似度高。

其次,关于区域协调发展能力的研究,从综合发展水平来看,区域协调发展水平最高的均为长三角城市群,京津冀、珠三角各城市区域协调能力在不断提高。其中在经济发展协调性方面,长江三角洲经济发展差异度较小,但京津冀、珠三角地区经济发展差异度高,但两者都有明显下降的趋势。长江中游城市群与长三角、珠三角、京津冀相比,是近几年一带一路、中西部崛起才发展起来的重要经济发展带,在地理位置、基础设施建设、人力资源储备等各方面其他三个经济带相比还存在很大差距,借此提出如下假设:

H2:长江中游三省的区域协调能力处于较低水平。

再者,关于产业同构对区域协调能力的影响,现有的研究主要分为两派,一派认为产业同构属于经济发展过程中的自然现象,产业之间的竞争是适度的,而且经相关实证研究产业同构有利于经济的增长;另一派则认为,产业同构容易造成相似产品竞争激烈,导致资源浪费,重复建设,阻碍产业结构升级,不利于经济发展。总结现有研究和依据历史经验,本文倾向第二派观点,借此提出如下假设

H3:长江中游三省的产业同构负向影响该省的区域协调能力。

三、实证检验

1.产业同构测度

目前,学术界关于区域性产业同构的测度一直是一个较为复杂的问题,现有测度产业同构的指标有结构重合度指数和产业结构相似度指数等,各测度方法原理相同、方法接近,本文主要测度长江中游三省整体的产业同构度,所以采用糕金吉(2012)的产业结构相似度模型,测度其产业同构程度,分析长江中游三省产业同构问题,[16]。其计算公式为:

(1)

其中xik、xjk分别为i省和j省k产业的特征值(三产业产值占该区域总量的比重),0≤Sij≤1,Sij越接近于1,则两省产业结构相似性越强,反之,则差异性越强(表1)。

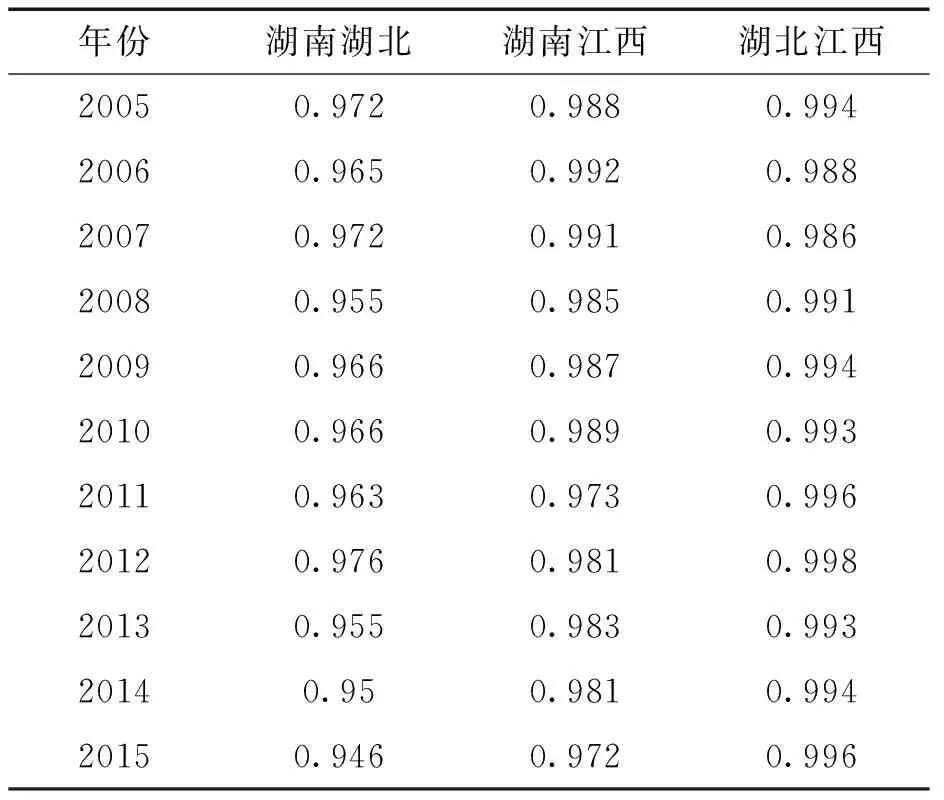

表1 长江中游三省产业相似度指标

数据来源于《湖南统计年鉴》、《江西统计年鉴》和《湖北统计年鉴》(2005—2015)

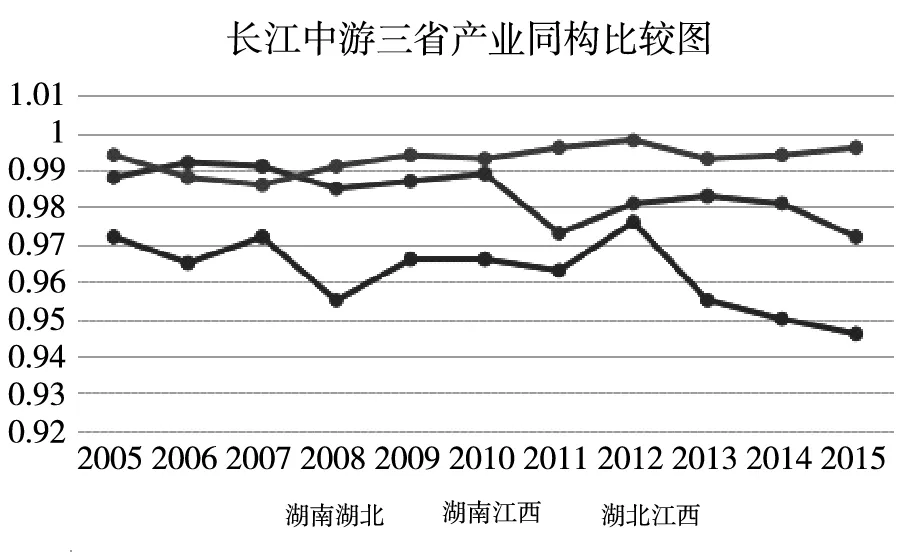

图1 长江中游三省产业同构比较图

由表1可见,湖南湖北、湖南江西、湖北江西三省之间产业结构相似程度系数基本上都在0.95以上。由图1可见,湖北江西的产业相似度是最高的,且有不断上升的趋势;湖南江西的产业结构相似度低于湖北江西的相似度,但高于湖南湖北,同时湖南江西与湖南湖北的产业结构相似度有不断下降的趋势。

这组数据验证了假设一,即长江中游三省产业结构相似度高。长江中游三省若在政府部门的有效引领下,不断推动技术创新,延伸产业链,将相似产业规模做大做强,发挥集聚规模效应,将会大力推动三省之间区域的协调发展。

2. 三省区域发展协调度测量

(1)区域协调发展评价指标体系构建。

依据科学性、全面性、系统性、有效性、可行性、动态性和稳定性原则,结合区域发展的特点,选择了森林覆盖率、工业废水排放总量、人均GDP、每万人医疗机构床位数等14项指标,建立了一个三层次的指标体系(表2)。

表2 区域发展协调度指标体系

数据来源:《湖北省统计年鉴》、《湖南省统计年鉴》、《江西省统计年鉴》。

①指标值标准化

由于各指标的量纲存在差异,即使各指标都有具体的量化数据,也并不能直接进行运算,而必须先对数据进行标准化处理。 标准化处理原则是:针对长江中游三省的分项指标,找出其中的最大值Xmax和最小值Xmin,将某个指标值Xij为与最大最小值进行比较运算,公式为:

2

运用式2进行标准化,对于负指标,进行再次标准化。经过标准化处理的值即为对应区域、对应指标的标准化值,所有标准化值都处在[0.1]区间内。

②指标权重的确定:

3

不同于熵权权重,本文采用突出局部差异的均方差方法来确定指标权重,权重系数公式为:

i为每个子系统中的指标项数,sj为第j项指标的标准差。按照式3,对标准化处理后的数据进行处理,得到与各评价指标项相对应的权重系数。

③分系统得分计算

根据各指标的权重和标准化得分值,采用线性加权模型,公式为:

4

其中,m表示Bi子系统中包含的指标项数,分别计算三省2005-2015年四个系统的综合得分,分别包括经济系统综合得分、环境系统综合得分、资源系统综合得分、社会系统综合得分。

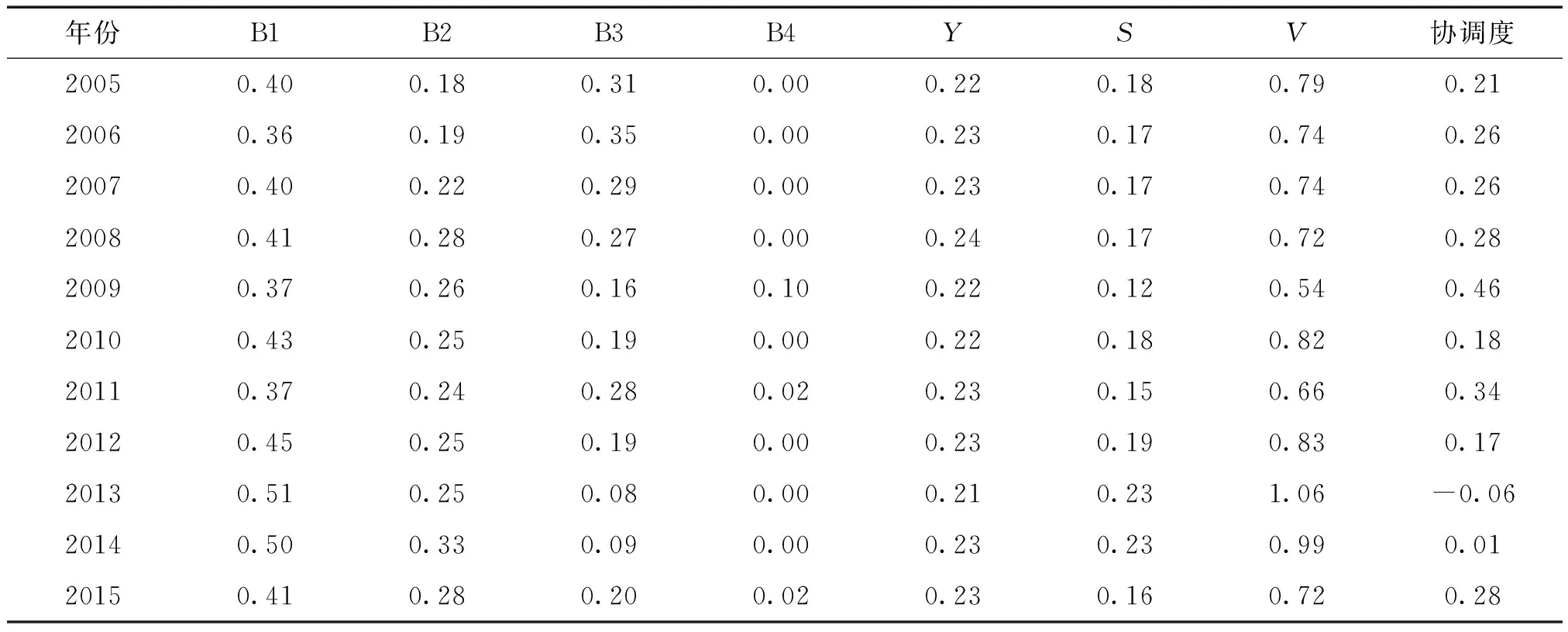

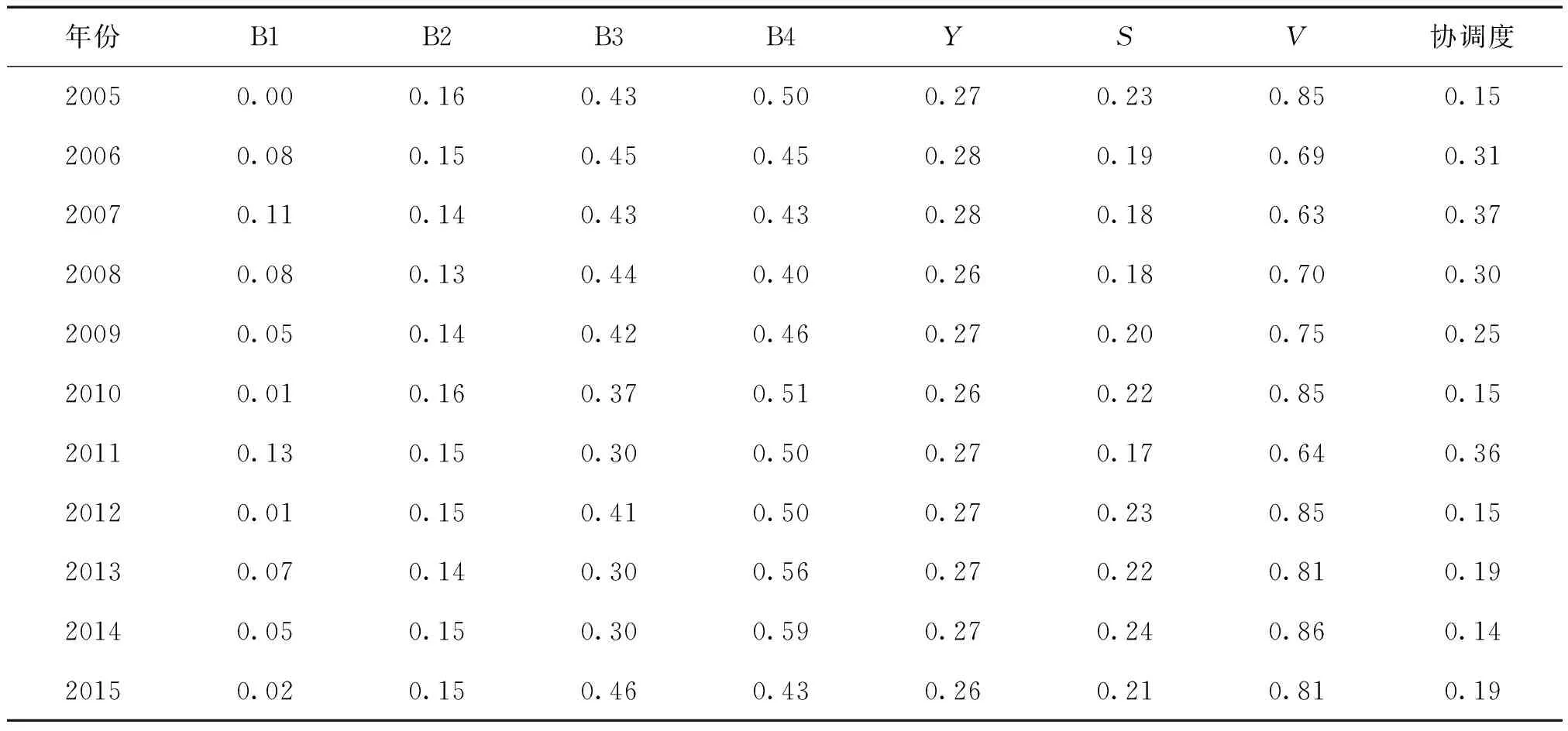

长江中游城市群三省各子系统(B1, B2, B3, B4)得分如表3~5。

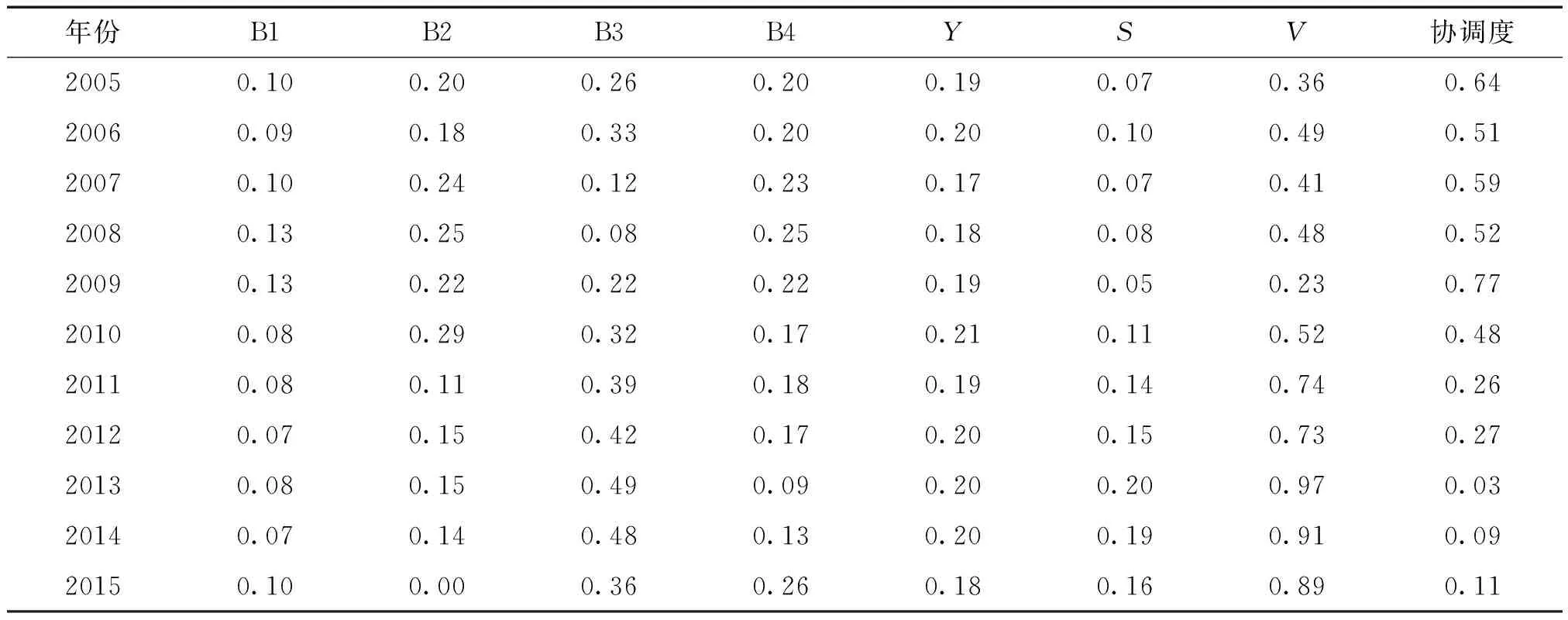

(2)区域发展协调度

通过计算得出长江中游三省2005—2015年的四个子系统经济、社会、资源和环境的得分,分别是(Bl,B2,B3,B4 )。Y是4个子系统综合得分的平均值,S为其标准差,V表示变异系数。V是四个子系统的标准差S与其综合得分平均值Y的比值,V的值越大,表示数据的离散程度越大,各个子系统之间的不平衡性越大,区域发展越不协调。区域发展的协调度用1和离散程度的差来表示,即1-V。计算公式为:

协调度:B=1-V

5

变异系数:V=S/Y

6

根据以式4、式5可以计算出长江中游三省11年的协调发展度变化(表3~5)。

表3 湖南省发展协调度

表4 湖北省发展协调度

表5 江西省发展协调度

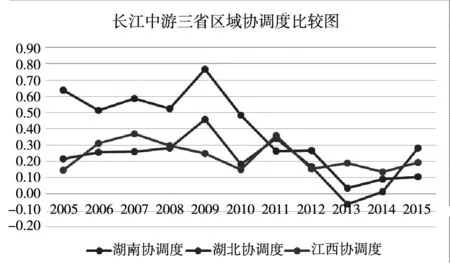

(3)长江中游三省发展协调度比较。

图2 长江中游三省发展协调度比较图

由图2可见,三省的区域协调度都是从“高—低—上升”的一个走向,这和政府在各时点出台的政策,各省采取的响应措施是紧密相联的。从2005—2015年总体来看,其中协调度最稳定的是江西省,在2005年到2010年,湖南的总体区域协调度最高,其次是湖北,而后是江西。湖北省在2010年到2014年持续低迷,在2015年触底反弹,成为三省协调度最高的省。总体而言,三省的区域发展协调度总体都不高,大部分集中在0.2到0.6之间,由此验证了假设二。

3. 产业同构对区域协调能力的影响

(1)产业结构对区域经济的影响。

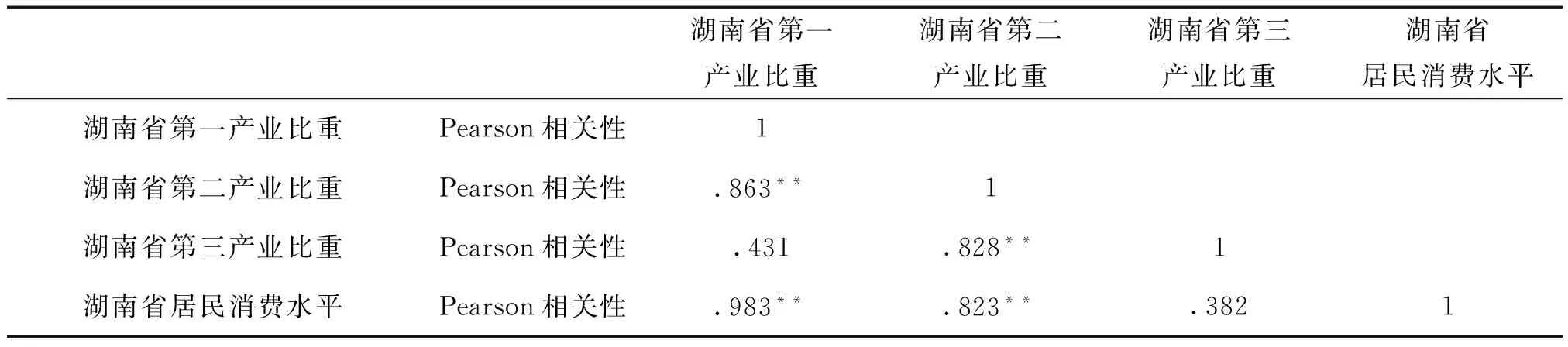

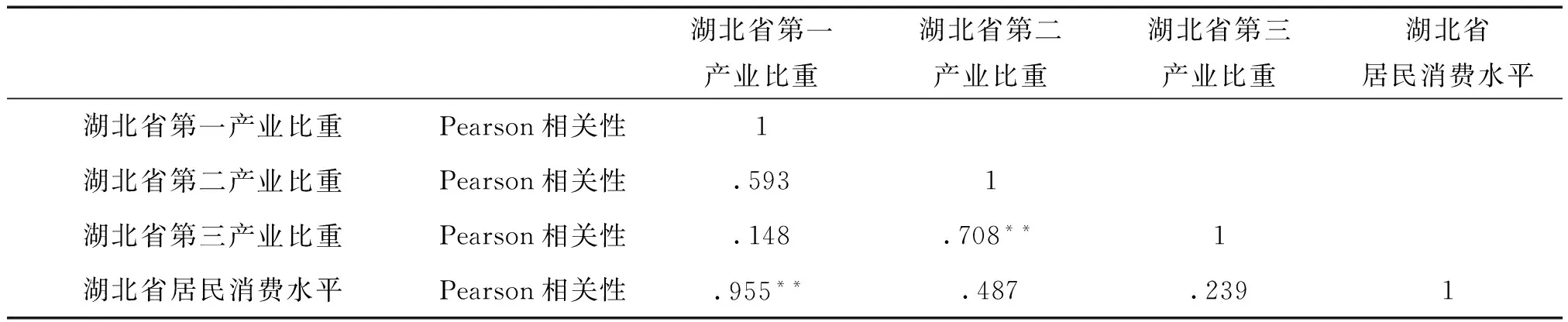

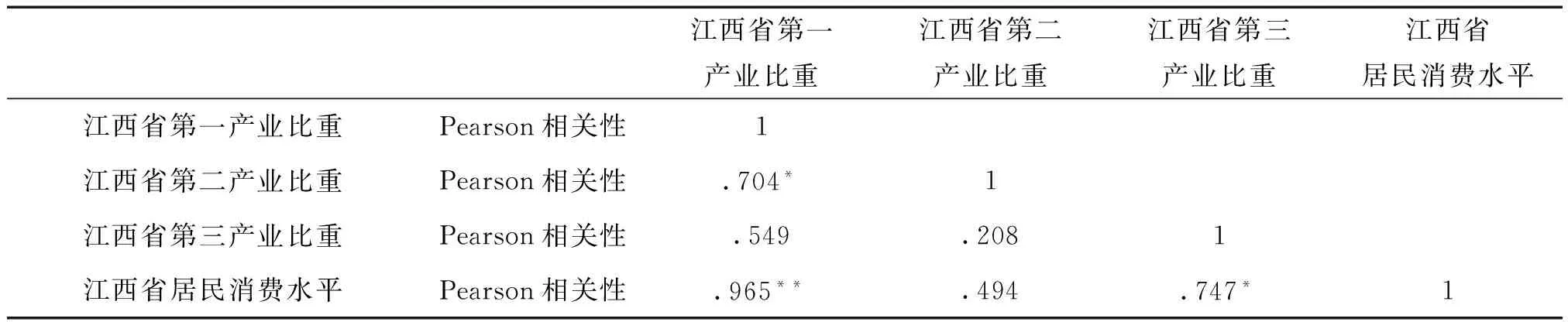

分别抽取三省三产业占比与居民消费水平的具体数据(表6~8),研究长江中游三省产业结构对区域经济的影响。湖南与居民消费水平显著相关的是第一产业,其次是第二产业;湖北与居民消费水平显著相关的只有第一产业;江西与居民消费水平显著相关的是第一产业,其次是第三产业。总体而言,三省第一产业与居民的消费水平,即区域经济的发展有着显著关系,这表明长江中游城市群的发展还存在很大的发展空间,如何在更好发挥第一产业带来的经济效益的同时,发挥第二、第三产业对经济的助力,是接下来长江中游经济发展要解决的主要问题。

表6 湖南省产业结构对区域经济的影响

表7 湖北省产业结构对区域经济的影响

表8 江西省产业结构对区域经济的影响

“**”在0.1水平(双侧)上显著相关;“*”在0.05水平(双侧)上显著相关。

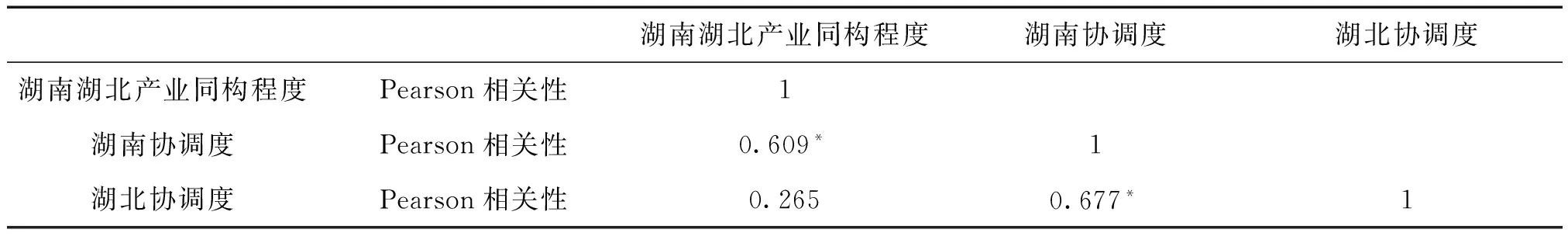

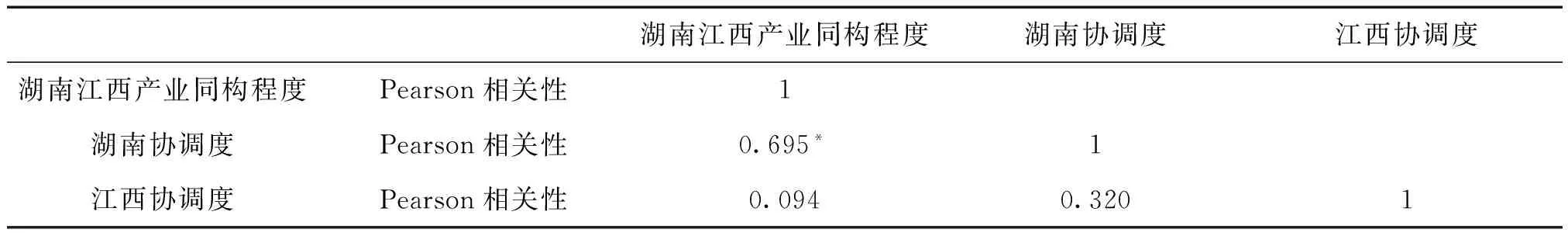

(2)产业同构对区域协调能力的影响。

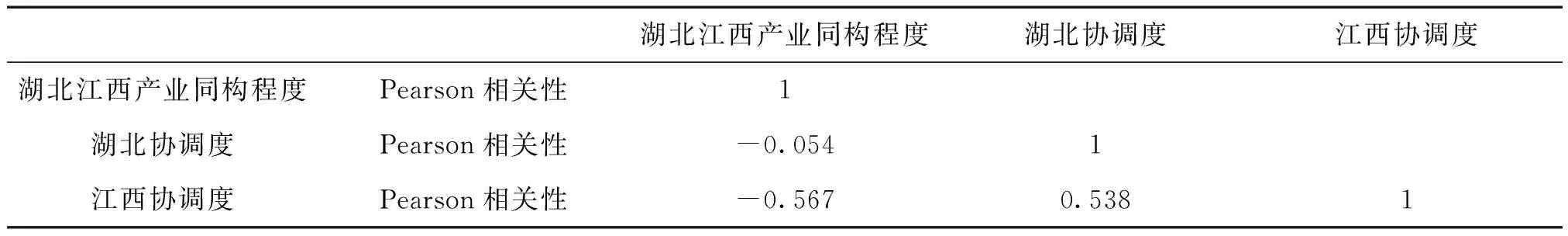

区域之间的发展协调度取决于区域的资源系统、环境系统、经济系统和社会系统,对这四个系统2005—2015年的指标数据加以标准化处理,得到反映城市发展协调能力的区域发展协调度。将产业结构相似度与区域发展协调度进行相关性检验,从而显示产业同构对区域协调能力的影响(表9~11)。

表9 湖南湖北产业同构与区域协调能力的关系

表10 湖南江西产业同构与区域协调能力的关系

表11 湖湖北江西业同构与区域协调能力的关系

“**”在0.1水平(双侧)上显著相关;“*”在0.05水平(双侧)上显著相关。

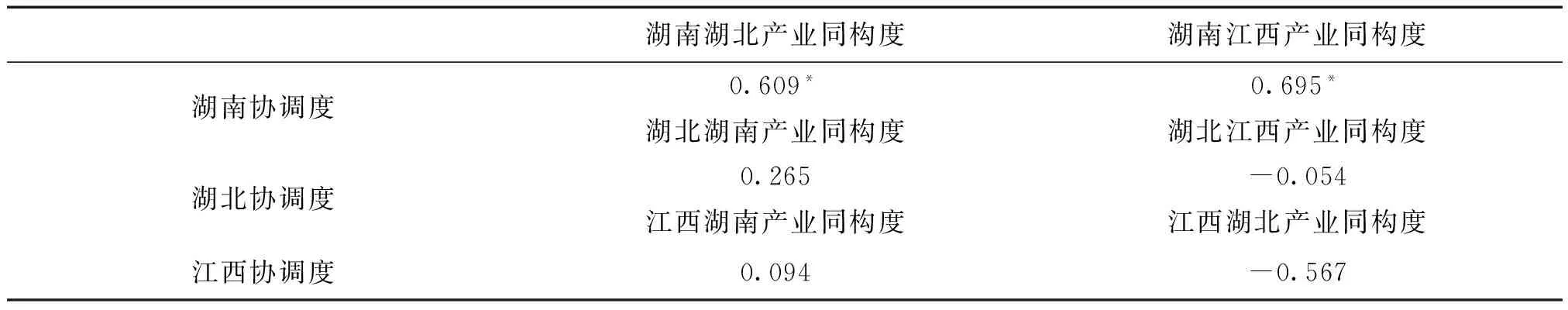

为了更好的观测相邻两省产业同构对本省区域协调发展的影响,将数据进行进一步分类整理得表12。

表12 三省产业同构与区域协调能力的关系

“**”在0.1水平(双侧)上显著相关;“*”在0.05水平(双侧)上显著相关

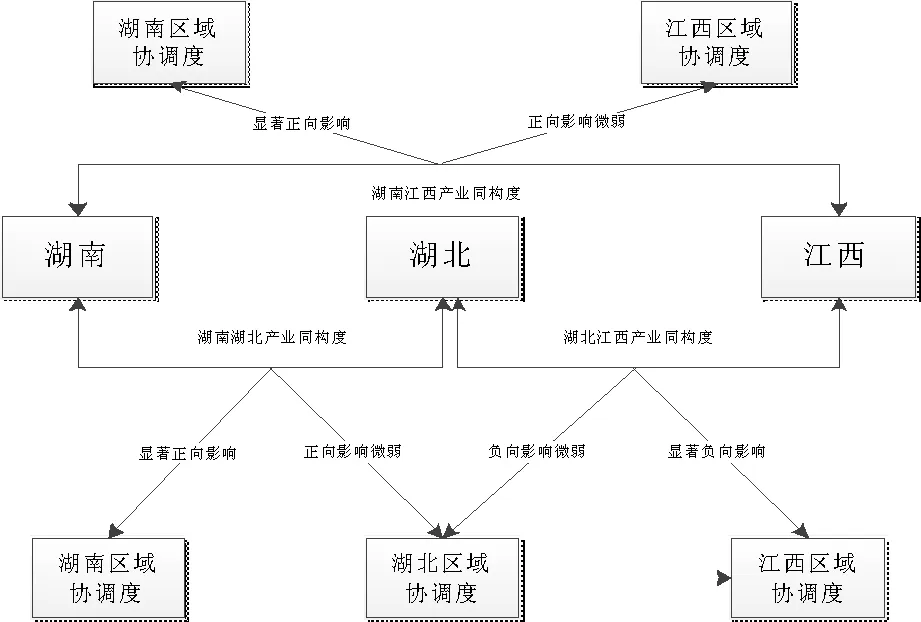

从表12产业同构程度与区域发展协调度的相关性分析可见,湖南湖北、湖南江西的产业同构与湖南的区域发展协调度是正向显著相关;湖北湖南的产业同构与湖北的区域发展协调度虽也是正向相关,但不显著,湖北江西的产业同构与湖北协调度是负相关;江西湖南的产业同构与江西的协调度正相关但很微弱,江西湖北的产业同构与江西的协调度负相关。为更直观体现三省产业同构对区域协调能力的影响,作图3所示。

图3 长江中游三省产业同构对区域协调能力的影响

四、长江中游三省区域协调讨论建议

问题一:长江中游三省产业同构程度高。

讨论:我国整体的产业同构现象严重,从20世纪80年代以后,由于历史原因,体制原因、利益驱动、政府宏观调控不力、区域经济体制没有执行市场经济的比较优势等多种原因,各地政府和企业都投资发展很相近的价高利大的加工工业,导致我国的产业同构问题严重。而长江中游三省在区域优势、资源禀赋、人文环境、发展基础等方面具有很大的相似性,且处于工业化中后期阶段特征显著。三省作为国家商品粮基地,第一产业比重较大,主导产业以资金和技术密集型为主,第二产业比重最高,第三产业次之,但发展势头强劲,这些都说明了长江中游三省产业同构程度高。

建议:三省强化政府政策引导,大力倡导产业发展多元化。各省政府之间建立独立于各省的共建共享平台,打破原有的行政区划限制,消除行政壁垒和地方保护主义,提升公共服务质量,规范服务行为,不断更新基础设施服务配套网络,为三省产业优势互补良性循环提供良好平台。各省在充分沟通的基础上,厘清对各个省自身经济发展最为重要的产业部门,最大程度上降低产业同构严重带来的恶性竞争。推动产业发展多元化,推动二三产业对经济发展的效益。长江中游三省区域经济的发展很大程度上受到第一产业的影响,在国家大力倡导的农村供给侧改革的大背景下,发掘特色农产品,打造区域品牌,采用先进的生产技术,提高生产效率,保证生鲜蔬果的质量。同时在如今“互联网+”的时代,可以大力发展农村电商,“淘宝”、“京东”两大电商巨头已在多个农村实践,效果甚佳。适应数据信息化的潮流,实现农产品的标准化、规模化,农产品销售渠道的多样化,提高农民的生活水平,缩小城乡差距。三省充分发挥各自比较优势,并将比较优势转化为三省之间合作的动力,从而进一步推动三省区域协调发展。

问题二:长江中游三省区域协调能力处于较低水平。

讨论:由于三省长期以来的行政区域划分,省内部市与市之间的行政壁垒也比较明显,导致各省及省内各市之间沟通不畅;同时,湖南、湖北、江西作为长江中游主要三省,三省之间的联系合作机制还不完善,存在很多不足,缺少明确的规章制度,尤其是涉及产业发展的产权明确制度;三省现在的基础设施不完备,很多还在规划建设中,城市内部的交通设施不健全,使得各个区域之间的资源流动分享受到了极大限制。上述问题的存在,使得长江中游三省的区域协调能力与长三角、珠三角、京津冀相比还有很大差距,总体的区域协调能力处于较低水平。

建议:三省必须充分发挥主观能动性,完善公共设施规章制度基础上创新促协调发展。三省首先转变发展观念,在政府引领和市场推动下,齐心合力构建三省协调创新发展平台;其次进一步规划布局加强三省的基础设施建设,利用本省产业发展优势,与邻省开展广泛合作,加快产业结构优化升级,加强资源流动共享;最后建立完备的规章制度,做到有法可依,有法可循,在三省加强合作发展的同时更加规范化,法制化。最终三省实现更大范围的优势互补和互惠互利,尽快融入“一带一路”,提高各省区域的协调发展能力。

问题三:长江中游三省产业同构对湖南省协调能力有正向作用,对湖北省影响微弱,对江西省负向影响。

讨论:产业同构容易导致恶性竞争的是产业非合意性趋同,这种非合意产业同构大部分存在于第二、第三产业,尤其是第三产业。就湖南而言,湖南省与居民消费水平显著相关的是第一产业,其次是第二产业,第三产业关联度不大,在此基础上辅之正确的产业政策引导,采取差别化策略实现区域错位协调发展,所以产业同构对湖南省区域协调正向影响;就湖北而言,湖北省与居民消费水平显著相关的只有第一产业,不包括非合意产业同构的二三产业,所以产业同构对湖北省的区域协调能力影响不大;而对于江西来说,江西省与居民消费水平显著相关的是第一产业,其次是是第三产业,第三产业作为非合意趋同存在最集中的产业,容易因产业同构引发恶性竞争、资源浪费,因此,产业同构对江西省的区域协调能力负向影响。

建议:湖南加强与邻省产业同构发展的同时寻找细分市场。湖南湖北、湖南江西两省之间可以通过高效协同的产业体系,优化产业布局,从拓展产业集群效应的原则出发,延伸产业链条,建立有利于城市群产业体系发展的市场经济新机制,形成辐射作用大、竞争力强的城市群一体化产业链,进一步提升湖南省的区域协调发展能力。现有的长江中游三省市场规范机制有待完善,湖南省在与邻省发展规模经济的同时,善于寻找并开拓发展有别于邻省的细分市场,有利于湖南省经济的持续稳步发展。

湖北继续发挥武汉首位城市的辐射效应,带动周边小城市,推动湖北整体区域协调发展。湖北省应利用武汉其独特的区位、交通、人才、资金、技术优势,整合人力资源,实施人才整体开发战略,在培养大批高层次创新人才队伍的同时,也要壮大技术工人队伍并提高其整体素质和质量。政府积极出台相关人才引进优惠政策,并不断完善周边基础设施建设,为引进优质有为青年创造良好的环境。同时在发展资源密集型和劳动密集型产业的基础上,重点发展一些高新技术产业、新型制造业、信息产业和金融业,并将产业有计划有重点地向周边小城市推移,拉动周边城市发展,推动湖北省整体的区域协调。

江西发展区域特色产业,尤其是第三产业。着力于发展区域优势产业,构建区别于其他省市的产品品牌,结合本地资源禀赋和区位条件,实现规模经济,构建自身区域核心竞争力。在旅游业方面,江西利用其独特的革命历史优势,打造红色旅游这一品牌,政府进行一定的财政补贴、税收优惠等政策大力推动江西红色旅游业的发展。此外江西的特色乡村旅游也有很大的市场前景,其中“梦里老家”婺源在热播剧欢乐颂的广告效应下,成为了享誉国内外的知名旅游品牌,江西可以以此为样,打造更多拉动江西省旅游业发展的特色旅游品牌。江西还建设有一批无公害、绿色、有机农产品生产基地,基于已有的赣南脐橙、南丰蜜桔、广昌白莲等国内外享有盛誉的农业品牌,延伸产业链,对产品进行深加工,制作成橙汁罐头养生茶,积极打造区域特色第三产业,充分拉动就业,提升江西的整体区域协调能力。

在此基础上,三省之间加强合作交流,建立统一、规范、有序的市场体系,促进三省产业市场化发展,实现原材料、土地、资本、人才、劳动力、商品的自由流动,形成区域市场互补协作多赢局面,进一步提升区域协调能力。

本研究发现长江中游三省的产业同构对区域协调能力的影响存在差异化,同时长江中游三省的区域发展协调能力水平偏低,产业同构只是其中一个影响因素,在影响区域能力的诸多因素中,进一步明确关键影响因素,针对性提升三省区域协调能力,推动长江中游乃至整个长江经济带的发展是下一步的研究重点。

参考文献:

[1]Klaus Gugler,Michael Pfaffermayr. Convergence in Structure and Productivity in European Manufacturing[J]. German Economic Review,2004,51.

[2]刘传江,吕力. 长江三角洲地区产业结构趋同、制造业空间扩散与区域经济发展[J]. 管理世界,2005(04):35-39.

[3]马云泽,刘春辉. 京津冀产业结构优化:基于区域产业结构趋同的实证分析[J]. 商业研究,2010(05):9-13.

[4]王文举,范合君. 我国地区产业结构趋同的原因及其对经济影响的分析[J]. 当代财经,2008(01):85-89,101.

[5]蒋伏心,苏文锦. 长三角高技术产业同构对区域经济增长影响的研究——基于空间计量经济的实证分析[J]. 江苏社会科学,2012(03):77-82.

[6]洪银兴. 城市功能意义的城市化及其产业支持[J]. 经济学家,2003(02):29-36.

[7]江世银. 我国区域产业结构形成及其趋同的历史分析[J]. 中国经济史研究,2005(01):133-142.

[8]李松龄,李娜. 洞庭湖区域产业同构现象研究[J]. 经济地理,2010(11):1854-1858.

[9]罗能生,谭晶. 区域产业同构对产业效率的影响研究[J]. 工业技术经济,2016,35(02):81-89.

[10]张平. 论中国区域产业结构演进的特征[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2005(03):305-310.

[11]张淑莲,胡丹,高素英,等. 京津冀高新技术产业协同创新研究[J]. 河北工业大学学报,2011(06):107-112.

[12]张劲文. 首都经济圈跨区域产业协同创新的模式与路径研究[J]. 改革与战略,2013(08):94-98、104.

[13]向丽. 区域科技创新能力与产业集聚水平协调关系研究[J]. 管理现代化,2016,36(06):22-25.

[14]李善同. 中国城市化过程存在的主要问题及对策[J]. 中国建设信息,2008(06):6.

[15]张辽. 要素流动、产业转移与经济增长——基于省区面板数据的实证研究[J]. 当代经济科学,2013(05):96-105、128.

[16]禚金吉,魏守华,刘小静. 产业同构背景下长三角产业一体化发展研究[J]. 现代城市研究,2011(02):24-29.

[17]吴玉鸣,刘鲁艳. 城市工业空间布局与区域协调发展水平综合评价及差异——环渤海地区与西部能源“金三角”比较[J]. 经济地理,2016(07):91-98、113.

[18]覃成林. 区域协调发展机制体系研究[J]. 经济学家,2011(04):63-70.

[19]张佰瑞. 我国区域协调发展度的评价研究[J]. 工业技术经济,2007(09):90-93.