PPP模式下政府职能定位与角色转换研究

谢阳 ,陈美亚 ,董良峰 ,宗兰

(1.江苏科能电力工程咨询有限公司,江苏 南京 211100;2.南京工程学院建工学院,江苏 南京 211167)

0 引言

PPP(public-private partnership)是政府在公共建设领域面临资金不足的状况时,将民营资本引入而建立的公私伙伴关系。PPP的概念分为广义和狭义之分。凡是政府和私人资本为了提供公共产品和服务所建立的合作关系,我们都可以将之称为广义 PPP。 以前盛行的 BOT、BT、BOOT、BOO 等多种公私合营操作模式都属于广义PPP的范畴;狭义的PPP,也就是自2014年以来在一系列文件中所提及并大力提倡和推广的PPP,在操作模式上是指政府与私人部门组成一个特殊目的机构(SPC,Special Purpose Company),引入社会资本,共同设计开发,共同承担风险,全过程合作,期满后再移交政府的公共服务开发运营方式。与广义的PPP相比,狭义PPP中政府不仅在前期介入,当项目进入运营和管理阶段时,由双方组成的SPC负责项目的中后期建设和运营,政府也全程参与,风险共担,利益共享。

1 PPP在我国的发展历史回顾

PPP模式最早于1982年在英国被率先提出,而后在世界范围内得以推广。PPP在中国的发展大致可以分为三个阶段。

(1)1995年至2003年——探索阶段。在此期间,PPP模式作为一种新型融资模式被引入中国,在国家计委的主导下,在数个项目中试点运用,其中最有代表性的是广西来宾某电站项目。这一阶段的PPP主要目的是吸引外商来华投资,立法工作方面基本属于一片空白,顶层设计难以推进,在经过几年的发展之后,渐渐平息。

(2)2004年至2013年——“野蛮生长”阶段。2004年,建设部颁布并实施了《市政公用事业特许经营管理办法》(下称“126号令”),将特许经营的概念正式引入市政公用事业。各级政府也在此基础上纷纷出台各种法律法规及文件,引导本地区PPP的发展,PPP在我国进入“野蛮生长”阶段。在此阶段,PPP模式的主导方不再单单是计划发展部门,各行业主管部门和地方政府纷纷介入,资金也由前一阶段的外资为主进入多元化时代。但是由于制度不完善,风险分配不合理,主管部门管理水平不够等问题,这波PPP在野蛮生长的同时也累积了大量风险。

(3)2014年至今——“规范化”阶段。2014年,财政部颁布了 《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76号)以此为标志,提出前文所说的狭义PPP的概念。此后,各级政府和各部门又相继颁布了多个文件,在迅速发展的同时逐步引导我国PPP模式应用进入规范化阶段。

2 PPP的运行模式及政府角色定位

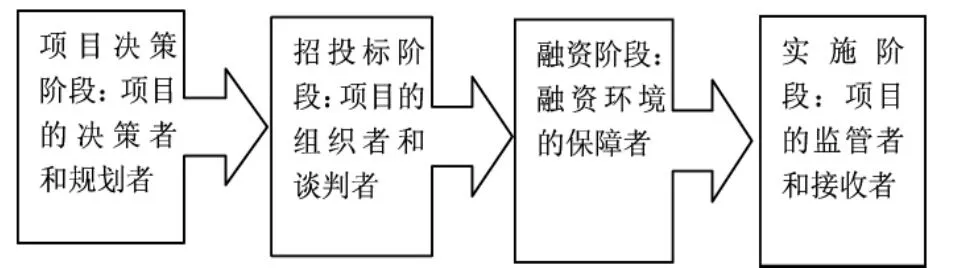

在现有PPP的运营模式下(图1),主要的参与方包括政府部门、私营企业、银行金融机构、SPC机构和用户。其中政府部门在项目的各个阶段扮演者不同的角色(图2),这些角色对项目能否成功起到举足轻重的作用。

图2 政府部门在项目各阶段的角色定位

(1)项目的决策阶段,作为项目的决策者和规划者

在决策阶段,政府部门对经过投资机会选择确定的项目编制项目建议书,进行可行性研究,对项目的投资估算、市场前景、投资回报、财务分析、国民经济分析等方面进行综合分析,最后确定该项目是否上马。在PPP正式启动前,政府相关部门要拿出该项目的实施规划方案,包括项目的拟建规模,对民营资本的要求,融资规模,运营年限及回收期限等实质性内容。在这一阶段,政府部门是项目的决策者和规划者。

(2)项目的招投标阶段,作为项目的组织者和谈判者

项目确定以后,政府部门要向社会公布该PPP项目的信息,让有兴趣有能力的意向者有渠道获得该信息。之后,政府部门要按照招投标的流程组织招标活动,在确定中标企业后,政府部门要就该项目的具体条款进行谈判,谈判结束后双方签订最终合同。在这一阶段,政府部门承担的是招投标的组织者和合同条款谈判者的角色。

(3)项目的融资阶段,作为融资的保障者

PPP主要涉及重大基础建设领域,如高速公路、地铁、隧道、桥梁、机场等,这类项目对资金的需求量巨大,单凭民营资本无法获得能满足项目的资金需求。这时,政府就要利用政府信用,发挥融资保障者的角色作用。一方面,政府提供一部分资金,另一方面,政府信用作为担保获得一部分贷款,多渠道解决项目的资金需求。

(4)项目的实施阶段,作为项目的监管者和接收者

项目进入了实施和运营阶段,政府部门就要承担起监管者的角色,负责监督和管理私营合伙人的一系列行为在保证合同约定的合理利润的前提下是否会损害社会的公众利益。等项目运营达到特许权经营协议规定的期限后,政府部门作为公众的代表,最后又会成为项目最终的接收者和拥有者。

3 我国PPP政府角色定位存在的问题

(1)参与者和监管者的双重角色冲突

在我国现在的PPP模式中,政府部门既是参与者,又是监管者,既参与PPP项目的各个阶段,又负责对民营资本进行监督。限于现有的法律体系并不完备,两种身份之间权责利的划分并不清晰,运动员和裁判员的双重身份必然会引起一系列的角色冲突。

(2)政府部门的监管机制缺失

在PPP项目的实施和运营过程中,民营资本由政府部门监督,政府部门却无人监督,只能依靠自行监督。当政府部门的自我监督机制失效时,会导致决策失误,社会的公共利益将受到极大损害。

(3)纠纷处理困难

作为长期合作伙伴,政府部门和私人机构在漫长的合作周期中,从各自的立场出发,必然会出现各式各样的纠纷。一旦纠纷出现,在法律层面上寻求解决途径,将诉诸到地方法院进行解决。但是由于法院层级的限制,对于高层级的政府很难管辖。

(4)政府的信用问题无法保证

在PPP项目合作机制中,对于私营企业而言,政府的信用风险是其不得不面临的重大风险。政府部门有时在项目建设初期签订特许权经营协议时,在对于项目运营中的各种困难估计不足的前提下,也可能盲目做出承诺。随着困难的逐步出现和政府主管人员的不断更迭,会导致某些承诺无法兑现,甚至有时会出现与民争利现象。政府部门作为项目的监管者和保障者,如果其信用出现危机,将极大伤害民营资本参与PPP项目的积极性。

4 PPP模式中政府职能角色的转换方向

(1)由“监督者”向“被监督者”转换

政府部门在PPP中的监管者和参与者身份的重合,运动员和裁判员身份的混淆是很多问题的根源所在。从PPP发展较好的美国、日本、新加坡、英国等国家发展的经验来看,他们采用的办法是:一方面是政府部门作为参与者,在双方签订的特许权协议框架内遵守契约精神,履行合同内容,承担风险,获得收益;另一方面,政府作为监督者身份,设立独立的监督机构,对合同的履行过程进行监督和管理。

目前,我国也在财政部的牵头下成立了从中央到地方的PPP项目领导小组,但由于行政地位不突出,权力治理界限划分不清晰等问题,导致领导小组的统筹管理和协调作用不够明显。今后应统一立法,明确职责,划清边界,保证PPP项目的顺利推进,使政府部门和私人资本都能从项目中获得各自所需的社会效益和经济效益,同时也解决了由于政府部门自行监管机制失效而导致的一系列问题。

(2)由自行监管向独立监管转换

由于政府部门的监管机制缺失,只能依靠政府部门自行监管,从而导致一系列问题,影响了PPP项目的顺利实施。因此,应设立独立监管机构,将监管职能从政府的传统职能中分离出来,监督和管理政府部门在项目推进过程中的一系列行为,在保证公共利益的前提下保证私人资本获得合理的收益。监管的重心应向项目提供的产品价格、质量、服务等方面倾斜,最后形成由政府部门确定服务范围,项目公司提供服务,监管机构进行监管,法律予以法律授权的完善的监管机制。

(3)由风险规避者向风险的合理承担者转换

由于PPP项目投资巨大,回收周期长,其面临的风险巨大。政府部门应该把自己放到和民营资本平等的地位上,本着互惠互利、共担风险、共享收益的原则,各自承担自己最能控制的那部分风险。合理的分配风险是项目长期健康运行的强有力保障。

(4)由失信者向守信者转换

政府的失信是私人资本介入基础建设领域的重大障碍。政府部门在项目决策阶段,就必须认真研究项目建议书和可行性研究报告,在此基础上做出正确的决策;在签订特许权经营协议时,要在合同条款中明确政府部门失约违约时的赔偿办法、赔偿额度、担保机构等;政府部门内部也要加强自身信用管理,强化内部考核奖惩机制,同时积极接受社会公众和监管机构的评估和考核。当政府变成一个守信者后,大量的私人资本会更加积极地参与到基础设施建设的浪潮中去。

参考文献

[1]李丽,丰景春,钟云,等.全生命周期视角下的PPP 项目风险识别 [J].工程管理学报,2016,30(1):54-59.

[2]李磊.我国PPP项目融资中政府行为分析 [D].河北:河北大学,2016.

[3]刘佳佳.基础设施领域PPP模式中政府角色定位研究[D].北京:对外经济贸易大学,2017.