刀笔耕耘育艺才

——对话著名书法篆刻家吕金柱

受 访 者 吕金柱中国美术学院继续教育学院书法教研室主任,西泠印社社员,浙江省书法家协会创作委员会副秘书长,浙江省青年书法家协会副主席。

主 持 人 王晓斌杭州市书协副主席,编著有《中国历代画家佳作品鉴·余任天》等多种出版物

王晓斌(以下简称王):吕老师好!因为要做您的访谈,又恰逢您的入室弟子王玺获第六届“兰亭奖”,所以我顺便从他那儿了解了一些您的情况。

说起您这位恩师,他的敬仰和感激之情溢于言表!他说18岁就开始跟随您学习,您对他始终都很严格,很少当面表扬,更多的是指出不足与提出新要求。他对您的“没有教会的,只有学会的”这句话记忆犹新。您告诉他,老师领你入门,而且路永远是靠自己走出来的,学习的过程与最后的成就要看自己。他说您是用一种智慧心开启他的心智。您说技有限而艺无穷,技术就那么几句话,无非是变来变去,艺术是无穷大的,是包罗万象的。技术在于掌握住最基本的规律与共性,万变不离其宗;而书法不仅仅是写几个字,更包括文学、历史、哲学、为人处世等等,都需要不断学习。人是一个器,学习是一个造器的过程,只有器越大,可包容的才越多。王玺说您的这些教育使他终生受益!

吕金柱(以下简称吕):教书育人,为人师表。我想,这些是我作为一名教师的本份!

王:真是“桃李不言,下自成蹊”呀!在书法教育方面,您是名声在外,口碑甚佳。我认识的不少朋友都是您的学生,在您这儿获益匪浅。那么您当年是怎样走上书法艺术之路的呢?

吕:我的从艺生涯,说起来很是幸运。我出生在号称浙中胜景的金华,父母皆是山东人。年少时我便喜欢书画,自己找些印章来摆弄。巧的是,我遇到了印学前辈毕茂霖先生。那时他被错划为右派到玉环做工,后来靠做油漆一路慢慢回金华,当时暂借住离我家不远的地方,就这样和家父成了一起钓鱼的渔友。但那时毕先生已经很长时间不敢刻印了,之前他把自己的印全部偷偷丢到钱塘江了。直到改革开放后,我才有机会拜毕先生为师,一边工作,一边学习治印和书法,也慢慢知道毕茂霖先生是篆刻大家、是著有经典《篆刻学》的邓散木的高足。先生让我转益多师,于是结识了师伯余任天,并拜陈尧山、叶一苇、陈左夫等先生为师。这期间,一个偶然的机会,我在有关报刊上看到浙江美术学院面向全国招收书法本科生的广告,那是1985年,我过五关斩六将,与其他6名同学一道考入浙江美术学院(现中国美术学院),这可是“文革”后学院招收的第一批书法本科生。其时我21岁,在同学中还算比较年轻,大家多是喜欢书法的工人出身。那时候,学生们学得纯粹,而老师比学生还多,且都是些名师,如刘江、章祖安、王冬龄、祝遂之、陈振濂等,陈振濂是班主任。

王:据我所知,美院毕业后,您作为科班被分配到被称为“天下第一社”的西泠印社,而且参与了中国印学博物馆的筹建工作,见证了印学发展的一个极好时期,我想其中一定有不少故事,能分享一下吗?

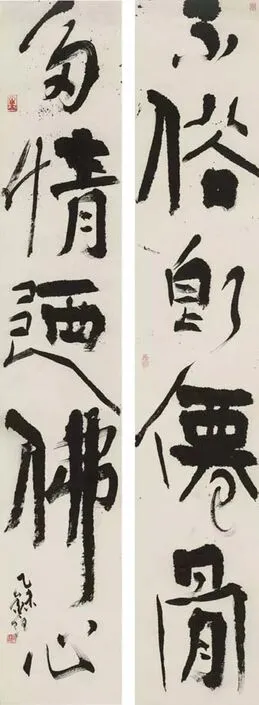

▲ 吕金柱书法作品

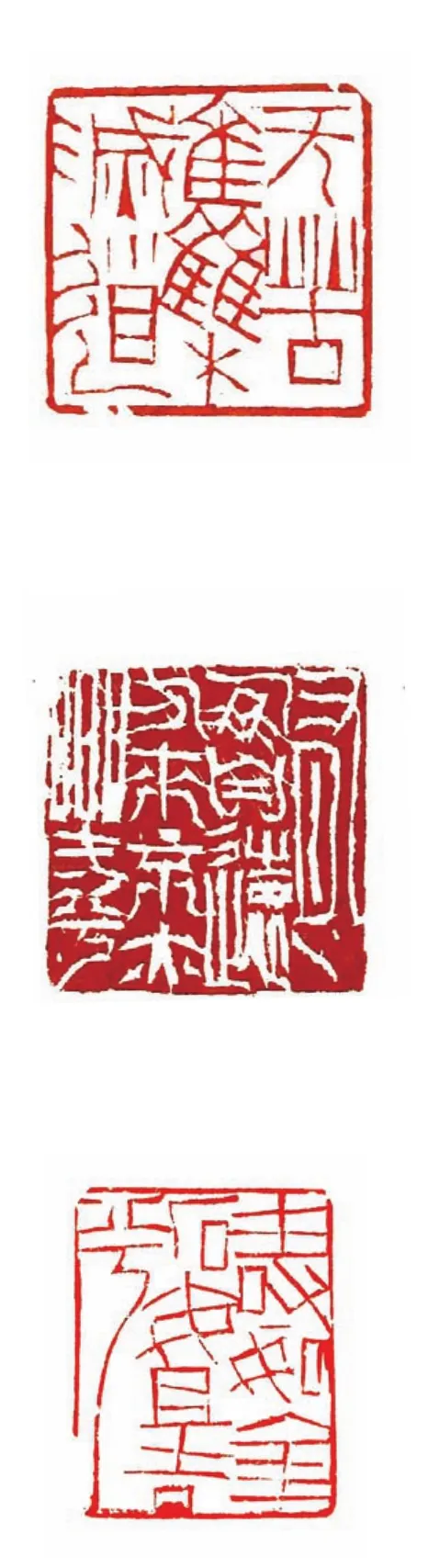

▲ 吕金柱篆刻作品

吕:是的,我被分配到西泠印社出版社做编辑,有幸参与编纂中国印学史上第一部专业年鉴《中国印学年鉴》。似乎那个时段印学领域内发生的大事都让我碰上了!1993年,沙孟海先生提出对过去五年的印学发展做些总结,便于规划未来几年篆刻方面的发展。与金鉴才、余正等老师一道,四处组稿,汇纂编辑。两年之后,一本近八十万字,分八大类,约五千四百个条目的年鉴终于出版了。至于中国印学博物馆的筹建工作,我全程参与,这是我的幸运。建设该博物馆是刘江老师等人的提议,而筹建的各种专业性事务,就基本落在我们的身上。当时西泠印社的藏品也不甚齐全,远远不够支撑一个博物馆的展陈,需要从各地博物馆征集借用相关藏品。我跑遍了全省大小博物馆,连龙游这样的县级小馆我都去过。那时候也真能吃苦,早上在海宁博物馆,下午就到海盐博物馆了,可说是夜以继日,还到陕西、甘肃、山东等省博物馆寻求支持。甚至跑到国家文物局,长期借用国家历史博物馆十余件精品,这些都是难得一见的珍贵文物。1997年“中国印学博物馆”开馆之后,我任陈列研究部主任。

王:您是什么契机调中国美术学院继续教育学院的?作为教研室主任,从教学管理、课程设计到老师聘任等都亲力亲为,事情很繁杂。那么,您对教学和创作有何要求?

吕:2003年,我调入中国美院继续教育学院任职书法教研室主任。其实,从1990年开始,我就一直在继续教育学院任课,2003年接手继续教育学院书法专业,从仅有两个班的规模,发展到现在的13个班,学生将近300人。还有两件事值得一说,其一,在全国高等院校继续教育学院中,我们的书法专业规模最大,甚至有不少可以考入某些美术院校书法专业的学生,都愿意转来我们这里学习。其二,全国各大院校书法专业的研究生,有三分之一是在中国美院继续教育学院进修毕业。我们书法篆刻专业教学依学制分三大块。一是基础教学;二是习作课程;三是书法创作。三者环环相扣,每块皆有不同的内容。因为中国文化是整合的,书法艺术当然也是整合的,故而需要文史哲、史论技等多方面的修养,不能仅仅做个写字匠。对书法创作应该始终坚持两个方面兼善:一是作品要有较高的文化含量,二是要有较高的技术含量。

王:您有那么多学生,教学任务那么忙,但我看您的艺术创作热情还那么高涨,创作了很多需要时间和耐心的大作,譬如组刻《心经》连边款,可说是篆刻创作中的鸿篇巨作了,哪来的时间和精力?

吕:主要是从业余挤时间。这套篆刻《心经》创作于2015年,前后整整花了一年多时间,共三十八方。我在最后一印咒语款识部分记有:“甲午夏秋始沐手敬刻,岁末方告完工,心力多用于经文款识上。”可见,这套作品我是花了点心血的,不独词句的厘定、文字的安排、风格的取向等与篆刻创作相关的思考,还有借助创作反复通读与《心经》有关的佛典著述,并逐句进行了初步的释义,记录在印章的边款之上。我以为书法篆刻是非常神圣的事情。我比较认可性灵学派,艺术是非常自我、非常自由的事情,刀笔文字就是书法篆刻家抒情的利器,以笔触、墨韵与刀痕投射人文情怀,寓意抒怀,修养身心,但这需要长期积累。

王:谢谢吕老师的分享!下一步除教书育人外,还有什么安排和打算?

吕:我将会把自己数十年对印学的研究和近十年来对古器物的收藏做一番整理;这之后,再对书法方面做一些规划。能寻求到属于自己的那一份安宁和孤寂,无论是在我的艺术创作和古玩收藏上,还是我的未来人生道路中,我还得继续加强修炼。

▲ 吕金柱书法作品

▲ 吕金柱在中国美术学院教学